碰撞与交流:新中国成立初期美国电影在华的命运变迁

2022-04-23王玉良

摘要:由于电影艺术的特殊属性,无论从社会舆论角度,还是意识形态监控方面,都决定了电影审查的必要性。新中国成立初期,鑒于美国电影的社会影响,为了稳定社会秩序,人民政府对国民政府时期遗留下的大批美国电影进行了审查。对美国电影的审查,构成了这一时期中国电影市场管控的重要内容,也折射出美国电影在华的命运变迁。尤其当时美国电影《社会中坚》在国内的宣传和公映,说明了在特殊的历史时期,意识形态对电影审查和市场行为的决定性影响。它不仅体现了人民政府在规范市场、统一思想方面的重要作用,也反映了中美两国在意识形态和政治文化方面的碰撞与交流。

关键词:新中国;电影审查;美国电影;《社会中坚》

中图分类号:J905

文献标识码:A

文章编号:1673-8268(2022)01-0164-09

20世纪上半叶,美国电影在中国市场上一直居于垄断地位。新中国成立后,由于政治意识形态的差异,美国电影在中国的霸主地位开始动摇。鉴于美国电影的社会影响,为了稳定社会秩序,人民政府对国民政府时期遗留下的大批美国电影进行了审查。由于当时新政府“并未放弃与美国改善关系的希望,所以也不愿因为与好莱坞对抗而使中美外交复杂化”[1]。新中国成立初期,对美国电影的审查,构成了这一时期中国电影市场管控的重要内容。在人民政府成立前后,对美国电影的审查大致经历了“个体式批评、集体式限制、全国性批判”三个阶段[2]124-132,折射出这一时期美国电影在华的命运变迁。

电影审查并非是伴着电影的出现产生的,而是随着电影放映日益普及,并足以对受众在意识和行动上产生影响的时候才出现的。“在许多国家内,禁止影片的很大原因便是怕公共秩序及安全受影片的不良影响。”[3]中国的电影审查制度最早始于对电影院的检查禁令。早在1911年6月,上海城“自治公所”就公布了“取缔影戏场条例”七条内容来整顿戏院[4],这可以说是中国电影检查制度的雏形。后来这种审查从电影放映逐渐深入到电影的制作、发行和其他环节,对当时中国电影市场发展产生了深远影响。国民政府时期,对美国影片的审查,主要涉及民族国家形象、阶级利益、传统道德和迷信邪说等内容,具体体现在“对电影道德题材表现的非常关注、对武侠神怪影片的严厉查禁以及对外国‘辱华’影片的高度敏感”等[5]。人民政府的影片审查,代表了一种新的意识形态价值标准,尤其在对好莱坞电影的审查方面,反映了新中国电检制度与美国电影在政治文化方面的碰撞与交流。

一、人民新政权对美国电影的审查

新中国成立前,作为中国电影制作、发行和放映的重镇,上海总在每次社会变革中成为首当其冲的观照对象。1949年5月27日,上海解放,新政权为适应形势建立新的秩序,成立了上海市军事管制委员会(以下简称“军管会”)。作为最高权力机关,“军管会”设置了各种组织机构,其中较早成立的“文化教育管理委员会”,在恢复和维持社会正常秩序方面发挥了重要作用。在上海解放的当日,“军管会”便颁布了关于成立“上海市军事管制委员会文化教育管理委员会”(以下简称“文教会”)的《布告》:

奉上海市军事管制委员会命令,兹委任陈毅、夏衍、钱俊瑞、范长江、戴白韬、恽逸苇、唐守愚、李昌、郑森禹为本会文化教育管理委员会委员,并以陈毅为主任,夏衍、钱俊瑞、范长江、戴白韬为副主任等因奉此,毅等即日到职视事,特此布告周知。

(文字第一号 一九四九年五月廿七日)[6]

“文教会”下设高等教育部、普通教育部、文艺部、新闻出版部四个部门,其中文艺部有电影室,专责电影检查事务。当时上海放映英美影片的影院有40多家,观众约达200万,登记英美影片800多部。“每月所需的影片供应量约二百部左右,而当时国产片每月仅能供应四、五部,苏联片额仅能供应三、四十部,因此这八百多部英美影片在供应量上,仍然占绝对优势。”[7]为了避免英美“毒素影片”对人民群众思想的“腐蚀”,上海市文化局于1949年9月拟定了《电影检查工作计划草案》(以下简称《草案》)[8]。通过该《草案》,可以较为详细地管窥当时新政府对西片(主要是好莱坞影片)检查的基本概况。

1949年之后,上海市场几乎不再引进好莱坞影片,各影院放映的主要还是之前引进的旧片。上海市各中外影片发行公司的旧西片清单,也由影院公会陆续送交电影室。1949年9月下半月,文艺处先后召开了两次电影检查座谈会。

1949年9月19日,文艺处召开了第一次上海各界关于电影检查问题座谈会,宣布抽查西片的暂时办法。电影室接到呈送清单后,于23日和24日两天内经由姚时晓、陈叙一、王士桢、梅朵、赵丹、蓝马六人讨论,暂时拟定初步的鉴别办法,把这些影片分为急查、缓查和暂准放映等三类,仅作为内部抽查片子时的参考,并不对外公布。当时大致商定的急查片有140多部,缓查片有360多部,暂准片有110多部。这次初步的鉴别工作,主要的根据是:(一)平津地区的准映片和禁映片片单;(二)小组成员看过的影片,提出个人意见,商讨结果;未曾看过的,不予鉴定,暂时搁置。

1949年9月26日,文艺处召开了第二次电影检查问题座谈会。这次是单独召集了各影院的负责人,宣布当时抽查影片的标准为:针对那些反共、反苏、反人民、反对世界和平运动,与宣扬帝国主义武力与侵略思想,挑拨战争的影片。这一新标准出台后,各影院在排片时开始审慎选择。而且,一部分在沪的美商影片公司,例如雷电华、派拉蒙、哥伦比亚、米高梅四家,为表示自觉整肃起见,先后函告电影院同业公会和电影室,自动列出了一部分不拟出映的影片。

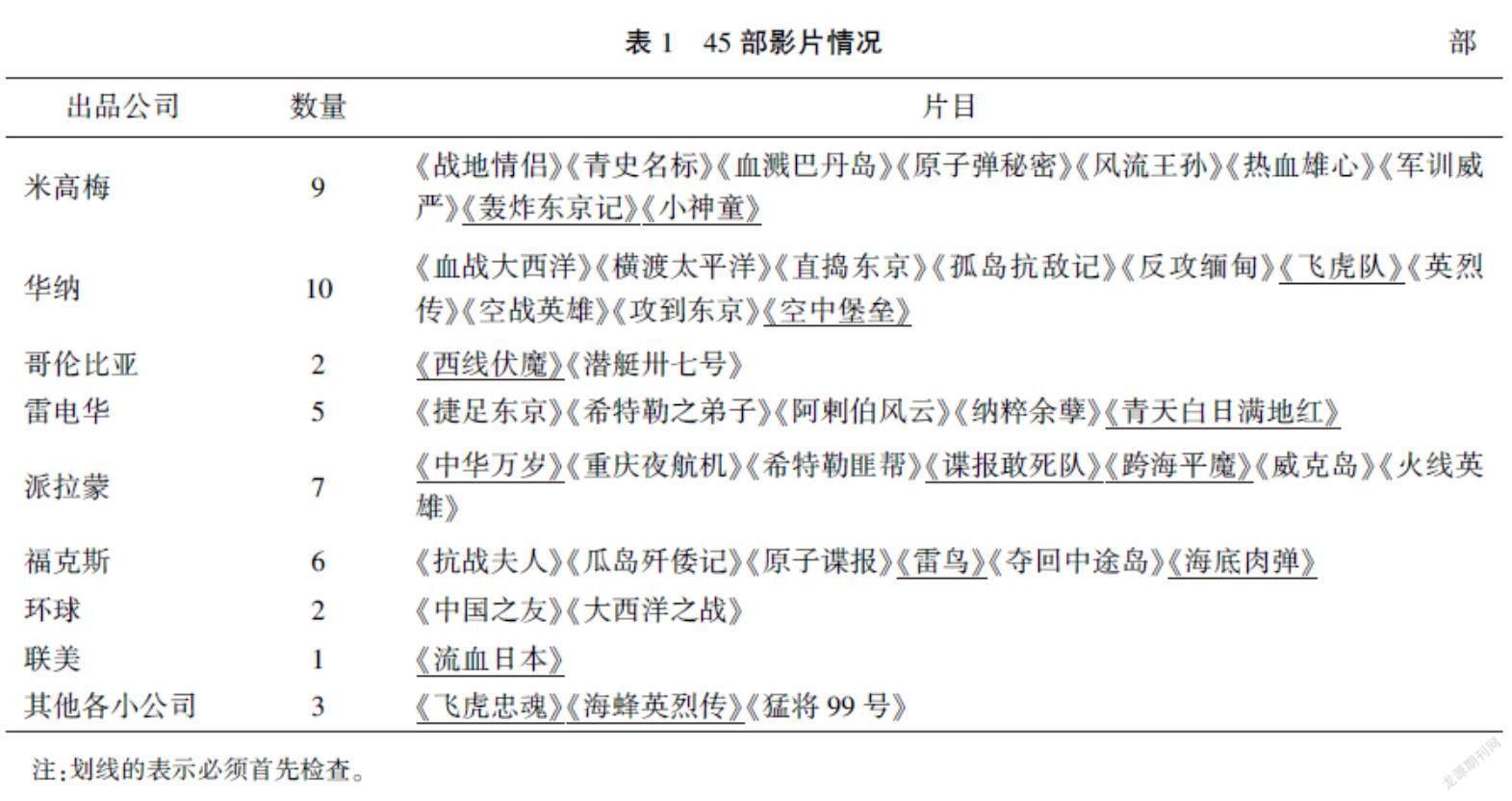

第二次座谈会提出的这一标准,致使此前所作的初步鉴定,需要重新加以审视与鉴别。经鉴别结果,文艺处特挑选45部影片,拟在一个月之内作为初步阶段的检查对象,具体影片详见表1所示。

对这些影片检查的程序计划为先审阅其剧本内容,然后依次进行放映检查。凡每部影片经小组查看之后,即时提出个人意见,加以讨论,并作出结论性的意见,书面提交文艺处和宣传部批示,或再行复查。在前后两次鉴别审查中,对美国影片“反动性” 的讨论,主要集中在以下几个方面:

(1)以太平洋战争为题材写美国以保护国的身份如何帮助中国,为中国牺牲,中国人民如何感激等等(有6部)。(2)以污蔑“有色”人种残暴野蛮和白色人残杀“有色”人种为题材。(3)以反法西斯战争为题材,实际上宣扬资本主义武力者。(4)以国际特务为题材者(数量很多)。(5)以俄国革命时驱逐贵族表现同情者(初步鉴别约有1~2部)。

《草案》对好莱坞电影审查步骤和审查内容做了具体安排,提出基本的指导思想和审查依据,为下一步工作的开展指出了较为明确的方向。与此同时,在《草案》的指导下,上海电影院同业公会,各大小公司将所有存沪的西片目录列表(包括片名、原名、编导、主演、制片年月、进口年月诸项)集齐,再次呈报电影室备查。这在上海市军事管制委员会文艺处《关于电影检查工作的报告及编印电影说明书的规定》中有明确记载。截至1949年10月底,各公司存沪西片统计为:大小公司近20家,长片703部,短片1 282部,共计1 985部(见表2)。

1949年11月份,电影室正式开始了影院的检查工作,首批抽查的影片有4部(含国片和西片),分别是:沪光院线(总经理史廷磐)的《还我自由》(原名《十三号女盗》)和《复活》(拟8日和31日查看)、文华公司的《赛金花》(拟于11日查看)、浙江大戏院的《跨海平魔》(拟于30日查看)。这四部影片中,只有《跨海平魔》是美国片,其余都是国产片。随后又展开了专门针对好莱坞影片的抽查,先后抽查了三部影片:《战地钟声》(检查原文剧本)、《正义的呼声》(检查原文剧本)和《东线有战事》(通知检查后自动停映)。对于每部影片的修剪部分,都是综合了审查者的意见和当时部长的指示而处理。而且凡经过抽查的每部影片,实行征收审查费[9]。

根据西片目录和搜集到的电影说明书,电影室做一般性的分类,如战争片、歌舞片、间谍片等,并不十分精确。虽然电影室根据存沪西片的目录,对美国影片做了初步鉴定,后来却因检查标准确定后未能依照施行,致使这个目录仅成了抽查影片的一个参考。此外,为了明确各影院的上映片目,辅助正式抽查,电影室还发出了电影检查入场证33张,凡持证人员可随时赴各影院查看,必要时提出意见,籍做今后抽查的依据。但该项入场证发出后,大部分影院并不配合抽查工作,结果也没有达到预期目的。

为了对上海市各影院进一步加强管理和抽查工作的继续开展,自1950年1月开始,电影室开始统计各影院每天的映片动态,及每片公映时的观众数量。然而,1950年之后,随着中美关系的日益恶化,人民政府在“社会主义”主导思想的引导下,对代表“资本主义”思想的美国电影进行了严格的限制。为此,1950年10月,上海市文化局和上海市电影事业管理处专门成立了“旧片审查委员会”,对包括美国电影在内的旧片进行审查管理,具体内容如下:

《为旧片审查委员会拟即成立,呈送组织条例等经请核备由》[10]:

本处拟于本月内成立“旧片审查委员会”,开始审查已映演与进入口之中外旧片,兹呈上旧片审查委员会组织条例,旧片审查委员会名单,英美电影说明书改写小组组员名单、及旧片上映执照,旧片申请审查表与旧片整理卡之样片各一份,请鉴核备案。

上海市人民政府文化局、电影事业管理处

1950.10.23

在其“附件”中,更加详细地规定了该委员会清理旧片的具体办法和相关工作人员名单。其中“附件一”的《旧片审查委员会组织条例》第六条规定了该委员会清理旧片的具体办法:设立三个“审查小组”,并规定了具体的工作任务,包括填具“旧片申请审查表”、每周召开全体委员会、发放上演执照、表彰优秀影片、检查外片中文字幕等内容。“附件二”详细列出了旧片审查委员会委员名单,主要成员有夏衍、冯定、予伶、姚溱、蔡叔厚、叶以群、顾仲彝、王士桢、梅朵、鲁思、梅洛、柯蓝、沈浮、陈鲤庭、赵丹、郑君里、陈白尘、王力、王瑜、林路、黄佐临、瞿白音,共22人。

“旧片审查委员会”的成立和制定的相关审查“办法”,事实上主要针对以美国电影为主的所有外国电影。它的成立从制度上明确了对美国电影各方面的限制,通过一种“集体性”的行动,为限制美国电影提供了官方口径。无论是在内容细则上,还是在程序步骤上,都要比此前的电影审查严格得多[2]128。1950年10月,抗美援朝战争爆发后,中美关系急遽恶化,美国电影被彻底清扫出境。人民政府对美国电影的这次短暂审查,在轰轰烈烈的社会运动中匆匆地画上了句号。

二、电影审查与美国电影的政治文化碰撞

事实上,无论在美国国内,还是世界各地,好莱坞电影很早就开始面临着各种审查机构的监控。在美国国内,“从20世纪初名目繁多的地方电影审查机构到美国‘天主教正派操守协会’(Legion of Decency)、从20世纪30年代臭名远扬的‘海斯办公室’(Hays Office)到麦卡锡时代的‘好莱坞十君子’(Hollywood Ten),标榜‘民主’、‘自由’的美国并非艺术创新的天堂,宗教、政治、道德、意识形态等因素都会成为自由表达的羁绊”[11]。战后美国的电影审查仍是一种行业自律的规范行为,好莱坞影片经由《电影制作法典》批准后,输出到世界各个国家。面对好莱坞电影的涌入和冲击,各国都制订了针对它的检查制度。对此,好莱坞也只能委曲求全,因为它“不能忘记在它巨量的进款项下,其中百分之四十是藉着影片在外国映演而得到的。要是失掉国外市场的话,那么电影厂的总账簿上的红颜色,恐怕比在五彩影片中的落日还要红”[12]。

美国电影自20世纪初在中国广泛放映之后,无论是官方还是民间,都已經明显感到这个新奇之物的巨大影响。从“有伤风化”到“有损国族尊严”,他们把好莱坞电影列为要严密监视的对象。随之出现的各种电影检查制度,也往往从民族情感和文化差异方面,对好莱坞电影进行审查。

对于1949年之前中国电影检查制度的形态,有学者曾总结为:官方与民间对电影检查权的博弈、国民党内部的电影检查权之争、租界及美国对电影检查的阻碍、日军侵华导致的电影检查权的分崩四种形态[13]12-14。这种宏观概括勾勒出了新中国成立前中国电影检查制度的基本面貌,尤其是“租界及美国对电影检查的阻碍”,对探讨早期美国电影在中国的市场样态有着一定的参考价值。由于租界在中国的特殊地位和重要影响,国民政府的各项政策对租界内的约束也总是顾虑重重,无可施展。虽然上海市在1929年公布并实行了《电影审查细则》,后上海市电影检查委员会又规定,无论中外影片,凡未经本会检查许可者,一律不准放映和进出口[14]。但在1929年12月上海电检会开始检查影片时,“对于地处上海市中心地带、营业最发达的两个租界开映的影片‘事前不受审查,事后不听禁止,只能望‘洋’兴叹’”[13]121。直到1930年的“不怕死”事件和全国统一的《电影检查法》颁布之后,国民政府的电影审查制度才开始在以美国电影为代表的外国影片中起到一定的效力。

1949年1月,著名电影剧作家柯灵就在香港撰文《影剧检查商榷》,讨论“民主政府成立以后,戏剧电影的检查制度是不是还应该存在”[15]。他还提出了一些构想,系统论证了戏剧电影审查制度的重要性。人民新政权建立后,官方的电影检查制度对美国电影做了系统的审查,并对相关影片给出了具体的处理办法。从现存的档案或文件中,我们可以清楚地看到官方针对具体影片所作出的各种“删减”或“禁映”的处理方法。对美国电影的审查并非仅限于官方的条文制度,也有来自民间的力量。民间的质疑和抗议也属于电影审查的一部分,只不过不像官方的电检制度那样具有一定的权威性和强制性,但却代表了另一种对强势文化的态度声音。这一时期被检查的美国影片中,有一部分涉及了中国内容,诸如《轰炸东京记》《小神童》《飞虎队》《空中堡垒》《青天白日满地红》《中华万岁》《重庆夜航机》《中国之友》等,在审查时被列为首先检查的对象,对这类影片跨文化情节的质疑与反抗,似乎来得更为猛烈,电影审查与美国电影在文化上产生了强烈的碰撞。

这种碰撞首先体现在文化冲突方面。美国电影的跨文化制作要面临的一个重要屏障,就是民族认同问题。由于不同民族在生活习俗和文化风貌上存在着巨大差异,致使很多描写中国故事的好莱坞影片得不到中国本土观众的认同。英国诗人鲁德雅德·吉卜林(Rudyard Kipling)在他著名的诗作《东西方民谣》(The Ballad of East and West)开头便写道:“东是东,西是西,两者永远不相宜”(East is East, and West is West, and never the twain shall meet)。这似乎已经较早地暗示了中西方文化交流时的错位关系。像战后在国内上映的美国影片《中华万岁》(China),在展现中国场面的部分情节上就曾引起了一些人的怀疑,“如果把它当作一篇中国人民与日军搏战的史诗,似乎还有些地方要待商榷,譬如大江两岸与大河区域的山川地势,许多中国妇女在光天化日之下集体洗澡等,都与中国的实际情形不甚吻合”[16]。还有当时在上海大华大戏院上映的美国影片《小神童》(Little Mister Jim),也因片中的“辱华”内容在当时引起了不小的风波,致使最终“奉市长面谕”,并督察局、市府新闻处、社会局、米高梅影片公司和大华大戏院多方协调,再次审查、最终删减了部分敏感情节后才终平息[17]。这种情况在电影的跨文化创作中屡见不鲜,尤其是当制作团队完全由美国人主宰时,文化差异和不同的思维方式,很容易引起中国观众的质疑。

此类美国电影经常被打上“丑化”中国或中国人形象的“辱华影片”的标签,这些批评中的“辱华证据”和“不妥端倪”,带有一定的民族主义情感。事实上,从这些案例可以看出,美国电影之所以被批评,是因为它为了满足西方观众的猎奇心理,夸大中国落后文化的社会影响,而这恰恰暴露了美国电影在跨文化制作时的捉襟见肘和文化误读。在处理“辱华片”问题上,中美双方都是十分谨慎的。因为这不仅是一种文化问题,也是一种政治问题。早在抗战期间,由于“中国政府当局的电影审查制度也对国外制片商产生了威慑力,令美国片商在制片时也自省内容”[18],很多情况下都有中美驻外领事馆的直接参与。例如 1944年2月,当中国驻洛杉矶领事听说《天国之路》要被拍成电影时,马上致电电影厂,“在克罗宁的小说中,中国人的诚实、礼貌、容忍这些优良品质,都被严重地歪曲描写了。电影呈现的画面也无非是内战、土匪、洪水、饥荒、瘟疫、折磨和谋杀,这只能为我们的友好关系带来误解和不满。我们很希望这部电影能够依照中国现代发展的真实情况摄制”[19]。最终使20世纪福斯公司找来了一名总监来指导如何布置场景和设计中国服装,以避免政治上的争端。

新中国成立后,由于中美意识形态上的差异和政治上的矛盾冲突,对美国电影的批判更是与日俱增。《大众电影》作为新中国电影的主要宣传阵地,自第十期至第十四期共五期,结合时事宣传,发表了批判“美帝”影片的主要文章共四十多篇,从各个方面对美国影片进行彻底的批判。那些展现中国故事的美国电影,使中国观众看到了中西文化的差异,强烈的民族自尊心激发了他们的囯族意识。对这些美国电影的审查,与其说是不同文化价值观的较量,不如说是特殊历史时期民族主义和爱国情感的发泄。此类影片的制作,充分说明了美国人对中国文化的匮乏了解和“黄祸”思维的历史延续。由于东西方文化习俗的差异和分歧,它可能是一种认知上的偏差,或者可能是电影商为满足观众猎奇心理的叙事需要。

1950年前后,新中国的电影审查制度与好莱坞电影,更多地体现在不同意识形态间的政治较量上。国民党政权对好莱坞影片的审查,主要体现在国族尊严、“三民主义”、风俗秩序和迷信邪说方面。而人民新政权的审查则大不相同,从上述《草案》就能看出明显的阶级立场和政治态度,它不但质疑二战中美国对中国的“保护国”身份,而且反对好莱坞影片对“资本主义武力”的宣扬和对俄国贵族的同情等内容。因此,同一部好莱坞电影,面对前后两套评判体系,可能会遭遇两种命运。曾经的中美友好影片,在特殊历史时期可能会被审查出明显的问题。在这些意识形态的指引下,无论是国民党政府与美国的亲密友好,还是人民政府与“美帝”的剑拔弩张,对于好莱坞电影的审查,都避不开一种政治与文化间的历史碰撞。

三、《社会中坚》:美国电影在华的另类景观

1950年11月,国内抗美反美情绪日益高涨,伴着轰轰烈烈的抗美援朝运动,半个多世纪在中国市场风光无限的美国电影终于落下了帷幕,好莱坞电影逐渐淡出中国公众视野。新中国成立初期对好莱坞电影的批判和清除,带有明显的政治意识形态色彩,政治语境对批评话语起到了决定性的影响,政治批评成了这一时期的主导语态,对好莱坞电影采取了“一刀切”的批判标准,几乎所有作品难逃被禁映的命运。

朝韩战争结束后,随着冷战思维的继续蔓延,加之“好莱坞十人案”的影响,美国社会左右翼的矛盾日益激化,美国当局对好莱坞左翼的迫害也引起了社会主义阵营国家的同情。1953年,“好莱坞十人案”中的幾位创作者联合起来成立了“美国独立制片公司”(Independent Productions Corporation),筹集资金制作了影片《社会中坚》(Salt of the Earth)。这部描写美国1940年代工人阶级与资本家斗争的影片,在许多社会主义国家进行了展映,受到了国际社会的广泛关注,甚至有评价说:“在苏联它被和《战舰波将金号》同等看待,在意大利它被和《罗马——不设防的城市》相提并论。”[20]正是这部电影思想上、主题上或内涵上与彼时中国社会政治方向的一致性,成了新中国成立后美国电影被禁映期间十分罕见地在国内公映过的作品,构成了特殊历史时期美国电影在华的另类景观。

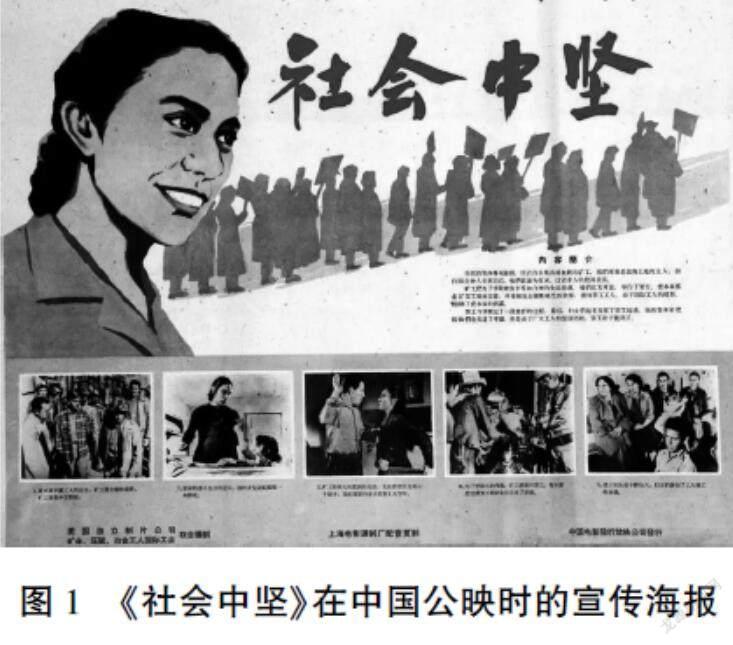

新中国的电影审查,事实上建立在政治意识形态标准之上,“政治标准第一,艺术标准第二”是电影创作和放映的指挥棒,甚至包括这一时期的中外电影交流活动,都带有明显的政治色彩。新中国成立后,政府便开始了“电影外交”的各种活动,包括影片交换、参加国际电影节和海外展映等,交流的对象主要是以苏联为首的社会主义国家。以參加国际电影节为例,新中国成立后十年间,中国影片一直都是卡罗维发利国际电影节的常客,几乎每年都有影片获奖。诞生于二战后的卡罗维发利国际电影节,是社会主义阵营各个国家优秀影片的聚集地,当然也吸纳政见一致的其他各国作品,美国电影《社会中坚》就是一个很好的例子。1954年,该片斩获了第八届卡罗维发利国际电影节最高奖项和最佳女主角奖。正是政治和意识形态方面的一致性,《社会中坚》被当时中国官方冠以“进步影片”的头衔在全国放映交流(见图1)。

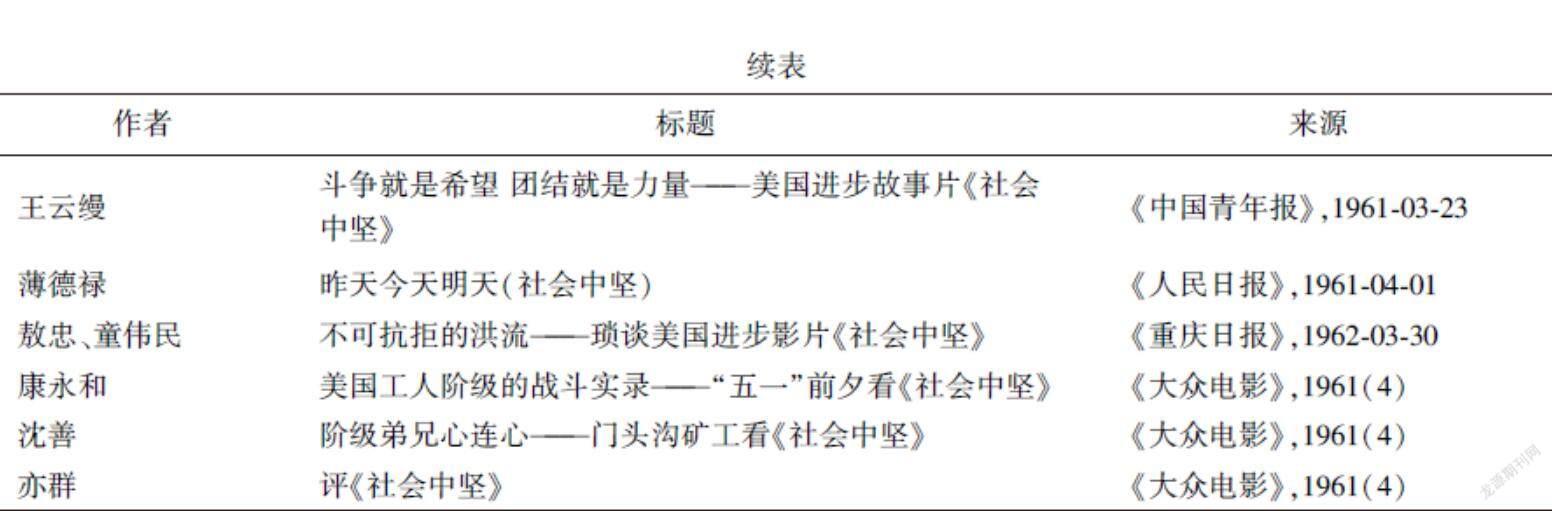

《社会中坚》1954年初制作完成后便在世界上许多国家放映,1959年,上海电影译制厂才把该片译制成国语并于次年在全国公开放映。虽然影片在中国放映有所延迟,但是早在该片制作过程中,国内已对这一事件进行过相关报道。1953年第11期的《世界工会运动》刊载了署名莱特的一篇文章《美国矿工影片〈大地之盐〉所引起的风波》,文章详述了影片创作中的艰难经历,“在拍摄和洗印过程中,遭到各种非法阻挠,甚至被迫取消与百代洗印厂已经订立的合同。联合抵制的阴谋使独立制片公司不得不把底片剪成无数片段,利用假片名分送到全国各地洗印,结果使完成日期比原来计划拖延了8个月之久”[21]。影片本身的内容故事和影片幕后制作的坎坷经历,使国内对该片的关注度越来越高,直到在中国公映后,包括《人民日报》在内的许多重要报刊刊发了相关评论文章(见表3)。

《社会中坚》之所以在1959年被选为典型影片被译制公映,有多方面的原因。一方面,当时中苏关系破裂,新中国成立后,一直被宣扬的苏联及东欧社会主义国家影片的风尚逐渐消退,甚至成了批评对象,需要有更适合的作品取代苏联电影;另一方面,借助影片中的阶级矛盾,对美国右翼势力乃至美国政府进行了无情的揭露和有力批判,让中国观众更为直接地了解美国现实,影片中所构建的黑暗、腐朽与罪恶交织的美国社会正契合了当时中国社会的政治需要。

1950年代的美国电影在制片方针、政治态度和社会态度等方面都出现了明显变化,“美国的经济和政治所特有的某些危机因素,则是促成这些变化的直接原因”[22]。从某种意义上讲,独立制片公司制作的《社会中坚》代表了美国电影中与好莱坞针锋相对的另一翼。与好莱坞宣扬美国主导阶级的立场和倾向不同,美国独立电影恰恰是这种文化夹缝中的另类表述,是“去好莱坞化”的有力印证。恰似美国著名评论家约翰·霍华德·劳逊在其《思想战线上的电影》一书中所提出的“新面貌”一样,它是“教育读者去正确地评价好莱坞的‘艺术’,并有力地帮助读者去确切而清晰地评价美国现代电影宣传所采取的迷惑千百万观众的各种狡猾手段”[23]。国内引进《社会中坚》而且大范围地宣传放映,用另类的美国电影去对抗好莱坞,目的是建构一个与社会主义意识形态一致的诉说环境。这部通过审查挑选出的影片,从“电影外交”角度来看,很好地达到了“以子之矛,攻子之盾”的效果。

不难看出,新中国成立初期,中国社会对美国电影的审查与当时的国际局势和社会环境有很大关系。这些审查涉及了美国电影的本体层面、内容技术层面、意识形态层面和社会影响层面等,无论在审查标准上还是处理方式上,都体现了彼时中美两国在政治文化领域的碰撞与交流。人民政府对美国电影的批评话语,始终与当时的政治语境高度一致。尤其是美国电影《社会中坚》在中国的公映和宣传,更说明了在特殊历史时期,意识形态对电影审查和市场行为的决定性影响。从“被批判”到“被推广”,新中国成立初期美国电影在中国的命运变迁,就是复杂的中美关系的外在化表征。这不仅是一种意识形态的对抗,更是一种政治文化权利的博弈。中国社会对美国电影的时抑时扬,无形中展示了收放自如的大国姿态,在自信与主动中不断争取话语权利,就连费正清后来也不得不承认,“中国在世界上的地位,特别是美国与中国的关系,与人类的生存关系密切”[24]。电影关系只是国家关系的一个侧面,新中国成立初期中国社会对待美国电影的态度,既是对文化霸权主义的有力反击,又是对民族主体性的一种时代性建构。

参考文献:

[1]萧知伟,尹鸿.好莱坞在中国:18971950[J].当代电影,2005(6):72.

[2]王玉良.“清算”好莱坞:论战后中国对美国电影的批评模式(19451950)[J].文化艺术研究,2016(2).

[3]杨昌溪.论电影检查的意义[M]//中国教育电影协会.中国电影年鉴1934(影印本).北京:中国广播电视出版社,2008:477.

[4]程季华. 中国电影发展史[M].北京:中国电影出版社,1963:11.

[5]汪朝光.影艺的政治:民国电影检查制度研究[M].北京:中国人民大学出版社,2013:2.

[6]上海市军事管制委员会文化教育管理委员会布告[J].工商法规,1949(26):577.

[7]上海市人民政府文化局电影事业管理处1950年工作总结[A].上海:上海市档案馆,档号:B172-4-14-132.

[8]上海市文化局关于电影检查工作计划草案[A].上海:上海市档案馆,档号:B172-1-29-1.

[9]上海市军事管制委员会文艺处关于电影检查工作的报告及编印电影说明书的规定[A].上海:上海市档案馆,档号:B172-4-12.

[10]文化局为贯彻电影政策限制美英影片活动制定的各种计划办法,以及组织旧片审查委员会的委员名单、组织条例等[A].上海:上海市档案馆,档号:B177-3-268.

[11]孙绍谊. 从审查到分类——解读美国电影分级制度[J].世界电影,2005(3):137.

[12]NUGENT F S.到处碰在检查网里的好莱坞[J].严菊生,译.文摘,1937(1):166.

[13]钟瑾.民国电影检查制度研究[M].北京:中国电影出版社,2012.

[14]上海市政府检报该市电影检查委员会成立经过、公国状况及各项规程[G]//中华民国史档案资料汇编:第5辑第1编 文化分册.南京:江苏古籍出版社,1994:339.

[15]陈伟.柯灵电影文存[M].北京:中国电影出版社,1992:52.

[16]电影:中华万岁(一部叙述中国游击战的影片)[J].艺文画报,1946(2):22.

[17]内政部电影检查处关于影片“小神童”暂停上映经过情形事与上海市政府往来函[A].上海:上海市档案馆,档号:Q431-1-325-1.

[18]胡霁荣.中国早期电影史:18961937[M].上海:上海人民出版社,2010:88.

[19]LEYDA J. Dianying: An Account of Films and the Film Audience in China[M].Cambridge, Mass: MIT Press,1972:178.

[20]安娜·路易士·斯特朗.关于《社会中坚》[J].黄鸣野,王慧敏,译.电影艺术,1960(5):39.

[21]藩.摄制《社会中坚》的影片公司控告好莱坞的抵制阴谋[J].电影艺术译丛,1956(9):108.

[22]中国电影艺术研究所.电影艺术资料专辑之二:七个资本主义国家电影动向[M].北京:中国电影艺术研究所,1960:2.

[23]A·罗奥姆.思想战线上的电影[J].魏文殊,译.世界电影,1956(6):38-39.

[24]FAIRBANK J K. The Assignment for the 70’s[J]. The American Historical Review,1969(3):862.

Collision and Communication: The Fate Changes ofAmerican Films in the Early Days of New China

WANG Yuliang

(School of Communication, Nanyang Institute of Technology, Nanyang 473000, China)

Abstract:

Due to the special characteristics of film art, both from the perspective of public opinion and government supervision, the necessity of film censorship is determined. Before and after the founding of New China, in view of the social influence of American films, in order to stabilize the social order, the new regime reviewed a large number of American films left over from the National Government. The censorship of American films constitutes an important part of the control of the Chinese film market during this period. In particular, the publicity and release of the American film Salt of the Earth in new China showed the decisive influence of ideology on film censorship and market behavior. It not only reflects the important role of the people’s government in regulating the market and unifying ideas, but also reflects the collisions and communication between China and the United States in ideology and political culture.

Keywords:new China; film censorship; American film; Salt of the Earth

(編辑:李春英)

收稿日期:2021-04-30

基金项目:教育部人文社会科学研究青年基金项目:战后好莱坞电影在中国的传播及影响研究(19451949)(19YJC760112);2020年度河南省高等学校青年骨干教师培养计划

作者简介:

王玉良,副教授,博士,主要从事电影与跨文化研究,E-mail:wangyuliang318@163.com。