青少年全球胜任力,“高配”还是“标配”?

2022-04-23曹霁

曹霁

步入21世纪,人类进入空前全球化的时代。习近平总书记2017年在联合国日内瓦总部的演讲“共同构建人类命运共同体”,为新时代的人才队伍建设提供了指引——培养具有全球视野、健全人格、较强行动力和社会责任感的新一代全球化复合型人才,为了构建人类命运共同体而在世界舞台上传播中国思想,贡献中国方案、中国智慧和中国力量,并与全球人民进行有效沟通、深度合作,共同塑造人类美好未来。

方向已经指明,脚下的路该怎么走?承担着人才培养重任的中小学校虽然意识到了培养学生全球胜任力的重要性,但对于一线的师生来说,眼前的路似乎并不明晰……为了解青少年全球胜任力的现实情况,我们进行了问卷抽样调查,对全国20余个省市自治区6—18岁青少年“国际理解”相关方面的知识、技能、态度和价值观进行了考察,交上了这份“青少年全球胜任力”的答卷。

西方中心:民族与世界的“割裂”

在我国,“全球胜任力”通常出现在高校人才培养要求中,在中小学教育中很少被提及。其实,早在2010年,我国就在《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》中提出“加强国际理解教育,推动跨文化交流,增进学生对不同国家、不同文化的认识和理解”。2016年,《中国学生发展核心素养》发布,“国际理解”被归为六大素养之一“责任担当”中的一个要点,并被解读为“具有全球意识和开放的心态,了解人类文明进程和世界发展动态;能尊重世界多元文化的多样性和差异性,积极参与跨文化交流;关注人类面临的全球性挑战,理解人类命运共同体的内涵与价值”等。这些概念和要求都与全球胜任力的培养息息相关。然而,在接受问卷调查的381名青少年中,知悉“全球胜任力”概念的仅占25.52%,74.48%的学生均表示此前从未听说过“全球胜任力”的相关概念和内容。

“全球胜任力”最早是由西方国家提出并率先开展相关实践的,其事先预设了只有深度融入或主导全球化趋势的国家和个人才更有可能在全球胜任力教育中取得成功。从本质上来看,“全球胜任力”教育带有一定西方文化的“霸权”色彩。

尽管在全球化背景下东西方国家正在彼此融合、互通,但横跨在民族主义和人文主义之上的文化隔阂依旧是一条鸿沟,深深地影响着人们的意识和行为。俗话说“民族的就是世界的”,其实这句俗语真正揭示了全球胜任力的民族内涵——民族和世界从来都是一体的,只有更好地理解本民族的文化和历史内涵、尊重民族间的文化差异,才能更好地迈入包容开放、互利互惠的全球化时代,反之亦然。

反观现实中的教育教学,往往是把“民族”和“世界”割裂开的。举例来说,一些教师和家长一提到爱国主义教育往往就会产生“排外”的情绪和认知,仿佛接受了其他国家的文化和历史就是“不爱国”的表现。在“敌意”下发生的爱国主义教育自然难以对全球化时代国家的崛起、社会的发展产生积极作用。又如,越來越多的学校开始就培养学生全球胜任力展开探索,但在教学内容上侧重强调“留学优势”“精英形象”等,将国际教育课程和情感价值培养分割开来,导致教育教学和育人目标“两张皮”。

这些现象都是没有透彻理解“全球胜任力”所蕴含的民族内涵所导致的。“民族”并不意味着拒绝外来的历史、文化、理念和精神,相反,只有包容、理解不同地区和民族的差异,才能真正实现作为全球公民的积极意义。问卷调查中,对于“你是否了解阿拉伯人有哪些文化习俗”一题,92.09%的学生都给出了否定的答案,其中11.51%的学生直言自己“从未关注”。这表明,在世界文化交流和民族文化理解方面,中国学生的能力还有待加强。当然,在情感态度和行动力上,问卷展现出了可喜的结果:有83.45%的学生认为自己“能理解并尊重不同文化对个体思维和行为方式的影响”;58.99%的学生表示“能够深刻认识自己的文化根源与价值观,并向他人展示出文化自信”,这体现了当代中国学生的“大国胸怀”。

精英主义:匮乏的教育教学实践

为了适应全球化带来的挑战和世界教育改革发展趋势,提升我国教育的国际竞争力,培养具有全球意识、能够承担全球责任的新一代尤为重要。

虽然国际理解教育在我国已开展多年,但其实践效果并不理想。在回答“学校是否开展过与国际理解教育相关的教育活动”时,41.73%的学生表示“偶尔有”,26.62%的学生表示“从来没有”。导致这一结果的原因,一方面是学生不理解何为“国际理解教育”,另一方面则是学校教育中确实缺少跨文化或全球性的教育内容。无论是上述哪种原因,都指向了学校在全球化背景下国际人才培养教育实践的匮乏。这种匮乏不单是指缺少跨文化交流、访问等专门活动,更是指日常的学校教学和家庭教育中对全球化背景下的国际视野、情感态度和价值观缺少渗透。

据本次问卷调查结果显示,学生们获取国际信息的途径主要为“网络社交媒体”(60.43%) 、“网络新闻网站及应用”(53.24%)和 “电视”(53.24%),通过“学校课程”和“家庭活动”获取国际信息的比例仅为37.41%和16.55%。可以看出,信息化时代,网络成为学生们最大的“世界之窗”。但即使在信息交流如此便捷的今天,青少年对地区、全球和跨文化议题的关注度仍然不高——参与调查的学生中,仅有33.09%表示自己在学习和生活中经常关注国际问题,并认为“世界的每一个变化都与生活息息相关”;48.2%的学生“偶尔关注大型国际事件和议题”,剩下的学生则表示“很少关注”或“从来没有”。在人才评价标准逐渐多元化的今天,青少年学生更需要开阔视野,与时代和世界同进步、共发展。然而仍有一大部分学生还停留在“两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书”的状态,长此以往,必然无法适应复杂多变的全球化格局。

全球胜任力课程着重强调国际性、交流性、文化间性、包容性、可持续性与和平性,这样的理念在学生核心素养和学科素养中都有所体现,但在执行过程中,教师却难以实现课程与全球胜任力培养价值理念的连通,大多数学校的课程设置和教学模式依旧强调知识性,对全球视野、人类福祉、开放互动等的渗透少之又少。

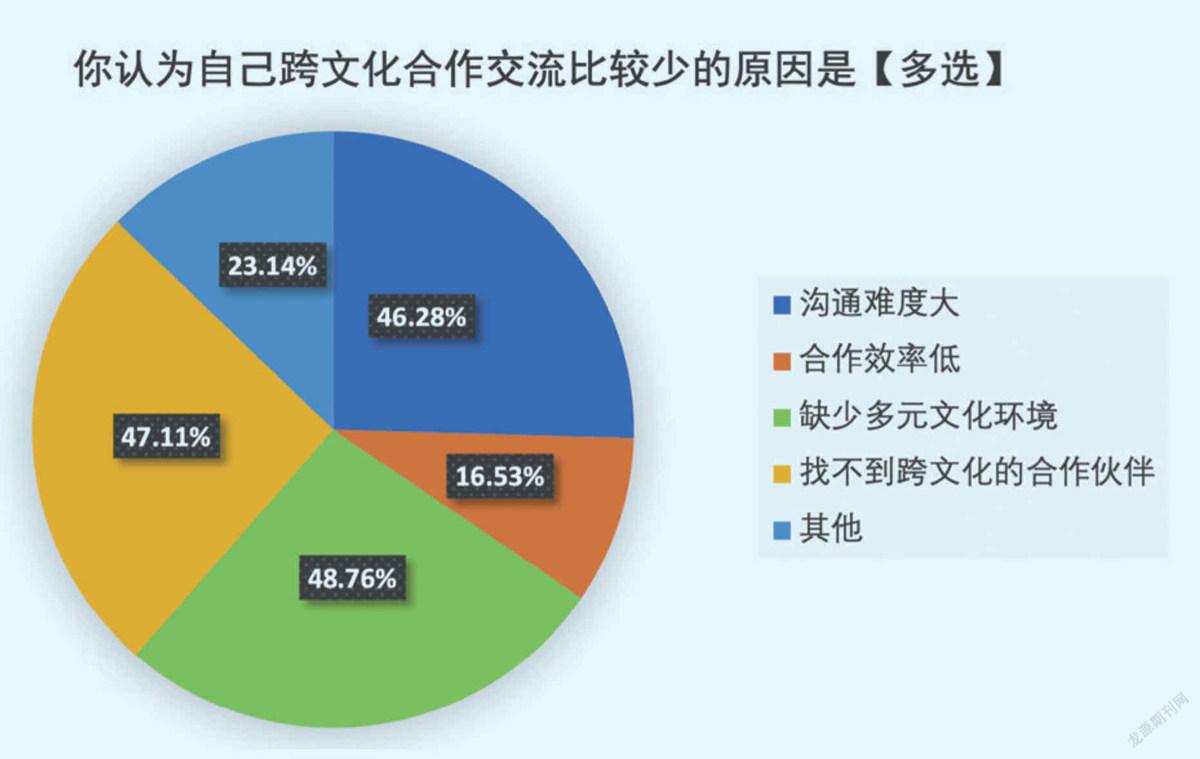

透过一组数据,国际化教育实践的差距显而易见——接受调查的学生中,仅有7.19%的学生表示自己会经常参加国际性活动或国际节庆活动,13.67%的学生表示偶尔参与,其余的大部分学生“从未有过”相关经验;在“与其他地区、民族或国家的不同文化背景的人交往、合作经历”调查中,仅有12.95%的学生选择了“经常”,其余33.81%的学生很少有相关经历,53.24%的学生从来没有相关经历,这些学生将自己跨文化合作交流比较少的原因主要归结为“沟通难度大”“缺少多元文化环境”“找不到跨文化的合作伙伴”“缺少教育资源”等。

一些有条件开展国际性实践的学校,通常会被打上“精英”的标签,有关的教学实践也往往伴随着高昂的教育成本。小洁的学校是一所以外语为特色的私立学校,学费相比普通公立学校高出了一大截。一年中,学校组织的国际交流活动和实践很多,既有诸如“模拟联合国”或国际节日活动等各类校园实践和课程,也有各类学术或技能的国际性赛事、国外学校互访,还有独立收费的跨国主题夏令营等。小洁的妈妈认为,这种“精英化”的教育教学模式并不适合普通家庭,而她选择这类学校的原因就是为了让小洁“在起跑线上能超越一部分人”。

失衡发展:薄弱地区的困难

就问卷结果而言,目前我国基础教育阶段对全球胜任力的培养意识还比较薄弱,尚未针对全球胜任力形成本土化定义与完整框架,大多数学校和家庭对培养学生的全球胜任力也缺少明确的教育目标和行动。

宏观来看,城市地区,尤其是东部沿海发达地区的城市,更为关注学生全球胜任力培养,相关实践也更多。首先,最明显的是学生在语言理解及运用上的优势——城市地区能够非常熟练使用第二语言的学生比例高达58.67%,而该项比例在乡镇仅为9.68%。其次,在参与国际性活动的实践和机会方面,城市学生比例为26.67%,乡镇学生参加过国际性活動的比例则只有11.05%。

这组数据体现出中小学生在全球胜任力素养方面的差异化表现,也显示出城乡间教育水平和教育资源的差距。举例来说,对于“如果遇到外国人向你求助,你可能会”一题的回答中,61.33%的城市学生认为自己可以“展示热情和担当,积极帮助他/她解决问题”,仅有5.33%的学生觉得“和自己无关,一般不会理会”;但在乡镇地区,选择“和自己无关,一般不会理会”的学生比例明显高于城市,达到11.68%。乡村教育“补短板”并非仅指在学业表现上追平、赶超城市学生,而更要关注学生在能力、人格、综合素养和国际责任感等方面的全面发展。

在其他如“你清楚联合国安全理事会常任理事国有哪些吗”“你知道UNESCO是哪个国际组织的简称吗”等通识类问题中,乡镇学生选择“不知道”或“从未关注”的比例明显高于城市学生;对于“你是否按照垃圾分类规则投放垃圾”“你是否有意识地通过节能减排来保护环境”等行动力问题的回答,也体现出乡镇地区的学生意识比较薄弱,行动力相对不强。

受限于乡村家庭和乡村学校对全球胜任力培养的有限认知,乡村学生的全球化知识储备以及克服刻板印象和文化冲突的能力远远不足,国际责任感有待提升。此外,对于中西部发展薄弱地区来说,缺乏开放、多元、繁荣的发展空间也会导致学生在信息素养、媒介素养、交流合作能力、社交与跨文化交流能力等方面与发达地区的学生产生差距。

你希望学校用哪些方式培养你的“全球胜任力”?

提升学生全球胜任力不能“崇洋媚外”。各地区发展情况不一,在引入全球胜任力教育时需保持理性、谨慎的态度,进行本土化实施。在外部发展环境错综复杂的背景下,2020年6月,教育部等八部门出台了《关于加快和扩大新时代教育对外开放的意见》,提出要加快推进我国教育现代化和培养更具全球竞争力的人才,这对乡村教育提出了新的挑战,对师资、课程、经费和设施等教育资源提出了更高的要求。重视更多方面的教育均衡,加强校本课程和学校与地区资源的开发,加强教育者全球素养的培养,我们还有很长的路要走。