抗菌药物科学化管理与耐碳青霉烯类病原菌检出率相关性研究

2022-04-21刘泉华刘曼丽张周树

刘泉华 刘曼丽 张周树

(九江市第一人民医院感控处 江西九江 332000)

细菌耐药性的迅猛上升是一个全球性问题,其中革兰氏阴性菌的耐药问题尤为突出,表现在其分离率及耐药性的上升[1]。近20年抗菌药物的研发进入瓶颈状态,新抗菌药物上市少,耐药革兰阴性菌感染的治疗手段十分有限。在过去的十年里,耐碳青霉烯类病原菌(carbapenem resistant organisms CRO)已遍布世界各地,其原因可能是由于抗生素的过度使用,部分地区卫生条件和医疗设备落后以及人们全球旅居史造成传播[2-3]。碳青霉烯类抗菌药物的不合理使用是产生CRO的重要原因。因此,限制并合理使用抗菌药物,减少抗菌药物使用的选择性压力和减缓多重耐药菌的产生,以及采取科学的感控措施阻断耐药菌的传播,已经成为遏制耐药菌快速上升的两类基本方法[5-6]。继2017年原国家卫计委出台相关政策后[7],九江市第一人民医院于2018年对碳青霉烯类抗菌药物实行严格的三级审查制度,以及专档管理及会诊讨论制度,其管理内容涵盖了处方开具、处方审核、临床使用、处方点评等重要环节[8]。该研究的目的主旨在于观察我院实施抗菌药物科学化管理策略AMS对碳青霉烯类抗菌药物专档管理后的成效,通过回顾性分析九江市第一人民医院2015-2020年度CRO检出率变化趋势及同期碳青霉烯类抗菌药物使用强度值差异,运用GraphPad Prism软件进行统计分析,同时对碳青霉烯类抗菌药物的使用强度与院感CRO的检出率的相关性进行Spearman相关分析,从而为碳青霉烯类抗菌药物的使用管理,遏制CRO的增长以及医院感染管理策略提供参考,并不断改进。

1研究对象

该院2015-2020年CRO的检出率及2015-2020年常用的碳青霉烯类抗菌药物使用强度值。

2 研究方法

2.1 资料收集

2.1.1 临床资料收集 医院感染管理部人员从双数医院感染智能检测管理系统中调取院内获得性感染耐碳青霉烯类病原菌(carbapenem-resistantorganism,CRO)检出率,包括耐碳青霉烯类鲍曼不动杆菌(carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii, CRAB)、耐碳青霉烯类铜绿假单胞菌(carbapenem-resistant Pseudomonas aeruginosa, CRPA)、耐碳青霉烯类大肠埃希菌(carbapenem-resistant Escherichia coli, CREC)和耐碳青霉烯类肺炎克雷伯菌(carbapenem-resistant Klebsiella pneumonia, CRKP)等革兰氏阴性菌的检出率。

2.1.2 感染来源的判断 按照《医院感染诊断标准》判断患者是医院感染或社区感染,对于分离出细菌而根据临床症状、体征及实验室检查不考虑为致病菌的判断为定植或污染。

2.1.3 碳青霉烯类抗菌药物的使用强度 临床药学部使用复高抗菌药物管理系统统计常用的三种碳青霉烯类抗菌药物,包括亚胺培南西司他丁钠 (成人单日最大剂量DDD值为2g杭州默沙东)、比阿培南(DDD值为1.2g,先声药业)、美罗培南(DDD值为3g,深圳华药南方制药有限公司)特殊级抗菌药物使用强度DDDs 。抗菌药物使用强度=抗菌药物消耗量(累计DDD数)×100/(同期收治患者人天数)。同期收治患者人天数=同期出院患者人数×同期患者平均住院天数。全院总抗菌药物使用强度为每种抗菌药物使用强度的总和。

2.2 培养、鉴定和药敏方法

临床标本按照《全国临床检验操作规程》进行分离培养,采用法国梅里埃全自动微生物鉴定及药敏仪(VITEK 2 Compact)进行细菌鉴定,采用Mérieux全自动微生物鉴定及药敏仪 (VITEK 2 Compact)及纸片法药敏进行药敏试验。

2.3统计方法

使用GraphPad Prism软件进行统计分析和spearman相关性分析,检验水准α=0.05,p≤0.05表示差异有统计学意义。

3 研究结果

3.1 院感CRO检出率的变化趋势分析

2015~2017年院感CRO检出率处于较高水平,2018~2020年后总体平稳略下降趋势,具体如表1、表2所示。运用GraphPad Prism软件进行独立样本T检验来比较两个时期的院感CRO检出率的趋势变化,结果p=0.0239<0.05,有统计学意义。2015-2017年与2018-2020年的全年总的院感CRO检出总株数分别为71株和103株及其总的耐药菌检出的株数分别为247株和585株,检出的病原菌株数的增加与住院病人数和感染前送检率等因素有关,然而院内感染的CRO的检出率在2018年后呈现下降趋势,且与全国细菌耐药监测网CARSS监测数据显示2015-2020年CRO全国平均检出的总体趋势保持一致。结果表明,CRO的检出率的下降提示了实施AMS后院内感染耐药菌的细菌耐药形式有所好转。

表1 2015-2017年院感CRO检出率(%)

表2 2018-2020年院感CRO检出率(%)

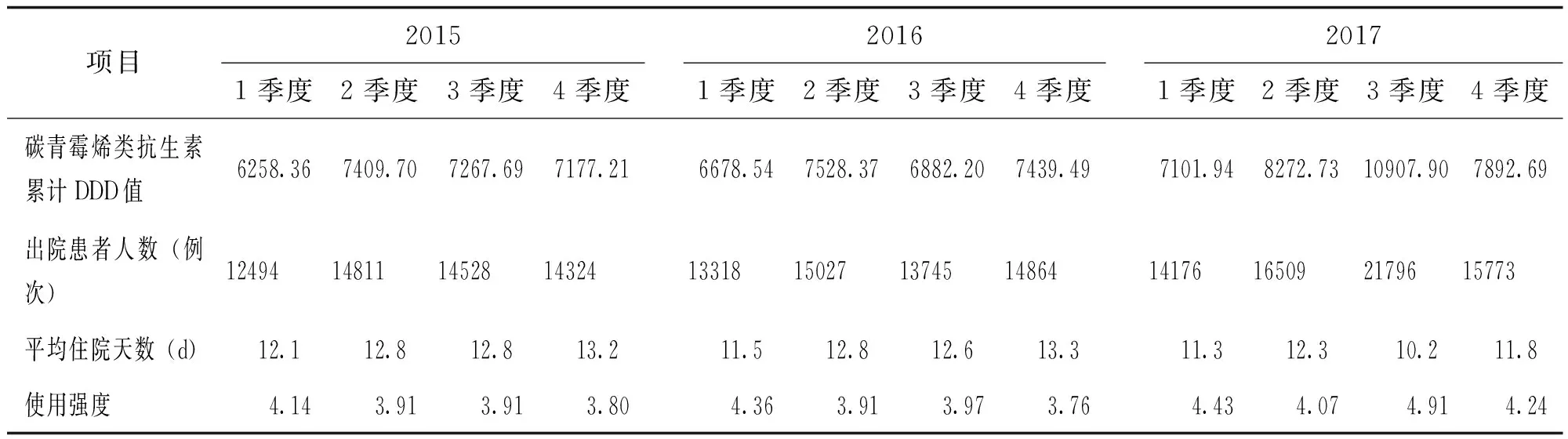

3.2碳青霉烯类抗菌药物使用强度差异分析

自2018年实施AMS对碳青霉烯类抗菌药物的转档管理及会诊讨论制度,具体措施包括对碳青霉烯类抗菌药物实行严格的三级审查制度,以及专档管理及会诊讨论制度,涵盖了处方开具、处方审核、临床使用、处方点评等,同时医院加快了住院周转,控制患者住院天数,碳青霉烯类抗生素使用强度呈下降趋势。具体如表3和表4所示。运用GraphPad Prism软件对非正态分布的使用强度进行非参数检验,结果显示p=0.0025<0.05,具有显著的统计学差异。即AMS策略实施的有效性体现,尽管随着住院患者人数的不断上升,碳青霉烯类抗生素使用的累计DDD值的下降,同时患者平均住院天数的减少,碳青霉烯类抗生素使用强度也随之下降。

表3 2015-2017年碳青霉烯类抗菌药物使用强度值

表4 2018-2020年碳青霉烯类抗菌药物使用强度值

3.3 相关性检验

经运用GraphPad Prism软件的秩相关的spearman相关分析,CRO的检出率与碳青霉烯类抗菌药物使用强度值的相关系数Spearman r=0.4832,p=0.0168<0.05,在0.05的水平上显著相关,即CRO的检出率与碳青霉烯类抗菌药物使用强度存在显著的强正相关。AMS的实施,碳青霉烯类抗菌药物使用更加科学、合理,一定程度上有效的遏制了抗生素的滥用,从而减少了CRO的产生。

4讨论

该院积极响应国家出台的《遏制细菌耐药国家行动计划(2016-2020年)》,并成立抗菌药物科学化管理(AMS)工作小组。所谓的AMS就是通过行政管控、感控参与、三大技术支撑体系建设,依靠信息化系统,规范抗菌治疗的药物选择、使用剂量和用药时间,建立科学化精细化的长效管理机制,达到合理用药、遏制耐药、实现临床治疗和感染预防的最佳效果及减少不必要的医疗支出的抗菌药物管理目标。自实施AMS策略以来,由医院管理层领导下的临床(感染性疾病专业)、微生物学、临床药学、医务、院感、护理、信息等专家组成的AMS工作组。2018年对碳青霉烯类抗生素实施专档管理制度前后,抗菌药物合理应用是通过实施策略对碳青霉烯类抗菌药物转档管理和会诊讨论制度的联合管控,AMS策略切实有效地降低了细菌耐药状况。AMS的科学性和有效性为临床合理用药、遏制细菌耐药发展提供理论依据。

多重耐药菌的产生依然是在医院内获得为主,抗菌药物诱导、交叉感染及患者自身等因素共同导致多重耐药菌的医院感染。该课题统计研究结果显示近几年的CRO的分离率呈略下降趋势,是对ANS小组工作的成效的肯定,同时显示AMS策略中抗生素管理与医院感染管理感染控制是耐药“硬币”不可分割的两个面。2015-2018年的CRO的绝对数是明显增加的,与该院住院患者增多及送检标本数量增加有关。我国CHINET数据显示CRO中以鲍曼不动杆菌形势最为严峻[6]。在接下来的管理工作和科学研究中,课题组将进一步细化CRO的产生相关机制及不同科室不同感染部位之间的关系,做精准感控。

CRO的检出率与碳青霉烯类抗菌药物的使用强度的强正相关性的统计结果,显示加强碳青霉烯类抗菌药的专档管理措施的有效性。目前认为常见CRO中CRKP耐药机制主要是产碳青霉烯酶,编码酶的基因可以在基因组DNA上,也可以在质粒上,所以可以通过质粒水平传播,也是近年全国甚至全球CRKP迅速上升的原因 。因此合理用药的用药合理性评价结果,应从适应证合理率、单次给药剂量合理率、给药频次合理率、治疗疗程合理率、病原学送检等以及经济指标(如碳青霉烯类抗菌药物平均治疗天数、碳青霉烯类抗菌药物人均治疗费用、药物费用、住院总费用)等 ,在多学科协作的基础上共同遏制耐药、实现临床治疗和感染预防的最佳效果,从而实现减少不必要的医疗支出的抗菌药物管理目标。近期一项值得关注的研究在《柳叶刀》发表,高毒力高耐药的肺炎克雷伯菌感染引起的致死性暴发,极大可能是由CRKP捕获毒力质粒形成,给临床治疗带来严峻考验 。坚守碳青霉烯类抗菌药物作为临床治疗重症感染以及多重耐药菌的最后一道防线,AMS的意义深远。