孟加拉帕德玛河道整治施工区域地质灾害风险分析

2022-04-20鹿重阳李亚平李晓龙

鹿重阳 李亚平 李晓龙

(中国电建集团港航建设有限公司,天津 300467)

孟加拉帕德玛河道整治施工区域横跨帕德玛河,该河作为恒河的一部分,其源自雅鲁藏布江[1]。上游是印度的恒河,进入孟加拉国之后,水位的落差变大,水流也变得异常湍急,河上的风浪堪比海上,到雨季时甚至能够激起6 米高的浪,这种环境极易发生地质灾害,给在建工程带来极大的难度。为预防工程施工区汛期地质灾害,减少对在建工程人员、设备等财产带来损失,本文详细分析施工区地质环境条件基本特征,指出工程建设区地质灾害的种类、分布、特征、形成条件、影响因素,分析论证地质灾害的危险性,对施工质量安全以及可持续性提供有力保障,为我国“一带一路”工程在孟加拉国提供技术性文件支持[2]。

1 水文气象

施工区域位于孟加拉国首都达卡西南50公里。孟加拉国属于热带季风气候,可分为三个季节:雨季前,从四月中旬到六月中旬;雨季,从六月中旬到十月中旬;旱季,十月中旬到四月中旬。在孟加拉中部地区的年均降水量约为1900毫米。正常夏季最高温度可达到45℃,四月是最热的月份,一月是最冷的月份,白天平均温度是16~20℃,晚上约为10℃。在雨季前,相对湿度改变大,到雨季月份的时候相对湿度是80%~95%,而在旱季减少约70%[3]。

工程区大部分时间是微风,但偶尔也会出现大风暴。西北强风主要发生在三月和四月,往往伴随着猛烈的雹暴和偶尔的飑线风;热带气旋在四月、五月和十月、十一月,主要出现在孟加拉湾,气旋往往产生附带的风暴潮,这些风暴的破坏作用主要局限于与接壤的孟加拉湾沿海地区,一旦登陆其强度就会迅速减弱。

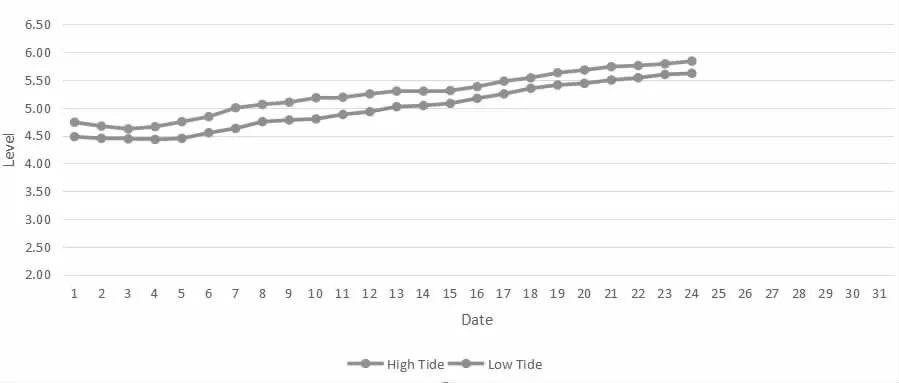

帕德玛河的流量特点是受喜马拉雅山的季节性积雪融化和在雅鲁藏布江/亚穆纳河和恒河流域的季风降雨影响。平均一年中,河流在四月末开始涨水,从较低的2~2.5m PWD 水位上涨,到七月、八月时涨到5.5~6.5m PWD 的较高水位(图1,图2)。在持续到九月末的高水位期间,可能发生几次峰值的流量和水位。在九月底或十月初,河水又逐步回落,在十二月达到较低的水位。在低水位阶段,在施工区的河水流量可能低至3300m3/s。

图1 工程区南岸水位曲线图

图2 工程区北岸水位曲线图

流速是影响地质环境最主要的因素。施工区河道流速按季节变化明显,并且因为有沙洲和其他障碍物存在,流速在河道轴线上也有较大变化,工程区分南北两岸区域(图3),其中北岸区域的河道流速比南岸流速大的多,在2.5~3.5m/s 之间。在工程区北岸域共进行了17次河道流速监测,通过数据分析北岸区域河道的最大流速为4.356m/s,最小流速为0.021m/s,平均流速为2.189/s。通过对河道断面进行流速监测(图4),水深的变化流速也随之发生一定改变,不同水深的流速差异较大,这对不同施工区域的地质条件造成不同的影响。

图3 工程施工区域

图4 北岸施工区域断面流速分布图

2 地层岩性

工程区位于恒河流域恒河三角洲,属冲积平原地貌,地势平坦开阔,相对高程1 ~10m。由于雨水充沛,地表生长杂草、灌木或少量低矮乔木,零星分布少量池塘于地势低洼之处[4]。

工程区的帕德玛河南岸远离孟加拉北部山区,而靠近孟加拉湾,为河流冲积平原。据前期地质钻探资料,南岸未能揭示到基岩。第四系地表覆盖层极厚,主要是粉质砂层、中粗砂层、黏性土层、砾石层等。砂层颜色较杂,一般为灰黄、灰白色,少量灰绿色或深黑色,中密密实。主要物质成分是石英颗粒、长石、云母,多为次圆状,级配不良,是河流及较大支流的河道、沙坝和河堤的组成物质,常见小、中型交错层和迭片结构[4]。

黏土层则主要为粉质黏土或淤泥质黏土、软土层,软塑硬塑状,土质较纯,呈镜体状分布,厚度1 ~5 m,局部也达10 m 厚度。砾石层为该区的标志层,呈条带状分布,深度大约70~80 m,青灰色,层厚5 ~12m。砾石层以粗颗粒物质为主,饱和状、密实,砾石含量约20% ~35%,粒径3 ~ 30 mm[4]。

3 地质构造

3.1 工程区地质活动性

孟加拉国处于印度洋板块和亚洲板块交界地带,是地震活跃的区域。工程区地质构造相对简单,未见明显地质构造迹象。据孟加拉国家建筑局(BNBC)资料,该区地震分区属2 区(地震中等活跃区);采用麦加利地震烈度表示,工程场区属VI 级地震带。南岸地震动峰值加速度为0.102g,桥址区地底120m 以下地震动峰值加速度为0.051g[4]。

3.2 区域构造稳定性

工程区第四系覆盖层广泛分布,成因类型主要有人工填土和冲积物,人工填土主要为吹填的粉细砂,冲击为主要为软黏土、粉质黏土、粉细砂层等,厚度较大,经现场钻孔勘探揭示(图5),工程区覆盖层由上至下可分为三层:

图5 地质剖面图(工程区南岸)

第一层:松软粉质粘土和粉土,标贯值在10 以内,含有粘土和沙子,厚度是4m~7m。

第二层:中密砂和粉砂,标贯值10 到30,含淤泥,厚度约为10m。

第三层:密砂和粉土, 标贯值从20 到40,包含淤泥,厚度约为10m。

区内地下水主要为第四系松散层上层滞水、孔隙潜水和承压水。上层滞水主要存在于浅表黏土夹粉细砂层中,受地表水及大气降水补给,动态变化大,埋深2~4m。据资料统计,达卡地区覆盖层中孔隙潜水和承压水埋深较深,一般约地面以下40~50m。

河道整治工程首先就是要对水下原状土层进行疏浚开挖,经过以上分析,工程区域受区域性水文气象、地层岩性和地质构造条件等不利因素,在形成设计边坡的过程中可能会对原有土质条件造成影响,影响的结果有时候会使土质条件变差。河道开挖后,原来的密砂变成松砂,土体密度、压缩模量及内摩擦角均会有不同程度降低,降低程度、降低范围与水文地质状况、施工方法及周边环境有关,过长、过陡的疏浚断面可能引发局部崩塌滑坡,威胁相关区域施工工作面上的人员和设备安全,同样在其他区域,未受到施工扰动时,存在边坡自然崩塌等情况。

4 地质灾害风险评价

本次评价主要使用作业条件危险性评价法(LEC法)进行分析评价。LEC 法,主要是与系统危险有关的三种因素指标之积来评价系统人员伤亡危险的大小[5]。三种因素是:

L- 发生事故的可能性大小,L 值定为0.1-10。

E- 人体暴露于危险的频繁程度,E 值定为0.5-10。

C- 发生事故可能造成的后果,C 值定为1-100。

评价公式:D=LEC

其中:D- 危险性分值,根据经验,总分在40 分以下为可承受风险,总分在320 分以上是高危险分值,1-2 级需要严格控制,并制定方案或目标进行控制,3-4 级需加强控制,对运行进行控制。

按照AQ 8001-2007 《安全评价通则》 和AQ 8002-2007《安全预评价导则》的要求,划分评价单元的一般性原则:以自然条件、基本工艺条件、危险、有害因素分布及状况、便于实施评价为原则划分评价单元,使评价单元相对独立,具有明显的特征界限:筑堤施工岸线和生活营地。

根据孟加拉帕德玛河道岸线地形地貌特点,施工区内自然环境因素诱发的地质灾害危险因素主要有地震、滑坡崩塌等,考虑前述评价单元的划分情况,施工期地震的危险是全局性的,其他危险因素各个单元情况不同,因此纳入具体评价单元内进行风险评价。

4.1 筑堤施工岸线

筑堤施工是严格按照规范要求执行,逐层碾压,分层取样试验,堤坝主体结构稳定密实,大土方堤坝沉降趋于稳定,高程监测无变化,出现滑坡、坍陷风险极小,威胁到堤坝主体结构是汛期强降雨对两侧边坡的冲刷,导致边坡土料流失严重,进一步影响到主体结构的稳定。

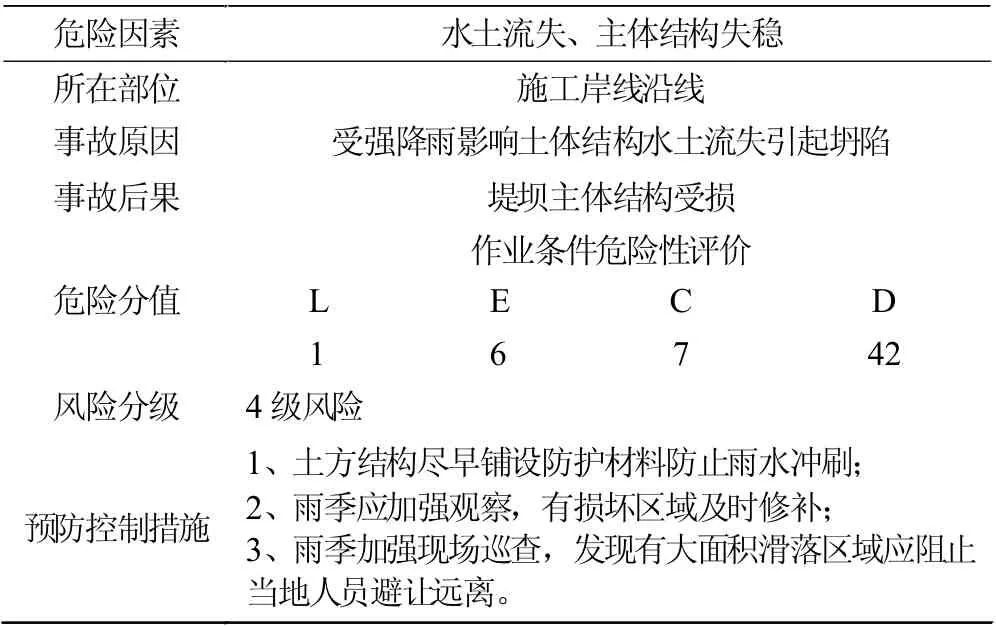

通过LEC 法风险评价,筑堤危险性分值20<D=42≤70,属4 级风险,需要注意;应尽早铺设防护材料防止雨水冲刷、雨季应加强观察,有损坏区域及时修补、雨季加强现场巡查,发现有大面积滑落区域应阻止当地人员避让远离(表1)。

表1 筑堤危险性评价

4.2 生活营地

营地及相关道路存在裂缝、地面塌陷的概率,主要是汛期强降雨土质边坡可能失稳形成坍陷,影响到人员和设备的安全。通过LEC 法风险评价,生活营地危险性分值70<D=90≤160,属3 级风险,显著危险,需要及时检查和整改。(表2)

表2 生活营地危险性评价

5 结论与措施

根据对施工区地质灾害情况分析,该区域存在人员、房屋、设备等财产等危害风险,应将施工区地质灾害风险划分为级别,根据地质灾害隐患排查及安全评价,加强预防措施降低风险。尤其在6 月~9 月的汛期是地质灾害多发季节,应加强地质灾害巡查,及时了解气象信息,暴雨时施工人员应及时撤离。工程施工期间因开挖等使工程区地质环境条件改变,有可能会产生新的地质灾害隐患,应在汛期来临之前进行有效防护:

5.1 在收集、分析设计地勘资料的基础上,按照地质灾害排查、评估相关规程、规范要求对施工区相关范围进行了全面的排查。

5.2 根据对施工区地质灾害发育情况以及其对工程区交通、人员、车辆和房屋财产等可能造成的危害程度,将施工区地质灾害风险划分为1~5 个级别,根据地质灾害隐患排查及安全评价,筑堤部位均为4 级,属于一般危险,需要注意,生活营地隐患等级为3 级,属于显著危险,需要整改,同时加强预防措施降低风险的可能。

5.3 开挖边坡要及时治理,开展边坡变形监测和安全排查。

5.4 由于施工面貌不断的变化及地质灾害存在不确定性、偶然性,建议加强地质灾害巡查,发现问题及时处理。

5.5 制定应急预案,定期组织演练。