阵发性睡眠性血红蛋白尿克隆在儿童重型再生障碍性贫血免疫抑制治疗中的意义

2022-04-20李俊宗苏玉尹梓溪高洋洋刘立鹏万扬兰洋巩晓文竺晓凡

李俊 宗苏玉 尹梓溪 高洋洋 刘立鹏 万扬 兰洋 巩晓文 竺晓凡

(中国医学科学院北京协和医学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所),实验血液学国家重点实验室,国家血液系统疾病临床医学研究中心,天津 300020)

再生障碍性贫血(aplastic anemia,AA)是一种以外周血细胞减少和骨髓造血细胞增生低下为特征的骨髓衰竭性疾病,异常免疫反应在AA发病机制中发挥重要作用[1]。治疗上,受限于造血干细胞移植(hematopoietic stem cell transplantation,HSCT)供者及费用等问题,以抗人胸腺细胞免疫球蛋白(antithymocyte globulin,ATG)或抗人淋巴细胞免疫球蛋白(antilymphocyte globulin,ALG)联合环孢素(cyclosporine A,CSA)为代表的联合免疫抑制治疗(immunosuppressive therapy,IST)仍占据重要地位。研究表明,接受IST的AA患儿有效率为30%~70%[2]。阵发性睡眠性血红蛋白尿(paroxysmal nocturnal hemoglobinuria,PNH)克隆是一群表面缺少糖基磷脂酰肌醇的血细胞,由造血干细胞中PIGA基因突变导致的。国外研究报道约40%的AA患儿在初诊时伴有PNH克隆[3]。AA患者中出现PNH克隆的机制尚未完全阐明,有研究认为在AA背景下,缺乏糖基磷脂酰肌醇的造血干细胞可逃避免疫细胞的杀伤,导致克隆扩增,因此PNH克隆也被认为是可预测IST疗效的潜在指标[4]。目前,多项研究结果均提示伴PNH克隆的成人AA患者对IST反应较好[5-6]。但在儿童中,尚未获得一致结果。此外,AA患者有进展为再生障碍性贫血-阵发性睡眠性血红蛋白尿(aplastic anemia-paroxysmal nocturnal hemoglobinuria,AAPNH)综合征的风险[7],PNH使治疗更加困难,严重的溶血常危及生命。Narita等[8]报道AA患儿中AA-PNH综合征的10年累积发病率为10.2%,初诊时伴PNH克隆是进展为AA-PNH综合征的危险因素,但国内尚无研究探索儿童AA的PNH克隆演变及进展为PNH的情况。本研究回顾性分析我院151例重型再生障碍性贫血(severe aplastic anemia,SAA)患儿的临床资料,并通过倾向性评分匹配的方法控制混杂因素,探究PNH克隆在预测IST疗效中的作用,并初步探索IST后PNH克隆的演变规律。

1 资料与方法

1.1 研究对象

回顾性分析2012年1月至2020年4月我院收治的SAA患儿临床资料。纳入标准:(1)年龄<18岁。(2)符合2014年中华医学会儿科学分会血液学组《儿童获得性再生障碍性贫血诊疗建议》中SAA或极重型再生障碍性贫血(very severe aplastic anemia,VSAA)的诊断标准[9]:SAA指①骨髓有核细胞增生程度25%~50%,残余造血细胞少于30%或有核细胞增生程度低于25%。②外周血象至少符合以下3项中的2项:中性粒细胞绝对值<0.5×109/L;血小板计数<20×109/L;网织红细胞绝对值<20×109/L,或校正后的网织红细胞百分率<1%。VSAA指除满足SAA条件外,中性粒细胞绝对值<0.2×109/L。(3)接受ATG或ALG联合CSA治疗。(4)IST前均检测PNH克隆。根据IST前PNH克隆状态将患儿分为PNH克隆阳性组和PNH克隆阴性组。本研究已通过我院伦理委员会审查(IIT2021009-EC-1)。

1.2 PNH克隆检测

分别采用流式细胞术和嗜水气单胞菌溶素变异体(fluorescent aerolysin,FLAER)检测外周血红细胞和粒细胞PNH克隆,CD235a+CD59-细胞百分率为红细胞PNH克隆大小,FLAER-CD24-细胞百分率为粒细胞PNH克隆大小。红细胞或粒细胞PNH克隆大于1%即为PNH克隆阳性。PNH克隆扩增定义为任意1系PNH克隆较初诊最高的1系增大1倍或以上。PNH克隆减小定义为任意1系PNH克隆较初诊最高的1系减小1倍或以上。PNH克隆稳定定义为PNH克隆变化未达到扩增及减小[10]。同时满足以下4条诊断为AA-PNH综合征:(1)2系PNH克隆≥10%;(2)酸溶血试验阳性;(3)血浆结合珠蛋白降低伴或不伴血浆游离血红蛋白增高;(4)血清乳酸脱氢酶活性增高[11]。

1.3 治疗方案

兔抗人胸腺细胞球蛋白(美国Genzyme公司)2.5~3.5 mg/(kg·d)×5 d或猪抗人淋巴细胞球蛋白(武汉生物制品研究所)20 mg/(kg·d)×5 d。予甲泼尼龙预防血清病,剂量为1 mg/(kg·d)×5 d,并在15~21 d内逐渐减停。CSA初始剂量为3~5 mg/(kg·d),根据血药浓度调整剂量,维持血药浓度在100~200 ng/mL,连续使用至少2年[12]。成分输血维持血红蛋白≥60 g/L,血小板计数≥10×109/L。

1.4 疗效评价

完全缓解(complete response,CR)定义为同时满足血红蛋白≥120 g/L,中性粒细胞绝对值≥1.5×109/L,血小板计数≥100×109/L,并维持3个月以上。部分缓解(partial response,PR)定义为脱离红细胞及血小板输注3个月以上,且血常规好转不再满足SAA的诊断标准,但未达CR。未缓解(no response,NR)定义为未达到以上CR及PR标准、IST后6个月仍NR行HSCT或死亡。分别在IST后的3、6、12、24个月评价疗效,总有效率(overall response rate,ORR)为各组中达到CR和PR者所占的比例。疾病复发定义为达PR或CR患儿出现血红蛋白、中性粒细胞、血小板水平下降,表现为输血依赖或再次符合SAA诊断标准[13]。

1.5 统计学分析

采用R软件4.0.2进行数据处理。非正态分布计量资料采用中位数(四分位数间距)[M(P25,P75)]表示,组间比较采用Mann-WhitneyU检验。计数资料采用例数或百分率(%)表示,组间比较采用χ2检验或Fisher确切概率法。使用R语言函数包“Matching”进行倾向性评分匹配,匹配因素为基线资料中差异有统计学意义的变量,采用1∶2临近匹配法进行匹配,卡钳值设为0.2。采用logrank法检验组间累积缓解率及AA-PNH综合征累积发病率的差异。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 临床特征

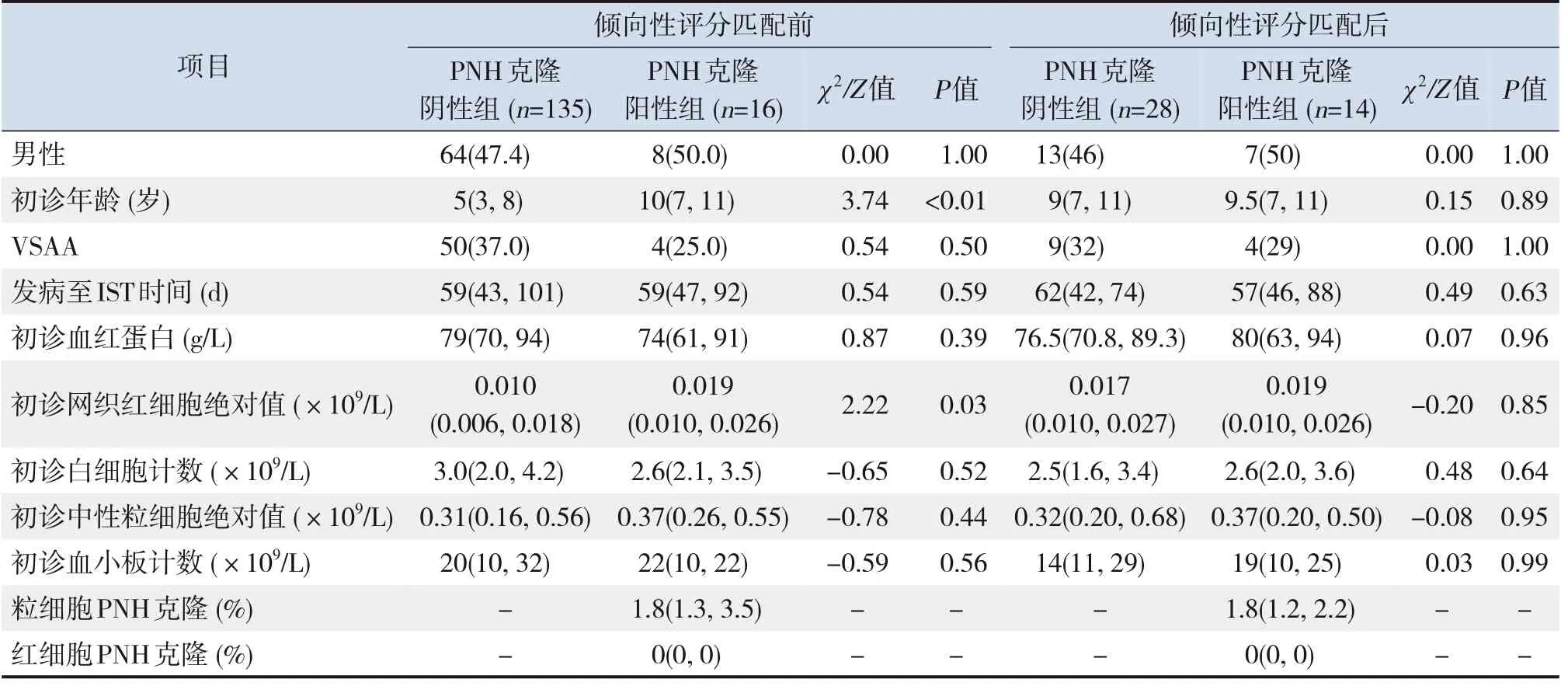

共纳入151例患儿,男性72例(47.7%),女性79例(52.3%),中位年龄为5.0(3.5,9.0)岁。16例(10.6%)患儿PNH克隆阳性,男、女各8例,中位年龄为10(7,11)岁,2例患儿粒细胞和红细胞均检测到PNH克隆,其余14例仅检测到粒细胞PNH克隆,中位粒细胞克隆大小为1.8%(1.3%,3.5%)。PNH克隆阳性组患儿的初诊年龄和网织红细胞绝对值高于PNH克隆阴性组,差异有统计学意义(P<0.05)。倾向性评分匹配后,PNH克隆阴性组28例,PNH克隆阳性组14例,中位粒细胞克隆大小为1.8%(1.2%,2.2%)。两组在性别、初诊年龄、疾病严重程度、发病至IST时间,以及初诊时血红蛋白水平、网织红细胞绝对值、白细胞计数、中性粒细胞绝对值、血小板计数间的差异均无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 PNH克隆阳性组和PNH克隆阴性组倾向性评分匹配前后的临床特征 [M(P25,P75)]或[例(%)]

2.2 IST疗效对比

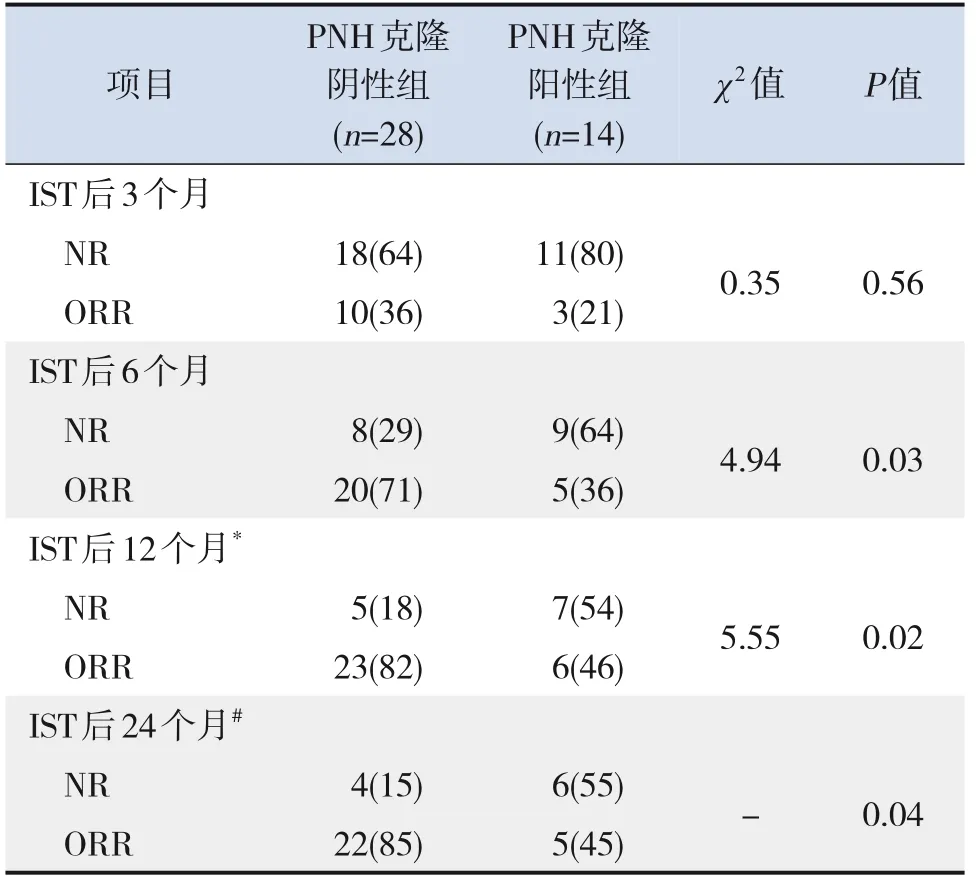

两组患儿中位随访时间为44(25,68)个月。IST后3、6、12、24个月的ORR分别为31%(13/42)、60%(25/42)、71%(29/41)、73%(27/37)。IST后3个月,两组ORR差异无统计学意义(P>0.05);IST后6、12、24个月PNH克隆阴性组的ORR均高于PNH克隆阳性组(P<0.05)(表2)。在随访期间,14例PNH克隆阳性组中,共6例(43%)达PR或CR,4例(29%)行HSCT。28例PNH克隆阴性组中,共23例(82%)达PR或CR,3例(11%)行HSCT。以达到PR或CR为终点事件,PNH克隆阳性组和PNH克隆阴性组患儿的12个月累积缓解率分别为50.0%(95%CI:15.6%~70.4%)和82.1%(95%CI:60.5%~91.9%),差异有统计学意义(P<0.05),见图1。

表2 IST疗效比较 [例(%)]

2.3 PNH克隆演变

共120例患儿有至少2次PNH克隆检测结果。15例PNH克隆阳性患儿,6例(40%)患儿在IST后PNH克隆转阴,其中5例在6个月内转阴;1例(7%)患儿PNH克隆减小;6例(40%)患儿出现PNH克隆扩增;2例(13%)患儿PNH克隆保持稳定,见图2。105例PNH克隆阴性患儿,4例(3.8%)患儿PNH克隆转阳,其中3例在IST后3个月内转阳;1例于IST后20个月转阳,转阳后粒细胞、红细胞的中位克隆大小分别为1.93%(1.73%,2.19%)和0%(0%,0.25%)。

2.4 AA-PNH综合征进展情况

共3例患儿进展为AA-PNH综合征,均为IST前已存在PNH克隆者,进展分别发生于IST后的3、13、33个月,进展时粒细胞克隆大小分别为22.2%、18.7%和75.0%,红细胞克隆大小分别为18.9%、38.8%和31.6%。PNH克隆阳性组AA-PNH综合征的3年累积发病率增加[32.1%(95%CI:0.0%~58.6%)vs 0.0%,P=0.01](图3)。患儿进展之初均无PNH相关临床表现,在行溶血相关检测时诊断,仅1例患儿在IST后25个月进展为经典型PNH,表现为乏力、间断酱油色尿、血红蛋白下降。

3 讨论

本研究中,10.6%的SAA患儿初诊时伴PNH克隆,大多数患儿仅粒细胞克隆阳性,只有2例患儿同时检测到粒细胞和红细胞克隆,可能与SAA患儿频繁输血有关。目前红细胞PNH克隆的测定主要通过检测红细胞表面CD59的表达,当患儿频繁输血或有溶血发作时,可导致红细胞克隆检测偏小或假阴性,因此有条件时应同时检测粒细胞PNH克隆。粒细胞PNH克隆检测目前多采用FLAER,且不受输血和溶血的影响,能够更准确地反映PNH克隆的真实大小[14]。值得注意的是,任何方法都对检测细胞数有一定要求,对于SAA患儿,严重血细胞减少也可能导致结果假阴性,因此对于初诊时不伴PNH克隆者也应定期复查。

本研究显示,伴PNH克隆的AA患儿初诊年龄偏大,网织红细胞绝对值更高。通过倾向性评分匹配平衡组间的混杂因素后,伴PNH克隆是影响IST疗效的不利因素。此外,本研究初步揭示了IST后PNH克隆演变的规律,并发现伴有PNH克隆易进展为AA-PNH综合征。

近期,2项荟萃分析的结果均表明伴PNH克隆的成人AA患者对IST反应较好,但在儿童患者亚组分析中,2组缓解率差异无统计学意义[15-16]。Yoshida等[17]前瞻性研究中,PNH克隆阳性并不影响SAA患儿IST的反应率。Timeus等[18]研究发现存在PNH克隆阳性者疗效较差。而Narita等[3]相关研究结果则相反,该现象可能与相关研究中存在较多混杂因素相关。本研究使用倾向性评分匹配对混杂因素进行控制,很大程度上增强了2组的可比性。另外,不同研究PNH克隆检测阈值也存在差异,如Narita等[3]研究中,PNH克隆检测阈值低至0.001%,可在42%的初诊AA患儿中检测到PNH克隆,红细胞和粒细胞中位克隆大小分别为0.001%和0%,该研究中伴PNH克隆患儿比例显著高于本研究,克隆明显偏小。但微小PNH克隆(<1%)的临床意义目前尚不明确,尽管有研究表明PNH克隆的扩增是源于其对异常免疫杀伤的逃逸[4],但克隆扩增定义的具体比例目前仍无定论。有研究提出“中性随机漂移理论”,从另一个角度诠释PNH的发病机制[19-20]。因此,PNH克隆的检测仍需规范,其病理生理学机制还有待研究,临床意义需要大规模临床与基础研究进一步验证。

Scheinberg等[21]报道在接受IST后,成人和儿童患者PNH克隆均明显减小,PNH克隆转阳及进展为AA-PNH综合征并不常见。Bat等[22]认为IST对抑制PNH克隆扩增有效果。但本研究中PNH克隆扩增及转阴的患儿数量相当,且50%PNH克隆扩增患儿进展为AA-PNH综合征,可见IST并不一定总是抑制PNH克隆扩增,因此若PNH克隆在IST后有扩增趋势应提高警惕。75%PNH克隆转阳和83%克隆转阴发生在IST后6个月内,提示IST后6个月内对PNH克隆的监测可能有重要意义。

国际PNH临床队列研究显示,乏力是PNH最常见症状。相较于PNH,AA-PNH综合征较少出现腹痛、吞咽障碍及血红蛋白尿等症状,血栓事件也较少发生,但预后却更差,10年总生存率为74%[23-24]。本研究中,儿童AA-PNH综合征起病隐匿,典型临床表现少见,血红蛋白水平波动轻微,非特异性症状往往容易被忽视。因此对存在PNH克隆的患儿,监测酸溶血试验、血清乳酸脱氢酶、血浆结合珠蛋白和游离血红蛋白可早期发现疾病进展。研究显示依库珠单抗可有效减少AA-PNH综合征患者溶血和血栓事件的发生[25],但PNH克隆可能持续扩增,停药有发生突破性溶血风险,且儿童用药经验不足。目前HSCT是唯一可能治愈PNH的手段,随着HSCT技术的进展,以及考虑到儿童长期的生存,对于反复溶血的AA-PNH综合征患儿,HSCT或许是更好的选择。

综上,SAA患儿应同时检测红细胞和粒细胞PNH克隆,并定期复查,尤其是IST后6个月内。伴PNH克隆的SAA患儿对IST反应欠佳,进展为AA-PNH综合征的风险显著增高,需谨慎选择治疗方案;除PNH克隆变化外,还应当监测酸溶血试验、血浆结合珠蛋白和游离血红蛋白以便及早发现疾病进展,尤其是当血红蛋白出现明显下降时。目前对儿童AA-PNH综合征治疗及预后的相关报道仍非常有限,关于干预时机、治疗方案选择等问题,还有赖于大样本、长时间的随访观察,以及基础与临床的相互协作挖掘其潜在的发病机制。

利益冲突声明:所有作者均声明不存在利益冲突。