文化权力空间化视角下的街道空间设计伦理研究

2022-04-19ZhangNan

■张 楠 Zhang Nan

(1.洛阳理工学院艺术设计学院,河南洛阳 471000;2.华夏历史文明传承创新研究中心,河南洛阳 471000)

街道是组成城市环境以及建构城市生活最为重要的空间类型,既承载着城市通勤、物流运输等功能,又是一种形塑日常生活与城市文化的公共空间。在社会理论研究的“空间转向”视域下,学界更关注作为社会空间的街道——街道不仅是一种物质空间,更是表征了社会文化与社会秩序的人类实践场所,是充斥着行动与意义的社会空间。作为人类社会实践的产物,街道通过空间符号的生产表征着社会关系、文化制度、行为规范、价值观念、惯习与风俗等理念。对于街道空间的规划与设计,正是在不同的社会制度以及生产关系主导下,权力阶层对空间所作的一种带有浓厚意识形态特征的“书写”过程。亨利g列斐伏尔(Henri Lefebvre)认为:“我们所谓的意识形态只有插手社会空间及其生产,并在那里实现形体化,才能实现连贯性……可以这样说,意识形态本身可以被视作主要存在于依附于社会空间的话语。”[1]街道应当是一个促进多元交流,具有差异性的公共空间。但是当统治阶层或者少数社会群体的意识形态主导街道空间生产的时候,则会形成文化权力空间化的现象,使街道呈现出空间意识形态化的特征,并出现空间支配、空间排斥、空间商品化等异化现象。因此,深入探讨街道文化权力空间化的机制与功能,对于认识街道空间设计的伦理内涵具有重要意义。

1 文化权力空间化释义

文化从本质上来讲是一种整体人类社会生活的呈现形态。就像克拉克g威斯勒(Clark Wissler)所认为的那样,“文化是由人类反思性思维发展出来的积累性结构”。[2]文化不仅经由人类的社会实践而形成,并且时常作为一种影响力反作用于人类,塑造着社会秩序与规范,规训着人类行为,所以文化同样具备权力的属性。“文化已经改变了权力的概念,原来我们简单地以为权力存在于政府或军队,而今,权力无处不在,从家庭到性别关系,到体育活动和人际关系,我们自身的身份和主体性都是文化构成的。”[3]

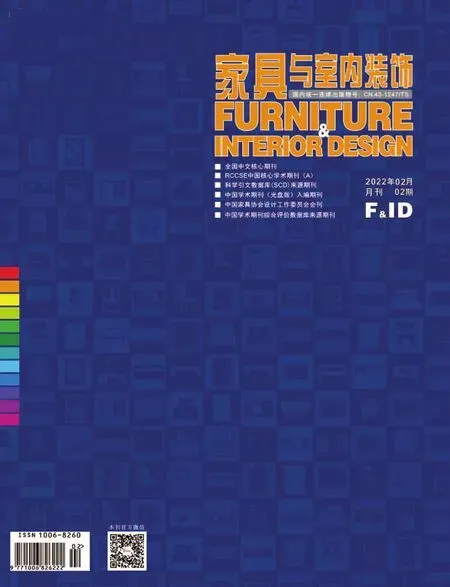

■图1 考公计中“王城规划图”

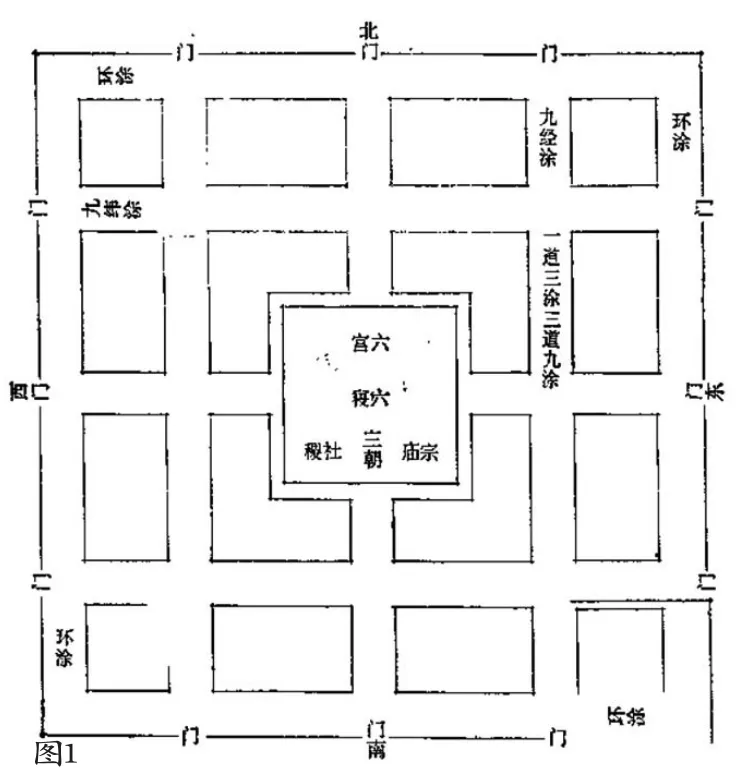

■图2 经纬涂、环涂剖面

特定历史时期内占据统治地位的文化形式被称作意识形态,意识形态是权力关系“合法化”的必要保障。在马克思和恩格斯看来,意识形态是“一种支配个人心理及社会集团心理的观念和表象的体系”[4],它以“普遍性常识形式表达着特定阶级的阶级利益,以想象的话语诱骗人们认同当下现存的阶级统治关系,屈从既定的政治社会秩序”[5]。意识形态生成的缘由,是因为权力阶层不仅要确立统治秩序,也要在意识层面维护权力关系的合法性。所以,特定时期的统治阶层在任何时候都试图“赋予自己的思想以普遍性的形式,把他们描绘成唯一合乎理性的、有普遍意义的思想”[6]。

空间是文化权力实施作用的必要场所与重要手段。人类社会的生产与生活实践必须要在空间内展开,也会将意识形态烙印于空间之上。所以,空间并不是单纯的物质结构(笛卡尔)或心灵结构(齐美尔),而是集合并超越了物质性与意识性的社会空间。每个历史时期的空间形式都表征着权力阶层的话语体系与意识形态,象征着与此相契合的世界观、价值观、哲学、宗教、审美等文化形式,同时经由这种文化权力的空间化过程影响着日常生活世界的价值取向,塑造着有利于统治阶层的社会文化与社会关系。所以空间“不仅是各种历史和自然因素的产物,而且是一个社会的产物,是意识形态的产物,是一种由社会和物质实践所组成的社会结构。”[7]

2 街道文化权力空间化的历史脉络

传统社会中的文化权力通常借助于对宇宙观以及神话信仰的阐释,建立起一套符合统治阶级意识形态的话语体系。而早期的街道在成为交往互动中心之前,早就已经成为一个象征性的控制中心了,统治阶级通过街道布局建立起一套符合统治利益的空间秩序,而这种秩序通常借助于所谓的“神启”或被垄断了阐释权的“宇宙观”而拥有合法性,因此,社会开始在这样一种完善的信仰下运行——国王、皇帝或者主教,作为神的代理人,将一种宇宙图式映射在城市空间中,并按照阶层差异将人“合理”安置在城市的相应位置。“那个处在最高位置上的人类代言人能够与神相通,他直接或间接地通过仪式与天国对话,有些时候他自己就是神。统治者被赋予了这样的权能之后,便可以用城市图形来组织整个人群。”[8]到了近现代社会,理性与资本取代了宗教与神话,构成了社会组织与社会关系再生产的全新意识形态,功能性、分区、速度与效率也成为当下街道空间生产所追求的目标。

2.1 宇宙观与礼制文化的空间生产

在中国早期社会中,四方——中心理念作为一种原始的宇宙论信仰,起到了统一神话世界与凡俗世界的重要功能。这种宇宙观对于中国古代社会的政治秩序建构具有极其重要的作用。《周礼·考工记》载:“宫城是全城规划的核心,宫城位于王城的中心。宫城南北中轴线便是王城规划的主轴线。……全城道路网及里均环绕宫城这个核心,沿主轴线对称布置,突出宫的地位,并衬托着主轴线的主导作用。”[9]王城街道布局的四方——中心宇宙观突出了“四方指向”与“中心”这两个显著的空间概念。“四方”用以烘托“中心”的权力属性,因而中央成为了王权合法性以及至高无上的地位在空间位置上的对应。从社会个体的认知角度来讲,四方——中心宇宙观得以形成的基础,在于蒙昧时期,原始初民对于空间体验与空间概念的直观感知——东西方位代表了对于太阳的崇拜,而南北方位以及所形成的轴线突出了对于北斗七星与北极星的崇拜,这些空间概念都与早期农耕社会人类的日常生活体验密切相关。经由对“四方”的空间感知,原始初民逐渐体会到位于四方中心的自我作为空间主体的存在,因此,中心相较于四方的重要性就被个体内化为一种实在的空间体验而得到认可。统治阶层利用并改造了这种具有共识性的宇宙观,并且通过都城的街道布局形式将其固化在空间上,突出宫城的中心位置,完成了统治王权意识形态的空间化。可见,通过四方——中心宇宙观的空间生产,统治阶级将原始人类对于宇宙万物以及自然现象的神圣崇拜,转换成了对于王权的世俗崇拜(图1)。

此外,中国传统社会中的“礼制”文化通过塑造街道空间尺度及功能的差异化,建立起了一套维护统治秩序以及专制权威的空间文化制度。《考工记·匠人营国》中记载了王城以及其他等级城邑的道路规划应遵循“环涂以为诸侯经涂,野涂以为都经涂”,不同行政级别的城邑街道宽度应有所差别。同时,“一道三涂”制按照“择中”为上的观念将道路分为三个通行区域,道路中涂为贵族的车乘通行,左涂为女子通行,右涂为男子通行,这种制度除了保证道路通行的畅通之外,更多的是将礼制文化中的尊卑有序的观念复刻于街道空间之上(图2)。

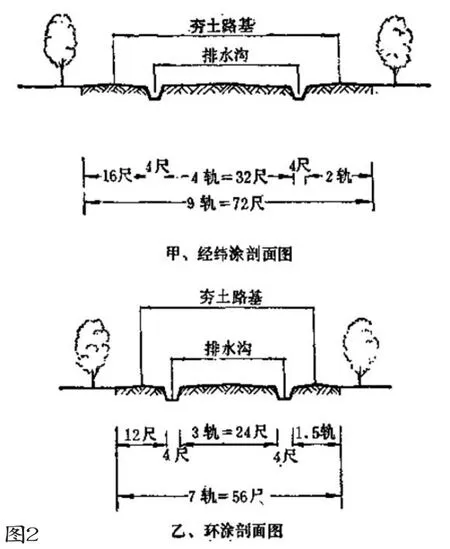

■图3 “神天圣域”

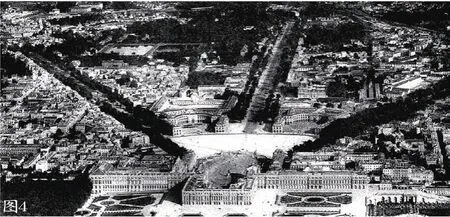

■图4 “线性直道”构成的法国城市

■图5 街道商品化的开始——巴黎拱廊街

2.2 信仰与仪式文化的空间再现

在古罗马时期的街道布局中,因袭了伊特拉斯坎及古希腊建城文化的正交网格形的象征内涵并非只体现在符合某种宇宙图式的正交十字形空间,更体现在城市空间生产过程中的仪式——通过吉象师寻找吉象,对城市布局进行定界、定视以及定象等操作,并通过建城仪式后周期性的节庆仪典来强化空间的神圣性。作为沟通神灵与凡间的吉象师首先通过仪式赋予了统治者以合法性,他手持一根弯头仪杖向诸神祈祷,并在地上确定下从东到西的范围,接着颂吟着“南方在右,北方在左”,从而将所固定的一个空间区域神圣化。接着吉象师把弯头仪杖换手,将右手放在统治者头上,倘若统治者是天命所选,那么就会有吉象在其所划定的神圣空间内显现。吉象师在地上所绘制出来的图形是天空中圣域的抽象图式,通过仪式与法咒投射到吉象师面前的土地上去,所以这种“定界”起源于天意,如果没有宇宙秩序的参照,就无法划定世俗城市的界线。而吉象师通过画出一个正交十字的“神天圣域”图式,就将自己置于神圣宇宙的交汇点上,在之后的测绘建城过程中,划分圣域的正交十字就自然与城镇中的主次大街走向对应了起来。(图3)而正交十字的中心,某些学者认为对应着城市的“地狱之口”,其侧常修筑有圣火祭坛。每一位新城居民都会将从自己家乡所带的泥巴投入“地狱之口”中,象征着一种契约:自愿带着家族祖先神灵进入新城,并与新城的守护神一起保卫城邦的合法性。吉象师、统治者、城市居民全程参与了新城的空间生产,并且在神话与仪式的空间实践中,完成了对于社会秩序的建构与维护。这种文化权力空间化的手段比单纯的象征性空间表征要更加直接与深刻。

2.3 理性主义与机械论的空间演绎

步入近代社会,文艺复兴与启蒙运动带来了理性的复归与文化的祛魅。商业资本主义的稳步发展促进了市民社会的形成。同时,西方自中世纪以来的城镇地方自治逐渐由中央集权的专制国家所取代,而科学技术的发展作为一种新的意识形态也冲破了宗教文化对于人类思想的禁锢,“过去集体崇拜的对象是上帝与教会,现在是人间的君主与国家,过去是中世纪的地方主义,现在是巴洛克的中央集权主义……”[10]在集权政治、资本主义经济和早期自然科学发展的联合作用下,唯理论与机械论观念成为当时主流的文化意识形态,并呈现出将现实抽象化,追求秩序、目的与规律性的特征。“古典主义+巴洛克”风格成为此时重要的设计手法,通过建构“环形+放射”的城市道路,规划“线性直道”,打造壮丽兼具肃然秩序感的城市空间体验。这种街道布局表面上是通过抽象的几何秩序营造出对称与协调的城市空间,体现出对理性的极致追求,深层次上则反映了绝对君权对于社会控制的需求——“在社会生活的一切领域中,体现出唯一、秩序、有组织的、永恒的王权至上的思想要求。”[11]18世纪圣彼得堡对于街道与住宅类型所做的标准化、统一性规划就使得城市生活更加有秩序,连当时统治者也认为这样的街道布局能够使居民更驯服、更有礼貌。

强化“线性直道”的街道空间特征除了是彰显君主权威的手段之外,迎合轮式车辆出行方式的增多也是一个重要的原因,这种新的交通手段使巴洛克式的“几何形”以及“线性直道”的布局方式给社会生活带来了运动、行进、速度等新的空间体验,也预言了现代工业资本主义时期对于积累与效率无限追逐的未来。从个体层面来讲,长直道所形成的空间透视体验以及巴洛克的机械时间等抽象概念为人们认识客观事物提供了一个封闭的框架——基于自然科学的抽象分析。虽然在知识领域,这种系统思考与精确预测的能力大大提升了19世纪的技术发展水平,但在社会领域,这种认识却逐渐造成了个体与所处的自然环境、社会环境的脱离,成为原子化的人。一切社会活动都将围绕着机械化的效率、秩序、目的而运行。逐渐的,理性蜕变为工具理性,街道的公共性、社会交往等其他功能也将被单一的交通运输功能所牺牲,人的自由全面发展也被“单向性”发展所取代。

■图6 上海新天地商业街区

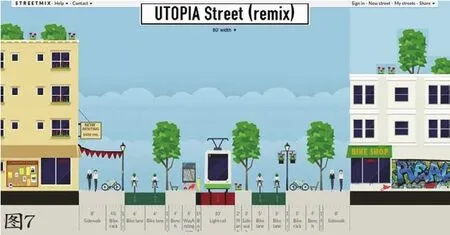

■图7 StreetMix公众参与式街道设计

■图8 2017深圳设计周“停车位”微公园

2.4 景观与消费文化的空间支配

启蒙运动开启了社会领域的商业资本主义发展模式,而之后的工业革命则进一步推动了工业资本主义时期的到来。在这个时期,人们沉迷于技术进步带来的社会发展速度,崇尚科技所带来的精确性、合理化以及可量化、可预测的社会生活,并执着于资本的积累与增殖。这种生活方式背后所蕴含的意识形态被格奥尔格g卢卡奇(Georg Lukács)解释为资产阶级的物化与合理化思想方式,它造成了“社会生活的物化结构与产生基础之间的分离”[12],影响与改造了大众的日常意识。在二战之后,社会生产与消费水平进一步提升,商品大量堆积,呈现出“丰裕社会”的特征。消费与商品意识成为主体日常生活当中经验、感知与观察世界的新方式,人们不满足于对实物的消费,转而开始关注对文化、符号以及景观的消费。在这种认识下,空间也成为意识形态的社会过程产物,具有工具化特征的“空间规划”将资产阶级意识形态固化于社会空间之上。“空间作为一个整体,已经全面地被纳入到现代资本主义的生产模式中,被用以生产剩余价值。在这个过程中,不仅都市中的流通与交换的多重网络成为了生产工具中的一部分,而且城市及其各种基础设施(如港口、火车站等)也都成为了资本的一部分,甚至,原先被视为纯粹‘自然元素’的土地、地底、空中乃至光线都被纳入到资本生产的体系之中,作为产物和生产的要素而存在。”[13](图5)

在消费文化影响下,街道空间不仅成为生产资料(商品生产资料的运输以及流通渠道),更是直接成为了商品,进入了资本增殖与循环的逻辑当中。首先,本应是为人所有的街道为了提高生产效率,成了为“机动车”所有的道路,各种高架、立交拔地而起,不断加速着社会生活与生产效率的同时,也成为资本炫耀力量的道具。然后,本应是承载城市公共生活与主体交往实践的街道空间被私有化,形成了各种式样的室内外商业街区,堆砌着过量的商品与货物,街道立面装饰的纷繁复杂并周期性的更换面孔,作为具有体验性的商品空间不断刺激着消费者蜂拥而来;其次,街道空间的“场所精神”转化为可被消费的文化资源,“景观”式的街道空间成为资本谋利的新手段,各种历史街区打着尊重地域文脉的旗号被布置成靓丽的商品舞台[14]。布景式的街道空间只凸显了对于符号的消费,却遮蔽了人的本真存在;最终,在上述多重作用之下,街道空间成为服务与宣扬资产阶级意识形态的工具,区隔了阶层,塑造了身份,刺激了“虚假”的消费欲求,彻底支配了人的生活方式(图6)。

3 基于文化权力空间化批判的街道空间设计伦理原则与实施策略

从上述分析可知,从早期的传统社会一直到高度发达的现代社会,文化权力对于街道的空间生产一直具有深刻的影响。无论在何种语境下,意识形态造成的同一性的空间文化抑制了民众参与空间生产的权利,使街道成为权力控制与资本增殖的工具,侵害了街道空间的公共性。因此基于文化权力空间化视角下的街道空间设计伦理内涵应当是尊重街道空间文化的多样性,赋予大众参与空间生产的权利。列斐伏尔指出城市是居民日常生活与工作行为所造就的一个“作品”而非是意识形态或统治权力以及资本权力控制下的“产品”,居民所享有的城市权利代表其有权拒绝一切外在力量(国家、资本以及代表国家统治阶级利益的文化意识形态)的单方面控制。因此,基于上述街道空间设计伦理原则下的实施策略应当包括以下两点:首先,在街道空间生产环节,应当注重公众参与,赋予民众参与街道规划的权力,从而塑造多元的空间文化以促进交往实践;其次,在街道空间使用环节,鼓励在一定的法律制度规范下,合理的运用“战术城市主义”策略对已有的空间文本进行解构与重构,丰富街道文化。

3.1 推进公众参与街道空间设计制度以实现街道的“共建”与“共享”

街道空间应当被看做是实现居民生活愿望以及表达其价值观念、审美水平的空间载体,是人们精神与物质文化的一个重要依托。因而街道空间建构的目的之一就是在充分理解客户群体的需求与愿望情况下,保证对街道空间多元化需求的满足以及文化认同感,以对抗生硬冰冷的文化意识形态主宰。公众参与是民众掌握空间生产权利的一个有效手段,它能够调和主流意识形态与个性化之间的矛盾。[15]比如从规划层面来讲,公众查询或规划申诉以及公众会议等都不失为一种提高民众参与度的方法,在社区营造方面,也有着多种公众参与的形式,比如社区设计实践、社区自建以及社区的自我管理。克里夫g芒福汀(Cliff Moughtin)在其著作《街道与广场》中就提到了包括谢里g阿恩斯坦(Sherry Arnstein)总结的公众参与类型在内的规划制定中的公众参与级别,规划最高层级所期待的参与技术一般为政治宣言、公众会议、公众查询、规划申诉、规划展览及媒体会议,阿恩斯坦将这种参与定义为由一些民主结构形成的,实际意义上为象征主义的公众参与形式,而在街道空间以及社区规划中能够实施的就是社区管理、社区自建以及社区规划与设计。比如2012年在美国旧金山市一个社区改造会议上,规划师开启了一项关于旧金山第二大道设计的新尝试——将街道构成要素分解为可以拼合与匹配的纸片,教给社区民众,让其自由组合成为满足自身审美需求、社交需要的街道空间形态。之后又将这种规划方法制作成了一个可供大众全面参与街道设计的网站——StreetMix。此举打破了知识精英与技术官僚主导的街道空间规划,一定程度上削弱了同一性空间文化对于民众的潜在支配,将街道空间生产的权利交还给了民众(图7)。

3.2 在法律制度的规范下鼓励基于“战术城市主义”的街道空间实践

米歇尔g德g塞托(Michel de Certeau)基于日常生活革命视角创造了“战略”与“战术”两个概念。[16]“战略”是一种自上而下的宰制力量与意识形态,是文化霸权的发动者,是象征暴力的实施者,它界定了政治、经济与科学领域的合理性。而“战术”则是一种自下而上的,富有艺术性的实践方式。“战术”的空间是弱者自发的空间实践。弱者并不能够如统治阶级一般占有专属的空间,控制空间生产的话语,但弱者可以通过“时间换取空间”的策略,伺机而动,借由对异质元素的结合,迂回渗透入权力控制的场所,对统治阶级意识形态下的空间文本进行不同的阐释,以此来实现城市权利[17]。

街道不同的功能分区被权力阶层赋予了特定的空间语义,效率与规范成为阐释这种分类的唯一标准。而个人在法律制度的规范下,以艺术化的手段,通过短时间对街道部分空间功能的置换,则成为了一种个体的空间陈述,抵制了空间文本背后所隐藏的意识形态逻辑。这即是所谓的“战术城市主义”(Tactical urbanism)——通过临时性低成本的改造手段提升公共空间质量,使人重新宣告对街道空间的使用权[18-19]。这种策略的表现形式有多种,比如暂时性的拓宽人行道,“快闪”一类的城市事件,以及通过摆放城市家具来改变空间原有的功能,“占领停车位”也是对于街道空间权利宣示的一种方式。2017年的深圳设计周上的一个关于街道人性化改造案例就是利用占领“停车位”的手段创造了一个城市的微公园。项目团队选择了深圳蛇口海上世界附近的四个停车位,因为其靠近购物中心与地铁站,是人们日常生活必经之处,同时这里平时混乱停车的现象造成了公共空间品质的下降[20]。设计者通过将深圳交委打算取消的几个停车位进行改造,转变成临时的“微公园”,促进行人之间的交流与日常行为的发生,以恢复街道的活力(图8)。

4 结语

文化权力空间化作用下的街道呈现空间意识形态化的特征,从而使权力阶层通过同一性的空间文化内涵以及空间符号体系的生产,隐性支配了民众的空间认知,进而完成权力关系的社会化再生产。无论历史还是当下,街道空间应当是促进公众交流,构建多元文化聚合的公共空间,不应是权力关系物化以及资本增殖的工具,因此推进街道空间设计的公众参与理念,鼓励民众合法合规的进行艺术化的空间实践是将城市权利归还人民,建构人民“共建”“共享”的街道空间的必要手段,也是街道空间设计最根本的伦理价值目标。