伊古姆诺夫钢琴学派的演奏与教学原则(下)

2022-04-19孟令帅

文/ 孟令帅

三、伊古姆诺夫学派的演奏原则在其教学生涯中的体现

伊古姆诺夫学派教学法中的一个重要特点是教会学生独立思考。通过对伊古姆诺夫教学原则和方法的观察不难发现,他与学生的互动过程本身并不具备系统化,也很少用教学术语来进行定义,但却对于塑造学生的个性具有重要意义,他对将艺术学习的过程变为机械式的工厂生产持否定态度,不愿将学生和老师变为“产品和包装者的关系”。他曾用特有的方式比喻说:“这太糟糕了,学生把我看成是一个仓库、一个百货公司,如果需要,他们可以在那里得到他们想要的一切。我不想成为百货公司,让他们自己寻找吧……我的工作是帮助他们,而不是出租我的感情,我没有一把万能的钥匙。”

图2 20世纪30年代莫斯科音乐学院伊古姆诺夫教研室

伊古姆诺夫在教学中尊重乐谱并忠于作者,始终保持自由诠释与谨慎处理的高度结合,他在自己的论文当中曾经写道:“作者和演奏者对于表演艺术同样重要,作者的文本是一张建筑图纸,它的解决方案和实施要由演奏者承担。发挥创造力是所有作者的基本指示。”这句话表达了演奏者与作曲家关系的辩证关系:乐谱是不可动摇的基础,而演奏范畴内的其他一切内容,演奏者必须根据乐谱和自己的个性重新思考。伊古姆诺夫要求他所有的学生在面对乐谱时必须非常诚实地理解作曲家的艺术构思和客观本质,不允许肆意的主观偏差和歪曲。因此有学者甚至认为:伊古姆诺夫学派在教育学生的过程中,道德水平也同样重要,演奏者对作者文本尊重的态度不仅是一种审美现象,也是一种道德现象。许多偏差、扭曲、随意添加的原因是由于演奏者对于音乐作品的处理没有更有价值的手段,又或者是过度自恋和对“瞬间提升自我”的渴望。对作者和乐谱真正的尊重是一种教育态度,不仅可以培养演奏者的职业道德,还可以培养他们做人的谦虚美德。

音乐内容优先于其实施的技术手段——是伊古姆诺夫学派中的另一个重点。这一原则通过对作品的全面分析和高度专业的工作来发展技术和特殊的声音,以传达音乐的真实意义,拒绝了表面的、纯粹的艺术表演。伊古姆诺夫极其排斥教条主义和权威主义,对他来说,一堂课最重要的是一个创造性的过程,他始终在和学生一起探索更好的诠释、更正确的触键和声音,但这一切从来没有“模板”。伊古姆诺夫曾经这样说:“我的教学法与我的演奏密切相关,这决定了我的教学态度缺乏稳定性。”而唯一能把他的学生团结起来的,就是对钢琴声音的追求和对音乐的虔诚。

弗利埃尔对伊古姆诺夫教学态度是这样描述的:“我从我的老师那里继承了迷人的声音之美,在课堂上他一直在教授音乐。伊古姆诺夫总是着迷于再现音乐的内容,可以说每首作品、每一次都能在现实生活当中得到重生,伊古姆诺夫可以原谅学生弹错音,但他不会原谅,也无法忍受虚假的情感。”

奥博林对伊古姆诺夫是这样评价的:“在很小的时候我就跨进了伊古姆诺夫班的门槛。从那天起,我的生活就与莫斯科音乐学院联系在了一起。作为一名教师,伊古姆诺夫是冷静、智慧的榜样,他在课堂和舞台上都要求学生做到这一点,对学生的评价总是公平且严格。他通常的赞许也只是‘可以’和‘没什么’,但他的很多优点给学生留下了许多启示,他实现自己意图的各种技术、毅力和‘顽固性’都令他的同事和学生感到惊讶。”

关于钢琴音色和歌唱性触键的独到见解,无疑是伊古姆诺夫学派演奏和教学的重要原则。他曾说:“‘心灵’是个很好的字眼儿,尤其对于钢琴演奏的触键来说,‘心灵’和琴键的接触不可能是冰冷的、敲击的,不用‘心’的触键会令声音变得生硬,在强力弹奏的时候,甚至会让人感觉你只是在一块很大的木头上敲打。”

钢琴的声音,某种程度上像钟声或铃铛声的物理效果。可以说它是由两个部分组成:最初瞬间发生的固定音高,和接下来延续并逐渐消失的声音。与管弦乐器相比,钢琴音色不可逆转的特殊性在于按下琴键后,声音会逐渐衰减。这也是钢琴演奏中最困难的问题之一,是影响听众的重要因素。由于钢琴天然的衰减属性,使得钢琴家被迫接受演奏固定音高的现实,这与管弦乐器或歌唱不同,后者在一定范围内偏离音高有时是可以被接受的。而钢琴家在很多时候必须“隐藏”旋律的点状形态,在听觉上创造一条连续的线状错觉。

伊古姆诺夫说过:“歌唱是音乐表演的主要手法,是音乐的生命线……在弹奏歌唱性的连奏乐句、和弦或长音(尤其是p到pp)时,一定要能够感觉到琴键‘到底’,就像走路时我们能够清楚地感觉到脚下的鞋底接触地面一样(但不是把鞋底踩入地面)。从琴键向身体方向‘抹’的弹奏方式不被认为是基本的触键方法,只是在特定的情况下,根据音色的需要而使用……现下,耳朵变得很粗糙。钢琴家已经不再尊重钢琴上悠扬的声音,而是更喜欢敲击它……”可以看出,伊古姆诺夫经常在“抚摸”和“敲击”这两个“术语”之间做出鲜明的区分并非偶然。

声音的听觉控制有助于双手形成更自然的形态,与演奏者的技术及运动能力直接相关。“听声音直到结束!”“把声音听完全!”是伊古姆诺夫学派教学中很常见的字眼。如果耳朵不能把声音听完全,手指就会因为过早放松而变得被动,那么旋律中接下来的音就不会从前一个“生长”出来,而是像被新的手指动作“重新启动”一样,导致乐句被撕裂,演奏趋于静态化。如果是与断奏相关的乐句,我们则应该倾听音和音之间的空隙,如不能充分倾听,会导致断奏不平均、无故粘连。培养歌唱性钢琴演奏技巧,重点不仅在于体会如歌的感觉,还在于如何将声音的动态与肌肉的运动感知“匹配”起来。有必要让学生的注意力集中在手指独立运行上,用手指感受声音的能量。如想获得温暖、如歌的声音,手指需要贴近琴键来弹奏,而要获得明亮、华丽的声音,则需要释放手指的“能量”。不仅要在发声时听到声音,还要能够听到声音的延续和过渡到下一个音的过程。在较宽的音程中要感受到声音过渡的空间,感觉像“伸手指去够”,尽量避免让学生对琴键施加超出身体能力范围的压力或是“敲击”。

伊古姆诺夫还建议学生尽量不要用除了掌关节以外的手指任何部位做动作。触键时指腹应有肉感,而不是僵硬感。“将手指与琴键自然融合在一起,柔软、不受约束地沉浸其中(“像揉面团”“像挤黄油”),不要故意给予压力。”因此,在如歌地弹奏中,声音绝不是用松散的或没有放松的手指弹奏发出的。触键后,手瞬间放松,惯性下落,仿佛“挂”在指尖上,轻柔、有弹性地搁在琴键上。这种指尖“悬垂”和“弹性”的支撑技术意义非凡,音色在很大程度上都取决于此。

在大多数情况下,表现歌唱性的主要问题与听不完全声音和对旋律的现场运动感觉不足有关。音乐和听觉表征是形成运动技巧和技能的基础。音乐的发展往往伴随着演奏者对音乐情绪的注意力、敏感度、想象力、创造力等心理特性,而识别、比较、分析的综合能力则会随着心智、能力的发展逐渐形成,几乎是无法想象学生在缺少这些品质的情况下可以独立工作。

手掌在歌唱性作品弹奏中的作用经常不被人们所了解。一般情况下手掌应该是柔软、灵活的,其位置根据声音的要求而改变。要获得更饱满、更丰富的声音,需要将手掌放低;要获得更轻、透明的声音,则将其提高。此外,实现歌唱性弹奏需要手掌特殊的运动状态,演奏者可以说是在寻找这样的动作和手掌的位置,从而“适应”正在演奏的情景,这种“适应”有助于获取特定要求下的声音色彩。

在两个声部归于一只手的情况下,手指需感觉到彼此依存的两个个体的任务计划。有经验的钢琴家对于最具表现力的主要声部(通常是歌唱性的)能够用任意手指传达,同时用其他手指完成次要声部。此时手好像分成两部分,在执行两种不同的任务。旋律的歌唱性表现力不是通过手指的“强力敲击”来实现的,而是通过重量向旋律声部方向倾斜,手仿佛“躺”在旋律声部上,而次要声部要通过其他手指轻松触摸来实现,这些手指几乎不接触琴键,但可以通过不同奏法准确、清晰地抓住它们。因此,主旋律走向决定了手臂倾斜移动的方向。如果一只手需要同时引导多条旋律,则应先分清主次,然后赋予每条旋律特有的声音个性。一方面将所有的声部融合为一个整体,另一方面沿着自己的轨迹独立流动。伊古姆诺夫认为:“对于声音力度的工作几乎是没有终结的,这种工作,体现在音乐中不同声部的各种力度层次变化。不能将所有的声部都弹得一样突出,弹成一样的‘表情’。音乐和美术一样,有着自己‘远景’和‘近景’的表现手法。”

除了正确的触键方法和良好的声音概念,伊古姆诺夫学派还十分注重培养学生在旋律中的音乐语调概念。格林卡说过:“和声、对位和配器只是为了‘补充’和‘完成’旋律的思想”。拉赫玛尼诺夫也曾说过:“旋律就是音乐,是一切音乐的主要基础。”

表现旋律的首要工作是要理解旋律中的音乐语调,其次要对旋律的规模、结构进行划分,寻找发展规律。语调一词来自拉丁语intonare——意为大声发音,指的是语言中的语音语调,作用于语句中,是表达句子含义和感情色彩的手段。语音语调由语言的声调、音色、节奏、力度、语速、重音等要素所构成。音乐的语调与演奏者、乐器和听众的关系某种程度上直接决定了音乐的形象、意义、性格、情绪及表现力。而在音乐中,最能够直观体现语调意义的形式是“歌唱”,歌唱是器乐音乐语调的原型。伊古姆诺夫不止一次地强调“歌唱是音乐表现的主要手法,是音乐的生命线”。器乐作品中的音乐语调思维发源自16世纪,历经管风琴、大键琴、古钢琴,最终影响到现代钢琴音乐。

伊古姆诺夫学派密切关注音乐语调并不偶然,自19世纪俄罗斯钢琴演奏学派兴起以来,许多教师在钢琴教学中就已将音乐语调和语音语调的概念联系在一起。虽然西方也有反对观点:意大利钢琴家布佐尼(Ferruccio Busoni)就不允许将人声与纯乐器领域混合,他建议在演奏乐器时忘记唱歌,因为乐器(尤其是钢琴)有其严格限制的特性,完全不同于人声的特性和能力。然而,随着时间的推移,钢琴演奏理论成为音乐艺术的一个独立分支,这种观点的缺陷逐渐变得明显,钢琴家们开始更加关注钢琴音乐的音乐语调。钢琴音乐语调文化早在浪漫主义作曲家(舒伯特、门德尔松、舒曼、肖邦、李斯特)的作品中以一种特殊的方式存在着,到了19世纪下半叶,又在俄罗斯被柴科夫斯基和拉赫玛尼诺夫等作曲家继承并发扬,令其成为俄罗斯钢琴音乐创作和表演中的重要表现手段。西方音乐基于音乐语调所构建体系远比我们想象的庞大,涉及不同时代和地域的多种不同文化,笔者无法在本文详细赘述。

伊古姆诺夫学派中,对于音乐语调的理解是从最初学习演奏和掌握乐谱开始的。因为音乐语调与艺术形象和音乐本身直接相关,所以在学习任何作品时,应该尽可能地使第一次“接触”具有表现力,即演奏的特征与既定旋律的特征相对应。理解音乐语调的概念,还必须要了解声音的限度,每个个体人声都有音高和力度的极限范围,钢琴演奏依然如此。超出本身条件范围的声音即为不自然的声音。演奏者需要根据自身条件体会到最强和最弱的声音,而音乐的表现则需要在此范围内寻求合理的“比例”。也就是说,计算声音的强度而不是以相同的强度发出所有音,是表现音乐语调的基本原则。

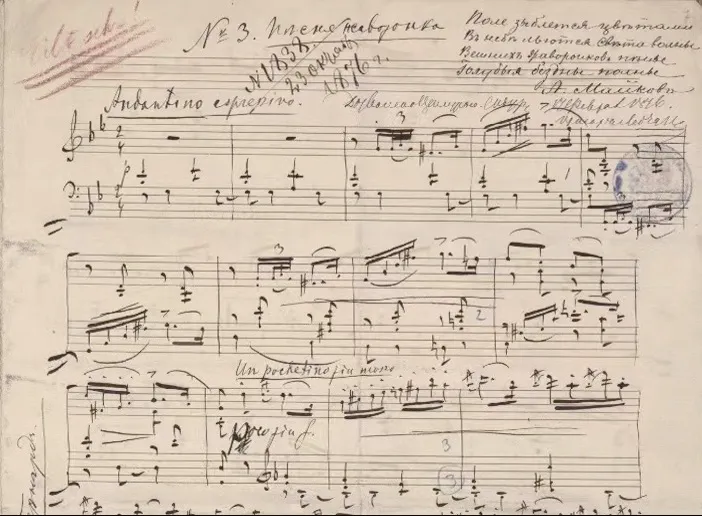

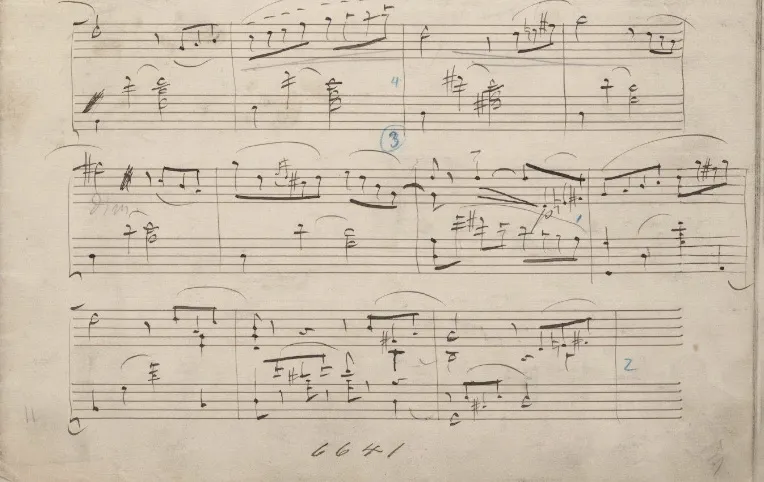

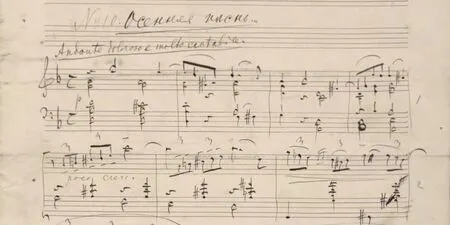

此外,伊古姆诺夫还提出在单个乐句中找到中心点,即“音乐语调点”。“音乐语调点”可以说是吸引旋律的引力点,是构建一切的中心节点,有时与和声功能密切相关。他曾说:“对我来说,在一个句子中或乐段内,总有一个中心,一个一切都被吸引和趋向的点。这使音乐更具凝聚力,将前后联系起来。”关于“音乐语调点”的概念并非伊古姆诺夫个人所提出,著名音乐学家阿萨菲耶夫的著作《音调论》对音乐语调也有着详尽的论述,甚至一些作曲家早在创作之初就已经对音乐语调点有所标记,如柴科夫斯基的《四季》钢琴套曲,笔者经过研究发现,作曲家手稿中旋律上所标记的重音记号似乎已经指出了音乐语调点所处的位置和奏法。在图3和图5中,重音记号都出现了不止一次,我们尚且可以认为其作用倾向于重音弹奏;而图4中我们能够看到乐曲从开始到中段一共31小节中,只在第22小节中出现一个重音记号,恰好是接近黄金分割点的位置,如果单纯从加大这个音的弹奏力度来理解就不太合乎逻辑了。

图3 柴科夫斯基手稿《三月 云雀》

图4 柴科夫斯基手稿《六月 船歌》

图5 柴科夫斯基手稿《十月 秋之歌》

伊古姆诺夫认为:有时揭示旋律中的“语调点”,与其说是借助重音,不如说是借助某种特殊的延迟或者说增加声音的持续时间。在他看来,重音是以发出声音的突然性为先决条件。而在歌唱性旋律中突出语调点,则是以较长的持续时间为先决条件。演奏者应稍微“加以曝光”并强调语调点上重要的音符,但不能干扰旋律的流畅运行,以此赋予当前旋律独特的语音特征。某些情况下,伊古姆诺夫还建议借助突然的“减弱”来突出旋律中具有重要音乐语调意义的音符。图4中唯一一个重音标记,通过录音资料我们不难分辨,伊古姆诺夫本人及他的学生奥博林、弗利埃尔、施塔克曼,甚至是再传弟子阿什肯纳齐、普雷特涅夫,都无一例外地对这个重音记号做出了相反的处理,从而显示了音乐语调点的重要意义。客观上我们有理由相信,几代钢琴大师必然不会遗漏了乐谱上的重音记号,而柴科夫斯基本人在手稿中的标记更加不会出于偶然。由于学生经常难以判断当前乐句所倾向的“顶点”(有时不一定是最高音),导致他们很多时候在表演中经常无所适从,“他们的做法像是在标记时间”,或者“在个别声音上徘徊”,又或者“将乐句撕碎”。

教师应该和学生一起认真理解旋律运动的逻辑,寻找旋律中的语调点,确保每个乐句都是有机的整体,而不是一系列不同的音。这项工作重大困难之一是将长音与后续短音按照一定的逻辑结合起来。由于每一个长音都来得及进行明显的物理衰减,而短音仅仅是略微衰减,因此演奏时必须调节个体声音的力度,使长音不会给人“空泛”的印象,短音不会被过分挤压。伊古姆诺夫学派教学法则在旋律运动逻辑和音乐语调点表现上经常会为学生总结一些规律:

1. 在长音较多的旋律或动机中包含的短音,且不是富有表现力的重音载体,则必须小心地倾听其充分衰减,以保证语调点的突出及旋律线条的整体均匀和连贯。

2. 缓慢的旋律中一组小音符的连续进行,应该比周围较长的旋律音更弱,以避免不必要的重音破坏旋律的平稳,因为较短的音来不及衰减。这条规则适用于许多古典奏鸣曲的慢板乐章和大多数浪漫主义音乐中所要求的优雅演奏。

3. 同音连续弹奏(均等时值和不等时值)中很难实现连奏。通常在这些情况下,旋律线条容易中断、“颠簸”,学生有必要在每个特定情况下分析、感受旋律发展上升或下降的动态走向,据此判断同音连续弹奏中的力度变化。

4. 小连线的存在需要引起重视,决不能以一种公式化的方式理解小连线,随着连线的结束而强制撤手。在歌唱性的旋律中,小连线应被理解为“弦乐中的换弓”。在小连线之间,有时不仅不应该停顿,相反,需要更有联系,将乐句的两个或多个部分结合起来,以此将旋律中的呼吸加以统一,将不同的动机和乐句连接成一个有机整体。

5. 乐句与呼吸的关系不容忽视。感受和传达乐句之间的呼吸非常必要,伊古姆诺夫学派同样认为:呼吸是音乐语言的主要基础,“没有呼吸的语言是痛苦的”。在演奏一个乐句时,“永远不要忘记在它之前和之后通常有其他乐句”,并且必须与之保持逻辑上的一致。如果该乐句过于独立与其相邻乐句对应不当,那么将不可避免地导致旋律运行中的虚假和错误,破坏音乐语言的逻辑。因此,乐句上的连线不应该破坏呼吸,有时演奏一个连线下的最后一个音符,如非作者指示并不是必须把手移开,而最好是通过有意识减弱力度来完成。

只有通过对旋律不断地重复吟唱和弹奏并深刻的了解真实的音乐内容才能使旋律中的“音乐语调点”“乐句”“连线”“呼吸”等概念变得清晰,演奏者的处理应该像人类呼吸一样自然、轻松和流畅。

除了旋律的独特处理,著名的“弹性节奏”也是伊古姆诺夫学派的主要表现手段之一,正确的“弹性节奏”有助于实现生动的艺术形象,提升演奏的感染力。但同时,也需要提醒学生注意浮夸的“弹性节奏”的危险,它很容易让演奏者所有努力付诸东流,把作曲家的意图变成一幅漫画。“弹性节奏”只有在非人为的、不发生突然变化的时候才是自然的,可以将其理解为人类语言的自然加速和减速。通常“弹性节奏”受到某种补偿法则的约束——“借多少,还多少”,即某个乐句在一系列乐句内的小加速通常会导致后面的等效减速,反之亦然。这意味着节奏和速度的自由不应该是外在的,而是内在的,仿佛是由演奏者的情绪波动所产生。演奏者必须感受到这种特有的“秩序”,感知节拍器(机械节奏和速度)以外音符之间的间隔,根据个人的思想、感觉、品位,从内心构建一个有生命的节奏和速度机制。虽然作曲家创作旋律永远都有既定节奏,但旋律所固有的特征却赋予了演奏者找到真正“自由”节奏的权利。

音乐除了是时间的艺术以外也是声音的艺术,它没有可见的图像,没有具体的文字,只用声音说话,语言清晰易懂。伊古姆诺夫说过“音乐是一种语言!一种非常难学的特殊语言。诗歌、故事都是用这种语言写成的。演奏者的任务是用声音连贯、有逻辑地为听众讲述,将所有环节生动地组合成一个整体”。音乐作品只有通过表演才能栩栩如生,没有在艺术和技术上下过真正的功夫就不可能将音乐带入生活。

伊古姆诺夫是一个具有罕见魅力和高贵品格的人,一位真正追求艺术真谛的音乐家,再多的荣誉都无法撼动他内心深处的谦虚。能够像他一样对虚荣产生“阴影”的艺术家无论在当时还是现在都不多见。他终生全身心地投身艺术事业,为世界音乐舞台造就了一大批优秀钢琴家,他的继承者使得浪漫主义钢琴表演艺术传统在年轻一代中得以延续。即使在今天,伊古姆诺夫钢琴学派的演奏和教学原则对于俄罗斯乃至世界钢琴艺术也并未失去他的意义。(全文完)