乡村集体记忆及其重构

2022-04-19黄爱教

摘 要:乡村集体记忆是农民将“过去”与“现代”链接起来,使自身意识、文化、身份等在乡村社会获得建构的群体性记忆。在城镇化过程中,乡村社会受时空断裂、身份焦虑及文化解构的影响而导致了乡村集体失忆,进而导致了乡村意识、记忆、身份以及环境正常功能被破坏,农民日常生活遭受困扰,陷入身份认同、文化认同及环境危机当中,严重影响了乡村振兴的实现。因此,为重拾乡村集体记忆,助力乡村振兴,促进乡村社会的可持续发展,应当着力推进乡村集体记忆主体建构、集体记忆空间的保护以及乡村传统文化和非遗文化的传承保护。

关键词:集体记忆;乡村振兴;社会断裂

中图分类号:G249.27;F323 文献标识码:A 文章编号:1009 - 5381(2022)02 - 0121 - 08

2003年,国家启动历史文化名镇、名村遴选,以此推进传统村落保护,此举正向結果为:不少传统村落知名度大增,慕名而来的游客增多,促进了当地经济发展方式转变,为乡村经济发展注入了生机与活力。但是,随着历史文化名镇、名村及传统村落资源的开发利用,也逐渐地呈现出一些问题。如名村名镇“客栈化”趋势,其导致了原住民的生活空间受到挤压,逐渐改变了村寨社会格局和文化习俗,使其成了“文化空壳村”,引发了乡村社会的集体失忆。乡村社会的集体失忆是因乡村空间变迁而导致乡村传统文化的式微及乡村社会精神建构能力的丧失问题,属于乡村深层社会文化问题,且在城镇化进程中日趋明显,将会严重影响乡村社会的可持续发展,并成为乡村振兴战略实现的重大阻碍。为此,重拾乡村记忆——集体记忆重构,有助于提升乡村文化生产能力及乡村社会精神建构能力,促进乡村振兴,使乡村真正能够“留得住青山绿水,记得住乡愁”。

一、乡村集体记忆

乡村集体记忆是社会建构的概念,它促进了农民的自我意识、身份认同及文化认同建构,对乡村振兴具有非常重要的意义。

(一)集体记忆及其社会建构

“记忆”一词最早被运用于医学与心理学领域,意为人脑对经验过的事物的识记、保持、再现或再认。记忆研究的核心内容为“谁在记忆”“记忆什么”以及“如何记忆”或者“记忆如何可能”,它的意义指向“我之为我”以及“我之有别于他人的独特性与差异性”。“从某种程度上说,记忆不仅决定了人类自我的本质,也塑造了人类知识及历史的源头。”[1]由“记忆”概念创造性地形成“集体记忆”概念,它是生理学、心理学研究转向社会学、人类学研究的结果。在此过程中,法国著名社会学家哈布瓦赫对其作出了重大贡献。他认为,“集体记忆不是一个既定的概念,而是一个社会建构的概念。”也就是说,“人们通常正是在社会之中才获得了他们的记忆的。也正是在社会中,他们才能进行回忆、识别和对记忆加以定位。”[2]68-69同时,他也指出,“尽管集体记忆是在一个由人们构成的聚合体中存续着,并且从其基础中汲取力量,但也只是作为群体成员的个体才进行记忆。”由此推知:“在一个社会中有多少群体和机构,就有多少集体记忆。”[2]40为此,得出的结论为:社会阶级、家庭、协会、公司、军队及工会都拥有各自的记忆,这些不同的记忆通常由他们的成员经过很长的时间建构起来。而乡村集体记忆归结为农民在乡村社会中长时间生活而获得的记忆。

集体记忆是如何形成的呢?作为社会学概念,集体记忆涉及两个基本概念:社会框架和社会建构。第一,社会框架是集体记忆赖以发生的社会因素。哈布瓦赫认为,人们在记忆过程中“存在着一个所谓的集体记忆和记忆的社会框架;从而,我们的个体思想将自身置于这些框架内,并汇入到能够进行回忆的记忆中去”[2]69。这个社会框架主要包括语言、风俗、群体、宗教、阶级及传统等因素,它决定着群体“记忆什么”“如何记忆”等问题。换句话说,社会框架决定特定的记忆(个体记忆)能否被回忆起和以什么方式被回忆起、被讲述出来。例如,乡村集体记忆很大程度上是与土地和家庭联系在一起的。哈布瓦赫认为,“农民的生活是禁锢在土地之中的,所以,一块有限的土地和村庄的形象,连同村庄的所有特别之处、地界、房子的相对位置以及阡陌纵横的各块土地,很早都铭刻在村庄成员的头脑里了。”[2]114第二,社会建构是集体记忆赖以形成的动态过程,呈现为时序性、连续性。集体记忆将“现代”与“过去”联系起来,即“记忆的反复重现建立了一种连续性关系,并建构了我们具有连续性的身份”[3]。这种连续性的身份,构成个人自我的印象,也构成个体在集体中的身份认同。很多社会学家认为集体记忆的本质是立足现在而对过去的重构,它既可以看作是对过去的一种累积性的建构,也可以看作是对过去的穿插式的建构。集体记忆的社会建构,使集体记忆的社会意义获得彰显,表现为主体对自身的认同、社会的认同及文化的认同。

(二)乡村集体记忆及其构成要素

基于哈布瓦赫的集体记忆理论以及前文分析,可将乡村集体记忆概念界定为:农民将“过去”与“现代”链接起来,使自身意识、文化、身份等在乡村社会获得建构的群体性记忆。乡村集体记忆的主要构成要素为:第一,时空要素。这是记忆发生的核心要素。乡村集体记忆依赖于社会生活空间与文化空间,如乡、镇、村及寨等,还包括在这些地方当中的庙宇、戏台、楼宇亭榭等。在这些地方,乡村社会成员之间产生交往,形成互动,共享并链接记忆。另外,乡村公共生活还“提供了通向它们的传统、传说和谚语这个宝藏的途径,并且要求它们按照历法、节日习惯性的时间划分来规范它们的生活”[2]116。乡村社会通过节日,将“过去”与“现在”链接,由此形成身份认同、社会认同等。第二,方言与习俗。方言与习俗是文化的形式之一,它们记忆、传承、保存和延续着特定地域的人们的社会文化生活,维系着他们的共同价值。学者依据社会实践将集体记忆分为两类:体化实践和刻写实践。[4]在这两种分类中,体化实践强调群众的参与性,社会成员通过集体的在场体验和参与,使社会成员与过去保持连续性,强化社会群体的集体记忆和血缘、地域认同感。如现代城市社会的“浙江村”“四川村”“河南村”等,都是以方言为链接纽带而团结起来的群体,这是体化实践的表现。第三,文化身份。文化身份关系群体认同,而群体认同的实质在于对精神家园的皈依。“我通过我从何处说话,根据家谱、社会空间、社会地位和功能的地势、我所爱的与我关系密切的人,关键地还有在其中我最重要的规定关系得以出现的道德和精神方向感,来定义我是谁。”[5]49而农民“借助集体记忆,借助共享的传统,借助对共同历史和遗产的认识,才能保持集体认同的凝聚性”[6]。因此,文化身份指向的终极意义在于使农民知晓“我之所为我”的问题。第四,生活交往。乡村集体记忆是在乡村社会的农民生活交往中不断获得建构的,农民通过各种节庆、仪式的体验将自己与其他成员联系起来,建构起了自身意识、社会认同、身份认同及文化认同。

二、集体记忆对乡村振兴的价值

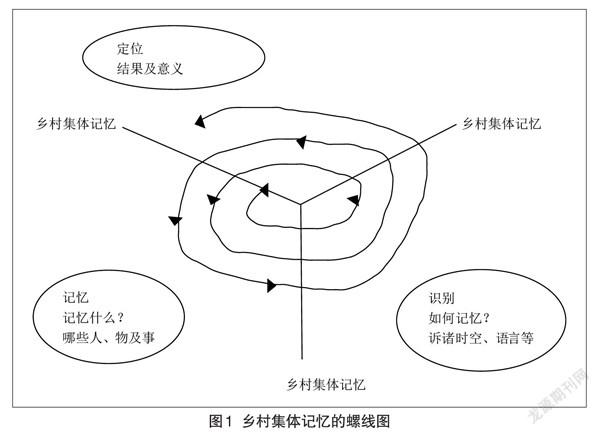

乡村集体记忆对乡村振兴的价值是乡村集体记忆社会建构的结果,是基于乡村集体记忆的“记忆—识别—定位”螺线进展所呈现的意义(如图1)。(1)“记忆什么”是乡村集体记忆的逻辑起点,表现为哪些人、物及事在乡村社会成员(农民)的记忆中存储。(2)“如何记忆”是乡村集体记忆的社会建构,主要方式为通过社会中的诸多因素在乡村社会成员(农民)中进行识别,如生活交往、语言、习俗等。(3)乡村集体记忆的定位表示集体记忆社会建构的结果及意义。乡村集体记忆对乡村振兴的价值在螺线进展中呈现为当下乡村的社会建构。主要有以下几个方面:

图1 乡村集体记忆的螺线图

(一)助力乡村振兴战略实施

集体记忆不僅关系群体与社会如何建构与传承自身的历史与文化记忆,而且关系到整个社会的发展与更替。在实施乡村振兴战略中,建构乡村集体记忆有助于乡村振兴总要求的实现。如乡村振兴战略中的“治理有效”要求正确处理乡村社会群体之间的关系,而“社会在其所有重要的回忆中,不仅包含着它所经历的各个时期,而且包含着一种对其思想的反思。过去的事实可引以为鉴,已经作古的人也会具有激励或警示世人的作用,所以,我们所谓的记忆框架同时也是一个集观念和评判于一体的结合物”[2]293-294。乡村集体记忆功能在于为乡村群体关系及其问题的解决提供共享的观念、评判及方法,最终目的指向“治理有效”要求的实现。

(二)助力乡村文化认同建构

“认同”意为“认可,赞同”抑或“承认同一”。文化认同是社会成员对某种文化的认可、赞同,依靠历史记忆、集体经验、神话传说及文化符号等来实现。集体记忆是文化认同的核心。“对于集体文化认同来说,共享的记忆和共同的命运感一样,对其生存非常重要。”[7]对于乡村社会的农民来说,对乡村文化认同极为重要,它涉及在现代性中如何界定自我的问题,也关乎如何在异质文化中保持自我的问题。乡村集体记忆则有助于乡村文化认同的建构。农民通过“我从何处说话,根据家谱、社会空间、社会地位和功能的地势、我所爱的与我关系密切的人,关键地还有在其中我最重要的规定关系得以出现的道德和精神方向感,来定义我是谁”[5]49。由此,延伸出了乡村集体记忆的重要表征“身份固化或群体关系”,这一切则通过乡村社会成员肯定或者否定的意义上的认同得以界定。为此,乡村集体记忆在建构过程中,农民获得自身的整体性和独立性的意识,使自己的身份在乡村社会中得到固化,血缘、地缘等群体关系也获得维系。

(三)助力乡村文化传承发展

现代社会中,乡村社会成员(农民)只有借助乡村集体记忆、共享的传统,对其共同的历史和遗产感到自豪,保持集体认同的凝聚性,才能成为乡村社会的守望者和传承者,进而促进乡村文化传承发展。哈布瓦赫认为,“尽管我们确信自己的记忆是精确无误的,但社会却不时地要求人们不能只是在思想中再现他们生活中以前的事件,而且还要润饰它们,削减它们,或者完善它们,乃至我们赋予了它们一种现实都不曾拥有的魅力。”[2]91乡村集体记忆对乡村文化的贡献不仅在于传承,更在于发展,并实现在现实语境中对世界的解释。因为集体记忆使“过去”与“现在”链接,并保持连贯性,而“这种连贯性力图把过去的意义带入并保存在书写的文字和被刻画的图像中,激活并重组,将其并入现在的语义范式中”[8]。中央注重农村优秀传统文化的传承发展,重要目的之一是为乡村文化的优秀成果在集体记忆中获得激活并重组,为解决现实社会中的问题提供智慧与动力,也为现实社会提供强有力的解释。

三、乡村集体记忆面临的挑战及对乡村振兴的影响

在现代化、城镇化背景下,乡村空间不断受到挤压,乡村集体记忆也面临诸多挑战。

(一)时空断裂

乡村社会在社会转型过程中发生的时空断裂,使“记忆什么”成为难题。主要表现为两个方面:第一,乡村空间被挤压。(1)中国城镇化发展迅速、城镇化率增高。改革开放初期,我国城镇化率为17.9%,城镇常住人口为1.7亿,城市数量为193个,意味着中国绝大多数人口生活在乡村社会。而到了2017年,我国城镇化率为58.5%,城镇常住人口为8.1亿,城市数量为657个,意味着中国大多数人口生活在城镇当中。(2)传统村落数量锐减。中国传统村落文化研究中心2014年的调查数据显示,历经四年之后,2010年调研的1033个传统村落又消失了461个。[9]此外,除了传统村落锐减之外,自然村也在减少。第二,乡村时序断裂。当今社会,快捷、便利、瞬间体验和迅速过时,成为这个时代的文化症候。[10]费孝通先生曾说:“中国社会的基层是乡土性的,那是因为我考虑到从基层上曾长出一层比较上和乡土基层不完全相同的社会,而且在近百年来更在东西方接触边缘上发生了一种很特殊的社会。”[11]6费孝通先生界定的“乡土社会”及“熟人社会”实际蕴含着中国社会的变迁,即“农业文化和工业文化的替易”[11]341。近代以来,乡村文化已经在“替易”中呈现出时序的断裂。以现在的话语描述的话,即曾经“熟悉的社会”已经发生变化,变成了“半熟人社会”。[12]且“半熟人社会”在高速发展时代已经变得面目全非,也变得越来越不熟悉。

乡村社会的时空断裂给乡村社会群体“记忆”带来的难题为:乡村集体记忆丧失了赖以存在的空间,农民群体无法在日常生活空间中链接对过去的“记忆”,这也就无法将乡村社会的农民群体以共同的价值、情感凝聚起来。这种状况对乡村振兴的影响为:第一,难以留住乡村振兴依赖的主体。随着中国城镇化发展,基于“虹吸效应”,乡村社会“空心化”愈发严重。第二,乡村社会成为“遗忘者”和“被遗忘者”。乡村社会因空间挤压,逐渐被“忘却”;也因时序进展,逐步“被遗忘”。第三,影响乡村社会的“有效治理”。乡村变为“半熟人社会”甚至“陌生人社会”,乡村“共同体”解体,乡村治理成为难题。

(二)身份焦虑

乡村社会在社会断裂中,身份焦虑与不安在农民的意识中逐渐显现,使乡村集体记忆的“自我界定”“如何识别”成为难题。主要表现为:第一,“去农化”意识。在现代化及城镇化进程中,农民对自身的身份焦虑与不安集中体现为“去农化”意识,构成身份与意识的“背离危机”。一方面,农民在农村向城市单向流动中努力地挣扎着摆脱“乡土性”,试图摆脱“农民身份”带来的社会排斥、标签化及刻板印象等影响。另一方面,农民也因乡村社会物质的逐渐丰富感到了很多不安。例如,费孝通先生曾经认为在“丰裕经济”中“已有一部分人感觉到,科学发达得太快,技术进步得太快,人类已不知怎样去利用已有的科学和技术来得到和平的生活了”[11]348-349。第二,“逃离农村”行动。当前,“逃离农村”成为农民似乎唯一可以改变自身命运的选择。“空心村”似乎成为“逃离农村”最直接的例证,也是农民对身份焦虑作出的理性选择。第三,方言及习俗的失落。“去农化”最直接的结果是将“乡音”定义为“土”而被摒弃,很多作为乡村社会生活交往的载体——节庆也逐渐被抛弃。

乡村社会中的身份焦虑与不安,实质为农民的“身份认同危机”,这导致农民丢掉了自己的“记忆”,丢掉了家园的精神,使农民社会精神建构能力丧失。这种情况对于乡村振兴的影响主要体现为:第一,使农民参与乡村振兴的积极性受挫。乡村振兴战略目标在于“让农业成为有奔头的产业,让农民成为有吸引力的职业,让农村成为安居乐业的美丽家园”,但如今,“去农化”意识成为乡村振兴最严重的障碍,而这种意识在“逃离农村”的行为中不断强化,成为最糟糕的事情。第二,参与乡村振兴的主体减少。如果“逃离农村”的状况无法被有效阻止并有效改善,乡村人口过度流失,那么,乡村振兴也就无从谈起。第三,难以获得情感的归属。乡村集体记忆重要的功能在于唤起情感并增强自信,但乡村集体记忆时空断裂,使农民难以建构起“过去”与“现在”的连贯性,丧失社会精神建构能力,导致乡村发展资源难觅。

(三)文化解构

中国社会的高速发展使社会发生了断裂,并被分裂为乡村社会与城市社会。乡村与城市并不是两个毫无关系的概念,而是他们之间相互影响。城市对乡村的影响远远大于乡村对城市的影响,主要集中表现为城市文化逐渐侵蚀乡村文化,使乡村文化被解构,乡村社会的定位发生困难。表现为:第一,乡村社会及文化被理解为“贫困、落后及传统性”,城市社会被理解为“富裕、发达及现代性”。这种认识就是当今乡村社会与城市社会之间的概括,且更为严重的问题还在于这种观念有一系列的社会制度支持。如教育制度。现代教育注重“城市的现代化与发达”观念,并以获得在城市生存与发展的技能为目标,而提倡和重视乡村发展为目标的教育较少。第二,乡村文化的失忆。文化解构的最大危险是使乡村文化处于“失忆的边缘”,正如学者所言“我们已经身处集体失忆的边缘”[13]。如农村教育的城市化。当前中小学的教学内容几乎与乡村生活无关,主要以教育城市化的现代知识为主,曾经带给乡村以灵感、幸福与希望的乡村文化几乎处于消失状态。20世纪末的大规模撤点并校、农村寄宿制学校、父母在城里陪读等,割断了乡村文化的传承者与乡土的联系,使乡村文化处于失忆状态,即乡村文化传承者忘记了乡土的气息、遗忘了村落的记忆与历史等。

乡村文化的解构导致乡村集体失忆,给乡村振兴带来的后果为:第一,使乡村振兴缺乏精神支撑。乡村振兴的精神支撑应该基于乡村文化,以现代城市化为中心的教育无法为乡村振兴提供精神支撑。第二,不利于农村传统文化的传承发展。农村传统文化为“乡风文明”“治理有效”等提供了文化基础,而乡村集体失忆严重损害了农村传统文化的传承。第三,乡村社会精神家园的失落。乡村丧失传承者和乡村文化传承的机制,乡村集体失忆,无法为乡村振兴提供精神支撑。

四、重拾乡村集体记忆——以乡村集体记忆重构促进乡村振兴

乡村振兴战略从某种意义上来说是乡村社会农民重构乡村集体记忆、重新意识自身“我之所以是我”“我之有别于他人的独特性和差异性”的重要战略。在这一战略之下,促进乡村集体记忆建构,可使农民向心力重新凝聚起来,使乡村能够将过去、现在与将来连贯起来,使乡村社会成为具有灵感的向往之地,成为农民的精神家园。

(一)推进乡村集体记忆主体的重构

乡村振兴必须以乡村社会留得住农民为逻辑起点,因为农民是乡村集体记忆的主体。在乡村振兴战略实施中,必须使农民重拾乡村集体记忆,以获得身份认同、文化认同,为乡村振兴提供精神之源。第一,重塑农民的安全感。孙立平教授在21世纪初曾经指出,“我们在开始面对一个断裂的社会?”[14]。农村和农民显然无法与日益工业化和现代化的社会成为一体,导致留在农村的农民越来越少。出现这种情况的原因在于现代化进程中,农民在乡村中无法获得安全庇护,无法找到安身立命之地。因此,在乡村振兴过程中,应让农民在社会断裂、时空断裂中获得安全感,让农民感觉到与时代同步,不沦落为时代的“看客”或“局外人”。第二,提升农民的职业幸福感。2018年中央一号文件指出:“让农业成为有奔头的产业,让农民成为有吸引力的职业”,这需要实施诸多措施摒弃对“农民”的偏见,使更多的人投身于乡村振兴战略中。具体举措为:国家应建构农村教育体系,保障农民的土地空间权利,使乡村能够留得住更多的农民。第三,增强农民的获得感。古村落开发应当以农民利益为中心,切实保障农民的基本权利,尤其应为农民提供平等的就业机会。使农民在古村落保护开发中获得实实在在的利益,也使农民参与到古村落的开发利用当中。在发展乡村旅游产业过程中,不断增加农民就业机会,完善农村社会保障体系,增强农民获得感。因此,国家、政府和社会只有通过不断增强农民的安全感、幸福感及获得感,乡村才能留得住农民,乡村集体记忆、乡愁才能保存,并为乡村振兴源源不断地提供生力军。否則,离开农民的乡村振兴是不现实的乡村振兴,乡村振兴应当成为农民的奋斗目标。

(二)推进乡村集体记忆空间的保护

重构乡村集体记忆必须推进乡村集体记忆的空间保护,为“记忆什么”留下可能,也为乡村振兴留下可能。主要措施如下:第一,推进乡村集体记忆空间的法律保护。在全面依法治国背景下,为避免乡村社会因为空间变迁而导致集体失忆,在推进现代化及城镇化过程中,应当严格遵守国家对有关农村及历史文化名城名镇名村保护的法律法规。2008年,我国出台了《历史文化名城名镇名村保护条例》,为已经列为或将要列为历史文化名城名镇名村的保护提供了法律依据。乡村作为“以自然为基础的伦理的所在地”[15],是社会精神的策源地。当前,虽然部分名镇名村获得法律保护,但是很多乡村却面临消失的危险,也面临社会精神策源地枯竭的危险。为此,除了执行《历史文化名城名镇名村保护条例》之外,建议国家和政府制定相关法律法规,推进对具有精神价值的自然村落的保护。第二,以历史文化名镇、名村数据库建设推进乡村集体记忆空间的多样性保护。党和国家非常重视乡村集体记忆空间的保护。习近平曾强调:“要保护好前人留下的文化遗产,包括文物古迹,历史文化名城、名镇、名村,历史街区、历史建筑、工业遗产,以及非物质文化遗产,不能搞‘拆真古迹、建假古董那样的蠢事。”[16]这为乡村集体记忆空间的多样性保护提供了遵循。为此,政府应当推进历史文化名镇、名村的数据库建设,实现资源共享,在名镇、名村的开发利用过程中避免同质化,应当根据当地历史、文化、审美及社会因地制宜地开发利用,尤其注重保护村落的多样性。因为传统村落开发利用的同质化,不利于乡村集体记忆的建构。在某种程度上,传统村落同质化的开发利用将加速集体失忆。第三,适当扩大乡村集体记忆空间保护的范围。2003年,我国政府开始遴选历史文化名镇、名村,其对乡村集体记忆的空间保护具有示范效应。除此之外,政府还应当加强传统村落的抢救、修复工作,还要注重没有被列入名镇、名村保护名录的村落的保护,将乡村集体记忆空间的保护范围适当扩大。

(三)加强乡村传统文化及非遗文化的传承保护

美国芝加哥大学人类学家罗伯特·芮德菲尔德(Robert Redfield)在《农民社会与文化》一书中将来自于复杂文明中的文化传统划分为大传统(great tradition)与小传统(little tradition)。其中,大传统是指社会上层、精英或主流文化传统,是显性的;而小传统则主要指传统节日、民俗、民间手工艺等非物质性的文化形态,表现得比较隐性。小传统对农民的影响是非常深远的,小传统是乡村集体记忆非常重要的环节。加强乡村传统文化和非遗文化的传承发展,可为推进乡村振兴提供文化动能。主要措施如下:第一,推进乡村文化教育事业发展。乡村文化教育是乡村文化传承发展的重要方式。(1)在农村义务教育中加强乡村文化教育,加强农村青年对乡村文化的认识,增强农村青年对乡村文化的自豪感,增加农村青年对乡村空间的热爱,使乡村成为农村青年的心灵栖息地、幸福所在地。(2)重视农村青年的文化培训。县级文化局、乡镇文化站可利用节假日开展短期的文化培训班,开展农村文化培训。也可以因地制宜地开展民间手工艺辅导班,培养更多的文化传承者。第二,注重非物质文化遗产的保护。目前,经国务院批准分别于2006年、2008年、2011年与2014年命名了四批国家级非物质文化遗产名录:第一批为518项,第二批为510项,第三批为91项,第四批为153项。四批国家级非物质文化遗产共1272项,这个数量对于整个民间非物质文化遗产存量而言,还是比较少的。所以,除了国家层面对非遗保护之外,省、市、县及乡等也应当积极推进对非遗的保护,使非遗保护的名录范围更加广泛,使乡村集体记忆存在“记忆什么”的可能。第三,注重开展乡村节庆活动,促进农民的日常交往,以凝结农民的伦理情感、生命意识、审美情趣及家国情怀等。如在春节、端午、中秋等节日期间,政府或者乡村组织应当举办一些积极向上的节庆活动,如花灯展、赛龙舟及“抢花灯”等活动,以凝聚农民的向心力,增强农民的自身意识、身份认同与文化认同。

五、结语

在传统向现代的社会转型过程中,因乡村空间变迁、乡村文化的式微及乡村社会精神建构能力的丧失,乡村社会不可避免地面临集体失忆的危险,成为影响乡村社会可持续发展的深层社会文化问题。党和国家高度重视“三农问题”,敏锐地发现城镇化过程中出现的乡村集体失忆问题,注重历史文化名城、名镇及名村的保护。党的十九大提出“乡村振兴战略”,从某种意义上来说,它是乡村社会农民重构乡村集体记忆、重新意识自身“我之所以是我”“我之有别于他人的独特性和差异性”的重要战略。因此,重拾乡村文化集体记忆,对实施乡村振兴战略具有重要意义;反过来,鄉村振兴对于乡村文化集体记忆的保护也具有非常重要的意义。

参考文献:

[1]赵静蓉.文化记忆与身份认同[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2015:1.

[2]莫里斯·哈布瓦赫.论集体记忆[M].上海:上海人民出版社,2002.

[3]陶东风.记忆是一种文化建构——哈布瓦赫《论集体记忆》[J].中国图书评论,2010(9):69-74.

[4]保罗·康纳顿.社会如何记忆[M].上海:上海人民出版社,2000:1.

[5]查尔斯·泰勒.自我的根源:现代认同的形成[M].南京:译林出版社,2001.

[6]戴维·莫利,凯文·罗宾斯.认同的空间:全球媒介、电子世界景观和文化边界[M].南京:南京大学出版社,2001:98.

[7]安东尼·D·史密斯.全球化时代的民族与民族主义[M].北京:中央编译出版社,2002:157.

[8]ASSMANN J. The Mind of Egypt:History and Meaning in the Time of the Pharaohs[M].New York:Henry Holt and Company,1996:1.

[9]胡彬彬,李向军,王晓波,等.中国传统村落保护调查报告(2017)[M].北京:中国社会科学文献出版社,2017:12.

[10]李林艳.高速时代的社会断裂风险[J].学海,2017(4):128-133.

[11]费孝通.乡土中国 生育制度 乡土重建[M].北京:商务印书馆,2011.

[12]贺雪峰.新乡土社会[M].北京:北京大学出版社,2013:3.

[13]孙庆忠.文化失忆:乡土中国的现实处境[J].中国乡村发现,2018(2):33-38.

[14]孙立平.我们在开始面对一个断裂的社会?[J].战略与管理.2002(2):9-15.

[15]黑格尔.法哲学原理[M].北京:商务印书馆,1961:252

[16]中共中央党史和文献研究院.十八大以来重要文献选编:下[M].北京:中央文献出版社,2018:88.

Rural Collective Memory and its reconstruction

——Based on the rural revitalization strategy

Huang Aijiao

(Tiangong University, Tianjin 300387, China)

Abstract: Collective memory in the rural society is the group memory,which is farmers link“the past”with“the modern”,make their own consciousness,culture,identity constructed in the rural society.The rural society lost their memory because of space-time fracture,identity anxiety and culture village collective amnesia in the the process of urbanization,which cause the damages of the country consciousness,memory,identity and environment,disturbing to farmer's daily life,and make the crisis of identity,cultural identity and environmental,which is a serious challenge to rural revitalization.In order to restore collective memory in the rural,and promote the rural revitalization and the sustainable development of rural society,we should promote the subject construction of rural collective memory,the protection of collective memory space and the inheritance and protection of rural traditional culture and intangible cultural heritage.

Key words: collective memory;rural revitalization;social fracture

責任编辑:王廷国 邱春华

收稿日期:2022 - 01 - 03

基金项目:本文系教育部人文社会科学青年项目“改革开放以来中国共产党的权利保障政策演进及影响因素研究”(项目批准号:19YJCZH057)

阶段性成果。

作者简介:黄爱教,男,广西昭平人,哲学博士,政治学博士后,天津工业大学马克思主义学院副教授,南开大学人权研究中心兼职研究员,

爱尔兰国立大学(科克)哲学系访问学者,硕士生导师。研究方向:三农问题与人权理论。