后扶贫时代职业启蒙教育阻断贫困代际传递研究

2022-04-18娄元元

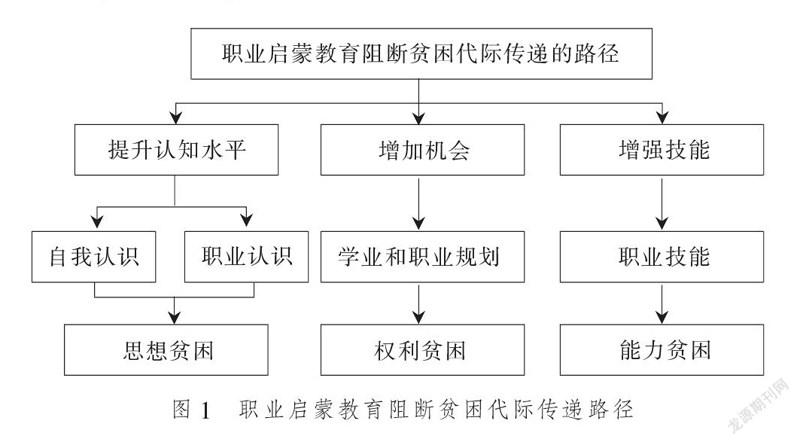

摘要:职业启蒙教育应成为我国后扶贫时代国家反贫困战略和可持续发展的重要举措,以建立解决相对贫困的长效机制。职业启蒙教育主要通过改变学生的自我认知、职业认识、职业技能、职业规划与管理来阻断贫困的代际传递。职业启蒙教育阻断贫困代际传递的路径包括:将职业启蒙教育纳入教育扶贫政策,因地制宜地开设职业启蒙教育课程,帮助学生制定学业和职业规划,提供工作本位学习机会。

关键词:后扶贫时代;职业启蒙教育;贫困代际传递

中图分类号:G710 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2022)03-0011-05

重视青少年的职业启蒙教育已成为发达国家促进经济发展、培养技术人才的重要策略。2019年2月,国务院印发《国家职业教育改革实施方案》,鼓励职业学校联合中小学开展劳动和职业启蒙教育。2019年12月,教育部在《中华人民共和国职业教育法修订草案(征求意见稿)》中将职业启蒙教育纳入法律范畴。因此,职业启蒙教育应成为我国后扶贫时代国家反贫困战略和可持续发展的重要组成部分。

一、职业启蒙教育阻断贫困代际传递的内涵

“贫困代际传递”是一个社会学的概念,20世纪60年代由美国经济学家提出,是从社会学阶层继承和地位获得的研究范式中发展出来的。贫困代际传递是指贫困以及导致贫困的相关条件和因素,在家庭内部由父辈传递给子女,使子女在成年后重复父辈的境遇——继承父辈的贫困和不利因素并将贫困和不利因素传递给后代[1]。贫困代际传递是贫困现象及致贫因素在代际间的传递。虽然我国整体层面的贫困水平逐年下降,但贫困代际传递的机会却呈上升趋势;农村贫困代际传递机会大于城市[2]。已有研究从人力资本、文化资本、财富资本以及社会资本角度阐释了贫困代际传递的机制,阻断贫困代际传递的策略主要包括外部帮扶式扶贫和主体能力提升式扶贫。实践证明,外部帮扶式扶贫易造成脱贫短效、不可持续,贫困群体返贫风险高;主体能力提升式扶贫聚焦于提升贫困地区的人力资本,激发贫困群体脱贫的内在动力,促使贫困群体具有参与反贫困的能力,是阻断贫困代际传递的治本之策。在人力资本要素中,教育是阻断贫困代际传递的根本路径。

教育何以阻断贫困代际传递呢?习近平总书记指出:“扶贫必先扶志,治贫先治愚。”个体贫困是由隐性的心理贫困所引发或强化的能力贫困和权利贫困,在心理贫困、能力贫困和权利贫困的综合作用下,导致显性的收入贫困[3]。教育阻断贫困代际传递的机制在于通过削减心理贫困和能力贫困,从而缓解权利贫困,最终破解收入贫困[4]。教育阻断贫困代际传递是扶志与扶智的结合。扶志主要是从心理、认知、思想等方面改变贫困群体。周加仙等从认知神经的角度研究了贫困代际传递的机制[5]。谢治菊提出,通过教育可以提升贫困群体的神经认知水平、心理认知水平、语言认知水平、思维认知水平与文化认知水平来阻断贫困的代际传递[6]。扶智主要是从知识和技能提升的方面改变贫困群体。作为一种教育类型的职业教育在扶贫中的优势更为明显,职业教育可以促进贫困群体提升技能[7]。对雨露计划的调研发现:职业教育毕业生就业率高,获得技能证书的学生收入提高空间大,对稳定脱贫起到了关键作用[8]。

我国职业教育扶贫一般开始于青少年时期的15~16岁,在此之前很少对青少年进行职业教育,大部分学生对职业缺乏了解。从大职教观的角度来看,我国应重视在中小学开展职业启蒙教育,职业启蒙教育对脱贫家庭青少年的学业、职业发展以及成年后摆脱贫困至关重要。职业启蒙教育不是面向就业的职业教育,而是开启学生的职业兴趣、培养职业意识的教育,它符合每个人都要面对专业选择以及职业选择的基本需求[9]。职业启蒙教育不是为了学习某项职业技术或具体职业资格,而是为了让青少年认识自我,发现自己的职业兴趣,进行职业探索,为未来的学业和职业做好准备[10]。职业启蒙教育阻断贫困代际传递主要是通过对学生的认知水平、技能水平的提升及教育机会的增加,帮助学生未来在劳动力市场的成功做准备。具体表现为:通过职业启蒙教育改变学生的自我认知和职业认知,主要是解决学生的思想贫困问题,提高其职业志向;提升学生的职业技能,通过提升学生的就业能力,解决学生的能力贫困问题;帮助学生进行中等后教育和职业规划,为学生增加升学和就业的机会,从而解决学生的权利贫困问题。见图1。

二、职业启蒙教育阻断贫困代际传递的理论框架

职业启蒙教育是学生未来职业探索的基础,职业启蒙教育主要通过提升学生的自我认知、职业认识、职业技能、学业和职业规划来阻断贫困的代际传递。

(一)认识自我与阻断贫困代际传递

埃里克森认为,在青春期阶段,青少年的社会、情感、认知和生理都在发生迅速的变化,身份的形成是这个阶段的关键任务,对于青少年来说,这一阶段他们想要弄清楚在自己的能力范围内能做什么,以及如何将其转化为他们作为社会成员所能取得的成就[11]。认识自我是个体对自己的兴趣、能力、价值观等方面的主观评价。贫困对青少年的自我认知会产生不利的影响。对贫困家庭青少年的调查发现,他们存在自我认知不清、自我效能感低、人生目标模糊、自我同一性尚未形成的问题[12]。儿童对自己和他人贫困的认识和信念会影响他们的思想观念、认知发展[13]。贫困家庭的孩子由于经济、文化、教育等影响不能受到良好启蒙,并在“贫困文化”与“贫困环境”中形成胆怯自卑、怕生怕事、自立精神不足等不良习惯[14]。通过改变对自己的看法,可以改变贫困思维,使家境不好的学生在学校的表现有所提升[15]。通过改变学生自我认知阻断贫困代际传递的主要逻辑是基于青少年正处于自我身份形成的关键时期,通过职业启蒙教育可以帮助他们认识自己的兴趣、喜好以及抱负,消除贫困对学生自我认知造成的扭曲,重塑贫困家庭学生的自我认知。

(二)职业认识与阻断贫困代际传递

职业认识是职业探索的基础,职业认识包括认识自己的职业兴趣、职业倾向、职业抱负等。戈特弗雷德森(Gottfredson)认为,职业自我概念受到性别类型、社会期望和职业兴趣的影响。人们往往根据对自己和周围世界的印象,做出什么工作适合自己的判断[16]。社会经济地位对青少年看待未来职业的方式有显著影响。由于缺乏资源和信息的限制,贫困家庭的青少年对职业的认识较为有限,他们不能全面了解职业信息,不能经常接触到积极的职业榜样。此外,女孩、少数族群学生更容易受到职业刻板印象的影响而限制他们职业抱负。通过改变学生的职业认识阻断贫困代际传递的逻辑在于青少年具有天生的好奇心,常常想知道自己是谁以及将来會成为什么样的人,这使得职业启蒙教育很自然地适合这个年龄段的学生,满足他们天生的对各种职业的好奇心,并对自己有更多的了解。通过改变学生的职业认知可以帮助他们超越性别、社会地位、民族等的限制,拓展职业抱负。

(三)职业技能与阻断贫困代际传递

父辈与子辈在职业方面存在代际传递现象。我国各类职业的代际封闭性较强,代际流动性较弱,职业的代际传递主要受到才能的代际传递、家庭对子女社会化的影响以及父代社会资源的影响[17]。相对贫困地区的学生通常在中小学很少学习职业技能,“贫二代”在低学历、缺乏职业劳动技能的条件下,只能从事简单的生产劳动,也就自然进入了二级劳动力市场,获得的劳动报酬较低[18]。职业启蒙教育对提升职业技能有重要的价值,职业技能对贫困群体的代际阻断主要体现在两个方面:第一,通过职业启蒙教育促进学生就业技能的提升,包括解决问题的能力、批判性思维、沟通能力、时间管理能力及与工作相关的技能等。就业技能与学业成就及中学后的成功是密不可分的。第二,职业启蒙教育还能带来直接的经济效益: 一些相对贫困地区的学生在接受完基础教育后可能进入劳动力市场,由于缺乏工作经验和工作技能导致他们较低的雇佣率和低收入。职业启蒙教育可以使相对贫困地区的学生获得通用技能和具体的职业技能,帮助他们顺利从学校过渡到工作场所,有能力在劳动力市场竞争。

(四)学业和职业规划与阻断贫困代际传递

学业和职业规划是一个由学生主导,教师、家长、社区成员等利益相关人员共同参与制定中等后教育和职业愿景的过程。制定持续的学业与职业规划对于青少年具有重要价值。已有研究表明,初中阶段的学习经历对学生能否缩小成绩差距、完成高中学业以及为上大学做好准备等有较大的影响,尤其是那些生活在高贫困社区的学生[19]。不做规划的后果较为严重,如限制或取消学生未来在教育或培训以及高技能、高工资的职业方面的选择,将导致一些相对贫困地区的学生厌学、逃学、辍学,很多青少年接受完义务教育就去打工,在他们看来教育与未来的关联不大或“教育无用”,他们“未能真正地将教育与自我的存在、生活与成长建立起积极的价值关系”[20]。我们应帮助相对贫困地区的学生建立长期的学业和职业发展目标,使他们将当前学习与未来职业联系起来。学业和职业规划阻断贫困代际传递的逻辑在于使学生加深对学习与职业关系的理解,促使他们超越父母的生活和职业轨道,明确实现个人教育和职业目标的途径。

三、职业启蒙教育阻断贫困代际传递的实施路径

在后扶贫时代,为了应对新脱贫户的不稳定性、剩余贫困户的复杂性,促进贫困地区人民同全国人民一道进入全面小康社会,应在相对贫困地区和剩余贫困地区实施职业启蒙教育,促进贫困家庭提升脱贫能力。在上述贫困地区实施职业启蒙教育面临着技术基础设施不足、资金不足以及行业企业参与不足的挑战,应加强职业启蒙教育扶贫的顶层设计,探索适应贫困地区职业启蒙教育的路径。

(一)将职业启蒙教育纳入教育扶贫政策

“后扶贫时代政府要调整教育扶贫政策,从急速的指标脱贫转向内涵的质效脱贫,从源头上防止贫困人口再次返贫。”[21]贫困人口在告别贫困身份后,需要通过对其子代开展职业启蒙教育,提高子代就业能力,为未来的学业和职业做准备。第一,职业启蒙教育应整合到中小学普通教育中,制定职业启蒙教育相关政策和框架体系。教育行政部门要将职业启蒙教育纳入扶贫政策,为相对贫困地区职业启蒙教育提供专项拨款,制定职业启蒙教育框架体系,小学侧重于职业认识,初中侧重于职业探索,高中侧重于职业准备。第二,明确职业启蒙教育扶贫中各部门的责任,建立跨部门合作机制,使行业企业、社区参与到职业启蒙教育中。只有行业企业充分参与,才能将劳动力市场需求与职业启蒙教育需求相结合,满足未来劳动力市场的需求。由于相对贫困地区缺乏职业启蒙教育的相应资源和设备,教育行政部门应最大限度地促进相对贫困地区不同学校之间建立起合作联盟机制,共享资源、设备、师资。第三,及时发布并更新劳动力市场信息,消除学生对就业市场信息了解不对称的困境,通过网络、纸质宣传资料等使贫困地区学生了解最新的职业分类、资格要求、技能水平要求、薪酬待遇等。

(二)因地制宜地开设职业启蒙教育课程

通过在相对贫困地区开设职业启蒙教育课程,可以改变学生的职业认知,缓解思想贫困,促使学生全面了解职业信息,发现自己的职业兴趣,帮助他们树立正确的自我观、职业价值观,促进他们在未来做出更好的职业选择。首先,教育行政部门可以开发具有本土特色的校本职业启蒙教育课程,课程内容要体现相对贫困地区经济社会及人口的具体特点和需求。由于相对贫困地区和人口所处的社会环境、自然条件、文化传统等,职业启蒙教育应具有针对性和可操作性,开发具有本土化特点的教育形式和内容,要让相对贫困地区和人口感受到职业启蒙教育所带来的收益和获得感[22]。其次,利用信息技术开展职业启蒙教育课程。由于相对贫困地区一般都地处农村,受交通、资金等的限制,很难招募到职业指导教师,可以利用信息技术使相对贫困地区的学生接触到更多的职业启蒙课程,了解当地所没有的职业,拓展他们的职业认识和职业选择。通过卫星和网络等现代信息技术,实况直播、录播发达地区的职业启蒙课程,也可以将职业启蒙课程设置成在线课程,满足学生的学习需要,使学生可以按照自己的学习进度进行学习。

(三)帮助学生制定学业和职业规划

学业和职业规划是一个由学生主导、成人支持的过程,学生通过自我探索、职业探索、职业管理和职业规划,建立自己独特的、以信息为基础的中等教育后的成功愿景[23]。学业与职业规划既是学生参与职业探索的过程,也是一个记录学生学业与职业发展的档案。学业与职业规划可以是纸质的记录,也可以利用电子档案进行记录,具体应包括学生的课程学习、职业探索活动、初中及高中规划以及中等后的教育和职业规划。从国外经验来看,美国一般从小学高年级或者初中开始,就要求学生制定个性化的学业和职业规划。例如,美国佛罗里达州要求初中学生在进入高中之前必须制定个性化的学业和职业规划,该规划可以随着学生初中和高中阶段的发展而修改。学术和职业规划必须告知学生高中毕业的要求、佛罗里达州相关奖学金的要求、大学的录取要求、高中获得大学学分的机会等[24]。在学业和职业规划的制定过程中,可以利用各种职业测量工具帮助相对贫困地区学生认识自己的职业兴趣、爱好、能力等。班主任可以充当职业咨询人员的角色,帮助学生对自我进行分析,了解学生面临的困难和特殊需要,为学生提供个性化的规划和咨询,帮助学业有困难的学生解决学业问题。学業与职业规划应定期进行及时的更新,允许学生根据职业兴趣及学段的变化进行修改,使学生不断明确中等后教育及职业目标,提高他们的学习动机和对学习意义的理解,以降低辍学率,使每个学生都能接受适合的教育。

(四)提供工作本位的学习机会

职业启蒙教育应是基于情景的学习。工作本位的学习为学生提供了体验工作的机会,有利于提升学生的就业能力,有效降低能力贫困。工作本位学习是基于一种特定的工作场所,通过置身真实的情境来学习知识、经验和技能的过程[25]。为学生提供工作本位的学习需要当地行业企业、社区组织的参与,可以通过专项经费、荣誉奖励等激励企业参与职业启蒙教育。在相对贫困地区开展工作本位的学习的措施主要有移动工作实验室、参观大学校园、模拟工作跟踪、嘉宾演讲等。首先,参观大学校园。可以利用冬令营、夏令营及在线参观等机会,使学生有机会访问大学,了解大学的专业设置、录取条件和奖学金信息等。其次,建立移动实验室。相对贫困地区企业少,交通不方便,可以由教育部门购买卡车型的移动实验室,配备相应的职业设备及专业人员,在区域内进行巡游。移动实验室为偏远贫困地区学生提供了工作体验的机会。再次,模拟工作跟踪。在一些相对贫困地区,由于地域限制,学生与行业企业直接接触的途径受阻,而现代技术的运用很好地解决了这一问题。学校与企业联合共同建立在线教学资源库,学生通过虚拟技术接触他们感兴趣的职业专业人士,了解不同职业人士是如何工作以及工作所需要的技能。最后,嘉宾演讲。学校可以邀请当地的创业人物、种粮大户、新乡贤等作为演讲嘉宾,为学生树立职业榜样,向学生讲述职业故事。第五,实地考察。县职教中心、职业院校应开放实训基地,供中小学生参观及进行职业体验。

参考文献:

[1]王瑾.破解中国贫困代际传递的路径探析[J].社会主义研究,2008(1):119-122.

[2]马文武,杨少垒,韩文龙.中国贫困代际传递及动态趋势实证分析[J].中国经济问题,2018(2):13-23.

[3]刘晓红.教育扶贫的产出效应研究[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2019(7):215-221.

[4]刘晓红.教育扶贫的多元投入机制研究[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2018(12):220-223.

[5]周加仙,王丹丹,章熠.贫困代际传递的神经机制以及教育阻断策略[J].教育发展研究,2018(2):71-77.

[6]谢治菊.教育五层级阻断贫困代际传递:理论建构、中国实践与政策设计[J].湖南师范大学教育科学学报,2020(1):9-20.

[7]杨小敏.精准扶贫:职业教育改革新思考[J].教育研究,2019(3):126-135.

[8]陈平路,毛家兵,李蒙.职业教育专项扶贫机制的政策效果评估——基于四省雨露计划的调查[J].教育与经济,2016(4):56-63.

[9]龚丹.论职业启蒙教育的基本内涵与现代价值——基于大职教观的视角[J].职业教育研究,2017(8):5-8.

[10]FOSS L L, GENERALI M M, KRESS V E. Counseling People Living in Poverty: The Care model[J]. Journal of Humanistic Counseling, 2011(50): 161-171.

[11]ROBINSON L, DIALE B. Through the Eyes of Childer: Exploring Grade 7 Career Aspirations[EB/OL].(2017-08-22)[2020-03-29]. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1186970.pdf.

[12]楊慧,厉丽,黄若彤.民族地区困境青少年隐性“辍学”问题的社会工作介入研究——基于云南省N乡的调研[J].民族教育研究,2019(6):41-50.

[13]蒋莹,黄四林.儿童贫困观的研究:基于内隐理论的视角[J].北京师范大学学报(社会科学版),2020(2):26-37.

[14]李晓延.教育为何能阻断贫困代际传递[J].人民论坛,2017(10):78-79.

[15]丁建军.“认知税”:贫困研究的新进展[J].中南大学学报(社会科学版),2016(3):152-158.

[16]候志瑾,梁湘明.Gottfredson的职业抱负发展理论简介与研究述评[J].心理科学进展,2005(2):201-210.

[17]祝建华.缓解城市低保家庭贫困代际传递的政策研究[M].杭州:浙江大学出版社,2015:47.

[18]刘成军.贫困代际传递的内生原因及破解路径[J].马克思主义与现实,2018(1):199-204.

[19]BALFANZ R. Putting Middle Grades Students on the Graduation Path: A Policy and Practice Brief[EB/0L]. (2020-05-18)[2020-05-18]. https://www.amle.org/portals/0/pdf/articles/Policy_Brief_Balfanz.pdf.

[20]刘远杰.后脱贫时代的教育扶贫行动——对教育扶贫过程与结果的教育哲学思考[J].教育发展研究,2020(1):27-35.

[21]刘佳,蒋洁梅.后扶贫时代教育政策信息的质效焦虑与治理优化[J].教育发展研究,2020(1):36-43.

[22]李兴洲.公平正义:教育扶贫的价值追求[J].教育研究,2017(3):31-36.

[23]Wisconsin Department of Public instruction. Academic & Career Planning[EB/OL].(2020-02-23)[2020-02-23].https://dpi.wi.gov/acp.

[24]Florida Department of Education. Approved middle school courses for career & education planning[EB/OL].(2020-05-16)[2020-05-16].http://www.fldoe.org/core/fileparse.php/7531/urlt/approved-courses.pdf.

[25]李力,张芸祯.国外关于工作本位学习的研究述评[J].比较教育研究,2016(8):79-87.

(责任编辑:杨在良)

Research on Vocational Enlightening Education to Block the Intergenerational Transmission of Poverty in the Post-Poverty Alleviation Era

LOU Yuan-yuan

(Yunnan University, Kunming Yunnan 650091, China)

Abstract: In order to establish a long-term mechanism for solving relative poverty, vocational enlightening education should become an important measure for the country's anti-poverty strategy and sustainable development in the post-poverty era. Vocational enlightening education blocks the intergenerational transmission of poverty by changing the self-cognition, career recognition, vocational skills, career planning and management of poor students. The path of vocational enlightening education to block the intergenerational transmission of poverty includes: including vocational enlightening education into the education poverty alleviation policy; carrying out vocational enlightening education courses according to local conditions; helping students to make academic and career plans; and providing work-based learning opportunities.

Key words: post-poverty poverty era; vocational enlightening education; intergenerational transmission of poverty

作者簡介:娄元元(1983—),女,博士,云南大学职业与继续教育学院讲师,研究方向为职业启蒙教育、教育政策研究。

基金项目:教育部人文社会科学研究青年基金项目“以普职融合推进民族地区农村初中发展研究”(项目编号:18YJC880062)