政治仪式图景下的政治能量聚合:国庆招待会的政治现象学考察

2022-04-17郭道久涂天诚

郭道久 涂天诚

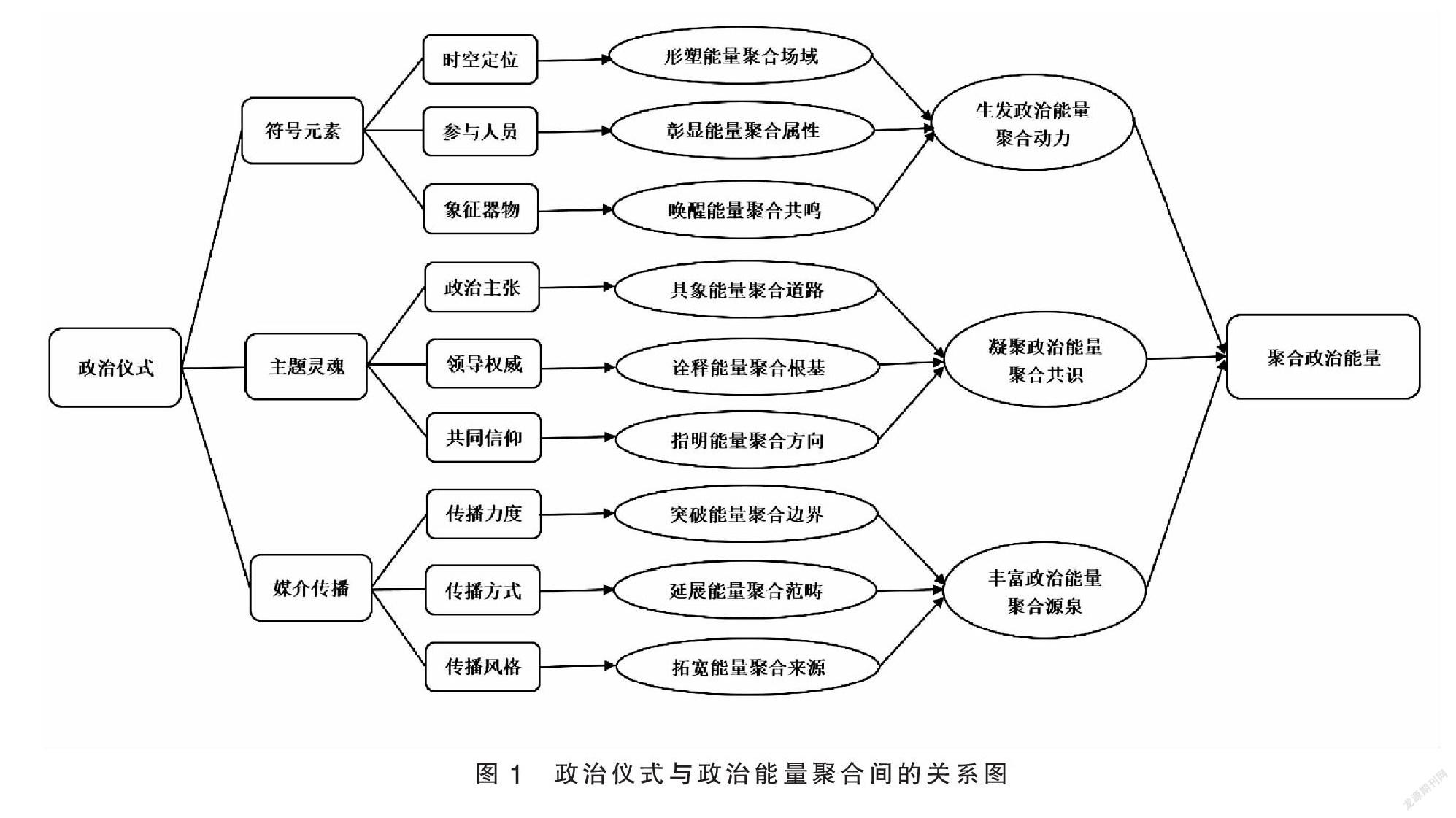

摘要:政治仪式通过对时空定位、参与人员、象征器物等符号元素的规范,政治主张、领导权威与共同信仰等主题灵魂的凸显,传播力度、传播方式以及传播风格的构建,有效凝聚了仪式共同体与社会各成员的政治能量。以国务院国庆招待会这一典型的连续性固定政治仪式为考察对象,从符号元素、主题灵魂、媒介传播的向度揭示政治仪式聚合政治能量的理论逻辑与实践路径。在新时代背景下,更需要精心设计符号元素、充分彰显主题灵魂、大力提升传播效能,以此构建中国特色的政治仪式体系,凝聚中国特色社会主义建设的磅礴政治能量。

关键词:政治仪式;政治能量聚合;政治传播;国庆招待会

中图分类号:D220 文献标识码:A 文章编号:1003-1502(2022)02-0065-17

一、问题的提出

习近平总书记在中国共产党成立100周年庆祝活动总结会议上指出:“要充分利用庆祝活动激发的澎湃热情和强大正能量,汇聚起全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的磅礴伟力。”[1]政治仪式作为一种重要的政治行为,自古以来主要通过个体心理认知、群体情感迸发等象征性手段,在国家政治生活中扮演着秩序整合、权威强化和共识凝聚的关键角色。政治能量是“能够推动政治角色采取政治行为的能量”[2],在当代中国的政治实践中,政治能量更多地被解释为自觉维护国家秩序与党中央权威,推动社会主义现代化建设和中华民族伟大复兴的动力。通过政治仪式的组织、操演与宣介,能够最大限度地树立党和国家形象,强化全国人民对政治权威的认同意识,凝聚起最广泛的社会政治能量。已有研究较多关注政治仪式对国家政治认同的形塑作用,如改革开放40周年纪念活动、国家公祭仪式等重要仪式是关注的重点[3-5],但对其聚合政治能量的作用关注较少。因此,有必要从这一角度切入加强相关研究。政治仪式在要素、流程、主题和表达渠道等层面也呈现出较大的差异性,这导致其政治能量的聚合目的、方式和效能也有许多不同,存在着根源于宏观政治环境背景的差别。梳理相关文献可以发现,国内的现有研究主要聚焦于政党仪式,探讨其在政党文化、信仰塑造等方面的作用[6-8],而对政府仪式的关注较少,同时,较于单一类政治仪式,连续性固定仪式的研究还显得较为薄弱。

新中国成立以来,党和政府始终高度重视政治仪式聚合政治能量的效能作用,正逐步构建起一套富有中国特色的大党大国政治仪式体系。其中,几乎每年国庆日前夕,由国务院(1954年以前为政务院)举办的国庆招待会作为政府主体下我国连续性固定政治仪式的典型代表,以其悠久的承办历史、特有的时空秩序、庄严又喜庆的仪式氛围、鲜明且有力的内涵主题,构成了中国政治仪式体系的重要元素。党和国家领导人,各国家机关、各民主党派主要负责同志,来自全国各地区、各民族和各社会阶层的民众代表,海外侨胞与外国领导人及各国使节,共赴国宴,欢度佳节,其作为政府主体所发挥的仪式传播、能量聚合作用不可忽视。在中国特色社会主义进入新时代的宏伟背景下,政治仪式更多承担起把握新时代脉络、凸显新时代主题、弘扬新时代价值,为全国人民进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想凝聚政治能量的作用。因此,本研究借助70多年来国务院举办国庆招待会的鲜活案例样本,从既有研究较少关注的政治仪式如何聚合政治能量的角度出发,探索理论与实践向度的机理答案与现实启发,促进构建新时代中国特色的政治仪式体系。

二、政治仪式与政治能量聚合:一个理论框架

正如美国学者科泽所言,仪式行为有其自身形式上的特定性质和组成元素,它依循高度结构化和标准的程序,有其特定的展演场所和时间,并通过象征表达等媒介方式传递着仪式参与社会群体的共同价值信仰[9]。既有研究中,也有不少学者已经提炼出了政治仪式的相关内涵要素,并揭示了其附着的政治价值与效能。金霞认为,仪式是一套具有文化性、象征性、表演性的符码,是最能体现人类社会结构、秩序和特征的符号表述,政治仪式就是由一整套完整的符号元素所构建的,它们是携带政治意义的像似感知[10]。而在符號元素背后,有学者进一步提出,象征符号是政治仪式的必需要件,而仪式主题则是象征符号背后指涉的价值意义[4],阐释了仪式象征符号的根本效用在于宣示、彰显和传递仪式主题,指出仪式的主题灵魂是宣扬政治意义价值,强化政治话语力量的内在因素。除此以外,王海洲还强调政治仪式多维传播的重要性,提出政治仪式等媒介景观的政治意义必须通过其影响力的发布得以实现,这实际上反映的是各种媒介在政治传播中所具有的表现力[11]。基于相关理论,本研究依托符号元素、主题灵魂和媒介传播三个内涵向度所构成的理论框架,阐明政治仪式与政治能量聚合之间的紧密关联。

(一)符号元素与政治能量聚合

仪式具有实践行为的特征,但与一般日常生活中的习惯性行为不同,它表现为特定的范畴、特别的社会、特殊的知识系统的符号象征表述[12]。带有政治象征色彩的各类符号元素是政治仪式正常举行与集聚政治能量不可或缺的关键组成要件。而在这套符号系统中,仪式举办的时间与所处空间是最基本的要素,是营造能量场域的关键因子,同时,在仪式幕帘后依次登场的参与人员则是体现仪式属性,唤起政治能量的生命符号,而仪式进程中出现的象征器物作为内涵载体,不仅能够传递特定的价值理念,也能使仪式共同体生发出情感上的共鸣,是迸发政治能量的另一基石。

1.时空定位

时间与空间是定位仪式本身的基本要素。自然时间由于与特定的历史、社会和人文环境相联结而被赋予了更多的文化特性。从宏观时间线索追溯,通常情况下,特定的政治仪式往往选择在特定的政治纪念日或社会性节日举行,以营造出区别于其他日期的庄严场域,使得每位共同在场的仪式参与者都能够实现个体的“定期更新”与群体的“情感凝聚”;从微观时间节点来看,所有规制化的政治仪式都建立起独立的时间节奏体系,典礼通过各个环节的精心布置与安排,演绎出秩序井然、神圣庄严的仪式效果。而在仪式的空间意蕴方面,则正如列斐伏尔曾指出的,“空间从来就不是空洞的;它往往蕴涵着某种意义”[13]。特定的仪式空间通过独特的内在记忆与外在表征的集合,反映出深厚且形象的仪式内蕴,从而与日常空间区别开来。它使得抽象的文化指向具象化,唤醒仪式共同体的记忆感与归属感。时间与空间二维符号,将不同的政治仪式予以内涵定位,形塑起政治能量的聚合场域。

2.参与人员

政治仪式的举行伴随着政治人物的出场。特定的仪式参与者作为仪式共同体能量聚合的生命符号,也在无形中决定着仪式活动的性质、层级与合法性。从仪式性质上看,不同阶级、不同国家、不同民族的政治人物出场,是塑造仪式自身所传播的政治价值观属性的关键元素,而这一价值观的表达,从整体上影响着仪式本身的价值属性。仪式的层级更是在根本上被仪式参与者的地位所左右,无论是何种类型的政治制度,不同层级领导人物的主持与参加,都决定了仪式权威力与影响力的大小;而另一方面,只有仪式参与者的数量与代表性愈强,仪式的政治合法性才愈高,愈能凝聚更广泛的政治共识与能量。

3.象征器物

仪式器物是仪式内涵的象征载体,其自身的器物属性被加以利用,进而发挥出特定的政治效能。仪式象征符号具有意义的两极性:理念极和感觉极,前者透过价值观念与集体秩序制约或者引导人在群体或社会给予的分类中安身立命,后者唤起人与生俱来、自然的感受和欲望[14]。在现代社会的政治仪式过程中,国旗和党徽等有形的象征器物,因其崇高的权威性、神圣性与庄严性,塑造起无可替代的国家、党派、社会和民族共同体场域,激发社会公民的政治理念认同,有助于聚合最广泛的政治参与能量;而国歌、演讲等无形的象征器物,也无时无刻不在调控着仪式现场的气氛,传递着历史话语、现实诉求与未来展望,激荡起仪式参与者内心的情感共鸣,升腾起最真挚的价值认同,在另一个维度上迸发出最普遍的政治参与能量。

(二)主题灵魂与政治能量聚合

操演仪式的最根本诉求是彰显与传递价值理念,其核心是仪式的主题灵魂。只有仪式所力图倡导的话语体系能够得到所有参与者的內心认同,才能真正积聚起最广泛最深层最持久的政治能量。就政治仪式而言,政治主张作为国家、政党和人民意志的凝练表达,是仪式主题灵魂的重要组成部分之一;另外,领导权威因其独有的规训力和感召力,也在其中占据着关键地位;最后,政治能量的聚合还离不开仪式所传递的共同信仰,这是凝聚参与者价值认同并使其转化为坚定的意志服从与行动抉择的必需要素。

1.政治主张

“国家是看不见的,在它能被看见之前必须对之人格化,在它能被爱戴之前必须对之象征化,在它能被认知之前必须使之形象化”[15]。借助各种象征性符号,使抽象化的国家话语、政党意志与人民诉求具体化、有形化、人格化,增强政治共识的感染力与号召力,是政治仪式的重要使命。任何国家的政府,都需要发挥政治传媒体系的信息宣介效能,对凝聚各阶层利益与情感的主流价值观念进行具象化表达,以期彰显主题价值、化解思想分歧、引领前进方向。同时值得注意的是,政治主张的宣示、共认与内化,既离不开多样化的仪式传播方式和重复性的仪式操演过程,更离不开政治权力的运作与政治承诺的兑现。因此也必须“绝知此事要躬行”,将仪式过程中释放的政治主张通过具体实践,转化为共信互认的建设成就,厚植政治仪式的内在底力。

2.领导权威

政治仪式之所以能够冲击人心、激扬起受众的情感共鸣、积聚仪式参与者的政治能量,不仅仅依靠政治主张的宣介与号召,还离不开政治权威的树立与规训。根据马克斯·韦伯的划分,政治权威可分为三种类型:传统型权威、魅力型权威和法理型权威。传统型权威服从的对象是统治者根据传统所认可的权威地位,魅力型权威服从的对象是富有个人超凡魅力的领袖人物,法理型权威服从的对象是法定的非人格化秩序[16]。无论是哪一种权威类型,都需要凭借仪式礼仪的规范与训诫作用,巩固其政治权力的合法地位。具体而言,以封建君主为代表的传统权威,通常会举办神圣且隆重的登基大典,通过祭拜天神等方式,谋求皇权的合法性;以宗教领袖为代表的魅力权威,更偏向于将宗教信条与仪式程序相结合,采取巫术、祈祷、禁忌等手段,集聚信徒的共同体意识;而现代国家的统治者,即法理型权威,则更多借宪法宣誓等仪式制度,实现法律、国家与个人三者间的理念融合。

3.共同信仰

政治能量从分散到集聚,需要个体方向与群体导向的指引,而政治信仰即是指引路径的最凝练表达。在政治仪式中,各参与主体的共同信仰塑造过程可以概括为从情感认同,到认知抉择,再到意志坚守三项具体环节。首先,政治仪式凭借其自身的秩序体系,营造出庄严神圣的在场氛围,与受众的某些心灵需求产生契合,激发出人们对政治主体的信任感与归属感;其次,政治仪式通过此种情感激励机制,使得仪式主题的外在信念表达与参与者的内在认知积淀发生碰撞,重塑受众的概念图景,促使其在某些政治抉择上做出更加偏向于仪式价值导向的决定;最后,政治仪式以情感认同为枢纽,将参与成员的认知倾向转化为坚定的意志行动,进而实现仪式参与主体的信仰同一。

(三)媒介传播与政治能量聚合

有学者指出,国家仪式借助大众传媒的力量使其参与者拓展到整个国家甚至全世界[17]。政治仪式作为承载政治信息,生发政治能量的载体,需要不同类型媒介的表现与传播作用以突破其固有的影响场域,延伸边界范畴。具体而言,传播力度、传播方式和传播风格是仪式媒介传播的主要构成。涵盖数量和频次等具体指标的传播力度是测量传播成效的最直观体现,传播方式的现代化变革也为传播力度的渐进增强提供了技术支撑,而选择更加适合仪式共同体心理需求的传播风格则是拓展受众范围,拓宽能量聚合来源的另一重要因素。

1.传播力度

政治仪式的影响场域本身局限于时空二维坐标上一个特定的“点”,倘若是借助传播媒介的力量,便可“由点及面”,将其感召力扩散至历史长河中的更广阔领域。在居伊·德波所阐释的“景观社会”中,正是国家仪式与大众媒介的结合缔造了若干场媒介事件。而传播力度则是衡量传播效果的首要考量指标。如前所述,一场规制化的政治仪式本身即是一套符号元素完备、主题灵魂凸显的自足体系,因此,各传播媒体的首要任务是从报道数量与报道频次这两个维度保障传播力度,增加拓展仪式共同体的范围与仪式作用时间的长度,激发更广领域的情感认同,使政治仪式所创造的“文化磁场”的边界得以延伸,为政治能量的聚合拓宽来源。

2.传播方式

政治仪式新闻的传播与报道方式随着时间的推移和信息传递技术的进步发生了革命性的变化,由此带来了仪式“能量场”与“感染域”的拓展,延伸了政治能量聚合的范畴。在远古时期,由于传播媒介效力的低下与种类的单一,仪式组织者只能通过火光、乐器和肢体动作的方式传递仪式内涵,而仪式共同体的范围也仅仅局限于现场的参与者;语言文字的创造,使仪式主体能够运用规范化的文化介质表达思考与情感;信件、报纸和书籍等纸质媒介的出现则为仪式共同记忆的刻写与存储留下可视化的视觉载体;而现代电子媒介的广泛运用真正突破了仪式的时空限制,在大幅延展了仪式场域的同时,通过多种融媒体手段把政治仪式所蕴含的无形理念具象为屏幕前的有形符号,并将其传递给所有“在场”的仪式参与者,使这一有形的符号在受众心灵中进一步抽象为无形的政治能量。

3.传播风格

在政治传播领域,以刚性文字宣传为主的硬性传播风格在绝大部分政治新闻的报道中占据主流地位,仪式传播也不例外。此种传播风格更易于塑造庄严肃穆、井然有序的仪式现场氛围,凸显仪式政治主题的严肃性与出场领导角色的权威性。新媒体时代的到来,使更加柔和内敛的柔性传播方式逐渐兴起,且在政治传播领域应用得更加广泛。根据国内学者的观点,柔性传播“更讲求以温和、友善、平等的态度,通过文字、图片、卡通、动画、音乐、视频、电影等灵活多变的表现形式,传播平民化、生活化、个性化的丰富内容,注重受众参与和双向互动,以取得潜移默化、润物无声的传播效果”[18]。作为传统宣传风格的有益补充,柔性传播风格在政治仪式传播实践中的广泛运用,既迎合了以互联网为代表的电子媒介传播便捷、开放与自由的特性,又与传播受众的个性化需求心理相契合,生產出更深层次的情感共鸣,吸引了更多仪式受众的共同参与,从而丰富了政治能量聚合的源泉。政治仪式与政治能量聚合之间的紧密关系可参见图1。

三、国庆招待会如何聚合政治能量

国庆招待会具有庄重的仪式感,不仅是全国各族各界人民齐聚欢度国庆的盛会,更是聚合政治能量的重要形式。国务院、国务院组成部门、地方政府和驻外办事机构都可以举办国庆招待会,而国务院举办的规格最高,也最具连续性,那么,国务院举行的历次国庆招待会是如何聚合政治能量的呢?

(一)生发政治能量聚合动力:国庆招待会的符号元素

公历国庆日和人民大会堂是我国国庆招待会的时空二维定位坐标,这在确立仪式基本属性的同时,也塑造了特定的社会主义政治能量聚合场域。1950年9月29日,为庆祝中华人民共和国成立一周年,周恩来总理代表政务院举办首次国庆招待会,欢宴来京参加国庆大典的各民族代表。从此,这场政治仪式便成为国务院的惯例,一直延续至今①。选定在十一国庆节的前夕召开国庆招待会,既能唤醒所有仪式参与者的“历史记忆”,使人们回忆起一年来的拼搏历程与建设成就,又可以激发其“未来遐想”,展望来年的追求目标与奋斗路径,并通过往复有常的仪式举行构筑起连续性的时间记忆,镌刻爱国情怀。招待会行进的具体时间节奏把控也极为讲究,通常在下午5时至6时许(不同年代具体时间略有变化),党和国家领导人步入宴会大厅。紧接着,军乐队高奏国歌,全场肃穆齐唱国歌。之后,领导人走上主席台致祝酒词,总结过往成就,展望来年目标。在致辞结束后,大家在喜气洋洋的乐曲声中纷纷举杯,共同祝福新中国华诞,人民幸福安康,中外友谊长存。招待会全程由一位国务院负责人主持(通常为国务院总理、副总理或国务委员),每项环节以其规范化、程序化的步调与程式,严格精准的时间定位,塑造了庄严、神圣又不失喜庆的国庆仪式氛围。而在仪式空间层面上,自从1959年雄伟瑰丽的人民大会堂落成以后,历年的国庆招待会便均固定在国宴厅举办。作为我国最具代表性的红色地标之一,人民大会堂既承载着共和国建设与改革的厚重历史,又凝结了政治话语与人民意志。在二楼的国宴厅举办国庆招待会,使仪式参与者在区别于日常空间的特定场域中“共同出场”,在强化国家和政党认同的同时广泛汇聚政治能量。

历次国庆招待会的参与人员是这场隆重政治仪式的生命符号,他们的出场是仪式性质的直观体现,也彰显了政治能量聚合的根本属性。党和国家领导人是出席国庆招待会的固定群体代表,他们的赴宴,一方面,决定了国庆招待会的根本性质:一场高举爱国主义和社会主义旗帜,维护党中央权威与集中统一领导,团结全国各族人民及海内外中华儿女力量的政治仪式;另一方面,体现出党和国家对这场年度政治庆典的高度重视。除此以外,从党和国家领导职务上退下来的同志,中央党政军群有关部门负责人,各民主党派、全国工商联负责人,无党派人士代表,部分香港特区人士、澳门特区人士、台湾同胞和华侨、华人代表,部分外宾与各国驻华使节,各职业、各民族代表以及当年的先进集体与英雄模范人物代表(如1998年抗击特大洪水官兵代表、2008年北京奥运会参赛团体代表等)也应邀出席招待会,充分体现出仪式参与主体的代表性,为更广泛的政治能量聚合赋予了生命活力。

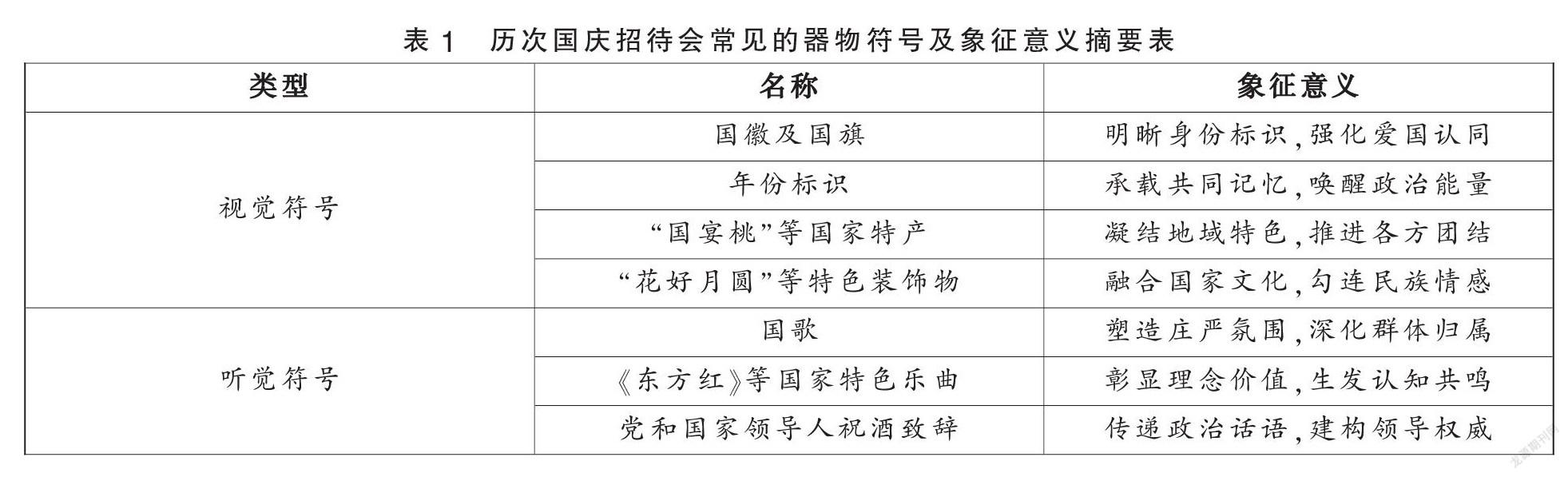

特定的仪式器物同样是国庆招待会里不可或缺的符号元素,其承载的独有象征意义可以从视听触等多感官渠道唤醒仪式参与者政治能量聚合的共鸣。表1统计了历次招待会常见的器物符号及其蕴意。根据仪式参与者的身体感官,这些器物符号可以划分为视觉符号和听觉符号两类。在视觉符号中,国徽、国旗等国家主权标识明晰了仪式参与者的人民身份标识,强化了其国家认同意识;年份标识等时间符号则承载了仪式的共同时间记忆,唤醒了各方主体的政治能量;而各类国家特产和仪式特定装饰物通过国家文化和地域特色的精妙展现,凝聚起各地区与各民族的共同体意识。另外,在听觉符号中,国歌作为最崇高的国家音频标识,在塑造仪式现场庄严氛围的同时,深化了仪式主体的国家群体归属;除国歌以外,《东方红》等国家特色乐曲也是历次国庆招待会上的“常客”,它们不仅宣扬和彰显了仪式的理念价值,更使所有参与者的价值认知产生共鸣;而领导人的祝酒致辞则是乐曲外的另一类听觉符号,他们通常借此机会传递国家话语、政党意志与人民诉求,并在无形中建构起领导权威。总体来看,历次国庆招待会中每一项精心设计的器物符号,都能激发参与者的价值与情感认同,进而凝聚政治能量。

总体而言,历次国庆招待会通过巧妙糅合时空定位、参与人员和象征器物等符号元素,形塑起特定政治仪式背景下的能量场域,调动了仪式共同体对国家和政党内心中的政治认同,广泛积攒起政治能量生成和汇集的活力,使每位仪式主体及其他受众迸发出聚合政治能量的强烈意愿与动力,这促进了新中国成立以来全社会政治能量最大限度地汇聚在一起。

(二)凝聚政治能量聚合共识:国庆招待会的主题灵魂

历次国庆招待会通过政治主张的传达,凝聚了国家繁荣、人民幸福道路上所有亲历者和见证者情感认知的最大公约数,使政治能量的聚合道路具象化。在每年国庆日来临之际隆重举行招待会,通过建构独有的仪式话语体系,回顾过往一年的奋斗经历与建设成果,展望来年的发展目标与光明前景。如前所述,政治仪式话语体系最鲜明的内核即是凝聚着国家话语、政党意志与人民诉求的政治主张。中华人民共和国走过的70多年光辉历程可以根据时代特征划分为不同时期,由此,历次国庆招待会所宣介的政治主张也被刻上了鲜明的时代烙印。运用Rost cm 6文本挖掘工具,这里以党的十一届三中全会和党的十八大为分期,对党和国家领导人在历次国庆招待会上发表的讲话文本进行量化处理,形成如图1所示的历次国庆招待会领导演讲文本语义网络分析图(1951、1971、1972、1973年份文本资料缺失)。通过语义网络图可以看出,在社会主义革命与建设时期,“人民”“社会主义”“中国”“斗争”“革命”等词语居于文本语义网络的中心;在改革开放和社会主义现代化建设新时期,处在文本中心的则是“人民”“中国”“发展”“改革”等词汇;而在中国特色社会主义新时代,“人民”“中国”“实现”“发展”成为这一阶段文本话语体系的中心。纵览各阶段文本的中心词汇不难发现:无论时代如何变迁,“中国”“人民”“社会主义”等词语始终占据着仪式话语体系的中心,这体现出国庆招待会对于国家身份建构、人民诉求表达以及根本发展道路的高度重视和一以贯之。另外,社会主义革命与建设时期对于“革命”“斗争”以及改革开放以后对“发展”“改革”等词语的频繁提及,反映出不同时代背景下党中央工作重心和工作主张的变迁。

党和国家领导集体与个人权威的树立与展现也是国庆招待会话语灵魂的关键要素。在招待会进行的全过程中彰显党中央的权威,诠释了政治能量聚合的根基所在。除20世纪50年代早期举行的几次招待会以外,其余国庆招待会均有党的最高领袖出席,除此以外,在任或退休的党和国家主要领导同志也会一同参加。从历年《人民日报》对国庆招待会的报道来看,自20世纪90年代以来,中共中央政治局常委与其他党和国家领导同志的出场及播报顺序被明显区隔开来,1995年出现了第一张中共中央政治局常委在宴会厅中心桌席旁依次排开,集体环绕在国徽、年份与国旗下的新闻图片,这一报道方式一直延续至今。这些细节无一不体现出政治仪式对党中央权威的凸显与合法性确认,诠释了全体人民政治能量聚合的政治根基,即党的集中统一领导。

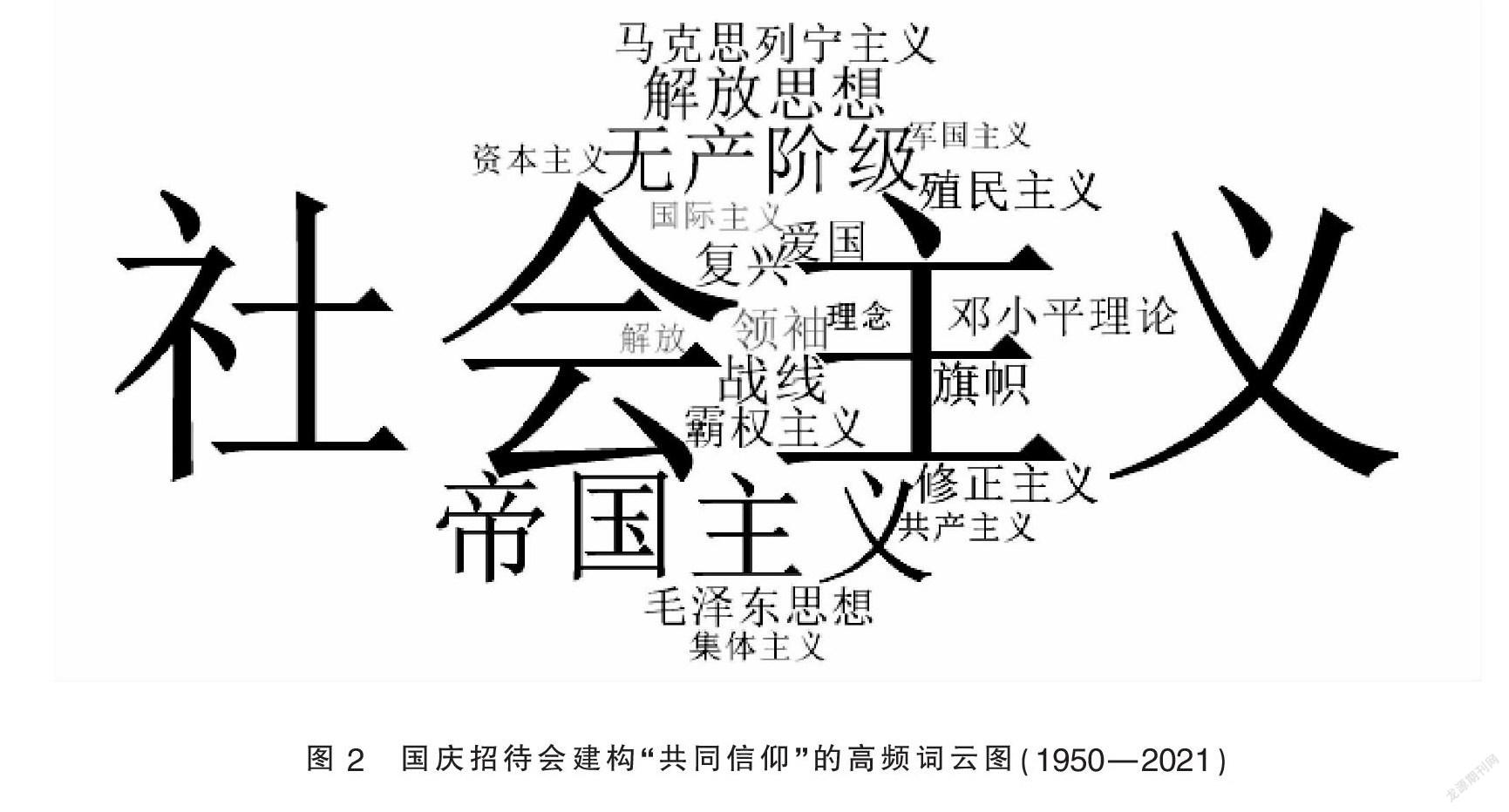

坚定的理想信念是坚持正确道路的根基,历年的国庆招待会话语体系的建构离不开对于仪式参与者共同政治信仰的塑造,這为全体人民政治能量指明了聚合的方向。图2为运用Nvivo 12软件,将历次国庆招待会上的讲话文本中有关“信仰”“理念”的高频词汇进行手动筛选和可视化分析,得出国庆招待会建构“共同信仰”的高频词云图。从中可以看出,“社会主义”的词频数最高,在图中居于中心地位,这说明“社会主义”始终占据着仪式信仰话语体系的核心。同时,图中的“共产主义”“马列主义”和“帝国主义”“霸权主义”等词汇也较为突出,体现了党中央对于“共产主义”“马列主义”“毛泽东思想”及“邓小平理论”等理论方向的坚持以及对于“帝国主义”“殖民主义”“修正主义”和“霸权主义”等错误思想的反对。上述信仰和理念一同构建起国庆招待会所宣扬的共同信仰体系。而从信仰宣介的过程上看,国庆招待会以其独有的仪式体系和话语宣介,将喜庆轻快的节日氛围与庄严神圣的政治仪式感相交融,强化了人民心中的政党认同与信仰认同,并以此为枢纽,激励着人们将这种理想信念转化为明确的行动抉择和持久的意志力量,为全国人民政治能量的聚合指明了道路方向。

总之,从主题灵魂的角度看,历次国庆招待会以宣介政治观点主张、树立政治领导权威、塑造共同政治信仰的方式,清晰地指明了仪式共同体政治能量聚合的方向,即在党中央的坚强正确领导下加强社会主义建设,为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴,促进了新中国成立以来全社会的政治能量能够始终沿着共同的道路汇聚在一起。

(三)丰富政治能量聚合源泉:国庆招待会的媒介传播

正是凭借着报纸、广播、电视、网络等新闻媒介的信息传播与交流功能,国庆招待会的影响力与感召力才足以冲破时空束缚,吸引全国人民的目光,突破政治能量聚合的边界。正如前文所述,加大报道力度是提升媒介传播效果的基础。《人民日报》作为党和政府宣传政策主张的主要媒体,是党中央高层政治动态和中国社会发展变迁的一面镜子。这里考察了《人民日报》对于历年国庆招待会的报道数量、字符总和与版次情况,以期直观了解这场年度政治仪式的传播力度概况,结果如表2所示②。从表中可以看出,在党的十一届三中全会(1979年)以前,有关报道字符数量呈明显上升趋势,头版数却逐渐减少。考虑到当时报道文本中与仪式主题无关的出席领导与外宾姓名占据的篇幅愈来愈多,这一报道特征实际上体现出国庆招待会在国家政治仪式体系中占据的地位不够突出,媒体报道力度相对偏小。而自改革开放以来,相关报道的文本字符数量逐渐上升,头版数及刊登图片数量与举办次数高度匹配,这表明,1979年以后国庆招待会逐步走向规范化、程式化,媒体报道也逐渐形成规定模式:刊登字数稳中有升,每篇报道固定使用1—2张仪式现场的领导人图片,并始终占据着当日报纸的头版头条。传播力度的增强,大幅度提升了国庆招待会的政治影响力。

中国通信技术发展所带来的传播方式变迁,也大幅度拓宽了国庆招待会的“影响域”,使更多普通百姓能够身临其境地参与到这场国家政治仪式中来,延展了政治能量聚合的范畴。改革开放以前,由于信息技术的不发达,国内对于政治新闻的报道方式仅限于报纸、广播和书籍等传统形式。而在此之后,电视与网络等现代电子信息媒介在国内的普及,极大地革新了新闻的传播方式,也直接影响了政治仪式的宣传与报道。《新闻联播》作为国内最重要的政治类电视新闻节目,于1978年开播,为传播党和国家高层的政治动态搭建了现代化的媒介平台,也为实现国庆招待会宣传报道的视听融合“全覆盖”提供了最主要的传播工具。随着融媒体时代的到来,以报纸、书籍与电视为代表的传统媒体和以微信、微博、短视频和新闻客户端为代表的新兴媒体所构建的融媒体矩阵,以其资源共享、更新快捷和互动开放的独有优势,极大地扩展了政治仪式新闻的传播范围,提升了传播效果,延展了国庆招待会的仪式参与边界,使国庆招待会传递的有形政治符号信息在广大人民心中抽象为无形的政治能量。

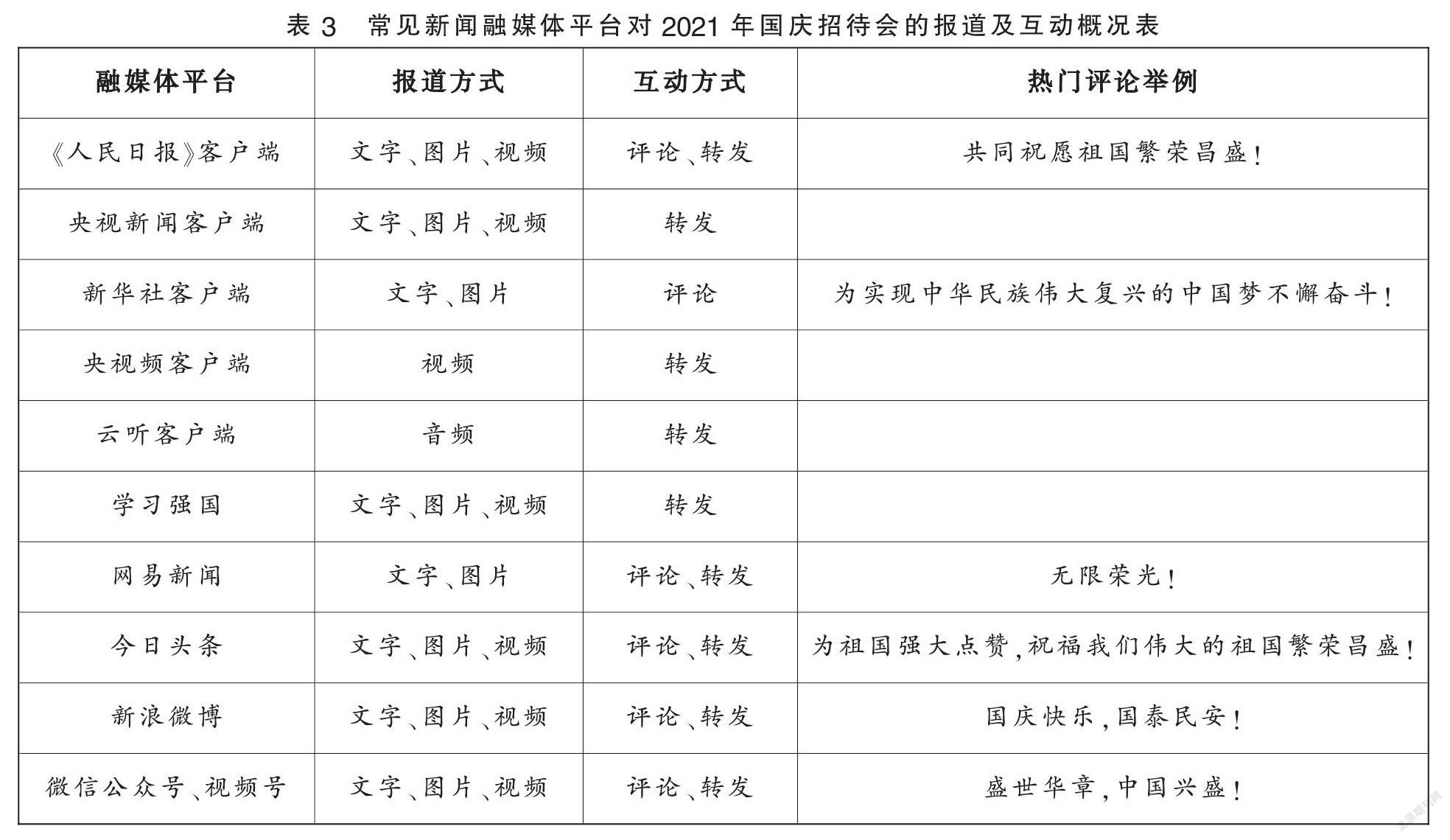

同时,多种媒介载体的混合运用使媒体报道更趋温和与多变,正逐渐改变着以往的政治新闻传播风格,扩大了国庆招待会的受众群体范围,拓宽了政治能量聚合的来源。表3列举了常见的新闻融媒体平台对2021年国务院举行的国庆招待会的报道及互动概况。从表中可以看出,以人民日报、中央广播电视总台与新华社为代表的官方媒体和以网易新闻、新浪微博与微信为代表的商业媒体均通过文字、图片和音视频方式,对该年度的国庆招待会进行了宣传报道,这是对以往单一纸质媒体主导下莊严肃穆的刚性传播风格的有益补充;而广大网友也采取了评论和转发等方式积极开展线上互动,在各类网络平台上表达自己对祖国和人民的衷心热爱与美好祝愿。总体而言,新中国成立以来,新闻媒介传播力度、方式和风格的渐变,加强了新闻传播媒体与受众的双向互动程度,提升了国庆招待会在人民群众中的关注度与影响力,提升了国庆招待会的宣传效能,激发了人民心中的情感共振,拓宽了政治能量的聚合来源。

在媒介传播方面,历次国庆招待会以渐趋增大的传播力度、更加高效便捷的传播方式与多元综合的传播风格,将仪式传递的有形符号信息加以提炼和整合,生产出无形的政治能量,同时延展了仪式共同体的时空场域,编织出一张细密的政治能量聚合网络,促进了新中国成立以来全社会的政治能量能够始终以最高效的方式最大限度地汇聚在一起。

总体来说,历次国庆招待会通过建构仪式符号元素、凸显仪式主题灵魂以及加强仪式媒介传播,在不同历史阶段生发了全国最广大人民的政治能量聚合动力,凝聚了政治能量聚合共识,丰富了政治能量聚合源泉。新中国成立以来,国庆招待会作为每年国庆日所举办的隆重盛大的政治仪式典礼,在广泛调动起全国各族人民对国家形象和党政权威的内心认同感的同时,更有力地汇聚了不同地域、不同民族、不同行业和不同身份的中国人投身于社会主义建设和民族复兴事业的不竭能量动力,保证全社会在党中央的领导下心往一处想,劲往一处使,这正是国庆招待会超脱于仪式本身之外的重要政治意义,彰显了其独特的政治能量生产与再生产价值。

四、构建新时代中国特色政治仪式体系

通过新中国成立以来历次国庆招待会活动鲜活图景的呈现可以看出,政治仪式以符号元素、主题灵魂与媒介传播的三维向度,最大限度地聚合了仪式共同体的政治能量。观照政治仪式聚合政治能量的理论逻辑与实践图景,以及新时代背景下加快构建与国家发展、民族复兴相协调的新时代中国特色政治仪式体系的现实需求,需要精心设计符号元素,形塑仪式象征体系;充分彰显主题灵魂,建构仪式话语体系;大力提升传播能力,缔造仪式共享体系;着力融三者于一体,以知行合一厚植中国特色政治仪式体系的时代根基。

(一)精心设计符号元素,形塑仪式象征体系

符号象征既是社会意识形态的直观凝练,又以刺激感官的方式激起参与者的内心情感。历次国庆招待会通过悉心创设、布置与调控的时空符号、人物符号与器物符号,既充分凝结了共和国的政治与社会特征,又呈现给仪式受众最直观、最深刻、最震撼的视听体验,激扬起人民群众心灵深处对于党和国家最深厚的情感认同,使其迸发出最真挚的拥党与爱国的正能量。除国庆招待会以外,党和国家举办的其他重要政治仪式,如国庆阅兵式、各类纪念大会和公祭仪式等,都塑造了自身独有的仪式符号体系。因此,要大力推广这些政治仪式的成功经验,着力突出各种物质或精神象征符号在仪式过程中所发挥的关键作用,通过精心设计将其融入政治仪式的各环节之中。在新时代背景下,更需以各类象征性政治符号作为仪式信仰传递与仪式受众情感相联结的有形中介,坚定广大人民对中国共产党和党的政治领袖的绝对认同,升华广大人民对七十余载辉煌历史共和国的深厚情怀,以仪式象征体系的形塑为政治能量聚合奠定基础。

(二)充分彰显主题灵魂,建构仪式话语体系

讲好中国故事,传播中国声音,彰显主题灵魂,是建构新时代中国政治仪式话语体系的基石。国家方针政策的主张、党中央领导核心地位的凸显、党和人民精神信仰的坚守,共同搭建起历次国庆招待会话语灵魂的主体框架。在圆满实现党的第一个百年奋斗目标,中华民族迈向伟大复兴,中国逐渐走近世界舞台中央的中国特色社会主义新时代背景下,我们要把政治仪式作为中国话语体系建构的重要阵地,充分彰显富有中国特色的政治信仰价值。具体而言,要牢牢把握意识形态领域的话语权,在政治仪式的宏大舞台上宣扬党和国家的政治立场、建设成就与信仰使命,充分彰显仪式主题内核;要毫不动摇地维护习近平总书记党中央的核心和全党的核心地位,毫不动摇地维护党中央权威和集中统一领导,统一全党全国各族人民的思想意志,描绘当代中国伟大社会变革的宏伟蓝图,为奋进新时代、走好新征程指明前进的道路。总之,要通过政治仪式主题灵魂的宣扬,明确政治能量聚合的目标方向,使广大人民在党中央的坚强领导下团结一致,向着共同的奋斗目标不断前进,书写新时代万众一心的崭新篇章,积聚起最广泛、最磅礴的政治能量。

(三)大力提升传播能力,缔造仪式共享体系

现代传媒技术能够有效冲破仪式时空的拘囿,延展共同体的磁场边界,为实现“无差别的仪式共同体验”搭建了共享平台。正如霍布斯鲍姆所言,“再精致的政治宣传也比不上大众媒体的能力,因为它可以有效地把民族象征融入每个人的生活之中”[19]。纵观国庆招待会70余年的举办与传播历史不难看出,网络、电视等信息传播技术的广泛运用,有效提升了传播效能,拓宽了仪式场域,为身处人民大会堂的仪式在场者、媒体讯息受众、自发组织讨论的网民三者间创设出“共同情境”,编织起一张传递情感认同、凝聚价值共识、聚合政治能量的仪式网络,缔造起国庆招待会的仪式共享体系。从另一方面来看,国庆招待会仍旧缺少仪式画面的实时转播,以及更大范围、更多方式的仪式出席者与广大受众间的双向互动。因此,在新时代背景下,应更多地提升公众的仪式参与及共享空间,扩大政治仪式的传播与共享覆盖面,鼓励广大人民群众主动地参与国家仪式活动并融入其中,身临其境地体会国家日新月异的变化发展,进而更加激发其不竭动力,坚定不移地走好未来新时代道路上每一步,丰富政治能量聚合的源泉。

(四)巧妙融合三者效能,厚植仪式时代根基

在分别发挥仪式符号元素、主题灵魂及媒介传播功能的基础上,更要在中国特色的政治仪式语境中将三者巧妙融合,营造与新时代背景相适应的政治仪式新形式。要在以突出党和国家象征性政治符号的公益网络中搭建中国特色社会主义政治信仰的话语框架,并借助以主流媒体为重要载体的媒介传播渠道进行仪式主题的宣发与共享。通过三者合力的凝聚,以仪式出席者与广大人民群众为组成部分的仪式共同体的政治能量才得以在最大范围内接续生成,并沿着党中央所指引的光明道路广泛汇聚,最终形成助推中国特色社会主义伟大建设的恢宏政治能量,从而达到构建新时代中国特色政治仪式体系的预期目標。同时值得注意的是,将政治信仰根植于政治客体的情感和心理中,并使其化为具体的行动,最为重要的是将政治仪式中释放的政治主张与政治权力的运作一致起来[20]。基于此,我们在加速构建新时代富有中国特色的大党大国典礼制度体系的同时,更要做到仪式操演与政治实践二者间的高度执行统一。在以习近平新时代中国特色社会主义思想作为一切工作思路遵循的同时,做到将之真正付诸实际,强化政治仪式的实践支撑,只有如此方能厚植政治仪式聚合政治能量的时代根基。

注释:

①唯一例外是在1976年,时年9月毛泽东逝世,故国务院未在当年国庆节举办庆祝活动。

②这里仅统计了《人民日报》对国庆招待会的新闻报道,不含刊登的党和国家领导人讲话文稿。

参考文献:

[1]中国共产党成立100周年庆祝活动总结会议在京举行,习近平亲切会见庆祝活动筹办工作各方面代表[N].人民日报,2021-07-14.

[2]储建国.政治能量的动态均衡与政治系统的稳定性[J]. 武汉大学学报(社会科学版),2001(3).

[3]曾楠,张云皓.政治仪式:国家认同建构的象征维度——以庆祝中华人民共和国成立70周年大会为考察对象[J]. 云南民族大学学报(哲学社会科学版),2020(6).

[4]曾楠.政治仪式建构国家认同的理论诠释与实践图景——以改革开放40周年纪念活动为例[J]. 探索,2019(3).

[5]乔凯,朱平.国家纪念仪式促进政治认同的逻辑与路径——以国家公祭仪式为例[J]. 西南民族大学学报(人文社会科学版),2020(10).

[6]朱庆跃.民主革命时期祭奠仪式在中共政党文化构建中的运用特征及功能价值[J]. 深圳大学学报(人文社会科学版),2018(6).

[7]朱庆跃.政治仪式在中共政党文化构建中的功能价值分析——以民主革命时期抗日纪念仪式为例[J]. 现代哲学,2021(4).

[8]宋斌,黄伟力.延安时期中国共产党的政治仪式与信仰塑造[J]. 上海交通大学学报(哲学社会科学版),2021(3).

[9]大卫·科泽.仪式、政治与权力[M]. 王海洲,译.南京:江苏人民出版社,2021:14.

[10]金霞.政治仪式的符号学解读——以阅兵式为例[J]. 武汉理工大学学报(社会科学版),2014(6).

[11]王海洲.作为媒介景观的政治仪式:国庆阅兵(1949—2009)的政治传播学研究[J]. 新闻与传播研究,2009(4).

[12]彭兆荣.文学与仪式:文学人类学的一个文化视野——酒神及其祭祀仪式的发生学原理[M].北京:北京大学出版社,2004:53.

[13]转引自包亚明.现代性与空间的生产[M].上海:上海教育出版社,2003:83.

[14]维克多·特纳.象征之林:恩登布人仪式散论[M]. 赵玉燕,等译.北京:商务印书馆,2006:6.

[15]MICHAEL WALZER. On the Role of Symbolism in Political Thought [J]. Political Science Quarterly, 1967(2).

[16]马克斯·韦伯.经济与社会:上卷[M]. 林荣远,译.北京:商务印书馆,1997:241-269.

[17]汤筠冰.国家仪式的视觉转向及其传播的路径转型[J]. 江苏行政学院学报,2010(4).

[18]刘晶.论国家领导人形象的柔性传播[J]. 中州学刊,2017(2).

[19]埃里克·霍布斯鲍姆. 民族与民族主义[M]. 李金梅,译.上海:上海人民出版社,2006:138.

[20]顾伯冲.增强政治仪式聚合政治能量的功能[N].学习时报,2018-04-23.

Political Energy Aggregation under the Landscape of Political Ceremony: A Political Phenomenological Investigation of the National Day Reception

GUO Daojiu, TU Tiancheng

Abstract: Political ceremonies effectively unite the ceremonial community and society through the regulation of symbolic elements such as time and space positioning, participants and symbolic objects, the highlighting of themes such as political propositions, authority of leadership and common beliefs, and the construction of communication strength, communication methods and communication styles. Taking the national day reception of the State Council, which is a typical continuous and fixed political ceremony in our country, as the object of investigation, can reveal the theoretical logic and practical path of political ceremony in gathering political energy from the perspectives of symbolic elements, soul of the theme, and media communication. In the context of the new era, it is more necessary to carefully design symbolic elements, fully demonstrate the soul of the theme, and vigorously improve the efficiency of communication, so as to build a political ceremony system with Chinese characteristics and condense the majestic political energy of socialist construction with Chinese characteristics.

Key words: political ceremony; political energy aggregation; political communication; national day reception

责任编辑:邓 喆