专家参与机制的功能演化

2022-04-17荆克迪刘宜卓

荆克迪 刘宜卓

摘要:随着“十四五”规划的实施与2035年远景目标的推进,关系现代化建设新征程的各类重大行政决策在新阶段将陆续出台,因此各级政府在政策制定过程中更需要专家群体提供智力支撑。专家参与机制内部存在为利益集团发言、行为越界、建议误导等潜—负功能,而专家论证程序的规范化运行将增强专家参与机制的显—正功能与潜—正功能,对潜—负功能有改善作用。对现有政策文本设计不完善之处,应加强政策间协同联动、保障论证结果效力、稳妥推进论证否决与完善专家评估子机制,以发挥专家参与机制在行政决策系统内的积极作用。

关键词:结构功能;专家论证程序;专家参与机制

中图分类号:D63 文献标识码:A 文章编号:1003-1502(2022)02-0055-10

一、问题的提出

重大行政决策对经济发展与社会运行有至关重要的作用,但现阶段各地政府在重大行政决策过程中仍然存在未充分征求民众意见、未严格执行专家论证程序、未进行项目可行性分析等情况,如云南河口斥资2.7亿元建设的“文化长廊”仅存续3年即被拆除[1],经济实力不强的贵州独山县举债400亿打造“天下第一水司楼”等烂尾工程[2],该类形象工程、政绩项目造成社会资源严重浪费,给政府形象带来严重的负面影响。《重大行政决策程序暂行条例》(下称《暂行条例》)于2017年6月9日公开征求意见,并于2019年9月1日正式施行,对各级政府重大行政决策规范化制定提出要求。《暂行条例》将重大行政决策过程规范化为公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定五项程序,其中第十九至二十一条对完善专家论证程序的必要性、方式与实现路径提出要求,强调要严格执行专家论证程序,发挥专家在政策制定过程中的智力支持作用。专家论证程序是指决策承办单位对依法纳入重大行政决策目录管理的决策事项,组织相关领域专家对拟决策事项的合法性、科学性、可行性、风险性以及其他相关因素进行的专业性论证活动[3]。专家将掌握的专业技术知识运用到重大行政决策之中,提升决策科学化程度,有助于减少“三拍”(即拍脑袋决策,再拍胸脯保证,最后拍屁股走人)决策数量,使专家论证程序运行更为规范,改善行政决策中专家参与机制缺乏独立性、难以发挥实质作用等情况。自党的十八大以来,习近平总书记提出建设“中国特色新型智库”,首次将智库发展上升到国家战略的高度。从2015年中办、国办印发《关于加强中国特色新型智库建设的意见》,推动构建党政部门、社科院、党校行政学院、高校、军队、科研院所和企业、社会智库协调发展的决策咨询网络,再到《暂行条例》的出台,都标志着专家参与机制正处于自身结构与功能发生变化的关键时期。为此,应进一步探讨该机制的完善路径,以发挥其在行政决策系统中的积极作用[4]。

二、理论选择与文献综述

(一)理论选择

结构功能主义是现代西方社会科学研究的重要理论流派,其思想源流可追溯至孔德,该流派认为社会是由多个子系统构成的一个稳定且持久的结构,且每个子系统都相互联系并对社会整体的存续发挥各自的功能[5]。美国社会学家帕森斯正式提出结构功能主义概念,帕森斯将社会系统能保证其自身维持延续的原因归结为四个功能性条件,即适应、目的达成、整合和潜在模式维护四项基本功能,这四个功能对应的四个子系统分别为经济系统、政治系统、社会共同体系统和文化模式托管系统,即“AGIL功能模式”。结构功能主义流派的另一位代表人物罗伯特·默顿,在对人类学中功能学派所坚持的“功能统一性”“功能普遍性”和“功能不可缺少性”这三条“流行的假设”提出质疑的基础上,提出了“中层理论”(middle-range theory)策略以及新的功能分析范式,引入“潜功能”(latent function)、“反功能”(dysfunction,亦称负功能)的概念,认为并非所有的组成部分都以正功能的姿态呈现。因此,要对现实社会结构的客观后果进行功能认识,并做出功能评价,拓宽功能分析的领域,将结构功能主义推到一个新阶段[6]。从静态视角看,可将出台的具体政策文本作为行政决策的静态表现形式;从现实逻辑与动态运行角度看,更应将行政决策视为一个整体系统,该系统包括问题认定、政策出台、政策评估与终结等系列细分过程与民意调查、可行性论证、文本撰写等具体内容[7]。其中专家参与机制作为行政决策制定系统的重要组成部分,是保障行政决策科学性与系统良性运行周转的关键子机制。本文使用默顿结构分析方法对专家参与机制进行探讨,将专家参与机制的演进历程作为着眼点,并以专家论证程序规范化运行作为分界线,分析专家参与机制在前后两阶段的结构变迁,进而探讨该机制在两阶段的功能变化。

(二)文献综述

现阶段以结构功能为视角展开研究的文献较为丰富,一方面,以结构功能的系统性与帕森斯“AGIL功能模式”为视角对问题展开分析。周定财从政府承担功能与自身结构出發,探索地方服务型政府体制机制的塑造路径[8];王杰等以县级政府权力清单的运行逻辑进行分析,将权力清单制度的运行结构看作是机制嵌入静态制度结构的产物[9]。另一方面,以子系统与中观角度为讨论重点,强调问题分析的现实性与对策建议的可操作性。周春霞着重从乡村治理的主体、结构、过程、内容、方式等方面阐述农村空心化现象对乡村治理的影响[10];李智使用默顿新功能主义分析范式,从官僚制的内在结构对官僚制的负功能进行开拓性研究[11];李鹏等分析社会救助瞄准机制的显、潜功能与正、负功能,提出通过社会救助瞄准机制的内部结构有机整合来有效地约束潜功能的反作用[12]。综合已有研究进展可发现,学界对结构功能方法的使用领域较为广泛,主要集中于政府治理、社会救助、乡村治理、社会运行等领域,研究结构功能理论变迁以及方法应用[13],为使用结构功能方法进行分析提供思考角度与应用基础,但涉及智库与专家对行政决策发挥作用的文献仍有待完善。

学界对专家决策参与的研究逐渐丰富,一方面,结合中国实际提出具有中国特色的决策过程模型,对学者参与治理的模式进行归纳[14],依据中国治理实践构建“上下来去”模型,该模型以辩证唯物论和历史唯物论作为哲学基础,可分解为四个子模型,具有鲜明的中国特色[15]。另一方面,以专家决策参与过程中存在的各类问题为探讨主线,James Lester通过调查发现公务员在决策过程中使用高校机构与研究组织相关成果的意愿不强烈[16];Grundmann则探讨专家在科技政策制定过程中应承担的具体责任[17];孟芊对地方政府编制五年规划中专家决策参与的情况进行调研,指出专家决策参与活动主要集中在前期调研与征求意见阶段,而全流程的深入参与仍待加强[18];胡肖华等对某省三级政府近1900名公务员进行问卷调查,指出有过半数调查者认为专家智库在本级政府行政决策中存在独立性不够、公正性不足、实际作用不大等问题[19];罗彪则指出现有行政决策系统内存在专家被利益集团俘获、专家论证越界、专家角色异化等问题[20]。同时在专家决策参与的完善方面亦有提出加强内部控制[3]、完善专家参与机制、设计权责体系等具体措施的研究文献[21]。回顾上述研究进展可发现,《暂行条例》出台前(即专家论证程序规范化运行之前)的研究主要集中在专家参与机制现存的不足与缺陷,出台后关于专家论证程序的研究文献逐渐增多,所以可在现有研究基础上进一步探讨专家参与机制及其功能演化。

三、专家参与机制的功能分析

(一)专家参与机制与专家论证程序的关系探讨

1.专家参与机制的运行流程。行政决策系统包括信息支持、专家参与、领导决策与反馈调整等多个子系统,其中专家参与是维持行政决策系统良性运转的关键子系统。再参考专家决策参与的介入程度与介入路径,可将专家参与机制的流程确定为:问题发现与研究、发表意见、跟踪反馈、评估评价四个环节(见图1)。

首先,问题的发现与研究是专家决策参与的发起环节,现实中许多公共问题皆由专家率先发现并展开先期调研论证,将研究结果呈报行政部门,使该社会问题进入决策议程转化为政策问题。其次,发表意见可作为专家决策参与的正式开始环节,该环节专家的参与方式以座谈会、专业知识咨询等形式为主。再次,跟踪反馈是专家追踪决策执行的重要环节,通过试点经验总结等方式对决策执行的偏差进行修正。最后,在评估评价环节,专家会对已出台运行的公共政策进行执行效果评价,以此作为政策调适或终结的重要参考,以上四个环节构成了专家参与机制流程运行的闭环。专家论证程序作为专家参与机制的重要组成部分,根据《暂行条例》第十九条至二十一条相关内容的表述,可将该程序纳入发表意见环节,作为对专家参与机制在运行流程上的重要补充与强化。

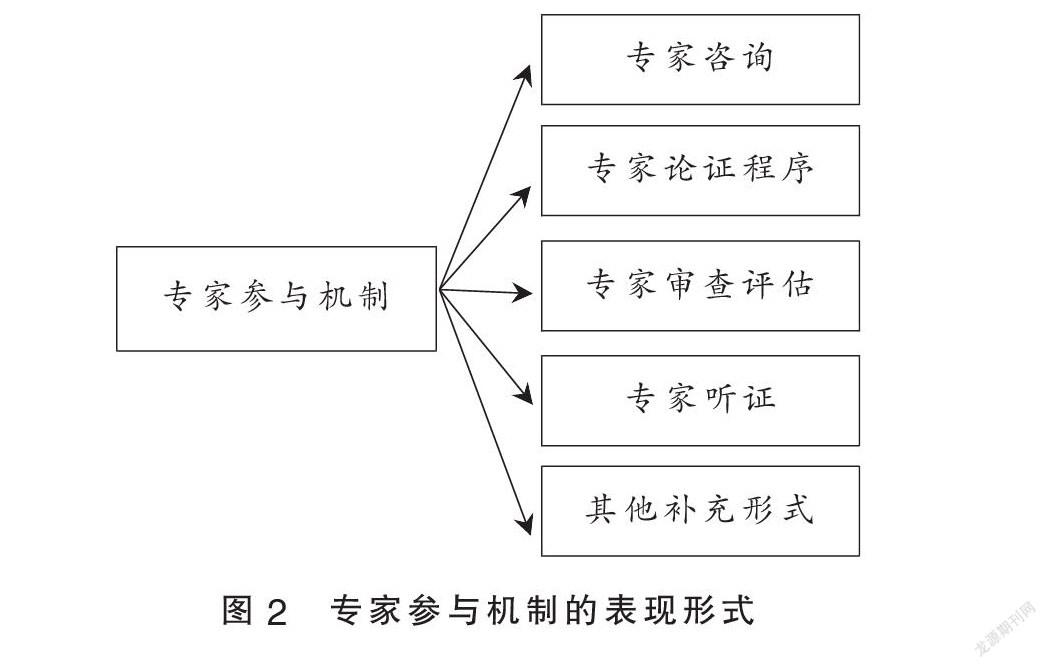

2.专家参与机制的表现形式。目前学界对专家参与机制尚未有明确的边界界定与表述,综合已有研究进展,本文将专家参与机制所包括的内容形式总结为:专家咨询、专家论证程序、专家评审评估、专家听证及其他补充形式(见图2)。首先,专家咨询可分为两种情况,第一类为决策讨论与制定阶段对专家进行咨询,第二类为独立咨询[22],该类咨询也即“智库”,为决策机构提供专业知识。其次,专家论证程序作为专家参与机制的重要组成部分,针对专业性、技术性较强的决策事项展开论证分析,对专家选择、专家库建立与运行管理有规范性约束,论证的独立性更强。除此以外,专家评审、专家听证及其他补充形式作为专家参与机制的重要组成部分,对决策执行情况进行评议,可起到监督、反馈等作用。

(二)阶段分析

在厘清专家参与机制与专家论证程序二者关系的基础上,本文将《暂行条例》出台后规范化运行的专家论证程序作为分界线,将专家参与机制的演变进程划分为前后两个阶段,使用默顿结构功能主义作为主要分析方法对两阶段展开分析,探讨专家参与机制的结构与功能演化。

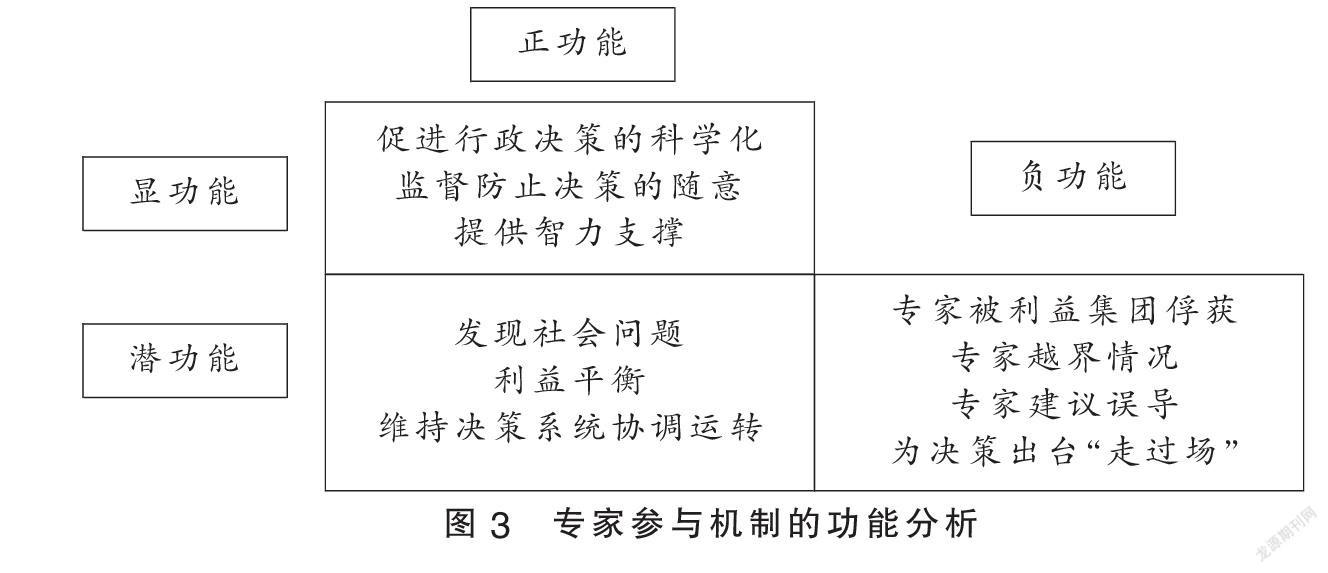

1.专家论证程序出台前专家参与机制结构功能探讨。参考专家参与机制对决策系统的作用,可将其显—正功能归纳为:促进重大行政决策科学化、提供智力支持、具有一定的监管功能可防止决策的随意性,进行风险把控等[16]。专家通过决策参与将专业知识输送到决策系统内部,可在很大程度上提升决策的科学性,对决策的制定起到风险把控作用。从决策系统的整体视角来看,专家参与机制还存在潜在正功能,其潜—正功能表现为发现社会上存在的问题,通过决策参与将社会问题转化为政策问题,保持决策系统议程的“疏通”;专家群体作为公民群体的一部分,可将专家参与机制视为公民参与的一种特殊机制,有利于发挥公民群体对决策议程的影响力,实现决策系统内的“利益平衡”(见图3)。

显—正功能与潜—正功能使专家参与机制发挥正向功能来维持决策系统协调运行。但同时专家参与机制也存在潜—负功能,如专家被利益集团收买为其代言,形成“知识—权力”垄断结构,使专家咨询、专家座谈会、专家听证会以走过场的形式,被决策机构用来作为推进其决策发布的“合法性”依据。据已有调查显示,在对某直辖市三级政府1640名公务员的问卷调查中,被问到“专家顾问团在本市政府决策中的作用时”,认为主要代表知识精英或特定群体的利益、公正性缺失的受访人数占调查总数的12.9%[23]。专家长期钻研关注自身研究领域,其擅长领域的高度专业化会与决策制定所要求的系统性、整体性思维存在一定冲突,且专家群体也是有限理性而非全知全能[24],相较于规划师、部门领导与公务员等实际工作者,专家在决策顶层设计等部分更具专业性,如果专家对专业性以外的部分进行意见干预,则易出现专家越界的情况,同时亦存在决策机构过度依赖智库等咨询机构,使决策机构内部工作人员出现思考与学习进取动力缺失等问题。

究其原因,机制设计不完善、参与者自身素质差异、信息不对称等多方面原因都易导致专家参与机制存在潜—负功能。首先,从专家参与机制设计的完善度来看,该机制具体包括专家选择机制、专家回避机制、同行評审机制以及其他子机制。现阶段专家选择机制主要以邀请制为主,但会出现决策机构以偏好性和指向性去邀请专家,使参与到决策议程中的专家都是决策机构想要邀请的专家,专家决策参与的客观性不足,导致专家俘获等问题出现。所以专家回避机制与专家选择机制应共同完善,避免专家因利益冲突等因素的干扰使其失去公正性与客观性。同行评审机制意为同业务领域专家对拟选择专家进行评估评价,评估内容包括专家资质、业务能力、相关经历等方面,并对专家评估出具咨询意见,保障专家意见的客观性与科学性,但现阶段该子机制仍处于起步阶段,有待在各级政府普遍确立与逐步完善。其次,决策参与者自身存在的某些原因,如专家的权威心理与越界倾向,也是导致潜—负功能出现的重要原因。除此以外,专家决策参与的模式,可以将其视为一种“委托—代理”关系,“委托—代理”关系模型本身就存在信息不对称等局限性,所以作为决策机构的委托者,如果存在故意隐瞒动机,不完全公布信息,就会削弱专家参与机制的科学性与权威性。潜—负功能严重影响了专家参与机制的客观性与科学性,削弱了行政决策系统的精准性与指向性,增加经济发展与社会运行的不确定性因素。

2.专家论证程序出台后专家参与机制结构功能探讨。2017年《暂行条例》出台,将专家论证程序确定为重大行政决策中的必要环节,使专家参与机制得到进一步补充与完善,其结构功能亦因此得到调整。显—正功能进一步得到巩固,重大行政决策的可行性将得到充分论证,重大行政决策具有影响深远、涉及利益主体范围广、投入成本高等特点,确立专家论证程序,可在提升专家参与机制显—正功能的基础上,进一步提升重大行政决策的科学性与客观性,从而实现决策出台后的政策效果预期,发挥促进利益分配平衡、减少社会问题、保持决策系统协调运转等潜—正功能。

现阶段各级政府已相继出台重大行政决策程序规定与专家论证程序专项规定,各地有关专家论证程序的相关专项规定内容主要对《暂行条例》中的相关规定进行落实,并结合各地实际予以丰富完善。本文将选取2017年《暂行条例》出台后各地相继出台的相关政策文本进行描述性分析,细化考量规范化运行后的专家论证程序对专家参与机制的影响与改进方向。

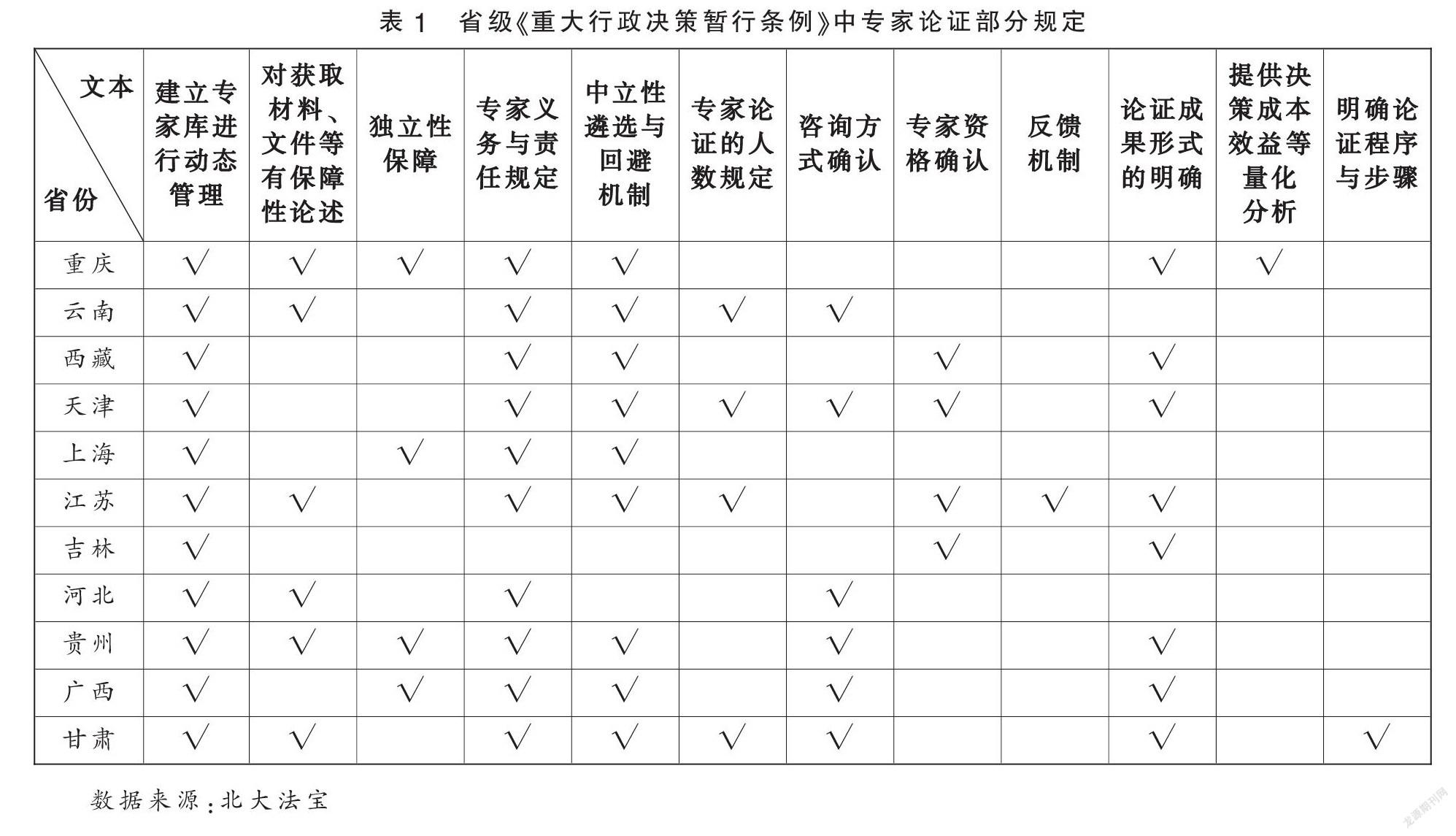

首先,对省级政府出台的政策文本进行分析,从表1可看出,参考国家出台的《暂行条例》,省级政府皆建立专家库并进行动态管理,高度关注专家遴选机制的完善,注重专家在决策过程中的中立性,明确专家应承担的保密义务与相应的技术责任;要求论证程序要形成书面报告等有效力的具体成果,保障专家论证“言之有据”,同时对论证过程中相关材料信息的可得性进行保障性规定。除此以外,部分省份还提出具有针对性的政策条款,如重庆提出对资源分配的政策论证尽量要使用量化分析,甘肃对专家论证程序的内容分为八个必要板块,且对论证程序进行细化,江苏明确专家论证程序的反馈机制,保障专家对行政决策制定执行情况的持续追踪,云南、天津等省市对于专家资格的确认与论证群体数量进行规定。

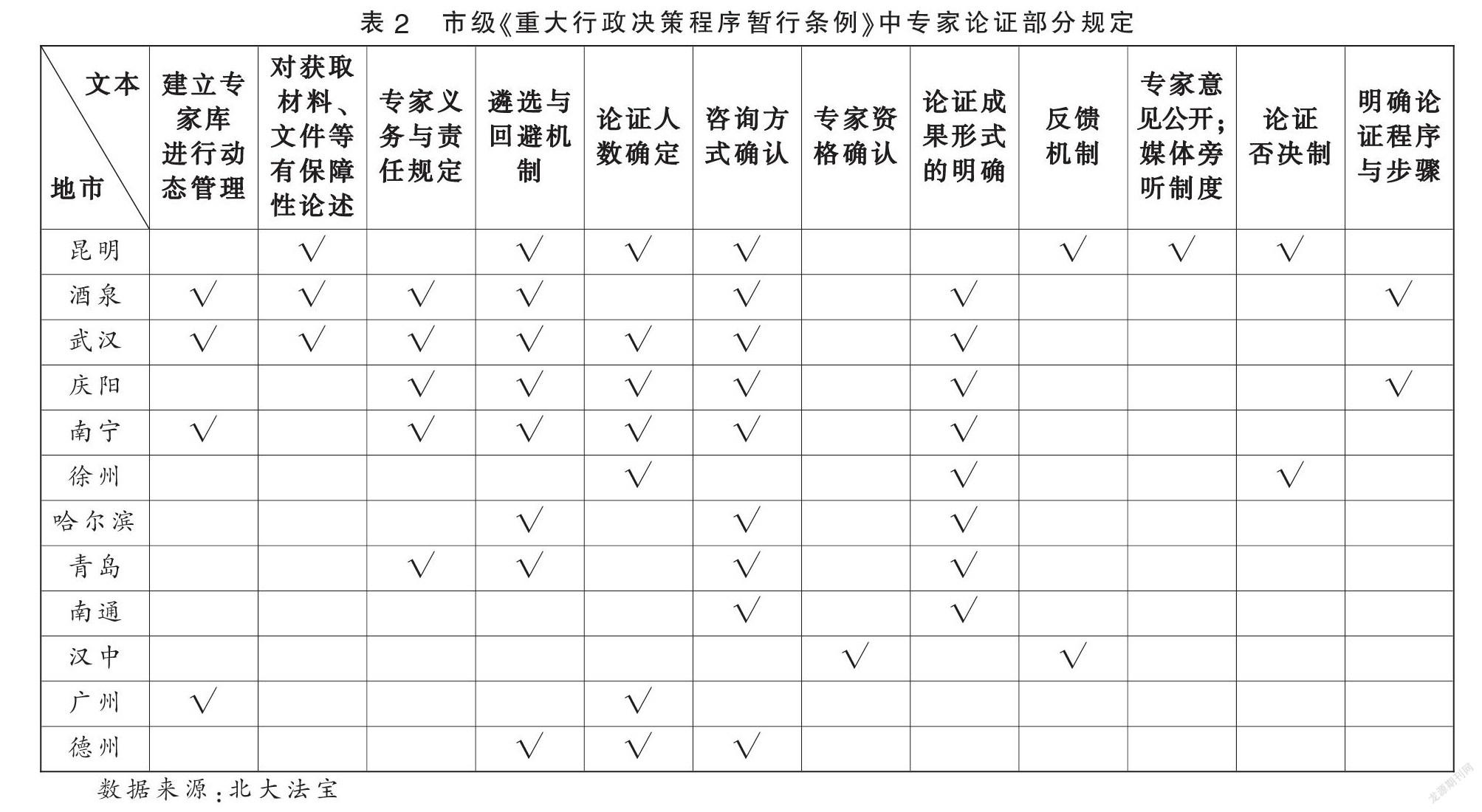

其次,按上述方法对市级政府相关政策文本进行分析,由表2可看出,由于省级文件多将其专家库进行市、县(区)共享,所以地市级相关政策文件内对建立专家库进行动态管理的要求相对较少;主要集中于咨询方式确认、论证人数确定、义务责任明确、遴选与回避机制构建等方面。相较于省级政府出台政策,市级政府更具一些创新性措施,如昆明市逐步推进专家意见公开制度、媒体与公众旁听制度,实行专家论证不通过则否决制度。

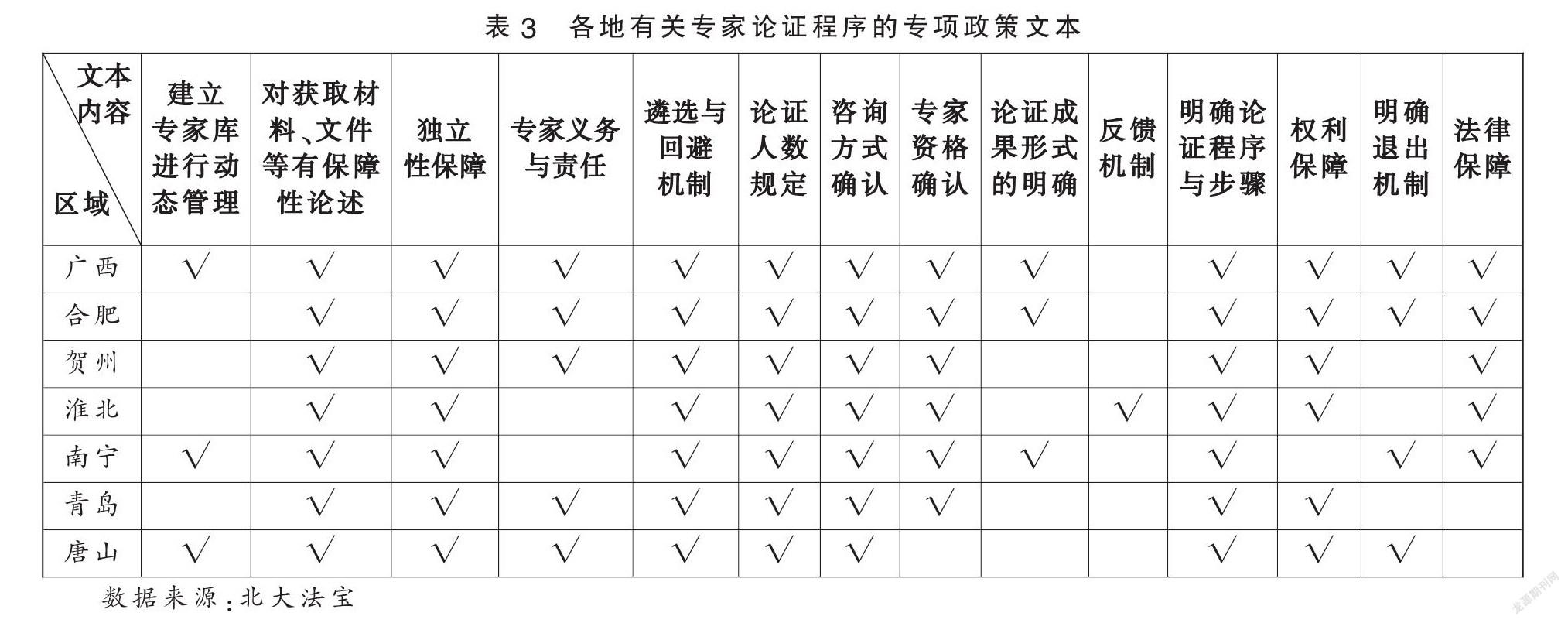

最后,仍按上述思路,对各地出台的重大行政决策专家咨询论证办法等有关专家论证的专项政策文本展开分析,对比省级、市级出台的《重大行政决策程序暂行条例》,专项政策文本更加系统与具体。从表3可以看出,专项政策对论证程序与需论证的内容都有明确规定,同时对专家的独立性、权责义务、资格确认、遴选及退出机制、论证专家的人数规定亦有明确说明,相较于省市出台的专家论证程序,更具有操作性与指向性,为专家论证程序的实施和落地提供政策参考。

专家论证程序的规范化运行,在完善专家论证程序自身的同时,亦有助于克服专家参与机制中的潜—负功能。如专项文本中提出:专家或者机构在重大行政决策论证過程中弄虚作假、谋取私利、违反保密规定或者存在其他违法情形的,取消其继续担任市政府重大行政决策论证专家或者机构的资格;情节特别严重,依法追究其法律责任[25]。法律制度的保障将减少专家被利益俘获的情况,从而提升专家参与的客观性。完善专家自身的权利责任体系,进行多方面约束,也有助于减少其个人意志的肆意发挥。专家遴选制度的规范化与科学化将进一步提升专家论证制度的独立性,减少决策机构对专家论证程序的操控性,从而使专家参与机制中的潜—负功能得到抑制,维持并推动决策系统整体优化,为公共政策达到预期效果做出保障。

(三)完善专家参与机制的对策建议

相关政策文本的相继出台,为专家论证程序规范化运行提供政策依据,但从政策文本设计的整体性来看,现阶段的政策文本在促进上下级政策联动、出台配套政策、保障文本运行效力等方面仍有待完善,基于此,本文提出以下政策建议。

首先,进一步完善专家论证程序。在制度设计方面应推动三类政策(省级政府、市级政府与专项政策)联动协调,对于三类政策应加强其在内容、程序、标准上的连贯性,使得上下级间的专家论证程序协调进行,为重大行政决策的落实统一思路。其次,严格专家论证程序的法律效力,建立起常态化的反馈机制,严肃对待决策机构的论证结果。妥善推进论证否决,将专家论证的结果切实反映到决策系统之中,改善决策系统中“唯上”观念。最后,完善专家审查评估等子机制,形成完整的闭环体系。作为决策的执行与终结阶段,应将专家审查评估作为政策执行效果验收的重要环节,在审查遴选、资格确认、审查程序、审查内容等方面进行完善,保持政策评估审查的客观性与中立性。

四、结论与展望

本文以默顿结构功能主义为分析框架,将在《暂行条例》中规范化运行的专家论证程序作为分界点,重点分析专家参与机制在专家论证程序出台前后两阶段的功能变化,得出程序规范化运行有助于改善专家参与机制中潜—负功能的研究结论,为提高决策的科学性与客观性提供保障。

现阶段专家论证程序正处于从顶层制度设计阶段向实践应用阶段推进的关键时期,随着专家论证程序在重大行政决策中发挥愈加重要的作用,以其为引领的专家参与机制在其完善体制设计、优化结构流程、改善作用功效等方面仍有广阔的探索空间。习近平总书记指出:“我们进行治国理政,必须善于集中各方面智慧、凝聚最广泛力量。改革发展任务越是艰巨繁重,越需要强大的智力支持。”[26]

随着“十四五”规划的实施与2035年远景目标的推进,各级政府必然会出台各类重大行政决策,而重大行政决策对经济发展与社会运行有较强的影响力,与国计民生关系重大,这就需要完善专家参与机制来保障决策的科学性。当今世界正面临百年未有之大变局,随着中国在国际上承担的责任愈发重要,学界也应加强探讨总结专家参与的中国模式,为国际事务的决策贡献中国智慧,彰显制度优势。

参考文献:

[1]杜放,叶前.云南河口斥资2.7亿建文化长廊 3年后花3亿拆除[EB/OL].(2014-10-15)[2020-12-20].http://news.sina.com.cn/c/2014-10-15/063930990507.shtml.

[2]贵州独山县回应“烧掉400亿”[EB/OL].(2020-07-14)[2020-09-22].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1672160268280249384.

[3]唐大鹏,冯婉昕.重大行政决策内部控制应用研究[J].财会通讯,2020(4).

[4]沈传亮.改革开放以来中国共产党决策科学化演进与展望[J].中共中央党校学报,2018,22(2).

[5]宋林飞.西方社会学理论[M].南京:南京大学出版社,1997.

[6]罗伯特·K 默顿.社会理论和社会结构[M].唐少杰,齐心,等译.南京:译林出版社,2006.

[7]王骚.公共政策学[M].天津:天津大学出版社,2010.

[8]周定财.结构功能主义视角下地方服务型政府的结构分析[J].上海行政学院学报,2016,17(3).

[9]王杰,刘伟忠.县级政府权力清单制度的深层运行逻辑:结构—功能主义视角[J].党政研究,2020(1).

[10]周春霞.农村空心化背景下乡村治理的困境与路径选择——以默顿的结构功能论为研究视角[J].南方农村,2012,28(3).

[11]李智.默顿官僚制负功能思想述评[J].广州大学学报(社会科学版),2013,12(12).

[12]李鹏,张奇林.“结构—功能”视角下社会救助瞄准机制的建构[J].中共福建省委党校(福建行政学院)学报,2020(1).

[13]吴晓林.新结构主义政治分析模型——马克思主义结构分析的回溯与发展[J].复旦学报(社会科学版),2020,62(2).

[14]LIHUA YANG,JIANGUO WU. Scholar-part-icipated Governance as An Alternative Solution to the Problem of Collective Action in Social-ecological Systems[J]. Ecological Economics,2009,68(8).

[15]宁骚.中国公共政策为什么成功?——基于中国经验的政策过程模型构建与阐释[J].新视野,2012(1).

[16]JAMES P LESTER.The Utilization of Policy Analysis by State Agency Officials[J].Science Comm-unication,1993,14(3).

[17]REINER GRUNDMANN. The Role of Expertise in Governance Processes[J]. Forest Policy and Econo-mics,2008,11(5).

[18]孟芊.我国发展规划编制中的多元主体参与研究[J].中国行政管理,2014(5).

[19]胡肖华,龙亮.行政决策专家论证制度的反思与重构[J].吉首大学学报(社会科学版),2017,38(5).

[20]罗彪.专家参与行政决策的角色定位及功能优化[J].四川行政学院学报,2020(3).

[21]江国华,梅扬.论重大行政决策专家论证制度[J].当代法学,2017,31(5).

[22]朱伟.政策制定过程中官员、专家、公众的互动模式——基于政策“类型—过程”理论框架的分析[J].南京工业大学学报(社会科学版),2013,12(3).

[23]朱建新.行政决策专家论证制度研究[J].黑龙江省政法管理干部学院学报,2010(2).

[24]西蒙.西蒙选集[M].黄涛,译.北京:首都经济贸易大学出版社,2002.

[25]深圳市重大行政决策专家咨询论证暂行办法[EB/OL].(2014-03-04)[2021-08-11]. http://www.szft.gov.cn/bmxx_qt/qfzyjzx/jczx/content/post_41 02024.html.

[26]习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第六次会议[EB/OL].(2014-10-27)[2021-10-12].https://www.xuexi.cn/dc930531ad82086bf5c2da7400 5af04d/e43e220633a65f9b6d8b53712cba9caa.html.

The Functional Evolution of Expert Participation Mechanism:

An Analysis Based on the "Structure-function" Perspective

JING Kedi, LIU Yizhuo

Abstract: With the introduction of the 14th five-year plan and the establishment of the 2035 vision goal, the relationship between the modernization of the journey of all kinds of major administrative decisions in the new stage will be introduced in succession, so governments at all levels in the process of policy-making need more expert groups to provide intellectual support. There are latent and negative functions in the expert participation mechanism, such as speaking for interest groups, transgressive behavior, misleading suggestions, etc. The standardized operation of expert demonstration procedures will enhance the explicit and latent positive functions of the expert participation mechanism, and improve the latent and negative functions. In order to give full play to the active role of expert participation mechanism in the administrative decision-making system, we should strengthen the coordination and linkage among policies, guarantee the effectiveness of argumentation results, steadily promote argumentation veto and perfect the sub-mechanism of expert evaluation.

Key words:structural function; expert argumentation procedure; expert participation mechanism

責任编辑:翟 祎