“守恒”与“新变”

2022-04-16陈佳敏

摘要:余华《文城》的封面图像选自当代艺术家张晓刚的一幅画作《失忆与记忆四号》,与小说的文字文本构成一种相互阐释和相互补充的关系。“历史”与“记忆”一直是张晓刚最关注的创作主题,而《文城》展开的是对新旧之际个体记忆与国家历史的探讨,凝聚在图像背后的内涵与《文城》在新的层面上达到了契合,展开了一场画家与作家的对话。面对视觉文化时代的冲击,他们不约而同的采取了特别的“格式”来应对这一变化,张晓刚将摄影技术融入绘画,余华将文学“电影化”,共同表达对“过去”和“已逝”的追忆和对历史远距离的深刻体会,实现了跨媒介的审美现代性。通过封面图像与小说文本的互文现象,或许可窥见余华创作的“守恒”与“新变”。

关键词:文城;张晓刚;记忆;历史;现代;新变

中图分类号:I206.7 文献标志码:A 文章编号:1672-0768(2022)02-0059-06

一、引言

暌违八年,余华的全新长篇《文城》一问世就饱受争议,而争议的焦点往往是对文字文本内容的探讨,通俗且传奇的故事内容和“正文——补”文体形式反复被提及,作为小说的“副文本”,封面图像文本却很少被人重视。封面图像是读者进入文字文本世界的预备阶段,参与读者阅读期待视野的建构。《文城》封面图像(如图1),不禁会令人联想到文字文本内容:画面上这张模糊的中国人脸是谁?他为什么眼泛泪光,里面的故事是不是又像余华之前的创作《活着》《在细雨中呼喊》《第七天》令人动容?眼角的这块光斑是什么?这些问题都会牵引着我们对文字文本内容的探索。封面图像来自当代艺术家张晓刚“失忆与记忆”系列的一幅画作《失忆与记忆四号》(如图2),将这幅画作为新书封面插画正是余华本人的决定,“封面作为一种图像, 不仅仅是艺术设计的视觉语言, 更参与着作品意义的生成,构画着读者阅读与阐释的灵感牵引与格局”[ 1 ]。余华的小说与张晓刚的画实现了文学与美术的联动,凝聚在图像背后的内涵与《文城》在新的层面上达到了契合,展开了一场作家与画家的对话。本文从封面图像出发,探究封面图像与小说文本的互文性,试图发现余华创作的“守恒”与“新变”。

二、“光斑”的记忆:伤痕与殉道

张晓刚是当代绘画艺术的先锋人物,侧重个人经验的心性诉说,自我界定为一位“内心独白型”的艺术家。他的绘画之路不停在改变,1994年的《大家庭》,张晓刚借助意识形态历史这根纬线,表现现代社会中“孤独的个体”。到了“失忆与记忆”创作阶段,《大家庭》中类型化的肖像被拉近、放大和重新个性化,人物造型仍然进行了虚幻化的处理,神秘的“张晓刚光斑”被赋予了“记忆”的新涵义,而人物似乎在记忆与失忆的双重煎熬陷入到一种战栗和迷幻的状态。在某种意义上《文城》与图像达到了契合,如何在历史这根纬线,编织属己的生命经线,讲述一种关于个人生命的记忆。“光斑”是张晓刚绘画表现主题的核心符号,也可成为解答该问题的钥匙。

张晓刚承袭了早期的超现实的光线绘画手法,但不同的是,“光斑”被描绘成充满血丝的皮肤纹理,“既像是蹭破了皮的创面,又像是烧伤后露出的肌肉”[ 3 ],“光斑”被赋予了“伤痕”的涵义。小说故事中的林祥福激活了图像上的“光斑”, 使得“光斑”具备了生命属性,携带个体记忆。林祥福身上的“光斑”,不仅来自小美的一次又一次欺骗和离去,更深层的来自于背后无法触及的宿命。《文城》由“正文”和“补”两部分组成,分别以林祥福和小美为叙述焦点,其中林祥福的故事是主体,小美部分作为故事的补充存在。林祥福是一个性格温良的地主少爷,小美是阿强的童养媳,一次契机阿强带着小美离开溪镇,远离这个充满条条框框的不自在之地,开始北上,林祥福与小美相遇。后来,林祥福与小美开始了“男耕女织”的平静又温暖的生活。他完全信任小美,可小美背叛了他,除了卷走一半祖上留下的金条外,还抛下了刚出生的女儿。小美带给林祥福希望的同時,也埋下了绝望的种子,林祥福心中早已伤痕累累。伤痕一旦形成,很难恢复到原状,总会留下或轻或重的印记。宿命是造成林祥福心中伤痕永远无法弥合的根本原因。林祥福的一生在不停地寻找,也在不停地错过。他在溪镇的那大雪夜错过了与小美的最后一次见面,从此天人相隔。林祥福不知道小美已经离世,接下来十七年的寻找充满着无解的悲剧意义,他临死前都未等到小美。故事末端,两人的尸体都只是在西山的短暂相遇。甚至在叙事中,余华采取的是“正文”和“补”的文体形式,将两者隔绝,林祥福和小美各占一端,各成一个故事系统,两人完全错过,充满着命运的偶然与分裂。

同时,“失忆与记忆”系列中的“光斑”又像是有光洒落在人物的脸上,这样的光影对画作的张力起到一些缓和作用,“光斑”沿用了张晓刚之前的画作《手记3号:致不为人知的历史作家》的象征内涵,“借用了基督教殉道仪式,而光斑也再现了在世俗世界中人们面对权利之光时的殉道仪式”[ 2 ]。因此,“光斑”这一符号成为 “殉道”的象征。余华谈到自己对林祥福的认识:“想重写《圣经》中的一个故事,塑造一个善到极致的人。”[ 3 ]林祥福就是这么一个“彻头彻尾、遵循绝对道德、绝对价值原则的肯定性人物”[ 4 ]。“情”、“义”是他的信仰,为“情”原谅小美而寻找“文城”,为“义”解救顾益民牺牲自我,一生都有基督徒的影子。“文城”是一个虚构的地方,可是在寻找的途中,“文城”显然已不再是具体的一个地标,而变成了他心中的那份净土,是道德的至善之地和灵魂的栖息之所,他从北往南,背着小女儿,犹如“班扬《天路历程》中的基督徒,背负重物逃离他所居住的‘毁灭城,在‘福音使者的启发下,克服了‘受辱谷、‘死影谷、‘名利场等等精神考验,踏上通往天国城的历程”[ 5 ],“文城”就是他的“天国城”。林祥福因为“情”来到溪镇,却结识了陈友良和顾益民等挚友。当出现危急时,林祥福提出陈友良一家先走,他来垫后。当顾益民被土匪张一斧抓走,面临歹徒的威胁,为了心中的“信义”林祥福毫不畏惧,孤身前往解救顾益民, 最后死于张一斧刀下,但他是带着微笑离开这个世间,他是一个虔诚的殉道者,活着时他做到了“至善”和“仁义”,死后他能够到达理想之城——文城。小说文本充满了原始宗教色彩,与封面图像的“蓝色”的情感基调相吻合,“蓝色是一种特别具有宗教色彩的颜色,它代表了对个体永恒的渴望,对母体中的最原始的安全感的寻扎。”[ 6 ] 38

张晓刚侧重个人心性的倾诉,余华的小说也大部分采用个体叙事,保持创作“守恒”,讲述了林祥福的个体记忆,但“主人公的遗憾很大程度上根植于不能‘失忆,无论过去是美好还是痛苦”[ 3 ],“光斑”烙印在林祥福心中,虽然伤痕累累,但依旧心存信仰,为“情”、“义”献身,余华成功塑造了一个“至善”之人,丰富了人物系列,呈现出一种“新变”。林祥福仿佛变成了封面图像张晓刚画作上的那个人,复活了这个二维人物,使其变为有血有肉的生命个体。他内心的伤痕和道义外化成图像上人物脸颊的“光斑”,“光斑”这一符号被赋予了生命属性,成为“伤痕”和“殉道”的象征。

三、时代的“泪”:没有英雄的小说

《文城》延续了余华一贯的创作母题——苦难,“光斑”储存着林祥福的个体记忆,充满着伤痛,封面图像上的“眼泪”可视为他的情绪流露。与张晓刚原作不同,封面图像只选取了上边脸,“眼泪”进一步被突出和放大,人物由固定的男性性别变成中性风,由个别走向一般,象征着一种普遍的集体情绪。个体有个体的记忆,“一个个具体的偶在的个体的生活事件构成的” [ 7 ] 10是一个汹涌的时代。在如何书写历史这一问题上,余华与张晓刚达到了契合,他们都试图通过对个体记忆的书写来表现一个时代的特征,关注被历史湮没的生命个体。不同的是,除伤痛情绪外,余华还着重渲染了人与人之间的温情,无数个个体关于苦难与温情的记忆组成了一段有温度的历史,这是一部没有英雄的小说。

封面人物眼含泪水,哀伤和忧愁气息扑面而来,读者难免会在心中预设这是一部充满悲伤色彩的小说,余华的确在小说里承袭了他“苦难叙事”的创作方法,写出了时代洪流中小人物们的悲惨经历。“眼泪”频繁出现在小说中,根据笔者初步统计,平均一两千字就要写到落泪的场景,《文城》的世界里每一个个体都面临着失去,财物的丢失,爱人的欺骗,亲友的离别,生命的消逝……故事一开始,林祥福失去了母亲,他“抹去脸上的泪水,继续重复过去的生活”[ 8 ] 8,村里又经历了雨雹,田父的去世,随后小美的两次欺骗与离开,寻找途中遇龙卷风差点失去女儿,女儿的生病,与小美的永远错过等等事件,林祥福与余华其他小说中的人物充满着相似性,悲惨与苦难是他们命运的主题词。 为了使得小美的人物形象更饱满,余华增添了《补》,一个柔软又坚硬、可恨又可怜的女性脸庞呈现在读者面前。小美从乡村到城市,从南到北再从北回南。十岁左右成为了阿强的童养媳,个人欲望和自由天性被不停被压制。后来随阿强进入摩登的上海,又面临生存困境。欺骗林祥福,又面临道德的谴责,到死都还没能获得自我救赎。余华虽未直接写清末民初这个新旧更替的时代,但文本中描写的重大事件是这个时代重要的一笔,战争,土匪横行,“无意识表征的是一个旧时代结束之后新时代尚未建立、介于血缘统治和法治社会之间的历史时期”[ 3 ]。溪镇先后受到土匪“水上漂”、“豹子李”、“和尚”、北洋軍、土匪张一斧的威胁和恐吓,百姓们时常处于恐慌中,面临着“天灾人祸”的威胁,小说中“那一张张隐忍的、哭泣的、充满悲伤和爱意的面孔,仿佛重合成书封上那个模糊的肖像,和那滴清晰的眼泪。” [ 9 ]

“眼泪”在现代语境中是一种净化,能够净化自己也能净化这个压抑的社会,起到润滑的作用。“流泪”本就是真性情的流露,能够使人放下戒备,促进人与人之间相互信任、互帮互助,建立一种亲密关系。张晓刚的画描绘出在现代化进程中人们的困惑、迷茫与焦虑的众生相,而余华在展现了众生的苦难之外,还丰富了“眼泪”的内涵,增添了“温情”和“爱”。文本中还有一个女性形象非常耀眼,就是李美莲。当龙卷风袭扫溪镇,林祥福抱着女儿来到陈友良家,“与溪镇其他女人木然的表情不一样,李美莲把女孩抱到胸口时,林祥福看见一个母亲的神情”[ 8 ] 66。听到林百家被土匪抓走时,李美莲清醒又无私的让儿子陈耀武去顶替。随着土匪和北洋军阀双重夹击,她站在门前对两个男人说:“我不走了,我要留下来,你们走吧”[ 8 ] 106,为母则刚,李美莲是一个勇敢无畏的母亲,她的泪为林百家流,为陈耀武流,在乱世中守护着自己的孩子。溪镇的男性也是家园的守护者。当北洋军来临时,为了不遭到巨大损害,商会会长顾益民备好酒席迎接北洋军的到来,采取的是“迎合”策略,并承诺三天内将一千多件冬衣和军饷准备好,准备临时兵营,同时为了不让良家少女受到伤害,他让商会包下镇上的两家妓院,供军官清火消热。他凭借自己的策略安抚了北洋军,将溪镇的伤害降到最小。他时时刻刻都在操心着溪镇的安危,是溪镇的主心骨。一旦他被土匪张一斧绑架,男人们争先恐后的要去解救,最后林祥福孤身前往,牺牲自我,顾益民被救出。“信”和“义”是他们坚守的原则,陈友良以同样的方式砍掉张一斧的左耳,为林祥福报仇,换溪镇安宁。顾益民、林祥福、陈友良在乱世中情同手足,守护着溪镇这个家园。革命战乱中人们互相依偎、互相帮助,人与人之间的温情冲淡了历史的血腥和暴力部分,留下的是一段有温度的历史,成为不同个体的集体记忆。

在新旧交替,传统秩序的逐渐倒塌和现代文明制度的尚未建立的时代,“围绕着林祥福,《文城》设计了一个具有古典风范的人物群像”[ 10 ],一个汹涌的时代里一个又一个普通人在进行“生的挣扎”。余华在叙事 “苦难”的母题下,“温情”超越“苦难”,不同于余华以往的书写比重,体现了一种“新变”。

四、“格式”的特别:历史与现代的融合

张晓刚的画作和余华的小说关心的是孤独的个体在历史和集体中的命运,但如何站在当下去书写个体的记忆和那段距离遥远的历史?如何处理历史与现代的关系?是当代艺术家和作家共同面对的问题。现代社会日新月异,人们渴望追随现代化进程却又时常遗落在后,陷入迷茫与焦灼的精神困境。在处理历史与现代的关系方面,张晓刚和余华采取的是一种积极的态度,用现代性的手法和特别的“格式”来表现“历史”主题,实现历史与现代的融合。余华将文学影像化,小说的细节可拍摄成一帧又一帧的电影画面,那段尘封已久的历史似乎复苏,在我们的眼前滚动,带来一场动态的视觉盛宴。封面图像似乎是故事中人物某个瞬间的定格,作为一种静态的图像志被记录下来,“代表了人们对过去时光的集体记忆或个体记忆,揭示了过去了与现在的复杂的历史关系”[ 11 ] 275。

改革开放初期,国民经济日益发展,我们处于一个消费与娱乐的时代,“视觉文化”一词进入国人的视野,南京大学的教授周宪指出,“所谓视觉文化,它的基本涵义在于视觉因素,或者说形象或影像占据了我们文化的主导地位”[ 11 ] 18。张晓刚的这幅《失忆与记忆四号》开始创作于2003年,利用视觉图像进行跨媒介创新,在艺术创作中成功地运用了摄影术,他“在构图和表现方式上时刻提醒人们他的作品与照片之间存在暧昧关系”[ 12 ],他的代表作《大家庭》系列是从家庭合照中获得的灵感,使用街头肖像画艺人常用的碳精画法。《失忆与记忆四号》系列同样从照片中获取灵感,描绘了一张中国人的脸。眼泪垂挂,光斑印刻,张晓刚高度概括了位于新旧世纪之交人们的集体情绪和现代困境,人们携带了太多好的坏的记忆,又急切追赶着现代化进程,负重前行最终陷入矛盾和痛苦之中。玛格利特是他绘画道路上的导师,“教会了他怎样在一定的距离外体会生活的无常与历史的沉重”[ 12 ]。“老照片”代表着“过去”与“已逝”,所以,通过对老照片的再修饰来回应这个视觉文化时代,是对是对历史远距离的深刻体会,对现代文明进程的回应,表现世纪之交人们的迷茫与迷失、焦灼与不安的生命体验。

作为《文城》的封面图像,张晓刚画的内涵与小说的文本在新的层面上达到了契合,“人生就是自己的往事和他人的序章”[ 13 ],借一种现代化的“格式”表现历史,描写辛亥之际人们面对“过去与现在”的精神困境。余华多次声明“不要重复自己”[ 14 ],《活着》写的是四十年代的事,他想写一部更早的历史,《文城》就是他的一次文体实验。他采用短篇章和“正文——补”的形式,为适应视觉文化时代的“读图”特点,文本中呈现出影像化叙事的艺术特点,使得这部描写历史的小说具有了现代的“格式”。

余华的作品《活着》《许三观卖血记》等作品先后被影视化,余华在创作中也会自觉地关注到电影艺术手法,有意或无意的借鉴。在《文城》中,“空镜头”和“特写镜头”等突出画面感的艺术手法对余华小说的影响也是客观存在的。“空镜头通常只有景物环境没有具体人物,因而又被称为‘景物镜头。”[ 15 ]小说开篇对万亩荡的书写,“那是一千多亩肥沃的田地,河的支流犹如蕃茂的树根爬满了他的土地,稻谷和麦子、玉米和番薯、棉花和油菜花、芦苇和竹子……”[ 8 ] 3,小说用一个空镜头作为开篇描写,一幅安宁富饶的江南图景呈现,预示着故事的主要发生场所。在正文的末端,文本时间的最后,又一个空镜头写出了乱世带来的灾难,“道路旁曾经富裕的村庄如今萧条凋敝,田地里没有劳作的人,远远看见的是一些老弱的身影;曾经是稻谷、棉花、油菜花茂盛生长的田地,如今杂草丛生一片荒芜。”[ 8 ] 236

过去的祥和,如今的荒凉,人们时常在战乱中迷失自我,生命顯得脆弱无常,但心中的一股韧劲又撺掇着他们要进行“生的挣扎”,生命又似乎很强大。同时,余华也特别善用特写镜头表现生命的熄灭瞬间。例如小美在城隍庙快冻死的时候,回光返照,仿佛林祥福在自己的身边,女儿抱在怀中,生前的遗憾在死的刹那得到了满足。当小美离世,余华细致的刻画了她的脸部特征,“她的脸垂落下来,几乎碰到厚厚积起来的冰雪,热水浇过后的残留之水已在她脸上结成薄冰,薄冰上有道道水流痕迹,于是,小美的脸透明而破碎了,她垂落的头发像是屋檐悬下的冰柱……”[ 8 ] 342 余华在一次采访中谈到,“这些细节,可能很多读者是没注意到的。但是对于作者来说,这个地方是要下功夫的。心血用在这种很小的地方,可能拍电影,画面感会更好。”[ 14 ] 生命熄灭的瞬间,过去与现在的记忆交织,陷入一种迷幻超脱的境界,过去的纠结与束缚在生命最后一刻也会释然。余华细腻的刻画生命破碎时刻,云淡风轻地描写“死亡”,揭示了历史与现代共同需要面对的死亡问题和生命哲思。

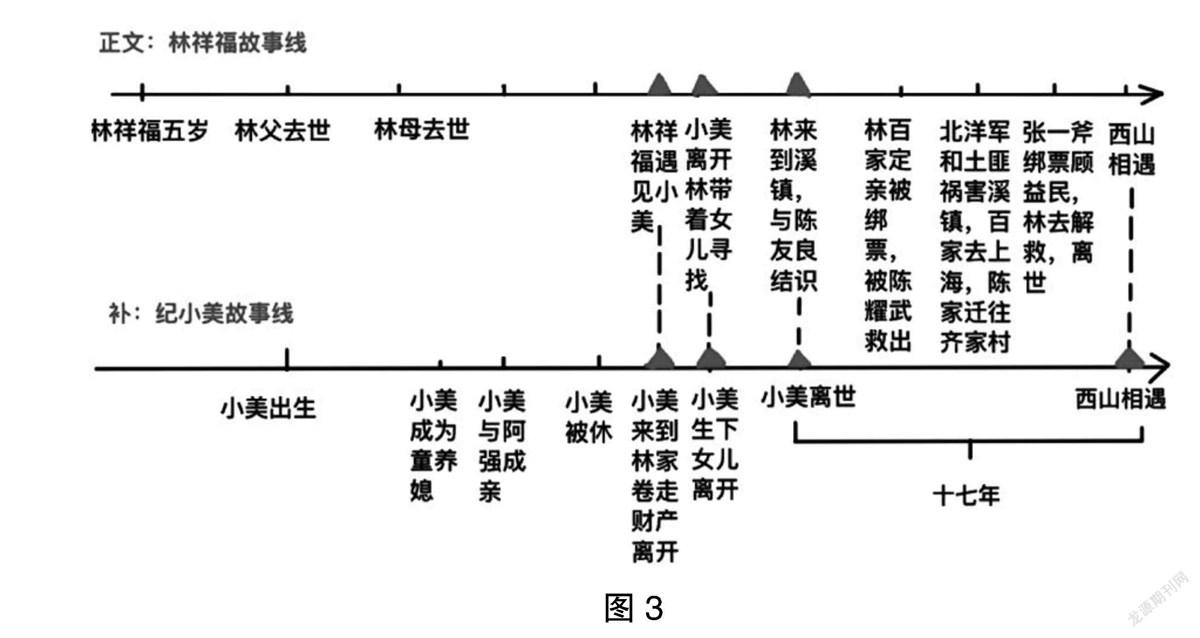

为了进一步追忆那段历史,完整地发掘被历史湮没的声音,余华在《文城》中进行了文体实验,“为这部小说系上了一个巨大的‘扣子” [ 16 ]。正文的故事时间从林祥福五岁开始,到林祥福的尸体被田氏兄弟抬棺回乡结束;补的故事时间从小美十岁开始叙述,到雪灾那年城隍庙祈福冻死结束,此时正好对应着林祥福抱着小女儿来到溪镇,两个部分的时间线索如图3所示。

两个人物各处故事一端,却都活在过去与现在的悲痛中。“补”是余华为小美特地开设的“专场”,它的叙事功能类似电影的“彩蛋”。“彩蛋”一词源于西方的复活节,“电影彩蛋是有意设置的、居于主体之外的、有待观众挖掘的惊喜元素的统称”[ 17 ],“作为影片的伴随文本,积极地参与电影文本意义的构成……之所以被置入文本之中,勾连起其他文本,与文本的不完整性有一定的联系”[ 18 ]。《文城》的正文的不完整性,这使得“补”可以填补正文埋下的伏笔,丰富了小美的人物形象,具备和电影“彩蛋”相似的叙事功能。现代女性逐渐能够表达自我声音,但在历史长河中,女性时常处于“失语”状态,在对历史题材的书写过程中,新历史主义小说家也很少给女性一个话筒,但余华给了女性一个专属镜头,让她们有机会叙说自己的命运。

面对视觉文化时代的冲击,张晓刚和余华不约而同地采用特别的“格式”来应对,摄影艺术融入绘画,文学“电影化”,一静一动,跨媒介的可能性,体现了审美现代性的思想文化特质。他们分别通过对老照片的再修饰和历史题材的重新书写,分别回应了后现代主义绘画和新历史主义小说创作思潮,共同表达对“过去”和“已逝”的追忆和对历史远距离的深刻体会,折射出现代人的精神困境,过去与现在“这种纯粹的对比,意在召唤人心中的精神与情感”[ 5 ]。

五、结语

余华的《文城》一出版,围绕着内容和体式,引起了广泛的争议,我们该怎么看待《文城》这本新作?是余华写作能力的倒退还是锐意创新?除了对小说文字文本的特别关注,封面图像也是解读《文城》的一大突破口。在《文城》的书写中,小说的文字文本和封面的现代图像艺术在内容和形式上达到了契合,做到了“语象与图像的统觉共享”,“反映了现代主义阶段文学与艺术等人类先锋意识形态的共同趋向”[ 19 ]。

在失忆与记忆、个体与历史、历史与现代的关系问题上,余华的小说与张晓刚的画实现了文学与美术的联动,展开了一场作家与画家的对话。“张晓刚的视觉图像表达, 扑面而来的是一种难以名状和不可思议的伤痛的事实, 它让阅读者充满令人心痛的感伤和无奈, 反思和警醒。”[ 20 ]他画作中的“光斑”的内涵,预示着小说主人公的命运遭际,林祥福用一生反复诠释着“光斑”,再次赋予了“伤痕”与“殉道”的象征义,传递给读者悲伤的情绪。小说书写了时代的洪流中不同个体的选择和“生的挣扎”,这是一部“没有英雄的小说”,林祥福、小美、李美莲、陈友良、顾益民等一张张哭泣的脸庞,仿佛合成了张晓刚画作中那个模糊的肖像,和那滴清晰的泪。最值得一提的是,面对视觉文化时代的冲击,余华没有被时代裹挟或淘汰,相反,他与张晓刚一样改变了艺术形式,张晓刚将摄影技术融入绘画,余华将文学“电影化”,实现了跨媒介的审美现代性。张晓刚和余华分别对老照片的再修饰和历史题材的重新选择,书写了一个群体对现代性的一种渴望和现代文明进程中的一种迷失与迷茫、痛苦和忧伤、无奈和沉重的生命体验。余华保持了创作“守恒”,《文城》承袭了之前的“苦难”母题和个体叙事手法。不同的是他刻画了一个“至善”之人,营筑了 “温情”的时空界,并采取特别的“格式”,传达出他对个体命运与国家情怀、生命与社会深沉的思考,呈现出一种“新变”。

参考文献:

[1]邱丹,吴玉杰.先锋派文学作品封面图像的“语图互文”现象[J].辽宁大学学报(哲学社会科学版),2018(4):120-133.

[2]许汉青.静穆的仪式—张晓刚艺术作品中的图像符号研究[D].武汉:华中师范大学,2017.

[3]陈思宇.历史想象、个人记忆与现代人的困境——评余华的《文城》[J].中国当代文学研究,2021(5):112-120.

[4]叶李,廖荷映,李金悦.余华新作《文城》的多维透视[J].写作,2021(3):31-42.

[5]刘杨,吕彦霖,李佳贤.化繁于简的精神之城——余华长篇小说《文城》讨论[J].西湖,2021(7):93-103.

[6]哈拉尔德·布拉尔.色彩的魔力[M].安徽:安徽人民出版社,2003:38.

[7]刘小枫.沉重的肉身——现代性伦理的叙事纬语[M].北京:华夏出版社,2004:10.

[8]余华.文城[M].北京:北京十月文艺出版社,2021:8-342.

[9]贾小飞.《文城》一个人的寻找一群人的年代.[EB/OL].(2021-03-20)[2021-10-12]. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1694742950335074128&wfr=spider&for=pc.

[10]汪政.一个故事的两种讲法——余华长篇小说《文城》读札[J].中国当代文学研究,2021(5):82-89.

[11]周宪.视觉文化的转向[M].北京:北京大学出版社,2008:18-275.

[12]童茜.试析张晓刚《大家庭》的后现代倾向[J].美术教育研究,2014(6):36-37.

[13]余华.文城[M].北京:北京十月文艺出版社,2021.

[14]张英.余华说《文城》:不要重复自己[J].新民周刊,2021(19):60-67.

[15]邵衡.“从电影到文学”的试验[D].南宁:广西民族大学,2013(S1).

[16]丁帆.如诗如歌 如泣如诉的浪漫史诗——余华长篇小说《文城》读札[J].小说评论,2021(2):4-14.

[17]孟君,何源堃.从“电影彩蛋”到“彩蛋电影”——基于超文本结构的电影再媒介现象考察[J].新闻与传播评论,2020(5):55-67.

[18]胡一偉,浦翰林.游走于文本框架内外的电影“彩蛋”——一个伴随文本现象分析[J].电影文学,2020(12):23-27.

[19]隋亚男,刘英.语象和图像的“统觉共享”:伍尔夫现代主义小说的视觉性研究[J].文艺争鸣,2016(2):125-131.

[20]冀少峰.一张中国人的脸——读张晓刚的画[J].美术研究,2019(1):26-29.

“Conservation” and “New Change”

——the Mutual Interpretation of the Cover Image and “Wencheng”

CHEN Jiamin

(School of Literature ,Southwest University, Chongqing 400715, China)

Abstract: The cover image of“Wencheng” byYu Hua is selected from a painting“Amnesia and Memory No.4”by contemporary artist Zhang Xiaogang, which forms a mutual interpretation and complementary relationship with the text of the novel. “History” and “Memory” have always been the creative themes that Zhang Xiaogang is most concerned about,while“Wencheng” unfolds the discussion of individual memory and national history at the new and old times, and the connotation condensed behind the image is in line with“Wencheng” on a new level, and a dialogue between painters and writers is launched. In the face of the impact of the visual culture era, they invariably adopted a special “format” to cope with this change, Zhang Xiaogang integrated photography technology into painting, while Yu Hua “cinematized” literature, jointly expressed the recollection of the“past” and “passed” and the profound experience ofhistorical distance, and realized the aesthetic modernity of cross-media. Through the intertextual phenomenon of the cover image and the text of the novel, it may be possible to glimpse the “conservation” and “new change” created by Yu Hua.

Key words: Wencheng, Zhang Xiaogang; memory; history; modern; new

收稿日期:2021-11-09

作者简介:陈佳敏(1998-),女,浙江台州人,西南大学文学院硕士研究生,主要从事中国现当代文学研究。