民国上海华籍舞女的生存样态与群体面相(1932-1937)

2022-04-16邓长山

摘要:舞厅是民国时期上海市民娱乐的重要场所,而舞厅内最瞩目者当属舞女。为舞女者多因生存压力所迫而非自愿,做舞女需经历一系列“入职仪式”。舞女重视座位的“风水”好坏,看似封建愚昧,更深处或缘于生存焦虑的担忧。为了营业兴盛,舞女会戴上各种伪装“面具”、倾灌“迷汤”招徕与讨乐客人。舞女职业的出现一定程度上改变了旧有男女职业结构、实现女性解放,且部分舞女通过职业生活改善了自身经济地位。舞女亦是历史的亲历者,但史界对其关注过少,极易引起舞女群体的“历史缺位”。重绘昔日舞女真实生存样态,益于增强今人对上世纪30年代上海都市女性生存境遇的整体认识。

关键词:民国;上海;华籍舞女;生存样态;群体面相

中图分类号:K263 文献标志码:A 文章编号:1672-0768(2022)02-0081-08

20世纪前半葉,上海业已成为中国的经济、文化重镇,市民生活和都市文化也逐渐西洋化。作为舶来品的交际舞自晚清时期从西洋传入上海,但当时暂未开设专门的舞厅,跳交际舞一直囿于西洋人中。直到20世纪20年代,上海开始有了华人开设的跳舞场,跳交际舞不再是洋人的“专利”。但受时代所限,当时会跳舞的女子实为少数,而进入舞场的人又多是男性。于是有人兴办许多跳舞学校,教授人们跳舞速成技巧,部分学会跳舞的女子干脆以此为职业,长期出入舞厅陪客人跳舞,被称作舞女(Dancing Girl)。本文所指舞女特指华人舞女。

九·一八以后中国失去东三省巨大市场,“1932年日本攻打上海,金融市场因战火关系一度停顿。1934年美国公布购买白银法案,刺激世界银价上扬……引致中国货币紧缩”[ 1 ],加之国共内战不断,种种内外诱因致使20世纪30年代中前期的中国社会饱受战争与经济退化之苦。在此时代背景下,上海舞女处于何种生存样态?她们如何倚靠跳舞求得生存?目前学界对于民国时期上海舞女的研究总体而言相对薄弱,且主要集中在两个方面:一是探讨舞女群体的来源、工作、婚姻和公众形象等,二是具体探讨1948年上海舞潮案( 1 )。本文拟以报刊、杂志、舞女日记等资料,从社会史角度,探究上海一·二八事变后至1937年八·一三淞沪抗战前期间内华人舞女的生存样态。

一、入会:“下海”流程与排位仪式

上世纪20年代后期,随着国人生活观念渐次转变、舞场数量增多,“跳舞”逐渐由贵族运动向大众娱乐转变,跳交际舞逐渐成为上海市民时髦的娱乐活动。1927年下半年,上海开始出现有舞女伴舞的营业性舞厅——巴黎舞厅,其“布置富丽堂皇,吸引了一般时髦的男女青年常去常往。鉴于舞厅生意兴隆,国人于是竞相争设舞厅,大华、新新、月宫等舞厅乘时而起,不到一年时间内,上海舞厅就已经达到三十几家之多。”[ 2 ] 30年代后,上海舞业继续发展,舞女群体亦随之壮大。舞场里伴舞的舞女,清末民初以日本舞女、白俄舞女居多,至1920年代后期,华人舞女后来居上,成为上海舞女的主要群体。

昔日舞场术语中女性做舞女的行为称为“下海”,而舞女伴舞则称作“货腰”。“20世纪30年代跳舞场在上海时兴起来,不少妇女也就应运当了计时舞女,其工作就是同买了门票进场的客人跳舞,还要劝客人买昂贵的香槟酒,她们从中可稍稍提点成。”[ 3 ]由于身材面貌先天已定,许多出身下层的“准舞女”便从舞艺方面入手,况且下海做舞女,也要遵循一定的步骤和仪式。做舞女的基本条件是会跳舞,而舞艺非与生俱来,因而首要之需便是习得舞艺。准舞女起初是到跳舞学校去受训,在当时的上海,此类学校很多,大约三四个月就能卒业,再时常到舞场去找熟人“实习”,便可以应用了。跳舞学校也能按照学员舞艺程度介绍职业,这便造就了一个准舞女人才。准舞女习得舞艺后,便需人介绍至舞场商谈合同。一般资质的舞女大都是劳方资方对半拆账,最红的舞女则是台柱宝,可以拿到舞票收入的六成或七成,但也只是极少数。谈好劳资合同之后,准舞女就需要制备多量的衣饰,再想办法在报纸上做一宣传,更为紧要的是需提前约几位知心朋友预备叫她“坐台子”( 2 )、开香槟以表示捧场,这便是一般舞女的“下海仪式”。但一些资本不太雄厚或野心较小的舞女,对于这一套流程,很多是仪式从简的。此外,舞女还要拜见一个“过房爷”。舞女下海后,若客人多了难免会遭遇意外和麻烦,为了预备及应付起见,便需物色一个在社会中有较强势力者,拜作“过房爷”,这对未来的营业前途是有保障的,若遇小流氓捣乱生事,便非仰仗过房爷的庇护与关照不可。综计以上种种手续,所费不少,也并非每一个准舞女所能承受的,于是便有专门投资的资本家来担负全部费用,但这也是一种合作性质,在合同期内资本家将从舞女的收入中提出若干成,或是全部被资本家占有,待合同期满后舞女才能自主支配收入。对于从小被卖给养母养父的农村贫家女儿,长大后做舞女实际上与鸨母制度相似,其自由限度或更为狭窄。

经过上述“下海仪式”后,新舞女踏进舞场要做的第一件事就是拣座位,无论这舞女红与不红,她们都极为重视座位的好坏。舞女的座位据说和坟墓一样,也有所谓“风水”问题[ 4 ],座位的好歹与营业盛衰大有关系,所以舞女进舞场,对于座位必须严加选择[ 5 ]。尽管上海各舞场舞池的大小和结构不同,但不同级别的舞女座位分布位置大致相同。按照舞场沿袭的习惯,音乐台面前的座位是专给最低级的舞女坐的,谓之“天门台”,靠近舞池第一排中间的则是红舞女的座位,中等舞女分坐在左右两旁。如此座位的结构分布,自是愈靠近舞池的前排和中间越受益,便于舞客上门请舞。舞女新来者,起初不知座位于何处,按照惯例先由舞女大班( 3 )为之安排。座位支配是舞女大班的职权,他们手携舞女的皮箧,将其一个个置于舞女的座位间,舞女的皮箧置于何处,即为该舞女的座位。舞女大班支配座位的标准,一般以最好的座位给最红的舞女,最差的给最“桂”的“阿桂姐”。假使这新来的舞女是中等以下的人才,即便该舞女如何力争,舞女大班总有办法去安排她,就算舞女表示不满,他也置之不理。若是红舞女入场,情形则大不相同,舞女大班在其未进场之前,已将坐位替她安排妥当,再征求她的同意。万一这位红舞女仍旧觉得风水不妥,舞女大班也只好暗地皱着眉头而另想办法,绝不敢当面违拗她的意旨[ 6 ]。

20世纪30年代中期,尽管上海舞场舞池的结构大都改为圆形,或是长圆形,表面上似乎座位已不分好坏,但无形之中座位的风水意识依旧存在于舞女脑海之中。时有红舞女者,因其坐了一两天不合意的座位,生意一天清似一天,她便怪在风水头上,向舞女大班交涉更换。舞女重视座位胜似墓穴,因而有因争夺座位而发生武斗的,更有因座位不满意,在马桶间里哭上一整夜的[ 6 ]。舞女注重其座位的风水好坏,似像其信仰封建愚昧思想,实则更多或为生存焦虑与恐惧之考虑。“1931年9月以后,许多国家放弃金本位并使本国货币贬值,企图刺激本国经济”,“各国从金本位的国际国币体系中纷纷脱离给处于银本位的中国经济造成严重影响,物价随货币贬值上涨”,“1934年6月美国通过了《白银收购法案》,进一步加剧银价上涨,造成大量白银流出中国。中国陷入了严重的通货紧缩之中。”[ 6 ] 5而南京国民政府为加强统治地位、稳定国内金融,自1928年起先后實行废两改元、统一国币等政策,1935年再次实施币制改革,发行法币。短短数年内,世界金融体制的新旧嬗变与国民政府的金融改革政策频频变动带来的危害,受害者终究是普罗大众。为了赚取更多的法币以求生存,舞女们势必会看重座位之好坏。

二、货腰:生存压力与经济收入

舞女的工作是与客人伴舞,上海舞国之中将其称之为“一日三舞”,即“午有餐舞、黄昏有茶舞、九时后接夜舞。”[ 7 ]起初上海舞场仅有夜舞场,随后舞场老板为了延长营业时间,逐渐将开场时间提前,黄昏茶舞和午餐舞相继出现。如仙乐舞宫,“每逢星期日举行交际茶舞,下午四时半至七时十五分,门券一元。”( 4 )舞女跟随音乐伴舞,从音乐起奏到终止一般时常三分钟左右,即为一支舞。不同级别的舞女营业时间长短不一,一般舞女晚间八九点进舞场准备夜舞,较勤快者则还做茶舞甚至午餐舞。而红舞女往往要晚于十一点才入场,并且在她入场前还要打电话给舞厅老板,询问是否有熟客在场。

上海舞场法定打烊时间为深夜两时为止,周六或营业至四时,如仙乐舞宫“平日营业时间由每晚八时至午夜二时,星期六则从八时营业至黎明四时。”( 4 )若按照舞场营业时间计算,舞女在舞池上来回踱步的路程甚远,以致有时人替舞女痛心,“跳舞比黄包车夫还苦”。换言之,假使舞客跳累了便可以休息、轮换和吃茶,而以跳舞为职业的舞女须继续与下一位客人伴舞,一日下来自然比黄包车夫每日跑过的路程更远。舞女如此不惧劳苦地陪客伴舞为的何物?

从舞女日记中即可看出舞女货腰多为环境所迫,旨在赚取法币供之家用,而日记则成为她们诉苦的载体。上海胜利舞厅一名为娟的舞女曾坦言“大凡做舞女的绝不是自所甘愿的,总不出为了各种环境关系,我的做舞女当然也为着生活问题,才做着这搂抱工作”[ 8 ]。舞女的“家庭的负担,和机关里的职员一样,同样要付房租、养父母兄弟,不得已只得自己牺牲青春来谋取家庭安适,自己没有基本学识谋别的职业……时势逼人,在这样不良社会之下,不做舞女,一家老小就有饿死之虞。”[ 9 ] 当然,随着近代妇女解放运动深入发展和民国女子教育渐次壮大,也有少部分女性想要摆脱传统男权社会下女权卑微、依附于男权之下的困境,追求具有“现代女性”的经济独立和自由生活而成为舞女。生活的压力,家庭的重担以及社会对舞女的偏见与歧视,令许多舞女有苦难言、辛酸不已,而舞女下海时间越长、舞场经历越多,便越会自感身世之苦。舞女陆露茜下海十月,相继辗转于民宫、大东和月宫舞厅伴舞,后又流转到国际舞厅,日记也成为她诉苦的载体:“国际舞厅,一个陌生的地方,但是‘为了活命,我不得不勇敢第踏进去。”[ 10 ]

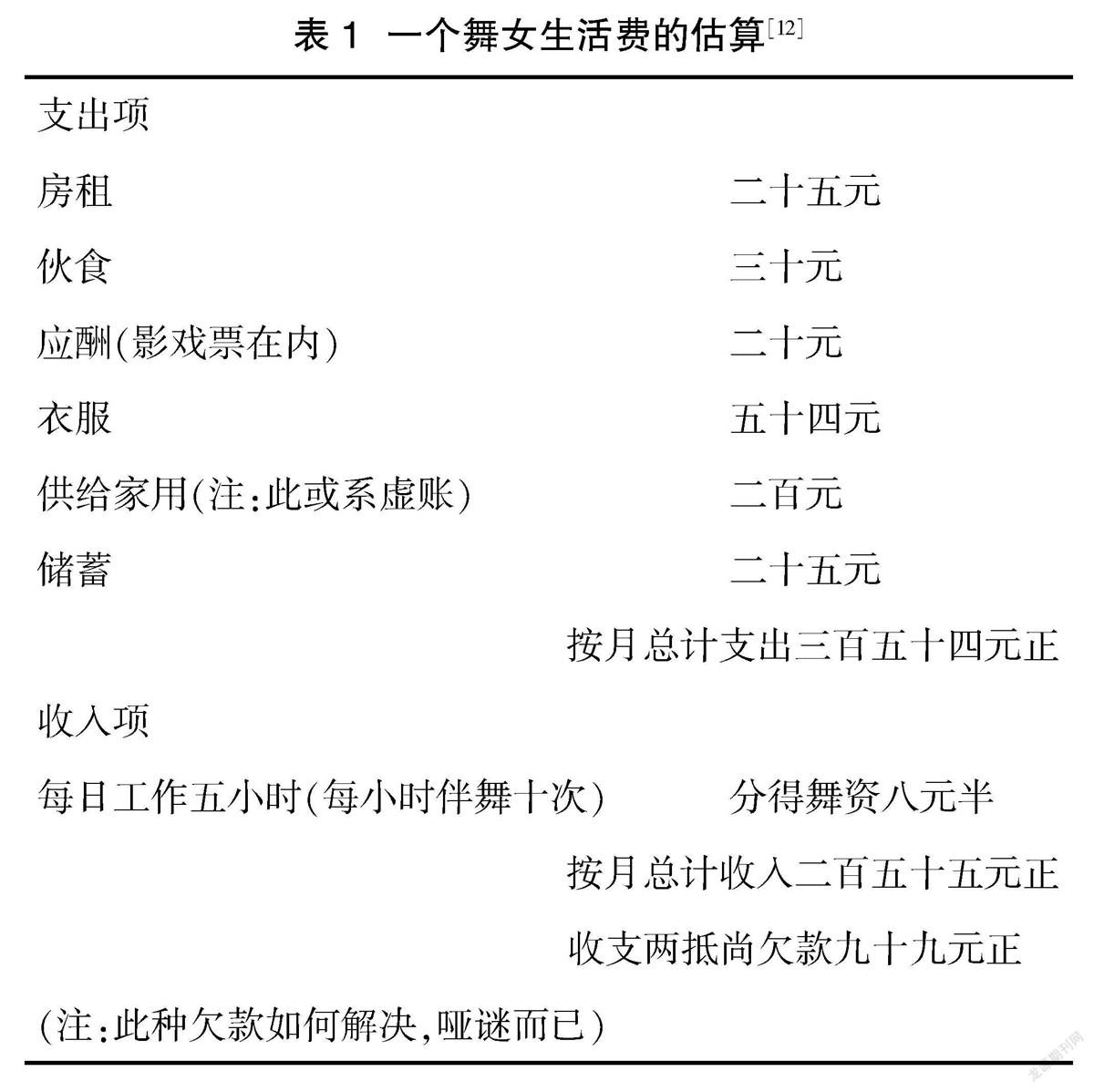

舞女通过与舞客伴舞获得舞票,通常经舞场与舞女对半拆分后兑换成现金,即为舞女的收入。李欧梵认为小舞厅的舞女经济状况还不错,似乎不很需要左派人士的同情,来为她们的经济状况鸣不平[ 11 ]。但若计算舞女的收支状况后,可发现舞女极易陷入经济困境之中。正如下表所示,一个舞女支出项最多为供给家用,若舞女无家累负担,每月尚可盈余一百元左右;相反情形下按月收支相抵后尚欠九十九元,而这还是在舞女日日营业兴盛,赚得八元半的理想情况下的结果,若不时遭“吃汤团”之苦,舞女所面临的经济状况或许更糟。

因此对于舞女的收入,兹当分情况述之。舞女自身的容貌、身材、舞艺、交际手腕等内在资质的差异影响其收入多寡,收入最多要数红舞女,最少者则为阿桂姐。红舞女伴舞,计三分钟一只音乐,收入三角三分。每天八小时计十二元八角,恩客多给还不算内,月薪可达一千五百元以上[ 13 ]。而同时期地位最高、最受人尊敬的大学教师的平均月薪约为220元[ 14 ],《申报》《新闻报》总编辑或主笔月薪约500元和300元,政府机关内最高等级的部长、委员长月薪为800元[ 15 ]。可见1930年代前、中期,在上海诸多职业收入金字塔上,红舞女群体应高居塔尖之巅。而普通舞女之情形则截然相反,她们“月入不过百元;下焉者不足四五十元也。”[ 13 ]与同时期上海市立中小学多数教师月薪30—100元相当[ 16 ],较其他体力劳动者则有一定的优势。据《上海劳动统计(1930-1937)》中罗列的机器、造船、火柴等行业的工人月均收入显示:1932年为15.23元;1933年为14.81元;1934年为14.08元;1935年为12.99元[ 17 ]。但衣饰、化妆方面的大额支出却让普通舞女看似勉强的月薪立刻变得捉襟见肘。一舞女自白道:“舞女而终日吃汤团,固然苦上加苦,如果稍微有点生意,每天拆的一二元,每月收入总数不过四五十元。化妆费已去了一半,此外还有皮鞋钱、车钱,如果加上家庭负担,那真是连粥也没得吃呢。”[ 18 ]而一些小型舞场往往以“一元十六舞”极低价格吸引顾客,照此计算每支舞仅值六分钱,即使舞女与舞场六四拆,每舞所得之多不过四分大洋。由此可见,巨大的收入差距不仅体现出舞女群体中有着较强的阶级性,也显示出相同职业下不同阶层迥然不同的生活境遇,收入颇丰的红舞女通过职业生涯改变了自身的经济地位,而生意清闲的汤团舞女则苦痛难言。

舞女收入的多寡也深受行业兴衰影响。“据说一二八后的一年前后最好……大沪大华有几个红的舞女每月可有数千百元的收入。”然而到了1935年,“就是生意最好的,也只能做到三四百元,普通的就只有百数十元。”“有的舞女逢到生意清淡之时,一天的收入供给自己的一些车饭还嫌不够,每月不能维持自己生活的舞女很多……计无所出之时,只有借债,要不然,便是出卖自己的身体。”[19 ] 1936年上海舞场继续颓靡,不但开香槟算是“稀有奇迹”,就是坐台子也已“非同小可”。此前坐台子的定价各舞场大概每小时五元,但仅五块钱舞客决计是拿不出手的。现今坐台子的人少了,一小时买五块钱的舞票已算不上坍台,“说不一定还要揩五分钟或是十分钟的油,过后还要以坐台子阶级自居。”舞场舞票的价格也从一元三张,跌至五六张,甚至十张或不止十张,和从前相差两三倍,而舞女也在叫苦生意清,没有客人[ 20 ]。舞票价格的下跌致使舞女每跳一支舞所获得的收益降低,而舞客给与舞票也较此前更为精括、吝啬——“从前跳一支舞总要给两三张票子,现在的舞客却个个都在盼望着买一赠一,或是额外‘赠品,‘不名一文‘溜之大吉的故事也不时发生。”[ 20 ] 有的小型舞场,舞客只消纳大洋两毛,便可以随意请求任何舞女伴舞四小时,不取分文。依上可见,舞市逐渐衰落,舞票价格跌价,舞客变得更为精括吝啬,种种诱因促使舞女的收入不断降低,即使舞女每晚起舞的次数与之前相同,其收入也要少一倍以上。

尽管舞女收入不断下降,但必要的支出花费依然如故,正如任文惠所说“她们的身体本身就是一件被窥视与观看的商品,为了增加这件商品的价值,她们就必须在身体上花费更多的心思使之更具吸引力。”[ 21 ]舞女全身上下所穿戴的衣饰中,足上所穿的皮鞋算是较为重要的一件,舞女之红否,有时可从所穿皮鞋看出。红舞女中有奢侈者,常常一鞋之值,高至数十金。如某舞后当其居家会客时,穿一高跟鞋计洋十五元,在芳阁所用之睡鞋计洋二十元,上舞场所穿之高跟皮鞋,计洋四十元,夜时二时舞场打烊回家时所穿之玷鞋,计洋十二元,总计约需百元[ 22 ]。红舞女虽收入颇丰,但其每月的支出费用也并非小数目,在舞市持续颓靡的情形下,收入与支出的天平继续倾斜。若剔除每月必要花费,对于月收入在百元及以下的舞女,经与舞场对半拆账以后,将其余收入供之家用,一般舞女的生活清苦不言自明。

三、舞女的“面具”与“迷汤”

对于舞女而言,若不想吃汤团,每日有舞票进账,甚至升为红舞女,一些自我推销和拉拢顾客的策略是必备的。在商战时代,许多事情都要利用广告,舞女为招揽顾客营业起见,也不得不在广告术上做功夫。如生意较清之舞女,明知自己没有客人,但听音乐一响,立即同姊妹跳个广告舞,将她浑身的“热”与“力”和盘托出。或是跳出一种特殊的步子,“引人入胜”。她们还采用一种闹中取静、偷懒的广告策略:不起舞,在别人跳舞时走进马桶间,待音乐停了、电灯亮了,再从马桶间里走出。在这短距离的步伐中,她的胸要挺、臀部要凸出、腰要软,行走的时候“全部出动”。若一般专好“冷门”舞女的客人,就会注意到她[ 23 ]。有的舞女在游泳时也不忘推销自己。据一个游泳池的救护员说,舞女上那儿去游泳的以红舞女居多,因为红舞女对于这种娱乐费是不放在心上的,她们一进游泳池,很爽快的就换上浴衣,把她们健美的身体的各部分完全透视出来。这实在是一个很好的广告术,能暗示大众她有这般美丽的身材[ 24 ]。一个舞女也曾言上游泳池去,亦是像登广告一般拉生意上门,而且她拉到了多客人。

若要稳住自己的生意,舞女必须学会“灌迷汤”拉拢客人,对此不同舞女各有千秋。甜言蜜语法是舞女迷汤中最普通的,即夸赞舞客“跳舞跳的真好啊,我顶喜欢和你跳啊”,此类话语说得天花乱坠、甜蜜无穷,舞客明知其为迷汤,也觉得有点却之不恭[ 25 ]。有的舞女极善词令,客人與之同舞,舞女辄就与客讲故事,及一舞终,而舞女的故事犹未结束,舞客势必要与之重舞,以听毕舞女的故事。然而舞女的故事层出不穷,而客人与之舞者,亦继续不休,因而有人说,此殆亦系拉拢舞客之一种策略也[ 26 ]。舞女的姿势和一些小动作也是招揽客人的“法宝”。舞女大都未经过专业训练,故姿势动作各不相同,大部分舞女喜帖面孔,与之舞者咸得一亲芳泽。有种舞女臀部高凸,转身时东摇西荡,令舞客见而心动;另种舞女跳舞时下部紧贴,左右摩擦,使对方别感兴趣,此种舞女大都年龄较大,或貌略微逊者,然此类小动作盖亦为招揽舞客的办法。

舞女于舞罢之际,每每会向舞客道谢,惟有所谓够交情者则否。道谢的方式或是向客人称谢,或不称谢,但轻握对方之手,或在客人肩上轻轻一拍。这类小动作都是一种表示热烈的动作,在舞女看来极为平常,但缺少经验的舞客往往会想入非非,误以为额外恩赐,此后便会再次光顾该舞女跳舞。商店要推销生意,采用买一赠一或其他促销方法是很有效的,舞女要招揽客人,亦需要赠品,此时其手帕便派上用场。舞客与舞女稍有交情者,即有取得手帕的资格。当灯光璀璨、乐声响起时,舞女辄喜欢以绢帕握在一只手上,而伴客起舞。客若老手,即可顺手牵羊,囊之而去;客如不贪此小便宜,则舞女亦可利用手帕,掩口抹颊,卖弄风骚。客若取其手帕,则立即成其俘虏,此后如入该舞场,必须与该舞女应酬,敷衍周旋。若舞客身份为青年学生,舞女在跳舞时则会采用“欲擒故纵法”,即一本正经地劝诫舞客年纪轻轻少跳舞场,多读书以备将来为社会效劳云云。舞客听后自以为是真心话,便掂量此舞女非普通者可比,于是下次跳舞便非她不可,殊不知已被舞女灌下迷汤[ 25 ]。此外,舞女还有一种留住客人的法宝——眼泪的效用。若舞客跳熟了一个户头,当他跳槽后舞女会立即跑到马桶间里去大哭一场。考究其缘由,也许是希望其能回心转意,舞女们实际上是在借题发挥,想到自己的生活痛苦,或自感身世可怜,便潸然泪下。此计一出,时常激起舞客怜悯同情心,反而自作多情,安慰倍至。

舞女工作的特殊性使其必须具备娴熟的社交礼仪和较强的交际能力,为获得舞票换取法币,学会“伪装”是必备的。资格较老的舞女,知道客人出钱寻乐,当然不能以愁态演诸于面部,只得暂将心头烦事抛诸脑后,然后装出天真浪漫之态,周旋于客人之前。客喜其态,常常赞曰“态度和蔼,性情活泼”,实则欲哭不能。此类舞女善于在客人面前伪装,与客周旋,尽管内心极不情愿,但总算还能保住生意、留住客人。然而经验浅、个性较强的舞女在相同情况下的结局截然相反。此种舞女每当自感身世之间,或遭受意外的时候,满腔的抱怨积聚心头,心之不快立即显现于面部,其态度即也失常,此时舞女待客自然冷漠,舞客受之,轻者恶语相加,咒骂该舞女架子大、寡妇脸、晚娘面等恶语,重者则向舞女大打出手。对于逆来顺受的舞女而言,此类情形较严重的影响就是失去这个客人,另寻别的舞女新开“户头”。但也有不甘示弱的舞女与舞客大打出手,此时舞女群体的力量便得以凝聚和显现。维也纳舞厅就曾发生过舞客被舞女打得逃走的情形:因该舞客与一个性格不甘懦弱的舞女发生冲突,两人遂大打出手,舞池中的其他舞客见此状况群集看热闹,而其他舞女瞧见同道姐妹被人欺侮,一致主动为弱者声援,一涌而起向舞客进攻,打得舞客欲急忙逃走,却被舞女们再次拖进舞场内,最终以该舞客开几瓶香槟酒和解[ 27 ]。综上所述,舞女的生存境况有时会遇见两难情境:一边是为获得舞票以求在残酷社会中获得生存,一边是在物欲社会下努力保全自己的人格尊严,许多舞女不得不在金钱和自尊面前做出抉择,或坚贞不屈,或自甘堕落于世俗欲望之中。

四、余论

民国上海舞厅林立,跳舞成为一时时髦的娱乐活动,舞女这一新兴群体也随着舞业的兴盛现于公众。对于舞女群体的出现,法国学者安克强在研究上海妓女时,发现舞场的出现对于高级妓女的衰弱起了推动作用,舞女群体的壮大与高级妓女的加速衰落,二者在时间上存在一种相对的一致性[ 28 ]。而1927-1937年间,南京国民政府相继发起国民经济建设运动、关税自主、币制改革等一系列运动,确保30年代在世界性经济大萧条危机下国内民族经济依然发展,商业活动和商人资产不断增加,商业活动亦需要诸多的社会交往,舞厅的出现则为其提供了新型场所。西洋乐、交际舞、跳舞女也使得传统的商业社会交往增添来了现代都市娱乐色彩,这种趋势同时也重新塑造着高级妓女,并逐渐转行成为舞女。正如杨阳所言,“热衷于舞蹈的社会风气导致传统的高级妓女的削弱,以陪舞为内容的新的高级妓女群体得以兴起。”[ 29 ]

源自高级妓女的舞女仅是舞女群体来源的一部分,许多出身低微、缺乏智识、受教育程度低的舞女多是迫于各种环境因素而下海做舞女。除少部分红舞女外,大部分舞女收入并不丰裕,为赚取舞资,舞女不得不隐藏内心的苦痛,戴上伪装的“面具”与客周旋,期以招徕和拉拢客人。然而,在物欲社会下舞女很难既保全人格尊严和贞洁,又能赚取法币,当时舞客的低俗趣味和男权意识抑或加剧了舞女的窘境。舞客从早期的“舞艺研究者”向“舞女研究者”的转变,致使西传入沪的贵族运动“交际舞”渐次衍变于卖弄肉色的身体交易。许多舞女不得不在生活和贞洁面前做出两难抉择,或坚守贞洁,或堕落金钱和物欲之中。

几千年来,受儒家思想浸染,中国传统社会演变成为父系——男权社会,两性关系趋于倒向男尊女卑,体现出女性的从属地位。这在婚姻家庭和生育继承方面极为明显,一般是男内女外、男婚女嫁、夫唱妇随,以及男性是生育继承的主体,而女性仅是类似传宗接代的工具。正如费孝通先生所言:“在农村中,结成婚姻的主要目的,是为了保证传宗接代。选聘媳妇的主要目的是为了延续后代,保证生育男儿是向算命先生明白提出的要求。如果当媳妇的没有能力来完成她的职责,夫家就有很充足的理由将她遗弃而无需任何赔偿。”[ 30 ]

近代中国妇女解放运动在二十世纪初蓬勃发展,女性逐渐走出封建桎梏的限制,参与社会活动和社会就业的意识不断加强,然而在新旧杂糅的民国社会,女性受教育的权利依然有限,智识的缺乏限制了其就业选择。随着民国上海都市生活和市民文化继续西洋化,舞市也迎来从无到有、从弱到兴的转变,下海做舞女或许是一种时代的选择。以舞女为代表的“新式女子职业的出现首先是对旧有职业分工和职业结构的突破,使得男女性别分工的不平等和不公正在一定程度上有所改观。但其更重要的社会意义在于,从事各种职业的女性在职业生活中找到了新的角色,并通过职业生活改变了她们自身的地位。”[ 31 ]虽然只有部分舞女能够完全实现经济独立,但她们从事这一社会职业俨然已经敢于冲破传统纲常对妇女的束缚,凸显出部分女性想要摆脱传统男权社会下女权卑微、依附于男权之下的困境,追求具有“现代女性”的经济独立和自由生活,向往自由、寻求妇女解放的自我认同意识得以显现。

随着上海“舞潮”热兴起后,舞女的形象“开始广泛地出现于报纸、杂志、书籍、电影、戏剧等媒体,她们的身份特征和社会角色由此进入了更为广阔的公众视野,从而满足了社会上各类人士的欲求。”[ 32 ]如一批专载舞场概况、舞场趣闻、舞女信息、舞女秘史、舞客经验的小报、杂志应运而生,如《跳舞特刊》《影舞新闻》《电声》等,也有专为搜罗各舞场著名舞星的照相专集的《舞星艳影》。舞女红火后即可做拍电影、摄影模特等“副业”,如当红舞星梁赛珠、赛珍、赛姗三姐妹、李丽等人即闻名于舞界和电影界之中。红舞女的“明星”光芒还会引领时尚潮流,其身穿的旗袍、丝袜、皮鞋、香水,她们的装扮等往往会成为社会各界女流争相模仿、喜爱的对象,侧面也带动了服装业、化妆业、广告业的发展。这虽属于商业规律,但红舞女在当时的舞业、电影业、时尚界和大众娱乐方面的引领作用不容忽视。

然而,在现今历史的书写与研究之中,对于民国舞女的关注不多,舞女群体也是社会大历史的构成部分之一,不应在历史中“缺位”。重绘民国舞女的生存样态益于增强今人对1930年代上海一般都市女性的生存境况的整体认识,同时也能透过舞女去更好地认识当时的两性关系、职业分工、妇女解放等话题。这便启示史界在注重研究宏大叙事的同时也要“眼光向下”,重视社会普通群体的行为和意识在历史过程中的作用。这不仅仅是对已有历史进行“补充”或“修补”,更重要的是要提醒今人以一种新的视角重新审视历史。

本文论述的只是民国上海舞女生存样态的冰山一角,昔日上海舞娘群体的工作和生活中的酸甜苦辣与真善美,还将在更为广阔的层面值得学界关注和思考。

注释:

(1)相关研究成果有:马军.与君共舞——论20世纪20年代中后期上海华籍舞女的形成[J].史林,2013(4):104-111;张金芹.另类的摩登:上海的舞女研究(1927-1945)[D].華东师范大学,2007;杨阳,万妮娜.民国时期舞女性质探析——以上海舞女为中心[J].社会科学论坛,2011(4):224-228;任文惠:民国时期上海舞女身份研究[J].北京舞蹈学院学报,2017(5):41-45;贺萧.危险的愉悦——20世纪上海的娼妓问题与现代性[M].江苏人民出版社,2003年6月;李欧梵著.上海摩登——一种新都市文化在中国 1930—1945[M].北京大学出版社.2001年12月。关于上海舞潮案的相关研究有:马军.1948年:上海舞潮案——对一起民国女性集体暴力抗议事件的研究[M].上海古籍出版社,2005年12月版;马军.1948年上海舞潮案中的舞业同业公会[J].近代史研究,2002(2):184-210;陈惠芬.都市芭蕾、“社会学的想象力”及身体政治[J].读书,2007(7):13-19;吴向华.新闻场域的话语博弈——1948年上海舞潮案的舆论[D].南京师范大学,2018;曹金国,池子华.1948年上海“舞潮”案:一场被遗忘的暴动[J].钟山风雨,2006(3):19-22。

(2)坐台子,是为舞国术语,即舞客摆阔请舞女至座上陪饮聊天。在此时期内,此舞女不准伴舞其他舞客。而此舞客與之跳舞,亦不须再付舞票。一切均听舞客之便,每小时五元至数十元不等。参见新田.舞场术语.《大公报(上海)》,1937年3月12日[0013版]

(3)关于舞女大班,马军在《与君共舞——论20世纪20年代中后期上海华籍舞女的形成》一文中概括得较为全面:“舞女管理员俗称舞女大班,是老板、舞客和舞女的中间人,举凡一切舞女事宜,皆由其负责管理,如介绍舞女如场、监督舞女坐台、注意舞客是否按常规付舞票等,其收人主要来自舞女所收舞票的抽头。”参见马军.与君共舞——论20世纪20年代中后期上海华籍舞女的形成[J].史林,2013(4):104-111。

(4)八·一三事变爆发后,中日两国之间开展了为期三个月的淞沪会战,至1937年11月12日上海沦陷为止。而日军占据上海之后,并未下令禁舞,且部分舞场位于上海租界内,各舞厅仍继续营业,故此处引用该资料作为参考。参见《仙乐画报》,1938 年12月1日[创刊号],第1页。

参考文献:

[1]李培德.略论世界大萧条与1930年代中国经济[J].史林,2010(5):156-159,191.

[2]张金芹.另类的摩登:上海的舞女研究(1927-1945)[D].上海: 华东师范大学,2007.

[3]贺萧.危险的愉悦——20世纪上海的娼妓问题与现代性[M].南京:江苏人民出版社,2003:58.

[4]舞女座位的风水问题[J].娱乐,1935,1(24):584.

[5]舞女的坐位[J].电声,1937,6(29):1263.

[6]城山智子.大萧条时期的中国:市场、国家与世界经济[M].孟凡礼等译.南京:江苏人民出版社,2009:5.

[7]舞场营业时间受限制[J].电声,1935,4(47):1030.

[8]做舞女后心里想说的话[J].影舞新闻,1937,4(11):17.

[9]韦士.舞女的痛苦 羡慕做舞女者可以看看[J].娱乐,1936,2(35):691.

[10]舞女日记摘录.妇女生活,1935,1(2):156.

[11]李欧梵.上海摩登——一种新都市文化在中国(1930—1945)[M].北京:北京大学出版社.2001:33-34.

[12]漂泊王.无穷的希望[J].时代漫画,1934(1):6.

[13]舞怪.舞女的收入[J].电声,1934,3(46):918.

[14]苗素莲.中国大学组织特性历史演变研究[M].长春:吉林大学出版社,2011:99-100.

[15]田中初,刘少文.民国记者的职业收入与职业意识——以20世纪30年代为中心[J].新闻与传播研究,2015,22(7):69-85,127.

[16]上海市教育局.上海市教育统计(1932-1933)[M].上海:编印资料,1934:72.

[17]中国统计学社上海分社.上海劳工统计(1930-1937)第四编[M].上海:国际劳工局中国分局,1939:15.

[18]舞女的自白[J].娱乐,1935,1(15):378.

[19]从舞业的不景气说到舞女生活的极度可怜黄金时代已成尘迹了[J].娱乐,1935,1(24):584.

[20]上海舞市不景气,舞女收入今昔谈 [J].跳舞世界,1936,1(4):18-19.

[21]任文惠.民国时期上海舞女身份研究[J].北京舞蹈学院学报,2017(5):41-45.

[22]红舞女鞋子的开销[J].娱乐,1936,2(11):210.

[23]兆足.舞女广告术[J].电声,1934,3(47):938.

[24]红舞女游泳[J].电声,1936,5(29):730.

[25]舞女的灌迷汤法[J].娱乐,1936,2(11):210.

[26]舞话:善讲故事之舞女[J].娱乐,1936,2(10):190.

[27]舞女联合起來 舞客打得逃走[J].影舞新闻,1936,2(15):7.

[28]安克强.《上海妓女:19-20世纪中国的卖淫与性》[M].袁燮铭,等,译.上海:上海古籍出版社,2004:120.

[29]杨阳,万妮娜.民国时期舞女性质探析——以上海舞女为中心[J].社会科学论坛,2011(4):224-228.

[30]费孝通.江村经济[M].戴可景,译.南京:江苏人民出版社,1986:35.

[31]谢忠强,刘转玲.20世纪二三十年代上海女性的就业与家庭地位论略[J].西北工业大学学报(社会科学版).2012,32(2):56-60.

[32]马军.与君共舞——论20世纪20年代中后期上海华籍舞女的形成[J].史林,2013(4):104-111.

The Survival Status and Group Features of Chinese Dancing Girls in Shanghai in the Republic of China (1932-1937)

DENG Changshan

(College of History, Hebei University, Baoding 071002, China)

Abstract: The ballroom was an important place for entertainment in Shanghai during the Republic of China, where the most eye-catching people were the dancing girls . Many of the dancing girls were forced by the pressure of survival rather than voluntary. As dancing girls, they needed to undergo a series of “induction ceremony”. Dancing girls valued the location of “Feng Shui” of their seat which seems to be feudal and ignorant ,to a large extent ,but it may be derived from the consideration of survival anxiety. In order to prosper the business, the dancing girls put on many disguised“masks” and polished the apple to attract customers. The emergence of the dancing girl job has changed the old male and female professional structure, and realized the liberation of women in some extent, and some dancing girls have improved their economic status through their jobs. Dance girls were also the witnesses of history, but the low attention paid to them by the historical academic community can easily cause the “historical absence” of the dancing girls group. The appearence of the real survival status of the dancing girls in the past is helpful to enhance the current people's overall understanding of the living conditions of urban women in Shanghai in the 1930s.

Key words: republic of china;shanghai;chinese dancing girl;survival status;group feature

收稿日期:2021-11-12

作者简介:邓长山(1997-),男,四川凉山人,河北大学历史学院硕士研究生,主要从事中国近现代史研究。