关中方言的促声阳化现象

2022-04-15孙立新

孙立新

(1.西安培华学院 人文与国际交流学院,陕西 西安 710125;2.陕西省社会科学院 文学艺术研究所,陕西 西安 710065)

张崇《陕西方言“弱着缩”等字的[ɑŋ]组韵母念法与“麻雀”读“麻将”》[1]将“弱着缩雀”等字记作[ɑŋ]组韵母(笔者通常记作[aŋ]组韵母),也就是说,古汉语入声(促声)个别字在陕西方言中有音变成为阳声韵的现象,这种音变现象叫作“促声阳化”。调查表明,关中方言的促声阳化还有读作[ɑŋ]组以外其他阳声韵母的。本文根据《方言调查字表》[2]有关入声韵字的顺序来讨论关中方言的促声阳化问题,对于阳声韵的认定包括鼻化韵母,因为陕西多数方言点(关中方言区[3]及陕北晋语区[4])的鼻化韵母对应着普通话的鼻韵母。

一 语料

缉“缉鞋口”的“缉”字切韵音系在清母深摄开口三等入声缉韵。通常情况下,关中方言“缉”与“辑积积累,堆积”等字同音,凤翔、千阳等处把“缉鞋口”以及“缉腰带系腰带”的“缉”字阳化如“金[⊂tɕiŋ]”,跟通常读音[⊂ti]不同;凤翔、千阳把古“精”组字分别读作[ti-thisi-]。白水、西安市阎良区分别把“缉”读作[⊂tɕi⊂ti](白水、阎良也把古“精”组字分别读作[ti-thi-si-],但是,白水却把“缉”读作[⊂tɕi]),把“系,绑”叫作“缉”,并且将该语境下的“缉”字阳化如“金[⊂tɕi]”。

给“给”字切韵音系在见母深摄开口三等入声缉韵。关中多数方言点跟普通话白读音一致,读作上声调[⊂kei],华阴、蒲城、白水、潼关、礼泉等处读作去声调[kei⊃]。“给”字的文读音在多数方言点与“基鸡击级稽稷”等字同音,读作阴平调[⊂tɕi],如“供给,给养,给水”等语境下的“给”读作[⊂tɕi],而凤翔、岐山、千阳等处把“供给”的“给”阳化如“泾[⊂tɕiŋ]”。鄠邑“给”字文读[⊂tɕi],有两个白读,一是读作上声调[⊂kei],二是在“打给(意思是:那么就按照对方的要求把其执意要的东西给对方吧,特指不得已答应对方的无理要求,或者不得已饶恕了本不该饶恕的人)”等语境里读作去声调[kei⊃]。

轧“轧被车轧,轧棉花”字切韵音系在影母山摄开口二等入声黠韵。关中方言不说“被车轧”,而说“叫(或者‘教’)车轧[⊆tsa]了(‘了2’在西安一带的变体为‘咧[.liɛ]’,在三原一带的变体为‘啦[.la]’,在华阴等处的变体为‘嗹[.liã]’,在宝鸡一带的变体为[.lia]”,关中方言“轧”字读作[⊆tsa]跟影母无关。西安一带把“轧棉花”的“轧”读作[nia⊃],没有促声阳化现象;而凤翔、岐山、千阳等处把“轧棉花”的“轧”字读作[ȵiŋ⊃](当地方言跟“佞硬”同音),属于促声阳化现象。

弱“弱”字切韵音系在日母宕摄开口三等入声药韵。孙立新《陕西方言“说”字等的读音》[5]对古汉语入声字“说着若弱”等有所讨论。依照张崇[1]的观点,“弱”阳化后在陕西方言里读作[⊆ʐaŋ],语义指向为“不强,不充实”等,例句如“车带车胎根本就不弱[⊆ʐaŋ],不打气能成可以不打气|人家把证据刚拿出来,他就弱[⊆ʐaŋ]下来理屈词穷了|那个倔老汉如今老了,脾气弱[⊆ʐaŋ]得多了”。

缚“缚”字切韵音系在奉母宕摄合口三等入声药韵。关中方言很普遍地文读为上声调,如西安一带文读[fɤ52],岐山一带文读[fo52],而慧琳《一切经音义》卷二十三“缚”字的反切为“房我反”,与今关中方言的文读上声调读法正好一致。“缚”字白读阳平调,其语境限于“缚秋(搭建秋千,因为要用绳子绑,所以用到‘缚’字)、缚笤帚(做笤帚)、缚粽子(鄠邑指包粽子,要用绳子之类的东西绑起来)”。“缚笤帚”的“缚”在关中很多方言点读如“佛教”的“佛”,①西安、鄠邑等处方言把“佛仿佛拂沸狒”等字读作[⊂fɤ],孙立新《西安方言研究》(西安出版社2000年版,第79页)把这类双唇及唇齿音字记作[uɤ]韵母是不符合西安方言语音实际的,应当记作[ɤ]韵母。如西安、鄠邑、彬州、礼泉、阎良读作[⊆fɤ],华阴读作[⊆fo];富平、蒲城、临潼、扶风等处读如“扶[⊆fu]”,白水阳化读如“房[⊆faŋ]”。

缩“缩”字切韵音系在生母通摄合口三等入声屋韵。关中方言很普遍地读如“朔”。西安方言“缩”的通常读音有两个:[fɤ31]和[suɤ31]。依照张崇[1]的观点,入声字“缩”阳化后在陕西方言里读如“爽”。阳化的“缩”,西安、大荔读作[faŋ52],咸阳、三原、渭南、千阳等处读作[sɥaŋ52],宝鸡、太白、岐山读作[ʂaŋ52],彬州、长武、泾阳读作[sɥaŋ51]。阳化了的“缩”字主要指头或身子的缩持,如“他把头缩进去了”,再如俗成语“不长倒缩(个子不往高长,反而变低)、㾭头缩脑(指人因为怕冷或胆怯而缩持着脑袋的样子,或指不敢出头露面的样子)”。

讷《方言调查字表》未收录,《说文解字·言部》“讷,言难也”,《广韵》入声没韵内骨切。有人认为关中方言“动作迟缓”义读如“暮囊”的词应当写作“木讷”,笔者此前一直不认可这种观点,现在认为这种观点是正确的。古入声字“木”在关中通常读作阴平调,读作去声调如“暮”主要适用于“麻木”等语境。关中方言“纳呐讷衲钠”等字同音,如西安等中东部地区读作[na31],咸阳等中西部地区读作[la31];“讷”阳化以后读如“囊”,②“囊”字在关中方言区通常读作阴平调,如西安一带读作[naŋ31],宝鸡一带读作[laŋ31];西安、鄠邑又读[laŋ31],西安把脖子叫作“脖囊[laŋ31]”,鄠邑把“头,脑袋”叫作“囊[laŋ31]”。又读作阳平调,如鄠邑“不囊[naŋ35]将”指成人生病,“囊[naŋ35]活”指裕如、顺当,令人满意。“动作迟缓”义的“木讷”,西安等处读作[mu55naŋ31],凤翔等处读作[mu44laŋ31]。

二 讨论

古汉语入声字在历史发展过程中,就多数官话来看,舒化(即阴化)成了元音韵母。而在山西以及陕北晋语里的演变规律是:从北到南入声字渐次减少,越往北入声字越多。[6-9]另外,入声字在陕北晋语里也有阳化现象存在,如邢向东《神木方言研究》认为“缩”字通常为[ʂuəʔ4],[10]228阳化读音为[ʂuɑ~213],[10]221阳化的“缩”跟“爽”字等同音。还有“饽面饽”通常读音为[phəʔ4],阳化读音为[phɤ~21];“历”通常读音为[liəʔ4],阳化读音为[li21]。[10]221-227再如黑维强《绥德方言调查研究》对“缩”字读音的描写,文读音为[suo33],白读音为[ʂua33],在“缩定”语境里阳化为[ʂu213],跟“爽”字同音;“莫”字通常读音为[muo33],在“约莫”语境里阳化为[məŋ213],跟“猛”字同音。[11]48-58

古汉语入声字在历史发展过程中阴化是主流,而出现一些阳化现象也不足为奇。我们认为,陕北晋语及关中方言的促声阳化现象是语音在历史演变过程中形成的,不属于语流音变现象。比如关中西部方言“给”在“供给”语境里可能给人增音的感觉,因为“供”是后鼻韵母,所以“给”读如“泾”是后退式增音。另外,关中方言区西部“给”读如“泾”是在文读音(齐齿呼)的基础上促声阳化所形成的白读音,而如上所讨论的其他入声字跟语流音变都不搭界。如“缉轧弱缚缩”5 个入声字的促声阳化读法一般均用于单音词里;“木讷”之音变如“暮囊”,读如“暮”的“木”也基本上没有导致“讷”读如“囊”的条件。

陕北晋语以及关中方言的促声阳化是白读现象,不应当视作一般的又读,应属于白读音的又读现象。关中方言促声阳化字“缉给轧弱缚缩”的文白特点可以概括为表1。从表1可以看出,有的字在某些方言点只有一种读音而且限于文读,如“缉轧”在西安、鄠邑等处的读法。也就是说,表1中字的读音在关中方言区的语音格局并不均衡。

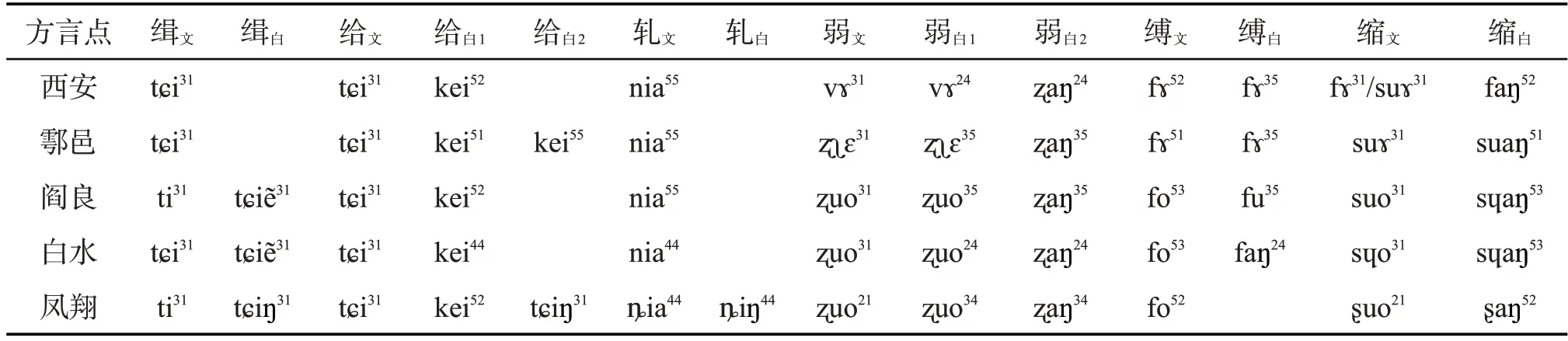

表1 关中方言促声阳化字“缉给轧弱缚缩”的文白特点

陕北晋语及关中方言的促声阳化现象是在入声韵消失过程中形成的。就现代陕北晋语及关中方言与古汉语入声韵的对应关系来看,陕北晋语既有入声调,又有以韵尾[ʔ]为标志的入声韵。同时,陕北晋语还存在着促声阴化现象,即将一些古入声字读作舒声调(其韵母也随着声调的历史性音变而变作舒声韵),绥德、子洲把古入声字分化成入声和阳平,安塞、吴起、志丹分化成入声和阴平、阳平。例如绥德“白别橛八答达法腊纳恰博渤脖末物得德洛泽彻摄热”等字读作阳平,甚至古入声字基本上都读作入声的神木等处的“八搭杂铡薄白”等字也读作阳平。这种舒化格局的形成与官话对晋语的影响关系很大。古入声以及现代许多有入声方言的入声调是短调,加之韵尾为塞音,读起来比较费劲,舒化符合语言经济原则;有的方言把原本短促的入声调发展演变为长调,也符合语言经济原则,因为长调读起来比短调轻松。而古汉语入声字在关中方言的舒化过程中主要演变成元音韵母,也就是说,关中方言促声阴化是主流;其次演变成鼻韵母或鼻化韵母,也就是说,关中方言促声阳化是支流,因为阳化字很少。

三 余论

就陕北晋语和关中方言来看,韵母的历史性演变是比较复杂的。陕北晋语至今还存在着舒声促化(如神木“那里个去”读作入声[10])、阳声阴化(如吴堡“边片面”等字读作[ie]韵母,“般盘慢”等字读作[ɤ]韵母,“娘良匠”等字读作[iɤu]韵母,“庄窗双”等字读作[uɤu]韵母[12]40-51)、舒声阳化(绥德“驼拖罗左车扯”等字读作[əŋ]韵母[11])等现象,关中方言还存在着阳声阴化(如比较普遍地把动词“耕”读如“揭”[13])、促声鼻化(如西安一带的“额”字通常读作[ŋe31],“额头”的“额”读作[ŋ31])等现象。

关中方言理睬义的“着”,西安一带读作[⊆tʂau],对应着陕北晋语[⊆tʂɑŋ]的读音。关中方言有两个字的语流音变可以支持“着”在西安一带的[⊆tʂau]与陕北晋语的[⊆tʂɑŋ]相对应。一个是关中方言比较普遍地把理发师叫作“待诏”,“待诏”的“诏”字在鄠邑渭丰镇一带音变如“张”。另一个是咸阳秦都区的“店张”及渭城区的“底张”,其“张”字本来作“昭”,音变如“张”以后,“店昭”和“底昭”就分别写成了“店张”和“底张”。这两个地方距唐昭陵很近,“店昭”和“底昭”之所以得名,跟唐昭陵有关。这两个字在关中方言里都牵涉[au]韵母音变成为[aŋ]韵母的问题。