蒸发分馏作用对原油中金刚烷类化合物分布与组成的影响

——以塔里木盆地库车坳陷羊塔克构造上的原油为例

2022-04-15包建平倪春华朱翠山

杨 茜,包建平,倪春华,朱翠山

1.油气地球化学与环境湖北省重点实验室(长江大学 地球化学系),武汉 430100;2.中国石化 石油勘探开发研究院 无锡石油地质研究所,江苏 无锡 214126

蒸发分馏作用在塔里木盆地库车坳陷十分普遍,前缘隆起带上发育的众多凝析气田,如羊塔克、牙哈和英买7构造上的凝析气田等均与此有关[1-2]。受蒸发分馏作用影响,有机质在高成熟阶段形成的过量天然气注入到早期形成的油藏,使得其中的原油烃类组成,尤其是轻组分发生分异和变化,并导致凝析油气藏的形成[1-8]。这一作用对原油烃类组成的影响主要表现为残留原油中轻组分含量明显降低,且其轻烃组成中苯系物(苯和甲苯)含量升高,而蒸发分馏作用形成的次生凝析油则呈现轻组分含量偏高,且其轻烃中苯系物含量降低[1-6]。甲苯与正庚烷比值(TOL/nC7)则是一个常用的鉴别蒸发分馏作用以及区分残留油和蒸发分馏作用形成的次生凝析油的指标。

金刚烷类烃是一类具有高热稳定性的化合物,其分析检测方法[8-12]以及在评价有机质成熟度[13-17]和定性定量原油的热裂解程度时[18-26]备受关注,因而在油气地球化学研究中得到了广泛应用。由于金刚烷类化合物分子量较低,尤其是烷基单金刚烷和烷基双金刚烷系列,那么,蒸发分馏过程是否会影响原油中其分布和组成特征则关系到它们在这一特定地质条件下的实用性。

LI等[27]曾选用凝析油、柴油、汽油和燃料油在常温下开展自然挥发实验,然后定期分析这四类油样中金刚烷类化合物的分布和浓度,结果发现这一挥发过程对烷基单金刚烷系列的影响较为明显,而对烷基双金刚烷系列的影响较小,并提出双金刚烷系列的浓度和相关参数对遭受蒸发分馏作用改造的原油仍然适用。值得注意的是,这一实验结果源于自然挥发作用对金刚烷类化合物分布与组成的影响,但它究竟能在多大程度上反映地质条件下大量天然气注入油藏时所发生的蒸发分馏作用对原油中金刚烷类化合物的实际影响仍是未知的。CHAKHMAKHCHEV等[28]则在实验室用甲烷和乙烷的混合气体通过凝析油,以观察分馏作用对金刚烷类化合物分布与组成特征的影响,发现金刚烷类化合物的绝对浓度和相对组成均发生了可测量到的变化。ZHU等[29]通过对东海盆地西湖凹陷13个凝析油样品的分析,认为运移分馏和气侵作用均会影响其中的金刚烷类化合物的分布与组成,并认为运移分馏作用后的残余油中金刚烷类烃的浓度相对升高,甲基单金刚烷/甲基双金刚烷比值下降,但对相关成熟度参数影响不大;而气侵作用会导致金刚烷类烃的浓度以及单金刚烷/双金刚烷和甲基单金刚烷/甲基双金刚烷比值的升高,同时会使相关成熟度参数发生某些变化,但变化似乎没有规律。

为了探究地质条件下蒸发分馏作用对残留油和次生凝析油中金刚烷类化合物的分布与组成的影响,本文以塔里木盆地库车坳陷前缘隆起带西端羊塔克构造上同一口井不同深度储层产出的性质不同但来源相同的两组凝析油和残留油为研究对象,通过剖析蒸发分馏作用对原油中金刚烷类化合物分布、组成和浓度的影响,以明确在这一地质背景下应用此类化合物解决实际问题时应注意的事项。

1 地质背景、样品分布与实验分析

1.1 地质背景与样品分布

库车前陆盆地发育中生界三叠系—侏罗系淡水湖沼相烃源岩,目前已在盆地内部构造带(如大北—克拉苏构造带等)和外部构造带(如前缘隆起带)发现了大量油气资源[1]。根据原油及烃源岩中生物标志物分布与组成特征间的关系,库车坳陷原油可以分成两类湖相原油, 差异主要体现在C19-26三环萜烷系列分布特征上,其中牙哈和英买7构造上的原油主要来源于三叠系湖相烃源岩,而却勒1、羊塔克和玉东构造上的原油主要来源于侏罗系湖相烃源岩[1-2,30]。而库车坳陷不同构造单元上发现的天然气基本都属于煤型气,主要来源于侏罗系煤系烃源岩,且天然气的成熟度明显高于伴生的原油[1-2,31]。由于前缘隆起带上油与天然气之间的关系存在油气既不同源又不同期,或油气同源但不同期的现象[1-2,32-33],导致该构造带上聚集的油气性质变化较大,既有正常原油,又有大量凝析油气。蒸发分馏作用是这些凝析油气形成的主要原因[1-2,7],结果导致同一构造上同一口井不同深度储层产出原油其外观特征截然不同。如同一口井浅部储层产出原油颜色偏浅,大多透明无色,而深部储层产出原油则呈黑色,全油色谱和轻烃分布与组成特征表明它们经历了蒸发分馏作用的改造[1-6]。

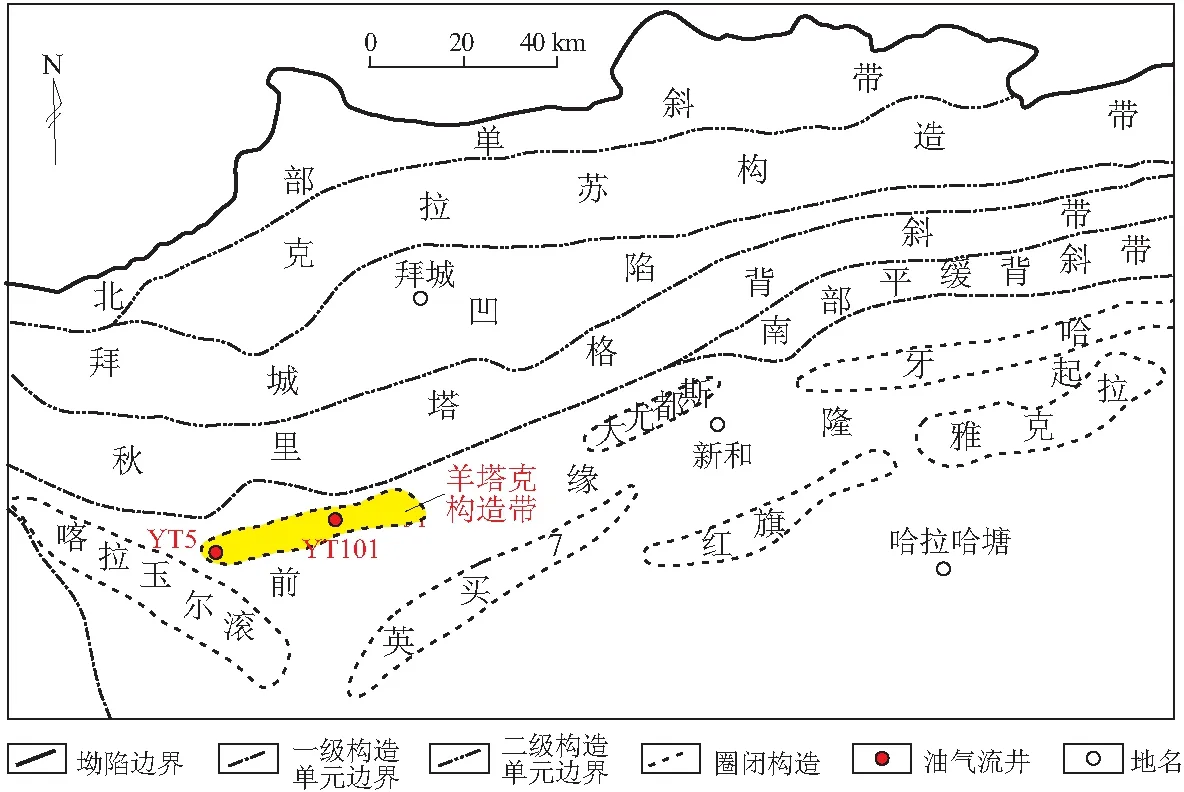

羊塔克(YT)构造带位于塔北隆起的西端,呈近东西向展布(图1),自西向东分别为YT5构造、YT1构造、YT2构造等。油气勘探开发资料显示自西向东,气油比呈现增加的趋势,自YT5构造经YT1构造到YT2构造,气油比的平均值分别为1 053,8 970和18 399 m3/m3,而位于该构造北部的却勒1油藏的气油比仅为339 m3/m3[32],高的气油比是发生蒸发分馏作用的重要证据。含氮化合物的分析结果显示,距离油源最近的却勒1井原油中咔唑类化合物浓度最高,为8.36 μg/g;在羊塔克构造上,自西端的YT5井经中部的YT101井到东端的YT2井,原油中此类化合物的浓度分别为7.95,2.25和0.22 μg/g,由此表明羊塔克构造上油气是从西端注入,向东调整运移,这与该构造上气油比的变化趋势一致。生烃史研究表明,库车坳陷上三叠统烃源岩在距今23~12 Ma的中新世大量生油,而中、下侏罗统烃源岩距今12~5 Ma进入生油高峰;5 Ma以来,特别是3 Ma以后,中生界烃源岩(T+J)进入大量生干气阶段(Ro>2.0%)[1]。油气成藏史研究表明,羊塔克构造带存在两期油气充注:第一期为油,始于约4 Ma;第二期为气,始于约3.5 Ma[34]。研究结果显示,羊塔克构造上原油对应的Ro值约为0.82%~0.90%[32],而伴生的天然气对应的Ro值约为1.21%~1.38%[35],表明油气的成熟度存在明显差异。

图1 塔里木盆地库车坳陷羊塔克构造位置及取样井分布

本文所研究的原油样品取自羊塔克构造上的YT5和YT101井,分别采集了产自不同深度储层的两组原油样品。尽管两组原油产层的埋深差异不大,但产出原油的外观特征差异明显,如埋深较小的储层产出的原油呈乳白色,埋深较大的储层产出的原油则呈黑色,这在密度上也得到了体现。如YT5井上、下两个原油样品的密度分别为0.819 1和0.829 2 g/cm3,YT101井上、下两个原油样品的密度分别为0.777 0和0.817 2 g/cm3,YT2井原油的密度约为0.774 0 g/cm3,总体呈现构造西部原油密度大于构造东部原油的趋势,但它们都明显低于却勒1井正常原油的密度(0.845 1 g/cm3)。因此,从性质上判断所研究的这些原油大多属于轻质油和凝析油,这与它们的烃源岩形成于淡水湖沼环境以及高气油比特征可能不无关系。因此,分析对比这些原油中金刚烷类化合物的分布与组成特征,对揭示蒸发分馏作用的影响更具说服力,且实用性更高。

1.2 实验分析

组分分离:取原油样品30 mg,用50 mL正己烷沉淀原油样品中的沥青质,后用硅胶/氧化铝柱色层法,分别用正己烷、甲苯和二氯甲烷把脱沥青质原油分离成饱和烃、芳香烃和非烃,然后对饱和烃馏分进行色谱—质谱分析。

全油气相色谱分析:分析仪器为HP6890N气相色谱仪。分析条件:进样口温度为300 ℃,氢火焰检测器(FID)温度为300 ℃。色谱柱为PONA 柱(50 m×0.20 mm×0.3 μm)。升温程序:35 ℃恒温10 min,后以4 ℃/min升至300 ℃,再恒温50 min。柱流速为1.0 mL/min,载气为氮气(含量99.99%)。

饱和烃色谱—质谱分析:分析仪器为Agilent 6890/5975质谱仪。色谱柱为HP-5MS石英弹性毛细柱(30 m×0.25 mm×0.25 μm)。升温程序:50 ℃恒温1 min,从50 ℃至100 ℃的升温速率为20 ℃/min,100 ℃至315 ℃的升温速率为3 ℃/min,315 ℃恒温16 min。进样口温度300 ℃,载气为氦气,流速为1.00 mL/min,扫描范围为50~550 amu。检测方式为全扫描+多离子检测(MID):电离能量70eV,离子源温度230℃。氘化单金刚烷(C10D16)作为内标化合物,用以定量原油中烷基金刚烷类化合物的浓度。

2 全油及轻烃分布与组成

2.1 全油色谱特征

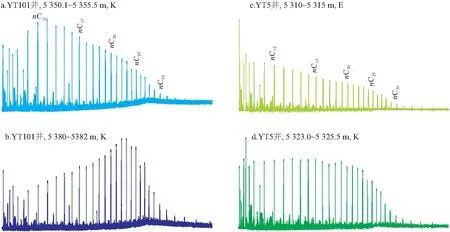

全油色谱特征可以反映其烃类的分布与组成的总体面貌。一般而言,蒸发分馏作用形成的次生凝析油较残留原油相对富集低分子量的轻组分,这与低分子量化合物较分子量偏高的化合物具有较高的气溶性而易于被气体携带有关。如图2所示,在YT5井和YT101井浅部储层产出原油的全油色谱图上,低分子量正构烷烃的含量相对丰富,较高分子量正构烷烃的丰度明显偏低,而深部储层产出原油的全油色谱特征恰好相反,表现为较高碳数正构烷烃含量偏高,低分子量正构烷烃的含量较低的特征,这在其轻重比(nC21-/nC22+)组成上得到了体现(表1)。此外,蒸发分馏作用似乎对Pr/Ph比值有一定影响,因为同一口井浅色原油中该比值均小于深色原油,而对Pr/nC17和Ph/nC18两个比值的影响不大,因为同一口井中不同颜色原油中两个比值差异不大(表1)。

图2 塔里木盆地库车坳陷羊塔克构造两组原油样品全油色谱特征

2.2 原油轻烃分布与组成

原油轻烃的组成特征是目前衡量其是否遭受蒸发分馏作用及判别残留油和蒸发分馏作用形成的次生凝析油的重要依据[1-6]。这是因为,轻芳烃(如苯和甲苯)中的苯环会产生瞬间偶极矩,它们与原油中的极性组分之间存在较大的分子间作用力,因此苯和甲苯在液相中的分配系数较大,而非极性的链烷烃在气相中的分配系数较高,结果导致经过蒸发分馏作用改造的残留油的轻烃中相对富含苯系物,正构烷烃含量会出现下降的趋势;而蒸发分馏作用形成的次生凝析油中苯系物含量偏低,但相应的正构烷烃含量升高。苯与正己烷、甲苯与正庚烷比值、庚烷值(H)和异庚烷值(I)是较常用的鉴别蒸发分馏作用改造后的残留油和次生凝析油的重要指标[3]。

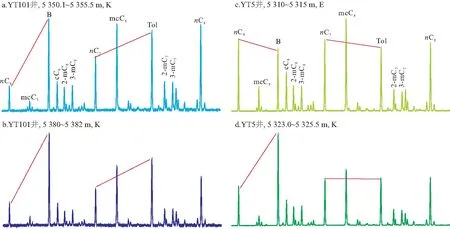

图3是所分析的两组残留油和蒸发分馏作用形成的次生凝析油中nC6—nC8轻烃分布特征。由于库车坳陷目前所发现的油气基本都来源于中生界淡水湖沼环境形成的烃源岩,故陆源有机质是其重要的原始生烃母质,因而其轻烃组成中苯系物的含量总体偏高[1-2,19],这明显不同于塔里木盆地台盆区的海相原油。计算结果表明,蒸发分馏作用形成的次生凝析油中苯系物含量相对较低,石蜡指数(PI1和PI2)相对较高,而经历蒸发分馏作用改造后的残留油的轻烃中苯系物含量较高,石蜡指数则有所降低(表1),这一系列特征均与原油遭受的蒸发作用改造的现象相吻合。

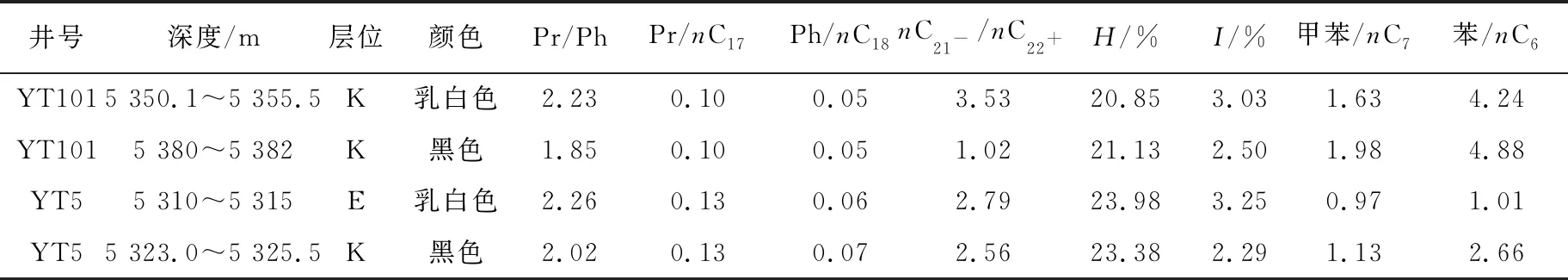

表1 塔里木盆地库车坳陷羊塔克构造两组原油样品全油色谱相关参数

图3 塔里木盆地库车坳陷羊塔克构造两组原油中C6—C8轻烃分布特征B和Tol分别代表苯和甲苯;2-,3-mC6和2-,3-mC7分别代表2-,3-甲基己烷和庚烷;mcC5,cC6和mcC6分别代表甲基环戊烷、环己烷和甲基环己烷

由此可见,全油色谱和轻烃组成特征进一步佐证了羊塔克构造上同一口井浅部储层所产原油属于蒸发分馏作用形成的次生凝析油,深部储层所产原油则属于经历蒸发分馏作用改造后的残留油,这为后续探讨原油蒸发分馏作用对金刚烷类化合物分布与组成特征的影响奠定了基础。

3 生物标志物分布与组成

原油的成因和来源可能也会影响其金刚烷类化合物分布与组成特征,因为已有研究结果表明烃源岩的有机质类型[36]和沉积相带[37]都有可能对金刚烷类化合物的分布与组成产生一定的影响。那么,要探讨蒸发分馏作用对原油中金刚烷类分布与组成特征的影响,首先需要明确所研究的原油是否具有相同来源,即属于同一成因类型的原油,而甾、萜烷的分布和组成特征可以为此提供相关信息。

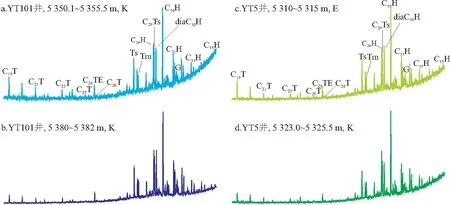

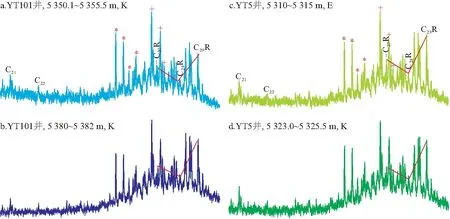

就本次研究的两组原油而言,其C19-26三环萜烷系列均呈现自C19到C26(C19T—C26T)其相对丰度逐渐递减的分布模式,C24四环萜烷(C24TE)异常丰富,C24TE/C26T比值介于2.60~3.00之间,这与中侏罗统淡水湖相烃源岩及其原油中三环萜烷系列和C24四环萜烷的分布与组成特征吻合[1-2,30];在三萜烷组成中,降新藿烷(C29Ts)和重排藿烷(diaC30H)较丰富(图4),C29Ts/C29H和diaC30H/C30H两个比值分别介于0.81~0.89和0.41~0.59之间,而指示沉积水体古盐度相对高低的伽玛蜡烷(G)含量较低,其G/C30H比值介于0.10~0.15之间(表2),这与库车坳陷中生界淡水湖沼环境的沉积特征一致。

图4 塔里木盆地库车坳陷羊塔克构造两组原油中萜烷系列分布特征(m/z 191)C19T-C26T为三环萜烷系列;C24TE为C24四环萜烷;Ts和Tm分别为18α(H)和17α(H)-三降藿烷;C29Ts为降新藿烷;C29H-C35H为藿烷系列;diaC30H为C30重排藿烷;G为伽玛蜡烷

在甾烷组成中,富含重排甾烷是其重要特征(图5),C27和C29重排甾烷与规则甾烷比值(diaC27/reC27和diaC29/reC29)分别介于0.62~0.77和0.53~0.75之间(表2),表明这些原油源于淡水环境、偏酸性的介质条件下形成的泥质烃源岩,因为只有这样的地质—地球化学环境才有利于重排甾烷的形成。规则C27-29甾烷的碳数组成可以反映原始生烃母质的性质和来源,所研究原油中指示陆源有机质贡献的C29甾烷优势较为明显,而指示低等生物藻类输入的C27和C28甾烷的含量相对较低,其C27R/C29R和C28R/C29R比值分别介于0.25~0.43和0.26~0.41之间(表2),表明陆源有机质对所研究原油的贡献较大,这与淡水湖沼环境形成的烃源岩中有机质的生源构成特征吻合。

图5 塔里木盆地库车坳陷羊塔克构造两组原油中甾烷系列分布特征(m/z 191)C21和C22分别为低分子量甾烷;C27R、C28R和C29R分别为C27-29 5α(H),14α(H),17α(H)-20R甾烷;“*”和“+”分别代表C27和C29重排甾烷

表2 塔里木盆地库车坳陷羊塔克构造两组原油中甾、萜烷生物标志物参数

由此可见,所研究的两组原油具有十分相似的甾、萜烷分布与组成特征,这一现象表明这些原油来源于具有类似地球化学特征的烃源岩,它们的成因类型也是相同的。这为研究蒸发分馏作用对原油中金刚烷类化合物的分布与组成特征的影响奠定了基础,因为它排除了原油来源和成因的不同可能带来的干扰或不确定性。此外,YT5和YT101井浅部储层产出的次生凝析油中三环萜烷系列的丰度高于深部储层产出的残留原油,如前者C19T/C30H比值约为0.20,而后者该比值仅为约0.10,这一现象说明蒸发分馏作用已影响到了原油萜烷中分子量较低的三环萜烷系列的相对丰度。

4 金刚烷类化合物分布与组成

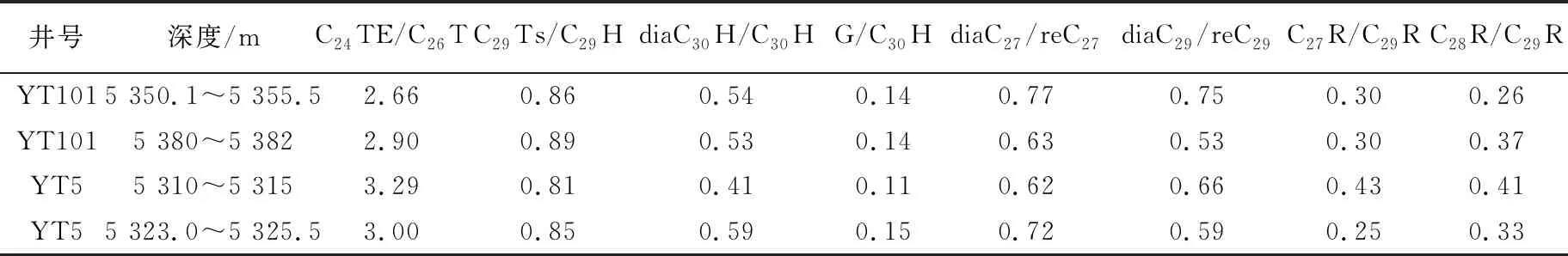

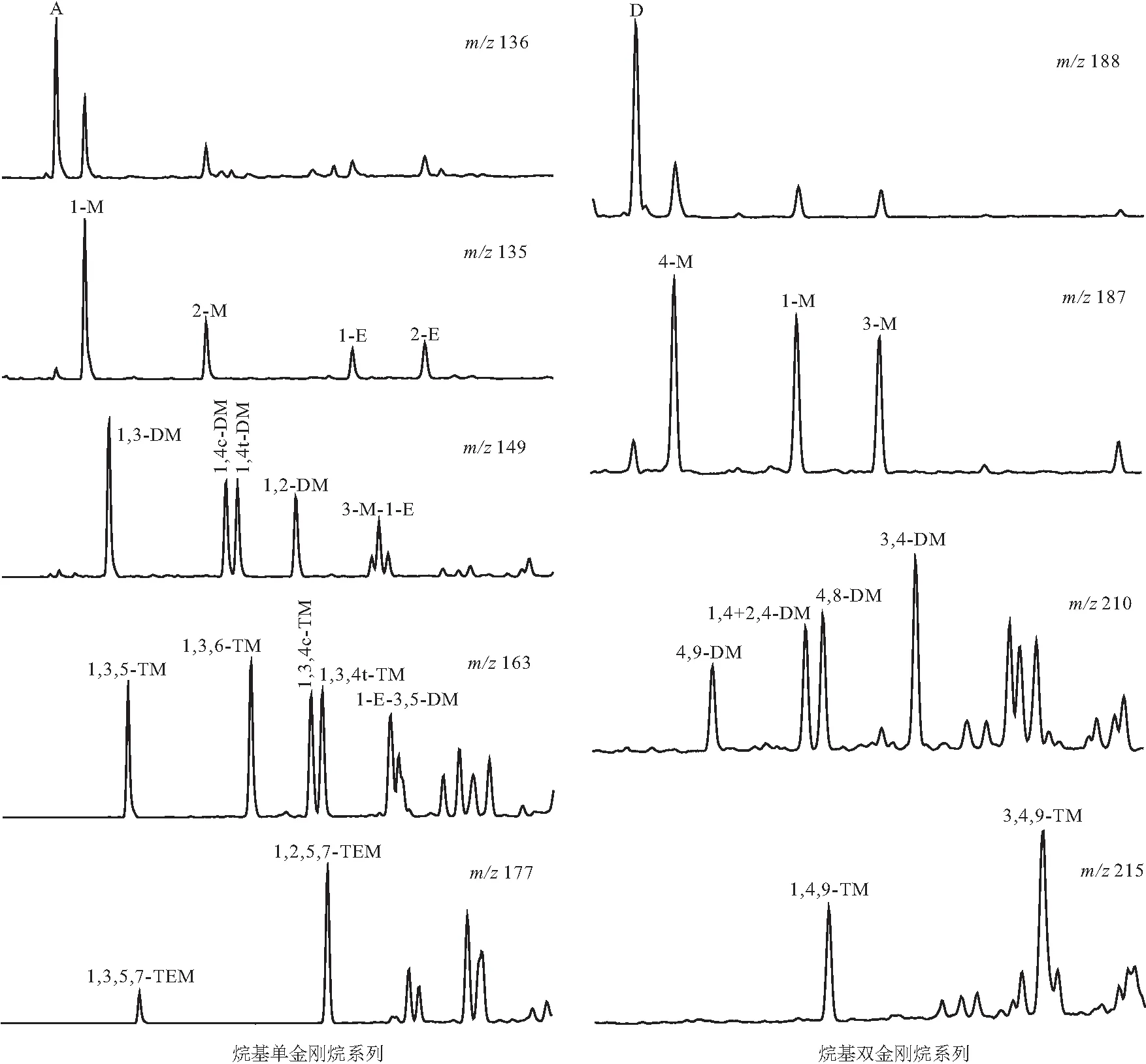

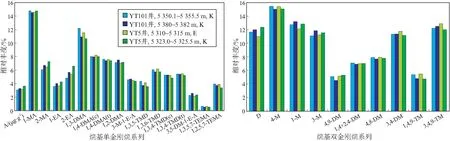

在所研究的原油样品中检测到的金刚烷类化合物包括烷基单金刚烷系列和烷基双金刚烷系列(图6)。烷基双金刚烷系列的存在一般指示原油遭受了一定程度的热裂解作用改造[13-14,19-22],或者其中含有一定量的高成熟原油,这与蒸发分馏作用发生的地质背景相符,因为蒸发分馏作用的发生与晚期高成熟油气再次注入早期聚集的油藏并使原油的化学组成发生分异是分不开的。但两组原油中烷基单金刚烷系列和烷基双金刚烷系列的相对组成特征十分相似(图7),表明蒸发分馏作用对此类化合物的相对组成并没有产生可观察到的影响。这一现象暗示蒸发分馏作用对与其相对组成有关的参数可能影响不大,那是否意味着蒸发分馏作用对它们就没有什么影响呢?

图6 塔里木盆地库车坳陷羊塔克构造YT101井(5 350.1~5 355.5 m)原油中烷基单金刚烷系列和烷基双金刚烷系列

图7 塔里木盆地库车坳陷羊塔克构造两组原油中烷基单金刚烷系列和烷基双金刚烷系列相对组成柱状图

5 蒸发分馏对金刚烷类化合物的影响

5.1 对化合物浓度的影响

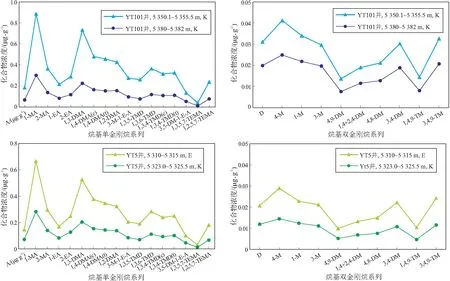

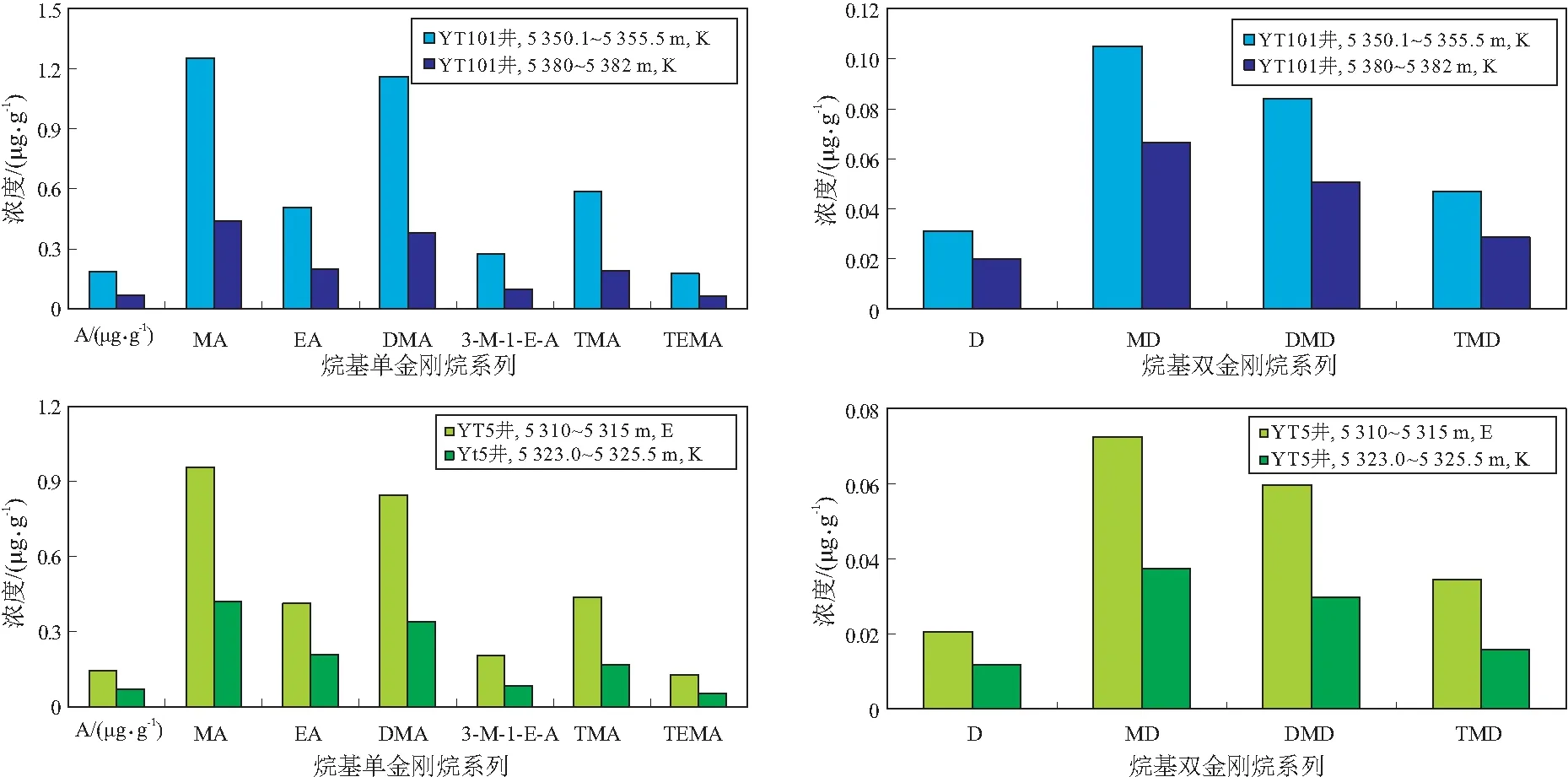

通过对两组原油中金刚烷类化合物绝对浓度的分析发现,无论是烷基单金刚烷系列还是烷基双金刚烷系列,蒸发分馏作用形成的次生凝析油中其浓度均明显高于经蒸发分馏作用改造的残留油(图8),由此表明蒸发分馏作用对原油中金刚烷类化合物的浓度影响显著,此时其浓度可能不再适用于判断原油的成熟度或遭受热裂解作用的强度。对比发现蒸发分馏作用对烷基单金刚烷系列和烷基双金刚烷系列的影响程度是存在差异的,这在其浓度变化上得到了体现。如次生凝析油与残留油中烷基单金刚烷系列各化合物浓度的比值介于2.5~3.5之间,而相应的烷基双金刚烷系列中各化合物的浓度比值则介于1.5~2.0之间,这一现象说明蒸发分馏作用对原油中烷基单金刚烷系列的影响明显大于烷基双金刚烷系列。因此,在利用原油中金刚烷类化合物的浓度判断原油的成熟度或遭受热裂解程度时需谨慎,至少在应用前首先需要甄别原油是否遭受过蒸发分馏作用的改造,或者需要判断所分析凝析油是属于原生凝析油还是次生凝析油,因为这两类凝析油的形成机理完全不同,其中的金刚烷类化合物浓度的地球化学意义也存在本质差异。

图8 塔里木盆地库车坳陷羊塔克构造两组原油烷基单金刚烷系列和烷基双金刚烷系列中各化合物的浓度

对比两组原油烷基单金刚烷系列和烷基双金刚烷系列中不同烷基取代的化合物的浓度发现,蒸发分馏作用形成的次生凝析油中它们的浓度均高于经蒸发分馏作用改造的残留油,且增加的幅度也呈现出烷基单金刚烷系列明显高于烷基双金刚烷系列(图9)的特征,这可能与分子量偏低的烷基单金刚烷系列较分子量相对偏高的烷基双金刚烷系列更易遭受蒸发分馏作用的影响有关。因此,在对受蒸发分馏作用影响的原油(包括次生凝析油和残留油)中金刚烷类化合物的浓度数据进行地质—地球化学解释时需要谨慎。

图9 塔里木盆地库车坳陷羊塔克构造两组原油中不同烷基取代的金刚烷类化合物的浓度柱状图

5.2 对相关成熟度参数的影响

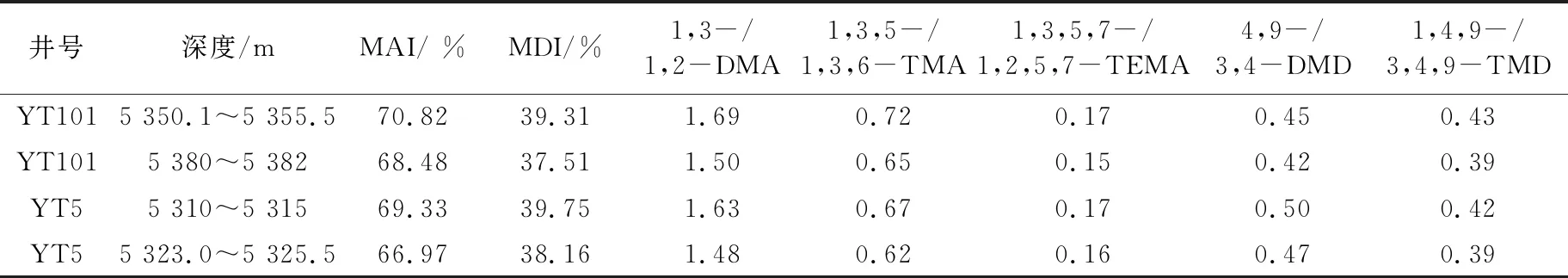

在利用金刚烷类化合物解决实际问题时,除了应用其浓度外,还常用与不同化合物的相对组成有关的成熟度参数来衡量原油或烃源岩中有机质的成熟度。目前最常用的涉及金刚烷类化合物的成熟度参数包括甲基单金刚烷指数(MAI)和甲基双金刚烷指数(MDI),且前人已建立了它们与镜质体反射率间的对应关系,使得对成熟度的评价可以定量化[13,15-16]。此外,后续的研究还提出了一些新的成熟度参数,如二甲基—四甲基单金刚烷和二甲基—三甲基双金刚烷中不同异构体的比值,其数值的变化与所研究样品的成熟度之间也存在较好的相关性[17-19,23]。那么,蒸发分馏作用是否会对次生凝析油和残留油中涉及金刚烷类化合物的成熟度参数产生影响呢?

如表3所示,在所研究的两组遭受蒸发分馏作用改造的次生凝析油和残留油中,其相关成熟度参数也呈现出一定的变化,且总体上表现为次生凝析油中相关参数高于残留油的特点,这一现象表明蒸发分馏作用对相关原油中金刚烷类化合物的成熟度参数也有一定影响。但对比发现其影响程度相对较低,因为相关参数在次生凝析油和残留油中变化幅度都较小,如最常用的MAI和MDI数值变化幅度介于3%~5%之间,其他参数的变化幅度基本小于10%,显然这一变化幅度基本不会影响相关参数对所研究对象成熟度的判断。换言之,蒸发分馏作用对次生凝析油和残留油中金刚烷类化合物成熟度参数的影响是客观存在的,但因影响程度低而不妨碍相关参数在确定研究对象的成熟度时的实用价值。

表3 塔里木盆地库车坳陷羊塔克构造两组原油中金刚烷类成熟度参数

6 结论

(1)全油色谱和轻烃分析结果表明,库车坳陷羊塔克构造上的原油遭受了明显蒸发分馏作用的改造,同一口井浅部储层产出的凝析油为次生成因,深部储层则为经蒸发分馏作用改造的残留油。相似的甾、萜烷分布与组成特征表明该构造上的次生凝析油和残留油具有相同的来源,属于同一成因类型。

(2)羊塔克构造上两组次生凝析油和残留油中烷基单金刚烷系列和烷基双金刚烷系列的相对组成特征表明,蒸发分馏作用对其分布面貌基本没有影响,即仅凭其分布面貌难以判断蒸发分馏作用究竟对原油中的金刚烷类化合物是否产生影响。

(3)定量分析结果表明,蒸发分馏作用对次生凝析油和残留油中烷基单金刚烷系列和烷基双金刚烷系列的浓度影响显著,主要表现为次生凝析油中金刚烷类化合物的浓度明显高于残留油,而烷基单金刚烷系列浓度的增加幅度远高于烷基双金刚烷系列,表明蒸发分馏作用对金刚烷类化合物中低分子量化合物的影响程度高于分子量相对较高的化合物。因此,在利用原油中金刚烷类化合物的浓度解决实际问题时,需要关注所研究对象是否遭受蒸发分馏作用的改造。

(4)蒸发分馏作用对次生凝析油和残留油中金刚烷类化合物相关的成熟度参数也有一定影响,且次生凝析油中各参数略高于残留油。但各参数变化幅度小,影响程度低,因而不影响相关参数在评价原油成熟度时的实用价值。

致谢:两名匿名审稿专家对本文进行了仔细审阅,并提出了建设性修改意见,在此致以衷心感谢!