基于空间电离层环境层析成像测量仪的地震电离层扰动监测系统设计

2022-04-14张宇祝芙英杨剑王兰炜张兴国

张宇,祝芙英,杨剑,王兰炜,张兴国

(1.应急管理部国家自然灾害防治研究院,北京 100085;2.中国地震局地震研究所,武汉 430071)

0 引言

对于地震孕育过程的监测和研究,常规手段是监测与地震活动相关的地球电场、磁场、地壳形变、地下流体等多种参量的变化.近年来,地震活动引发电离层扰动的现象越来越受到国内外专家学者的关注,地震孕育和发生过程引起孕震区上空电离层特征参量的异常变化,被认为是捕捉地震短临信息的一种有效手段[1-2].

电离层探测技术被广泛应用于地震前兆及同震效应研究.利用地面GPS 接收站接收GPS 信号可以计算出电离层总电子含量(TEC)等电离层参数,利用其开展地震监测研究工作,具有低成本、高精度、近实时、全天候的优点.2012 年竣工的国家重大科学工程“中国大陆构造环境监测网络”(简称“陆态网络”)在全国建成260 个GPS 连续运行基准站,为全国电离层监测提供了基础条件[3-4].随着观测资料的积累和观测手段的丰富,越来越多的地震电离层现象和研究,国内外众多学者对震前电离层TEC 异常开展了大量的研究工作.LIU 等[5]和KON 等[6]基于TEC 观测数据,对于Ms≥6.0 的地震统计分析,认为震前1~5 天TEC 有显著异常变化.吴云等[7]利用TEC 数据对2008 年5 月12 日汶川8.0 级地震分析,发现震前13 天至震前2 天内出现多次TEC 减弱和增强的异常变化.周义炎等[8]利用中国地壳运动观测网络的地基GPS 观测数据,在解算单站和二维垂直总电子含量(VTEC)分布时间序列后,针对中国大陆Ms≥6.0 强震,检测分析了震前的电离层异常扰动,并对震前电离层异常扰动的特征和规律进行了统计分析.林剑等[9]分析四川境内2008 年3 月至8 月TEC 数据,认为在5.12 汶川地震前一个星期内,孕震区上空连续出现了明显的电离层异常扰动.祝芙英等[10]利用国际GNSS 服务(IGS)提供的TEC 资料,对2007 年以来全球Ms7.0 以上地震进行震前TEC异常扰动研究,发现94%的地震孕震区上空出现了明显的电离层TEC 异常扰动.蔡华等[3]利用陆态网络TEC 监测系统产品分析了四川芦山7.0 级地震的同震电离层扰动现象.张学民等[11]研究了汶川地震前后电离层异常扰动,认为距离震中较近的泸州站TEC 与重庆站 f0F2在震前3 天(5 月9 日)均呈快速增强.以上震例分析及机理研究,试图找出地震电离层异常的规律,但由于岩石圈与电离层耦合的复杂性,地震电离层异常特征及机理还不明确,还有很多工作需要开展,尤其是需要加强对地震多发区的电离层监测,积累更多的观测数据和震例样本.

电离层异常监测为地震监测提供一种新的方法和手段.为更好地研究地震与电离层扰动的关系,利用中电科(青岛)电波技术有限公司研制的“空间电离层环境层析成像测量仪”,在地震危险区组建小型监测网,开展与地震相关的电离层扰动特征的研究,可有力推进该新型电离层监测技术在地震监测预测研究中的应用,并为地震监测研究提供一种新的技术途径.

1 地震电离层扰动监测试验系统总体构成

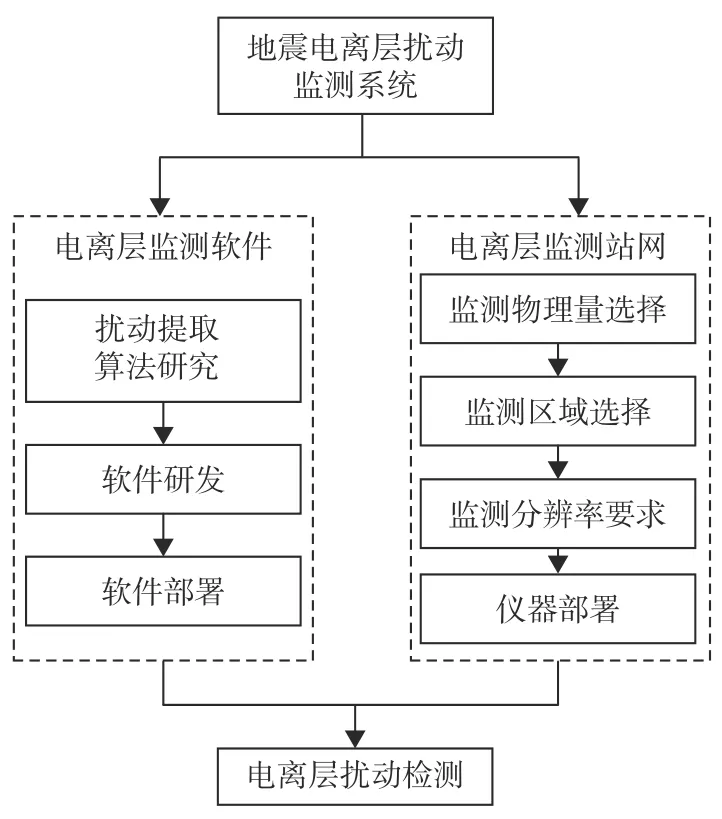

地震电离层扰动监测试验系统主要包括电离层监测站网和电离层监测软件两部分,图1 为地震电离层扰动监测试验系统的总体设计.综合考虑我国地震带分布、未来几年危险区划分和现有地震台站分布情况选择电离层扰动监测区域,提出小区域台网的区域范围、密度和布局要求,选择合适的台站,基于“空间电离层环境层析成像测量仪”建设地震电离层监测网络,并对现有条件进行适应性改造,以满足长期、连续的观测需求.同时,研究电离层扰动提取算法,开发地震电离层扰动分析软件,将软件部署在中心站,对试验台站观测数据进行汇集和扰动分析,试验性地开展地震电离层监测.

图1 地震电离层扰动监测试验系统构成

2 地震电离层扰动监测站网设计

2.1 监测物理量与探测设备

根据对地震电离层现象的研究与总结,地震前和地震期间会出现TEC 变化和F2 层扰动等现象,在地震应用研究中一般选择可信度和测量精度较高的TEC 或电离层F2 层最大电子密度(NmF2)及其对应的F2 层峰值电子密度对应高度(hmF2)等进行分析研究[1,12-13].

随着科技的发展,可选择的电离层探测手段也很多,地基探测是通过布设在地面的电离层设备发射或接受电离层探测信号,通过反演获得电离层参数信息,通常使用电离层垂测仪和地面全球卫星导航系统(GNSS)接收机等;天基探测则是将测量设备搭载在天基平台上,对电离层实现原位或遥感探测,如低轨卫星掩星、星载信标等[14].为了获取更丰富的探测数据,中电科(青岛)电波技术有限公司依托国家重点仪器研发专项研制了新型电离层探测仪器“空间电离层环境层析成像测量仪”.该仪器将低轨卫星的信标电离层探测和中高轨GNSS 卫星信号电离层探测进行集成,采用数据融合技术将两类不同来源的探测数据综合利用,实现时变三维(3D)多分辨率电离层层析成像,其技术指标达达到绝对TEC 测量精度≤3 TECU,相对TEC 测量精度≤0.03 TECU.

因此,地震电离层扰动监测试验系统利用空间电离层环境层析成像测量仪,选择特定区域的多个台站组成监测网络,开展地震电离层异常信息监测.通过同一站点获取地基GNSS 和卫星信标探测数据,利用多站观测结果联合反演获得区域TEC、NmF2和hmF2,用于监测与地震相关的电离层扰动现象.

2.2 监测区域选择

对于监测区域的选择,需要满足具有明显发震构造.地震活动性较强的区域,有利于试验监测期间获得较多地震事件.

地震多发地区震中常呈带状分布,通称地震带.根据中国大陆强震的空间分布特征,通常将95°E~110°E,21°N~45°N 之间的强震密集地带称为南北地震带,如图2 中红圈所示[15].南北地震带区域构造背景复杂,既有鄂尔多斯周缘的正断层,又有龙门山断裂带的逆冲断层,还有巴颜喀拉块体和川滇块体的走滑断层[16].

图2 中国地震带分布图

作为青藏块体的边界带,南北地震带是中国大陆地震活动最强的地震区域之一,历史上南北地震带北段强震活动强烈,发生过1654 年天水8 级地震、1739 年平罗8.0 级地震、1879 年武都南8 级地震、1920 年海原8.5 级地震和1927 年古浪8.0 级地震[18-19].近年来,中国大陆发生的7 级以上地震有2/5 发生在该地震带上[17].汶川8.0 级、玉树7.1 级、雅安7.0 级、漾濞6.0 级地震等就发生在南北地震带的中、南段,九寨沟7.0 级、岷县-漳县6.6 级和门源6.4 级地震发生在南北地震带的北段.

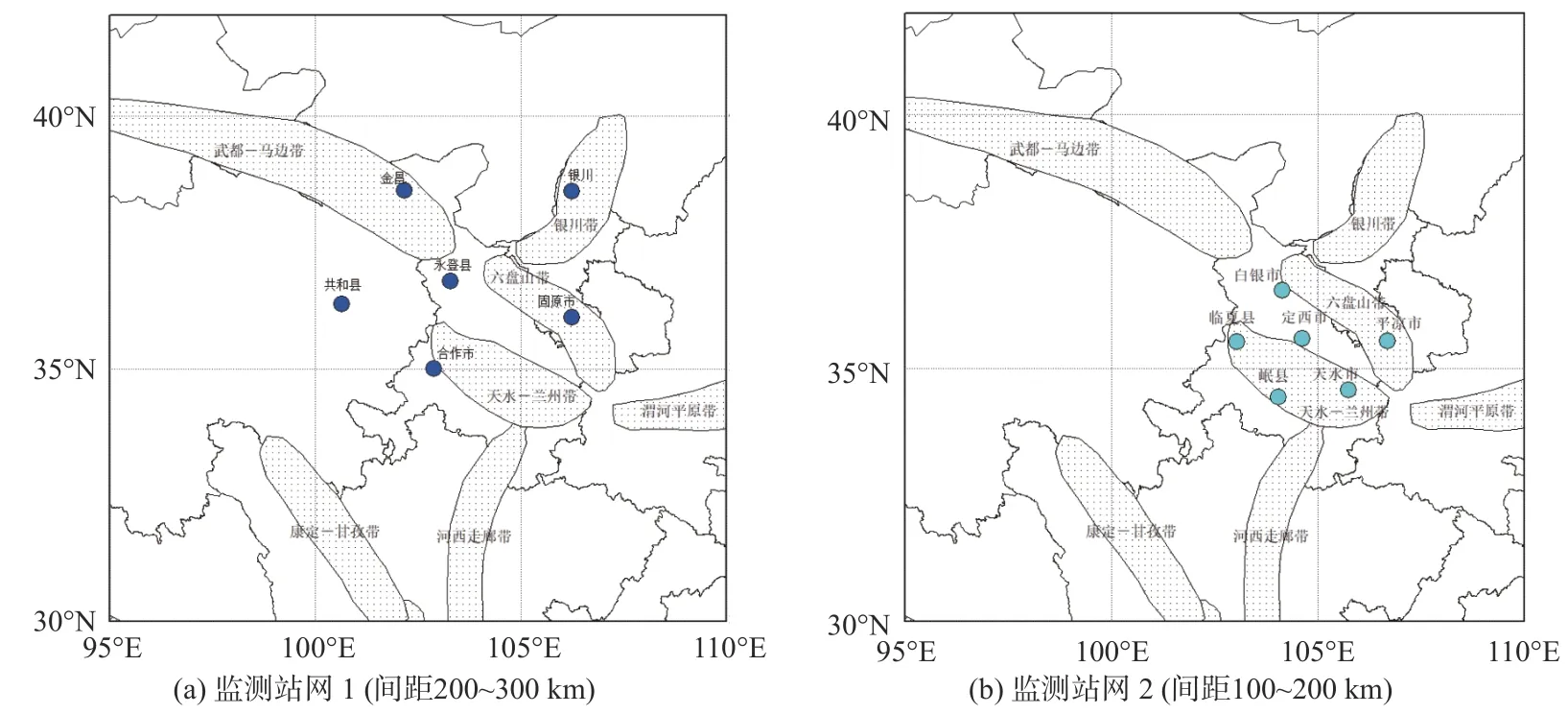

考虑到现有监测手段及小区域站网布设条件,选择南北地震带的北段作为地震电离层扰动监视区域,建设电离层扰动监测站网.

2.3 监测分辨率要求

GNSS 和地基电离层观测网的不断发展,为实现高精度电离层监测提供了有效的手段.利用IGS 组织台站数据产出的全球电离层TEC 地图产品(GIMs)网格分辨率为5°×2.5°(经度×纬度)[20].此外,许多国家和地区都布设了较高密度的GNSS 站网进行观测,构建了精度更高的区域性TEC 地图.如美国麻省理工大学利用上千个GPS 台站构建全球TEC 地图,监测分辨率可达1°×1°[21],日本空间天气预报中心也建立了日本区域GNSS 高密度台站,监测分辨率为0.5°×0.5°[22].我国目前的电离层地基观测站网,基本以服务电波传播应用研究的需要为出发点,覆盖我国主要空间区域[12].但是我国观测站网的整体空间分辨率不高,且存在台站分布不均与的情况,如华南沿海区域较为密集,中西部地区分布较为稀疏[23].

地震电离层异常具有显著的局地性特征,对电离层观测的空间分辨率要求较高,一般对监测空间分辨率要求为1°×1°(经度×纬度).为了满足监测需求,需要在监测区域密集布设观测台站,间距100~200 km,以提高观测数据精度和网格分辨率.

2.4 监测站网设计

结合监测物理量和监测分辨率需求,监测站网设计和建设时还需注意以下几个方面:

1)考虑到投资、场地通信等诸多因素,拟选择现有地震台站进行改造,且具备相应的交通、电力和通讯条件,能够及时将观测数据回传;

2)电离层扰动信息可与其他地面地球物理场观测参量进行综合分析,分析电离层扰动现象是否与地震相关.在选择观测站点时,尽量选择观测手段丰富的台站;

3)电离层环境层析成像仪接收GNSS 和星载信标机信号,因此观测站点周围不能有接收信号频率范围或相近范围的电磁干扰,应保证扫描仪天线有良好的信号接收视野,应避免有可能产生多径效应的区域;

4)考虑到在小区域内密集布站,确保TEC 地图1°×1°空间分辨率和监测密度,采取“一个中心站+多个辐射站”的模式.

综合考虑以上因素,地震电离层扰动监测系统选择南北地震带北段构建2 个小型监测网,每个小型监测网由1 个中心站+5 个辐射站构成.经过台站勘选,拟选监测站点如图3 所示,其中图3(a)监测站网1 站点间距200~300 km,图3(b)监测站网2 站点间距100~200 km,两监测站网互为补充.

图3 小区域电离层监测站网

3 地震电离层扰动监测软件设计

研究震前电离层扰动提取方法并研发地震电离层扰动监测软件,该软件由数据汇集与管理、数据处理与扰动分析两部分组成.

地震电离层扰动监测软件流程如图4 所示:首先,将观测仪器配置相关参数,接入网络,构建小型监测网;第二,定时汇集监测网数据,定时汇集不成功时,可通过人工手动汇集;第三,将监测网数据进行处理,得到电离层扰动分析参量TEC、NmF2、hmF2地图和1°×1°地图;最后,对电离层参量的扰动现象和特征进行提取,当扰动幅度超过10%时给出电离层扰动告警提示.

图4 地震电离层扰动监测软件流程图

3.1 数据汇集与管理

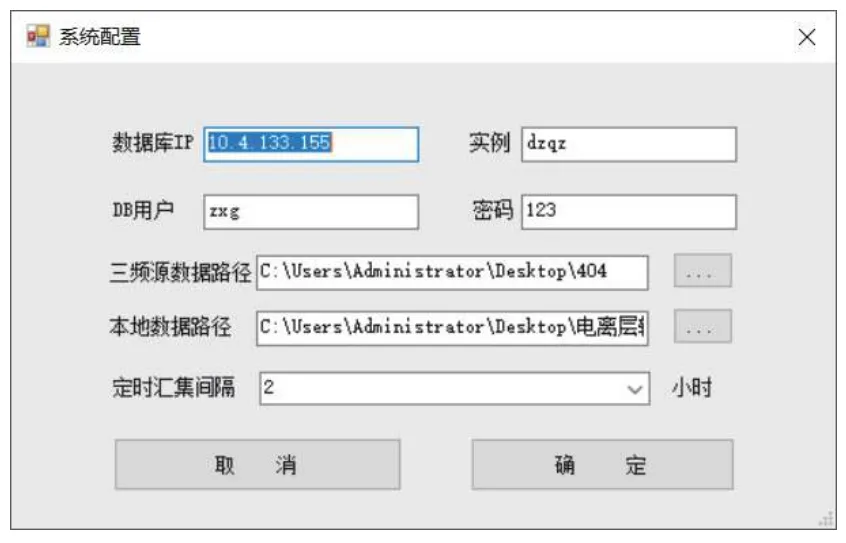

数据汇集与管理部分主要包括数据汇集、数据管理、参数配置、当天汇集状态展示等模块,主页面显示当天数据汇集状态,状态栏显示与服务器的网络连通状态.

数据汇集与管理流程如图5 所示,首先通过图6 参数配置界面设置数据汇集相关参数和定时汇集间隔,实现信标数据和GNSS 数据的定时汇集,并显示当天数据汇集情况,通过图7 中“数据汇集”按钮也可手动汇集指定台站和时段的数据.数据管理功能可以对指定台站、时段与类型的数据进行检索、统计和导出,方便使用者筛选信息.

图5 数据处理与管理软件流程图

图6 参数配置界面

图7 数据汇集界面

3.2 数据处理与扰动分析

在前期研究工作中,已对近十年地震期间电离层观测数据进行了整理,构建了地震电离层扰动观测数据集,通过对比平均数法、中位数法、四分位法和滑动时窗法几种异常特征提取方法的优劣,提出了先对TEC 时间序列进行拟合,消除其明显的周期性变化,然后对拟合后的TEC 剩余残差进行处理分析的方法.利用该方法分析我国汶川Ms8.0 地震孕震区上空的TEC 分布情况,看到了显著的TEC 异常扰动现象[24].

对TEC、NmF2和hmF2三类观测数据消除周期性变化后,开展时间序列分析,采用滑动时窗法实现异常识别和提取,以滑动均值作为参考背景值,以2 倍标准差作为扰动阈值,当扰动超过10%时,发出异常告警通知并保存异常分布图.TEC 扰动分析结果如图8 所示,图中红色和蓝色分别表示电离层正异常和负异常.

图8 电离层TEC 扰动分析结果

4 结束语

本文给出了基于空间电离层层析成像测量仪的地震电离层扰动监测系统的设计方案.选择合适的监测台站建设小区域且密度较高的地震电离层扰动监测系统,部署空间电离层层析成像测量仪和电离层扰动分析软件,应用电离层层析成像测量仪探测的区域电离层数据,试验性地开展小区域站网电离层扰动监测.该试验系统能够产出空间分辨率1°×1°的TEC、NmF2和hmF2二维分布图,对扰动异常超过10%的事件发出告警通知,实现空间电离层层析成像测量仪在地震电离层监测领域的应用,为地震监测预测研究探索一种新的技术途径.