历史博物馆展览的景观化建构:构成、思维与途径

2022-04-14濛白

巫 濛白 藕

(1.深圳大学艺术学部 广东深圳 518060;2.中国国家博物馆 北京 100006)

内容提要:历史博物馆展览作为被观看的客体,以历史遗存为基础、以叙事为核心、以沉浸式体验为吸引观众达成展览目标的途径。历史博物馆展览中的景观意味着由文物展品与多种媒介物构成的具有一定叙事与意义表达的空间图示,并具有“器—象—道”三个层面。景观化可以广义地理解为将零散的元素组织成为具有意义指向的整体。“象”作为蕴含着“器”与“道”的感知整体,是营造体验、让观众形成第一印象的关键所在,因而景观化建构应以“象”为先,根据各自的基础条件运用不同的建构途径——利用天然的历史景观、重构历史场景、景观化的文物组合,从而有助于历史博物馆打造更具吸引力与更具传播效能的展览。

一、研究背景

博物馆具有天然的历史属性,历史博物馆出现却相对较晚,形成于现代国家建立之后。历史博物馆以历史学及相关人文社会学科为知识框架,从时间维度呈现人类社会的发展历程,其展示的核心是人类社会各个层面状态的变化。这意味着历史博物馆的底层逻辑与其他以“物”为核心的博物馆从创立之初就有所不同,它以“事”为中心,通过讲述国家、民族或地域的发展历程,寻求相应的群体认同与相关的权力认可。因此,历史类展览成为现代国家进行爱国主义教育的一种媒介,建立在国家主流政治思想基础之上,具有特定的意义指向,并从“以物鉴史”发展出“以物释史”的展览观念[1],归属为叙事型展览[2]。

历史叙事及其明确的意义指向难以仅通过文物完成,还需要借助其他展示媒介,因而历史类展览与其他类型的展览相比有所不同:使用更多的文字、图片、影像及模型、场景等媒介物或辅助展品。多样化的媒介物成为完成叙事的工具,媒介化成为建构叙事型展览的途径。文物等历史遗存在历史叙事中几乎消解了主体价值,也成为阐释历史的一种媒介物。在历史类展览的各种媒介之中,相对于在大众媒体中易于复制传播的文字、图像,文物和场景以图示化的物质形态呈现出独特的价值:直观、真切、稀有、难以复制,是历史博物馆展览中更具吸引力的元素。

随着展览技术的发展与观念的更新,沉浸式体验既是展览吸引观众、有效传达展示信息的途径,也是各类展览追求的一种目标。沉浸式体验意味着打破了看与被看之间的界隔,让观看主体的精神与被看客体的存在融为一体:观看主体因沉浸而专注,因专注而产生共情,因共情而更深入地理解被看客体;同时沉浸式体验也能让观看主体忘掉平日的本我而产生一种穿越到另一个世界的奇妙感受。尽管因内容不同,体验并不一定都是美好的,但必定是深刻的。历史博物馆也不例外,营造历史体验意味着让展览空间成为一个富有感染力的整体,以空间环境的方式“包裹”观众,让观众沉浸在一种空间尺度的历史情境中直观感受展览。

综上,根据历史博物馆展览内容与形式的特点、当今展览发展的趋势以及对大量历史类展览的观察分析,下文将分析景观化建构历史博物馆展览的思维与途径。

二、历史博物馆展览的景观构成与景观化

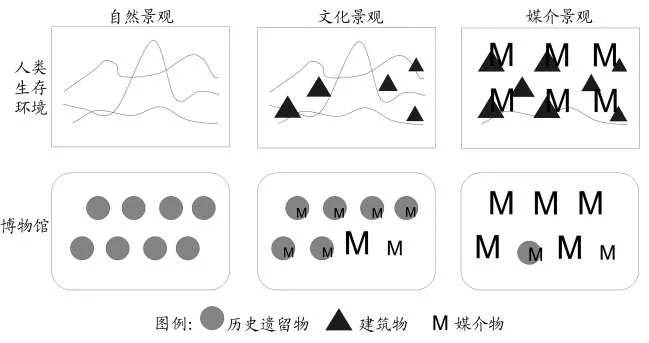

景观(landscape)最初是地理学的一个概念,指某个区域内自然地理的总体,后来融入了人工构筑的内容,逐步形成人工景观(artificial landscape)、文化景观(cultural landscape)、城市历史景观(historic urban landscape)等概念。最初的景观概念如今可以归为自然景观;如今不带前缀的景观一般指文化景观,包括自然和人工两部分,是两者共同作用和相互作用形成的结果[3]。从自然景观到文化景观,自然元素逐渐后退消隐,人类创造的物质文化及历史遗存逐渐扩展彰显,景观中人工物所占比重越来越大,大都市商业中心形成了一种几乎可以忽略自然元素的人工景观。更进一步讲,构成文化景观的人工物可以分为两类:以使用功能为主的建筑物和以信息传达为主的媒介物。在物质丰盛甚至过度的社会,媒介物所占比例呈现上升趋势,当媒介物堆叠出的社会表象掌握了对社会精神控制的微观权力,就形成了居伊·德波(Guy Debord)所描述的景观(spectacle)社会。景观社会的景观(spectacle)可以看作从文化景观中新生发出的一个支系,其从基本性质来看是一种媒介景观(media landscape)。媒介景观可以是具体的——由很多媒介物构成的场景,如商业街;也可以是抽象的——由个体将日常所见的媒介信息在头脑中构建出来一幅围绕着自己的图示,它作用于个体的时间更长、影响更大。Spectacle丰富了原有景观(landscape)的内涵,拓展了其边界,使其不再仅作为被观赏的客体而具有了主体性的表达与影响力。

从landscape到spectacle,景观并不局限于地球表面上人类的生存环境,而成为一种有意义的空间图示以及由不同形态、相关联的物质与图像构成的整体,具有一定的叙事结构和表现张力(图一)。“景观化”即将原本缺乏联系的客体转化为一种景观,可以广义地理解为将零散的元素组织成具有意义指向的整体,由此景观化成为一种视觉图示与内容建构的方法,可以应用于博物馆的景观化展示等相关领域。

图一// 景观的发展与比较(图片来源:作者绘制)

对应人类生存环境的景观,历史博物馆的景观也由“自然”与“人工”两部分构成:文物展品与历史遗迹等相当于“自然”部分——历史中原本存在的,考古遗址之类的原貌呈现可看作博物馆的“自然景观”;展览中承载历史叙事的其他媒介物(如文字、图像、模型、历史场景等)以及烘托历史感的空间环境,是基于“自然”的人为事物,相当于景观中的“人工”部分。大部分展览都是这两部分结合而成的“文化景观”。当展览的媒介物占据主导而历史遗留物几乎可以忽略时,展览即成为一种“媒介景观”。欧美国家于20世纪中后期出现的社会议题博物馆,如美国洛杉矶宽容博物馆(Museum of Tolerance)、澳大利亚珀斯自由与宽容博物馆(Museum of Freedom and Tolerance,West Australia)等,便是博物馆积极参与社会发展事务而产生的一种新型博物馆,它们聚焦于人类社会长期存在的重要社会问题,如人权、原住民、浩劫等,以问题导向代替知识导向,以思辨、批判性的媒介表达代替文物展示,并开展更多的社会交流活动[4]。历史博物馆展览的景观化也就是将历史遗留物、解释性的媒介物及展览空间环境结合成一个具有叙事内容与形式表现力的整体,令观众产生沉浸式体验且易于接受展览信息。博物馆展览的景观化也可以看作语境可视化的升级版,语境可视化重点在于将文物展品的历史背景信息通过图像、环境等视觉化形式直观呈现出来;景观化则令展品与其可视化语境产生更强烈的联结而形成一个整体。

无论在地球表面还是在博物馆,从自然景观到文化景观再到媒介景观,随着人工物占比的增加,景观整体的叙事性与意义指向性也在增强。对于历史博物馆展览,这种发展同时也带来一种风险:原真价值被意义阐释蚕食甚至逐渐丧失。这是一个值得警惕的问题。

三、以“象”为先的景观化建构思维

“器”与“道”是中国传统文化对物质与思想意识的指称,《周易·系辞》中有“形而上者谓之道,形而下者谓之器”。在“道”与“器”之间还有“象”,“象”蕴含了直观具象的“器”与超越具象的精神之“道”。明末清初王船山由《易经》发展出“盈天下皆象”“天下无象外之道”的哲学思想,认为“象”具有乾坤一体、错综为一的特征,能够实现两端一致而各不偏废[5],确立了“器—象—道”三位一体的中国传统思想。当今在反思中西方思想文化差异而确立文化自信的大背景下,“象”被重新发现,王树人认为“象思维”是人类共有的本源性思维,其最初形态表现为前语言、前逻辑的思维,在“象形”的前提下和在诗意联想中,通过“观物取象”与“象以尽意”形成了一种感悟性的思维方式,达到主客一体之体悟[6]。

“象”的哲学思想也蕴含在展览的构建与观看之中。对于历史博物馆展览,“器”是展览之中的有形之物,以文物、历史遗迹为中心;“道”是展览传达的历史意义、精神、价值之类的无形观念;“象”在蕴含着“器”与“道”的同时也连接着两者的本体认知,是对展览整体的直观感觉——一种历史感的审美体验。“象”在中国美学中具有独特的价值,在西方话语体系中可以理解为由“完形”构成的“场”。格式塔心理学(Gestalt Psychology)[7]认为“知觉到的东西要大于眼睛见到的东西;任何一种经验的现象,其中的每一成分都牵连到其他成分,每一成分之所以有其特性,是因为它与其他部分具有关系”[8]。整体具有它本身的完整特性——并不决定于其个别的元素,也不等于部分之和;整体具有比部分之和更大的能量,整体能量构成一种场(field)对个体产生影响,并在个体心中形成“心物场”(psychophysical filed)[9]。

约翰·伯格(John Berger)说“观看先于言语。儿童先观看、后辨认、再说话”[10]。这也是人类普遍的认知过程。对于展览,观看是信息传达、沉浸体验、观念更新等几乎所有目标达成的起点。观看首先是视觉被吸引,吸引发生于观众走进展厅之际,此时观众尚未观看到展品的细节——器之形,也未领会到历史的意义——无形之道。观众观看到的首先是“象”,感受到的吸引力也来自“象”——所有的“器”构成的“场”——具有历史感的整体。在历史博物馆中,由“自然”与“人工”元素聚合在一起形成的景观便是一种整体的“象”。例如在四川金沙遗址博物馆“王都剪影”展厅中,沉稳的大地色系、静谧昏黄的灯光、简洁低调的空间造型以及古朴的陶器展品,这些元素共同形成一个整体的“象”、构成一个“场”,营造出极具历史感的氛围,观众进入展厅首先就会沉浸在展厅整体的“场”中。

叙事型展览的构建过程一般是先明确主题,即确立“道”,再组织展览中的各种“器”构筑景观、形成富有吸引力的“象”,“器”包括展览空间中的物质存在(如展品、媒介物、环境实体)。然而在观展过程中观众首先被整体的“象”吸引,进而仔细观看各种“器”,并结合媒介物的说明最终认知“道”。从观看角度理解展览,“象”是起点;从吸引观众的角度而言,如何构建“象”也应该是思考的起点。因此,历史博物馆展览的景观化构建应以“象”为先,这是展览的一种构建途径,也可以看作一种基本的思维方法(图二)。

图二// 以“象”为先的历史博物馆展览景观化构建思维示意图

四、历史博物馆展览景观化的建构途径

文物展品与历史场景作为历史博物馆展览中最直观真实的立体图示,是最引人注目的元素,结合相应的设计手法可以形成不同样貌的展览景观。

(一)利用天然的历史景观

有些博物馆拥有大体量、空间性的历史遗迹——天然的历史景观,它们带来的历史感是无可比拟的。在这种得天独厚的条件下,馆方策划展览主要集中于引导观看与说明阐释。说明通常是对于“器”的客观属性的解释;阐释则着重于“道”,通常采用历史叙事的手法,“激活”沉睡静默的历史遗迹,呈现其背后的历史故事,具有画龙点睛的作用。这类展览的“人工”部分在内容与形式上需有所节制,尤其是形式不能喧宾夺主,就像风景区的游览设施在视觉表现上一般都比较低调,以保持自然风光的完整性和观赏性。

德国柏林的恐怖地带(Topography of Terror)[11]建立在被炸毁的盖世太保和党卫军总部的建筑废墟上,同时紧邻一长段保留下来的柏林墙(Berliner Mauer),其展览有室外和室内两大部分。室外部分构筑在裸露的地下室残垣之前,此处曾经有许多政治犯被拷打和处决。“1933.柏林.独裁之路”(1933.Berlin.The Path to the Dictatorship)展览主要以展示历史照片和文献的方式呈现,形式简洁通透。参观者沉浸在柏林墙下的纳粹废墟之中,相比其旁边新建的博物馆更让人印象深刻。

如果条件允许,博物馆也展示大体量的历史遗迹,采用原物整体搬迁的形式将某地的历史遗迹移到展厅,成为一处原汁原味的“自然”历史景观。整体搬迁工程大、耗时长、费用高且所需展示空间大,使得搬迁难度很高,然而这种非同一般的大体量“自然”历史景观能够带来最真切的沉浸式体验。比如,江苏徐州卫遗址明代兵器库整体搬迁至徐州博物馆“金戈铁马”展厅[12],安徽博物院展示了一座完整搬迁的徽州古宅冯仁镜宅[13],美国迪美博物馆(Peabody Essex Museum)的院落中也有一座耗时七年从中国完整搬迁的徽州民居荫馀堂[14],这种天然的历史景观可以让观众瞬间“穿越”到过去的某时某地,仔细品味景观细节,激发更多的历史想象。

(二)重构历史场景

大部分博物馆不具备“天然”的历史景观,代而采用创作历史场景进行景观化的图示叙事方式,以提升观展体验。场景本身即是一种景观,历史场景通常表现重要的历史事件或典型的社会状态。在普遍使用照片与视频的形象记录之前,历史场景的具体样貌并不能被准确获知,因而需要创作。创作意味着一种从内容到形式的不同程度的重构。类似于视觉艺术从古典到现代经历了从具象到抽象的发展,历史场景的重构也从具象写实到抽象表现,发展出多种形式。

历史场景的重构中最为具象的是再现场景,以写实的手法复原某一历史情境,营造身临其境的效果,在国内博物馆尤其是近现代史主题的博物馆中应用得比较普遍[15]。再现场景通常借用舞台设计手法,在有限的展厅内以前景、中景、远景表现现实的更大空间,前景可以布置文物展品,让文物回归到模拟的“故乡”。全景画是再现场景的鼻祖,作为一种艺术创作最早出现于18世纪末的欧洲[16],在某种程度上体现了人们对于沉浸式体验的追求,之后被运用于博物馆。

表现场景介于具象与抽象之间,是以艺术化的手法表现某种历史情境。表现场景不追求写实,重在情境的表达,也可以偏于具象或抽象,具有较大的自由度。表现场景在国内历史博物馆使用得较少,大概由于其与历史博物馆追求原真性的理念相差较大。然而,当历史情境(尤其是时代久远的)不能被准确获知时,所谓的具象表达就会带有演绎、编纂的成分,尤其在具体的细节上,表达得越具体就越有可能出现漏洞。表现场景的方式可以避免这些问题,在已有资料的基础上以历史想象为驱动、以艺术创作为工具,采用较为抽象、简化的表达手法构建场景,提供一种剪影般的历史意向,这也许是一种更恰当的方式。意大利博洛尼亚历史博物馆(Museo della Storia di Bologna)[17]的多个表现场景采用了非写实的具象手法,比如9号展厅借鉴了现代戏剧舞台的无背景设计,再现福斯卡塔战役(La Battaglia di Fossalta)的场景;13号展厅采用二维平面的层叠制造出2.5维空间场景,表现查理五世(Charles V)在博洛尼亚的加冕典礼;文化展厅(Sala Della Cultura)借用镜面营造视觉的丰盛,形式多样而更富艺术气质。

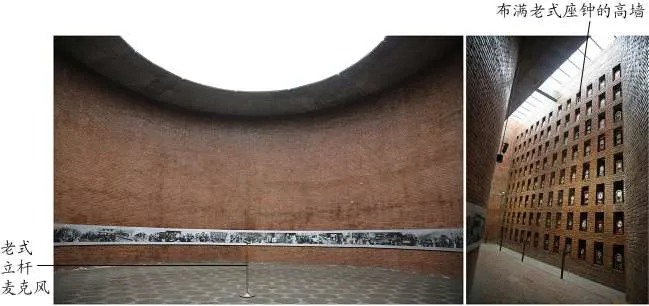

抽象场景主要采用抽象的空间语言营造氛围,重点关注历史的情感体验而不是表现具体的历史情境。德国柏林犹太人博物馆(Jüdisches Museum Berlin)即是这样引发观众共情的典范,它最具感染力的是压抑到让人产生恐惧的空间环境。国内的建川博物馆聚落也在空间氛围上大力着墨,比如“红色年代 章·钟·印”陈列馆有一处峡谷般的空间,其一侧高墙为布满老式座钟的壁龛,座钟单调的滴答声在红砖墙面之间回荡;紧邻的中庭是一个四面封闭的正圆形空间,除了窄小的入口外,只有顶面向天空敞开,圆心位置放置一个老式立杆麦克风,似乎在传递重要的声音(图三)。陈列馆的各个空间共同构成了抽象的情境,仿佛是那个时代的隐喻,引发观众倾听历史的回音。

图三// 建川博物馆聚落“红色年代 章·钟·印”陈列馆 (图片来源:作者拍摄)

(三)景观化的文物组合

博物馆以收藏为根基,虽然历史博物馆的叙事性增加了媒介物的比例,出于对体验的追求加大了场景数量,但是文物的历史价值与原真价值不可替代,对于大部分展览而言,文物展示仍然是最重要的部分。一般情况下,对于单个文物展品的展示重点在于“器”,因为单体难以形成叙事,也难以营造景观化的体验。当多个文物聚合为展品群时便形成了格式塔,物与物之间的关联聚合呈现出超越个体相加的群体效应,形成具有叙事性的景观化图示。

文物组合而成的展品群具有类似人类社会的性质,品类越丰富,其叙事性就越强。美国盐湖城教堂历史博物馆(Church History Museum)以大量实物陈列的方式讲述了摩门教(Mormon)开创的过程,与衣食住行有关的物品聚集在一起,虽然没有模拟某个具体场景,但是已经形成了一种直观的生活景观,从日常物品的组合中,比如白色的蕾丝长裙、精致的家具、丰富的乐器,都可以看到摩门教徒的生活状态及其对于美与精神文化的追求。反之,物品的品类越窄,叙事性就越低,展览的说明性和研究性也相应增强,或者重在展示其艺术价值。

文物展品群所构成的景观是一种由具体物品构成的抽象图示,遵循着陈列的原理而形成一种抽象的秩序。文物景观的秩序首先是图底关系,文物展品与说明图解构成突出于背景的“图”,相对比较简单。更重要的秩序是展品群组的内部关系,不同展品的文物价值具有隐性秩序,需要转化为视觉层次来表达。丰富有序的视觉层次不仅可以优化整体视觉效果,而且可以形成信息传达的层次以引导观众的视线与注意力,这种视觉与信息对应的层级关系可以从以下几方面建构:(1)大小关系。体量大的展品一般更引人注目,小体量展品如果采用隆重的展陈形式或占据的空间超出普通陈列需要也能显示其重要性,比如给小幅画装上多层级的大画框,让小幅画作变成“大画”。(2)疏密关系。展品的密集度与其重要性成反比,重要展品四周留白更多、占据的空间更大。(3)明暗关系。明暗关系是制造层次的重要手法,眼睛的趋光性会让观众先注意到高亮度物体。通柜内的照度一般是明亮而均等的,但在景观式的陈列中不同展品的照度应有所不同。(4)位置关系。从纵向来看,正常视高的位置最便于观众观看,是视觉中心;稍低于视高的位置比高于视高的位置更易于观看;距离正常视高的位置越远,展品的重要性越低。从横向来看,从左至右的书写与阅读习惯让左侧比右侧的展品更引人注目,因而更重要的物品适合摆在左侧。从前后纵深关系来看,前面的比后面的展品更重要,小体量展品陈列在前面稍低于视线的位置更便于观众观看。(5)展具与陈列形式。展品有无展具及展具的不同形式都意味着展品的不同级别。对于三维展品,底座、托架、悬挑、悬挂等都是重点陈列的形式;对于二维展品,装裱形式是其价值大小的视觉表达,可通过画框的大小、层次、材质等体现。

根据展品的实际状况综合运用以上关系,就会形成一幅层次分明、错落有致的文物景观。辅助展品与图文说明的重要性处于文物展品之后,在视觉上也处于相对次级的层次。一般情况下,背景处于最底层,如果背景也是展品或背景中蕴含重要的历史信息,其层级就会适当提前。

文物组合而成的历史景观最能体现格式塔心理学,如果观者结合展板说明以及自己的历史知识积累与想象,便能在脑海中构筑出更丰富的历史景象。意大利博洛尼亚历史博物馆的23—28展厅共同表现了18—20世纪博洛尼亚的历史发展状况,每个展区的立面可视面都不大,但是进深比较大,远远超过了常见的通柜深度,这样有利于形成展示的层次。如图四所示,展区以悬挂的文物为展示中心,配合多种媒介物形成了六个视觉层次(1—6),文物又因展具的不同而构成三个小层次(1.1—1.3)。展区的元素是具体的,形成的关联整体是抽象的,留给观众足够的想象空间。

图四// 意大利博洛尼亚历史博物馆展区(图片来源:作者拍摄)

五、结语

根据历史博物馆展览的特点以及当代展览追求沉浸式体验的趋向,本文借鉴文化景观的概念提出展览的景观化建构方式。历史博物馆展览中的景观意味着由多种元素构成的具有一定叙事与意义表达的空间图示,由历史遗留物与多种媒介物构成,并具有“器—象—道”三个层面。“象”作为蕴含着“器”与“道”的感知整体,形成吸引观众的第一印象,也成为营造体验的关键所在,因而“象”是建构景观的抓手。

在以“象”为先的景观化思维之下,本文提出了三条建构途径,并重点论述了各自的构成要素以及在应用上的关键点。利用天然的历史景观、重构历史场景、景观化的文物组合,这三条途径中的前两条属于场景类,比较直观,易于观众理解;第三条以文物为中心,更符合历史博物馆展览的性格,也可以扩展文物的叙事能力,应用面更广。殊途同归,不同的建构途径适应不同基础条件的博物馆,都是为了更好地打造景观之“象”,营造沉浸式体验,进而更有效地实现传播和阐释历史文化的目标。