三元复合驱注入井共轭酸解堵增注体系

2022-04-13赵昌明郭红光王锐王庆国王玉鑫

赵昌明 郭红光 王锐 王庆国 王玉鑫

1.中国石油大庆油田有限责任公司采油工程研究院;2.黑龙江省油气藏增产增注重点实验室

化学解堵增注技术是提高注入能力的有效手段,三元复合驱结垢堵塞机理复杂,常规注入井化学解堵技术多采用无机酸,酸液活性高、反应速度快,难以深部运移,解堵半径通常小于1.5 m,解堵有效期仅130 d左右;同时由于强酸体系中存在氢氟酸,与储层基质反应产生氟硅酸盐二次沉淀,解堵措施后需返排残酸,残液处理费用高达1万元/口井,措施成本高、安全环保风险大[1-8]。

通过扫描电镜及CT三维数字岩心重构,明确注入井堵塞物主要为聚合物、垢质、蜡胶质形成的多元团状聚集体[9-12];研发了三元复合驱注入井共轭酸解堵增注体系,共轭酸解堵剂在中性条件下对无机垢的溶垢率仍达到60%以上;抗沉积剂对Fe2+、Ca2+的络合率分别达86.6%和59.7%。岩心解堵实验表明,该解堵剂对岩心渗透率的恢复率较常规解堵剂提高29.2%。现场应用23口井,措施成功率91.3%,措施后平均单井降压1.3 MPa,日增注15 m3,平均有效期193 d,措施效果显著,且均无需返排残酸,实现了三元复合驱注入井解堵措施的高效环保[13-15]。

1 室内实验

1.1 注入井堵塞机理研究实验

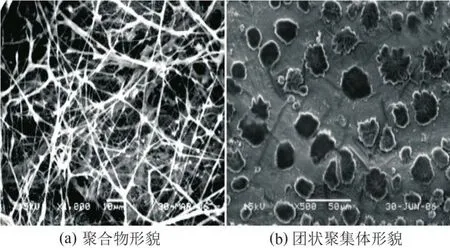

三元复合驱储层中聚合物、垢质、蜡胶质等多组分共存,彼此之间通过化学键、氢键和范德华力相互作用,聚合物首先与金属离子 (Ca2+、Mg2+和Fe3+)交联形成三维网状结构(图1a),然后聚合物表面酰胺基团捕捉胶质、吸附垢粒子,最终形成多元团状聚集体(图1b)。

图1 聚合物和团状聚集体形貌Fig.1 Morphology of polymer and clump-like aggregates

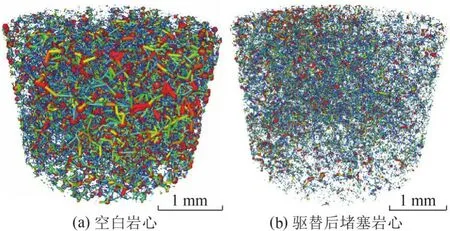

采用三元液对天然长岩心进行驱替,对三元驱替前的空白岩心及三元驱替后的堵塞岩心分别进行CT扫描,利用最大球算法对岩心孔隙进行简化,提取孔隙网络模型,对三元驱替前后的岩心进行数字岩心重构,分别得到空白岩心和堵塞岩心的数字三维岩心模型,通过分析计算模型中孔隙体积、配位数、喉道尺寸等微观参数,明确了岩心堵塞状态。

1.2 共轭酸解堵剂性能评价实验

1.2.1 溶垢实验

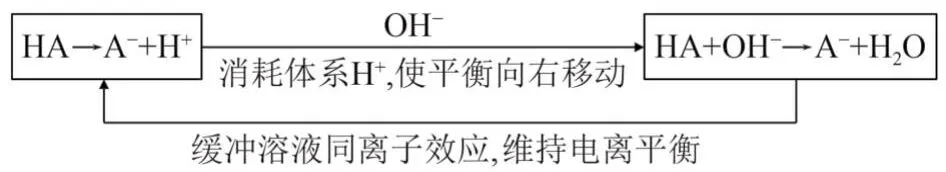

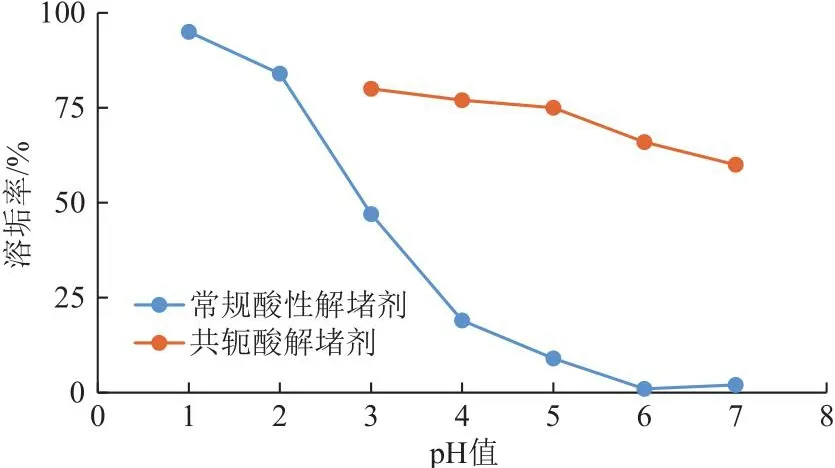

利用有机酸和弱碱三元复合驱中的碳酸钠反应形成有机酸的共轭酸体系,借助共轭酸缓冲溶液的电离平衡效应(图2),可以有效抑制三元体系中碱对酸液体系的影响,进而实现酸液的深部运移,解除储层深部堵塞。室内采用矿场弱碱垢样,对比分析了共轭酸解堵剂与常规的酸性解堵剂在三元复合驱储层不同pH值环境下的溶垢性能。

图2 共轭酸反应机理Fig.2 Reaction mechanism of conjugate acid

1.2.2 络合实验

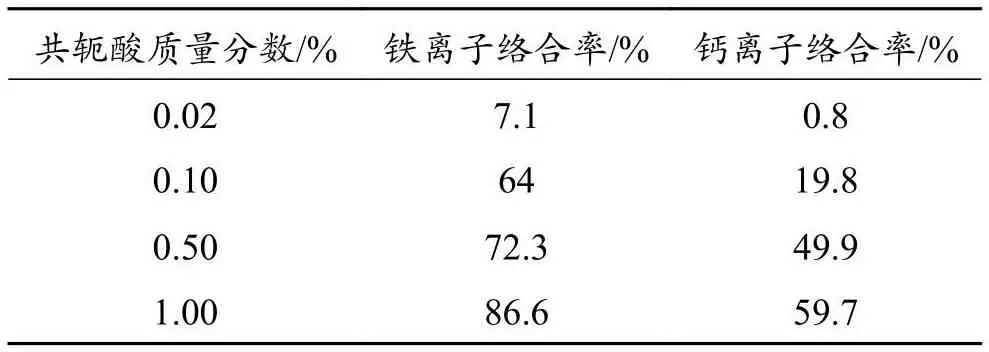

解堵反应过程中会产生大量的钙铁离子,与储层内三元液碳酸根离子生成碳酸盐和氢氧化物沉淀,再次堵塞油层,导致解堵措施效果变差。为此,在共轭酸解堵剂体系中添加了金属离子螯合剂、阻垢分散剂,阻止上述成垢离子的沉淀。室内实验中通过在解堵剂体系中添加一定质量浓度的FeCl2和CaCl2,调节pH值至碱性 (约 9~10),利用电感耦合等离子光谱发射仪测定体系中钙铁离子浓度,可得出共轭酸解堵剂的钙铁络合率。

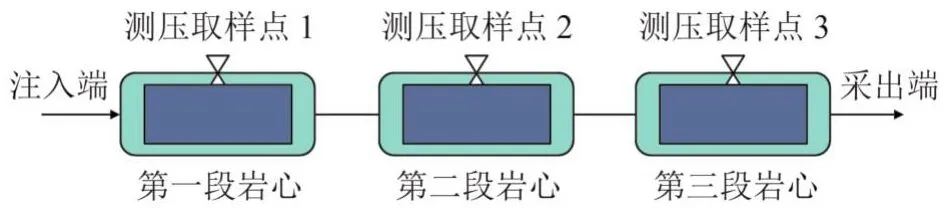

1.3 岩心解堵模拟实验

室内开展3段串联岩心动态解堵模拟实验。将3块岩心顺次连接,分别进行“水-聚合物-三元复合驱”的全过程注入,并分别在相同位置进行测压取样,如图3所示。在完成“水-聚合物-三元复合驱”历史驱替模拟储层结垢堵塞状态后,分别注入常规的酸性解堵剂和共轭酸解堵体系,通过岩心渗透率的恢复率评价共轭酸解堵剂的深部解堵性能。

图3 长岩心驱替模拟流程Fig.3 Simulation flow of long core flooding

2 实验结果分析

2.1 三元复合驱岩心微观结构特征分析

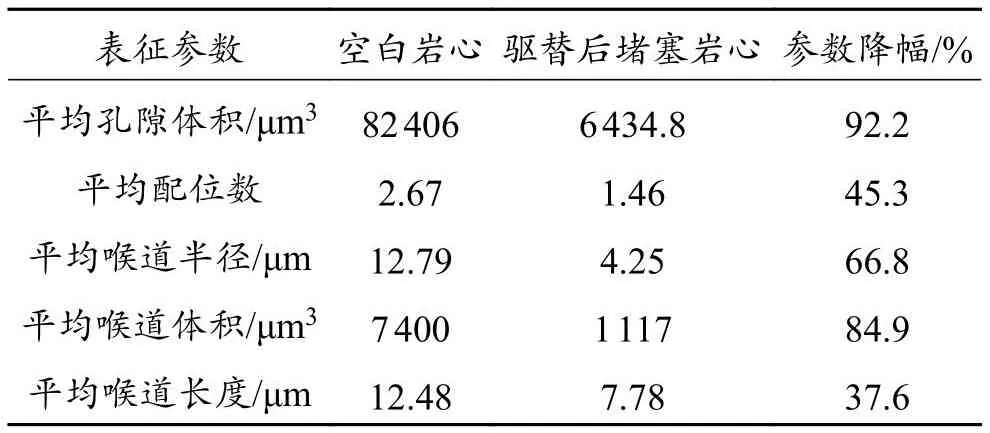

经过对简化球管模型的三维重构,得出空白岩心模型和三元驱替后堵塞岩心的三维数字岩心模型,如图4所示。利用纳米CT扫描岩心的微观孔隙结构,分析计算驱替后堵塞岩心的三维数字微观结构参数较空白岩心的降幅情况。由分析结果可知,平均孔隙体积降幅92.2%,平均配位数降幅45.3%,平均喉道半径降幅66.8%,平均喉道体积降幅84.9%,平均喉道长度降幅37.6%,各项数值下降明显,具体数据见表1。通过与扫描电镜形貌分析结合,可快速确定三元复合驱的岩心堵塞状况,准确量化堵塞程度。

图4 岩心电镜扫描形貌Fig.4 Morphology of core under scanning electron microscope

表1 岩心微观结构参数表Table 1 Micro-structure parameters of core

2.2 共轭酸解堵剂性能分析

2.2.1 溶垢性能

图5溶垢实验结果表明,常规的酸性解堵剂在体系pH=7时,溶垢率仅为3.5%;共轭酸解堵剂体系pH=7时,溶垢率仍能保持在60%以上。常规的酸性解堵剂被储层内OH-中和,活性消耗快、作用距离短;而共轭酸解堵剂在三元复合驱碱性储层环境下,将会形成有机弱酸和共轭酸盐的缓冲溶液。通过缓冲溶液中弱酸的电离平衡和共轭酸盐的水解相互作用机制,降低外界(地层)碱环境对其体系pH值的影响,达到深部解堵的目的。

图5 不同pH值条件下解堵剂溶垢率对比曲线Fig.5 Comparison curve of scale dissolution rate of plug removal agent with different pH values

2.2.2 络合性能

络合实验结果表明,共轭酸解堵体系中络合保护剂通过配位螯合、阻垢分散等作用机理,实现了对钙铁离子的高效络合,络合率分别达86.6%和59.7%,大幅降低了成垢离子的二次污染(表2)。

表2 不同质量分数共轭酸解堵剂的离子络合率Table 2 Complexation rate of ions under conjugated acid plug removal agents with different concentrations

2.3 岩心解堵模拟实验分析

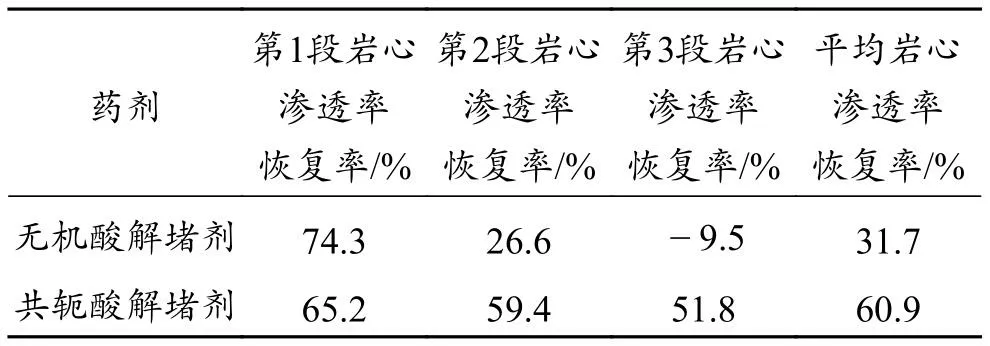

分段岩心解堵对比实验结果表明,常规的酸性解堵剂在对第1段岩心进行驱替解堵时,具有较好的解堵效果,第1段岩心的渗透率恢复率高达74.3%;对第2段岩心进行驱替时,由于常规解堵剂的主剂为无机酸,其活性反应强度高、速度快,此时酸液活性大幅下降,解堵效果大幅降低,岩心渗透率的恢复率仅为26.6%;当驱替液进入到第3段岩心时,由于次生反应二次污染的发生,岩心的渗透率恢复率下降至-9.5%,总渗透率的恢复率31.7%。

共轭酸解堵体系经过3段岩心的驱替解堵后,解堵剂体系仍然保持较好的反应活性,长岩心渗透率的恢复率为51.8%,总渗透率的恢复率为60.9%,较常规解堵剂提高了29.2%,如表3所示。

表3 岩心解堵实验渗透率恢复效果Table 3 Permeability recovery effect of the core in plug removal experiment

3 现场应用

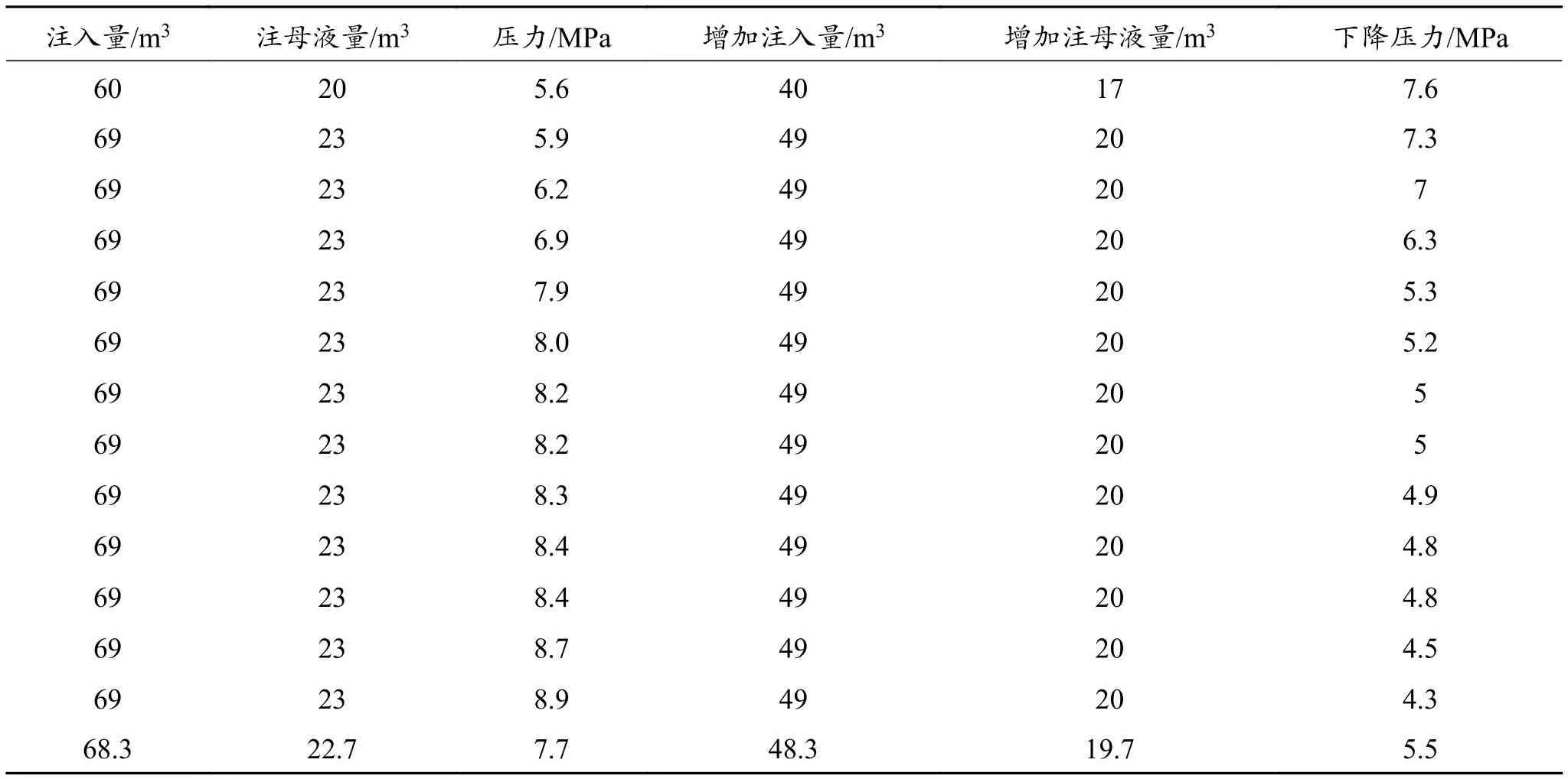

应用共轭酸解堵剂开展了23口井现场试验,措施成功率91.3%,措施后平均单井降压1.3 MPa,日增注15 m3,平均有效期193 d,且措施后均无需返排残酸,有效缓解了三元复合驱注入井“注不进”的问题,实现了三元复合驱化学解堵措施的环保高效。某典型井施工前注入量20 m3,注母液量3 m3,施工前压力13.2 MPa,措施后日增注48.3 m3,降压5.5 MPa,措施有效期270 d,措施生产数据见表4。

表4 某井措施前后生产数据对比Table 4 Comparison of production data from some well before and after stimulation

4 结论

(1)三元复合驱体系与储层岩石发生多种化学反应和物理变化,造成储层堵塞,三元驱替前后岩心平均孔隙体积降幅为92.2%,平均配位数降幅为45.3%,平均喉道半径降幅为66.8%,平均喉道体积降幅为84.9%,平均喉道长度降幅为37.6%,对三元驱替后岩心的堵塞程度进行准确量化。

(2)研发了共轭酸解堵剂,能产生缓冲溶液效应,适用pH范围广,与三元体系互不影响,有效作用距离大,解堵率高。该解堵剂在三元复合驱矿场注入井进行了应用并取得较好降压增注效果,有效期达6个月以上,由于解堵过程无二次沉淀,措施后均未采取返排残液。