“双碳”背景下储能技术发展及应用现状分析

2022-04-13王冬梅车一鸣宋慧欣

◎王冬梅 车一鸣 宋慧欣

引言

我国作为一个负责任的大国,为应对全球气候变化,提出了“碳达峰、碳中和”目标,即我国二氧化碳排放力争2030年前达到峰值,2060年前实现碳中和。“3060目标”的提出开启了低碳新时代,各行业都面临着低碳化转型。

为实现双碳目标,能源是主战场,电力是主力军,电力行业作为碳排放重点行业,积极应对,提出未来要构建以新能源为主的新型电力系统,未来电力能源结构中,太阳能和风能将成为主流,到2030年我国风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。考虑新能源发电的随机性、波动性和间歇性问题,新能源大量接入电力系统后,增加了系统调节的负担,必须要大力提升电力系统的削峰填谷能力,同调峰气电建设、煤电机组灵活性改造等手段相比,储能技术多样化,发展迅猛,具有更广泛的应用前景[1],所以新型储能系统将在实现碳达峰、碳中和过程中扮演重要角色。我国发电装机近23亿千瓦,现在整个储能规模是远远不够的,所以要加快储能系统的建设步伐,2022年全国能源工作会议在部署2022年工作任务时提出:要加强抽水蓄能等调峰电站建设,推动新型储能规模化市场化发展,探索氢能、综合智慧能源服务发展新模式。

一、储能技术的类型及特点

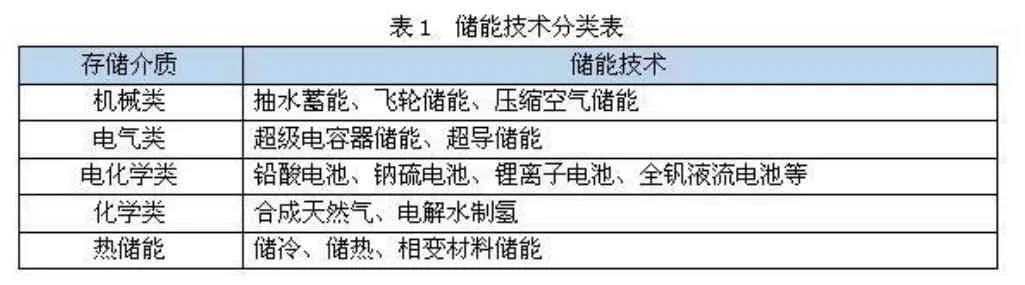

储能技术是通过装置或物理介质将能量存储起来,以便以后需要时利用的技术。通俗来讲,储能系统就类似于一个巨型“充电宝”,在用电低谷时,它可以把电站多发的电存起来,等到用电高峰时再释放出来,从而起到削峰填谷,提升系统稳定性的作用。储能技术按照存储介质不同的分类情况如下表所示:

?

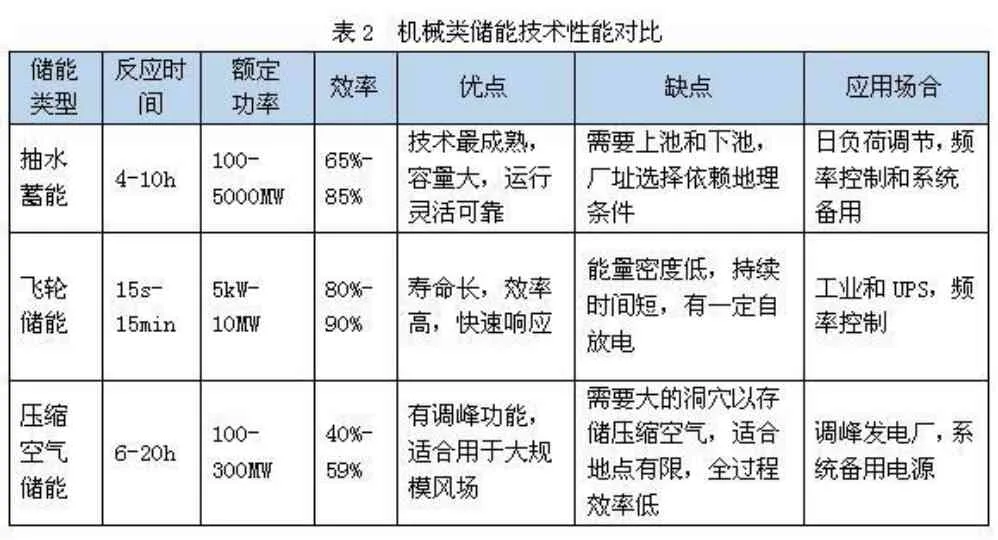

1.机械类储能。

抽水蓄能是利用水作为储能介质,通过电能与势能相互转化,实现电能的储存和管理,电力负荷低谷时,利用电能抽水至上水库,电力负荷高峰时,再放水至下水库发电,从而实现将电网负荷低时的多余电能,转变为电网高峰时期的高价值电能。飞轮储能通过转子的加速和减速,实现电能的存入和释放(负荷低谷时加速,负荷高峰时减速),其寿命长、效率高,但能量密度低,目前多用于工业和UPS中。压缩空气储能是利用过剩电力将空气压缩并储存在一个地下的结构(如地下洞穴),当需要时再将压缩空气与天然气混合,燃烧膨胀以推动燃气轮机发电。

?

2.电化学类储能。

电化学储能主要包括各种电池,如表1所示,这些电池多数技术上比较成熟,近年来成为关注的重点,也获得了许多实际应用。几种电池的特点及应用情况如表3所示。

3.其他储能。

电气类储能包括超级电容器储能和超导储能等,这种储能形式响应速度快,效率高,但价格相对较高,能量密度低,持续放电时间段,在电网中应用较少。

热储能储存的热量可以很大,所以在可再生能源发电的利用上会有一定的作用。熔融盐常常作为一种相变材料,用于集热式太阳能热发电站中。此外,还有许多其他种类的储热技术正在开发中。

氢储能是近几年受德国等欧洲国家氢能综合利用后提出的相对较新的概念。氢储能是将电能转化为高能量密度的燃料气体的技术,基本原理是将水电解得到氢气和氧气,以风电为例,当风电充足却无法上网时,可利用风电将水电解制成氢气,将氢气储存起来;当需要电能时,将储存的氢气通过不同方式(内燃机、燃料电池等)转换为电能输送上网。氢储能系统主要包括三个部分:制氢系统、储氢系统、氢发电系统,氢储能技术在实际应用中,制取、存储、运输、终端使用等环节都必不可少。

二、储能技术发展及应用现状

我国储能产业起步较晚,但近几年发展迅速。我国对储能产业的重点关注可追溯到2005年出台的《可再生能源发展指导目录》,液流储能电池和地下热能储存系统位列其中;2010年储能行业发展首次被写进法案-《可再生能源法修正案》,其中提到“电网企业应发展和应用智能电网、储能技术”;2011年,储能被写入“十二五”规划纲要;2017年10月11日,我国大规模储能技术及应用发展的首个指导性政策《关于促进储能产业与技术发展的指导意见》正式发布,明确了我国“十三五”和“十四五”期间储能领域的重点任务,确定了总体思路和保障措施,我国储能产业发展进入了快车道。2015-2020年,我国储能项目累计装机规模从23.2GW增长至35.6GW,增长速度令人侧目,截至2020年底,我国已投运储能项目累计装机规模35.6GW,同比增长9.8%,装机规模占全球的18.6%,其中抽水蓄能累计装机占比最大,为89.30%,其次为电化学储能,累计装机规模3.28GW,占比9.2%。2021年7月23日,中央发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,之后各项储能利好政策密集发布,国内外大规模储能项目陆续启动,越来越多的企业投身储能,或扩产或跨界合作,储能产业呈现蓬勃发展的良好局面,正式迈向了高速发展的新时期。

1.抽水蓄能发展及应用现状。

抽水蓄能属于大规模、集中式能量储存,其兼具技术成熟、规模大、寿命长、造价低等优势,目前在各种储能方式中,抽水蓄能仍占主体地位,我国于2021年9月发布了《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035)》,指出到2025年,抽水蓄能投产总规模6200万千瓦以上;到2030年,投产总规模1.2亿千瓦左右;中长期规划储备项目247个,总装机规模约3.05亿千瓦。作为“十四五”开局之年,2021年抽水蓄能行业迎来了“大爆发”,创造了多项“世界之最”,最受瞩目的当属北京冬奥配套绿色能源重点工程、世界最大抽水蓄能电站、能源领域之“大国重器”——河北丰宁抽水蓄能电站,总装机360万千瓦,这一世界最大“充电宝”全部机组投产后,可提供720万千瓦电力调节能力。

据不完全数据统计,2021年至今,已签约计划新建的抽水蓄能电站数量近百座,超过1亿千瓦抽水蓄能项目取得了重要进展,从投资方来看,除两大电网、五大发电集团外,三峡集团以及其他能源电力集团、地方国有企业等,陆续加入到抽水蓄能产业投资建设的队伍中来;各个省份挖掘自身优势,积极签约抽水蓄能项目,既能助力实现能源结构调整、推动清洁能源产业发展,同时也能促进水资源综合利用,带动当地旅游等相关产业的发展。

在新型电力系统建设中,抽水蓄能的存在,已然成为电力系统绿色转型的强心剂,作为优化电力资源配置,服务绿色低碳转型发展的“一招好棋”,抽水蓄能无论是在投产规模还是在装机容量上,未来都有巨大的发展空间。

2.电化学储能发展及应用现状。

目前我国储能仍然以抽水蓄能为主,电化学储能发展势头良好。截至2020年,我国电化学储能装机量占比为9.2%,累计装机规模为3.28GW,在各类电化学储能技术中,锂离子电池累计装机规模为2.90GW,占比约89%,其中再以磷酸铁锂电池为最主流的锂离子电池形式,《关于加快推动新型储能发展的指导意见》中提及,到2025年中国电化学储能达到累计30GW。目前,中国、美国和欧洲占据了全球电化学储能市场的主导地位,2020年三国新增投运装机量占全球电化学新增投运总规模的86%。

锂电池储能在循环次数、能量密度、响应速度等方面均具有较大的优势,目前限制其在储能领域的大规模应用的主要因素之一就是成本问题。我们可以做个比较,目前,抽水蓄能度电成本约为0.21-0.25元,磷酸铁锂电池度电成本约为0.5-0.9元,是抽水蓄能的2-4倍,低成本、大容量使得抽水蓄能成为当前的主要储能方式。另外,从技术角度分析,电化学储能放电时间并不具备优势,远不如当下已经十分成熟的抽水蓄能,目前,全球都在加大对于“长期储能方式”的研发,有观点认为,目前4小时的储能时长远远不能满足需求,持续放电时间长达24小时以上的储能系统才是真正意义上的长期储能。由此来看,现阶段电化学储能要想办法降低成本,延长储能时间,推动储能产业进一步扩大。

2022年2月23日,国家发改委、国家能源局发布的《“十四五”新型储能发展实施方案》中要求,到2025年,电化学储能系统成本降低30%以上。据研究机构测算,当前锂电四大关键材料产量增长迅猛,增幅将近100%,相关成本有望降价,所以中国作为全球锂电池行业规模最大、成本下降最快的国家,这一目标定能如期实现。另外,除短时高频储能以外,《方案》还要求推动中长时间储能的建设,液流电池储能技术位列其中。

3.氢储能技术发展及应用现状。

氢储能技术被认为是新能源发电规模化发展的重要支撑,并日趋成为多个国家能源科技创新和产业支持的焦点。在氢储能领域,欧、美、日等国起步较早,走在世界前列,我国在“十二五”以前没有对氢储能立项,支持项目都是以制氢、发电、储氢等过程单独资助的,“十三五”期间氢储能概念列入国家电网公司规划,并开展了氢储能关键技术及其在新能源接入中的应用前期研究,积极建设氢储能系统实验研究平台,突破波动性新能源电解制氢技术的适应性问题,具备氢储能系统效率测试能力,为日后大规模可再生能源制氢的关键技术研究及应用提供了理论基础。虽然在我国氢储能作为一种新型储能,目前尚未形成行业规范,但也已经出现了一批示范项目,如表4所示。其中张家口200MW/800MWh氢储能发电工程,是目前全球最大的氢储能发电项目,项目涉及了再生能源发电及削峰电能进行电解水制氢技术、金属固态储氢技术和燃料电池发电技术等国内领先技术,标志着我国氢能在大规模储能调峰应用场景迈出实质性一步。

?

2022年2月发布的《“十四五”新型储能发展实施方案》将氢储能列入“十四五”新型储能核心技术装备攻关重点方向、“十四五”新型储能标准体系重点方向以及“十四五”新型储能技术试点示范。开展依托可再生能源制氢(氨)的氧(氨)储能等试点示范,将探索风光氢储等源网荷储一体化和多能互补的储能发展模式列入“十四五”新型储能区域示范。未来氢储能将通过示范项目的推广以及研究的深入,在规模化应用方面持续推进。

当前来看,我国氢储能产业化发展还受到技术、成本等方面的制约。对于技术需要克服的主要是氢电转化中的能量损耗问题,在绿电转化为氢,再由氢转为电的过程,有近50%-70%的能量损失,导致这种转换很不经济,所以高效的电解水制氢技术、大规模低成本的氢气运储技术、燃料电池技术等都亟需解决。对于成本,若从长远来看,考虑规模储能和长时储能的需求,与电化学储能相比,大规模氢储能边际成本增速相对较慢,是更具经济性的长周期调峰技术。

三、结语

我国“双碳”战略的实施,大幅促进了储能产业和储能技术的发展,近两年,储能相关支持政策不断出台,储能装机大幅增加,抽水蓄能、锂离子电池、氢储能、压缩空气、液流电池等多种储能技术取得了关键突破,总体上中国储能的整体发展远超出了业界预期。

储能技术形态多样,从成本、使用便利性和已使用规模综合来看,抽水蓄能和电化学储能将在未来很长一段时间内继续占据主流储能技术的地位。氢能作为化学储能的前瞻技术,备受关注,随着相关政策密集出台,氢储能技术快速发展,有望在不远的未来媲美抽水蓄能,成为下一轮能源革命的主角。