日本城市景观风貌奖的历史与启示

2022-04-13吴伟

吴 伟

张宛馨

庄佳微

郑佳佳

1 日语“都市景观大赏”如何翻译

日语“都市景观”的内涵从日本相关法律实践看,既包括山川水域绿地等自然保育,也包括历史文化遗产保护,以及城市建筑风貌的塑造与整治、城市绿化、市政工程、广告等,该内涵相当于2017年国家住房和城乡建设部所颁布的《城市设计管理办法》中的重要概念“城市景观风貌”。中国首部没有上位法依据的地方立法《浙江省城市景观风貌条例》也采用了这个汉语表述,兼顾法国对该内涵选择法定用语Paysagère,本文约定将日语“都市景観大赏”,翻译为现代汉语“城市景观风貌奖”。

2 日本城市景观风貌奖的历程

自20世纪40年代末,日本在政府支持和学术、行业组织的努力下,逐渐形成了规划设计的一系列奖项(表1)。如1949年开始的 “日本造园学会奖”①,奖励优秀论文、著作、技术、管理和设计作品,1957年设计振兴协会设立的“好设计奖”②,1959年城市规划学会设立的“规划设计奖”③,以及1981年设立的“绿色城市奖”④等。

在城市现代化过程中,政府部门、行业与学科通过细分大大提高了城市治理效率,然而以邻为壑、各自为政的积弊甚重。1991年在国土交通部的指导推动下城市景观风貌奖应运而生,推出了“城市景观风貌日”政策,并成立了执行委员会,负责评选和表彰城市公共空间的诸要素整体体验优秀成果,迄今30年的历程可分为3个阶段。

第一阶段:1991—2000年,通过“城市景观风貌百强”⑤自上而下地评选与表彰,激励各地方政府不断地提升城市建设的整体性品质。

第二阶段:2001—2010年,“美丽城市景观风貌奖”⑥及景观风貌立法阶段。2003年日本推出了“美丽国土”15项政策,并于次年完成了其中的第4项——颁布《景观风貌法》⑦。该法明确了景观风貌属于“公共文化财产”,并规定了相关各方的权利和义务,日本从此走出了英美早期政治话语“城市美化运动”的偏见阴影,该阶段的评奖重点明确了当代城市对“城市魅力”的价值追求。

第三阶段:从2011年至今,该奖项又添丁发展成为二大类,即城市空间类、景观风貌公众活动及教育类⑧。其中“教育传播启示”具有特别的意义[1],它反映了景观风貌作为“公共文化财产”有别于城市其他专项的独特规律,有力地引领各方从 “条线分工”“各自为政”走向了“以整体体验为中心”和城市魅力的价值追求。

3 获奖作品统计分析

本文的调查统计对象选取2001—2020年连续20年获奖项目的全部样本,包括大奖、优秀奖和特别奖共计156个。信息内容以国土交通部的官方网站为基准,辅以获奖作品、作者、评委、特定主题的深度报道及其相关研究文献,聚焦于全样本中符合信息完整性和可比性要求的共计118个样本。

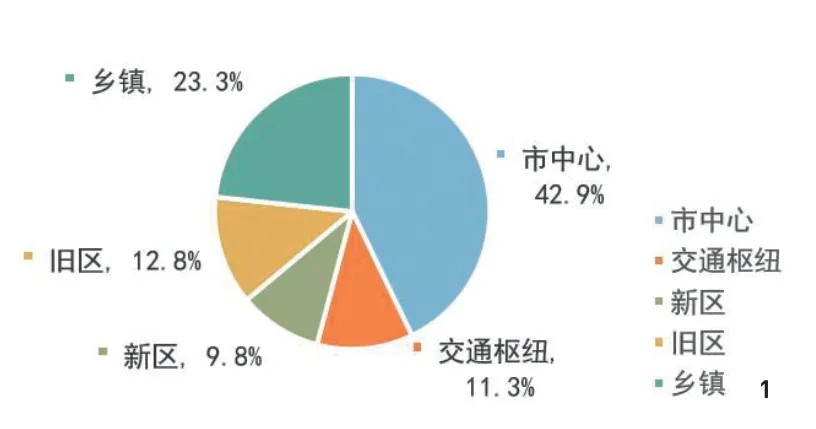

统计分析表明,获奖项目的用地规模从3 000m2到266km2不等,小到街道节点,大到区域。其中1~0.1km2的占比40%,1km2以内的占比84%。超大、超小规模的占比小。获奖项目位于市中心的最多,占比41%。2012年起,交通枢纽附近的项目突然增多且连续出现(图1)。

图1 获奖项目区位分布的类型占比(作者绘)

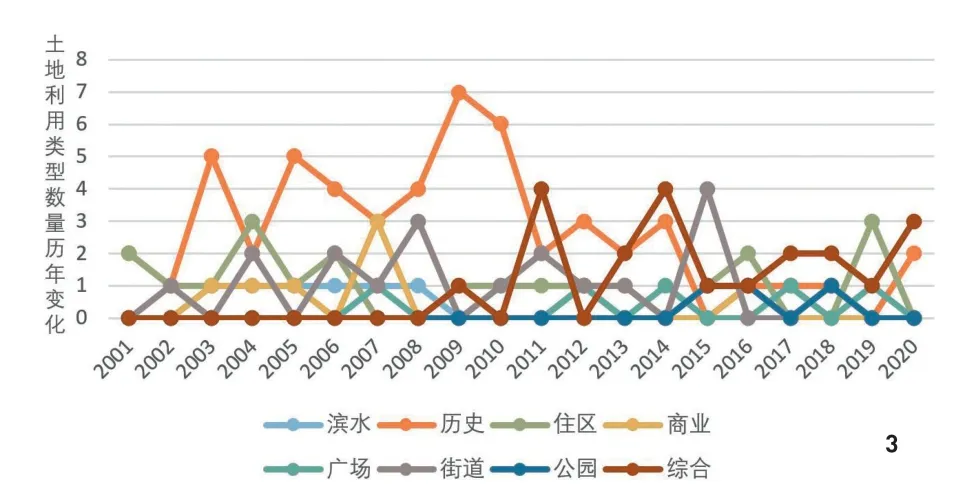

获奖项目中历史保护类占38%(图2),后期综合类、街道类、住区广场和公园类的占比趋多(图3)。

图2 获奖项目的土地利用类型占比(作者绘)

图3 获奖项目的土地利用类型数量历年变化(作者绘)

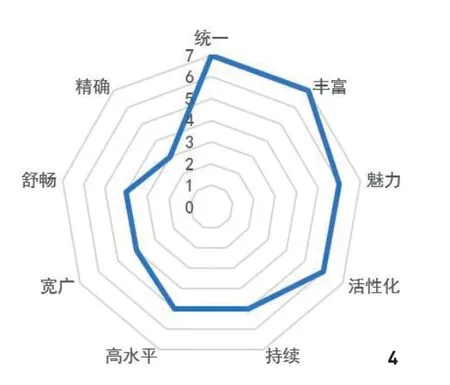

获奖项目的评审专家评语带有情感倾向和价值判断的形容词蕴含着评审专家的价值取向,对这些词的提取和词频统计分析显示,最高频的是“统一”与“丰富”,折射出日本城市景观风貌治理着力避免“一刀切”所带来的“单调呆板”,强调“丰富”的重要性。次高频的“活化”“魅力”,显现出激活城市再生、改善城市体验的价值追求。“持续”“高水平”等词紧随其后(图4)。

图4 获奖项目专家评语的词频分布(作者绘)

4 获奖作品所蕴含的趋势

4.1 城市景观风貌治理的对象呈扩展趋势

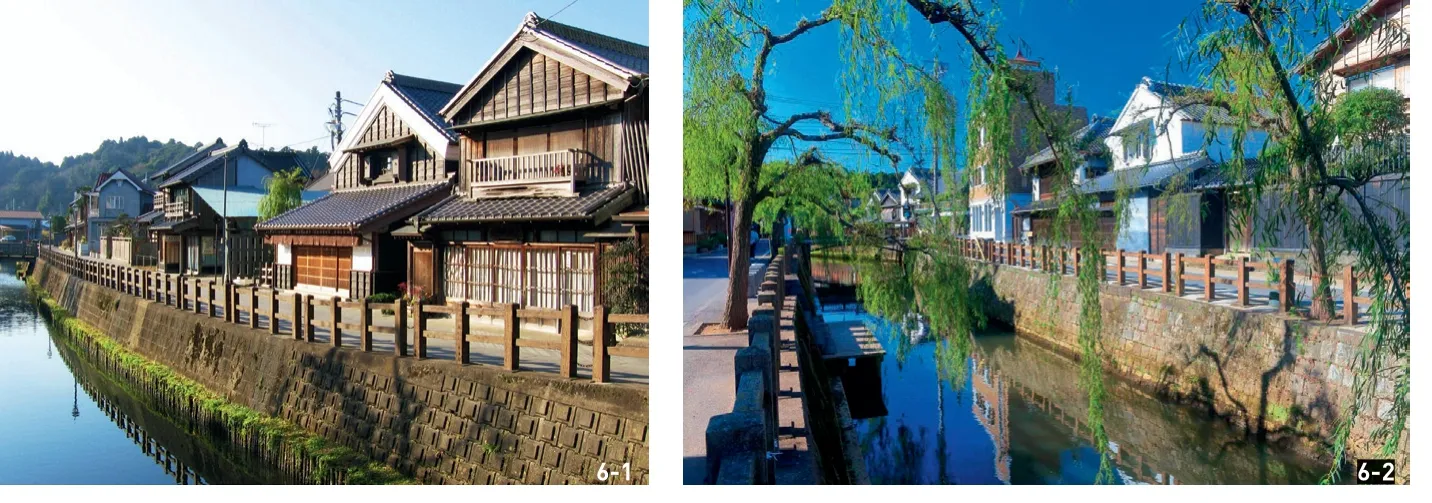

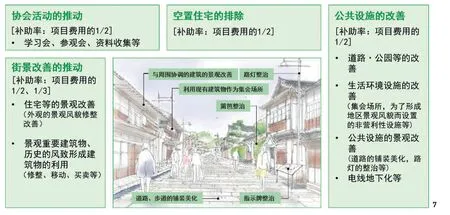

日本景观风貌的相关制度建设可追溯到1966年的《古城保护法》⑨。1975年《文化遗产保护法》⑩《城市规划法》⑪确立了“传统建筑群保护区制度”,并把保护对象由历史文化遗产拓展到了城镇村的划定保护区。2004年颁布的《景观风貌法》使法治对象扩展到了山水田林生态整治、街景整治、大型建筑与构筑物、市政工程、场地、绿化、围墙、古树名木、广告、建筑色彩等范围。截至2015年以此范围展开景观风貌治理的面积全日本共计95 775hm2[2],例如通过制定《综合地区整治规划》和《景观风貌手册》来进行景观风貌保护整治的2004年获奖项目“岐阜县美浓市卯建街道”,通过制定《历史景观风貌管理规章》来保护改善历史地区景观风貌的2006年获奖项目“香取市佐原地区”(图5、6),以及政府推动的“街道环境改善项目”⑫(图7)所完成的电线地下化、建筑外墙与屋顶翻修、道路铺装、绿植美化、街道设施等。

图5 香取市佐原地区街道整治前后对照(引自国土交通部街道环境改善项目小册子等)

图6 2006年获优秀奖的香取市佐原滨水区(引自https://zh-tw.zekkeijapan.com/spot/index/603/,https://travel.line.me/poi/5ed7da86fa3c974c94028afb)

图7 街道环境改善项目(作者改绘自国土交通部街道环境改善项目小册子)

4.2 景观风貌立法使治理能力显著提升

城市公共空间治理所涉及的二十几类决策主体“各自为政”“许可缺漏”“批后失控”等问题不断地积累,规划设计实施中出现了越来越多的问题。如1993年获奖的神户港区再开发项目(23hm2),位于城市中央沿海工业旧址,面对景观风貌这个空间文化专项,缺乏适用的法律依据和治理程序,其景观风貌因缺乏人情味而饱受病垢[3]。

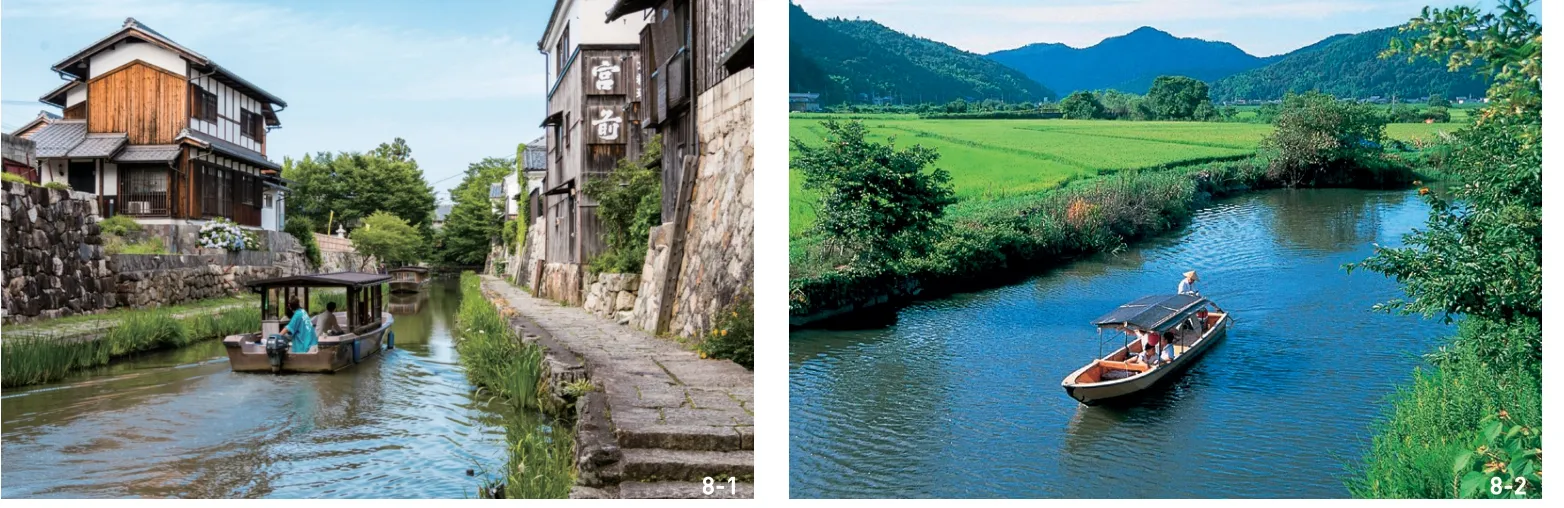

日本城市景观风貌治理经历了与私有财产博弈的艰辛历程。2004年颁布的《景观风貌法》突破困境,带来了公共治理的一系列法律授权,包括设立政府职能部门、景观风貌审议委员会、景观风貌规划、景观风貌地方法律规章(日语:景观条例)、片区市民协定、项目过程协商程序等,为景观风貌量身定制了一套特有的公共治理体系。如国土交通部规定“街道环境改善项目”经费的申请须以景观风貌的地方法律规章、市民缔结的《社区营造协定》⑬为前置条件,景观风貌治理能力由此获得了显著提升。2006年获大奖的近江八幡市北之庄泽周边地区,处于景观风貌导控区⑭内(图8);在法律出台前,当地景观风貌保护仅由居民与NPO的自主行动、河川治理补助项目、传统建筑物保护地区的划定来完成,条块割裂明显。立法后该地区得以对区域内的水体、田园、山林、村落、市区等多种风貌类型统一实施具有法律效力的保护与管控,获奖评语写道“形成了良好的自然景观、农村景观、市区景观相协调的地区”。

图8 2006年获大奖的近江八幡市北之庄泽周边地区(引自https://www.city.omihachiman.lg.jp)

4.3 对城市魅力、活力和动力的价值追求

面对保护与发展的矛盾、时代技术要求、原住民与全社会之间的分歧,景观风貌法在实施过程中明确了延续历史文化的裁量主体——不仅是当地人,还须通过景观风貌审议会制度由外来专家评估[4]。2003年美丽国土政策及其立法背景的重要使命是促进观光业发展,与之同步的有《文化遗产保护法》修订及《历史风致法》(2008)。2020年获奖作品“奥出云炼铁”及“梯田”项目,在项目概述中指出以专家及研究机构对当地景观风貌资源的调研为基础,当地人在充分认识其资源价值后自发开展景观风貌保护与提升的工作,在保护炼铁历史遗产的同时,再现传统产业生活、完善现代公共设施、修复地域自然生态环境。评审专家评价该项目为“把景观风貌作为振兴地区的契机,并提高了居民对景观风貌的意识”(图9)。

图9 2020年获大奖的奥出云炼铁及梯田项目(引自https://www.bunkeikyo.jp/landscape/landscape-118,https://www.itoga-koumuten.co.jp/works/publicbuilding/130/)

2020年获大奖的南町田格兰贝利公园地区(20hm2),市政府和私营铁路公司公私合营共同开发,政府负责整体公共空间和公园,企业负责商业设施,通过交通枢纽的改造与催化,使城市生活与自然生态融为一体,评审专家评语是“通过对商业设施和城市公园之间连续空间的整治,为过去游客稀少的城市公园注入活力,形成了高品质城市空间”。在“推进城市再生、革新和紧凑而有活力的可持续城市建设”[5]政策的引导下,国土交通部推出“新一代车站建设项目”“城市更新整治规划项目”“景观风貌改善推进项目”,该阶段的获奖项目表现出明显的政策痕迹。这些项目除了因为城市魅力提升而受到表彰外,还因为“交通枢纽”一跃成为“公共生活枢纽”、城市活力中心而受到表彰。

5 日本相关政策制度对城市景观风貌奖的影响

早期,1919年《市区建筑物法》所规定的“美观地区制度”、《城市规划法》所规定的“风致地区制度”标志着维护城市内外景观风貌的起步。1969年出台的《城市再开发法》促进了土地的更合理利用。与《世界自然与历史文化遗产公约》同步,日本于1973年颁布《都市绿地保全法》、1975年修订《文化遗产保护法》,这些法律法规为以后的景观风貌整合性治理奠定了基础。

过渡期(1978—2002年),以1978年《神户市城市景观风貌条例》的首次出台为标志,翻开了景观风貌整体性治理的新篇章。1991年开启的城市景观风貌奖项,出现了自然与文化融合、公众参与、体验整合与文化治理的探索。对照同时期的欧洲,1993年法国《景观风貌法》⑮诞生,2000年欧洲风景公约诞生,跃升至立法的时间早于日本9年。

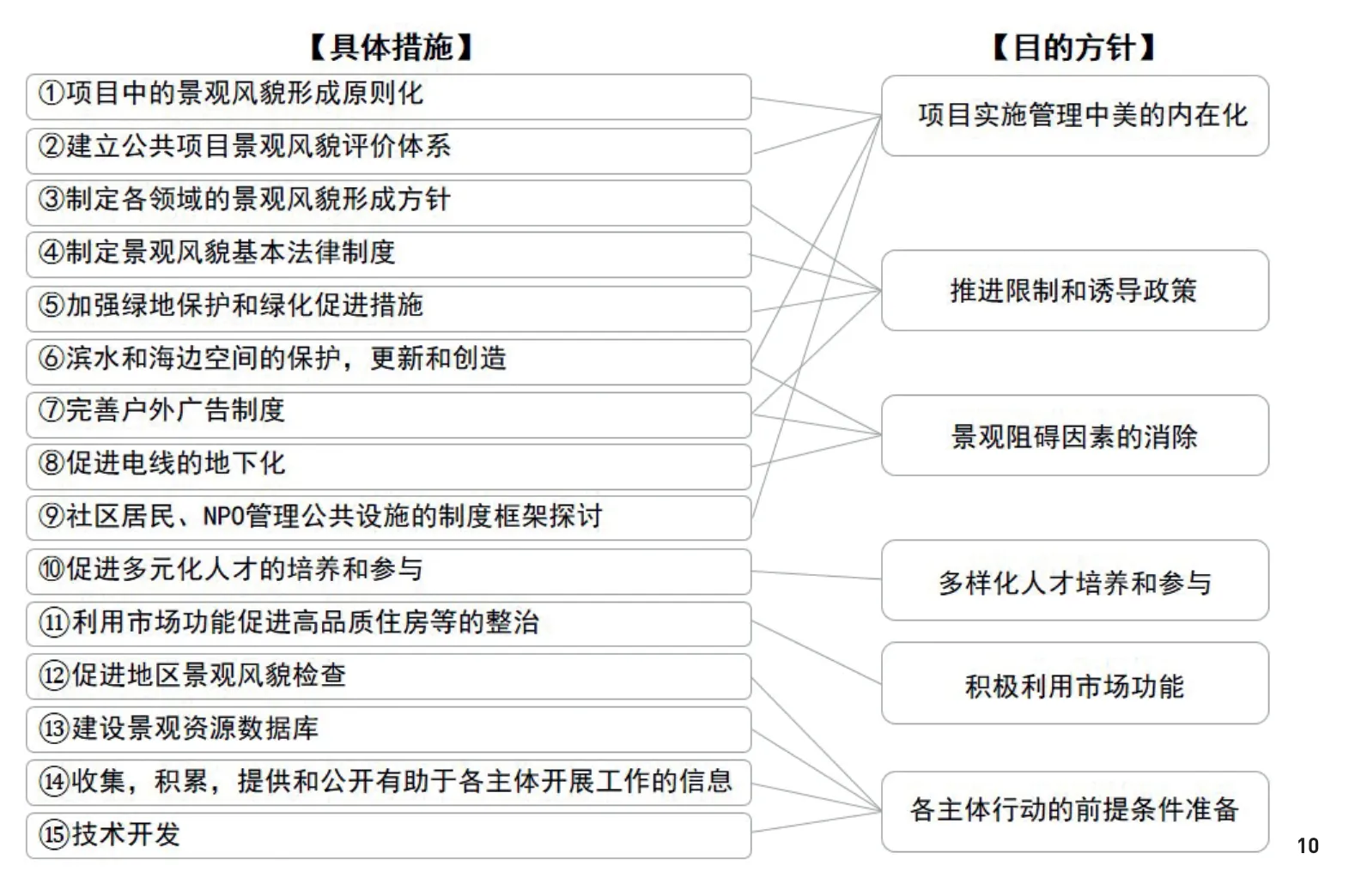

成熟期(2003年),日本从“美丽国土”政策(2003年)到次年景观风貌立法,景观风貌正式从部门“分工”治理升级为多部门、全社会“协同”治理。如图10所示,《建设美丽国家政策大纲》第4条“制定基本法律制度”于第二年得到了落实和颁布;第10条“促进多元化人才的培养和参与”,城市景观风貌奖成为其中一项不可或缺的制度,强有力地促进了建筑师、规划师、风景园林师、艺术家、各类工程师和专业人员的大合作;第1条“景观风貌美的内在化原则”、第7条“完善户外广告”、第8条“促进电线地下化”等要求,在立法以后的数十个获奖作品的信息中不断地出现。

图10 “建设美丽国土政策大纲”15项措施及其方针(作者翻译整理自参考文献[4])

2006年获奖的彦根市本町地区项目,通过结缔社区《街道景观风貌协定》,获得了故乡面貌土地区划整理、城市建设交付金等多渠道的财政支持。又如,与《大纲》第6条“滨水、滨海空间保护、再生与塑造”相关的那珂川地区获奖项目,在“故乡河改善专项”⑯财政补贴下完成了整合性的河川治理、沿线景观风貌整治、地区开发与公共空间品质提升。

6 借鉴与启示

1)日本吸取法国等的经验,面对政出多门、群龙无首等一系列治理问题进行了体制创新。我国城市景观风貌的生成过程也涉及至少20个部门,如何提升空间文化的整体品质,日本的治理经验值得借鉴。

2)私有物权的“肖像权”亟待公共化和法制化。我国许多城市展开了有益的整治探索,如上海2010世博会600天行动计划、G20杭州峰会城市整治计划等,在实施过程中普遍遭遇困难甚至法律挑战。类似障碍被西村幸夫教授描述为“走过了一段极为艰辛的历程”[6],直到立法明确景观风貌属于“公共文化资产”的法律地位,与法国(1993)、欧洲(2000)和世界景观风貌公约(2011联合国提案)[7]相一致,进入了精细化、全周期治理的新阶段。我国应将私有物权自然附带的“肖像权”,尽快划归为公共文化财产,以填补现行法律和地方立法的空白。

3)遵循空间文化的公共管理规律,高效和谐地提升景观风貌的治理能力。我国城市景观风貌治理的制度化措施相对其他专项而言明显滞后,在城市规划编制办法中曾经取消过该专项。这触及城市治理的深层矛盾,即现代城市规划的法理基础源于自然和社会经济的普遍性理性逻辑,然而景观风貌的价值(历史遗产除外)却遵从偶然性、事件性、多元性的创意体验逻辑。个体“物质文化”权利与城市整体文化之间存在着漩涡和文明真空[8],公共管理者习惯于沿用其他专项的管控体系而忽视了空间文化的独特性,因而总会深陷“一管就死、一放就乱”的两难困境。面对这个治理顽症,日本跳出习惯模式深究规律、不懈探索体制创新,值得借鉴。近年来国务院和相关部委的一系列文件空前重视景观风貌问题,亟待深化研究攻克这个顽症,并尽快建立起长效机制。

4)助力美丽中国战略,推动景观风貌立法给风景园林学科与行业带来了机遇。日本景观风貌法由城市设计处和城市绿地处联合执行。其治理实践呈现出滨水生态走廊、乡村旅游区域等风景旅游高价值地区、综合整治的趋势。零星的历史遗产保护再生项目另有立法和财政专项,若与一般交叉时则可获得多项并列的补助。对照中国的“风景园林”有别于西方概念的文明贡献之处,既是“诗意栖居”,也在于“林”,更在于“风景”这个延绵不断的大国理想情怀。我国风景园林升为一级学科之后,应突破条块管理之短期现实。与城市规划体系的差别在于,景观风貌治理要对管理、规划、设计、建设、日常维护、经营等多个相关主体的行为实施管控,而现有的法律法规均无法涵盖。美丽中国呼唤景观风貌管理立法,这为风景园林担当起国家一级学科的崇高职能、执业注册及华夏文明复兴带来了新的机遇。

7 结语

美丽中国呼唤景观风貌管理立法[9],日本景观风貌奖的发展历程伴随着难能可贵的空间文化治理的体制创新,包括管理部门整合、“肖像权”归公、遵循空间文化的独特规律、风景园林的学科担当等,对于我国当前空间治理体系改革进程中如何切实提升景观风貌治理能力具有重要的借鉴意义。

注释:

① 日语为“日本造園学会賞”,日本造园学会为促进造园相关的学术、技术和艺术进步而对有贡献的个人、团体或组织颁发的奖项(1949年起)。

② 日语为“グッドデザイン賞”,英语为“Good Design Award”,对产品、建筑、软件、系统和服务等与人们息息相关的各种综合类设计颁发该奖项(1957年起)。

③ 日语为“都市計画賞”,日本城市规划协会对与城市规划相关的学术和技术进步做出贡献的研究,研究和规划颁发该奖项(1959年起)。

④ 日语为“緑の都市賞”,由城市绿化机构主办的“城市绿三奖”之一,表彰市民团体、企业、地方政府对绿地建设和绿化活动的贡献(1985年起)。

⑤ 日语为“都市景観100選” (1991—2000年)。

⑥ 日语为“美しいまちなみ賞”(2001—2010年)。

⑦ 日语为“景観法”(2004年6月18日日本国会正式通过,2005年6月全面实施)。

⑧ 日语为“都市空間部門”和“景観まちづくり活動·教育発部門”(2011起)。

⑨ 日语为“古都保存法”,1966年6月3日法律第38号。

⑩ 日语为“文化財保护法”,1950年法律第214号。

⑪ 日语为“都市計画法”1968年6月15日法律第100号。

⑫ 日语为“街並み環境整備事業”建設省住整発第27号平成五年(1993年)制定并实施。

⑬ 日语为“街づくり協定”,地区内大约2/3以上土地所有者等达成的共识签订该公约,对该地区建筑整治、设施维护等相关事项做出规定。

⑭ 日语为“景観計画区域”,在2004年“景観法”中被提出并制定对应规定。

⑮ 法语全称为“LOI n°93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise envaleur des paysages et modifiantcertaines dispositions。 législativesenm atièred'enquêtespubliques”(1993年1月8日景观风貌保护利用与再生,以及关联法律条款修订93-24号法令)。

⑯ 日语为“ふるさとの川整備事業”,始于1987年的“ふるさとの川モデル事業”(故乡河示范专项)。