颐和园奏折的山水庭院图解与相度文化诠释

2022-04-13周娉倩

周娉倩

刘庭风*

颐和园是中国设计哲学及文化的象征,1998年12月联合国教科文组织将其列入《世界遗产名录》时评价道:“颐和园是中国园林设计哲学和实践的缩影,在整个东方文化形式的发展中发挥了关键作用。[1]”颐和园凝结了历代造园的精华,且作为目前园林景象保存最完善的一座皇家宫苑,以其为例分析传统相度文化有着重要的理论意义[2]。

颐和园,前身清漪园,建于1750年中国古典造园的高峰期。颐和园历经改建、扩建、修建,各时期自然风貌和人文环境多被记载于相关地方志[3-4]、御制诗[5]及样式雷图档中,是解读颐和园原初环境的基础文献资料。基于此展开的一系列研究,有以清华大学建筑学院[6]、周维权[7]545-580、孟兆祯[8]、贾珺[9]、颐和园管理处[10-11]为代表的诸多概括性成果,为颐和园历史、总体规划或局部设计方面奠定了坚实基础,也留下了待研究空间。对于颐和园山水环境的研究,张冬冬在考古挖掘成果的基础上复原了清初清漪园西湖范围及人文景观[12],并以清漪园建园前的环境为线索,结合现场调研和史料,探究了山水格局的成因。园林文化方面,于洪将颐和园平面布局比附八卦图式,认为颐和园营建是古人时空结合的宇宙观体现[13];郭维、孟祥彬借助图纸及数据资料,表明颐和园后山园中园的尺度与布局存在大量体现皇家地位的“九”“五”模数体系[14]。这些成果多基于御制诗或样式雷图档等史料,对颐和园做了不同视角、不同程度的解读,但尚未解答颐和园布局的内在成因及其反映的传统造园中的相度文化问题。

除了御制诗与样式雷图档,营建奏折是另一项直接、可靠的文献资料[15]6-8。因此,本文以中国第一历史档案馆所查得的《呈看得颐和园万寿山风水清单》折为依据,对该园的山形水势和中央庭院做有史可证的文化诠释。首次通过相度文化来解读颐和园布局,丰富对宫苑布局文化内涵的认知,或为当前园林文化研究提供启示。

1 传统相度文化

1.1 基础概念

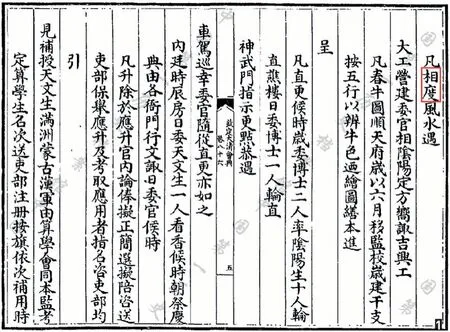

相(xiàng),省视也[16]1260;度(dù),权量[16]268-269。相度,即观察估量。据编撰严谨、史实可靠的典章制度专书《大清会典》[17]记录,其中涉及“相度”的词频达267条,诸如“凡营建,题派相度官前往,皆相其阴阳,别其宜忌,疏闻以候”[18];“凡相度风水,遇大工营建,委官相阴阳、定方向,诹吉与兴工”(图1)[19];“应即暂安奉殿营建地宫,称昭西陵。派大臣二员,同钦天监官前往相度,绘图进呈御览”[20]等,是对“相度”一词原始意义的延续,也是清代官方对相度相关事宜系统化、条文化的认定[17]。

图1 《大清会典》中“相度”记录(底图引自参考文献[19])

1.2 背景阐释

脱胎于“相度”一词的相度文化(图2),其衍生背景通过4个方面阐述。

图2 相度文化演绎图

1)夯基为《易》——多元文化融合。

《易经》是中国传统文化思维的典型代表,其以太极和阴阳为起源进而派生出四维、五行、八卦、九宫等具有比附意义的图形符号,结合“象”“数”构成时空一体的模型[21]。相度文化,在此基础上,融合了中国哲学中的天道思想、天文学中的星宿分野,以及数学中平面布局的数理秩序,是解读古代宫苑布局的理论之一。

2)仰观俯察(观象授时)——原始农耕思想。

传统造园思想,包括儒、释、道及其衍生出的天人合一思想、隐逸思想、神仙思想、堪舆学说等。但在儒释道之前,古人对空间的认知离不开原始农耕生产方式的影响,即通过对天象、气象、物象等的观测来把握时节,正是因为早期对自然认识的局限,先民在探索过程中将天象与祸福相联系。因此,观象授时不仅满足生产的客观需求,也被注入信仰的主观暗示[22]。到了清朝,观象授时更是成为政治与权力象征,垄断于皇家机构钦天监手中[23]。

3)勘山测水——原初营造智慧。

观象授时工作之一源自对日影的测量,通过一根垂直于地面的杆子(又叫“表”或“髀”)的太阳投影来确定空间方位。通过一年中表影长度的变化来确定节气。基于此派生出了诸如两绳、四维、五位、八方、九宫等符号被合于一个罗盘上(图3),罗盘为“天圆地方”的宇宙观念提供了参照。“天圆地方”的宇宙观念中(图4),山水是比附天地的空间枢纽[22],即通过勘山测水来寻找吉利的时间和空间。

图3 从立杆测影到罗盘相度(图3-1~3-4均引自参考文献[24])

图4 原始宇宙观念图解

4)与天同构——追求天人合一。

这种原始的宇宙观念,派生出解读颐和园山水及中央庭院布局的二十四山方位、三合水法及穿宫九星,均是基于《易经》理论的时空一体的象数模型,是传统相度文化的重要组成部分。工程指导造园以“用”为目的,美学影响造园以“美”为追求,相度文化引导造园达到“吉”的境界,这些都属于传统造园范畴,对宫苑营建有着直接的指导意义。无论是对实用功能、美学追求还是吉利空间的向往,皇家园林作为比附天地的“空间枢纽”[22],反映的均是统治者希望与天同构,进而达到天人合一、趋吉避凶的美好愿景[21]。

相度文化,即是通过对地形地势的观察估量,以《易经》理论为基础衍生的阴阳、五行、八卦、九星等具有象征意义来解读空间的图形文化。本文在研究初期,通过对史料的文字分析,发现其描述均属于古代相度范畴。可以推测颐和园山水及中央庭院的布局设计中,相度文化发挥着重要作用,这为本文图解分析颐和园布局提供了指向与研究基础。

2 文献资料辨析

2.1 奏折原文

《呈看得颐和园万寿山风水清单》①折:

“颐和园万寿风水清单谨看得:颐和园,万寿山峦头耸拔,岭岸清奇,其气自乾亥,分擘由坎入首,系子位午向兼壬丙三分。以牌楼为头层,延年金星生,宫门二层文曲水星生,二宫门三层贪狼木星生,排云殿四层廉贞火星生,德晖殿五层巨门土星,佛香阁为延年高大吉星主向。湖水由乾方绕抱出丙方,绣漪桥借库而消丙方。廓如亭在三吉六秀方,东北转轮藏,西北宝云阁,为辅弼二星拱照,德晖殿主殿内外两局均属全吉,兼之水净砂明,尽收两大钟灵之秀,山环气绕可助万年福寿之绵,五星相生众美毕具,洵可谓极佳之境也。”

2.2 奏折权威性的判定

对于文献记载,应先进行文本分析,考察文献背景[25]。该文献资料属于奏折,是康熙年间形成的政务传递机制中流传的一种文书形式[26],承担着“一体于请安折内,将应奏之事,各罄所见,开列陈奏”的功能[15]15,可将其作为最直接的原始文献史料。奏折所描述的光绪时期颐和园万寿山、昆明湖及前山建筑群的景象,其格局具有历史的一脉相承性。颐和园前身清漪园,始建于乾隆十五年(1750年),到乾隆十九年(1754年)万寿山前山、昆明湖、东宫门一带的建筑工程均已竣工。嘉庆、道光两朝,清漪园仅有极个别建筑物的增减和易名。同治三年(1864年)对咸丰朝遭英法联军焚毁的园内建筑物进行清点,其中前山智慧海、转轮藏、宝云阁等建筑物幸存②。光绪十一年(1885年),启动重修工程。光绪十四年(1888年),更名为颐和园(图5)。至此,颐和园万寿山、昆明湖及前山建筑群仍保留着乾隆时期的规模与格局[7]578-579。

图5 颐和园历史记事

因此,该奏折可作为描述光绪年间颐和园景象的关键文字资料,也可为解读颐和园布局的相度文化提供理论依据。

3 基于奏折的相度文化图景演绎

若仅依据文献,会受到上奏者的主观影响[27],且园林作为空间图景,涉及特定历史时期、不同文化背景的人们如何依托空间形态而进行的营建活动[28]。需要将记载的文字空间图示化,即通过史料与图像互证的研究方法(图2),更加直观地来诠释史料所表达的古人对空间文化的解读。

3.1 山形图解与相度文化诠释

山形是皇家宫苑总体布局的首要考量要素,史料第一句即“颐和园,万寿山峦头耸拔,岭岸清奇,其气自乾亥,分擘由坎入首,系子位午向兼壬丙三分”。其中,“万寿山峦头耸拔,岭岸清奇”是对万寿山山形端正秀丽的评价;“其气自乾亥,分擘由坎入首”是对万寿山来龙方向进行解读;“系子位午向兼壬丙三分”是对万寿山坐朝方位的描述。

总体而言,这句话表达了颐和园的来龙与坐朝方向:万寿山背倚西山山脉,来龙结作于万寿山,来龙方为乾亥方。又面朝西湖,山势前后呈现南北向,即子午向。通过罗盘二十四山方位与卫星图的叠合,可以清晰地看出乾、亥位于子午偏西北方位,即西北山脉结于万寿山(图6),与文献资料描述相符。

图6 颐和园来龙方位示意图(底图引自谷歌地图)

这句话所蕴含的是传统相度理论中的“气论”,“气”指的是气流、气运、气势,万物皆有气。通过“气”的运行,良好的山水形势能形成藏风聚气的格局。“万山一贯,起自昆仑”[29],三大干龙起源于昆仑山脉,一路向东。其中北干龙环阴山、贺兰山,经幽燕入辽海。北干龙的分支有恒山、太行山、燕山、到北京为止[30]。以传统的来龙关系看,颐和园的万寿山处于中国北干龙上的太行山—燕山—西山一脉相承的龙脉上的折点和咽喉,且处于紫禁城西北方,恰好是“乾”卦的位置(图7)。

图7 颐和园相对紫禁城位置示意图(底图引自谷歌地图)

可见,颐和园选址西北郊风景区,除了西北郊有优越的地貌条件可供借资外[7]548,也出于文化方面对龙脉方位的考量。

3.2 水势图解与相度文化诠释

现今颐和园山环水绕、负阴抱阳的格局,是在中国传统造园思想指导之下,经历了清淤、拓湖等手段形成[31]。对于中国传统造园思想的解读,李粮企、张龙认为是水利、农业和造园三位一体的生态造园策略[31]。另有学者从建园动机角度认为是乾隆钟情江南景色,仿西湖形态而建[7]548-549;或从呼形喝象角度提出对水形的理解,如形成寿桃形呼应为母祝寿主题[32]等。以上说法均是基于空间表象的分析,并未触及中国传统造园思想。而史料中对于水势的描写,或许可为分析传统造园文化提供线索。

“湖水由乾方绕抱出丙方,绣漪桥借库而消丙方”,即颐和园以水口来定局,推测是三合水法③的四大局。前文已确定了来龙方向,只需要以水口的位置来确定是“水火金木”中的哪一个局。水势由西北流入,东南流出,即水口在西北。水口落在辛戌、乾亥、壬子这几个方位上均为四大局④中的火局。根据三合水法,子山午向为四大局中火局的正旺向,丙向双山属丙午,是四大局水局的墓库,因此颐和园的三合水法不属于正库,属于旺向⑤和借库⑥,绣漪桥位于颐和园出水口丙午方位(图8),符合原文所说“绣漪桥借库而消丙方”。

图8 颐和园水势三合水法图解

因此,颐和园水形的修整可以判断为是基于水利工程、农业生产[31]、相度文化方面的综合考量。

3.3 前山庭院图解与相度文化诠释

3.3.1 庭院范围界定

庭院,是古代宫苑的基本单位[23]。颐和园前山庭院是以主体建筑佛香阁为核心的南面中轴建筑群部分(图9)。颐和园建筑群相关成果,已有基于样式雷图档与历史文献的多重考证对遗址进行的一系列复原研究[33-36],再现了清漪园时期的建筑群图景。前山庭院所呈现的“退晕式”布局,已有从几何图像角度对其平立面的分析,均满足等腰三角形的对位关系[7]560-561,是目前学术界对颐和园前山建筑群对称布局的普遍解释。然而,对既有建筑空间的分析,或存在表象,或缺少史料依据,尚未触及中央建筑群营建文化。作为颐和园营建的重要组成部分,分析前山庭院的空间布局对理解颐和园传统造园文化具有积极意义。

图9 颐和园前山庭院范围[底图引自民国23年(1934年)国立北平研究院绘制颐和园图]

3.3.2 穿宫游年

“以牌楼为头层延年金星生,宫门二层文曲水星生,二宫门三层贪狼木星生,排云殿四层廉贞火星生,德晖殿五层巨门土星,佛香阁为延年高大吉星主向”。根据文字初步判断是以穿宫游年观阳宅,再通过图解来验证。

穿宫游年,也称为穿宫九星法、五行穿贯法等,是指对进深重叠的庭院的规划设计方法。颐和园前山庭院共有六进,属于阳宅四格局中的“变宅”⑦。对于一层庭院,用传统的大游年歌诀来确定房屋格局,从门上起游年顺次布八方,高大房屋为吉星以吉断,为凶星以凶断,这是判断庭院吉凶的基本原则。其次,根据生克判断吉凶是否得位。吉星得位为大吉,吉星克宫位或失位都为凶。对于颐和园前山庭院,需要在穿宫游年基础上增加辅弼木星,再分别按照双五行相生顺序排布。

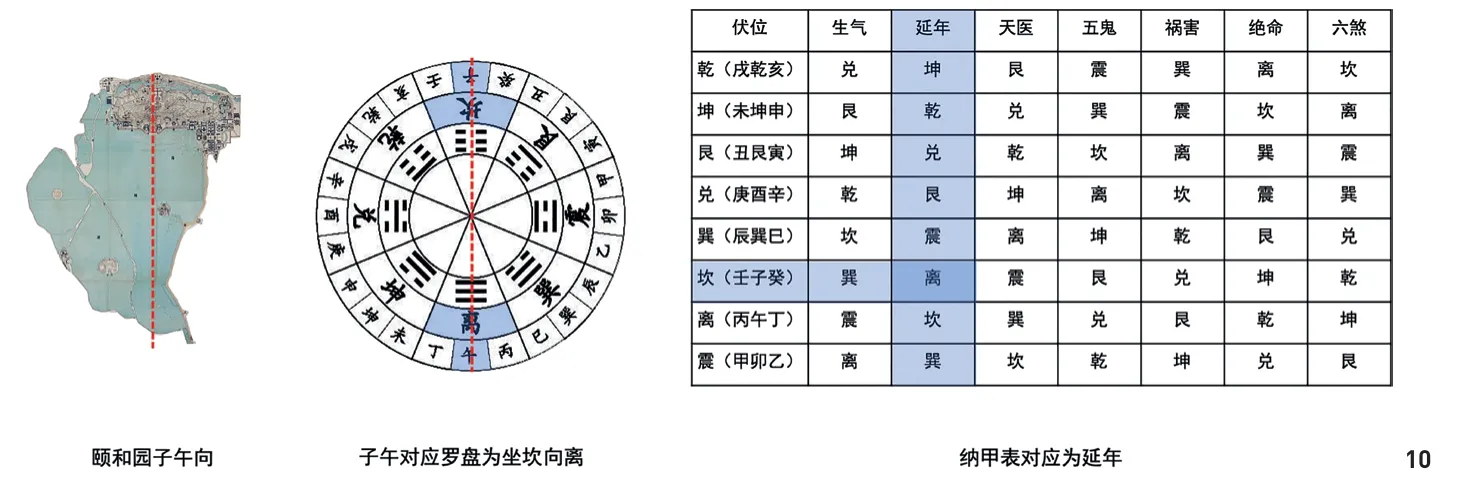

先根据宅门伏位排布九星,确定第一层星位,按照史料所说的以牌楼为第一层,再依五行相生关系顺次推出其他星位,吉方宜建高大房屋。先定第一星位,可知山体为子山午向,由八卦纳甲⑧可知子山午向即坐坎向离,离位为延年,延年五行为金,因此一层牌楼位排延年金星(图10),与原文相符。

图10 八卦纳甲图解庭院朝向

继续根据五行相生,二层宫门排六煞水(六煞在九星中即为文曲),三层二宫门排生气木星(即贪狼木星),四层排云殿排五鬼火星(即廉贞火星),五层德晖殿排天医土星(即巨门土星),最后再排六层佛香阁,土生金,为延年金星(图11),且延年为吉星,因此可建造高大建筑,符合史料所说“佛香阁为延年高大吉星主向”,同样其他各层也符合原文所配星体。

图11 前山庭院穿宫游年示意图[底图引自民国23年国立北平研究院绘制颐和园图]

“东北转轮藏,西北宝云阁,为辅弼二星拱照”,根据北斗九星⑨理论,两者相对佛香阁呈现左辅右弼的格局,转轮藏和宝云阁分别位于佛香阁左右两侧(图12),和文献描述相符合。北斗九星理论,由北斗七星和辅、弼二星构成,是相度文化结合古天文学的体现。在北斗为核心的星辰崇拜影响下,统治者认为政治得失可以通过观测北斗星预知,逐渐形成“七政星明,其国昌;辅星明,则臣强”的共识,若能见到辅弼二星,便能延寿增福。

图12 前山庭院比附北斗九星示意图[底图引自民国23年国立北平研究院绘制颐和园图]

可见,颐和园中央庭院除了受到客观山势的影响外,也有以统治者政治愿望为主导的主观因素的介入,才呈现高低错落、层层递进的布局。

4 结语

通过史料的分句图解及相度文化的诠释,可以发现颐和园呈现的景象与史料描述无差,其山形、水势、庭院布局分别可用传统相度文化中的龙脉气论、三合水法及九星理论来解读。充分证明了基于相度文化的视角对宫苑布局进行解读,是客观存在的历史事实。

基于此,也引发对于其他皇家宫苑营建的思考:以《易经》为基础的思维模式是五段论法,易经六十四卦的每一卦都由六爻组成,由第一爻开始到第五爻是事物的发展过程,到了第六爻事物转变性质,开始了新的循环过程。古人认为,如果事物超出了第六个层次,就难以掌控。紫禁城四花园的院落进深均没有超过六进,是否也是受易经文化影响?还有待挖掘更多的史料来论证。

颐和园作为世界文化遗产,所体现的中国传统造园对理想人居模式的追求,是艺术造型与传统文化的结合。传统文化是古人试图通过图形、数理来总结自然规律,以便更好地认识自然、适应自然的原始观念。在此基础上发展来的八卦、五行、九星,都是传统观念中对待自然朴素经验主义的体现。随着多学科的发展,传统文化被加入玄幻虚无的理论。在这样的情况下,借助原始文献资料与图景的双重验证,是基于古人追求吉利时空的心理,去还原传统造园思想中涉及的相度文化。旨在完善中国传统造园思想,引发更多对于园林文化的思考。

注:文中图片除注明外,均由作者绘制。

注释:

① 中国第一历史档案馆藏,奏折,光绪朝,档号为04-01-15-0093-011。

② 根据同治三年(1864年)《清漪园山前山后南湖河道功德寺等处陈设清册》和《清漪园山前山后南湖功德寺等处破坏不全陈设清册》记录。

③ 是传统堪舆学中判断水势吉凶的一种地理方法,由唐僖宗朝国师、著名地理家杨筠松创造。先以壬子、癸丑、艮寅、甲卯、乙辰、巽巳、丙午、丁未、坤申、庚酉、辛戌、乾亥这12组的双山为单位来定向,再以水势的流动顺逆来定12长生(长生、沐浴、冠带、临官、帝旺、衰、病、死、墓、绝、胎、养)水口,从而判断吉凶。

④ 即金、木、水、火四大局。

⑤ 在三合水法中,根据水势可立向,水从左流向右,可立正旺向;水从右流向左,可立正生向;两水交合而出,则立正墓向。

⑥ 在三合水法中,有正库消水和借库消水之法。其中借库消水就是水从衰方流出。

⑦ 奏折中所说的“层”,即“进”。其中庭院进深只有一层的房屋为“静宅”,有二至五层的房屋为“动宅”,有六至十层且中间有腰房或门墙分隔的房屋为“变宅”,有十一至十五层房屋为“化宅”,即“静、动、变、化”四格局。

⑧ 其中“甲”指的是干支,八卦纳甲即以卦或爻配干支。

⑨ 源自远古自然星象崇拜,分别是贪狼、巨门、禄存、文曲、廉贞、武曲、破军、左辅和右弼,九星七现二隐,二隐星为辅星和弼星。在堪舆学的解释中,以能见到二隐星作为吉兆,推测以辅弼二星比喻转轮藏和宝云阁也是出于对星象的崇拜。