广西不同林龄和区域马尾松人工林的土壤C、N、P化学计量特征*

2022-04-12杨章旗颜培栋唐生森吴东山

刘 平,李 鹏,杨章旗**,颜培栋,唐生森,吴东山

(1.广西师范大学生命科学学院,广西桂林 541006;2.广西壮族自治区林业科学研究院, 广西优良用材林资源培育重点实验室,广西南宁 530002)

土壤养分对植物生长有至关重要的作用,并直接影响植物群落的组成、结构以及生产力水平[1]。土壤养分中碳(C)、氮(N)、磷(P)含量的变化可能改变生态系统中各组分C、N、P的化学计量特征,进而影响生态系统的结构和功能[2]。土壤C、N、P的比值既能反映土壤肥力大小,又能体现植物营养状况[3],是探索土壤C、N、P元素循环及平衡特征的重要指标[4]。

在森林生态系统中,林龄和区域均对土壤C、N、P化学计量特征有显著影响[5,6]。崔宁洁等[7]对不同林龄(5 a、14 a、39 a)马尾松Pinusmassoniana人工林C、N、P分配格局及化学计量特征的研究表明,土壤C、N、P含量在成熟林中最高,随林龄增加马尾松对N、P的利用效率降低,土壤C/N与C/P均表现为下降趋势。雷丽群等[8]对广西不同林龄(6 a、16 a、23 a和35 a)马尾松天然林进行研究发现,林龄的增加对土壤P含量影响不显著,而对土壤C/N、N/P均有极显著的影响。另外,Zhao等[9]发现土壤C、N、P化学计量比存在空间变异性,在陆地生态系统中土壤碳、氮、磷主要受区域气候的影响。在较温暖和湿润的条件下,C、N、P的输入和输出在生物化学过程中表现得更为活跃[10]。可见,土壤C、N、P化学计量特征受很多因素影响,且变化趋势多样[11]。因此,在不同区域和林龄条件下开展土壤C、N、P化学计量特征研究具有重要的意义。

马尾松是我国南方主要用材树种之一,具有速生、丰产、产脂量高等特点,已成为我国南方造林的先锋树种[12]。但是近年来,大面积的人工林都以纯林进行抚育管理,林分层次结构单一,对土壤元素需求相对单一,导致地力衰退[13,14]。目前,国内有很多学者对马尾松人工林土壤进行研究[15,16],对人工林经营起到一定的指导作用。然而,这些研究多针对特定的林龄或者部分林龄,且采样点地域尺度跨度小,区域相对单一,所得结论有一定的片面性[14]。基于此,本研究以广西4个典型区域5 a、15 a、23 a、30 a、40 a和63 a生6种不同林龄的马尾松人工林为研究对象,分析马尾松人工林土壤C、N、P含量及其生态化学计量比在林龄和区域间的动态变化特征,以期为马尾松人工林土壤管理提供数据支持。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

试验区位于广西南部的宁明县派阳山林场、中部的横州市镇龙林场、东部的苍梧县天洪岭林场和北部的环江县华山林场(106°30′-111°16′E,21°15′-25°31′ N),以派阳山地区、镇龙地区、天洪岭地区、华山地区表示。试验区属北热带和亚热带季风气候,阳光充足,雨热同期,年均降雨量1 465.45 mm,年均气温21.05℃,最低气温-1℃,最高气温40.5℃,以低山丘陵地貌为主。试验林土壤以红壤、赤红壤为主,海拔250-550 m,坡度在22°左右,坡向以阳坡和半阳坡为主,林下灌木主要有越南悬钩子Rubuscochinchinensis、山乌桕Sapiumdiscolor、酸藤子Embelialaeta、玉叶金花Mussaendapubescens、鲫鱼胆Maesaperlarius等,草本主要有铁芒萁Dicranopterislinearis、金毛狗Cibotiumbarometz、半边旗Pterissemipinnata和五节芒Miscanthusfloridulus等。

1.2 方法

1.2.1 样地设置

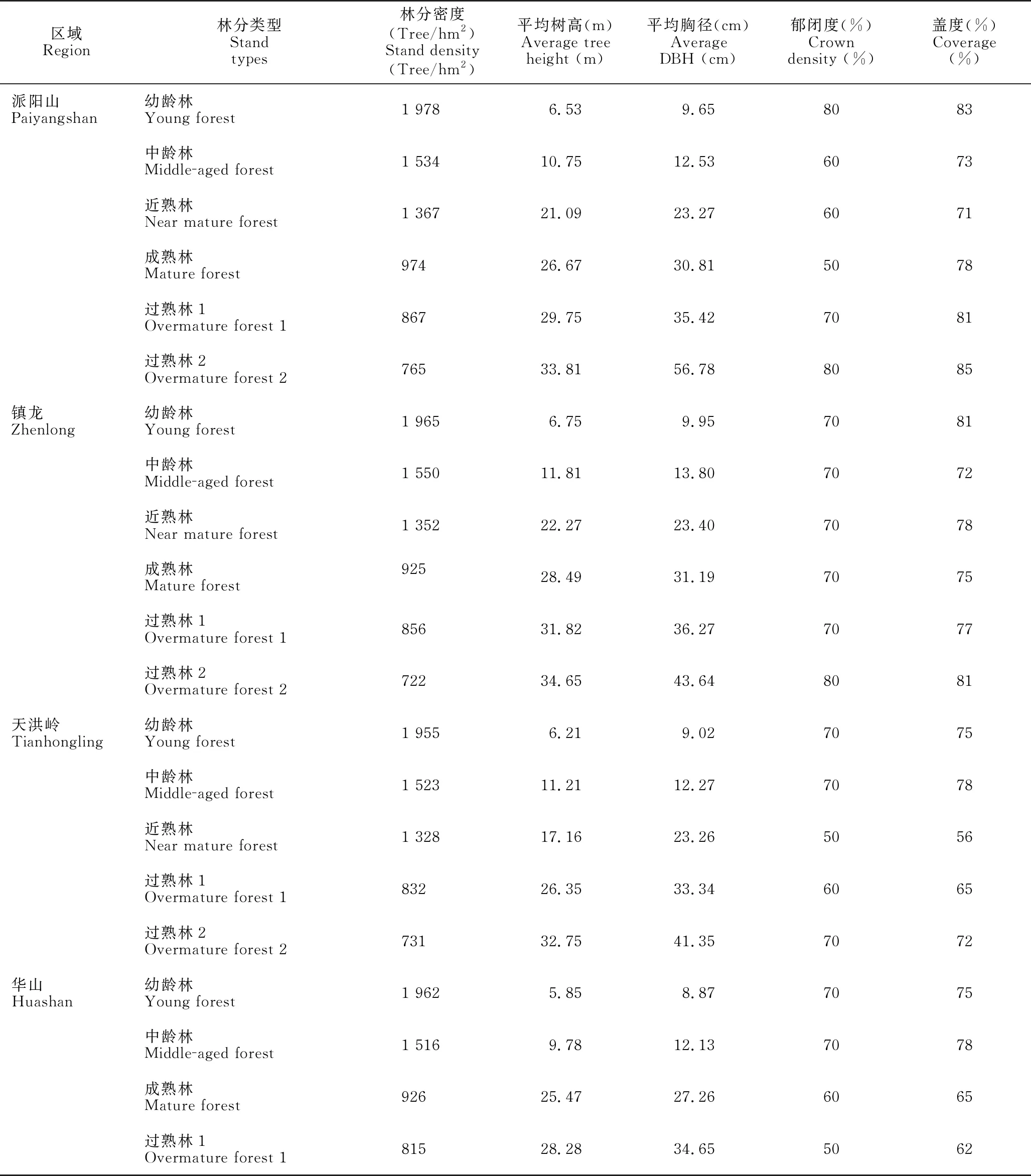

在每个区域,采用空间代替时间的方法选择坡度、坡向、海拔、土壤和地形等立地因子相同或相似的6种林龄的马尾松人工林,分别为5 a(幼龄林)、15 a(中龄林)、23 a(近熟林)、30 a(成熟林)、40 a(过熟林1)和63 a(过熟林2)人工林作为研究对象,每种林分在上、中、下坡位各设置1块20 m×20 m的标准地(即3个重复),其中天洪岭地区没有合适的成熟林、华山地区没有合适的近熟林和63 a的过熟林,因此共63块样地。对样地内的马尾松进行每木检尺,并调查样地的地形地貌、土壤类型、群落结构及林下植被。林分密度为样地设置时保存的植株数量与单位面积之比;在林分调查时,机械设置100个样点,在各样点位置上采用抬头垂直昂视的方法,判断该样点是否被树冠覆盖,统计被覆盖的样点数,计算出郁闭度;盖度为植被地上部分垂直投影面积占地面面积的比例。造林时,试验林经炼山整地后,均于次年3月定植,定植后前2 a每年进行2次砍草抚育,其后均采用近自然经营措施。样地基本概况见表1。

表1 不同区域及龄组马尾松人工林样地基本概况

1.2.2 样品采集与测定

在每块样地内按“S”型布设5个代表性样点采集土壤样品,用土钻法采集0-20 cm的土壤样品,并将土壤混合均匀,采用四分法将土壤分为4份,每份大约500 g。取其中1份,去除根和石子后自然风干并过2 mm筛,用于化学性质测定。土壤有机碳(SOC)采用KCr2O7+H2SO4高温消煮法,使用分光光度计测定;全氮(TN)采用半微量凯氏定氮法测定;全磷(TP)采用钼锑钪比色法测定[16,17]。

1.3 数据处理

用Microsoft Office Excel对数据进行初步整理,用SPSS 17.0进行数据统计分析,利用双因素方差分析(Two-way ANOVA)、单因素方差分析(One-way ANOVA)及最小显著性差异法(LSD),比较不同林龄、区域马尾松人工林土壤C、N、P含量和化学计量比的差异。元素含量及化学计量比之间相关性采用Pearson相关分析,用Origin 2019作图。

2 结果与分析

2.1 土壤C、N、P含量

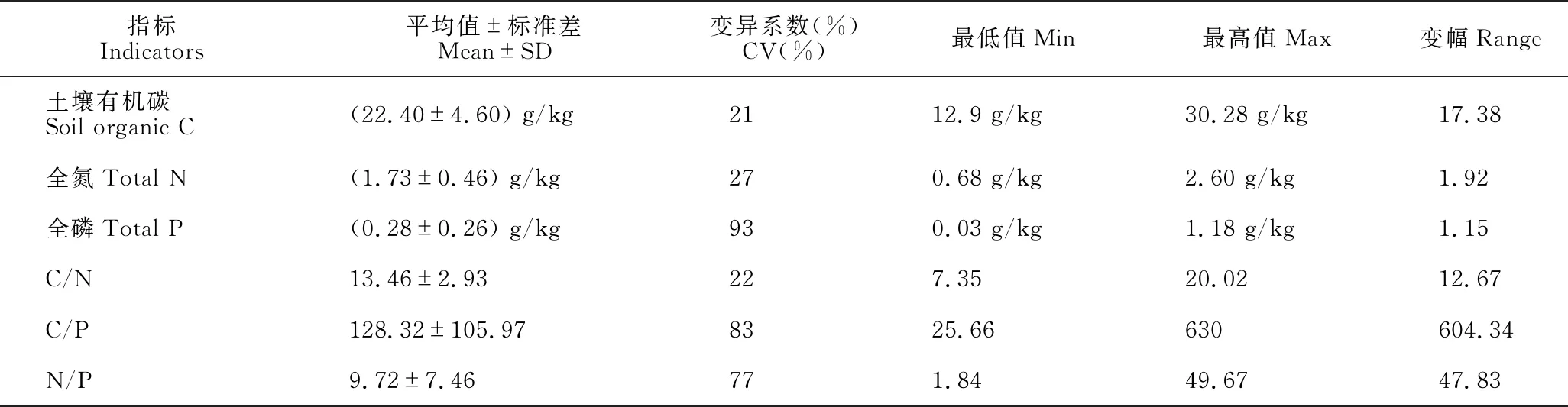

由表2可知,4个区域内SOC含量为12.90-30.28 g/kg,TN含量为0.68-2.60 g/kg,TP含量为0.03-1.18 g/kg;4个区域马尾松人工林SOC、TN和TP平均含量分别为(22.40±4.60) g/kg、(1.73±0.46) g/kg、(0.28±0.26) g/kg。SOC、TN和TP的变异系数分别为21%、27%和93%,表明SOC和TN变异属于弱变异,TP变异属于强变异,即4个区域的SOC和TN含量变化较小,相对较稳定,而土壤TP含量差异大。

表2 广西4个区域马尾松人工林SOC、TN和TP的统计分析

2.2 不同林龄和区域马尾松人工林土壤C、N、P含量变化

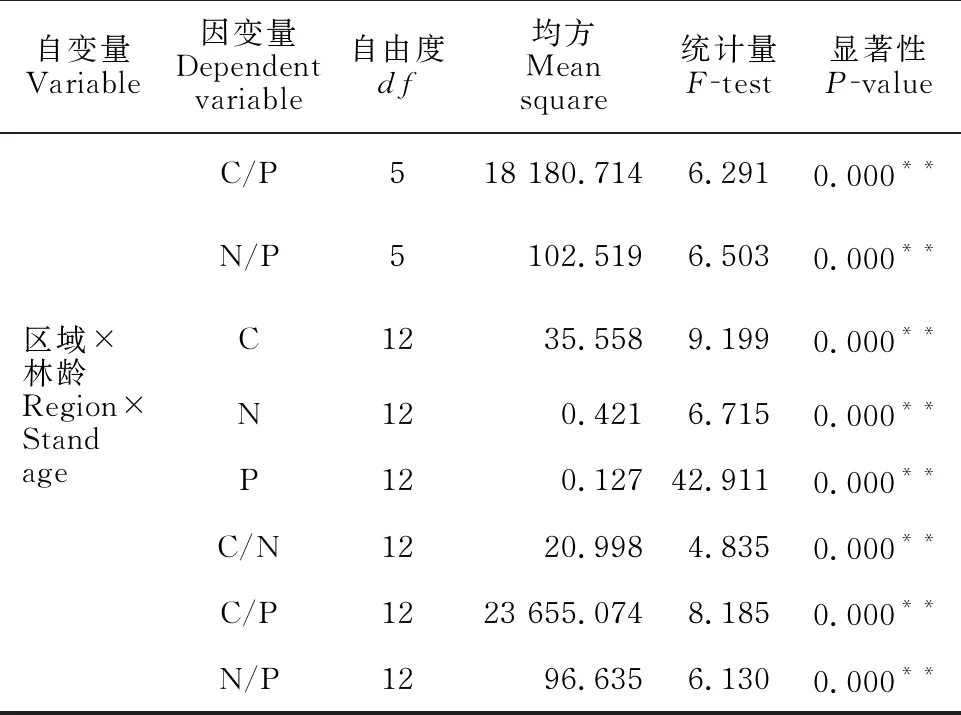

对不同林龄、区域的SOC、TN和TP含量及其化学计量比进行双因素方差分析,结果显示林龄、区域及其交互作用均对SOC、TN和TP含量及其变化有显著影响(P<0.05,表3)。

表3 SOC、TN和TP含量及其化学计量比的双因素方差分析

续表

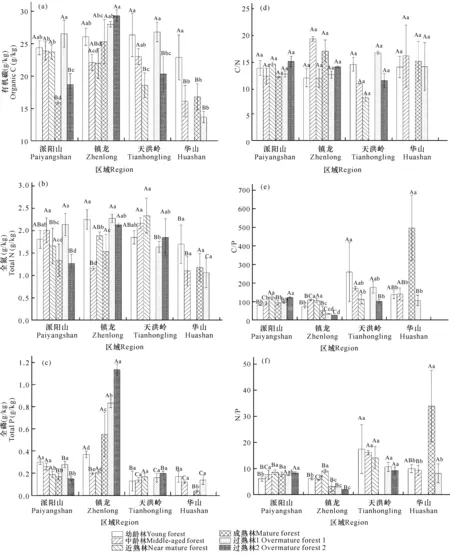

如图1所示,SOC、TN含量随林龄增加呈波动性变化:成熟林阶段SOC、TN含量最低;SOC含量在幼龄林阶段最高,TN含量在近熟林阶段最高。土壤TP含量随林龄增加表现为先减少后增加的趋势,在中龄林阶段最低。土壤TP含量平均值表现为镇龙地区显著高于其他地区(P<0.05)。

同一图组不同大写字母表示该林龄阶段元素含量及化学计量比在不同区域间差异显著(P<0.05),同一图组不同小写字母表示该区域元素含量及化学计量比在不同林龄间差异显著(P<0.05)

2.3 不同林龄和区域马尾松人工林土壤C、N、P化学计量比

由表2可知,土壤C/N、C/P、N/P平均值分别为13.46±2.93,128.32±105.97,9.72±7.46,变异系数分别为22%、83%、77%,表明在4个区域中不同林龄马尾松人工林土壤C/N相对较稳定,土壤C/P、N/P差异较大。双因素方差分析(表3)显示,土壤C/N在不同区域和不同林龄的交互作用下有显著性差异(P<0.05),而在单一因素作用下均无显著性差异(P>0.05);不同林龄和区域及其交互作用均对土壤C/P、N/P有显著性影响(P<0.05)。如图1所示,成熟林土壤C/N、C/P、N/P平均值均最高,显著高于近熟林和过熟林;土壤C/P、N/P平均值随林龄增加呈先减少后增加再减少的趋势。华山地区土壤C/N、C/P、N/P平均值均最高。天洪岭地区土壤C/N平均值最低,镇龙地区土壤C/P、N/P平均值最低。在幼龄林、中龄林、过熟林1阶段,天洪岭地区的土壤C/P平均值均为最高,且显著高于派阳山和镇龙地区(P<0.05)。4个区域马尾松人工林土壤C/N较C/P和N/P稳定,反映出土壤 C/N较稳定的特点。

2.4 不同林龄和区域马尾松人工林土壤C、N、P与化学计量比的相关性

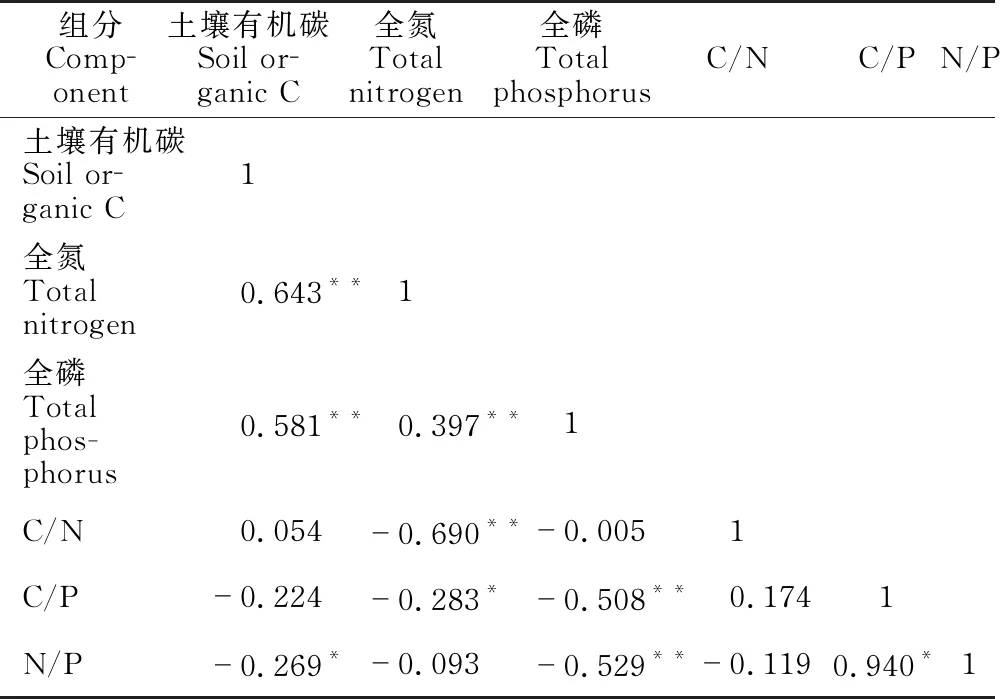

根据Pearson双变量相关性分析(表4),土壤C/N与SOC含量无显著相关性,与TN含量显著负相关;土壤C/P与TN、TP含量均呈显著负相关关系,与SOC含量相关性不显著。土壤N/P与SOC含量呈显著负相关关系,与TP含量呈极显著负相关关系,与C/P显著正相关,与TN含量、C/N相关性不显著。

表4 不同林龄和区域马尾松人工林土壤C、N、P与化学计量比的相关性

3 讨论

3.1 不同林龄和区域马尾松人工林土壤C、N、P含量变化

SOC、TN、TP是植物生长必需的养分,而土壤C、N主要来源于枯落物的归还,P来源于岩石风化[15,18],林龄和区域对土壤C、N、P含量具有显著影响[19]。本研究结果表明,4个区域SOC、TN含量平均值随林龄增加呈波动性变化,这与一些学者的研究结果不一致。向云西[20]对不同林龄马尾松天然林的研究表明,随林龄增加SOC、TN含量逐渐增加,而杨霞等[15]在研究油松人工林发现SOC、TN含量随林龄增加呈先增加后减少的变化规律。出现本研究结果的原因可能是研究区内原始积累的枯落物丰富、林分密度大、净生产力较低,土壤养分高归还、消耗少,以致于在幼龄林阶段保持着比较高的土壤养分[21]。一般情况下,在马尾松速生阶段,林木生长旺盛,生物量不断积累,净生产力增加,林地养分不断消耗,导致土壤养分逐渐降低。覃其云等[22]在研究广西马尾松人工林肥力质量时也发现,马尾松生长量越高,其土壤肥力质量越低。在过熟林阶段,林分生长变慢,林木对土壤养分吸收减少,枯落物增加,土壤养分回升。本研究中,派阳山、镇龙和天洪岭地区SOC含量在中龄林至近熟林阶段随林龄增加呈现减少的趋势,与上述研究结果一致。过熟林2阶段SOC含量比过熟林1阶段低的原因可能是研究区过熟林1阶段的植物多样性较丰富,而较好的植物多样性能增加土壤有机碳的合成[23]。本研究中土壤TP含量在幼龄林至过熟林1阶段变化不显著,这与雷丽群等[8]研究结果一致,主要是由于P是一种沉积性矿物,不易迁移,不能够及时在土壤中聚集。

不同区域SOC、TN、TP的变化不一致,可能是不同区域中的植被类型、温度、湿度等因素引起的。华山地区SOC、TN和TP含量平均值为4个区域中最低,究其原因可能是该区域位于喀斯特地貌区,水土流失较大,导致土壤养分的流失。本研究中,SOC平均含量为(22.40±4.60) g/kg,与全国马尾松人工林0-20 cm土层SOC含量平均值22.0 g/kg基本一致[24],TN平均含量(1.73±0.46) g/kg、TP平均含量(0.28±0.26) g/kg均与一些学者有关广西马尾松人工林土壤研究结果一致[22,25]。总体来看,广西马尾松人工林土壤处于低P状态,植物生长发育过程中可能会受到P限制。

3.2 不同林龄和区域马尾松人工林土壤C、N、P计量比变化

土壤C、N、P化学计量比是反映土壤有机质含量和质量的重要指标,还能反映有机质分解中养分矿化情况[26]。土壤C/N是衡量土壤中C、N营养平衡情况的重要指标,不仅可用来反映土壤有机质的分解状况,还可作为土壤氮矿化能力的标志,较低的C/N表明土壤有机质具有更快的矿化速率[27,28]。当土壤C/N较低时,N超过微生物生长所需的部分就会释放到土壤中;C/N较高时,微生物需要一定的氮来维持自身的生长[29,30],会从土壤中吸收N,土壤中N含量减少。研究区C/N平均值为13.46±2.93,略高于全国平均水平11.9。这在一定程度上表明土壤中的有机质难以转化,土壤中N元素矿化能力较弱,土壤N元素不足[15]。本研究中土壤C/N随着林龄增加变化不显著,究其原因可能是SOC和TN含量随林龄增加趋于动态平衡。

土壤C/P是衡量微生物矿化土壤有机物质释放P或从环境中吸收固持P潜力的一个指标[31]。C/P偏大,会抑制土壤有机物质分解释放P[15]。本研究区土壤C/P平均值为128.32±105.97,总体远高于全国平均水平61,说明本研究4个区域土壤有机物质释放P的能力较弱,土壤P比较匮乏。

土壤N/P可用于诊断N养分是否被限制,能够指示植物生长过程中土壤养分供应情况,较低的N/P一般反映植物受到N限制,较高的N/P反映植物受到P限制[32,33]。本研究马尾松人工林土壤N/P平均值为9.72±7.46,高于全国土壤N/P平均值5.20,表明本研究区马尾松处于P缺乏状态。相关性分析表明,土壤N/P与TP呈显著相关,且N/P与C/P变化趋势一致。在本研究中,土壤C/P和N/P在林龄层面表现为成熟林阶段为最高值,且显著高于过熟林,表明马尾松在成熟林阶段需要大量的P来满足自身生长,这与Ma等[34]的研究结果一致。在过熟林阶段,P含量升高,导致C/P、N/P降低。在地区层面,土壤C/P、N/P均表现为华山地区显著高于派阳山和镇龙地区,表明华山地区的P较其他地区匮乏。

4 结论

本研究中,在林龄层面,SOC、TN含量均在成熟林阶段最低,SOC含量在幼龄林阶段最高,TN含量在近熟林阶段最高。土壤TP含量在中龄林阶段最低,随林龄增加呈先减少后增加的趋势。成熟林土壤C/N、C/P、N/P平均值均最高,显著高于近熟林和过熟林。土壤C/P、N/P平均值随林龄增加呈先减少后增加再减少的趋势。在区域层面,华山地区SOC、TN和TP含量平均值为4个区域中最低,而土壤C/N、C/P、N/P平均值却为最高值。天洪岭地区土壤C/N平均值最低,镇龙地区土壤C/P、N/P平均值最低。镇龙地区土壤养分较其他地区丰富,华山地区则最匮乏。总体来说,广西地区马尾松人工林土壤P含量偏低,在速生阶段尤其明显。为保证马尾松人工林较好的生长发育,可在速生阶段施加适量P肥。本研究对森林生态系统其他结构层次的C、N、P含量尚未涉足,今后应该结合起来开展相关研究。