水中微塑料污染研究进展与热点分析

2022-04-12刘恢弘胡文博许展鹏

刘恢弘,陈 卫,*,陶 辉,胡文博,许展鹏

(1.河海大学浅水湖泊综合治理与资源开发教育部重点实验室,江苏南京 210098;2.河海大学环境学院,江苏南京 210098)

源自塑料制品的微塑料是直径小于5 mm的新兴持久性污染物[1],因粒径微小且易于迁移,已广泛分布于河流、海洋、土壤以及大气中。微塑料自2004年被英国科学家首次提出[2],也被称为“海洋中的PM2.5”,肉眼往往难以观察到,是水环境中最严重的威胁之一。塑料制品因重量轻、延展性好、耐用性高、便于携带等特点在全世界被大量生产与广泛使用。据报道,全球已产生大约90亿t塑料垃圾,其中,仅有9%的塑料被回收利用、12%的塑料垃圾被焚烧、剩下79%的塑料垃圾被填埋处理或随意丢弃在自然环境中[3]。塑料垃圾因处置不当或失控进入水环境,在环境和微生物协同作用下分解即成为微塑料污染。

微塑料按其来源可划分为初生微塑料和次生微塑料。初生微塑料是粒径很小的塑料颗粒,主要来自化妆品、洗涤剂、药品等日常消耗品,大多都随生活污水进入污水处理厂。Browne等[4]研究发现,在每次清洗衣物过程中会产生1 900多个纤维状微塑料进入生活污水,1 L生活污水中纤维状微塑料颗粒数量达100多个。初生微塑料的另一主要来源是工业生产过程中研磨产生的粉末以及尺寸较小的产品的意外泄露。次生微塑料是大尺寸的塑料垃圾在水环境中经过风化、水流、紫外线作用被缓慢破碎、降解形成,其形成过程较慢,是水环境中微塑料的主要组成部分。微塑料由于来源广泛,迁移性强,在内陆环境、海洋、大气,甚至极地等偏远水域均被量检出[5]。据统计估算,在海洋中漂浮的微塑料已超过5×1012个,造成海洋生态系统的经济损失超过1.3×1010美元/年[6]。不仅如此,在饮用水中也发现了微塑料的痕迹。Eerkes等[7]在10多个国家收集的龙头水样品中发现,83%的样品被塑料纤维污染。更为严重的是,Wiesheu等[8]在2016年证实了瓶装矿泉水中也存在聚丙烯等微塑料颗粒。

微塑料粒径小、数量多、分布广、吸附性强,极易在迁移过程中吸附持久性有机物并在食物链中富集,对生物体有毒性效应,最终危害人类健康。因此,随着进入环境的微塑料越来越多,世界卫生组织呼吁各国加强微塑料对人类健康影响的研究[9]。近年来,关于微塑料的研究越来越多。本文通过对微塑料相关文献的梳理,分析微塑料研究进展与热点分布,进而提出有待深化研究的方向。

1 微塑料研究热点

1.1 统计方法

以中国知网(CNKI)和“Web of Science”平台为数据来源,采用高级检索,统计微塑料的研究文章,年限设置为2004年—2020年,主题设置为“微塑料”或“microplastic”。经初步删选,删除重复及土壤、大气、食品饮料中微塑料研究的相关文章,得到3 318篇有效文章。在此基础上,运用Bibliometrix软件将数据可视化并对文章分类总结,按照年代、发文数量、研究内容等信息进行统计分析与内容分析,概括出自2004年以来微塑料发展问题的研究进展与热点。

1.2 发文年代与数量分析

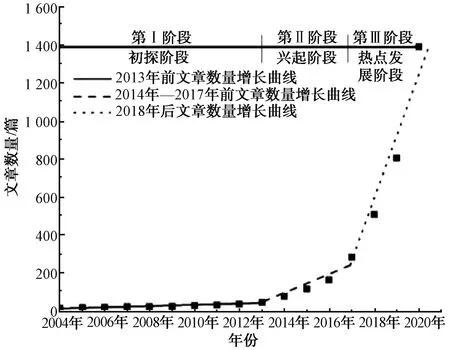

自2004年以来,关于微塑料的文章发表数量统计结果如图1所示。从文章数量增长速率看,研究进展呈三段式:第Ⅰ阶段(2014年之前)为初探阶段,每年发文数量不足50篇(年均增长率为12%);第Ⅱ阶段(2014年—2017年)为兴起阶段,发文数量大幅度增长,年发文数量在50~300篇(年均增长率为53%),这与微塑料检测技术的成熟和对微塑料污染问题的重视程度有关;第Ⅲ阶段(2018年至今)为热点深入阶段,发文数量迅速增加,近两年年均发文数量超过500篇,年均增长率高达65%。

图1 微塑料文章年度分布

各国微塑料文章数量统计结果如图2所示,中国、德国、美国、英国、意大利等国在微塑料领域的研究位于世界前列。

图2 各国微塑料文章数量

1.3 文献主题分布分析

运用Bibliometrix软件归纳该领域的研究主题,如图3所示,横轴表示中心度,纵轴表示密度。第一象限(右上角)表示重要且发展较快的主题,包括对微塑料赋存状态和性质、去除、危害的研究;第二象限(左上角)表示发展较成熟的主题,包括对水环境中微塑料采样、检测和鉴别的研究;第三象限(左下角)表示刚刚涌现或即将消失的主题,包括微塑料在动物体内的富集与分布;第四象限(右下角)表示重要但目前发展不成熟的主题,主要包括对微塑料毒性的研究。

图3 主题趋势

图3在一定程度上可反映研究热点、研究进展和研究深度等,有利于把握研究方向的变化趋势[10]。按文章主题分类的结果如图4所示,初探阶段主要集中在采集、检测方法和手段的研究,随之兴起对微塑料毒性及其危害的研究,近年来处理技术研究成为热点。各主题之间存在着密切的联系。

图4 文章主题分布

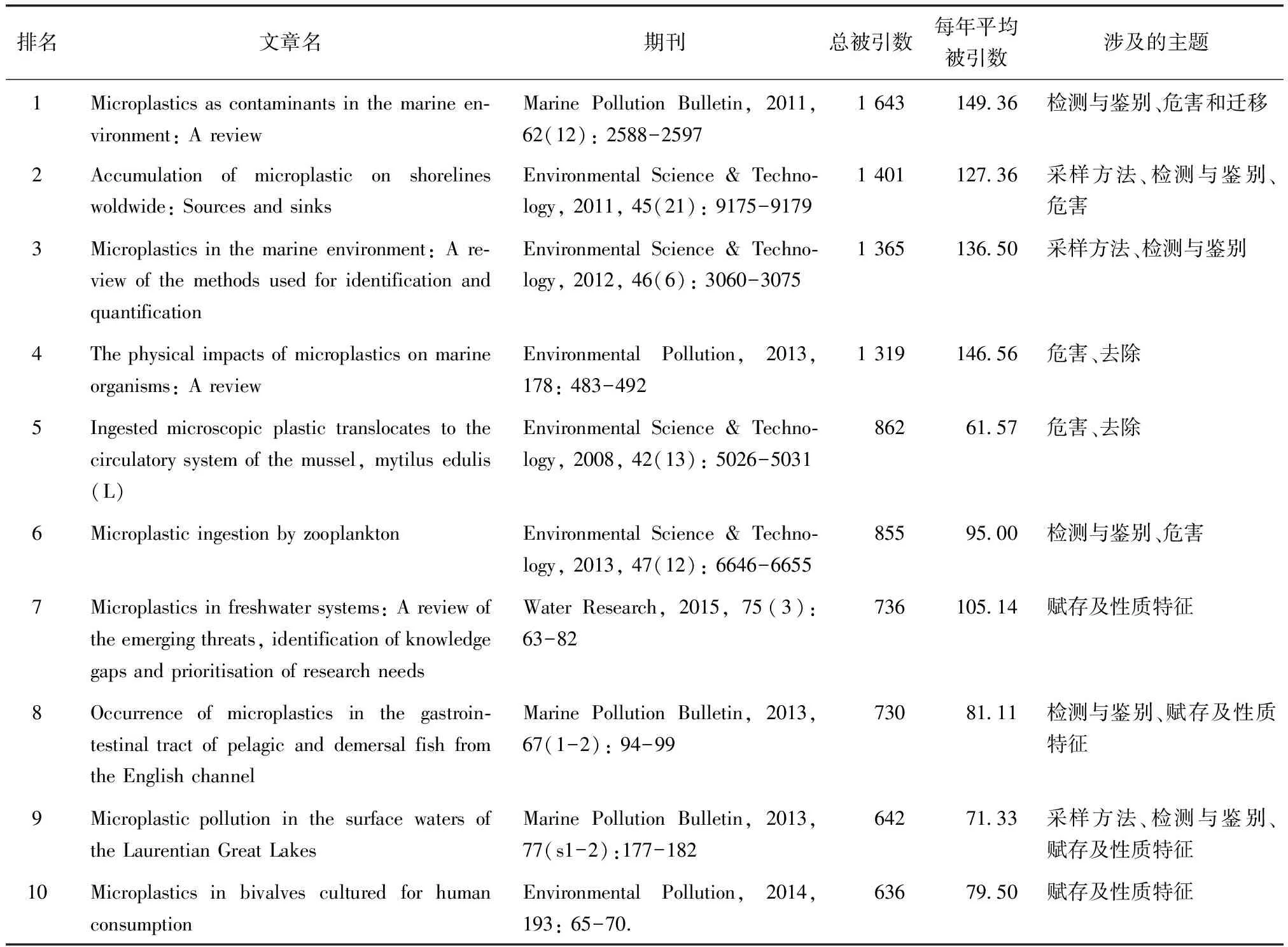

文章被引用数可反映研究成果的认可度、影响力与贡献程度。高被引文章的主题分布也可反映关注热点。被引用总数前10名文章信息如表1所示。前10位的高被引文章有以下特点。1)时间分布:文章主要集中在2008年—2013年,发文数量快速增加,为后续微塑料研究奠定了基础。2)主题分布:3篇涉及采样方法,平均总被引数超过1 000次;6篇涉及检测与鉴别,有较大影响力;4篇涉及微塑料赋存及性质特征,为后续研究提供了重要借鉴;5篇涉及微塑料危害、2篇研究微塑料处理技术,表明微塑料在水环境中引起的污染受到广泛关注。高被引文章主题分布表现出高度统一,即研究热点方向趋同。

表1 微塑料高被引文章信息

综上,由于采样方式、样品处理、检测与鉴别技术的发展,得以认知更多关于微塑料的信息。检测与鉴别技术的发展,一定程度上加速了关于微塑料赋存情况及其性质的研究进展。微塑料的赋存情况包括各种环境中微塑料的粒径分布、形状、颜色、组成[11]、丰度与周围环境的关系以及微塑料的吸附情况[12],还包括生物体内微塑料数量随时间的变化[13]、随食物链传递情况[14]等。从各个赋存情况为主题的文献中,可以得到全球江河湖泊、海湾、土壤、生物体、水厂出水和龙头水,以及空气中的微塑料分布情况及来源,从而可为应对微塑料危机和提出防控措施提供支撑信息。关于微塑料性质的研究主要包括生物膜对微塑料物化性质的影响[10]、老化和迁移过程中物化性质的变化[15]、与其他有机物相互作用后物化性质的变化[16]等,这些研究为微塑料治理提供基础依据。

2 微塑料水样采集与检测技术

2.1 微塑料水样采集

微塑料采样方法的研究主要包括采样方法的比较、新式采样方法的开发与应用。由图4可知,自2004年发现微塑料后,科学家们就一直在探索水中微塑料的采样方法。可由于微塑料尺寸较小及当时采样设备的限制,发文数量总体维持低水平态势。大约经历了10年的探索,对微塑料的采样方法才有了较大进展,相关发文数量也有了较大增长,年发文数量超过300篇。采样技术也发展到从水体、土壤、沉积物、生物体、空气中采样,对不同微塑料的提取液和采样方法有了较为系统的研究。

在涉及采样方式的文献中,应用于水体采样的文献最多,占比高达82.3%。微塑料在水体中的分布主要取决于微塑料本身的数量和质量,因此,采样点和采样深度的选择极其关键。水样采集最常用方法有拖网采集法[17]、取水容器采样法[18]、泵采样法[19]。不同方式的结合可以采集不同深度的水样,以提高结果的准确性。3种采样方式的优缺点比较如表2所示。

表2 3种采样方式的比较

为了保证样品的质量,对样品的处理方式也有了较为完整的体系和监控措施。不足之处是至今尚没有标准化的取样流程,使不同采样方式得到的微塑料丰度差异较大,不具有代表性。Zheng等[20]比较结果发现,3种采样方法得到的微塑料丰度相差达100倍以上,微塑料的组成比例也有差异。该研究表明,在采样过程中应根据实际采样条件和可用工具选择合适的方法以提高研究结果的可信度,但仍然难以避免缺乏标准化流程的固有缺陷,且采样流程复杂,人力物力耗费较大。

2.2 微塑料检测与鉴别技术

在研究初期,对微塑料的检测和鉴别技术由于采样方式的空白、仪器技术的限制、黏土以及藻类的干扰,对微塑料的鉴别发展缓慢。直到傅里叶转换红外光谱(FTIR)、拉曼光谱(Raman)、扫描电镜能谱仪(SEM-EDS)等应用到微塑料的鉴别,对微塑料的鉴别才有了较为清晰的认识[21]。虽然各种鉴别方式的适用性和局限性等不同,但不同方式的联用会加强对微塑料的鉴别能力,使得对微塑料的认识更加全面。

目前,微塑料检测技术主要有目检法、FTIR、Raman、SEM-EDS。统计发现,50%的研究采用目检法,但这种方法容易受到其他非塑料颗粒的干扰。FTIR不破坏样品,不易受荧光、颜色干扰,因此采用较多,占比为38%。采用拉曼光谱的仅有9%,主要原因可能是大多数微塑料带有颜色,而拉曼光谱易受颜色和污染物质干扰。SEM-EDS可以生成高分辨率的图像并确定元素组成,但通常需要对样品进行特殊准备,耗时较长,且破坏样品,一定程度上影响定性准确,故仅有3%的研究采用。4种常用检测技术主要特点如表3所示。

表3 微塑料检测技术主要特点

尽管近年来微塑料的检测与鉴别技术已经取得了很大的进步,但仍有进一步发展的潜力和空间。由于不同检测技术导致检测结果差异较大,降低了各研究结果的可比性和参考性。因此,建立标准化的微塑料检测方法与技术迫在眉睫。

3 水中微塑料毒性等理化特征

微塑料通过水生动物摄食作用进入食物链,这意味着微塑料的毒性作用从环境转移到了生物体上,并在食物链中传递、累积,进而在人体中富集。经历10年探索,对微塑料危害的研究有了较大进展。在文献中高频关键词依次包括毒性效应、人体健康、毒性机制、生物毒性、风险评估、环境影响和环境分布等。据此,微塑料危害的研究热点可归纳为以下方面。

①直接毒性。暴露于微塑料环境下的水生动物,其生长发育会受到一定影响,如体长、体型均有所降低[26-27]。微塑料的摄入还会影响生物个体的正常行为,Jambeck等[27]在聚苯乙烯(PS)的环境下培养鲈鱼发现,鲈鱼发育迟缓且反应迟钝。较大尺寸的微塑料会被水生动物摄入,但较小尺寸的微塑料会吸附在水生植物表面,虽然没有进入植物细胞,但对水生植物会造成永久性的物理损伤。Nolte等[28]发现纳米级的微塑料吸附在藻类表面后,对光和CO2的吸收有所降低,阻碍光合作用,抑制藻类生长并影响生态系统。Bhattacharya等[29]发现微塑料会通过静电、氢键、疏水等作用吸附在藻类上,促进活性氧的产生,而活性氧会对细胞结构造成严重损害。

②降解产物的毒性。在塑料制品制作中,会添加大量的增塑剂、热稳定剂、着色剂及发泡剂等[30]。微塑料携带着这些添加剂进入自然环境,在风化、老化作用下,不受控制地释放和传播[31]。在全球陆地和水域中已检测到了多种塑料添加剂[32]。添加剂往往具有致癌性、致畸性,在人体中积累后会造成严重的健康风险。常见的添加剂有多溴二苯醚(PBDE)等溴化阻燃剂、邻苯二甲酸盐酯(PAEs)、双酚A(BPA)、壬基酚(NP)等[33]。PBDE被证明具有抗雄性激素的作用,会引发男性睾丸发育不良综合征[34]。PBDE和四溴双酚A(TBBPA)还会破坏甲状腺激素的稳态,影响女性的生殖能力[35]。PAEs与聚合物基质不发生化学结合,故容易从微塑料中释放出来。BPA常被用作抗氧化剂和增塑剂,可能在食品和饮料包装中浸出,导致人体与这类化合物直接接触,对人体健康产生负面影响[36]。NP也常被用作抗氧化和增塑剂,德国科学家估计人体每天会从食物中摄入7.5 μg的NP,Loyo-Rosales等[37]发现高密度聚乙烯(HDPE)和聚氯乙烯(PVC)塑料瓶中的饮用水分别含有180 ng/L和300 ng/L的NP。

③联合毒性。微塑料具有比表面积大、吸附位点多、疏水性强等理化特征,它在自然环境中会吸附一些持久性有机物和重金属,在环境中会产生共迁移现象并形成复合污染,增加毒性效应。Avio等[38]发现吸附多环芳烃的微塑料进入贻贝后,其消化道和腮中都出现了多环芳烃积累,即吸附的持久性有机物转移到生物体中。Zhu等[39]发现吸附三氯生后的微塑料对浮游植物的毒性加大,引起了炎症效应和免疫损伤,甚至导致浮游植物死亡。一些有害生物还会附着在微塑料上,导致外来物种的入侵[40]。

4 微塑料污染的水处理技术

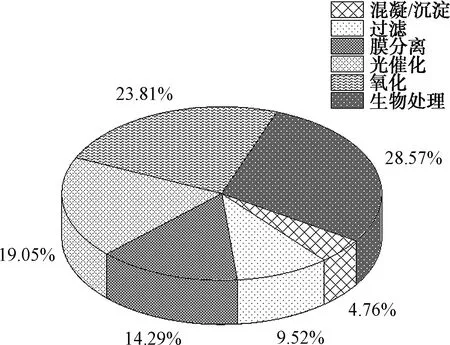

微塑料污染的水处理技术主要有混凝/沉淀[41]、过滤[24]、膜分离[42]、光催化[43]、氧化[44]以及生物处理技术[45]。相关研究分布如图5所示。

图5 微塑料水处理技术研究分布

生活污水和工业废水中含有大量的微塑料颗粒,采用活性污泥等生物降解法和膜生物反应器处理微塑料的研究占比达到36.8%。生物处理技术投资少,对微塑料的去除率高达98%[46],是当今研究的主流工艺。

在给水处理中,以混凝/沉淀、过滤处理微塑料的研究较多。研究发现混凝/沉淀对微塑料的去除率并不稳定,且因微塑料种类或混凝条件而异[41]。砂滤主要去除颗粒物,对粒径为10~50 μm的微塑料去除率高达93%,但相关研究仅有7%,因为砂滤对粒径为5~10 μm和1~5 μm的微塑料去除率分别仅有43%和14%;微塑料的形状对砂滤去除效率影响较大,对纤维状、球状和碎片状微塑料的去除率分别为33.5%、26.8%和34.5%[47],孔隙率、滤速等也影响过滤效果。

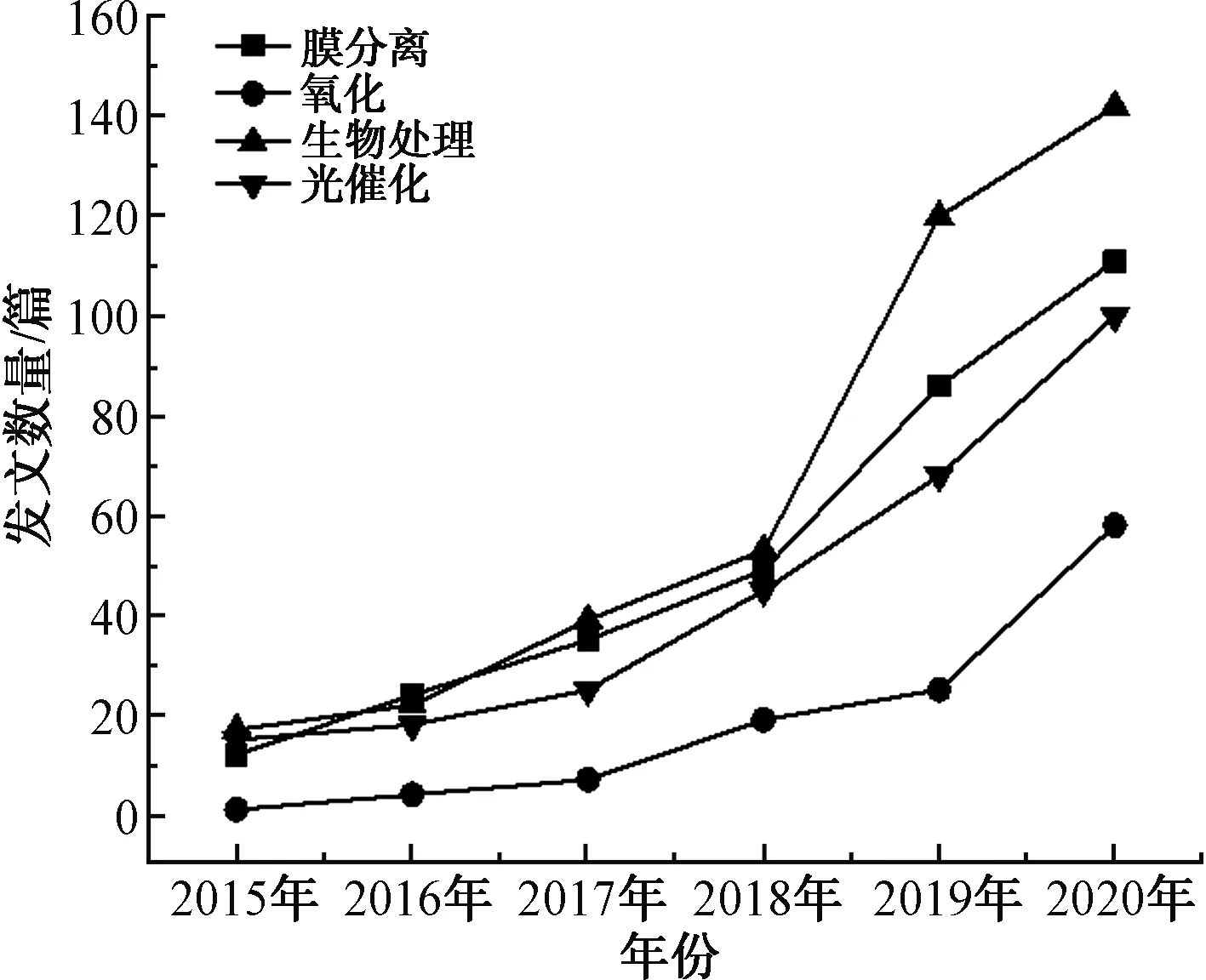

膜分离技术对微塑料去除效果好,但膜污染问题仍然是其应用的瓶颈。膜分离处理微塑料的研究主要集中在分离条件优化、去除过程动力学以及膜污染机制及防控等方面。近年来,膜分离处理微塑料的研究呈热点趋势,文章数量增长较快(图6)。

图6 微塑料主要处理技术文章的时间分布

臭氧处理微塑料文章占11.3%。臭氧氧化技术将构成微塑料的聚合物分解为含氧官能团[48],即臭氧降解微塑料颗粒。Hidayaturrahman等[44]发现经过30 min臭氧处理后,大约90%的微塑料被氧化,但往往仅是将5~50 μm微塑料分解为1~5 μm,导致出现负去除率的现象[49]。光催化法处理微塑料的研究处于初期探索,主要集中在光催化对微塑料表面理化性质的影响、作用机理及催化剂的选取。

综上,膜分离处理微塑料呈上升趋势,光催化处理微塑料的研究虽刚刚起步,但其绿色、环保、经济的特点使它已显现出发展潜力。

5 有待深化研究的方向

从微塑料污染的研究历程可见,微塑料检测与鉴别技术发展能同时定性和定量分析,有力支撑了对微塑料毒性效应的认知和相关治理技术的研究。随着对微塑料管控和治理计划的逐步实施,对微塑料的研究将不断深化,微塑料研究必将进入一个更加标准化、系统性和创新性的发展新阶段。基于上述研究热点分布分析,提出有待深化的研究方向供参考。

(1)微塑料采样方式的标准化研究。为使研究结果更具代表性、准确性和重现性,迫切需要建立标准化的采样方法。在较多研究中报道的微塑料丰度与其点源之间缺乏相关性,这可能是影响微塑料在水体中迁移转化的因子较多所致。因此,需要在长期、多地采样研究基础上,建立尽可能简便快捷的标准化采样方法。

(2)微塑料检测与鉴别程序的标准化研究。对微塑料简便可靠的检测与鉴别技术尚缺乏标准,各研究结果难以比较和借鉴;检测仪器较为昂贵,检测时间较长,有些检测方法甚至会对样品造成破坏。因此,深化研究并开发简便快捷的检测与鉴别技术及其标准化极为重要。

(3)微塑料毒性机制与水质卫生学研究。目前,对水体中微塑料毒性效应所导致的水质卫生学机制及其不良反应的了解非常有限,且很多研究结果存在较大差异。因此,尚需加强水中微塑料水平与水质健康的关键要素研究,深入分析生物体中微塑料转化作用及相关毒性作用的变化等[50]。

(4)水中微塑料污染治理技术及装备研究。以“绿色低碳、高效高质、节能降耗、智能管控”为原则,以膜分离技术、光催化氧化技术为突破,创新研发污(废水)微塑料处理或水源水中微塑料处理技术及装备,为水环境生态改善和饮用水安全保障提供技术保障。

(5)微塑料源头控制与可持续管控措施研究。统筹建立相关的政策、法规、监测方法、标准等,以实现对微塑料形成、泄露、治理等全过程有效控制和监管。