不孕不育及不良孕产人群异常染色体核型分析

2022-04-12蕊范晓宇查斌斌张帅冯强李

王 蕊范晓宇查斌斌张 帅冯 强李 毅

1.山东颐养健康集团新汶中心医院妇产科,山东新泰 271219;2.泰安市中心医院检验科,山东泰安 271000

不孕不育、不良孕产为临床常见病症,发病率高达10%~20%[1],主要是由多种病因导致的生殖功能障碍状态,生殖障碍形成的原因主要包括内分泌水平异常、免疫因素、生殖器官的结构异常、环境、基因遗传等多种因素。遗传因素已被证实是导致不孕不育、不良孕产的重要病因之一[2]。本研究通过对泰安地区3 641例不孕不育及不良孕产患者的外周血染色体核型结果进行分析,探讨泰安地区不孕不育及不良孕产患者的遗传因素及其染色体核型的主要类型分布情况,旨在为本地不孕不育、不良孕产患者的诊断、治疗及辅助生殖提供有力的实验室依据,并分析泰安地区不孕不育、不良孕产患者的染色体异常分布特征。

1 资料与方法

1.1 研究对象

选取2015 年3 月至2019 年8 月在泰安市中心医院生殖遗传科就诊的22~48岁的患者,包括不孕不育、不良孕产的患者,共计3 641 例,其中男性1 826 例,女性1 815 例。排除近亲结婚、不良嗜好(如吸烟、酗酒、吸毒等)、服用致畸药物、接触理化因素的患者。本研究经医院医学伦理委员会批准,所有患者均在知情同意的情况下采集外周血进行染色体核型分析。

1.1.1 不孕不育组 不孕不育史患者共1 286例,其中男性698例,女性588例,男性患者根据其精液有无异常,分为无精症组、少弱畸精症组、精液正常组、其他异常组4 组。女性患者分为原发性不孕和继发性不孕两组。患者均因不孕不育就诊,临床表现为生育期夫妻双方在无避孕措施的性生活的前提下1年及以上未能妊娠。

1.1.2 不良孕产组 不良孕产史患者共2 537 例(包含部分继发性不孕不育患者),其中男性1 233例,女性1 304例。男性患者的妻子和女性患者有自然流产史、胚胎停止发育史、死胎死产史、生育染色体异常儿史、生育缺陷儿史等归为此组。根据患者临床表现分为以上5组。

1.2 方法

研究对象按常规方法行外周血淋巴细胞培养以及染色体制备,并按照G显带核型做细胞遗传学分析,每例患者双线计数20个染色体核型,分析10个染色体核型,如遇异常疑难核型时则增加计数及核型分析的数量,对于嵌合体尤其是检出性染色体嵌合时则增加计数至50个甚至100个,染色体核型按人类细胞遗传学国际命名体制(international system for human cytogenetic nomenclature,ISCN)分析。

1.3 统计学分析

将统计数据进行分组分析,计算出各组患者染色体异常检出例数及检出率。采用χ2检验比较不同组染色体异常检出率,检验水准α=0.05。

2 结 果

2.1 染色体核型检出情况

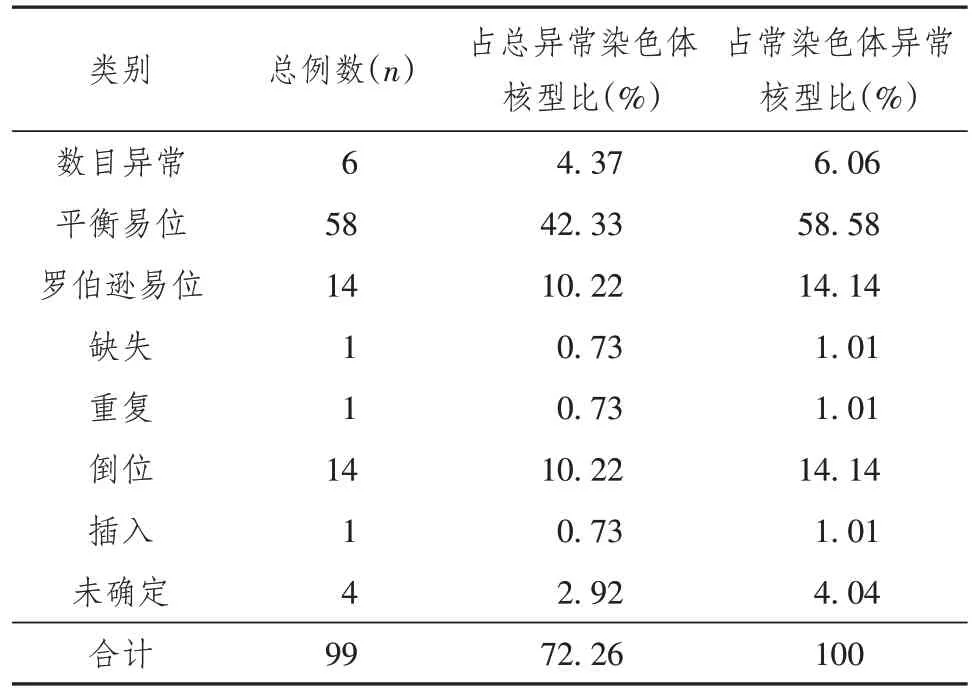

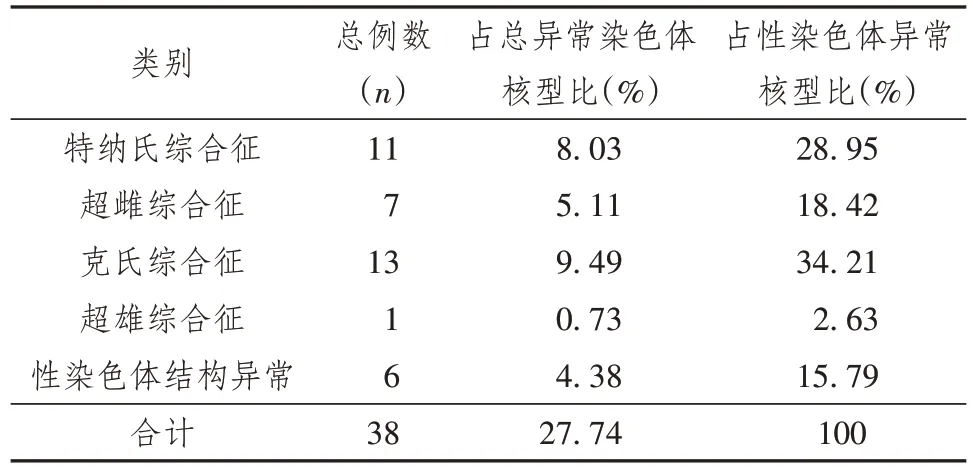

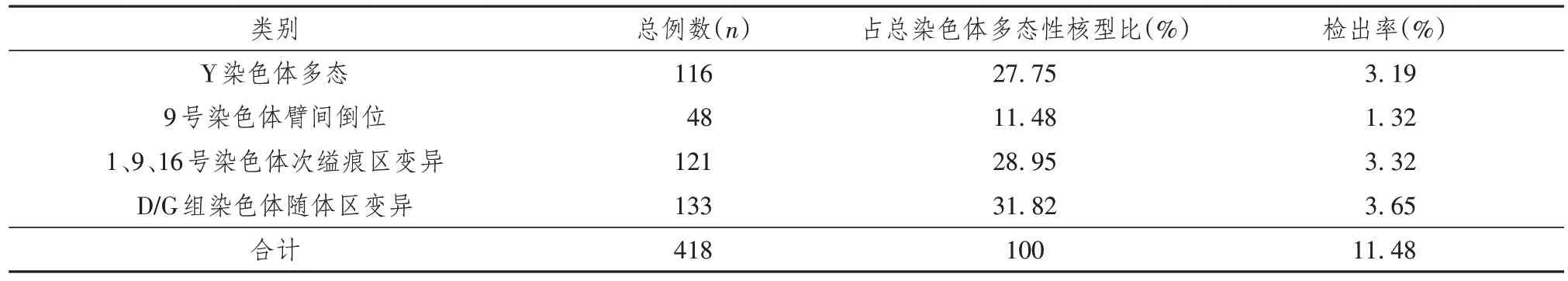

3 641 例患者中染色体核型异常检出137 例,占3.76%,其中常染色体异常检出99例,占2.72%,性染色体异常检出38 例,占1.04%;染色体多态性检出418例,检出率11.48%。详见表1~表3。

表1 常染色体核型异常检出情况

表2 性染色体核型异常检出情况

表3 染色体多态性检出情况

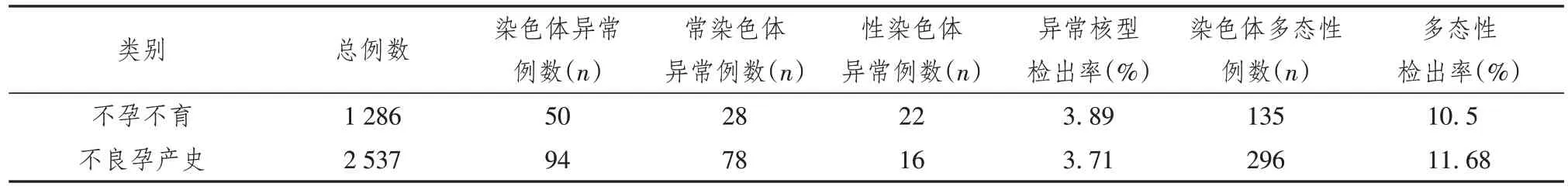

2.2 不孕不育组、不良孕产史组染色体核型异常及染色体多态性检出情况

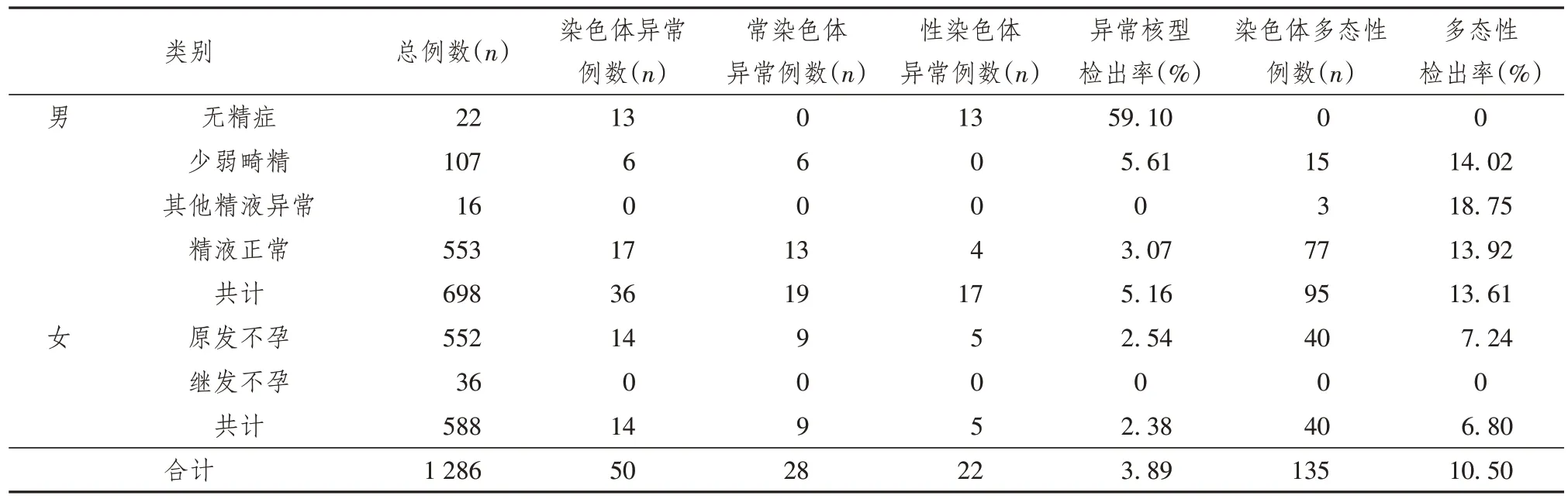

不孕不育组检出染色体异常50例,染色体多态性135 例;不良孕产史组检出染色体异常94 例,染色体多态性296例,详见表4。

表4 各组染色体异常核型及染色体多态性检出情况

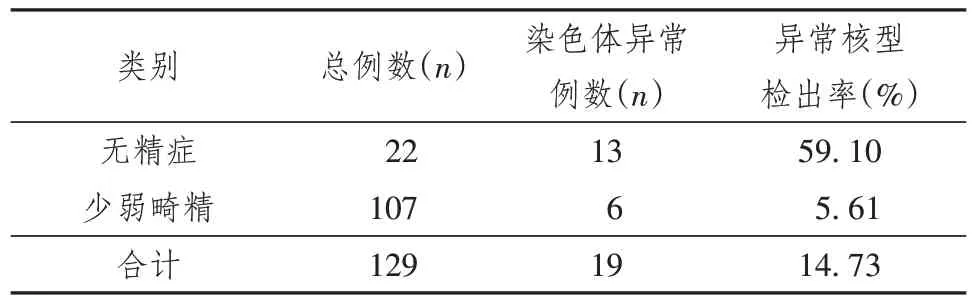

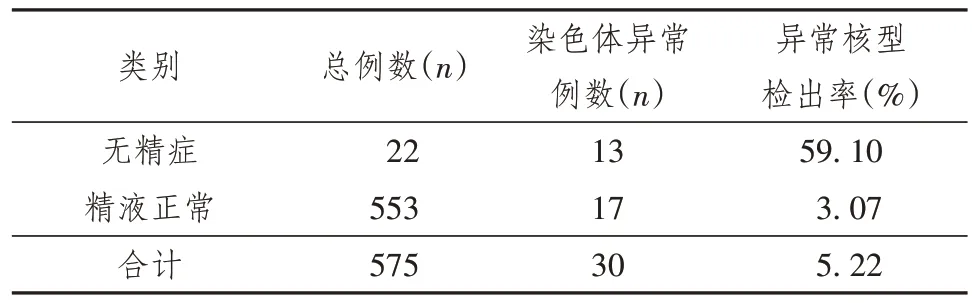

2.2.1 不孕不育组染色体异常核型及染色体多态性检出情况 不孕不育组检出染色体核型异常和染色体多态性情况详见表5。在男性患者中分别将无精症患者与少弱畸精症患者、无精症患者与精液正常患者进行卡方检验,差异均具有统计学意义,详见表6 和表7。女性患者中仅在原发不孕患者中检出染色体异常,继发不孕患者中未检出。

表5 不孕不育组染色体异常核型及染色体多态性检出情况

表6 男性无精症与少弱畸精患者染色体异常检出情况

表7 男性无精症与精液正常患者染色体异常检出情况

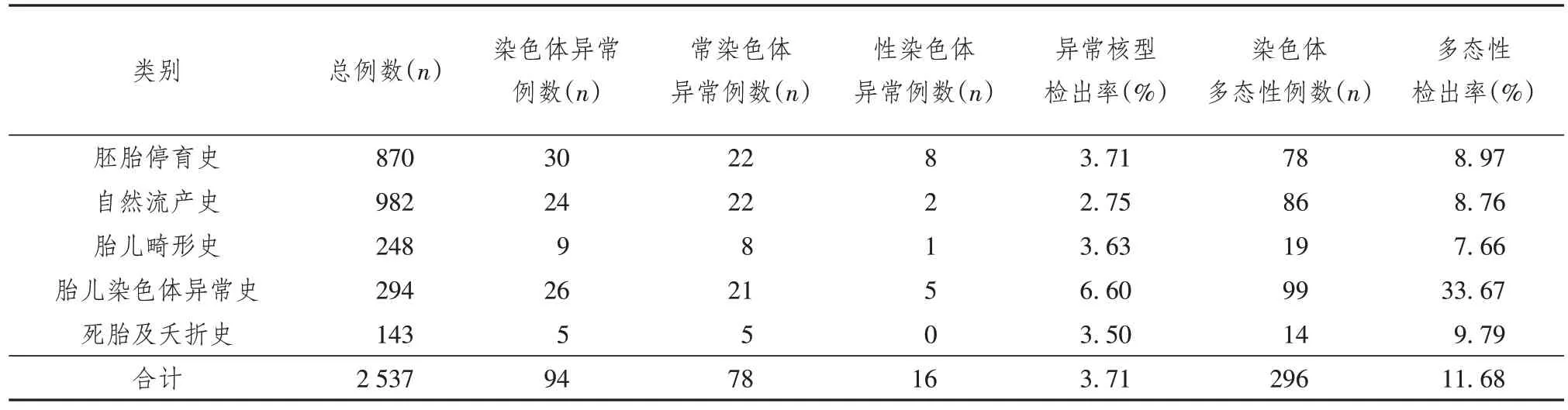

2.2.2 不良孕产组染色体异常核型及染色体多态性检出情况 不良孕产史患者共提取2 537 例,本组患者根据其病史再次分组为胚胎停育史组、自然流产史组、胎儿畸形史组、胎儿染色体异常史组、死胎及夭折史组,详见表8。

表8 不良孕产组染色体异常核型及染色体多态性检出情况

3 讨 论

染色体数目和结构的正常,是机体表型及功能正常的基础,染色体的数目、结构发生异常会导致遗传物质的改变及其异常表达,从而引起相应的临床表现。生育期的夫妇存在染色体异常,可能会引起生育能力降低,进而导致不孕不育、不良孕产的发生[3]。本研究通过分析在泰安市中心医院就诊的不孕不育及不良孕产患者中检出的染色体异常核型及染色体多态性发现,染色体异常核型在不孕不育及不良孕产患者中检出率较高(3.76%),高于人群中染色体异常检出率(0.5%)[4]。本研究中染色体多态性检出率在不孕不育组患者为10.5%,不良孕产组患者为11.68%,均明显高于人群中检出率3.74%[5]。

3.1 常染色体异常与不孕不育、不良孕产

本研究中常染色体异常检出99例,其中数目异常6例,结构异常93例。数目异常中检出+21号染色体3 例,-21 号染色体1 例,-13 号染色体1 例,+mar 1例。患者的临床表现包括面容特殊、智力低于常人、精液异常、不孕不育、不良孕产史。常染色体数目异常由同源染色体或姐妹染色体单体不分离所致,可导致遗传不平衡状态,进而影响患者的生长发育,导致不孕不育及不良孕产的发生[6]。

本研究发现,患者异常染色体核型检出率较高,以平衡易位最为常见,由此可推测平衡易位是不孕不育、不良孕产的常见因素。平衡易位患者在配子形成时仅1/18的配子为正常配子,罗伯逊易位患者也仅非同源型的患者可以产生1/6的正常配子,因此易位患者临床多表现为不孕不育及不良孕产史[7]。

3.2 性染色体异常与不孕不育、不良孕产

本研究中性染色体异常检出38例,且以性染色体数目异常检出居多,特纳氏综合征和克氏综合征最为常见。特纳氏综合征是最为常见的女性性染色体数目异常,经典核型为45,X,其发病原因可能为亲代配子在减数分裂时X染色体未能发生分离,产生的X染色体缺失配子与含X染色体的正常配子受精形成[8]。X染色体长臂上存在与卵巢发育有明显关系的区带,短臂上含有与身高相关的基因,可以调控女性的生长及性腺发育[8],当X 染色体数目和结构发生异常,就会导致女性生长发育及性腺功能的异常,导致不孕的发生。克氏综合征是最常见的男性性染色体数目异常,47,XXY 是其最常见的核型。由于较正常男性多了一条X 染色体,这条X染色体可能会抑制Y染色体的正常生殖功能表达,使曲细精管发生良性玻璃样病变或导致曲细精管纤维化,引起生精系统功能障碍,从而引起表型上的异常和生精异常,导致不育的发生[9]。

3.3 染色体多态性与不孕不育、不良孕产

染色体多态性是一种位于正常人的染色体异染色质区域的染色体组织结构,其着色强度具有恒定的微小而非明显的或非病理性的着色强度差异[10],人群中发生率约3.74%[5]。本研究群体中染色体多态性检出率高于人群中发生率,因此推断染色体多态性与不孕不育、不良孕产史存在一定相关性。既往认为,染色体的异染色区域均为非编码序列,其内无结构基因,不具有转录活性,因此染色体多态性是没有意义的[11]。随着研究的深入,近年来有研究指出,染色体多态性也具有一定临床意义,染色体多态性的患者比正常人群发生复发性流产、死胎、畸形、不孕的可能性更高[12],与本研究结果一致。

本研究中因无精子症导致的不育症男性患者染色体异常检出率最高,且均为性染色体异常;其他原因的男性不育患者中染色体多态性检出率高于染色体异常检出率,染色体异常检出率明显低于无精子症患者,其中多为常染色体异常,差异均具有统计学意义。因此本研究推测性染色体异常对男性精子的生成较常染色体异常有更大的影响,性染色体对男性精子的生成起决定性作用。女性原发性不孕患者中有异常染色体核型检出,包括常染色体异常及性染色体异常,而继发性不孕患者未检出染色体异常核型。继发性不孕患者曾有孕育史而后出现不孕症,由此可见曾有过孕育史的不孕患者异常染色体核型的发生几率比较高。不良孕产组患者染色体异常检出率高于人群中检出率,常染色体异常居多;染色体多态性检出率亦明显高于人群中检出率。

尽管目前在临床工作中染色体核型分析应用广泛,但尚存一些局限性,比如染色体核型分析分辨率较低,仅能分析到最小为5~10 M的异常,但基因芯片技术及二代测序技术能进一步检出染色体的微缺失、微重复及微小基因突变,提高了不孕不育、不良孕产患者遗传因素的检出。随着三代试管婴儿即胚胎植入前诊断技术的成熟与应用,对于遗传因素导致的不孕不育、不良孕产患者的诊断及治疗具有重要意义。通过本研究进一步认识到染色体核型异常以及染色体多态性与不孕不育、不良孕产史的相关性,可以协助临床医师对不孕不育、不良孕产史患者的诊疗,以便进一步追踪患者的病因,并针对其病因制定个体化的方案。

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突