李斯特交响诗《匈奴之战》中的音乐叙事模式探究

2022-04-11闵讷

闵 讷

(上海音乐学院,上海 200031)

在匈牙利作曲家李斯特所创作的十三部交响诗中,其中第十一部《匈奴之战》(,S.105,1856—1857)是作曲家首部将绘画题材融入交响诗之作。李斯特在该作中延续了他一贯秉持的标题音乐观念,在创作技术上借助各种音乐材料来阐释题材文本中的情节与内涵,让作品材料、结构与标题文本达到高度契合的同时,其中作品中的叙述因素、话语模式等所带来的一系列叙述特性也给音乐平添了几份“表达”功效。毫无疑问,交响诗中所携带的叙事特质给这一体裁的音乐叙述带来多维的阐释角度与广阔的分析空间。本文借助音乐叙事学的研究视角,从图像叙事与“视觉模式”入手,阐述《匈奴之战》画作与音乐的“互文表达”,具体将基于作曲家对画作色彩的提取,以及音乐与绘画的通感表述,通过分析音乐中的主题形象与原作色彩之契合,以及音乐结构与文本叙述的融合,进而探究李斯特交响诗《匈奴之战》中的音乐叙事模式。

一、图像叙事与“视觉模式”

与李斯特的前十部交响诗相比,取材于绘画的《匈奴之战》在音乐中融合了视觉艺术表达,故而从作品的叙述形式来看明显偏重空间维度。众所周知,叙事学研究更多涉及的是线性时间,也就是在一定时间长度内展开故事叙述。那么,看似“一瞬间”的图像能否进行叙事?因为就图像叙事而言,它与文学叙事最大的区别是缺乏话语文本作为叙事交流的基础,失去叙述语词的图像叙事因而带有一定的“去语境化”特性,似乎导致它不能像文学叙事那样细枝末节地“说”出整个故事。但实际上,无论是语言文本还是图像绘画,叙事材料的选择并不设限,正如罗兰·巴特所言:“对人类来说,似乎任何材料都适宜于叙事:叙事承载物可以是口头或书面的有音节语言、是固定的或活动的画面、是手势,以及所有这些材料的有机混合;叙事遍布于神话、传说、寓言、民间故事、小说、史诗、历史、悲剧、正剧、喜剧、哑剧、绘画(请想一想卡帕齐奥的《圣于絮尔》那幅画)、彩绘玻璃窗、电影、连环画、社会杂闻、会话。”除此之外,即时间与空间作为叙事的重要组成部分,两者之间关系密切,这也是叙事最重要的前提。从美国文学理论家杰拉德·普林斯(Gerald Prince)对“叙事”的定义,即“对于一个时间序列中的真实或虚构的事件与状态的讲述”。可以看出,无论使用文学或是图像媒介来展开讲述,均离不开特定的线性时间,但区别这两种叙事类型的差异就在于其叙述文本的转化方向。就偏重时间维度的文学叙事而言,其文本叙述方式是从时间转向空间,而偏重空间维度的图像叙事是从空间向时间维度寻求叙述阐释。从时间与空间的角度严格说来,讲故事是时间里的事,图画是空间里的。因此,图像如果纳入时间的进程中并使空间时间化,是可以进行叙事的。基于一定的时间脉络转化,将图像叙述融至音乐表达中,也完全可以用线性时间的方式将图像中的故事“讲述”出来。

就音乐叙事而言,格雷曾以19世纪音乐作品为例提出该时期存在的两种隐喻模式:“叙事模式”(narrative mode)和“视觉模式”(visual mode)。其中视觉模式分为两种类型:一种是“建筑式的”,讲究比例、对称和分层结构;另一种是“图画式的”,诉诸“自然”,而不是抽象或意象。“建筑式的”视觉模式以音乐作品中的拱形结构隐喻为代表,“图画式的”视觉模式则以注重音乐文学性的作品为代表,如李斯特的交响诗等。可见,李斯特不仅在他的交响诗中创造出“音乐文学化”的叙事模式,即借助戏剧、诗歌等文学题材来结构音乐,还借助绘画题材开辟出一条“音乐图像叙事”路径。

首先,带着文学叙事与图像叙事的分析基础回到音乐叙事领域来看,不可否认这些叙事模式从理论根源上来说存在一定共性,但又因其各自叙述方式的基点不同,导致这些叙事模式之间也存在着差异。产生差异的原因,主要在于音乐叙事作为一种跨学科研究方法,尽管做到了理论上与叙事学的交融,但因其最终诉求是为解读音乐作品提供多样化且准确的研究途径,因此导致其研究方式不能直接移植文学叙事模式,而是应遵循音乐构成及其形式特性,在转型的基础上对叙事策略做出创新阐释;其次,从视觉表达来看,图画是浓缩在同一空间并以一种“定格式”的状态呈现表达内容,故而某种程度上会比清晰的文字话语表述产生更多不确定性。且不再细论这些形式的优劣之处,笔者所感兴趣的是《匈奴之战》中音乐与画作叙述的异同,以及音乐“讲述”画作的方式,具体包括在画作向音乐“转述”的过程中,作曲家的表达与画家的创作阐释是否相对应;音乐如何营造出绘画色彩;作为“转叙者”的李斯特在格雷所谓的“图画式”视觉模式之下,对原题材文本进行了哪些“二度创作”;调整后的情节表述在音乐中采用了何种技术处理方式;作曲家又是如何让音乐达到图像叙事的目的,以展现出其在交响诗领域中的“综合艺术”创作模式与遵循情感论的美学观念……这一系列问题则是本文接下来所关注的重点。

二、《匈奴之战》画作与音乐的“互文表达”

《匈奴之战》作为李斯特交响诗中首部将绘画融入音乐“领地”的作品,有关音乐能否表达绘画作品也曾引起无数学者的质疑,甚至作曲家本人也写道:“很明显,那些只能客观地呈现出感觉的事物,无法提供与音乐的连接点;最低劣的学徒风景画家可能用几笔就能画出一幅比一个音乐家用最好的管弦乐资源描述的画面更真实。但如果上述这些东西被主观地认为是梦,冥想,情感升华,难道它们与音乐没有关系,难道音乐不能将其转化为神秘的语言吗?”广义上来看,相比于绘画可以使用色彩、形体和线条等媒介描写“具象”的客观事物而言,音乐则作为一门“抽象”的听觉艺术,作曲家在其中借助旋律、音响、和声、结构等要素呈现思想内涵,而听众便在音乐语境中获得审美体验。当然,这两种艺术门类实则也存在着某种共通性。长期以来,有一批学者认为绘画与音乐艺术这两者之间存在着“通感”之说。例如,舒曼曾在谈及音乐的想象时说过:“视觉这个永远在积极活动的官感,能把音响中产生的形象加以巩固和保持,随着音乐的进展,使它的轮廓变得愈来愈明确。”受瓦格纳“整体艺术”观念影响的康定斯基认为各类艺术的本源具有相似性,“不同艺术所使用的媒介,表面上完全不同,有声音、色彩、字……但最最内在,这些媒介完全一样:最终目标消除了它们外在的差异,并显露内在的同一性”。甚至李斯特本人也认为“音乐是一种‘具象的’艺术,他可以描绘出一首诗、一幅画、一朵花或一场风景”。此类相关阐述可谓比比皆是,因此可以达成一致的观点是:音乐与绘画之间确实存在着感官上的联觉。那么对于创作交响诗《匈奴之战》来说,作曲家主要面对的问题是,如何在正确理解画作的基础上用音乐“讲述”战争的全过程,包括细致地呈现出人物形象、颜色与光线等,以及在呈现时间脉络的同时,使用合理的曲式结构进行音乐叙述,甚至用音符言说画作之外的内容或者音乐背后的意义问题等。解读这些文本情节与创作方式,既折射出作品的诠释过程,也反映出作曲家的创作思路。

(一)绘画情节的提取

交响诗《匈奴之战》取材于考尔巴赫的一幅同名大型壁画,画作的首版完成于1833年至1834年间,随后作者又在1847年至1853年间对画作进行修改并于1853年完成终稿,该作最终呈现于柏林的新博物馆(Neues Museum)。(图1)值得一提的是,考尔巴赫的这项壁画的工作还在当时得到了普鲁士国王(Frederick William Ⅳ,1795—1861)的支持,但不幸的是,这幅壁画在第二次世界大战期间被毁。画作以公元451年正值西罗马帝国衰败之时的卡塔隆(Catalanian)平原战役为背景,描绘了一场由阿塔拉(Attila)所带领的一帮野蛮的匈奴人与西奥多里克皇帝(Emperor Theodoric)的基督教军队在罗马城外所进行的战斗。正如李斯特在总谱扉页中的描述:“这场战争是如此的狰狞,正如最后的几束阳光从大地上消失,取而代之的是对幸存者的黑暗压迫。这场战争源于狂怒,而终于对双方溃败灵魂的征服。”作品呈现了代表基督教的罗马人和代表异教徒的匈奴人为了建立新的社会秩序而进行的一场浩瀚野蛮的战争,相互缠斗的战士充斥着整个画面,双方战死的战士在死后继续从地面战斗到天空。战役的结局是基督教作为胜利的一方成功地消除匈奴异教徒势力,维护了和平与秩序。从历史角度上来看,这场战斗对于削弱阿塔拉匈奴的入侵军队的力量起到非常关键的作用。同时这场战争也标志着基督教与异教徒之间的首次正面冲突。

图1 威廉·冯·考尔巴赫《匈奴之战》

刘彦玲曾就画作《匈奴之战》的结构谈道:“这幅画包含了若干个层次,其背景与前景并置,同样,画作的上半部分和下半部分也是相同的结构。处于阴影部分的坟墓代表了古罗马,同时其前景部分又被匈奴与罗马人的战斗而占据。十字架的出现把观众的注意力吸引至画作的左上方。这个十字架代表着第三方力量,与这场战斗中的两个对手交织在一起。罗马人主要集中在左上方部分,而匈奴主要呈现在画作的右上方部分。”由此可以看出,该作中的前景分别为罗马人,坟墓和战争,背景是画中左上角的十字架,也是作为与匈奴人和罗马人平行的第三方力量。(图2)对此,作曲家本人也在曲谱扉页中做出证实:“作为展现在野蛮主义的入侵下基督教国家的人民如何通过上天的救援而免于毁灭,而这种上天的救援往往通过人像的形式体现出来。”任何形象背后都可能存在着象征与隐喻,这便涉及音乐内涵与意义的诠释层面。就此而言,李斯特曾在1879年5月25日给瓦尔特·贝奇(Walter Bache)的信中专门谈论了该作中“十字架”的叙事形象,他说:“在画作中出现了十字架和其神秘的光芒,我的‘交响诗’概念也就是基于此。赞美诗‘忠诚的十字架’逐渐展开,体现了在真实的对上帝和人的爱中,基督教最终取胜的理念。”如果说匈奴人代表着野蛮势力,罗马人代表着文明力量,那么十字架作为第三股势力也是基督教的标志,则象征着爱与救赎。

图2 《匈奴之战》画作结构图

(二)李斯特论音乐与绘画的通感

探讨音乐与绘画,几乎无法避及通感、联觉这种材料转换方式。“通感”一词英文为“synaesthesia”,又译“联觉”。《牛津文学术语词典》将“synaesthesia”一词界定为:“一种融合了不同感官印象的整合,也就是可以用其他几种相应感官的感觉特征来指引一种感官的感觉特征。”尽管通感与联觉同出一词,但就学科语境而言,其内涵各不相同。联觉通常涉及生理学领域,而在文学和艺术学领域中则常常被称为通感。钱锺书在《通感》一文中曾这样论述道:“在日常经验里,视觉、听觉、触觉、味觉往往可以彼此打通或交通,眼、耳、舌、鼻、身各个官能的领域可以不分界限。颜色似乎会有温度,声音似乎会有形象,冷暖似乎会有重量,气味似乎会有锋芒。”钱氏鞭辟入里的阐述不仅适用于文学修辞,同样也适用于音乐叙事领域。通感作为一种重要的心理现象,也有学者将其看作是“联想的一种特殊形式”。然而本文所关注的通感是指从绘画映射至音乐领域,即从视觉到听觉的一种联想感受。但所谓的“联想”,并不是靠纯粹的想象获得“有温度的颜色”和“有形象的声音”,而是依靠音乐话语作为表达媒介形成文本间的互动。李斯特在交响诗《匈奴之战》中也将画面颜色融于音乐表达,形成“色彩—声音”的通感反应。

康定斯基曾在《论艺术的精神》中将色彩与形式视为绘画特有的两种表现手段,色彩是能直接对心灵发生影响的手段,形式是内在含义的外现。下面我们不妨借助此番论述来看这两种方式在交响诗《匈奴之战》中是如何呈现的。在探究音乐对绘画色彩的表达之前,首先来聆听作曲家本人的想法。李斯特曾在总谱前的扉页中这样写道:

在听完考尔巴赫的故事并仔细揣摩他的作品之后,我认为可以将他的这种理念用音乐的形式表达出来。这个作品可以通过两个动机来再现两个超自然的形象。其中一个象征野蛮激情的狂怒,这让匈奴人践踏了很多国家,屠杀了许多人民。另一个象征着庄重的力量,源于基督教的美德——这不正是体现了古老的格里高利圣咏:忠诚的十字架?

除了介绍基本理念之外,为了使人物形象得以清晰呈现,作曲家在音乐中也使用不同的主题来表达颜色(即人物形象)的殊异。有关色彩问题,李斯特还在总谱前的扉页中如此写道:

考尔巴赫把这场匈奴之战看作是野蛮与文明的冲突,是过去与未来人文主义的碰撞。所以,在他用画作向我们展示这两位英雄的时候,他把其中一位人物用惨白浅绿的颜色来表现,仿佛他是一个邪恶的化身,而另一位人物则用稍微平和的色彩进行表达,同时他又在这幅画中的十字架上加入了具有穿透力的耀眼的光芒,使之看起来就像是胜利的宣告。

根据壁画中的形象与作曲家在扉页的论述可以看出,该作中至少包含了三个对比冲突的主题动机,分别是匈奴人主题、罗马人主题和象征着基督教信仰的圣咏主题(又称“十字架主题”),它们分别代表着不同的势力形象与色彩表达。如表1所示:

表1 交响诗《匈奴之战》三大主题形象

联系画作可以看出,作曲家有意将人物形象动机同绘画颜色相结合,同时还就音乐的“明暗”问题在总谱首页下方做出提示——“指挥者:‘整体颜色应该保持非常灰暗,并且所有乐器听起来像幽灵。’”甚至在1895年作品演出时,李斯特直接地用“颜色”跟演奏员进行沟通,他说:“‘先生们,如果可以的话,请多给我一点蓝色(忧郁)!这个调要求这样!’或者‘那是一个深紫色(内敛),请这样演奏!’”通过这些带有明显“颜色标签”的言辞话语,可以得知作曲家为突显或冷或暖的色彩明暗表达,将不同的主题形象赋予了不同的颜色,同时在作品演奏时也注入了这种“通感”的表达方式。正如黑格尔就颜色构思与认知所发表的看法:“颜色感应该是艺术家所特有的一种品质,是他们所特有的掌握色调和就色调构思的一种能力,所以也是再现的想象力和创造力的一个基本因素。”黑格尔的观点说明了艺术家对色彩的选择并非要完全遵循模式化的技术规则,在不违背事物本质特征的前提下可以自由地探索个性化的“着色”方式,李斯特对色彩的处理正是如此。

三、主题形象与原作色彩之契合

李斯特在其首创的交响诗中偏爱使用主题变形等技法来发展乐思,但除了对主题整体进行变化之外,作曲家其实还在主题内部或者表达方式上进行“预设”以寻求音乐中有关颜色明暗的表达。作品初始,便由大管—单簧管—双簧管先后奏出代表着“惨白浅绿”颜色的匈奴人主题。(表1)值得一提的是,该主题使用了极具民族特色的“吉卜赛音阶”(gipsy-scale)以表现匈奴人的形象。维尔本科斯舞曲(verbunkos)作为匈牙利的士兵舞曲,就常包含这种特殊的“吉卜赛音阶”。这是一条呈现在c小调上强调属音G的上行音阶,弱起节奏,该音阶的内部还包含着一个增二度音程A—B,减五度音程D—A,减三度音程F—A等匈牙利民间音乐特性音程。(谱例1)李斯特曾在《匈牙利的吉卜赛人及其音乐》一文中指出吉卜赛音乐的要素,即“小调式的音阶常常包括增四度、减六度、大七度和增七度。通过运用增四度常常获得一种奇异的光彩,甚至是一种耀眼的光辉”。使用匈牙利音阶,不仅可以作为一种形象喻指,而且该音阶中的特性音程也使音乐逐渐摆脱传统的三和弦结构,进而为调性扩张提供可能。除了主奏乐器之外,弦乐组连续使用弱(p)力度演奏一系列的三连音和六连音,并且自匈奴人主题第二次出现后逐渐增至强(f)力度,与此同时,作为伴奏部分的定音鼓在作品开始使用海绵鼓槌奏出,而在第25小节即匈奴人主题第二次呈现时改为木制鼓槌,这种由弱至强的音响效果也营造出匈奴人暗淡的色彩氛围。

谱例1 吉卜赛音阶

与匈奴人主题形成鲜明对比的是代表着基督教的罗马人主题(表1)。李斯特在扉页中将罗马人主题的颜色描述为“稍微平和”,而圣咏主题颜色为“耀眼的光芒”,这两种色彩明显与匈奴人主题形成反差。在音乐中,匈奴人主题、罗马人主题和圣咏主题所代表的不同形象多次交替进行,例如在第262-275小节中就出现罗马人与圣咏的“对话”,这种主题交织似乎在暗示着罗马人与基督教势力的某种联系。从配器的转接安排上看,罗马人主题由两支大管和大提琴奏出,其力度从第77小节的“弱”(p)逐渐加强,其间与呈现在“中弱”(mp)或“弱”(p)力度的圣咏主题不断转接,最终于第262小节发展至“极强”(fff)的力度,这种明显的强弱表现使主题形象更趋鲜明。

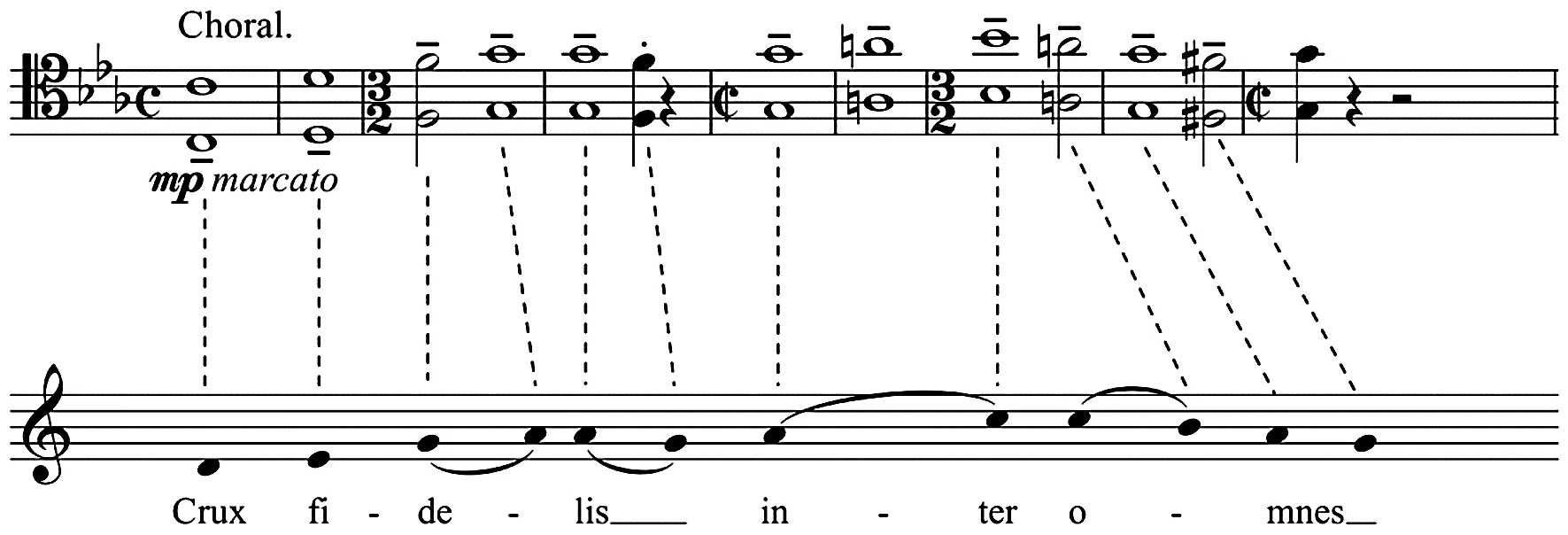

在第98小节,两支次中音长号首次奏出圣咏主题。(表1)有趣的是,作曲家在主题内部引用了格里高利圣咏(第271小节),该旋律使用平行八度模仿奥尔加农的形式,是一条具有明确节奏型和小节划分的自然音阶。通过作曲家在总谱下方注释的歌词得知,该旋律取材于格里高利圣咏应答圣歌《信仰之十字,圣高之圣树》(),故该主题又名为“十字架信仰”(Crux fidelis),其材料源于公元6世纪主教万南修·福多诺(Venantius Fortunatus)的圣咏副歌部分《歌唱吧,我的语言,为了这场神圣的战斗》()。(谱例2)

谱例2 《十字架信仰》(Crux Fidelis)原谱(15)See Solesmes Abbot Dom André Mocquereau, The Liber Usualis, New York: Desclee Company Press,1961, p.742.与译谱(16)歌词译文:“啊,十字架从不会失望,独一无二、尊贵显赫之树,没有任何森林可以孕育祂,叶子、花朵和果实,啊,可爱的木刻,祝福的元钉,你装载着甜美。”引自劳伦斯·L.迪阿冈-杰克昆:《潘诺夫斯基理论观照下的视觉艺术与音乐之比较研究:以李斯特为例》,邹彦译,见洛秦主编《艺术中的音乐》,上海:上海音乐学院出版社,2014年,第308页。

将上述谱例与交响诗中的圣咏主题相比较可以发现,主题中的音高材料完全来源于格里高利圣咏应答圣歌《十字架信仰》的第一句。(谱例3)

谱例3 交响诗《匈奴之战》中的圣咏主题

更有意思的是,全曲的“黄金分割点”(486小节*0.618=300小节)上呈现的是圣咏主题。尽管作曲家并未谈及音乐结构的安排意图,但圣咏主题的“言说方式”——尤其是音乐的材料与结构位置,或许均在暗示着圣十字架力量的核心位置。不难看出,李斯特之所以选择代表着中世纪基督教音乐的格里高利圣咏旋律,是想更加贴切地描绘壁画左上方圣十字架的重要形象。关于这种形式的应用,乔纳森·克莱格认为“李斯特在《匈奴之战》中使用‘忠诚的十字架’旋律,有助于将听众的注意力转移至历史战役其自身的时间阶段,同时也使这场战役以基督教的形式为背景——即名义上是欧洲的救赎历史”。如果说使用格里高利圣咏旋律代表着十字架的形象,那么作曲家使用管风琴奏出圣咏主题便是为该形象进行“着色”处理,其所加入的管风琴似乎是呈现十字架“耀眼光芒”的最佳表达范式。因此,无论是宏伟庄重的听觉冲击还是神圣的宗教意涵表达,该乐器皆可映衬出最终基督教战胜异教的故事结局。

从上述分析可以看出,尽管音乐脱胎于图画中的色彩体验,但李斯特作为创作者并不满足于纯粹再现原画中的故事,因此他又加入了个性化的艺术表现形式,即借助旋律(主题与变形)呈现动态式的音响画面。这不仅在原画作的基础上得到延伸,而且作曲家在其中也拓宽了艺术的表现形式,在音乐叙述过程中借助感官联觉让欣赏者可以“听到”颜色。实际上,无论是在音乐中呈现空间色彩,还是在图像中反映时间脉动,其方式都是借助于某种同构手段来塑造目标情景以此完成作品的叙述,进而最终唤起听众内心的意象与感悟。

四、音乐结构与文本叙述的融合

音乐作品的结构不仅仅是对音乐时间流动的静态外观反映,也是作曲家认识、映射和表征标题文本或思维理念时所采用的抽象形式之一。可以说,音乐结构之于标题音乐,不仅可以通过叙述次序与音乐材料的组织方式呈现出作曲家的谋篇布局,同时也可以反映出作曲家对事件的情节取舍与个人对文本的深度理解。针对交响诗《匈奴之战》的音乐结构问题,研究者们曾各持己见。凯撒·曼弗雷德(Kaiser Manfred)认为,《匈奴之战》的结构“可以同时被描述为圆形(因为使用了三部曲式)和线形(因为有一系列主题变形和音乐的传统主题)”。基思·托马斯·约翰斯(Keith Thomas Johns)认为,全曲可分为三个部分:“一、战斗,二、胜利,三、庆祝。”与此同时,沃尔夫拉姆·斯坦贝克(Wolfram Steinbeck)、曼弗雷德·安格勒(Manfred Angerer)等一批学者也在试图根据传统的奏鸣曲式进行结构划分。这些不同的分析阐释与结论也侧面反映出李斯特《匈奴之战》的音乐结构具有多重性特征。暂且不论这些研究结果的相异之处,笔者通过观察这些结构的划分方式可以看到,这些分析皆立足于音乐的主题材料或叙述结构,也就是说作品结构会根据音乐叙述的内容产生多种释义。音乐突破传统的曲式结构不仅是受到创作技术上的各种要素影响,还包括研究者在分析过程中对叙述路径与情节结构的不同诠释。正如彼得·布鲁克斯(Peter Brooks)所言:“叙事的意图是通过时间序列和时间呈现出来的各种意义的结构。”笔者基于传统曲式结构与主题安排,将从传统的奏鸣曲式结构来解读《匈奴之战》,见表2:

表2 交响诗《匈奴之战》结构图

实际上,将《匈奴之战》视为奏鸣曲式,无论是从音乐调式还是结构布局等处理来看都与传统结构有些背离。例如呈示部副部中的调性最初并没有与主部形成对比,而是继续沿用主调c小调,其后在第106小节才进入属调g小调,而且副部作为倒装再现,并未直接回归主调,甚至整个再现部都在同主音C大调上进行。尽管如此,结构上的“变形”并不意味着音乐叙述就此变得散漫无章,相反在李斯特看来,这种做法可以使音乐更加贴合情节的叙述。这一观点,正如他在扉页中对画作的描述:

这位音乐家认为他听到了战斗双方厮杀的喊叫,冷兵器接触的撞击声,伤员的哀嚎,以及战败者的悲伤,垂死人的呻吟,所有的这一切都被混合在一个可怕的和声中,同时这一切又仿佛来自一个远方的他所熟悉的祈祷者的声音,那种神圣的圣歌从天国缓缓传来,打破了长久的宁静。这种震耳欲聋的骚动也就增加了这首圣歌的强度与能量。这两个动机逐渐靠近,最后以联结收场;这两个动机互相压制,就如同两个巨人的徒手搏斗,直到其中的一支被认定为是神的真理,普世的慈善是人性的渐进,是往事的希望,这一切都以一股放射的具有穿透力的永恒的光线作为它胜利的征兆。

可以看出,作曲家是想在画作文本基础上用音乐描述一个“动态式”的战斗过程,那么音乐叙事的顺序是否与上述文本一致?如果相符,在音乐中又是如何呈现这一进程的?首先,从结构比例来看,引子为30小节,呈示部为103小节,展开部为216小节,再现部为109小节,毫无疑问,作曲家对展开部着墨最多。其次,展开部(第135-261小节)内部呈现了罗马人主题与匈奴人主题的交替“对抗”进行(表3),这也与作曲家对画作文本的描述相契合。

表3 交响诗《匈奴之战》展开部——Ⅰ.“对抗”

显然,在展开部的第一部分中,作曲家有意在传统调式的基础上使用了主题穿插、并置,复调对位等作曲技法,呈现出罗马人主题与匈奴人主题的对抗交织。从这种处理方式可以看出,音乐的情节发展与结构布局联系密切,作曲家借用奏鸣曲式原则生动地叙述出由“战斗”至“胜利”的叙事情节。甚至可以说,该作在借助丰富的音色配置基础上,通过不断呈现各主题原型及其变形完成音乐叙事,也正是在这个构建过程中,音乐本体结构与情节叙述达成融合。

通过分析《匈奴之战》中的音乐叙事模式可以看出,作曲家为了打通音乐与文本间的“通感”反应,有意使用特定的管弦乐配器手法来实现主题的多元变形方式,例如偏爱创新使用具有暗示性功能的色彩乐器来映射标题文本,使静态文本呈现出动态式的演变过程,以达到画作色彩与音乐表达的融合。不仅如此,叙述时序的接合还体现在音乐结构形式与标题文本的互动方面,其中使用不规则的奏鸣曲式也反映出作曲家在追求形式内容的表达上并未囿于传统的作曲技法,而是以营造音乐的意境表达为核心,重点关注音乐内容及其叙述视角。可以说,这些个性化的叙述策略在生动呈现音乐结构过程的同时,也显示出作曲家对形式与内容的深度思考,以及他独特的标题音乐创作观念。