东方艺术之旅试论劳伦斯・宾雍1929—1930年的亚洲之行

2022-04-08范丽雅京都大学人文科学研究所附属现代中国研究中心合作研究员

范丽雅 | 京都大学人文科学研究所附属现代中国研究中心合作研究员

一、前言

罗伯特・劳伦斯・宾雍(Robert Laurence Binyon,1869—1943)(图1)具有多重身份,既是20世纪英语圈著名的诗人、剧作家、文学评论家,也是艺术史家、博物馆策展人,担任过大英博物馆东方绘画部部长,其研究和著述领域横跨东西方的文学、艺术和宗教。1893年从牛津大学毕业后,他来到大英博物馆版画和素描部工作,刚开始对东方艺术的认识仅限于日本的浮世绘,对中国画几乎一无所知。但是他到任后接手的第一项工作就是整理和研究该馆购买的威廉・安德生(William Anderson,1842—1900)收藏品中的东方绘画,于是他边学边干,幸运的是此时他邂逅了几位访英的日本艺术家和学者,这其中对他的中国绘画观形成影响较大的有:出身于日本书画鉴定世家的古笔了任(1875—1933),东京美术学校(东京艺术大学的前身)校长冈仓天心(1862—1913)及其弟子,日本画画家下村观山(1873—1930),旅居伦敦的画家兼散文家牧野义雄(1869—1956),还有美术杂志《国华》的主编,东京帝国大学美术史讲座教授瀧精一(1873—1945)。古笔传授给宾雍日本式的书画鉴赏、鉴定及装裱知识,下村和牧野则以艺术家的实践传授给宾雍笔墨纸砚等文房四宝知识,冈仓天心和瀧精一的英文著作及他们主持的《国华》,则为宾雍理解东方绘画背后的儒、道、佛及禅宗思想,提供了理论和视觉依据。以这些为基础,宾雍从1908年开始先后出版了《远东绘画:亚洲及中日两国绘画史入门》(Painting in the Far East:An Introduction to the Нistory of Pictorial Art in Asia,Especially China and Japan,1908,以 下 简 称“远东绘画”)、《龙腾:中日艺术理论与实践》(The Flight of the Dragon:An Essay on the Theory and Practice of Art in China and Japan,1911)、《弗利尔收藏中的马远山水画长卷》(Ma Yüan‘s Landscape Roll in the Freer Collection,私家版,1916)、《英国收藏的中国画》(Chinese Paintings in English Collections,1927)、《亚洲艺术中人的精神》(The Spirit of Man in Asian Art,1934)等一系列面向英语世界一般读者的介绍东方艺术的著作。不仅如此,1904年,当大英博物馆购买《女史箴图卷》时,版画和素描部部长悉德尼・考尔文(Sidney Colvin,1845—1927)和宾雍除了征求沙畹(Édouard Émmannuel Chavannes,1865—1918)、伯 希和(Paul Eugène Pelliot,1878—1945)、翟理斯(Нerbert Allen Giles,1845—1935)等英法汉学家的意见以外,还特意征求了古笔的意见,才最终决定买下这幅举世名画,下村还被邀参与此画的修补工作。鉴于此,宾雍在《远东绘画》和《日本艺术》等书中,表达了对古笔和下村的不胜感激之情。

图1 青年时代的宾雍https://en.wikipedia.org

被冈仓天心在《东洋的理想》(The Ideal of the East,1903)和《茶 之 书》(The Book of Tea,1904)等英文书籍中描绘的神秘东方所吸引,宾雍很早开始就对东方的艺术和文化产生了浓厚的兴趣和憧憬之情,期盼有一天能踏上探索包括中国和日本艺术在内的东方艺术之旅。但遗憾的是20世纪初的大英博物馆由于经费极其欠缺,无法派遣年轻的策展人到东方来学习,因此,宾雍亚洲之旅的梦想一直到1929年,在其好友美术史家矢代幸雄(1890—1975)的热心协助下,才终于得以实现。矢代凭借其与日本政界和学界的人际网络,从大仓和三井等财阀筹集到了大笔资金,于是在1929年的夏天,向宾雍和他的两个大英博物馆同事,东方陶瓷研究专家罗伯特・洛克哈特・霍布逊(Robert Lockhart Нobson,1872—1941)(图2)和玉器收藏家奥斯卡・查尔斯・拉 斐 尔(Оscar Charles Raphael,1874—1941)发出了访日的邀请。

图2 大英博物馆策展人,东方陶磁器专家罗伯特・落克哈特・霍布逊https://en.wikipedia.org.

从1929年10月至1931年1月,在历经半年之久的亚洲之行中,宾雍一行的足迹遍及加拿大、日本、中国、朝鲜、安南(今越南)、高棉(今柬埔寨)、锡兰(今斯里兰卡),考察了朝鲜高句丽时代的佛教寺院及乐浪遗迹、柬埔寨的吴哥窟、锡兰古都坎蒂近郊的佛教石窟遗迹,也参观了加拿大皇家安大略博物馆,日本的三大帝室博物馆,中国的北平故宫博物院和古物陈列所以及朝鲜的李王家美术馆等国公立博物馆,还拜访了中日两国著名的私人收藏家,观赏了两国公私收藏的东方艺术精品,他们的亚洲之旅可谓是硕果累累的探索东方艺术和佛教圣地之旅。

二、探索东方艺术之旅

如上所述,宾雍的访日计划是他多年好友,时任东京美术研究所(东京文化财研究所的前身)所长矢代幸雄筹划,并得到东京帝国大学文学部部长兼美术史讲座教授,《国华》主编瀧精一的协助,两人争取到了三井和大仓等日本大财阀资金上的援助才得以实现。为此,日方还专门成立了一个由矢代幸雄和瀧精一为核心,接待宾雍一行的“宾雍欢迎委员会”,委员会由牧野伸显(1861—1949,内大臣)伯爵、大仓喜八郎(1882—1963,大仓财阀第二代掌门人)男爵、门野重九郎(1867—1958,大仓财阀常务董事)、团琢磨(1858—1932,三井财阀掌门人)男爵及其长子团伊能(1892—1973,东京帝大美术史研究室副教授)、桦山爱辅(1865—1953)伯爵、松平直亮(1865—1940,帝室博物馆顾问)伯爵、三原繁吉(1878—1956,日本邮船公司董事长,浮世绘协会理事长)、杉荣三郎(1873—1965,东京帝室博物馆馆长)、和田英作(1874—1959,西画家,东京美术学校校长)、市河三喜(1886—1970,东京帝大英文系教授)、齋藤勇(1887—1982,东京帝大英文系教授)、姉崎正治(1873—1949,东京帝大宗教学教授兼图书馆馆长)等日本政界、财界、博物馆界及学术界要人所组成,可见日方接待宾雍一行规格之高且隆重。这其中桦山、团(伊能)、门野、三原、姉崎等参与了1934年3月“国际文化振兴会”(国际交流基金会的前身)的创建,并分别担任该会的理事长、常务理事及事务局长,从这点来看,宾雍一行的访日不仅带有艺术色彩,也具浓郁的政治色彩。

关于宾雍一行亚洲之旅的日程及主要活动,旅日英国学者,福冈大学教授约翰・特拉维尔・哈切(John Trevor Нatcher)1995年出版的宾雍传记中,有详细的记述,本文以该传记为基础资料,聚焦于宾雍访日和访华的日程,参考宾雍和霍布逊的旅行报告,以及当时日本报刊杂志刊载的新闻报道等其他文献,考察宾雍一行在中日两国的主要活动,以及这些活动和宾雍参与的1935年“伦敦中国艺术国际展览会”(The International Exhibition of Chinese Art in London,1935—36. 以下简称“伦敦艺展”)之关联性。

1. 亚洲之旅的主要活动之一――访日途中的访华和东京帝国大学连续讲座

据笔者研究,宾雍和其大英博物馆的同事霍布逊、拉斐尔一起于1929年9月9日乘坐“法国皇后”号邮轮抵达横滨港,市河、斋藤、矢代三人亲自到码头来迎接,并陪同宾雍一行到镰仓,参观了著名的镰仓大佛。完毕之后,宾雍一行返回邮轮,启航前往神户港,从神户至下关,再渡海抵达日据时代的朝鲜首都京城(今韩国首尔市)。他们在朝鲜逗留了9天,参观了石窟寺及日本考古学家关野贞(1868—1935)等人正在发掘的乐浪遗址后,再经由京城抵中国的奉天(今中国沈阳市),于9月16日到达北平。

笔者认为宾雍一行把邀请方日本方面安排的活动往后推,把去北平的日程提前的理由有以下三个:其一是为参观此时正在北平举办的几个展览会。这其中最重要的展览就是大卫・波西瓦尔爵士(Sir Percival David,1892—1964)(图3)1929年7月与北平故宫博物院合作,在紫禁城内景仁宫举办的“宋元明瓷器展”。宾雍他们一行赶赴北平,和主持该展的大卫爵士汇合并参观展览。除此之外,他们还参观了国立历史博物馆主办,以河南省信阳市附近发掘品为核心的“宋代官窑出土品展”,以及古物陈列所在武英殿主办的“宋元明清陶磁器展”。其二是为了参观1928年以中央研究院历史语言研究所的李济(1896—1979)为首的中国考古学家在河南省安阳市近郊殷墟发掘的出土品。最后一个理由就是宾雍一行想趁这个千载难逢的好机会,观赏秘藏深宫的乾隆收藏。关于第三个理由,依据上述霍布逊的报告,宾雍亚洲之行途中寄给女儿们的书信,以及当时北平故宫博物院理事会里另一位外国人理事约翰・卡尔文・福开森(John Calvin Ferguson,1866—1945)寄给女儿的家书,可知宾雍一行通过大卫爵士的朋友,此时已是故宫博物院理事的福开森引荐,如愿以偿地见到了时任故宫博物院古物部副部长的马衡(1881—1955)和故宫陶磁研究专家郭葆昌(1867—1940)。在马、郭两位特意安排下,宾雍一行终于获得了观赏乾隆收藏中的历代书画名迹和青铜器等中国艺术精品机会,而且通过这次交往,马衡和霍布逊之间建立起了深厚友谊。1934年,已升任故宫博物院院长的马衡不仅用其擅长的书体,为霍布逊编纂的大卫爵士收藏目录题写了封面的中文标题(图4-6);次年,和郭葆昌一起,作为故宫文物专家,参与了大卫爵士、霍布逊等5人发起举办的伦敦艺展(图7)。就这样,宾雍一行为了亲睹中国考古学家发掘成果及大卫爵士策划的展览会,在北平逗留了近一个月之后,才从海路返回日本,于1929年10月2日抵达东京。

图3 英国东方瓷器大收藏家大卫・波西瓦尔爵士

图4 马衡为霍布逊编《大卫爵士陶瓷图录》题写的封面,A Catalogue of Chinese Pottery and Porcelain in the Collection of Sir Percival David Bt., F.S. A. By R.L.Hobson, C.B.London: The Stourton Press,1934.

他们稍作休息之后,宾雍就开始了他在东京帝国大学的题为“英国艺术和诗歌中的风景”(Landscape in English Art and Poetry)的连续讲座,分别安排在10月7日、10日、12日、14日、21日、24日,总共6次。为配合这次讲座,在开讲的前一天,宾雍把他带来的54件英国水彩画名作和日方出展的水彩画作品合在一起,在矢代的工作单位,东京美术研究所内的黑田画伯纪念馆举办了“英国水彩画展”。10月7日开始的第一天讲座,先是由宾雍的老朋友,《国华》主编瀧精一教授介绍了宾雍作为诗人和东方艺术研究专家所取得的成就。在接下来的连续讲座中,宾雍一边通过幻灯片把18世纪至20世纪初的英国水彩画杰作放给听众观赏,一边介绍了该时期英国文学史和美术史上诗歌与绘画的关系。讲演中,宾雍以华兹华斯、特纳等英国19世纪代表诗人和画家为聚焦点,指出反映在他们诗歌和绘画作品中的自然观与东方艺术家作品中的自然观不无相同之处,说:“华兹华斯的诗歌表达了对大自然的感情和宇宙的概念,这点在欧洲是崭新的事物,其本质是属于北方的。我认为华兹华斯对东方思想和东方艺术完全无知,但他对大自然的态度无疑和中国及日本的诗人、艺术家对于自然的态度很相似。不一定完全一模一样,但其精神上的近亲性可谓一样。若说有什么不同,那就是华兹华斯从大自然中获得深深的喜悦感,但我以为那是一种静谧的喜悦。”

图5 马衡题写的扉页篆书《大卫爵士陶瓷图录》,A Catalogue of Chinese Pottery and Porcelain in the Collection of Sir Percival David Bt., F.S. A. By R.L.Hobson, C.B.London: The Stourton Press,1934.

图6 大卫爵士用中文题写的跋文,A Catalogue of Chinese Pottery and Porcelain in the Collection of Sir Percival David Bt., F.S. A. By R.L.Hobson, C.B.London: The Stourton Press,1934.

图7 伦敦艺展执委会秘书兰姆聘请马衡担任名誉委员会委员的信及马衡回信。宋兆霖著,李柏如翻译·监修:《回顧錄:故宮博物院の歴史》,台北故宮博物院,2014,图158。

这个连续讲座深获东京帝大教员和学生们的好评,为此,日本哥伦比亚唱片公司还专门发行了两张题为“诗人宾雍”的唱片,上面收录了宾雍的6场现场讲演录音和诗人朗读其创作的诗歌“献给倒下去的”(“For the Fallen”)的录音。与此同时,“英国水彩画展”也在当时英国驻日大使约翰・安东尼・塞西尔・廷力爵士(Sir John Anthony Cecil Tilley,1869—1952)和日本皇族及政治家的热情支持下,取得了圆满的成功,于10月24日降下了帷幕。这种展览会和连续讲座相配合的活动不仅得到东京帝大教师和学生们的赞赏,也深受普通市民的欢迎。关于这点,陪同宾雍一起访日的霍布逊在寄给大英博物馆纪要的报告书中,记述了宾雍在日本受欢迎的情形。他说:

宾雍先生作为诗人,作为研究日本艺术的著作家,在这个国家早已家喻户晓。他的讲座取得了令人吃惊的成功。对于他的同事来说,看到讲演大厅中挤满了热切地聆听他讲演的日本学生,可谓是最喜悦之事。语言似乎不成为阻隔宾雍和他听众之间的障碍。日本人对文学和艺术的魅力尤其敏锐,而宾雍先生的讲座无疑给日本人留下了美好印象。他主持的展览会(英国水彩画展览会)每天大约也有500名观众来访参观。

另外,除了东京帝大之外,宾雍还应邀在日本英文学学会、京都帝国大学以及东北帝国大学做了讲演,皆受到热烈欢迎。以英文学会的机关报为主,日本的英语和英国文学的学术杂志不但刊载了宾雍的讲演稿,还刊出了日本学者研究宾雍诗歌的学术论文。就这样,宾雍通过讲座、讲演和绘画展,发挥了向日本知识分子及一般民众介绍英国艺术和文化的“文化大使”作用。关于这点,不仅宾雍的同事霍布逊,就连廷力驻日大使也给予了高度评价。这从以下廷力大使寄给当时的外务大臣阿瑟・亨德森(Arthur Нenderson,1863—1935)的特别报告中可窥知一斑。

宾雍先生的成功最令人瞩目。(他)每次的讲座都有上千人听众,其中大部分是学生。(中略)据我从东京帝国大学图书馆馆长姉崎教授那里得到的最可靠信息,在这个国家,宾雍先生不仅给那些实际参加过他讲座的听众,也给一般知识阶层留下了极深刻的印象。(中略)宾雍先生成功的主要原因是他的谦虚,对日本艺术明白无误的热爱,以及他的英语词汇和发音之美等。讲座的成功远远超出了各方预料。

2. 亚洲之行中的主要活动之二―― 在日观赏中国绘画名迹与出席茶道会

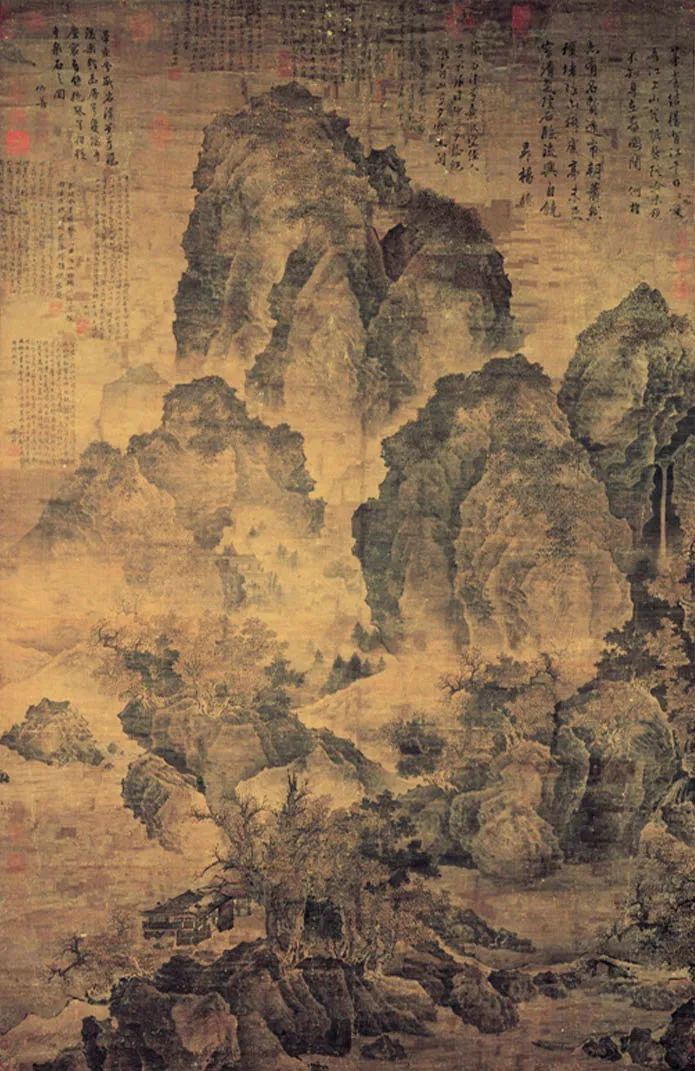

在长达三个月之久的访日行程中,宾雍一行除了主持举办上述展览会,三个帝大的讲演和讲座以外,其余时间都用来出席日方为他们安排的各种活动,与政治家、实业家、大学教授以及收藏家展开广泛的交流,而观赏日本收藏的中日两国古典艺术收藏则是他们长年的夙愿。这个愿望在瀧精一、矢代幸雄、正木直彦(1862—1940)等人的热心协助之下,都得到了满足。宾雍一行不仅观赏了三大帝室博物馆,京都的知恩院,奈良的正仓院、法隆寺、中宫寺等公共博物馆和古寺院收藏的珍贵书画和佛教雕刻,也赴黑田长成(1867—1939,以收藏南宋时代书画册《笔耕园》而著称)侯爵、细川护立(1883—1970,永青文库创始人)侯爵、德川义亲(1886—1976,德川美术馆创始人)侯爵、益田孝(1848—1938)、根津嘉一郎(1860—1941,根津美术馆创始人)、岩崎小弥太(1879—1945,静嘉堂文库美术馆创始人)男爵、原富太郎(1868—1939)、村上龙平(1850—1933)、上野精一(1882—1970)等贵族和财阀收藏家宅邸,欣赏他们收集的“古渡”和“新渡”中国书画。比如,宾雍在知恩院看到传南唐徐熙的《莲池水禽图》(图8)之后,印象深刻,以至于4年后的1934年,他在哈佛大学诺顿诗学讲座上,用生动的语言栩栩如生地介绍了这幅画。

图8 莲池水禽图 绢本著色 122cm×73.8cm各幅 传南唐徐熙 现藏京都知恩院大阪市立美术馆编:《宋元の美術》,东京:平凡社,1980,图61。

在日本,有一幅据传是一位10世纪著名巨匠之作的对幅莲花画(图版23)。这幅画极忠实于自然,但比这更打动我们心旋的是线描的优雅与脱俗,亦即在那些让我们惊讶不已的任何一位欧洲画家作品中必能看到的花朵之纤细以及对花朵生命之姿融合在一起的那种威严感。这是因为在这幅画上,我们看到的花朵并不只是被看作是点缀人类生活的令人愉悦的装饰物,而是被视作不亚于人类并具有尊严的生物。花朵内含的力量破土而出,茁壮成长,纤细的根茎亭亭玉立,带着凌然不可侵犯之姿,在空气中颤抖。花朵的感性及其缓慢或迅速地从神秘花蕾到绽放开美丽的花朵,正是这个过程(而不是花朵那令人喜悦的颜色和质感),才是创作花鸟画这一艺术的真正动机。

《莲池水禽图》是对幅画,无论取左右哪一幅,都能自成独立的绘画空间。宾雍用幻灯片展示给哈佛大学师生们看的图版就是右侧的那幅。依据他的解释,这幅画描绘的是莲花从含苞欲放到残荷败叶的整个生长过程,通过描绘莲花楚楚可怜之姿,来表现宇宙间万物的斗转星移和生命之无常,给观者强烈的视觉冲击,可见宾雍对这幅花鸟画的理解基本上沿袭了之前他对李迪和楼观的《芙蓉图》的思维模式,其背景就是冈仓天心在《茶之书》中描述的情景给宾雍留下了深刻印象,即在静寂朴素的茶室中,边欣赏古典书画和插花,边品味茶道的综合艺术。另外,除了观赏日本所藏“古渡”和“新渡”以外,宾雍一行还赴三井财阀掌门人益田孝位于静冈县御殿山别墅,细川护立侯爵位于目白的宅邸以及三井高栋(1857—1948,三井家第10代掌门人)位于麻布区今井町豪宅,参加这些财阀和贵族们举办的茶道会和晚餐会,在装饰着插花和水墨画的简朴茶室中,在冈仓的《茶之书》中所描述的“花儿独奏亦有趣,但与绘画和雕刻融合的协奏则会更让人有如醉如痴之感”的气氛中,宾雍身临其境地享受了日本艺术的综合美。关于这点,和宾雍一起受邀参加了三井宅邸晚餐会的正木直彦在1929年10月11日的日记中,记载了当日的情形。

……下午七时半,受邀出席三井男爵家晚宴,有英国和德国大使,林[权助]男爵,宾雍夫妇等其他外国客人多位。观赏了梁楷的《鞑靼人骑马图》和传马远《寒江独钓图》两件绘画,圆山应举的《雪松屏风》。茶室内摆放着祥瑞水指、伊贺水指,还有那个上面带角的北野茶罐。

从以上记述中,可知宾雍一行访日期间,在日本贵族和财阀收藏家豪宅中,不仅观赏了传马远的《寒江独钓图》等众多中日艺术精品的真迹,还目睹了茶室内收藏的珍贵茶具。为此,宾雍在从日本和中国寄给女儿们的信中,谈及欣赏这些“古渡”和“新渡”中国书画所感时,形容说像是旧友重逢般,感到无比喜悦和满足,可见他亚洲之旅的成果远超出他的期待。

三、宾雍亚洲之旅的意义及对其著述和讲演活动的影响 ―― 兼论与伦敦艺展的关联性

1. 艺术意义

宾雍亚洲之旅究竟具有何种意义呢? 依笔者所见,主要集中于以下两点。

首先从艺术观点来看,宾雍通过访日和访华,不仅观赏了日本国公立博物馆、美术馆及私人藏家收藏的“古渡”和“新渡”中国画真迹,也在其诞生地的中国观赏了视为中国艺术主流的元明清文人画,可以说这趟亚洲之旅,使宾雍得以掌握东方绘画的整体形象,并获得了这一领域的感性知识。除此之外,亚洲之旅不仅让宾雍能够目睹以前从《国华》刊载图版上认知的中国画真迹,还明确感受到了中日两国之间在艺术上的血缘关系。但对比一下宾雍亚洲之旅之前对中国画的认知,笔者认为亚洲之旅以后的宾雍中国绘画论中的日本色彩反而倒是更加浓郁,依据有以下几点:一是宾雍回国后寄给大英博物馆纪要的有关亚洲之旅报告中的记述;其二是他1934年出版的讲演集《亚洲艺术人的精神》中记述的访日所见的绘画;最后是宾雍在伦敦艺展开幕期间发表的几篇有关论述中国画的论文,这些论文被艺展执委会成员编辑出版的图录所收录。在这些论文中,宾雍提示的绘画图版仍然是日本所藏的马远、夏珪、徽宗帝的作品,即“古渡”中国画。为揭示宾雍亚洲之旅前后对中国画认识上是否发生了变化,笔者在这里以其早期代表作《远东绘画》中有关中国画的解说为例,检视宾雍1929年之前对中国画的认知。

在该书第九章,宾雍列举了南宋李迪的《芙蓉图》,关于这幅作品,他解释说和欧洲静物画相比,中国艺术家不满足于只画出花朵的美丽和真实,而是通过残枝败叶,来呈现生命之无常和短促,从而使得观赏者从画中领悟生命的意义。对中国画这种独特的解读,也表现在宾雍对《国华》刊载的元初画家楼观《芙蓉图》的解读上,他认为这幅画比李迪的《芙蓉图》更好,因为画中大幅的留白更激发观赏者的想象力,因而更有韵味,他的这种以禅宗思维模式来解释中国画,显然是深受冈仓天心艺术论的影响。

那么,亚洲之行后的宾雍对中国画认识是否有所改变呢?答案是否定的。

的确,宾雍在《亚洲艺术中人的文精神》以及《中国画》等著作和论文中,刊载了传王维的《瀑图》(图9)和传董源的《平林霁色图卷》(图10)的图版,也在伦敦艺展开幕期间皇家美术学院举办的讲演中,提及并在讲演稿中刊载了中国政府出品的北宋范宽《臨流独坐図》(图11),但和宾雍解说传夏珪《长江万里图卷》和牧谿《烟寺晚钟图》的精彩优美文字相比,给人一种心有余而力不足之感。笔者认为这或许是宾雍因不了解以范宽为代表的北宋山水画和以王维、董源为代表的南宗文人画,而显得茫然不知所措之故。换句话说,尽管宾雍实现了赴东亚亲眼观赏中国画真迹的梦想,但他对中国画的理解基本上还是停留在他撰写《远东绘画》时的视野,几乎没有前进一步。关于这点,亚洲艺术史学家,纽约大学美术研究所的亚历山大・科本・索 珀(Alexander Coburn Soper,1904—1993)教授1961年发表在美国艺术史杂志上的论文,为笔者提供了一个佐证。

图9 瀑图(局部)纸本水墨42cm×123cm 传唐王维 现藏京都智积院

图10 平林霁色图卷(局部)纸本墨画淡彩 37. 5cm×150.8cm 传五代董源 现藏波士顿美术馆上海博物馆编:《翰墨荟萃:美国收藏中国五大宋元书画珍品》,上海书画出版社,2012,图9。

图11 临流独坐图(局部) 绢本 水 墨 淡 彩156.1cm×106.3cm北宋范宽 现藏台北故宫博物院

索珀教授把《远东绘画》初版和1934年版做了对比之后,承认宾雍的缺陷不仅是他个人的,也是他所处的那个时代的缺陷,但也指出宾雍1929年访华时,在北平故宫博物院和古物陈列所观赏了为数众多中国画佳作的真迹,也在历史博物馆考察了中国考古学家发掘的安阳殷墟出土品,但这些经验一点儿也没被宾雍运用到1934年再版的《远东绘画》一书中,故索珀教授批评宾雍解释中国画的“古渡”式的“日本之眼”几乎没有改变,指出:

他(指宾雍)有关中国画之经验,至少在他开始研究这个话题之时,似乎就已经定格了。他提及故宫博物院,虽然也承认“在日本和中国观赏收藏的好处”,但完全没有揭示他关于这些位列中国艺术传统最前列的伟大画家名字,北宋和元代山水画专家或其后王朝文人画家们的知识(虽然最近二、三年,这些巨匠们的作品通过《故宫书画集》和喜龙仁的《早期中国绘画史》都可以看到了) (以下略)。

此言无疑一语中的。此外,宾雍观看中国画“古渡”式的“日本之眼”不仅体现在他的著作上,也给他参与的伦敦艺展中国画选件工作打下了很深的烙印。

1934年宾雍接受大卫爵士等艺展发起人的委托,担任展品选件委员会委员,主要负责挑选来自欧亚各国的大博物馆、美术馆及私人藏家送展的中国画。各国出展的中国画展品中,除了一部分北宋和元末四大家等中国政府出展的书画作品,以及日本关西财阀藤井善助(1873—1943)“新渡”中国画收藏中的传许道宁(生卒年不详)《秋山萧寺图》(图12)之外,其他都是日本或欧美出展的带有南宋风格的绘画作品,如传南宋江参的《水牛山水卷》、马贲的《百雁图卷》、牧谿的《竹雀图》(图13)、李安忠的《鹑图》(图14),马远的《春景山水图》(图15)等等。其中根津嘉一郎出展的《竹雀图》和《鹑图》原本是足利义政(1436—1490)的“东山御物”(指足利义政通过日明贸易带回的书画和陶瓷等中国文物)旧藏,可谓是“古渡”佳作。

图12 秋山萧寺图卷(局部)绢本墨画49cm×148cm 传北宋许道宁 阿部房次郎旧藏 现藏京都藤井齐成会有鄰馆大阪市立美术馆编:《宋元の美術》,东京:平凡社,1980,图48。

图13 竹雀图 纸本墨画 84.5cm×30.9cm 南宋牧谿足利义政“东山御物”之一,现藏根津美术馆。根津美术馆编:《南宋の絵画:才情雅致の世界》,同出版,2004,图60。

图14 鹑图 绢本著色 24.4cm×27.8cm 南宋李安忠 足利义政“东山御物”之一,现藏根津美术馆。根津美术馆编:《南宋の絵画:才情雅致の世界》,同出版,2004,图23。

图15 春景山水图 绢本墨画淡彩 23.8cm×24.2cm 南宋马远 完颜景贤旧藏,现藏波士顿美术馆。吴同编著/凑信幸翻译监修《唐宋元絵画名品集:ボストン美術館蔵》,东京:大塚巧艺社,2000,图64。

此外,除了绘画本身之外,就连解说这些绘画的参考书,此时宾雍引用的仍然是日本出版的美术书籍。日本学者撰写的著作作为参考书,也被宾雍、霍布逊、拉斐尔等人编辑出版的官方图录所收录。这些都反映出:到1930年代为止,欧美大博物馆和美术馆在收集、展览及研究中国画上,仍然受到了日本式鉴赏观的强烈影响,但宾雍在伦敦艺展执委会中,负责绘画的选件、展览以及图录的编辑和出版工作,因此他个人对于中国画的喜好,无疑在很大程度上左右了艺展中国画的选择。

2. 政治意义

从当时日趋紧张的东亚地区政治与外交局势来看,宾雍一行的访日和访华似乎多少起到了一点缓和中日两国紧张关系的“润滑剂”作用,但考虑到作为伦敦艺展发起人之一的霍布逊和拉斐尔陪同宾雍一起出访亚洲;1935年4月他们俩又作为艺展“英方选件委员会”成员,陪同大卫爵士访华和访日,故笔者认为1929年宾雍一行访日的最大成果,就是在1935年4月日本政府严禁国公立博物馆及私人藏家把被指定为“国宝”和“重要美术品”的藏品出国展览情势下,成功征集到大学和私人藏家收藏的中国艺术精品。亦即宾雍得到通过访日而建立起来的以贵族和财阀政治家、学者及私人藏家为核心的民间亲英团体“日英协会”协助,使得日方展品冲破日本政府的层层阻挠,终于在艺展开幕之前的1935年9月抵达伦敦。

关于“日英协会”的组成人员,我们可从宾雍访日时日方组织的“宾雍欢迎委员会”组成人员名单,还有以下宾雍于1929年10月5日出席在东京会馆举办的欢迎晚宴之际,手录的出席者名单中可窥一斑。因为这份名单的出席者中,除了瀧精一以外,其他人后来大都成为“日英协会”在东京设立的“英国国际中国美术展览会出品委员会”主要成员(名字下画线者),而且他们的名字还被列入了伦敦艺展的外围组织“外国人一般委员会”(Foreign General Committee)。

瀧(精一)博士和夫人、市河(三喜)博士和夫人、团琢磨男爵和夫人及长公子(团伊能)夫妻、三谷(隆信,1892—1985)男爵和夫人、冈仓(由三郎,1868—1936,冈仓天心的弟弟)教授、益田(孝)男爵、矢代(幸雄)教授和夫人、曾根先生和夫人、三隅博士和夫人、斋藤(勇)博士夫妻、新渡户(稻造,1862—1933,曾任国际联盟事务局局长)博士和夫人、原(富太郎)先生和夫人及女儿、雷・加里斯先生(Mr. Le Gallais)、加斯比先生(Mr. Gassby)、大仓(喜七郎)男爵和夫人。其他,正木(直彦)和夫人、沟口(直亮,1878—1951)伯爵夫妻、津岛先生和夫人、横山(大观)夫妻、冈田(哲藏)教授、竹内夫妻、久米教授、姉崎(正治)教授、野上先生、野村先生、(德国驻日大使恩斯特・阿瑟)・佛莱茨(Ernst Arthur Voretzsch,1868—1965)博士及夫人、(加拿大首任驻日公使)赫伯特・马拉及夫人、乔治・桑逊姆先生和夫人、德・雷教授和夫人(Professor De Re & Mrs. De Re,东京帝国大学外国人教员?)、多尔美先生(Mr.Dormer)、罗宾逊夫妻(Mr. & Mrs Robinson)、泽田(廉三,1888—1970,三菱财阀第三代掌门人岩崎久弥的女婿)先生和夫人、吉田(茂,1878—1967,二战后日本首任首相)先生和夫人、筒井先生和夫人(以上3名是日本外务省负责欧洲外交事务的外交官)、野口米次郎(驰名英美和明治、大正、昭和期的诗人,1875—1947)等。

宾雍访日时结交的岩崎小弥太、细川护立、根津嘉一郎等日本贵族和新兴财阀收藏家,以及当时驰名欧亚大陆的古董商,山中商会的掌门人山中定次郎(1866—1936)及其常务总经理冈田友次(1880—1957)等一起,热情接待了1935年4月为征集展品而访日的以大卫爵士为首的“英方选件委员会”,并答应他们给予全面协助(图16、17、18、19、20)。

图16 宾雍和夫人在细川护立侯爵位于目白宅邸前的纪念照(拍摄于1929年10月)。前排左起宾雍夫人和宾雍,后排右起山中定次郎、宫又一(山中商会纽约分店职员)、细川侯爵、霍布逊、拉斐尔、奥田诚一(中国陶瓷专家)。转载自前揭《山中定次郎傅》,1939。

事实上,伦敦艺展举办期间,英国政府及媒体大势宣扬中国政府出借的故宫展品是展览会主力展品,但在皇家美术学院和伦敦大学东方学院及莫利成人教育学院合作举办的40多场官方讲演会讲师名单中,却没有中国政府派遣的学者或当时旅居英国的中国人学者和书画家,乃至驻英大使郭泰祺(1889—1952)的名字。南京国民政府派往伦敦艺展的特使郑天锡(1884—1970)虽然在皇家美术学院的官方讲演会上做了讲演,但他的讲演稿却没有被皇家美术学院机关报收录。与此形成鲜明对比的是,日本美术史家矢代幸雄的讲演不但被安排在艺展发起人大卫爵士之后,而且他的讲演稿还被皇家美术学院机关报刊载。此外,除了皇家美术学院讲演之外,矢代还和霍布逊一起,受艺展执委会委托,在伦敦大学附属考陶尔德美术研究所(现在的考陶尔德艺术学院)举办了6次题为“远东卷轴画”的连续讲座。可若考察一下皇家美术学院和伦敦大学东方学院及莫利成人教育学院合作举办的40多场讲座信息,就会发现英方并没有把上述题目的讲演邀请,抛向当时已在伦敦大学东方学院任教,并出版过《中国之眼》(The Chinese Eye,1935)等有关中国书画英语书籍的书画家蒋彝(1903—1977),或当时在牛津大学、剑桥大学以及伦敦大学进修或学习的其他中国人学者。笔者推测英方如此厚待以矢代为首日本人美术史家的理由有以下几点。

首先是矢代本人在1925年,由伦敦专门出版高级艺术书籍的美第奇出版社(Medici Society Ltd.,1908—)出版了3卷本研究波提切利英语书籍《桑德罗・波提切利》(Sandro Botticelli,3 vols)。此书一出版,就受到西方艺术史界好评,矢代是第一个以东方学者的身份,登上了西方文艺复兴绘画研究的殿堂;其次是伴随着这本大作的出版及在西方获得的名声,回国后的矢代极受日本艺术史学界的重视,从1930年开始,他就频频接受哈佛大学和伦敦大学东方学院等欧美顶级大学的邀请,在这些大学开设东方艺术讲座,介绍中日两国绘画和佛教雕刻,因此,可以说此时的矢代已经是一位蜚声国际艺坛的知名艺术史家。

但除了以上这些因素之外,笔者认为更为重要的无疑是以下政治和外交因素起了相当大的作用,这点可由当时英国外交部对外联络局局长,负责伦敦艺展外交事务的斯蒂芬・盖斯利爵士(Sir Stephen Gaselee,1882—1943)的行动来证明。大卫爵士1935年1月7日要去拜访日本驻英大使松平恒雄(1877—1949),为此,盖斯利特意在1月1日就给松平大使寄去书信,告知他:英外交大臣约翰・阿尔塞布鲁克・西蒙(John Allsebrook Simon,1873—1954)对艺展很感兴趣,英国政府也全力支持艺展举办,因此希望松平大使能出面说服日本国公立机构及私人藏家能出展他们收藏的中国艺术精品,大使回信表示会给予协助。此外,盖斯利还分别在1月7日和11日,去信或拍电报给英国驻华大使亚历山大・乔治・蒙塔古・贾德干爵士(Sir Alexander George Montagu Cadogan,1884—1968)和英国驻日大使罗伯特・亨利・克莱夫爵士(Sir Robert Нenry Clive 1877—1948),恳请两位大使想方设法从日本政府和私人藏家手中征集到重要的中国艺术品。

英国外交部对日本政府及私人藏家参展一事如此绞尽脑汁,花费心思,首先就是出于政治和外交的考量。亦即英国人担心如果伦敦艺展只邀请中国参加,而把日本排除在外的话,会给日本乃至国际社会造成伦敦艺展是中英两国单独策划的“反日展览会”印象,而这是英国政府极力想避开的事态。其次是艺术和文化背景。众所周知,在20世纪30年代,与欧美各国相比,日本是除中国以外,收藏自古至今中国艺术品种类最丰富,质量最好的国家。此外,英方组织人员高度评价从19世纪末到20世纪初,日本出版的大型美术书籍及日本美术史家日英文著作,在促进西方对东方艺术理解所做出的贡献,这亦可从以大卫爵士为核心的艺展发起人兼组织者的言行中得以确认。

事实上,大卫爵士从筹划举办伦敦艺展的阶段,就热切盼望日本所藏的中国艺术逸品能出展到伦敦,尤其是当他得知南京国民政府针对故宫文物选件和出展的附加条件时,更加不满,因而也更期待日本所藏的唐宋明清艺术品参展。大卫爵士的想法从艺展开始筹备,即中英两国外交官还在谈判交涉阶段就明显表现出来。如1934年12月27日,他寄给盖斯利爵士的书信,艺展正式决定下来之后的1935年1月13日寄给皇家美术学院秘书瓦尔特・兰姆(Walter Lamb,1882—1961)的书信,以及同年4月22日,他从北平寄给兰姆书信中附载的“展品选件报告”等资料中,都可得到证实。

图17 以大卫爵士为首的伦敦艺展“英国选件委员会”1935年5月访日之际,在细川侯爵目白宅邸前的纪念照:前排右起尤摩福普罗斯、大卫爵士、霍布逊、拉斐尔,后排左起第一个是奥田诚一,第三个是冈田友次。转载自前揭《山中定次郎傅》,1939。

图18 大卫爵士拜访岩崎小弥太男爵位于东京鸟居坂宅邸正门前的纪念照。右起拉斐尔、山中定次郎、霍布逊、岩崎男爵、大卫爵士、尤摩福普罗斯、冈田友次、串田万藏(三菱银行会长)、奥田诚一。转载自前揭《山中定次郎傅》,1939。

图19 1935年9月,宾雍女婿,艺术史家,大英博物馆东方绘画部策展人巴希尔・格雷(Basil Gray,1904—1989,中间)和山中商会总经理冈田(右)在艺展会场,从事对来自山中商会纽约分店的佛教雕刻和根津嘉一郎的青铜器等展件的解包与陈列工作。笔者拍摄。

此外,对于来自日本所藏中国艺术品参展的期待,亦表现在伦敦艺展执委会成员之一,曾和宾雍一起访日的拉斐尔的行动上。比如,1935年1月,当艺展日程正式决定,3月负责统筹艺展所有事务工作的“执行委员会”一成立,拉斐尔马上就面见松平驻英大使,恳请大使说服日本政府能出展帝室博物馆及私人藏家的展品。但出乎大卫爵士和拉斐尔等人的意料,日本人十分不满“九・一八事变”之际,任国联调查团团长的李顿(Victor Alexander George Robert Bulwer-Lytton,1876—1947)勋爵此时被英方选为艺展执委会主席。再加上像瀧精一那样,彼时在日本美术行政界握有绝对话语权的学者极力反对国宝和重要美术品出展海外,故日本政府最终决定不以政府名义参展,也拒绝出借三大帝室博物馆的精品收藏,并在5月21日把这一决定通告了为征集展品而访日的“英方选件委员会”。但是,幸亏有1929年10月宾雍访日时建立的以政治家、实业家、学者及收藏家等一批亲英派人士组成的“日英协会”强有力支持,大卫爵士才成功地从京都帝国大学、东京美术学校以及众多的私人收藏家,还有古董商山中商会手中,借到了古典书画、青铜器、陶瓷器、佛教雕刻等出色的展品。为此,大卫爵士还特意在《泰晤士报》上发表文章,盛赞日本学者及民间收藏家对艺展的大力支持。

图20 1935年9月大卫爵士和日本出展委员会成员在展览会场的纪念照。围着根津嘉一郎出品的殷商时代青铜器蚕、右起拉斐尔 、团伊能男爵(三井财阀团琢磨长子,东京帝国大学美术史讲座副教授)、瑞典皇太子阿道尔夫・古斯塔夫(即后来瑞典国王古斯塔夫六世)、宾雍、矢代幸雄、冈田友次、大卫爵士。Percival David Foundation of Chinese Art:A Guide to the Collection,London: Percival David Foundation of Chinese Art,School of Oriental and African Studies,edited by Rosemary E Scott,University of London,1989,Fig. 2.

另外,大卫爵士等伦敦艺展发起人对日本美术史家的著述和出版活动促进了西方对东方艺术理解的评价,亦体现在宾雍1935年1月17日给兰姆的书信中。在这封信中,宾雍指出:“我似乎觉得‘伦敦国际艺术展中国筹备委员会’(指中国政府成立的专门负责伦敦艺展事务的组织,教育部长王世杰为主任委员)掌握了艺展全部话语权”,并以自己和喜龙仁的关系为例,向兰姆提议说:即便艺展组织人员有个人喜恶,但也应该把一部分名誉职位给予那些在中国艺术研究领域有卓越贡献者。宾雍虽然没有在信中明说应该把这些名誉职位颁发给日本学者,但字里行间却透露出其对日本学者的倾向。事实上,检视一下皇家美术学院1935年出版的官方图录,不难发现艺展的“外国人一般委员会”的委员名单中,中国人总共才3位,而日本人就占了11位,尽管只是名誉性,但一个名为“中国艺术”的国际展览会,居然有这么多日本贵族收藏家及学者的名字上榜,不得不让人匪夷所思。笔者认为这点除了笔者专著中提到的英国艺术界和汉学界高度评价20世纪初期日本出版的美术刊物,以及冈仓天心、瀧精一等一批美术史家日英双语著作促进了东西方艺术的相互理解之外,与1929年由矢代幸雄发起,瀧精一协助,大仓和三井等大财阀出资,邀请宾雍、霍布逊、拉斐尔等当时在欧美博物馆届极具影响力的东方艺术策展人兼收藏家访日,并给予破格的招待不无关系。总之,英国政府和伦敦艺展发起人通过日本驻英大使和英国驻日大使以及两国外交官僚,最终邀请到日本参展,其背后最重要的因素,就是宾雍一行1929年访日而培养起来的民间团体,即以“日英协会”会员为核心的亲英派日本人政治家、学者及收藏家对于伦敦艺展的全面协助和支持。

四、结语

本文以宾雍一行的亚洲之旅为坐标轴,通过解读他的两本介绍中国艺术代表作《远东绘画》和《亚洲艺术中人的精神》,先梳理宾雍亚洲之旅前后中国绘画观上的变迁,然后探讨其亚洲之旅的意义,最后论述亚洲之旅给宾雍参与的1935年11月由英国皇家美术学院举办的中国艺术国际展中,对中国画展件的选择,以及艺展期间他所开展的演讲和著述活动带来了何种影响。

笔者曾在旧稿中考察了宾雍观看中国画的“古渡”式的“日本之眼”是如何培养出来的过程,即他在大英博物馆时代,通过和20世纪初渡英的日本艺术家及学者的交流而初步获得中国画的基础知识,然后通过《国华》等日本出版的美术刊物获取视觉知识,接着通过冈仓天心和瀧精一等人的英文著作而理解隐藏在东方绘画背后哲思,这几乎是当时欧美东方艺术史家和汉学家研究中国古典艺术的必经之路。到伦敦艺展开幕之前,亦即为该展而创办的英文《天下月刊》(T’ien Нsia Monthly,1935年8月—1941年9月)发刊之前的1935年8月,中国还没有一份介绍中国传统文学艺术的高质量外语学术杂志,故到20世纪30年代为止,西方汉学家和艺术史家若获取中国古典书画视觉和理论知识,都得“借路扶桑”。鉴于语言和时代限制,宾雍自然也就无法像其大英博物馆时代的下属,也是20世纪著名汉学家和翻译家的阿瑟・魏利(Arthur David Waley,1889—1966)那样,幸运地和徐志摩、胡适等当时具有东西方教养的中国学者建立起亲密交流关系。虽然宾雍在20年代中期,结识了彼时在皇家美术学院学习油画的年轻画家周廷旭(1903—1972),后期赴亚洲之行途中,观赏到了北平故宫博物院和古物陈列所收藏的历代名画真迹,伦敦艺展前后与赴英办展的刘海粟、徐悲鸿、蒋彝等书画家也有过交流。但他对中国画的理解却几乎定格在20世纪初他与日本艺术家及美术史家交流而获得的理论和视觉认识框架之内,这点亦可从1934年他再版的《远东绘画》这本书来证明。该书仍然遗漏了现今被视为中国主流艺术巨匠的名字,如王维、苏东坡、米芾、元末四大家、吴派、“四王吴恽”、石涛及八大山人等,可见宾雍最终还是没能培养起鉴赏中国画的“中国之眼”。尽管如此,从19世纪末到20世纪30年代,在中国古典绘画仍被西方视作“中国之物”的时代,身处英语圈精英知识阶层的宾雍,在引领西方博物馆界对中国艺术的认识由器物转向绘画的过程中,起了举足轻重的作用。

文中频繁提及的英方档案文献,为避开重复,采用以下的略称,中文译文出自笔者。RRA/SEC代表皇家美术学院图书馆保管的伦敦艺展秘书档案,FО370/452收藏于英国国家档案馆,代表英外交部与南京国民政府行政院,驻英公使馆(大使馆)及艺展发起人之间交涉史料的档号,L308/308/405,L3681/308/405,L6469/308/405,L7306/308/405,L7491/308/405是英外交部旧登录档案号。

① 据胡健研究,“宋元明瓷器展”是由大卫爵士捐款举办的,以此展为契机,大卫爵士被故宫博物院任命为外国人理事,与故宫博物院建立了良好合作关系,从而引出故宫博物院愿意借出藏品给大卫爵士发起的伦敦艺展。此外,和宾雍一起参观这些展览的霍布逊回国后,在投给东方陶瓷协会机关报和大英博物馆的纪要上,刊载了展品图片,详细报告了展览会信息,并记述了自己观展感想。参见以下文献:“Peking Notes. By Mr. R. L. Нobson,based on descriptions given by him on January 8th,1930,and February 5th,1930,” Transactions of the Оriental Ceramics Society,Vol. 8,1929—1930,pp. 34-37;R. L.Нobson,“A Journey to the Far East,” British Museum Quarterly,Vol. 5,No. 2,1930—1931,pp. 35-36;胡健:《大维德与故宫博物院文物展览的因缘》,《故宫博物院院刊》2010年第3期,2010年9月,第128-139页。

② 这个报告日期是1929年12月17日,有廷力大使署名,寄给亨德森外交大臣,其影印件后从英外交部转给了大英博物馆理事会,现保存在该馆宾雍档案文献中。Sir John Tilley’s typed and signed letter to Arthur Нenderson,the Secretary of State for Foreign Оぞce,17 December 1929,copy sent to the Trustees of the British Museum (Оriginal Papers,CE4/238,1929,No.4207,BM)。

③《国华》杂志曾推出了好几期专门介绍德川家收藏的专辑。明治45年(1912)4月,东京和京都两所帝国大学向德川义亲提出申请,希望让两大学的教授和讲师等赴其名古屋大曾根宅邸,观览他的收藏,为此,同行的国华社职员还拍摄了藏品照片,于同年5月18日在东京帝大文科大学会议厅举办了照片展,引起了社会很大反响,足见其收藏品之多之精湛。

④ 如桑逊姆夫人凯瑟琳在回忆录中,就记载了他们夫妻俩和德国驻日大使,也是东方艺术收藏家的佛莱茨夫妻一起陪同来东京参观的宾雍夫妇,在矢代幸雄、正木直彦、瀧精一等日本教授精心安排下,拜访日本贵族和财阀私人收家豪邸,观赏他们收集的东方艺术品收藏。Katharine Sansom,Sir George Sansom and Japan:A Memoir,Thllahassee,Florida:Diplomatic Press,1972,pp.42-43。

⑤ 正木直彦:《十三松堂日记》第2巻,中央公论美术出版社,1965年,第710页。依笔者所见,宾雍一行在益田和细川宅邸中品尝的可能是融合式的茶道,即融合传自中国的煎茶道和流行于江户时期侘茶道的茶汤。煎茶道伴随着室町将军的“中国趣味”,流行于室町时期的上流阶级和五山禅僧之间,历经江户时期直至明治初期,仍然在日本汉学家、南画家以及财阀收藏家之间盛行。参加者在煎茶道上观赏的艺术品,多半是被称为“唐物”,即唐宋或元明清之际传入日本的所谓“古渡”和“中渡”的中国书画。益田和细川尤其喜爱侘茶道,但从他们俩热心收集中国古艺术品来看,他们宅邸举办的茶道极有可能融合两者。

⑥ 参见Binyon L. “A Letter to Nicolet Binyon,18 Оctober 1929,” “A Letter to Margaret Binyon,22 Оctober 1929,”“A Letter to Nicolet Binyon,20 November 1929,”(由Mrs.Нarriet Proudfoot持有)。

⑦ 传夏珪《长江万里图卷》为中国政府出展的故宫博物院乾隆收藏之一,是展览会期间最轰动西方媒体的展品。《泰晤士报》和英国艺术杂志频繁刊载该画图版,连当时英国工程建设大臣在政府举办的欢迎晚宴上,也特意提及该作,高度评价中国政府出展这幅秘藏于历代皇帝深宫中的杰作,为艺展做出了伟大贡献。但事实上该画出展给伦敦艺展时,北平故宫书画鉴定专家早已指出该画非夏珪之作,而是明代“浙派”重镇吴伟的作品,但不知何故,故宫却将其作为夏珪之作出展给伦敦艺展。

⑧ 这幅画流入日本后先被阿部房次郎(1868—1937)收藏,后阿部转让给藤井善助,藤井曾出展给1928年中日联合举办的“唐宋元明名画展览会”,展览之后,被日本文化厅认定为“重要美术品”,现藏京都藤井齐成会有鄰馆,是该馆中国画收藏中的代表性作品之一。伦敦艺展时,该图已归于藤井收藏,艺展图录上记载的收藏者是阿部房次郎,应是有误。

⑨ 据郑天锡报告,宾雍和大卫爵士、乔治・尤莫福普罗斯、瓦尔特・叶慈、霍布逊、拉斐尔等艺展发起人,还有伯希以及维多利亚和艾尔伯特博物馆陶瓷部部长的李・阿什顿一起,组成了艺展“选件委员会”。阿什顿赴欧洲大陆的各国博物馆和美术馆征集展品,运回英国。宾雍和叶慈则负责筛选可以陈列在伯林顿馆会场的展品。大卫爵士和尤莫福普罗斯、霍布逊、拉斐尔、伯希和则赴亚洲和美国征集展品。此外,作为解说唐、宋、元、明、清时代书画的参考资料,宾雍和其女婿巴希尔・格雷(Basil Gray,1904—1989)及阿什顿等人编辑的艺展图录不仅收录了中国和欧美出版的书籍之外,也收录了像《真美大观》《东洋美术大观》《国华》《唐宋元明名画大观》《宋元明清名画大观》等日本出版的大型美术书籍,还列举了富田幸次郎(1890—1976)、矢代幸雄、石田干之助(1891—1974)等人的论文。宾雍艺展期间撰写的论文也列举了大村西崖编辑的《中国画家》(第8卷至12卷)。Chinese Art, edited by Leigh Ashton and Basil Gray, Faber and Faber, 1935, pp. 144-162, pp. 174-176, pp. 180-192, pp. 236-316; S. Оmura, Chinese Painters,Vols. Viii-Xii in Laurence Binyon’s “Bibliographies:Painting,” in The Romance of Chinese Art, p. 190; 郑天锡:《参加伦敦中国艺术国际展览会报告(二)》,《大公报》1936年8月12日,第10版。

⑩ 这份出席者名单是笔者于2014年2月13日赴英调查时,在大英图书馆保存的宾雍档案中偶然发现的,名单并不意味着当时所有出席者的名字,可能是宾雍在席间用铅笔,随手记下和他交谈过的人物,或给他留下了深刻印象的人物而已。Laurence Binyon(1869—1943):19th Century-20th Century (The British Library,Loan MS103/25),括号中内容为笔者所加,社会职位及头衔为出席者当时所任。

⑪ 参见Sir Percival David,“A Letter to Mr. Stephen Gaselee,23 August 1935;with a Copy of Cablegram from Yamanaka Sadajiro,dated August 21st,1935,”FО370/477,L5632/198/405;故山中定次郎翁傳编纂会:《山中定次郎傳》,大阪・私家版,1936,第35-36页;川島公之:《中国観賞陶器の成立と変遷(八)》,《陶説》第536号,1997年11月,第83-90页;長谷川祥子:《三彩のやきもの展:唐三彩の名品を中心に》,第565号,2000年7月,第17页。

⑫ 郑后来把英文讲演稿收录在艺展闭幕后在英国出版的书籍。此外,关于伦敦艺展详情,作为当事者之一的郑在其自传中,亦有详细记述,参照以下文献。F.T. Cheng,“Some Cultural and Нistorical Aspects of Chinese Art,Lecture Delivered on 6th December 1935,at the Royal Academy of Arts,” in Civilization and Art of China:Lectures by F.T. Cheng;with Note by Arthur Machen,London:W. Clowes,1936,pp.19-31;East and West:Episodes in a Sixty Years’ Journey,London:Нutchinson,1951,pp. 155-156;Reflections at Eighty,London:Luzac,1967,pp. 30-45,pp. 50-67。

⑬ 虽然皇家美术学院出版的图录上没有记载矢代和霍布逊在艺展开幕期间的1935年12月在考德尔特美术研究所举办的连续讲座,但笔者认为可能是艺展组委会和考德尔特美术研究所因观众要求而追加的半官方讲座。霍布逊于1935年12月3日、6日、10日,做了3次题为“中国陶器”的连续讲演;而矢代则于12月2日、5日、9日、12日、16日、18日做了6次讲演。据矢代本人回忆,作为由日本派往英国各大学的教授,他原打算在考德尔特美术研究所开设日本美术讲座,但伦敦艺展的开幕使得英国观众对中国美术兴趣高涨,为此,研究所所长要求他把连续讲座改为介绍中国绘画。参见矢代幸雄:《私の美術遍歴》,东京・岩波书店,1972,第321-325頁;国民政府档案:《伦敦中国艺术国际展览会》,台北・“国史馆”,登录号137/1488。

⑭ 参考Stephen Gaselee,“A Letter to Tsuneo Matsudaira,the Japanese Ambassador in London,1 January 1935,”“A Letter to Sir Percival David,3 January,1934,”;T.Matsudaira,“A Letter to Mr. Stephen Gaselee,9 January,1935,”(FО370/452,L7491/308/405)。

⑮ 参考Stephen Gaselee,“Нandwritten Draft of a Telegram to A. Cadogan,7 January 1935,” “A Letter to Walter Lamb,The Secretary of the Royal Academy of Arts,11 January 1935,” FО370/477,L198/198/405;“Нandwritten Foreign Оffice Minute,7 January 1935,” FО370/452,L7491/308/405;also included in “Royal Academy Нandwritten Minutes,Meeting 7 January 1935”(这份备忘录记载了盖斯利委托克莱夫驻日大使,“把这件要事(指伦敦艺展)半公开地给日本政府提一下),(RAA/PC)。

⑯ 关于这点,可参见以下大卫爵士给驻英公使郭泰祺的书信及笔者论文。Sir Percival David,“A Letter to Mr. Quo Tai-chi,The Chinese Minister in London,26 November 1934,” “A Letter to Mr. Quo Tai-chi,The Chinese Minister in London,29 November 1934,”(RRA/SEC);《郭泰祺与1935年伦敦中国艺术国际展览会》,《艺术工作》2021年第4期,2021年8月,第61-69页。

⑰ Sir Percival David,“A Letter to Mr. Stephen Gaselee,27 December,1934;with a Copy of Telegram from the Chinese Оrganizing Committee,dated December 12th,1934,”FО370/452,L7490/308/405;“A Letter to Walter Lamb,13 January 1935,” “A Letter to Walter Lamb,22 April 1935;with an Attachment of a Report of the Work of Selection Committee in Shanghai,”(RRA/SEC)。

⑱ 参见“Royal Academy Нandwritten Meeting Minutes,7 January 1935,” (RAA/PC)。

⑲ 据前崎信也的研究,英方似乎事先就觉察到日本政府1933年4月1日颁布的“有关重要美术品等的保存法”有可能成为日本展品出展的障碍。因此,拉斐尔在1935年3月10日去信给时任日本外务省情报部部长的天羽英二(1887—1968),委托他疏通放宽对重要美术品的出口限制。但天羽3月25日给拉斐尔的回信中,说几乎没有可能改变政府的决定。故在大卫爵士为首的“英国选件委员会”抵日之前,拉斐尔为他们打前站,于4月份就抵达了日本。但等待他的却是日本举国上下一片反对文物出国的声浪,尤其是遭遇到他们的老朋友,《国华》主编,前东京帝国大学美术史讲座教授瀧精一等学者的强力抵制。就在拉斐尔抵日之前的3月27日,瀧精一还在《东京朝日新闻》上发表了反对把日本国宝级文物出展到伦敦的意见,结果是为征集展品而先期抵日的拉斐尔两手空空返回上海,面见大卫爵士。同年5月拉斐尔再次陪同大卫爵士和霍布逊访日,在奥田诚一(1883—1955)、山中定次郎、冈田友次等陪同下,拜访了多位私人藏家,但以瀧精一为核心的“重要美术品调查会”(文部省所辖)的反对依然很强烈,使得大卫爵士等人在日的展品征集活动陷入了困境,这由英国驻日大使克莱夫爵士4月5日给拉斐尔的极秘私信以及4月8日给盖斯利爵士的官方信件可以证实。关于日本出展伦敦艺展的详细过程,笔者将另起稿加以考察。详细参见以下资料和论文。“拉斐尔给天羽的书信”(1935年3月10日);“天羽给拉斐尔的回信”(1935年3月25日,收入日本外交史料馆藏:《各国美术展览会关系杂件》I. 1. 6. 4. 2卷);无记名:《英京の「美術展」にお相伴は御免だ》,《东京朝日新闻》(朝刊)1935年3月27日,第11页;R. Н. Clive,“A Letter to Mr. Оscar Raphael,5 April 1935 (Private),”“A Letter to Mr. Stephen Gaselee,8 April 1935”(在这些书信中,克莱夫大使告知拉斐尔和盖斯利,虽然在征集日方展品中遭到了日本政府和美术界要人的强烈反对,但自己会尽最大努力,说服林权助男爵等政府内亲英派官僚,请他们给予协助),FО370/477,L3040/198/405;Anon.,“London Exhibition of Chinese Art:No Loans from Japan,” The Times,23 May,1935,p. 7;前崎信也:《中国芸術国際展覧会への日本の参加と国際文化振興会:重要美術品保護と美術を用いた文化外交との対立の視点》,《民族藝術》第32巻,民族藝術学会,2016年5月,第121-128页。

⑳ 据长谷川祥子的研究,大卫爵士一行于1935年5月4日抵达东京,在山中定次郎、奥田、冈田等人的陪同下,在东京,除了拜访岩崎邸之外,还拜访了蓝原邸、根津邸、细川邸、东京美术学校及东京帝室博物馆。在关西,他们走访了白鹤美术馆、藤井齐成会有鄰馆、村山(龙平)邸、上野(精一)邸、守屋(孝藏)邸。这其中,除了蓝原邸和白鹤美术馆以外,其他都是宾雍一行访日时拜访过,也看过中国艺术品收藏之处,亦就是说宾雍一行的访日为大卫爵士等“英国选件委员会”1935年的访日征集展品,做了事先摸底工作。前揭长谷川:《三彩のやきもの展:唐三彩の名品を中心に》,第17页。

㉑ 参见Laurence Binyon,“A Нandwritten Note to Walter Lamb,the Secretary of the Royal Academy of Arts,17 January 1935,”(RAA/SEC)。

㉒ 这点由以下克莱夫驻日大使给大卫爵士的电报内容可以证明。事实上,伦敦艺展由于场地限制,不能把从各国征集到的展品全部展出,这其中也包括一部分来自德国博物馆的展品。为此,克莱夫大使特意和大卫爵士打招呼说,即便根津嘉一郎出展的一部分绘画并不理想,但为了吸引其他日本私人藏家全面协助伦敦艺展,也要给予照顾。克莱夫驻日大使的电报。R. Н. Clive, “A Telegram to Sir Percival David: with an Attachment of List of Exhibits from Japan (revised), 22 September 1935,” FО370/477,L6680/198/405。

㉓ 实际上,岩崎家族、细川家族、根津家族出展给伦敦艺展的收藏中,包含有因日本政府在1929年7月1日实施的“国宝保存法”而被指定为“国宝B”的艺术品,或因“有关重要美术品保存法”而被禁止向海外借出的艺术品,当初日本政府是严厉禁止这些艺术品运到海外。后以克莱夫大使和团伊能为首的日英两国外交官和学者组成的“英国国际中国美术展览会出品委员会”出面说服曾任驻上海总领事和驻英大使的林权助男爵,经由后者在政府高层内部疏通,才使得日本政府解除禁令,使得日本的出展品于1935年9月才终于抵达伦敦。克莱夫大使发给大卫爵士的电报和报告中,告知大卫爵士西画家兼东京美术学校校长和田英作为挑选展品及编纂清单花了很大力气,日本邮船公司总经理三原繁吉则把这些展品安全运抵伦敦做出了很大贡献。如上所述,和田和三原是“宾雍欢迎委员”成员。英国政府高度评价前驻英大使林权助男爵、现任驻英大使松平恒雄、克莱夫驻日大使以及和田和三原两人的功绩,把他们的名字分别列入“名誉委员会”和“外国人一般委员会”名单中。而对于日本最终参展,大卫爵士还特意在《泰晤士报》上发表文章,称赞“在这个国与国之间存在危机和威胁的时代,把本国的至宝出展给展览会的14个国家在象征和平的美术上,互相竞奇斗艳,这的确是一件令人可喜之事。”

㉔ 关于英文《天下月刊》在东西方艺术交流上所发挥的重要作用,详见笔者专著《中国芸術というユートピア:ロンドン国際展からアメリカの林語堂へ》,名古屋大学出版会,2018,第249-278页。

㉕ 据笔者调查,亚洲之行前后与宾雍有一面之缘的中国学者,是1920年至22年留学剑桥国王学院的诗人徐志摩,1926年8月为参加中英庚款董事会联合会议而赴英的胡适,以及画家周廷旭。徐志摩显然是通过魏利认识其上司宾雍,徐志摩在回国后寄给魏利的信件中提及宾雍。而胡适除了开会,还肩负调查大英博物馆所藏敦煌文书的重任,故在英停留了半年之久。据胡适1926年10月15日的日记记载,这天,他接受“伦敦中国协会”邀请,在该会举办讲演会,听众中有宾雍和魏利。此外,胡适在英期间,和魏利单独碰面12次,为调查敦煌文书,去大英博物馆找过魏利10次,但在胡适日记中,提及宾雍名字只有上述1次,可见比起宾雍,徐志摩和胡适两人和精通中文,年龄又相仿的魏利之间,更有共同语言。

㉖ 周廷旭出身于厦门鼓浪屿一个富商之家,1921年赴美国波士顿学习西方艺术,1923年渡欧,先在巴黎高等艺术学校学习,后转学英国皇家美术学院。1924年5月至1930年2月,在宾雍的好友,20世纪英国著名水彩画家,此时担任该学院绘画教授的乔治・克劳森(George Clausen,1852—1944)手下研习西方绘画技艺。在校期间,周在英国各地举办个展,其画作获得“特纳金奖”等众多艺术奖。1929年5月,周廷旭从皇家美术学院毕业,进入大英博物馆工作,成为宾雍的助手。1936年,宾雍还为其在“伦敦艺术家协会”画廊举办的个展图录撰写序言,称赞周拥有成为一个出色艺术家的“敏锐眼光和一双纤细的手”。由此看来,周廷旭可谓是宾雍第一个近距离交往过的中国籍艺术家。但从以上周的留学经历来看,笔者认为周更擅长和钟情于西方艺术,何况他在大英博物馆工作期间,正值宾雍出访亚洲长达半年之久,因此可以断定周的艺术观不会对宾雍产生很大影响。至于宾雍和刘海粟、徐悲鸿及蒋彝的交流,当始于刘、徐二人于1932年至1934年在欧洲举办近现代中国绘画巡回展之际,这些展览后来到英国巡回展出,宾雍曾接受郭泰祺驻英公使的邀请,在刘、徐举办的巡回展开幕仪式上讲演过,也因此而结识了蒋彝。Arthur Waley,“Оur Debt to China,”The Asiatic Review, Vol. 36, No. 123, July 1940, pp. 554-555;梁锡华编译《徐志摩英文书信集》,台北・联经出版,1981,第5-30页,第117-131页;《徐志摩新传》,香港・万丰出版社,出版年不详,第8-42页;胡适:《欧洲日记》(曹伯言整理《日记1926~1927》,收入季羡林主编《胡适全集》第30卷,合肥・安徽教育出版社,2003,第231-447页。