基于文体特征的小古文教学策略例谈

——以统编语文教材四年级下册《铁杵成针》的教学为例

2022-04-07江苏海安市角斜镇老坝港小学226634邵海霞

江苏海安市角斜镇老坝港小学(226634) 邵海霞

文言文记载了中华民族几千年的文明,它典雅、凝练,内涵丰富,芬芳迷人。作为祖国未来的接班人,新时代的小学生理应学习祖国灿烂的历史文化,从中汲取营养,提升素养,培养正确的价值观、人生观,树立强大的民族自信心。《义务教育语文课程标准(2011 年版)》向小学语文教学提出了相关目标:“认识中华文化的丰厚博大,汲取民族文化智慧。”从2019 年秋季新学期开始,全国所有中小学生开始使用统编语文教材,小学教材选编了小古文13 篇:三年级上册《司马光》、三年级下册《守株待兔》、四年级上册《精卫填海》《王戎不取道旁李》、四年级下册《囊萤夜读》《铁杵成针》、五年级上册《古人谈读书》、五年级下册《杨氏之子》《自相矛盾》、六年级上册《伯牙鼓琴》《书戴嵩画牛》、六年级下册《学弈》《两小儿辩日》。小学教材中引入小古文,无异于“官宣”了文言文在小学语文教学中的重要地位。

小古文是用文言写成的文章,“古”是其最大的特性。言文分离,行文简练,生涩难懂,再加上年代的久远、语言的演变以及生活方式的截然不同等,让小古文与当今小学生的距离变得十分遥远。学生面对生活中不常听到、未曾用到的文言时,即使每个字都认识,读起来依然一头雾水,觉得难以理解,甚至产生惧怕的心理。“一怕文言文,二怕写作文,三怕周树人。”连已经具备了较强阅读理解能力的中学生都将文言文列为三怕之首,更何况阅读理解能力还处于初步发展阶段的小学生呢?怎样消除小学生与小古文之间的距离感,促进言语体验,培养文言语感,提升学生的文言素养呢?现结合统编小学语文教材四年级下册第21 课《文言文二则》中《铁杵成针》的教学,谈谈笔者所做的尝试。

一、文白对读,在言语体验中落实语言的建构

小古文短小精悍,行文精练,言深意远,与学生日常接触的文章截然不同。陌生的语言让学生望而却步。在教学时,如果能在白话文和小古文之间搭建沟通的桥梁,降低阅读难度,淡化陌生感,让学生轻松地进入小古文的学习,主动地去感受传统语言的表达魅力,那么我们就能化不利为有利,在保持学生对陌生事物新鲜感的同时,润物无声地带领学生发现小古文的言语特征,促使学生主动参与言语体系的构建。

师:古时候,四川有个地方叫作眉州,眉州有座山叫象耳山,象耳山下有一条小溪,名叫磨针溪。

(课件出示:“磨针溪,在象耳山下。”)

师:谁来读?

生1:“磨针溪,在象耳山下。”

师:你读好了小溪和大山的名字!(指另一位学生)你来读!

生2:“磨针溪,在象耳山下。”

师:你读出了停顿与节奏!(指另一位学生)你也读读看!

生3:“磨针溪,在象耳山下。”

师:看,这就是古人语言表达的方式。我们一起读!

生(齐):“磨针溪,在象耳山下。”

师:比较这两段文字,你发现什么?(出示)

生1:上面一段文字字数多,下面一段文字字数少。

生2:它们表达的意思差不多,古时候的人写文章就像下面这段话这样。

师:是啊,古人写故事就是这么简洁。继续读课文,看看你还能读懂古人写的哪些话。

课堂伊始,教者通过学生喜闻乐见的讲故事的形式将故事发生的地点通过三组“什么地方有什么”的句式娓娓道来,慢慢地把学生带入情境,巧妙点出与课文有关的两个地点“象耳山”和“磨针溪”;接着,出示课文第一句话“磨针溪,在象耳山下”,通过一遍遍地朗读,让学生理解句意、感受古文特有的韵律;最后,引导学生通过古今两种语言的对比感受古文简练的表达,鼓励学生在发现规律的同时尝试自主阅读,从而引领学生在言语的对比体验中完成语言的建构。

小学阶段小古文教学的主要任务是激发学生对于文言文的阅读兴趣,初步培养学生的文言语感。三年级的第一学期,小古文与小学生首次见面,编者安排了学生耳熟能详的历史故事《司马光》。纵观统编语文教材小古文的编排,我们发现编者大多从学生已有的阅读经验出发,选择了贴近儿童生活、学生较为熟悉的故事,如寓言故事《守株待兔》《自相矛盾》、神话故事《精卫填海》、传奇人物故事《王戎不取道旁李》《杨氏之子》等。教学小古文时,教师应充分调动学生已有的学习经验和生活经验,采用文白对读的学习方式,降低理解难度,在古今不同的语言之间搭建理解的桥梁,引导学生通过朗读、比较,初步感知小古文简洁、凝练的言语特征,激发学习兴趣,完成语言的初步建构。

二、勾连旧知,在言语体验中促进思维的发展

小古文属于中华传统优秀文化。小学生虽然刚刚接触小古文,但他们对传统文化的其他作品形式早已涉猎。比如,在一、二年级教材中就安排了古诗词、名言古训、古今贤文、民俗谚语等传统文化作品,这些作品与小古文之间有许多共通之处。教师应引领学生发现它们共通点,帮助学生在新旧知识间建立联系,触类旁通,在促进学生思维发展的同时,增强学生学习小古文的信心。

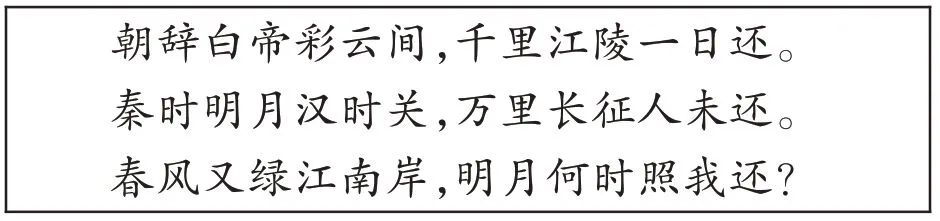

例如,在结合注释学习“太白感其意,还卒业。”这句话时,学生不能确定“还”字的读音,有的学生认为它读“huán”,有的学生把它读成了“hái”。此时,教者如此引导:

师:注释⑤告诉我们“还卒业”的意思是“回去完成学业”,那么“还”在这儿表示什么意思呢?

生:“还”的意思是“返回、回去”。

师:当“还”表示“返回、回去”时,它读什么音呢?读读这些诗句,你一定能发现其中的秘密。(出示)

师:谁来说说,在这些诗句中,“还”这个字表示什么意思?

生:这三个“还”都表示“回去、返回”的意思。

师:现在知道“还”字的读音了吧!谁再来读读这句话?

在文言知识积累不多的情况下,学生的朗读困难重重。即使是常见的多音字,他们也很难做出精准的判断。“还”在本课中表示“返还”的意思,教者利用学生已学古诗中含有“还”的诗句,勾连学生已有的零散的学习经验,巧妙引导学生发现“还”的读音与字义间的联系,从而发现规律,并尝试运用自己的发现去推断“还”在本课中的读音。像这样,在三句诗的朗读中轻松解决“还”的读音问题,避免了繁琐、单调的讲解与灌输,起到了四两拨千斤的效果,同时也锻炼了学生的归纳、判断等思维能力,为他们日后的学习提供了解决问题的思路与方法。

三、提炼句式,在言语体验中强化审美的体验

一般而言,朗读与理解是相伴相随的。句子读通、读顺了,才能正确理解、领悟句意;理解、领悟了句意又能促进更好地朗读。小学生初读小古文时困难重重:因为读不通,所以读不懂;因为读不懂,更加读不通。如此的恶性循环使得小古文的初读变得步履维艰,这也是小学生之所以畏惧文言文的一大原因。此时,教者如能及时为学生铺设学习台阶,引导学生感受古文特有的韵律美和节奏感,就能帮助学生克服阅读障碍,提升学生学习能力,使学生爱上文言文的学习。

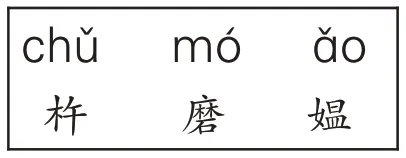

师:这三个生字,谁会读?

(指名三位学生认读生字,相机正音)

师:生字躲进短语里,你还能读好它们吗?

(第一个学生朗读)

师:你读准了所有的字音,声音响亮,充满自信!表扬你!

(第二个学生朗读)

师:你读得很有节奏感,像在读一首儿歌,真好听!女生像他这样一起读。

(女生齐读)

师:男生也来有节奏地读一读。

(男生齐读)

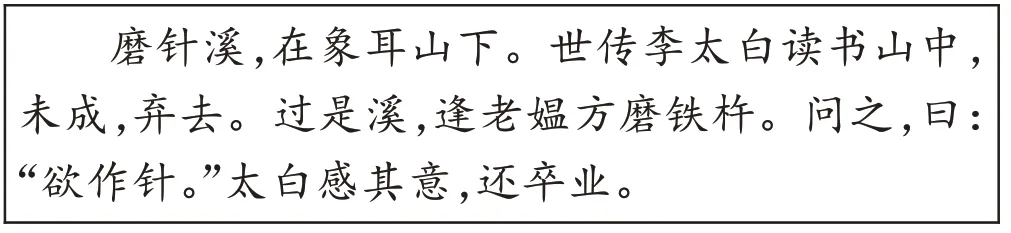

师:短语躲进课文里去了,你还能读好它们吗?自己试一试吧!(出示)

初读《铁杵成针》一文,学习过程分三步走:先读好“杵”“磨”“媪”三个生字,接着出示三字短语“磨针溪、象耳山、李太白、过是溪、逢老媪、磨铁杵、欲作针、感其意”,采用指名读与小组轮读的方式进行反复练读,最后再通读全文。之所以设置三字短语朗读这个环节,是因为三字短语的朗读包含了对本课所有生字的再认读,同时,这几个短语也按事情发展的先后顺序概括了故事的主要内容,更为重要的是此环节帮助学生找到了“三字一连”的主要节奏类型,从而为学生读好句子及整篇课文打好基础。

小古文语言简洁凝练,每篇文章都有自己独特的结构美和韵律美。如《精卫填海》一文中“炎帝之少女”与“西山之木石”,还有“游于东海”与“堙于东海”,这些“之”字句、“于”字句两两对称,读来朗朗上口。引导学生读好这些句子,也就帮助他们找到了读好全文的密钥。《王戎不取道旁李》中“诸儿竞走取之”“人闻之”“取之,信然”,这些“之”字句极富文言韵味,读好它们就为读好全文做好了铺垫。《自相矛盾》中,“吾盾之坚,物莫能陷也”“吾矛之利,于物无不陷也”“其人弗能应也”这三个“也”字句极富“之乎者也”的味道,读好它们,学生也就初步感受到了古文独有的韵味。由此可见,抓住每篇小古文中的典型句式或主要节奏类型,各个突破,循序渐进,就能带领学生在反复诵读中读好小古文,进而巧妙地感受文言文独特的韵律美。

四、链接生活,在言语体验中感悟文化的传承

师:“是”在文中表示“这”的意思。谁能说说“过是溪”的意思?

生:经过这条溪。

师:“是”表示“这”的意思。生活中,人们经常这么用。你瞧,王羲之在天下第一行书《兰亭集序》中这样写道:“是日也,天朗气清。”你能说说这句话的意思吗?

生:这一天,天气很好。

师:遇到了令人气愤、忍到不能再忍的事情时,人们常说:“是可忍,孰不可忍?”现在你能说说“是可忍”的意思吗?

生:这可以忍受。

师:这句话的意思是说:“如果连这都可以忍的话,还有什么是不能忍的呢?”这个句子和上面例子中的“是”都表示“这”的意思。文言文虽然和我们今天的语言有很大不同,但经过千百年来的积淀,有的已经悄悄地融入了我们的生活中,所以,我们现在依然能在生活中发现文言的身影。

以上为“是”这个字的字义学习过程。“是”在本课中表示“这”的意思,这种用法在文言文中具有普遍性,因此,教者以一个带出一类,补充了“是日”“是可忍,孰不可忍?”这两个较为典型的例子,以此拓展学生对文言的认识:文言并不是古书中高深莫测的存在,它与人们的生活是密切相连的。

现代白话文与文言文有着密不可分的血缘关系,它们一脉相承,文言文中的精髓部分已经悄悄融入了人们的日常生活之中。劝人凡事早做准备,开头就要抓紧时,我们可以这样对他说:“一年之计在于春,一日之计在于晨。”看到公交车上给老人让座的行为时,我们可以这样称赞他:“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼。”当好朋友不远千里来看我们时,我们可以这样欢迎他:“有朋自远方来,不亦乐乎?”“吾乃杨氏之女,名如雪,善歌舞。”当你这样做自我介绍时,别人一定会被你惊艳的话语所吸引。复活、再现生活中隐藏着的这些文言用语,展现它们无可替代的语用魅力,可以激发学生的学习兴趣和探究欲望,吸引他们主动叩开文言之门,走进并爱上那个古老、神奇的语言王国。

总之,在小学阶段的小古文教学中,教师要灵活运用文白对读、勾连旧知、提炼句式、链接生活等教学策略,着力消除小学生与文言文之间的距离感,注重言语体验,聚焦文言语感的培养,让学生在亲近文言、体味小古文无限魅力的同时,得到心灵的滋养、智慧的启迪、素养的提升。