高校辅导员新媒体平台形象塑造

2022-04-07刘心悦

李 聪,刘 涛,刘心悦

(湖北工业大学 底特律绿色工业学院,湖北 武汉 430068)

2017年教育部修订出台了《普通高等学校辅导员队伍建设规定》,要求各高校按照1∶200的比例配备专职辅导员,此后3年,国内各大高校均加大了辅导员招聘的力度。武汉作为全球在校大学生人数最多的城市,仅2020年,该地区公办本科高校就招聘了近200名专职辅导员。

由于大多数高校对于招聘辅导员有年龄限制,近年来,90后甚至是95后成为了高校专职辅导员的主力军。他们与学生年龄差大多在5~8岁,善于运用网络与学生进行交流,开展网络思政。经过一段时间的发展,网络平台中也出现了一批粉丝多、传播力强的辅导员公众账号。

本文以短视频APP抖音为切入口,利用媒介形象学理论,揭示该平台上部分辅导员的网络形象特点,分析高校辅导员在新媒体平台形象塑造中存在的问题,并提出合理的建议,使高校辅导员能够成为学生的知心朋友,更好地利用网络为学生成长成才服务。

一、高校辅导员抖音平台使用现状

高校辅导员是开展大学生思想政治教育的骨干力量,是大学生日常思想政治教育和管理工作的组织者、实施者和指导者。近年来,高校逐渐进入“00后”学生时代,伴随着互联网新媒体的快速发展,高校学生更乐于通过网络平台接收信息、获取知识。同时,随着媒体融合的深入,网络育人逐步转向融媒体育人,辅导员开展思想政治教育的空间和广度进一步拓展,这也是目前辅导员队伍职业化和专业化建设的新趋势[1]。为了更好地成为大学生的人生导师和知心朋友,高校辅导员也在适应着网络时代,探索网络思政,其中短视频APP抖音,已然成为了主要的网络思政平台。

(一)高校辅导员个人账号

截至2021年8月12日,通过关键词搜索,抖音用户名含有“辅导员”一词的就有200多位,还有更多的辅导员并没有通过用户名直接体现身份。

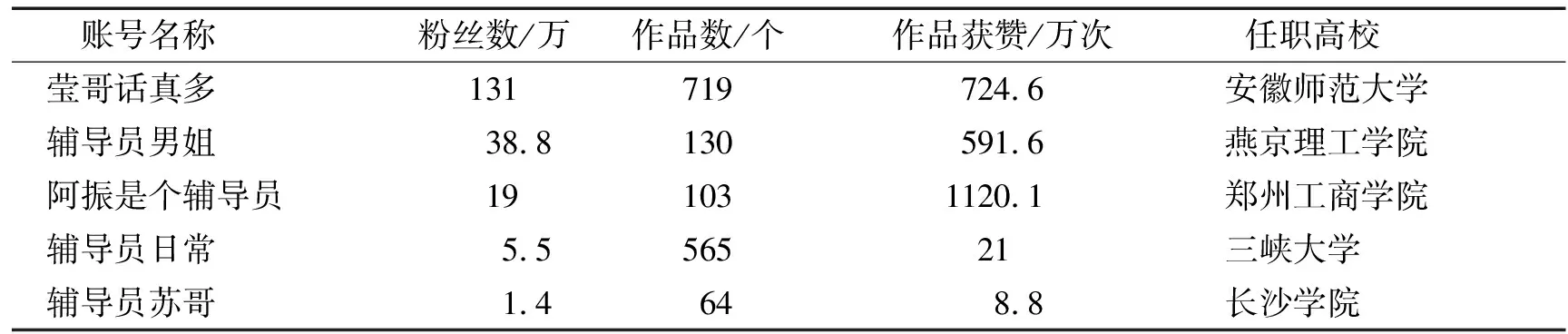

表1 抖音APP中具有代表性的辅导员个人账号数据

如表1所示,安徽师范大学辅导员“莹哥话真多”拥有131万人的粉丝群体,是全平台粉丝人数最多的辅导员个人账号,作品获赞近730万次。三峡大学辅导员“阿振是个辅导员”,仅发表103个作品,就获赞1 120万,是全平台作品总计获赞最多的辅导员个人账号。

(二)高校官方账号

包括清华大学、北京大学在内的所有“双一流”高校均在抖音平台开设有官方账号,粉丝量均接近百万,普通省属高校和民办院校近年来也在逐步登陆抖音平台。为便于统计分析,本研究选取了与上述5个辅导员个人账号对应的高校官方账号。

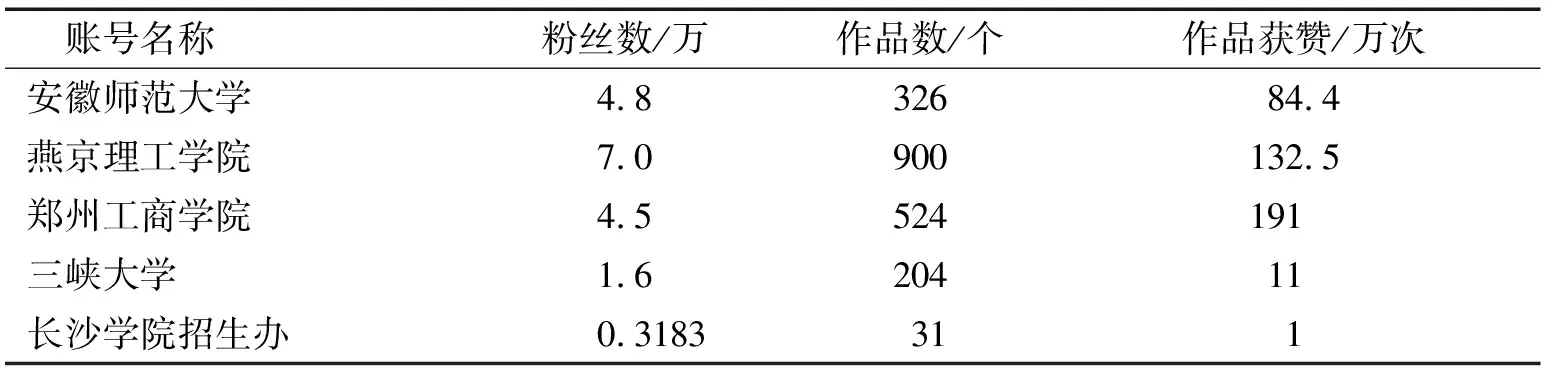

表2 抖音APP部分高校官方账号数据

如表2所示,长沙学院暂未开通官方账号,仅有“长沙学院招生办”账号完成了认证。其他4所高校中,燕京理工学院粉丝数最多,达7万个;郑州工商学院作品获赞量最多,达191万次。

(三)高校学工部账号

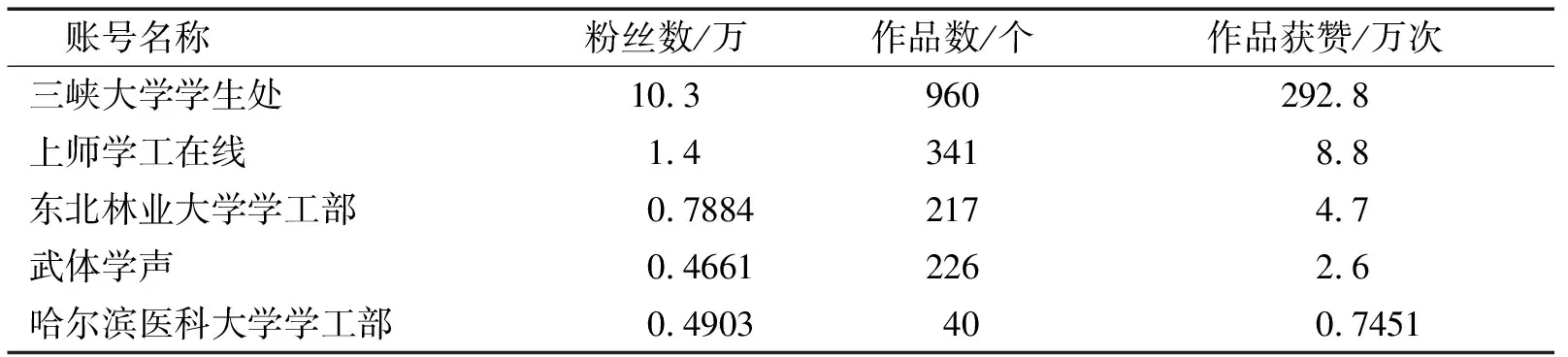

同时,除了高校官方账号外,部分高校学工部还开设有专门的部门账号,但因命名不统一,且无规律,难以搜索统计。如表3所示,就出现了“学生处”“学工部”“学声”等多种命名方式。与上述辅导员个人账号和高校官方账号对比,在上述5所高校中,仅三峡大学同时开设高校官方账号和学工部门账号,同时,“三峡大学学生处”账号粉丝数和作品获赞均是全平台学工部门账号中最多的。

表3 抖音APP部分高校学工部账号数据

不难发现,成熟的辅导员个人账号的关注度和影响力要高于他所在高校的官方账号,这也凸显了辅导员个人账号媒介形象塑造的重要性。

二、高校辅导员新媒体平台形象特点

媒介形象即社会中的个体通过媒介传播所衍生出来的公开形象,在某种意义上等同于公众形象,传播者是形象的主体。[2]高校辅导员形象是指辅导员内在素质和外在表现在社会公众心目中的总体印象和评价,是在长期工作实践中形成的工作态度、角色定位、理想期待、专业素养以及精神风貌等多方面的综合体现和反映。[3]高校辅导员形象需要通过媒介来得到展示和传播,所以这种形象也必然会受到不同媒介特性的影响,产生不同的形象特点。

(一)具有“多样性”的角色形象

角色形象是辅导员通过短视频画面直接展现出来的视觉形象。因为展现手法的不同,在抖音平台中,辅导员的角色形象可分为3大类:以真人出镜为主的角色形象、以虚拟人物出镜为主的角色形象和以文字出镜的角色形象。

以真人出镜为主的角色形象,通常是以自拍或他人协助拍摄的方式,辅导员个人出现在镜头中,成为镜头的主体,“莹哥话真多”就是自拍出镜的代表,每一期视频均采用近景自拍的形式讲述主题。“辅导员男哥”则有一位专门的助手,协助拍摄其工作、查课、查寝的瞬间。而以“阿振是个辅导员”为代表的一批辅导员,则是以纯文字、卡通头像配音乐或解说的形式活跃在网络平台中。3种不同的角色形象也带来了视频内容和接受度上的区别。以真人出镜为主的角色形象通常相对严谨,讨论的话题均是和学生的学习生活相关,表达正式,具有说服力。而以虚拟形象或纯文字出现的角色形象,通常展现的是与学生相处过程中的趣事,更多的作用在于带来欢乐。

从媒介形象塑造的接受对象来看,大学生在媒介接触的动机上,更偏向于休闲娱乐[4],因此上述第二、第三种角色形象的传播度更广、受喜爱程度更高。但既然是网络思政,还是需要有真正对学生有帮助的知识呈现,学生或家长也需要在某些时刻接触这些知识。所以多样的角色形象,本质上是为了满足受众的多样需求。

(二)具有“有价性”的职业形象

媒介形象是媒介在社会交往中形成的能够吸引注意力的品相,具有“有价性”[5]20。一方面,从媒介形象塑造主体来看,高校辅导员有极为清晰的职业定位,他们作为高校开展思想政治教育工作的骨干力量,首要职责就是对大学生开展思想政治教育,与时俱进的就是利用网络新媒体平台开展网络思想政治教育。在抖音平台中,无论以何种方式呈现内容,辅导员们其实都是在进行有价值的思政教育,通过他们的声音、文字、视频,向学生及社会更广泛群体传递正能量,恪守作为教育工作者的职责。

另一方面,现实中,很多学生害怕与辅导员面对面交流,感觉辅导员非常严肃,或是不理解辅导员的工作内容。而通过浏览辅导员账号,可以让学生更加清晰地了解辅导员的工作内容,对比不同辅导员的工作风格,还能从视频内容中获取知识和快乐,体现了辅导员网络职业形象的有价性。

(三)具有“粘合性”的情感形象

媒介形象学认为,媒介形象起着媒介与受众建立情感链接的“情感粘合剂”的作用,可在更细微、更渐缓的层面上影响着人们的追求和志趣,表现为改变受众的精神享受与依赖[5]29。辅导员是助力大学生成长成才的人生导师,也是引导他们健康生活的知心朋友,现阶段,网络新媒体平台就在“导师”和“朋友”之间架起了一座桥梁,将辅导员和学生粘合在了同一平台中。

学生可以通过关注、点赞、转发、收藏等多种方式表达对某一个辅导员账号内容的喜爱,亦可通过评论、合拍的方式与辅导员线上互动,打破了线下交流中时间、空间的局限和不对等。辅导员们在说教的同时,也可以以更幽默的形式和多种形象出现在网络平台,增加自己的亲和力,而这种亲和力恰好满足了学生的情感需求。

这种“多样性”的角色形象、“有价性”的职业形象和“粘合性”的情感形象,也与新媒体平台的多样性、互动性特点息息相关,他们共同塑造了辅导员新媒体平台的形象特点,帮助辅导员更好地利用网络平台开展思想政治教育。

三、高校辅导员新媒体平台形象塑造中的问题

媒介形象一旦被受众所认同,将和媒介产品一起成为公众的特殊消费对象,可以说良好的媒介形象是媒体赢得受众的重要条件,是媒体宝贵的财富[5]2-19。高校辅导员由于专业背景不同,对于媒介的理解和使用也会产生区别,新晋辅导员账号大多是模仿相对成熟账号的风格,造成了内容的同质化。同时,为迎合学生休闲娱乐的需要,部分账号内容存在泛娱乐化倾向,关注时政较少,舆论引导不够等问题,极易影响辅导员的媒介形象。

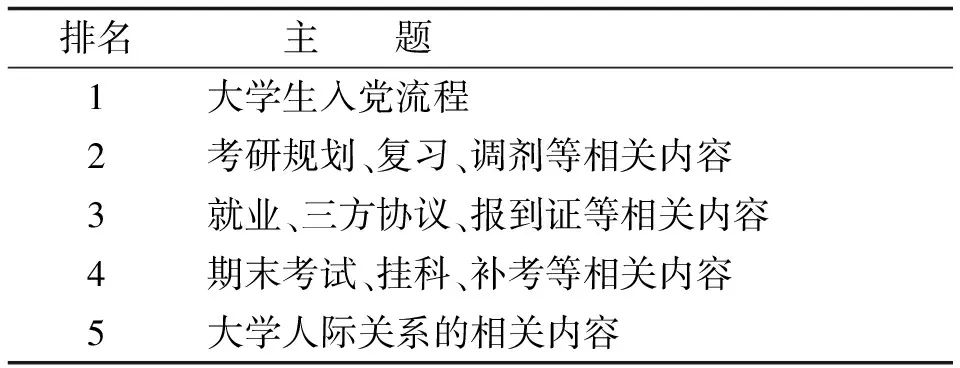

表4 抖音APP中辅导员账号排名前5的内容主题

(一)内容同质化,缺乏创意

由于工作的特殊性,全国高校辅导员的工作皆是围绕思想政治教育及价值引领、党团和班级建设、学风建设、学生日常事务管理、网络思想政治教育、校园危机事件应对及处理、心理健康教育及咨询、职业生涯规划及就业创业指导、理论和实践研究这9大职责开展,所以在新媒体平台发布的内容,特别是高质量内容存在同质化。

通过浏览抖音平台中传播力较高的辅导员账号,总结发现“大学生入党流程”是展现内容中最多的,浏览量和点赞量也相对较多,考研和就业相关内容紧随其后,关于学生的期末考试、成绩和人际关系问题也排进前5(详见表4)。同时,由于前三个问题全国高校的要求基本一致,辅导员在开展讨论时,内容重复率高达80%。

不难发现,这5个问题主要围绕着辅导员党团建设、学风建设、职业生涯规划和就业指导、学生日常事务管理四个职责展开,而其他职责的内容却很少通过新媒体平台呈现。媒介形象的塑造与呈现需要通过媒介的主体内容来展示,而内容的同质化、创意的缺乏,非常不利于辅导员账号在新媒体平台中找到自己的特色定位,不利于独特形象的塑造。

(二)存在泛娱乐化倾向

所谓“泛娱乐化”,指的是以享乐主义为核心,通过大众媒体呈现出相对浅薄空洞的内容,旨在放松人们的神经,使他们获得快感的文化现象。抖音平台本就是一个生活视频分享平台,平台内存在大量搞笑视频片段,其中还存在部分隐晦、低俗内容。辅导员个人账号虽不像普通账号一样制造低俗内容,但在大环境下,有部分账号分享的几乎都是工作中搞笑、娱乐的一面,虽可以获得学生的青睐,但偏离了网络思政的本意。

抖音平台中,某位辅导员主要分享的是查寝过程中和学生在寝室的谈话,内容涉及恋爱、游戏等多方面,视频内容和谐轻松。但在部分视频中出现了学生长时间打游戏被发现后并没有严肃制止的画面,可能在视频中只截取了查寝片段,制止学生沉迷游戏的画面没有分享,但此片段也容易塑造一种不严谨的辅导员形象,同时可能会让学生产生不好的对比。还有一位辅导员主要以文字形式分享和学生在网络聊天过程中的对话,虽然轻松幽默,但纯娱乐性的分享同样偏离了网络思政的初心。

(三)时政关注少,舆论引导不够

大量浏览抖音平台中的辅导员账号后,发现辅导员们普遍不会在平台内公开对某一时政热点事件发表评论,更多的是围绕岗位职责来进行。还有少数账号,会抓取部分娱乐明星事件进行讨论,且是在该事件已被官方定性的前提下。有关大型纪念日、节假日,辅导员们也鲜有发声。

思想政治教育及价值引领作为辅导员工作的首要职责,在任何平台、任何环境下都应被摆在首位。之所以鼓励辅导员通过网络平台与学生交流,也是希望通过这种学生乐于接受的形式对他们开展思政教育,而全然抛开时政,或不敢于对时政进行发声,造成舆论引导不足,网络思政的效果也将会大大降低,不能有效地塑造网络舆论引领者形象。

四、高校辅导员新媒体平台形象塑造的建议

传播者媒介形象的产生受到形象主体、认知主体和环境因素的共同作用。[6]118塑造好高校辅导员的新媒体平台形象,建议从以下三个方面入手。

(一)以生为本,以内容为王

从形象主体高校辅导员自身来讲,利用好新媒体平台,坚持以学生思想引领为本、本着以内容为王的理念创造出更多优质内容,是提升、转变自身媒体形象的根本方式。具体操作中,要处理好三组关系:一是点和面的关系。在内容生产上把工作中的某个点作为切入口,从师生交流中的个案入手,展开到大的面。前面的小故事生动具体,后面的大道理才会有说服力。二是新和旧的关系。作为创新,更重要的是运用媒体的思路、方式、角度的新,赋予旧素材以新思路、新观点[6]124,将辅导员工作中机械重复的内容通过媒体的思路进行创新展现。三是深和浅的关系。要深入浅出地将相对陌生的、枯燥的内容传递给学生,提高学生的可接受度。

处理好上述三种关系,不仅可以在内容创造上提高质量,也能为媒介形象的塑造提供最基本的受众基础,将自身特点通过媒介内容传递出来,形成自己独特的媒介形象。

(二)及时反馈,收集评价

从媒介形象的认知主体受众角度分析,辅导员只有在知道学生真正喜欢什么内容,对现有内容他们到底如何评价之后,才能做出形象塑造上的调整。

相较于传统媒体或面对面交流,新媒体平台最大的优势在于其互动性强、隐私性高,可以在不透露真实身份的情况下与对方进行互动。在辅导员自我职业形象塑造的过程中,只有及时从媒体的反馈信息中获得对自身职业形象的评价和意见,才能使辅导员的职业形象塑造更加全面。[7]辅导员在使用新媒体平台时,要定期关注评论、私信,对于反复询问或建议的内容,要引起注意,这可能就是下一步需要改进的地方,并及时对这些评价进行反馈。这不仅能塑造亲民、乐于接受建议的媒介形象,久而久之还会对受众的整体认知产生影响。

(三)关注时政,引导舆论

从影响媒介形象的环境因素来说,社会背景、时事政治都会影响媒介的使用和受众对于媒体的评判。有些高校辅导员却刻意“屏蔽”此类信息,舆论引导意识缺位,不利于他们朝着“高校思政舆论引领者”这一强调舆论引导与话语信服的角色转变。[8]这就要求辅导员在使用新媒体时要更多的关注时政,在大事上能发声、敢发声、发好声,并且能适时地进行舆论引导,占领舆论制高点,成为舆论引领者,合理地对学生开展网络思想政治教育。

新时代,高校辅导员要善于利用新媒体开展网络思想政治教育。高校辅导员在新媒体平台中应始终以生为本,以内容为王,关注时政,积极进行舆论引导,并合理听取反馈,不断巩固或提升自己的媒介形象,使之成为学生受众喜闻乐见的形象主体,成为他们的人生导师和知心朋友。这不仅能够拉进辅导员与学生之间的距离,还能让辅导员在实践中找到职业获得感。而网络思想政治教育效能的发挥,也会潜移默化地对线下交谈产生影响,只有线上线下联动发力才能上好这门思政大课。