中西医结合姑息疗法治疗难治性结核病四例

2022-04-07俞珊李志明杨荔慧王涛

俞珊 李志明 杨荔慧 王涛

目前对于结核病的治疗已经形成了标准的化疗方案,但笔者在临床工作中发现,由于种种原因,很多结核病患者无法耐受标准方案,得不到有效治疗,其难治程度,不亚于肿瘤。笔者采用中西医结合姑息治疗方法,使用可以耐受的可能有效的抗结核治疗方案,以对症治疗为主,配合中医疗法(汤药、针灸、外用药等),可以减轻患者痛苦、提高生活质量,尽可能延长生存期,取得了较好的疗效。现将4例典型病例的治疗情况报道如下,以供参考。

临床资料

病例1患者,男,53岁,因“间断咳嗽、咳痰近3年,间断咯血近3个月”,于2021年3月31日于我院中西医结合门诊就诊。患者既往高血压史10年,血压最高为190/100 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa),服用苯磺酸氨氯地平及缬沙坦降压治疗;糖尿病史20余年,长期应用胰岛素,血糖控制欠佳,逐渐出现糖尿病眼底病变,玻璃体混浊,7年前行右眼玻璃体切除;7年前出现肾功能衰竭,规律透析;乙型病毒性肝炎病史20余年,长期服用恩替卡韦分散片。

患者于2018年6月于外院诊断为“肺结核”,胸部CT扫描显示两肺多发结节、斑点、不规则斑片影,右肺为著,右肺部分肺组织实变、右肺体积缩小,右侧胸膜肥厚、钙化,右侧胸腔包裹性积液;痰涂片抗酸杆菌染色阳性;痰标本GeneXpert MTB/RIF检测阳性,rpoB基因突变;痰培养结核分枝杆菌阳性,对异烟肼、利福平、利福喷丁、利福布汀、乙胺丁醇、链霉素、左氧氟沙星、卡那霉素、阿米卡星均耐药;对帕司烟肼和丙硫异烟胺敏感,利奈唑胺及莫西沙星药物敏感性未检测;诊断为“广泛耐药肺结核”,长期应用帕司烟肼(0.3 g/次,3次/d)、盐酸莫西沙星(0.4 g/次,1次/d)、丙硫异烟胺(每次0.1~0.2 g,2次/d),痰菌间断阳性;间断转氨酶升高,天门冬氨酸氨基转移酶为43~100 U/L(正常范围:0~37 U/L),丙氨酸氨基转移酶为51~123 U/L(正常范围:0~42 U/L);血肌酐波动在670.5~1112.3 μmol/L(正常范围:44~97 μmol/L)。反复告知患者家属病情,家属已经可以接受痰菌难以阴转,家中养成防护习惯。

2021年1月患者开始反复咯血,反复到我院住院治疗,曾经3次行支气管动脉栓塞术,每次在栓塞术后紧急透析。加用环丝氨酸、利奈唑胺后患者仍间断咯血,并出现血小板计数减少,最低值为37×109/L[正常范围:(100~300)×109/L],还曾出现1次癫痫,出现肢体麻木且逐渐加重,伴食欲下降、头晕、不能行走;因改为无肝素透析,透析时间缩短,精神严重衰退,体力严重下降;复查胸部CT扫描显示病灶仍无明显变化。经与患者及其家属沟通后,为保证生活质量,完全停用抗结核药物,仅采用中医汤药配合西医对症治疗。痰培养可见白色假丝酵母菌,采用伊曲康唑抗真菌;同时,予升血小板、营养神经、护胃、保肝等治疗。

2021年3月31日患者到我院中西医结合门诊加用中药治疗。因患者需控制每日摄水量,每日仅服用1次中药。当日行CT扫描,显示两肺多发结节、斑点、不规则斑片影,部分病灶内可见小空洞,右肺为著,右肺部分肺组织实变、右肺体积缩小,右侧胸膜肥厚、钙化,右侧胸腔包裹性积液(图1,2)。患者表现为头晕、肢体麻木,少气懒言,咯痰色白,黏稠难咳,胃脘隐痛、有烧灼感,食欲不佳;进食则出汗较多,口干,无尿,大便偏干,舌质淡红可见裂纹,少苔,脉沉细。辨证为气阴两虚,予益气养阴,化痰止咳。处方为:党参15 g、白术10 g、当归15 g、山萸肉10 g、芍药10 g、山药20 g、茯苓15 g、炙桑白皮15 g、炙枇杷叶15 g、白芨10 g、煅瓦楞子30 g、生地10 g、大贝母6 g、百部10 g。坚持服用中药1个月,症状明显缓解。

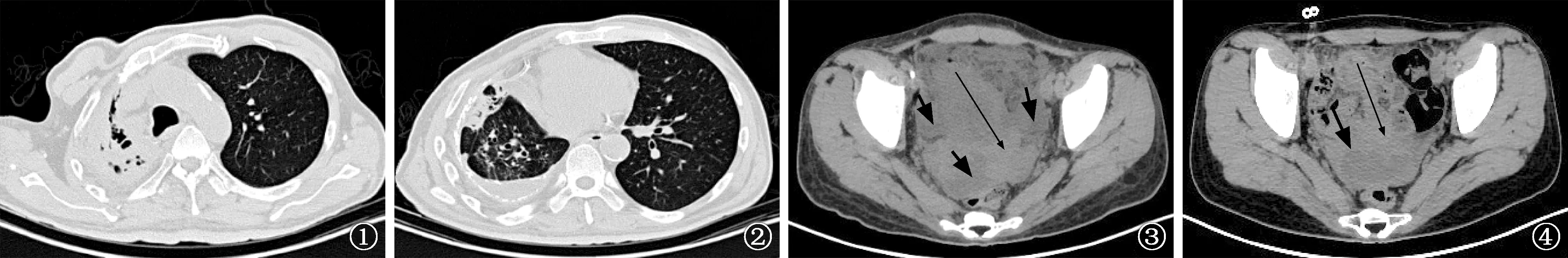

图1~2 患者,男,53岁,间断咳嗽、咳痰近3年,间断咯血近3个月。图1为2021年3月31日胸部CT扫描肺窗主动脉弓层面图,可见右侧胸廓缩小,纵隔右移,右上叶肺实变,细支气管充气相;图2为2021年3月31日胸部CT扫描肺窗心室层面图,可见右侧胸廓缩小,纵隔右移,右下肺不规则斑片影,左下肺可见少许小结节影,右侧胸膜肥厚、钙化,右侧胸腔包裹性积液 图3~4 患者,女,23岁,间断发热2个月余,皮下出血6 d。图3为2021年3月31日盆腔CT扫描,可见盆腔包裹性积液(粗箭),附件包块(细箭);图4为2021年7月19日盆腔CT扫描,可见盆腔积液较前吸收(粗箭),附件包块缩小(细箭)

后期患者长期服用结核丸,反复查痰涂片及培养,发现真菌感染则连续服用伊曲康唑,合并细菌感染则根据药物敏感性试验加用头孢克肟或莫西沙星,同时予艾灸关元、足三里、丰隆、太溪穴,以健脾化痰、补肾养阴。患者间断痰中带血,食欲尚可,可间断透析,可走动,咳痰很少,偶尔查痰抗酸杆菌染色(-~+)。2021年7月1日复查胸部CT扫描,病变较2021年3月31日变化不大。

病例2患者,女,23岁,未婚,既往体健,主因“间断发热2月余,皮下出血6 d”,于2021年3月11日来我院就诊。2021年1月患者因间断发热,体温最高为38.9 ℃,腹痛及左侧胸痛于当地医院就诊。查胸腔积液和腹腔积液标本结核感染T细胞斑点试验(T-SPOT.TB)结果为阳性,诊断为结核性多浆膜腔炎。予胸腹腔穿刺引流,并给予异烟肼、乙胺丁醇、利福平、吡嗪酰胺抗结核治疗后体温正常,胸腹腔积液基本吸收。2021年3月5日,患者出现双手、下肢青紫及皮下出血,口腔出现血痂。于当地医院查血小板计数<1×109/L [正常范围:(100~300)×109/L],未停用抗结核药物。3月9日复查血小板计数为2×109/L,予输注血小板1个治疗单位,建议转上级医院继续诊治。

3月11日于我院查体见贫血貌,口唇可见血痂,双手及下肢皮肤散在出血点及血斑,双肺呼吸音清,腹壁略韧,无明显压痛及反跳痛。急查血白细胞计数为5.7×109/L[正常范围:(4~10)×109/L],血红蛋白为76 g/L(正常范围:110~160 g/L),血小板计数为1×109/L,网织红细胞为3.68%(正常范围:0.67%~1.55%),网织红细胞绝对值为0.111×1012/L[正常范围:(0.025~0.085)×1012/L],未成熟网织红细胞指数为27.9%(正常范围:2%~18%),低荧光强度网织红细胞比率为72.1%(正常范围:88%~99%),中荧光强度网织红细胞比率为18.2%(正常范围:2%~14%),低荧光强度网织红细胞比率为9.7%(正常范围:0~25%),凝血功能正常,自身抗体谱检测阴性,1,3-β-D葡聚糖试验阴性,半乳甘露聚糖试验阴性。行骨髓穿刺检查,骨髓涂片结果回报:骨髓象:增生活跃,髓粒细胞与有核红细胞比值(M/E)=0.45∶1;巨核细胞明显增多并伴有成熟障碍,考虑免疫性血小板减少症。停用所有抗结核药物,予对症治疗及升血小板治疗,采用免疫球蛋白(20 g/次,1次/d)治疗,连续5 d;重组人血小板生成素注射液(15 000 U 皮下注射,1次/d),达那唑(200 mg/次,2次/d);利妥昔单抗注射液(500 mg/次,1次/周),间断输注血小板。因治疗效果较慢,于3月23日加用中药以辅助止血和升血小板治疗。患者表现为面色苍白,皮下可见出血点,下肢疼痛,乏力,口干,食欲欠佳,大便色黑,舌质淡而少津,脉细弱,辨证为气血两虚夹瘀热。采用益气养阴补血,凉血化瘀治疗,处方为:黄芪30 g、当归15 g、女贞子10 g、旱莲草10 g、玄参10 g、生地10 g、白芍15 g、茯苓15 g、白术15 g、熟地15 g、甘草6 g、仙鹤草30 g、赤芍10 g、丹皮6 g、茵陈6 g、炒麦芽6 g。治疗后患者出血点逐渐减少,血小板逐渐上升,食欲好转。3月31日查腹盆腔CT扫描显示腹盆腔包裹性积液,附件包块(图3)。

4月7日复查血小板恢复正常,患者月经未至,食欲尚可,大便欠畅,舌质淡红润,中后部凹陷,苔白脉细。予健脾益气,活血消癥治疗,处方:桂枝10 g、茯苓15 g、白芍15 g、丹皮10 g、桃仁10 g、蒲黄10 g(包煎)、五灵脂10 g(包煎)、牡蛎30 g、白头翁30 g。因睡眠欠佳,加用酸枣仁30 g、夜交藤15 g;外感加用紫苏10 g、金银花10 g。同时,逐渐加用抗结核药物,因药物性肝损伤、高尿酸血症及白细胞减少,最后抗结核治疗方案调整为乙胺丁醇(0.75 g/次,1次/d)、盐酸莫西沙星(0.4 g/次,1次/d)、吡嗪酰胺(0.25 g/次,3次/d)、硫酸阿米卡星(0.4 g/次,肌肉注射,1次/d;后改为环丝氨酸250 mg/次,2次/d,配合维生素B6)治疗。服汤药2个月后改服用桂枝茯苓丸。患者症状尚平稳,2021年7月19日复查腹盆腔CT扫描,病变较3月31日腹盆腔明显吸收,包块缩小(图4)。

图5~6 患者,男,59岁,腰痛伴发热。图5为2021年5月24日腰椎CT扫描,可见椎体骨质破坏,呈“虫蚀”样改变(粗箭),周边软组织肿胀(细箭);图6为2021年8月11日腰椎CT扫描,可见椎体骨质破坏未见改变(粗箭),椎体周边软组织肿胀有所减轻(细箭) 图7~8 患者,女,50岁,间断头痛、发热2周,神志障碍3 d。图7为2021年3月8日头颅增强MRI,可见脑实质内多发大小不等小结节状影呈斑点、结节强化,最大者位于脑干(箭),大小约0.6 cm×0.6 cm;脑膜呈结节、点状强化。图8为2021年7月20日头颅增强MRI,可见脑实质内多发结节状强化影明显减少,最大者(箭)明显缩小,脑膜呈结节、点状强化

病例3患者,男,59岁,因“腰痛伴发热”,于2021年5月 20日入住我院。患者既往2013年因乙型病毒性肝炎肝硬化,肝功能衰竭行肝移植术,术后长期服用吗替麦考酚酯分散片、恩替卡韦片及熊去氧胆酸胶囊。2021年5月5日患者出现腰痛,伴午后低热,体温最高为37.3 ℃,伴右下肢麻木、发凉,未重视。5月8日腰痛加重,伴右下肢刺痛,于外院就诊,予头孢曲松及莲花清瘟颗粒治疗后缓解不明显。5月11日予头孢哌酮钠舒巴坦钠加更昔洛韦、莫西沙星治疗,患者出现无规律高热,伴有寒颤,体温最高为39.5 ℃。行头颅CT、胸部CT扫描未见异常,脊柱CT扫描显示第5腰椎骨质破坏,考虑结核可能。抽血送检,二代基因测序检出结核分枝杆菌复合群1个序列,考虑结核可能。5月19日,患者体温升至42 ℃,高热不退,出现休克,持续约10 min 后缓解,遂转至我院继续治疗。

5月20日查体:腰痛前屈、侧弯受限,“4”字试验阳性。白细胞计数为2.3×109/L,血红蛋白为103 g/L,血小板计数为120×109/L,天门冬氨酸氨基转移酶为37.3 U/L,直接胆红素为9.23 μmol/L(正常范围:0~6.8 μmol/L),D-二聚体为1387 μg/L(正常范围:0~500 mg/L),血红细胞沉降率为59 mm/1 h(正常范围:0~20 mm/1 h),C-反应蛋白为69.95 mg/L(正常范围:0~10 mg/L),降钙素原为24.66 ng/ml(正常范围:0~5 ng/ml)。乙型肝炎病毒表面抗原阳性。予异烟肼(0.3 g/次,1次/d)、莫西沙星(0.4 g/次,1次/d)、乙胺丁醇(0.75 g/次,1次/d)、吡嗪酰胺(0.25 g/次,3次/d)抗结核治疗,美罗培南(1 g,静脉滴注,1次/12 h)抗感染治疗。为其做肝移植的医师建议予谷胱甘肽片、五酯滴丸、双环醇预防性保肝治疗,暂停用吗替麦考酚酯,加用甲泼尼龙(20 mg,静脉滴注,1次/d)。5月24日复查血小板计数为66×109/L,丙氨酸氨基转移酶为90.1 U/L,天门冬氨酸氨基转移酶为107.3 U/L,直接胆红素为11.28 μmol/L,血红细胞沉降率为22 mm/1 h,C-反应蛋白为30.7 mg/L。行腰椎CT扫描,显示腰4、5椎体骨质破坏,呈“虫蚀”样改变,周边软组织肿胀(图5)。遂停用异烟肼、吡嗪酰胺,改美罗培南为亚胺培南西司他丁(1 g,1次/8 h),加用异甘草酸镁及多烯磷脂酰胆碱保肝治疗。患者仍发热,自觉乏力、食欲欠佳,腰酸痛,睡眠欠佳,因抗结核方案较弱,建议患者加用中药控制症状,辅助抗结核治疗。辨证肝郁脾虚,兼有瘀热,予疏肝健脾、清热散结治疗,处方:柴胡6 g、白芍15 g、当归15 g、茯苓15 g、郁金15 g、炙鳖甲10 g、炙龟板10 g、丹皮10 g、覆盆子10 g、姜半夏10 g、陈皮6 g、浙贝母10 g、牡蛎30 g、蒲公英15 g、黄精15 g、枳壳6 g、甘草6 g。患者最高体温降至38.4 ℃。5月27日复查血小板计数为22×109/L,丙氨酸氨基转移酶为67 U/L,天门冬氨酸氨基转移酶为54.3 U/L,直接胆红素为14.28 μmol/L,血红细胞沉降率为25 mm/1 h,C-反应蛋白为31.4 mg/L,降钙素原为16.35 ng/ml。停用乙胺丁醇及莫西沙星,加用替加环素(100 mg,静脉滴注,首剂;后50 mg,静脉滴注,1次/12 h)抗感染治疗,并予促血小板生成素(15 000 U 皮下注射/次,1次/d)。1 d后患者体温恢复正常,治疗10 d后复查血小板计数为117×109/L,转氨酶正常,总胆红素为31.7 μmol/L,直接胆红素为23.98 μmol/L。行骨髓穿刺活检,活检组织行结核分枝杆菌GeneXpert MTB/RIF检测阳性,rpoB基因无突变,明确诊断为腰椎结核。逐渐加用吗替麦考酚酯,患者胆红素逐渐下降,予加用乙胺丁醇、莫西沙星。患者自购氯法齐明(50 mg/次,1次/d),服药3 d转氨酶即明显升高,遂停用氯法齐明,加强保肝治疗。肝功能恢复后加用环丝氨酸(250 mg/次,2次/d)及维生素B6治疗。6 d后患者出现全身肌肉震颤,嘴角抖动无法正常言语,停用环丝氨酸,大量补充维生素B6并镇静治疗,3 d后缓解。告知患者及家属相关病情,家属同意仅使用乙胺丁醇及莫西沙星抗结核治疗,同时继续配合中药辅助抗结核治疗。8月11日复查腰椎CT扫描,显示腰椎周边软组织肿胀较5月24日有所减轻(图6)。

病例4患者,女,50岁,因“间断头痛、发热2周,神志障碍3 d”,于2021年3月3日入住我院。患者既往甲状腺功能减退病史20年,长期服用左甲状腺素钠片;青光眼病史20年,半年前双目失明;2016年诊断为系统性红斑狼疮,长期服用环孢素及甲泼尼龙。

患者2021年2月15日无明显诱因出现头两侧胀痛,伴恶心、呕吐,呕吐物为胃内容物,伴乏力、食欲不振,并出现发热,体温最高为39.0 ℃,未重视。2月28日晚患者出现意识模糊、谵语、对答不切题,伴恶心、呕吐。当地医院胸部CT扫描显示双肺遍布点状粟粒影,大小、密度均匀,考虑血行播散性肺结核可能;头颅CT扫描显示多发结节状高密度影,考虑中枢神经系统感染;行腰椎穿刺测颅内压正常,脑脊液送检二代基因测序检出结核分枝杆菌复合群序列25个,痰标本GeneXpert MTB/RIF检测阳性,诊断为血行播散性肺结核合并结核性脑膜脑炎。

3月3日入院后查体:慢性病容、贫血貌,神志模糊,烦躁,对答不切题,双目失明,颈强直,巴彬斯基征及克氏征阳性。白细胞计数为2.80×109/L,血红蛋白为96 g/L;B型钠酸肽137 pg/ml(正常范围:0~100 pg/ml),天门冬氨酸氨基转移酶为43.3 U/L,总胆红素为23.4 μmol/L,直接胆红素为13.18 μmol/L,白蛋白为32.5 g/L(正常范围:35~50 g/L),血红细胞沉降率为52 mm/1 h;高敏C-反应蛋白为10.97 mg/L;自身抗体谱检测阴性;血结核抗体(相对分子质量38 000+16 000)阴性,结核抗体(相对分子质量38 000)弱阳性;血γ-干扰素释放试验阴性。行腰椎穿刺测颅内压300 mm H2O(1 mm H2O=0.0098 kPa);脑脊液实验室检查:白细胞计数50×106/L(正常范围:0~10×106/L),单核细胞占95%,葡萄糖为1.26 mmol/L(正常范围:2.5~4.5 mmol/L),微量蛋白为0.84 g/L(正常范围:0.15~0.45 g/L),氯化物为118.99 mmol/L(正常范围:119~129 mmol/L);脑脊液结核分枝杆菌GeneXpert MTB/RIF检测阳性,rpoB基因无突变。3月8日查头颅增强MRI显示脑实质内多发大小不等小结节状异常信号影,呈稍长T1、长T2信号;增强扫描病变呈斑点、结节强化,部分病灶周围片状无强化水肿信号影,最大者位于脑干,大小约0.6 cm×0.6 cm;脑膜呈结节、点状强化;右额部颅骨内板下结节状稍长T1稍长T2信号,局部突入颅骨内,增强扫描呈明显不均匀强化,大小约1.2 cm×1.2 cm×1.2 cm(图7)。

予异烟肼(0.6 g 次,静脉滴注,1次/d)、盐酸乙胺丁醇(1 g/次,1次/d)、盐酸莫西沙星(0.4 g/次,静脉滴注,1次/d)、硫酸阿米卡星(0.4 g/次,静脉滴注,1次/d)、吡嗪酰胺(0.25 g/次,3次/d)治疗。同时予脱水、醒脑、保肝、升白细胞治疗,停用环孢素,甲泼尼龙加至40 mg抑制炎性渗出等治疗。3月6日患者神志恢复正常,因抗结核方案较弱,予中药辅助抗结核、控制症状。患者表现为头胀痛,烦躁,睡眠差,口干苦,大便5 d未解;舌质红、苔薄微黄,脉弦细数,辨证为肝火上炎,予清热镇肝熄风治疗。处方:金银花45 g、玄参10 g、夏枯草15 g、当归10 g、甘草6 g、川牛膝30 g、丹皮10 g、柴胡6 g、钩藤6 g(后下)、石膏15 g(先煎)、火麻仁20 g、枳壳6 g。患者白细胞计数波动在2.5×109/L~3.3×109/L,血小板计数波动在40×109/L~80×109/L,总胆红素波动在27.1~57.3 μmol/L,丙氨酸氨基转移酶波动在27~76 U/L,天门冬氨酸氨基转移酶波动在45~112 U/L。3月20日,患者颅内压恢复正常,头痛缓解,自觉肢体麻木,皮肤粗糙,食欲可,睡眠可,大便每日可解,略干燥,舌略红、少津、苔薄,脉细。辩证为肝肾阴虚,予滋补肝肾,养阴通络治疗。处方调整为:生地15 g、熟地10 g、枸杞15 g、麦冬10 g、当归10 g、白芍15 g、五味子10 g、川牛膝15 g、桂枝6 g、桑寄生10 g、火麻仁10 g、鸡血藤10 g。因患者间断出现耳鸣,关节疼痛,停用硫酸阿米卡星,改为环丝氨酸(250 mg/次,2次/d);2周后患者出现焦虑,有轻生念头,予停用。最后长期采用异烟肼(0.5 g/次,1次/d)、盐酸乙胺丁醇(1 g/次,1次/d)、盐酸莫西沙星(0.4 g/次,1次/d)、甲泼尼龙片(36 mg/次,1次/d;10 d减1片,至2片时维持);同时予保肝、升白细胞、升血小板及营养神经药物,并配合中药。

服药2个月后,改服用小金片散结消肿,化瘀止痛。配合艾灸足三里、三阴交、太溪、涌泉,以补肾健脾强筋骨。患者头痛缓解,在家属搀扶下可走动,下肢麻木程度较轻,可以耐受,能正常进食,大便尚可。7月20日复查头颅增强MRI显示结节状强化影较3月8日明显缩小(图8)。

讨 论

姑息治疗既往主要针对肿瘤患者而言。世界卫生组织对姑息治疗的定义是针对那些对治愈性治疗不反应的患者完全的主动的治疗和护理[1]。其目的是为患者和家属赢得最好的生活质量。对于肿瘤晚期患者,只要能够减轻痛苦,延缓病情的发展,延长生存期,就能达到患者预期。结核病临床诊疗工作中时常会遇到由于各种原因无法耐受标准方案,不能足种类、足剂量、足疗程进行有效抗结核治疗的患者。这些患者无法控制结核病的进展,可造成严重的功能障碍,甚至死亡,其难治程度,不亚于肿瘤。针对这部分患者采用中西医结合姑息治疗,不以治愈为最终目标,主要目的是减少患者痛苦,提高生活质量,尽量延长生存期,与中医辨证治疗和整体观念相契合,使患者带菌生存,机体正气与结核分枝杆菌感染达到平衡,机体的自我修复能力得到恢复,最终可能达到意想不到的疗效。

常见的导致结核病患者无法耐受标准治疗方案的原因有四类:(1)本身患有严重的基础疾病,如血液系统疾病、肝病、肌无力、风湿免疫疾病、严重心肾功能障碍等;(2)结核分枝杆菌侵犯重要脏器,导致严重功能障碍,如侵犯双肾或骨髓,引起肾功能不全或骨髓抑制;(3)感染了多耐药或广泛耐药结核分枝杆菌,无法组成有效治疗方案;(4)对多种抗结核药物过敏或不耐受抗结核药物引起的严重不良反应,如剥脱性皮炎、特发性血小板减少症、肝衰竭等。

中医治疗对于杀灭结核分枝杆菌不具有优势。中医认为抗结核药物作用于机体,在杀灭结核分枝杆菌的同时,对人体的正常细胞也有一定的损伤,抗结核方案越强,对正常细胞的损伤越大,即同时损耗人体的正气和邪气。中西医结合姑息治疗,虽然对邪气的作用较小,但对正气的损耗亦较小,其中的中医治疗对于正气有扶助作用,当正气逐渐增强达到可以战胜邪气时,疾病即可痊愈。

病例1为糖尿病肾功能衰竭患者,长期透析治疗,合并广泛耐药肺结核。广泛耐药结核病的总体治愈率只有20%~50%[2]。与普通人群相比,糖尿病可增加结核分枝杆菌感染风险2~3倍,终末期肾病使结核病发病率增加1倍,治疗期间死亡率增加2~3倍[3]。而慢性肾病患者出现抗结核药物不良反应发生率可达9.6%[4]。本例患者长期服用帕司烟肼、利福喷丁及丙硫异烟胺,痰菌未阴转,后期出现咯血后加用利奈唑胺及环丝氨酸,出现了神经毒性、精神症状和骨髓抑制[5-7],无法长期持续使用。因此,选用对症治疗配合中医疗法,以健脾益气,养阴止血,化痰止咳,补肾固元等药物,配合艾灸,控制了咳嗽、咯血症状,增加患者食欲,扶助正气,增强免疫力,消除抗结核药物不良反应,使病灶稳定,患者能维持基本生活自理并长期生存。

病例2为年轻女性,既往无基础疾病及药物过敏史,四联抗结核治疗2个月出现免疫性血小板异常减少伴出血。抗结核药物导致血液系统异常发生率占药物不良反应的 3.3%~10.0%[8], 包括了粒细胞减少、血小板减少、贫血、骨髓抑制和溶血。其中,利福平引起血小板减少发生率较高[9]。该患者发现血小板减少时血小板已经达到严重缺乏程度,出血倾向明显,引起严重贫血,生命垂危,虽经积极救治生命得以挽回,但患者及家属均不愿尝试可能引起骨髓抑制的药物,因此,未再使用利福霉素类及异烟肼类药物,而且因肝功能损伤及高尿酸血症,吡嗪酰胺不足量,因此,未能组成有效抗结核治疗方案。配合中医治疗,初期以益气养阴补血,凉血化瘀药物治疗,使患者出血点消失,血小板恢复正常,后期以健脾益气,活血消癥药物治疗,使患者月经来潮,包块缩小,配合不足量的抗结核药物,治疗虽缓慢但有效。

病例3为乙肝肝硬化,肝移植术后合并腰椎结核。肝移植患者结核病发病率约为0.47%~2.3%[10],由于其临床症状及影像学表现均不典型,大约1/3~1/2的患者会出现播散症状或肺外结核表现[11],诊断较困难。该患者通过血液标本的二代基因测序及组织活检的结核分枝杆菌GeneXpert MTB/RIF检测确诊为腰椎结核,但因为本身乙型肝炎病毒感染所致损伤及肝移植慢性排异影响,很快出现肝损害加重及血小板减少。环丝氨酸所致神经系统损伤明显。因此,可选择的抗结核药物有限,配合中医治疗,采用疏肝健脾、清热散结药物,使患者体温逐渐恢复正常,肝功能好转,骨质破坏减轻,椎旁脓肿吸收,病情稳中好转。

病例4为系统性红斑狼疮合并播散性结核病,属于重症结核病。研究表明,系统性红斑狼疮患者中活动性结核病的发病率是普通人群的5~15倍[12],且多发生于诊断系统性红斑狼疮后的2年内,易发生结核播散[13]。结核播散骨髓受累的患者死亡率可高达50%[14]。系统性红斑狼疮由于多种原因,血液系统受累很常见[15-16],可导致贫血、白细胞计数降低和血小板减少[16]。该患者出现贫血、白细胞和血小板减少可能为系统性红斑狼疮及播散性结核病导致骨髓抑制的双重因素,且其本身因青光眼引起失明,伴有末梢神经损伤,加用环丝氨酸后出现自杀倾向,因此,严重影响患者的抗结核治疗强度。配合中医方案治疗,初期以清热镇肝熄风药物治疗,缓解了患者头痛、睡眠不佳及便秘表现,后续采用滋补肝肾,养阴通络药物,配合中成药和艾灸,可以升高白细胞和血小板,疏通经络,促进颅内病灶吸收,患者亦达到了稳中好转的目的。

综上所述,本文中4例患者通过中西医姑息治疗保障了患者生活质量,缓解了病情,除病例1由于为广泛耐药结核病,经治疗只达到控制病情的效果外,其余患者的病灶均有所吸收,出现了治愈的希望。