水平肌加强减弱术联合下斜肌切断术治疗小儿斜视的效果研究

2022-04-06吴海政

吴海政

(爱尔眼科集团黄石爱尔眼科医院,湖北 黄石 435002)

斜视是儿童常见的一种眼科疾病。正常情况下,人的双眼运动应协调一致。双眼在凝视目标时图像会投影到视网膜的中央凹上,在视觉通路的作用下,视觉冲动会传输到大脑的视觉中枢,重叠成一个完整且有立体感觉的单一物像。当由各种神经肌肉病变导致双眼运动不协调时,就会发生斜视[1-2]。目前临床上主张对斜视患儿应尽早进行手术治疗,但关于手术方案的选择尚未达成一致[3]。本文将98 例斜视患儿作为试验对象,研究用水平肌加强减弱术联合下斜肌切断术治疗小儿斜视的效果。

1 资料与方法

1.1 基线资料

将我院收治的98 例斜视患儿纳入本研究。其纳入标准是:入院的时间为2018 年1 月至2019年12 月;病情符合斜视的诊断标准,且经眼科专科检查(包括双眼视力功能检查、斜视角测定等)得到确诊;具有进行手术治疗的指征;其监护人知悉本研究内容,并签署了知情同意书。其排除标准是:存在由外伤导致的视力障碍;合并有先天性疾病、血液系统疾病、免疫系统疾病或代谢性疾病;存在严重的肝肾功能障碍。按照就诊的先后顺序将其分为探讨组和比较组,每组各有患儿49 例。在探讨组患儿中,有男29 例,女20 例;其平均年龄为(6.96±1.47)岁,平均病程为(9.49±0.35)个月。在比较组患儿中,有男31 例,女18 例;其平均年龄为(7.05±1.44)岁,平均病程为(9.53±0.32)个月。两组患儿的基线资料相比,差异无统计学意义(P>0.05)。详见表1。

表1 两组患儿基线资料的比较

1.2 方法

1.2.1 术前准备 术前对所有患儿均完善眼科专科检查(包括视力检测、眼底检查、眼压检测、屈光检查、眼部超声检查等),对其实施三棱镜遮盖试验,方法是:将三棱镜放置在患儿的双眼前,指导其注视视标,交替遮盖双眼,密切观察其眼球的运动,并对三棱镜的位置进行调整,直至完全中和斜视,计算瞳距,设计手术量。检查患儿的眼球运动,对其双眼、单眼的运动状态进行观察。对患儿进行眼球主动和被动牵拉试验,排除其中不符合手术指征的患儿。评估患儿下斜肌功能亢进的程度,将其下斜肌功能亢进分为轻度(+)、中度(++)、重度(+++)、极重度(++++),并根据评估结果设计手术方案[4]。

1.2.2 手术方法 对比较组患儿进行水平肌加强减弱术,水平肌减弱术包括直肌后徙术、直肌悬吊术、直肌后固定术、直肌边缘切开术、下斜肌后徙术等。水平肌加强术包括直肌缩短术、直肌肌腱前徙术、上斜肌矢状移位术、下斜肌转位术、上下直肌移位术、上斜肌折叠术等。对探讨组患儿进行水平肌加强减弱术联合下斜肌切断术,对其进行水平肌加强减弱术的方法与比较组相同。对其进行下斜肌切断术的方法是:对患儿进行全身麻醉,使其保持仰卧位,将头部固定。在颞象限和角膜缘平行的位置做一个大小约为8 mm 的Parks 切口,将Tenon 囊剪开并向前下方牵拉,充分暴露下斜肌。在下斜肌的前缘将肌肉与Tenon 囊分离,用两只斜视钩钩出下斜肌,通过分离口穿出Tenon囊。将两只斜视钩拉开,充分暴露肌束。用止血钳将下斜肌夹住。对于存在轻度下斜肌功能亢进的患儿,将下斜肌切断。对于存在中度(++)、重度(+++)、极重度(++++)下斜肌功能亢进的患儿,将下斜肌切除。切除后对下斜肌的断端进行止血,将肌束还纳至筋膜囊内,缝合手术切口。

1.3 观察指标

比较两组患儿的临床疗效。用治愈、有效、欠矫评估其疗效。治愈:治疗后患儿的水平斜视度数<15°,眼球上下转动的度数≥25°。有效:治疗后患儿的水平斜视度数为15°~20°,眼球上下转动的度数≥25°。欠矫:治疗后患儿的水平斜视度数>20°,眼球上下转动的度数<25°。总有效率=(治愈例数+ 有效例数)/总例数×100%[4]。术后,比较两组患儿中下斜肌功能恢复正常患儿的占比[5]。手术前后,比较两组患儿的水平斜视度数。

1.4 统计学方法

用SPSS 22.0 软件处理本研究中的数据,计量资料用±s表示,用t 检验,计数资料用% 表示,用χ² 检验,等级资料比较采用非参数秩和检验,P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患儿临床疗效的比较

探讨组患儿治疗的总有效率为95.92%,比较组患儿治疗的总有效率为83.67%,二者相比差异有统计学意义(P<0.05)。详见表2。

表2 两组患儿临床疗效的比较

2.2 术后两组患儿下斜肌功能恢复情况的比较

与比较组患儿相比,探讨组患儿术后中下斜肌功能恢复正常患儿的占比更高,差异有统计学意义(P<0.05)。详见表3。

表3 术后两组患儿下斜肌功能恢复情况的比较[ 例(%)]

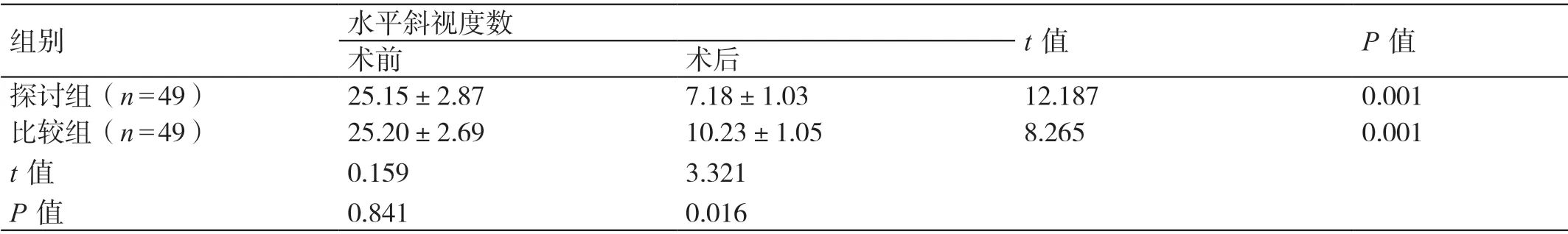

2.3 手术前后两组患儿水平斜视度数的比较

术前,两组患儿的水平斜视度数相比,差异无统计学意义(P>0.05)。术后,两组患儿的水平斜视度数均低于术前,差异有统计学意义(P<0.05)。术后,探讨组患儿的水平斜视度数低于比较组患儿,差异有统计学意义(P<0.05)。详见表4。

表4 手术前后两组患儿水平斜视度数的比较(°,± s)

表4 手术前后两组患儿水平斜视度数的比较(°,± s)

组别水平斜视度数t 值P 值术前术后探讨组(n=49)25.15±2.877.18±1.0312.1870.001比较组(n=49)25.20±2.6910.23±1.058.2650.001 t 值0.1593.321 P 值0.8410.016

3 讨论

斜视属于眼外肌疾病,主要是由眼球的位置、运动异常所致。临床上根据斜视患儿是否存在眼外肌功能障碍将此病分为非共转性斜视和共转性斜视。非共转性斜视又被称为麻痹性斜视,此病患儿可出现双眼视轴分离、眼外肌功能障碍(包括上斜肌麻痹、动眼神经麻痹)和视神经传导功能障碍,引起眼外肌麻痹,进而导致眼球出现功能性障碍[6]。共转性斜视又被称为共同性斜视,此病患儿眼外肌的功能正常,眼球可转向不同的方向,但存在双眼视轴分离的情况。依据斜视患儿主视眼的性质又可将此病分为单侧性斜视和双眼交替性斜视。根据斜视的时间可将此病分为恒定性斜视、周期性斜视和间歇性斜视。根据眼球偏斜的方向可将斜视分为外斜视、内斜视和垂直性斜视[7]。临床上一般根据此病患儿斜视的类型、性质为其制定个体化的治疗方案。现阶段临床上治疗小儿斜视的方法有手术疗法和保守疗法。通常情况下,对合并有弱视的斜视患儿进行积极的保守治疗(常见的保守疗法有眼罩遮盖法、佩戴矫正眼镜法、正位视觉训练法等)可促进其视觉的发育,矫正眼位。对斜视患儿进行手术治疗不仅能纠正眼位,还可重建其双眼视觉。临床上认为对斜视患儿进行手术治疗的最佳年龄段是2 ~7岁[8]。研究显示,斜视患儿多合并有下斜肌功能亢进,但其发生机制尚未明确。多数学者均认为,斜视患儿出现下斜肌功能亢进的原因可能是其下斜肌存在先天性运动融合能力欠缺,导致中枢神经系统难以有效地控制下斜肌运动的协调性,致使眼外肌出现运动功能障碍[9]。流行病学调查数据显示,在伴有先天性上斜肌麻痹的斜视患儿中,有95% 以上的患儿存在下斜肌功能亢进。下斜肌功能亢进患儿可出现眼球上斜和外旋。针对合并有下斜肌功能亢进的斜视患儿,临床上通常认为对其实施斜肌加强术可矫正其斜视,但易导致其出现上斜肌鞘综合征等并发症[10]。本研究中对探讨组患儿进行水平肌加强减弱术联合下斜肌切断术,取得了良好的效果。解剖学研究表明,人的两只眼球有4 条直肌(上直肌、下直肌、内直肌、外直肌)和2 条斜肌(上斜肌、下斜肌),共同负责支配眼球的运动。内外直肌维持眼球水平方向的运动,上下直肌和斜肌维持眼球的垂直运动和内外旋转运动,使眼球可向各方向定向注视。研究显示,小儿斜视与视网膜和晶状体无关,主要是由眼周肌肉功能异常所致,表现为下斜肌和水平肌功能亢进,垂直肌功能障碍。通过对斜视患儿进行水平肌加强减弱术联合下斜肌切断术,能有效纠正其下斜肌功能亢进及垂直肌功能障碍,进而可有效改善其斜视症状[11]。

综上所述,用水平肌加强减弱术联合下斜肌切断术治疗小儿斜视的效果显著,能改善患儿下斜肌的功能,降低其水平斜视度数。