城市线性滨水空间竖向设计策略研究

——以京杭大运河聊城城区段为例

2022-04-06程晓倩翟付顺

程晓倩,翟付顺

(聊城大学 农学与农业工程学院,山东 聊城 252000)

1 引言

历代古都名城大多“得水而兴,废水而衰”,河流作为城市发展的源头对当地的生产生活方式、空间形态与文化环境有着至关重要的影响。然而,随着城市化进程的加快,城市建设与既有水系的矛盾日益突显,很多城市水系正在沦为城市生活的“失落空间”,一度被人遗忘和漠视[1]。作为城市内水体与陆地相接的带状狭长空间,城市线性滨水空间的建设在改善人居环境、提升城市河流活力等方面具有重要作用[2]。

而竖向设计是处理空间关系最重要的一环,通过对场地地形、道路及局部节点的竖向标高调整,能够将线性滨水空间各要素组成协调统一的整体,决定了城市线性滨水空间的功能、美学、使用体验、空间营造的成败[3]。因此,为提升滨水空间品质,重塑城市河流活力,本文聚焦于城市线性滨水空间的竖向设计,以京杭大运河聊城城区段为例,分析总结其两岸线性滨水空间竖向设计存在的问题,并结合国内外设计经验提出相应竖向设计策略,促进运河两岸线性滨水空间与周围城市环境融合发展。

2 聊城城区段运河两岸线性滨水空间概况

研究范围为京杭大运河聊城城区段两岸(图1),南起东关街,北至利民路,东临北河庄街,西至清孝街,设计范围内河道长度约1.1 km,设计范围(包括水面)约为13 hm2。场地位于山东省聊城市中心城区,西临东昌湖风景区,东临铁塔商场,四周用地性质主要以绿地、居住用地、文物古迹用地、商业服务设施用地为主(图2),地理位置优越。

图1 设计范围

图2 用地功能分析

通过对运河两岸现状断面(图3)的调查和分析发现,聊城城区段运河河道普遍较窄,河道水位控制在31.5 m,驳岸类型为垂直驳岸(图4、图5)。线性滨水空间与城市内部被宽7 m的车行道隔开,河道与车行道之间的高差较大且滨水活动空间狭窄,由此产生了大量台阶,运河两岸的绿化、车行道、商铺、居住区分布较为紧凑。运河两岸的绿化多为乔灌草紧密结合的植物配置形式,加上长时间的植被生长和缺乏管理,使得游人的视线被遮挡,景观体验差、活动空间缺乏亲水性的问题尤为突出。因此,本文针对运河两岸线性滨水空间提出竖向设计策略,解决运河两岸高差问题,通过竖向设计改善线性滨水空间使用体验,提升滨水空间活力。

图3 运河典型断面

图4 运河河道现状

图5 运河驳岸现状

3 运河两岸线性滨水空间竖向设计存在的问题

3.1 亲水性差,城市与河流割裂

现阶段,城市与河流割裂,人的视线被阻隔,滨水不见水的状况大量存在,位于中心城区的运河并没有充分发挥其作为一条城市河流的作用,运河两岸线性滨水空间体验差(图6)。一方面,运河河道与城市车行道之间的高差变化较大,坡度较大的地方很难进行景观建设,同时河堤硬质化,导致河流被限制在狭窄的空间中,使得滨水空间透景性差,景观观赏性不足,对人的吸引力不足[4];另一方面,由于受到城市的挤压和规划的限制,可开发建设的滨水绿地较为狭窄,缺乏连续的线性滨水开敞空间,可供人活动的场地较少,亲水性不足,无法与周围城市环境融合,导致水-城相隔。

图6 视线阻隔示意

3.2 存在排水隐患

竖向设计应与防洪排涝相校核,全面落实海绵城市指导思想,完善雨洪管理系统,注重生态环境的保护[5]。运河两岸线性滨水空间的竖向存在很多不合理的设计,经现场调查发现,由于运河两岸滨水步道与城市车行道高差较大,绿地空间较窄,护坡坡度较大,每逢降雨,运河沿岸的滨水步道常常会出现积水现象,既影响通行,又存在较大的排水隐患。

3.3 竖向空间变化单一,景观单调

在建设线性滨水空间时,由于政府希望环境便于管理,开发商追求经济效益,使得滨水空间功能单一,空间单调乏味缺少趣味性[6],竖向空间变化单一,无法满足人们日常游憩、休闲娱乐的需求。运河两岸现状除硬质铺装和植物绿化外,基本没有雕塑小品、树池、坐凳、广场、停留空间等其他景观元素,很难产生垂直空间上的变化,使人的视觉感受平淡。另一方面,狭窄的河道空间和较大的高差使运河两岸线性滨水空间的园林绿化和植物造景未能合理地进行,景观布局缺乏合理性,植物种植缺乏多样性和竖向层次变化,景观品质较低,单调乏味,导致景观品质低下、吸引力不足,面向城市方向的景观渗透不足[7](图7)。

图7 运河滨水景观现状

3.4 道路连续性差,没有无障碍通道

道路交通会影响整个线性滨水空间的连贯性。滨水车行道成为划分运河滨水空间与城市内部空间的界线,道路两侧区域被人为隔离[8],滨水车行道与滨水空间内部道路连接不畅,导致滨水空间可达性降低,人们对滨水空间的使用频率降低,不能更好地服务于城市居民。运河滨水步道与游步道之间通过大量台阶连接,高差处理生硬,使人产生抗拒心理,影响线性滨水空间连续性(图8、图9)。同时与台阶相邻的区域没有进行无障碍处理,没有无障碍通道,对于老年人、儿童、残疾人等特殊人群来说,通行受到严重的阻碍[9],因此,对于线性滨水空间道路的竖向设计也尤为重要。

图8 运河滨水区“断头路”

图9 大量台阶处理高差

4 聊城城区段运河两岸线性滨水空间竖向设计策略

结合运河现状断面以及未来的城市发展需求,针对运河两岸线性滨水空间竖向设计存在的问题,在尊重现状地形特征的基础上,对现状运河两岸线性滨水空间进行竖向改造提升。

4.1 结合生态功能修复的纵向高差设计

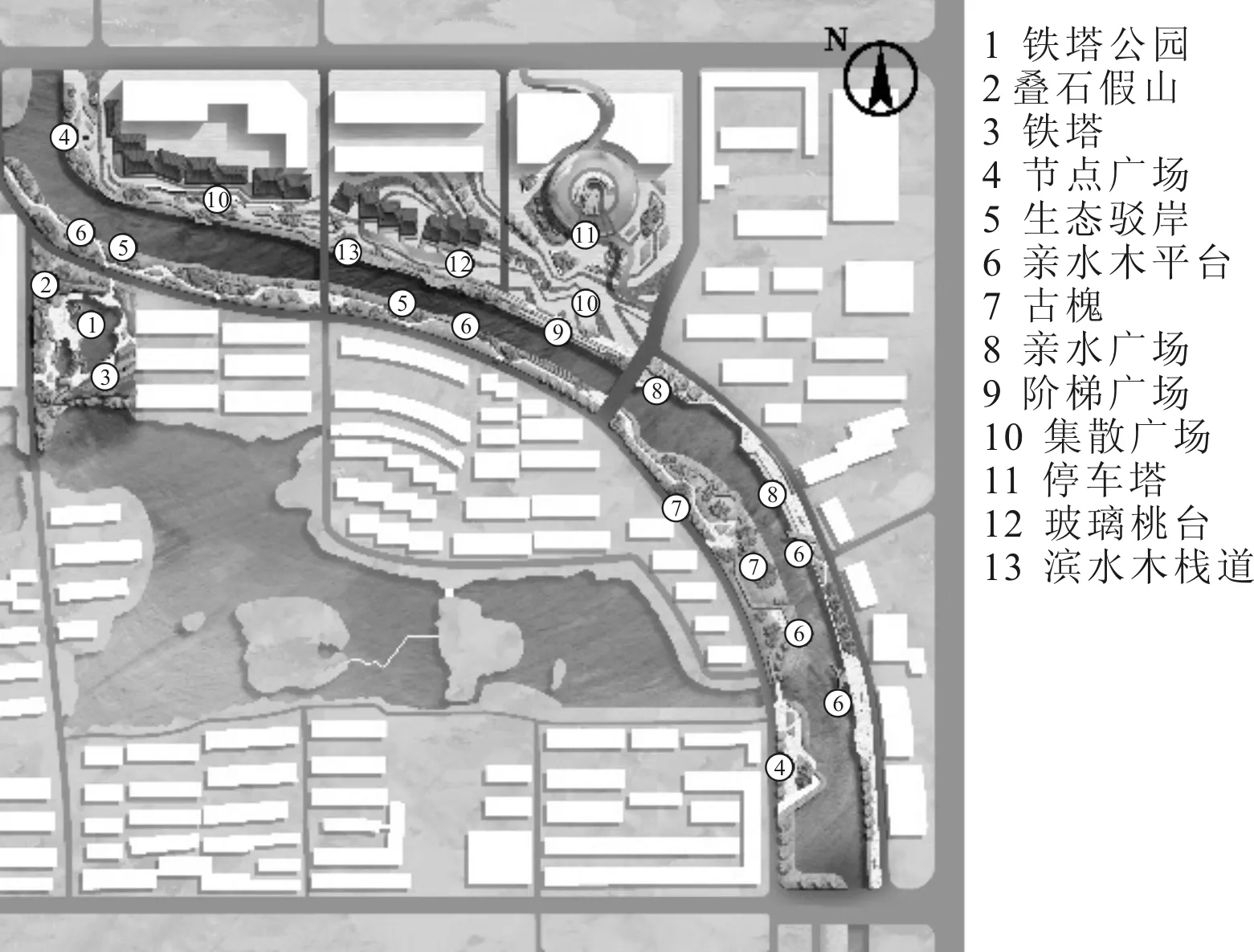

将各种高差处理手法与生态修复相结合,通过高差地形进行雨洪管理,实现城市河道生态与滨水空间景观的融合,让运河恢复自然活力[10]。设计范围内的运河西邻清真寺小区,东临铁塔商场。因此,运河西岸以自然为主题,构建自然地形,对运河进行生态修复,东岸以现代为主题,建设硬质广场,配合植物进行生态补偿(图10)。

图10 总平面

4.1.1 台地式高差设计

台地是处理场地高差的一种常用手法。运用天然石材等硬质材料组成硬质台地,穿插由净水植物与台地结合组成的梯田,在狭窄的滨水区创造不同高度的线性滨水活动空间。设计范围内运河东岸北部空间毗邻铁塔商场,通过设置阶梯广场、阶梯生态护坡等台地式景观(图11),将滨水空间与外部城市空间联系在一起,既创造了开敞的滨水景观空间,又可以减缓地表径流、减少水土流失,也将雨水进一步净化,形成雨洪缓冲带,调节河流水质、控制水量。滨水木栈道架空形成挑台式驳岸,既能满足人们的亲水需求,又可以保证观景视线,同时挑台下方的水生植物群落种植也增强了河流生态系统的多样性,充分发挥了植物的固土、净水等作用。

图11 台地式景观意向

4.1.2 微地形设计

通过下凹地形、凸起地形等与平地配合营造微地形,处理场地高程变化、竖向高差、坡度。在滨水空间中结合雨洪管理设计线性下凹式空间,与凸起地形配合,引导雨水走向,控制雨水径流,营造局部小气候。设计范围内运河西岸滨水空间竖向处理保留及改善场地原有斜坡地形,将3~5 m的地形高差处理为顺应地形变化的自然缓坡,并根据地形铺设连续的慢行道,设置小型下凹绿地、雨水花园、植被浅沟等对雨水进行初步的收集、滞留下渗和净化,以自然地形控制雨水径流,削弱运河与城市割裂的视觉感受,形成丰富的竖向空间变化的同时,为生物提供多种生境空间,改善植被生长环境及滨水空间生态环境,为城市居民提供舒适的活动空间。同时将原本直立式单一硬化的驳岸进行了生态软化,营造生态驳岸,实现城市河道生态功能修复(图12)。

图12 生态护坡断面

4.1.3 垂壁式高差设计

垂直护岸、竖向景墙等垂直向要素也是常用的高差处理方式。在城市建成区对硬质垂直护岸进行大规模改造存在困难,拓展生态驳岸也有一定局限性,可以结合河流水位,通过与植物的配合对硬质垂直护岸进行生态补偿。设计范围内运河东岸南部空间采用硬质材料铺设亲水广场、亲水台阶(图13),并结合藤本植物、水生植物和耐水湿的灌木,以及石材和跌水景观设计直立式护岸、景墙,为居民提供开敞的线性滨水空间,同时也起到曝气的生态效益。

图13 亲水广场意向

4.2 分层分段设计,塑造特色滨水景观

对于城市线性滨水空间竖向设计来说,仅注重河道生态功能修复是远远不够的,还需要增加竖向空间的变化,构建变化丰富的线性滨水空间。将设计范围内运河两岸线性滨水空间自北向南分为历史文化区、运河商业街、休闲生活区三段进行设计,丰富竖向空间,优化各节点断面,纵向构建有亲水区、近水区和观水区的多层次线性滨水空间。

4.2.1 纵向分层

城市滨水空间为市民提供多样化的滨水体验,结合地形、植物配置、构筑物等对线性滨水空间进行纵向分层设计。

将滨水空间纵向划分为亲水区、近水区和观水区三层空间,并结合雨洪管理设置台地、坡地等多种断面形式[11]。生态驳岸、防护绿坡与绿道滨水改造相结合,串联滨水广场和小型集散广场,设计多种慢行体验方式,形成亲水、近水、观水三重竖向空间(图14)。

图14 竖向空间分层示意

植物配置分为上中下三层,上层为树冠及分枝点较高的乔木,中层为枝叶繁茂的灌木,下层为低矮的地被植物,为调节植物空间的透水性和透景范围,滨水空间植物配置可以以上下层植物为主,适当增加中下层植物组团丰富植物层次,部分景观较差的区域通过植物遮挡或形成空间变化。

将外围建筑立体化,通过挑台、景观桥等在建筑

与滨水区之间建立纵向联系,拓展纵向景观空间;尽量保证前低后高的建筑高度,前排建筑不遮挡后排建筑的观景视线。以铁塔商场部分滨水空间为例,商铺建筑与玻璃挑台结合,形成玻璃挑台高架系统,既增添了游览乐趣,拓展纵向空间,又在各商铺间建立“高空联系”,形成立体化的横穿。主要竖向模式有三种:第一,由建筑一层经多层次阶梯广场到达滨水步道,直接亲水近水(图15);第二,建筑二层挑出玻璃平台,游客可在平台休憩观景(图16);第三,利用建筑二层和原有地形高差,设置双重平台,达到不同的观水、近水体验(图17)。

图15 建筑剖面①

图16 建筑剖面②

图17 建筑剖面③

4.2.2 横向分段

根据用地性质及功能定位横向分段,打造特色空间节点,增加竖向变化。根据设计范围内运河两岸线性滨水空间用地性质及城市功能的不同,自北向南分为历史文化区、运河商业街、休闲生活区三段进行竖向空间设计(图18),结合沿岸重要的历史遗迹重点打造景观节点(图19、图20),以文化为主题构建层次分明、独具特色又富有韵律的线性滨水景观,优化各节点典型断面,营造多层次的滨水活动空间。

图18 分段示意

图19 景观节点视线分析

图20 铁塔公园断面

4.3 立体化道路交通系统

针对运河两岸线性滨水空间道路交通不成体系、连续性差的问题,提出建立网络化、立体化交通系统,从地面层面、空中层面、下沉层面三个方面进行竖向高程设计,结合地形设计多级别、多层次的连续慢行绿道,有效解决了滨水空间快、慢行系统之间的矛盾[12],保证线性滨水空间内、外部交通与城市之间的畅通性。

地面层面交通系统规划应结合滨水区内外部交通系统优化综合考虑,优化外部公共交通网络体系,重新定位滨水道路等级,改善过境交通,构建多层次的慢行绿道。由于运河两岸线性滨水空间高差较大,故利用地形高差形成特色双层滨水慢行系统,下层为连续的亲水木栈道,上层为依地势而建的慢行步道,坡度较大的部分设计阶梯平台相互连接,达到空间互通。在交通节点上通过台阶、广场、平台等形式将与周边城市道路衔接,同时设置无障碍通道,保证滨水空间的可达性,做到了与周边空间有机相连却不相互打扰,与运河上的两座桥梁有效融合。优化了桥上交通、桥下步行的空间,保证穿行的通畅性[13]。

空中层面交通系统规划可结合过街天桥、立体化停车塔、人行过街平台、建筑二层通廊等构建空中交通网络,有效引导机动车与行人通行,减缓地面交通压力,提高通行效率。提出“慢行高架系统”的概念,充分利用运河两岸上层纵向空间,在主要商铺、半坡道路之上搭建玻璃挑台,整片商铺与挑台相匹配,形成一套玻璃挑台高架系统,既增添了游览乐趣,拓展纵向空间,又在各商铺间建立“高空联系”,形成立体化的横穿,与跨河景观桥形成呼应,临近桥梁的挑台可以与桥梁进行联通,达到竖向交通的便捷性,并最终连通整片区域,形成多层次立体化交通系统。

下沉层面交通系统规划与地面层面、空中层面协调配合,形成立体化交通网络,主要采取下沉式道路、下沉广场等方式,构建可以连续通行的滨水道路,挖掘地下空间的价值作用,拓展滨水活动空间,实现道路交通系统与城市功能的完美结合。

5 结语

竖向设计作为景观规划重要的专项设计之一,对城市线性滨水空间品质的改善提升具有重要意义。线性城市滨水空间的竖向设计应结合城市功能统筹协调滨水空间与城市之间的关系,不仅应注重生态环境的修复与保护,也应为城市创造自然和谐、景观丰富的公共活动空间,激发城市河流活力,为居民休闲出行提供新路径。由此,本文针对聊城城区段运河两岸线性滨水空间竖向设计存在的问题,以竖向设计一般思想及方法为基础,充分考虑城市与运河之间的关系,综合线性滨水空间中各种景观元素,提出了从生态策略出发分层分段进行高差处理的竖向设计方法,进而打造高品质的线性滨水空间,为运河注入新的活力。希望能对其他城市线性滨水空间的竖向设计提供参考与借鉴。