京杭大运河滨河校前集散空间景观设计提升探索

2022-04-06吴双秀翟付顺

吴双秀,翟付顺

(聊城大学 农学与农业工程学院,山东 聊城 252000)

1 引言

京杭大运河的开通不仅推动了两岸商业、农业和手工业的快速崛起,还加强了中国南北的文化交流,促进经济、社会的发展。2019年2月,《大运河文化保护传承利用规划纲要》印发,根据国家申遗文件,中国大运河分为隋唐大运河、京杭大运河和浙东运河等三部分,申遗名单总共设计132 个运河遗产点和 43 段河道。与古运河文化密切相关的米市街巷市井文化、宗教民俗文化、码头运输文化和民族工商业文化作为运河城市发展的缩影,彰显着独具运河城市特征的运河文化“软实力”[1]。再现京杭大运河以往的繁荣景象以及其应该用怎样的方式与现代城市生活良好地融合成为近年来相关学者及社会关注的热点。

2 大运河聊城城区段概况

明清时期,在山东省有着“漕挽之咽喉,天都之肘腋”之称的聊城段运河沿岸因商业发达而有过数百年的繁盛,是当时南北交流的重要地区。虽然历史上聊城市的城市公共空间依附于运河而生,但随着其交通运输的职能逐渐走向衰落以后,聊城的城市用地拓展的重心也逐渐转向脱离运河的发展模式,产业便不再依托于京杭大运河发展。

现如今聊城段的运河在城市中只承担了单一的景观功能,逐渐与周边城市生活形态相分离,运河融不到现代城市快节奏的生活方式当中。城市的快速发展改变了居民的生活方式,与国外观念不同,伴随着私家机动车辆的普及,逐渐形成了由孩子、家长和学校周围拥堵交通构成的场景——“中国式接送”。聊城段运河沿岸道路也深受家长、学生们制造的交通拥堵的影响,将京杭大运河文化旅游与居民日常生活的矛盾升级。运河紧邻东昌湖风景区、山陕会馆等地标性景观,本有着相对较好的旅游资源优势,但想要再次激活运河带动城市旅游活力,就需要将运河周围城市空间的功能进行规划调整及景观的提升。

3 滨水空间存在的问题

城市的滨水空间是城市公共空间重要构成部分,被定义为靠近海、湖泊、江河等,能够充分满足城市居民日常公共活动的大型开放区域[2],其既是城市的宝贵资源,也是展现城市魅力的重要标识。而与一般的城市水系不同的是,见证着城市更替变迁的古运河不仅仅具备商业运输的功能,运河的滨水区一般来说还有着浓厚的历史文化氛围。如今,尽管运河的传统商业运输功能已经逐渐消失,但运河文化依然被视为一个运河城市历史文脉的重要载体,因此保护、塑造和提升运河城市的滨水空间在国内外成为对于推进城市公共空间开发与保护运河文化遗产的一个主要途径[3]。然而,由于前期对于运河普遍采用的粗放式的保护与改造,运河滨水空间始终存在历史文化内涵展现力低、沿岸空间的景观品质差以及与周围环境之间的联动关系弱等诸多核心问题,引起了国内外众多学者的高度关注。面对滨水空间各段的空间环境的差异性,运河滨水空间的景观设计提升及改造也必然需要充分结合各城市文脉特点进行具有区别性的设计。

与周边城市用地之间缺乏综合性的统筹设计是运河与城市空间联动性较差的主要原因。第一,古运河滨水空间与一般城市河流一样是一个细长的带状空间,其腹地对周边城市用地的辐射弱。大多数运河沿岸的滨水步道景观仅作用于运河两岸,并不能有效地将周围历史文化建筑和城市公共绿地融合成一个整体。第二,运河滨水空间与城市公共交通系统的连接性较差。其周围公共交通站点、自行车停放点覆盖率不足,这导致了运河沿线的绿色交通换乘不便捷,运河滨水空间不易达,慢性系统总体较弱。临河交通管理缺乏分类管理,导致两岸交通复杂,存在诸多安全隐患的同时也会影响游客的游览体验。第三,在运河与外部城市空间的交汇处,往往有大量住宅用地、城市干道以及防洪设施影响着运河两岸的视线,将运河与城市割裂,使沿岸空间品质不佳,出现“邻水不见水”的窘境。游憩场地的交通可达率直接影响整个滨水游憩空间的活力,因此对运河沿岸设计便捷的滨水游憩路线可以消除城市与运河之间的鸿沟,有效地拉近水与城的关系,实现“还河于民”[4]。

4 大运河聊城市区段景观调研分析

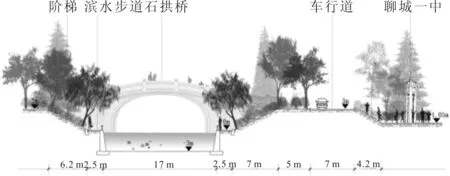

经过走访调研发现,聊城市内东昌湖景区段运河穿城而过,岸线整齐划一,沿岸带状景观绿化生态格局优良,可以充分地展现城市风貌。但局限于较低的地势,河道普遍较窄,使得城区段的运河岸线与人互动性差。挡墙、护栏、机动车道成为居民与运河的屏障,人近水而不亲水;运河两岸景观只满足视觉上的享受,没有办法参与和互动(图1)。运河两岸缺少有品质的公共设施,空间活力水平较低。

图1 聊城京杭大运河剖面

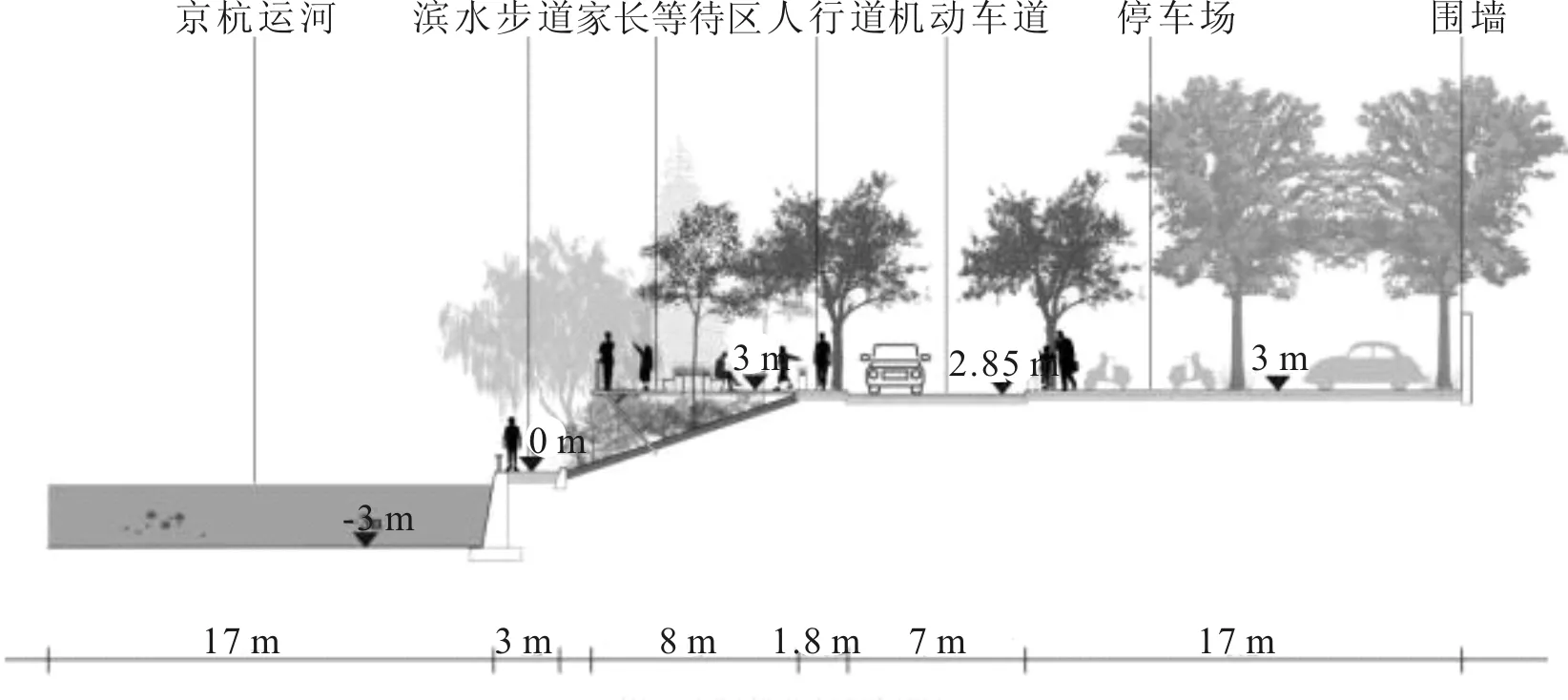

其中,临聊城一中的运河东岸贯穿高约3 m的较陡斜坡,使平均18 m宽的运河水面无法在河堤上得到良好的观赏体验。且现状植被多为乔灌草结合的植物配置形式,其植物的生长变化使本就不开阔的林下空间成为运河与岸线活动互动的屏障,不具亲水性,使人在游步道行走的时候视线被阻隔,看不到运河的景色,唯有通过不连续的台阶走到滨水步道才能看见运河。聊城一中作为一所临运河的建筑,具有一定的文化价值。但抬高的河堤使得校门成为一个约2 m的下沉空间,周围空间局促,绿化带仅13 m且植被高大密集,缺少可以在上下学高峰期提供集散功能的开阔场地(图2)。

图2 运河聊城一中段剖面

特别是游客与接送家长、学生共用此段滨水空间,相互干扰,使高峰期的交通情况变得复杂,使得运河景观效益变差,并存在一定的安全隐患。经调查,运河沿岸道路为单行机动车道,仅在东岸设有非机动车慢行道。运河沿岸道路复杂的接送流线存在交叉难以协调——步行接送、非机动车接送以及机动车接送短时间内汇聚于校前,进而造成拥堵和人流难以有效地疏散。上下学时段接送车辆的瞬时流量剧增,由于学校及周边没有针对接送车辆设置足够且便捷的停车场所,接送车辆占据运河沿岸道路、违规停车等乱象频现,大运河沿岸局部的交通拥堵甚至可能进一步扩大造成区域性的交通拥堵。

5 满足“接送需求”的运河滨水空间景观提升策略

对于现代运河滨水空间景观设计提升原则,首先基于景观美学、景观生态性美学和景观功能的要求,认为滨水空间景观设计在具备特定的艺术价值和趋于完善的景观生态格局的同时[5],需要兼顾运河滨水空间功能的丰富性[6,7]、滨水设施亲水性和景观性[8];然后从地域文化、民俗文化角度,提出以地域性的人文特点为向导赋予运河城市滨水空间以丰富的文化内涵,通过恢复其传统居民的生活习俗来唤醒运河都市的场所精神[9];最后是从运河城市复兴和活力再生的宏观视角,提取具有代表性设计要素并提出更具综合性的景观营造原则,使运河滨水空间的公共性与开放性得到强化[10]。其中,运河滨水空间公共性包括功能和空间多样性、时空可达性、多元包容性[11],运河滨水空间开放性则包括运河滨水空间与城市整体性和交通便利性[12]。

为满足运河沿岸中学的接送需求以及解决使用人群相互干扰的问题,应在提升运河沿岸景观性的同时增强沿岸场地的功能性,形成居民、游客需求体验相对独立的校前集散空间。聊城一中校前接送行为的停车需求特点主要表现为集中性、普遍性、时段性、上下学停车需求差异性等。在学区周边重点改善绿色出行环境和将周边空闲区域及设施充分利用为临时泊车设施是提高校前交通效率有效的解决办法[13]。此外,根据国内中小学家长送上学停车时间短、接放学停车时间长的基本特征对校前停车设施进行优化设计,进而能够大幅度地缓解学校周边接送高峰期的交通压力[14]。

5.1 从人为意识层面提高运河沿岸交通效力

管理部门与学校的良好合作对于河岸校前交通效率有着重要的作用。首先,政府部门要做好宣传工作,提醒家长文明接送,自觉守序,提倡绿色出行。对于校前的非城市主干道实行进出限制,在上下学高峰期全面打开保证通常运行,而在非高峰期进行流量限制(设置识别装置,自动或人工开放路障等),即对于进出规划区域内的机动车数量实行严格把控,尽量避免外围机动车流入区域内交通体系。其次,学校应当做好规划引导作用,提醒家长按片区对学生进行接送,加大管理力度,在等候区不可随意停放车辆造成交通拥堵混乱。交通部门应在上下学高峰期做好指挥疏导工作。

5.2 从功能需求方面优化校前公共空间

城市运河滨水空间不仅与一般城市滨水空间同样作为城市居民的公共活动空间,还作为具有一定历史文化价值的旅游资源,则在其使用功能方面有着更多的要求,应该按照其定位、周边环境与居民的需求来提升运河滨水空间的功能。

根据前期调查研究与总结,发现聊城运河主城区段的滨水空间存在诸多问题,运河沿岸的自然生态环境受到了这些问题的较大影响,同时运河景观的质量和人们的生活品质因此降低,如运河滨水步道不连续、河道横截面窄、运河与河堤高差大、遗迹的保护与利用度低、运河两岸的建筑布局复杂等。运河城区段两岸的用地非常有限,河流两岸均为狭长的带状绿地,几乎没有相对集中的公共场地,滨水公共活动空间极为有限,同时由于人行步道、机动车道与河岸的高差较大,河道宽度较小,多为硬质驳岸,且没有连续的滨水步道,运河与人的互动性也较差。如何在狭长的河岸空间实现功能性滨水空间的营造,是亟需解决的问题。应通过增设集散广场、优化游憩设施、改善交通游线等方法来提升运河校前空间对于短时人流车流集散、休憩场所、亲水心理和景观美化的需求,提升运河滨水空间的功能性。

5.3 从景观效益方面美化河岸滨水空间

对于桥下滨水步道不连续的灰空间则可以采用景观微介入的设计手段,通过选择有变化的材质和搭配明亮的色彩来有效利用光线灰暗的桥下空间。在考虑必要的河岸过洪需求和安全性下,有限的运河腹地的滨水景观设施设计应以接近岸线为主,并在人流较为聚集的位置设置可供休憩的开放性空间,从而突破传统的立式驳岸对运河滨水空间景观的限制。沿岸绿化应打破以“乔-灌-草”为主要植被组合的紧密型植物配置方式,尽可能打开运河滨水空间景观视线,形成有节奏、韵律变化的景致。充分运用“艺术微介入”的设计手法,打破中国如今的运河城市普遍呈现的历史文化形式展示单一性的现状,从而激发运河历史文化与现代艺术潮流的深度碰撞,能够更好地吸引年轻群体。

5.4 从文化历史方面嵌入运河记忆点

滨水空间作为宝贵的城市资源,必然会受到重视。古运河作为我国运河遗产的典型代表,其属性特点在空间、功能、文化上具有交叉耦合性[1]。应充分利用运河本身的历史文化资源,做出既符合现代城市发展需求又不趋同于其他运河城市的、有人文形态记忆点的运河滨水景观。

6 聊城一中校前滨水集散空间景观提升

基于以上运河滨水空间景观所存在的问题与功能需求,针对运河沿岸聊城一中校前滨水空间与家长的接送需求,对其景观提升提出以下建议。

6.1 增设停车场,提升运河沿岸交通效率

由于道路两侧场地有限,特别是临河一侧为仅13 m宽,高3 m的斜坡,无法为缓冲区域提供可观的利用场地。所以,可将道路东侧现有场地改造为一个接送高峰期的临时小型停车场,在非接送期依然有休憩功能的林下空间,减少放学期间杂乱停车的情况。其次,聊城一中部分学生步行或骑行上下学,但运河沿岸的慢行道只分布在西岸,东岸聊城一中一侧只有机动车道与人行道,机动车道车速较快,对行人存在较大安全隐患。可在一中门口设置引导性较强的斑马线、信号灯以及自行车道,在人行道与机动车道之间设置具有一定高度的花池等作为缓冲介质起到分隔作用。

6.2 分区域设置高峰期集散缓冲区域,提高接送效率

为缓解聊城一中学校门口上下学接送高峰期的交通压力,可在一中门口增加一定面积的家长接送缓冲区域。道路西侧现状的绿化利用率低、植被密集,可将其作为改造对象,斜坡保留绿植,增加具有一定面积的区域,划分成按年级、班级分区的等待区,提供较大的硬质集散空间,提高上下学高峰期的人流交通效率。

6.3 观景空间向运河延伸,实现人的亲水心理

结合运河沿岸本身仅有3 m宽斜坡的窘境,填平难度大且不美观,所以从道路边缘增加较为宽阔的挑台,用低影响的方式将道路滨水一侧的空间以挑台的形式水平延伸至滨水步道上方(图3)。这就使得在上下学高峰期接送的家长能够有较舒适的等待区域,同时把被植被封闭的空间敞开,把运河风光引进来,给人以更加亲近水面的体验,在增大集散空间的同时,满足使用人群的亲水观景需求。

图3 挑台改造示意

6.4 融合历史文化资源,满足运河文化旅游需求

在接送高峰期以外,聊城一中校前滨水空间同样作为京杭运河旅游线的一部分,需与运河沿岸其他景观风格保持一致,应在景观设计中考虑运河、山陕会馆、东昌府、米市街等历史文化元素的运用,服务于聊城市运河旅游。对于对岸的山陕会馆,应尽可能减少聊城一中上下学时对游客游赏的影响,将校前的空间作为被看的景观考虑,对沿河绿化、缓冲区的挑台进行合理的景观设计。挑台可设置镂空的树池使得沿岸斜坡的高大植物能够穿过挑台,同时可围合树池设置座椅,为挑台提供林下休憩空间,在提供观景功能同时具有景观效果。此外,挑台以外的绿色空间,结合对岸山陕会馆的观赏需求,设计适当的植物配置遮挡视线,隔断接送时期对岸人流嘈杂的景象,使运河两岸的景观既相互统一美观又互不干扰,最大程度给不同的使用人群最好的使用体验(图4)。

图4 聊城一中校前集散空间改造剖面

7 结论

京杭大运河旁的聊城一中校前集散空间景观设计提升,是基于“接送需求”与景观需求所做出的提升,是兼顾古运河历史文化遗产与现在城市新生活之间的优化策略。基于现代城市生活需求解决运河景观与功能的矛盾,是运河城市共同面临的挑战。应对城市发展所面临的挑战,提取运河主要的构成要素,针对每一个要素对应提出设计策略,通过多样化的景观设计策略,多元化的公共空间和多层级的交通流线系统,实现城市蓝绿融合以及人群与空间的共融。本文针对运河沿岸具有“接送需求”的滨水校前空间提出了景观提升策略,旨在为其他城市滨水空间的改造提升提供具有参考性的意见。