姐妹情深自有缘

2022-04-04梅兴无

梅兴无

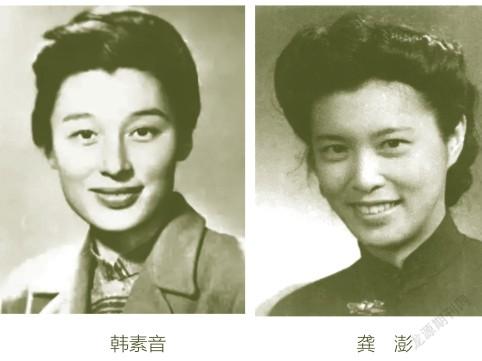

韩素音被誉为是继史沫特莱、埃德加·斯诺之后,第三位与中国结下深厚情谊的外籍作家。在上世纪五六十年代,韩素音的英文作品为世界了解中国提供了一个窗口。她说:“我之所以成为今天的我,是由她(龚澎)塑造而定型的。”韩素音与龚澎相识于燕京大学,数十年来关系密切、感情深厚。

韩素音的父亲周映彤是铁路工程师,母亲是父亲在留学期间娶的比利时姑娘。父亲回到中国后从事铁路本行,一家人辗转于铁路沿线生活。1917年9月,韩素音出生在河南信阳,父亲给她起名周光瑚。韩素音是她在美国发表处女作《目的地重庆》时开始用的笔名,“韩”为“汉”的谐音——她要在世界上喊出中国之音。

龚澎出身于安徽合肥一个名门望族,其父龚镇洲是辛亥时期著名的革命党人,“二次革命”失败后,龚镇洲遭到袁世凯通缉,出走日本横滨。1914年10月,龚澎就在那里出生,初名龚维航。1916年,龚澎随父亲回国,后就读于上海圣玛利亚女校。“龚澎”是她参加革命后,因敬仰革命烈士彭湃而改的名字。

1933年,韩素音、龚澎同时进入燕京大学求学。韩素音是燕京医学预科班的学生,龚澎是历史系的学生。两个不同系的女生之所以相识,是因为她们在燕大都很知名。

燕京大学是一所教会大学,各方面的新思潮传播得很快。龚澎在这里受到进步思想的熏陶,并结识了姚依林、黄华、黄敬等一批追求进步的北平同学,是北平学生运动的积极分子。在学生反抗当局的游行示威中,她总是勇敢地冲在最前列,脖子上那条洁白飘逸的围巾在人潮里分外醒目。

韩素音出名则因为她独特的混血血统。在那个年代,混血儿常常被归于“另类”,备受歧视。而龚澎对韩素音毫无偏见,并像姐姐一样关心她,使她倍感温暖,莫逆于心。两年后,韩素音前往比利时留学学医,对龚澎一直心心念念。

韩素音与龚澎再次相逢,是在全面抗战时期的陪都重庆。她们在大街上不期而遇,韩素音邀龚澎到家中一叙。她对龚澎的印象一如既往的好。她在《无鸟的夏天》一书中写道:“她的聪明才智,她的泰然自若,以及她那内在的美,在我所认识的人当中是最令人神往的一个。可是她对自己的魅力毫无察觉,对她的美貌和睿智所产生的力量毫无所知。”

她们聊起彼此别后的情况。1937年七七事变爆发,身在布鲁塞尔的韩素音得知消息后,同抗议者一起走上大街,声援中国抗日。1938年,她放弃学业,登上轮船,返回战火纷飞的中国。就在这艘船上,她和國民党军官唐保黄邂逅,坠入爱河。同年10月,他们在武汉“闪婚”。后来她随唐保黄来到重庆,参加抗日伤员的护理工作,业余从事写作。

交谈中,龚澎总是微笑着倾听,简单介绍自己现在在八路军驻重庆办事处的工作。其实,龚澎与韩素音别后,人生发生了重大转折。经过“一二·九”运动的洗礼,她于1936年加入中国共产党。1938年春,她从上海取道香港到了延安,后到太行山区八路军总部工作。1940年8月结婚,新婚未满一个月,她就被调往八路军驻重庆办事处,当周恩来的外事秘书。

韩素音的丈夫唐保黄封建思想严重,不允许妻子过多与人交往,因此,韩素音缄口不提自己与龚澎重逢的事。但后来此事还是被唐保黄发现,他寻根问底,韩素音搪塞说龚澎在基督敎女青年会工作,没有透露她的真实身份。

1941年1月,发生了震惊中外的皖南事变。根据周恩来的指示,龚澎在记者招待会上用大量事实揭露事变的真相,韩素音听后非常震惊。在家里,一心效忠蒋介石的唐保黄大肆赞扬国民党军对新四军战士的血腥杀戮,韩素音则流露出对蒋介石所作所为的不满,唐保黄因此对她横加指责甚至拳脚相加。韩素音逃到街上,恰好遇到龚澎,她飞奔过去,边啜泣、边抱怨自己的遭遇,龚澎宽慰她:“不要太发愁,干坏事的不会有好结果。”韩素音从龚澎的冷静和淡定中重获力量。

同一天晚上,龚澎同邓颖超谈起韩素音,探讨把她吸收进革命队伍中来的可能性。但考虑到唐保黄是戴笠的手下,韩素音或许在“演戏”,企图打入革命队伍里来,那就太危险了,最后她们放弃了这个打算。直到1956年,龚澎与韩素音再次见面,提及这桩往事,二人开怀大笑。

后来,唐保黄任中国驻英国大使馆武官,韩素音随之前往。她进入一家医学院学习,完成中辍的学业。1942年秋,她的处女作《目的地重庆》在美国出版,受到广泛关注,她还因此获得了和埃德加·斯诺见面交谈的机会,两人谈起共同的朋友龚澎,谈起延安和周恩来。

由于唐保黄从中作梗,韩素音没能再和斯诺见面,但她认真阅读了斯诺的《西行漫记》,从中知道了关于中国共产党和中国革命的许多事情。1945年,唐保黄回国参加内战,韩素音留在英国继续完成学业。两年后,唐保黄阵亡于东北战场,韩素音正在准备毕业考试,没有回中国参加葬礼。

韩素音虽然加入了英国籍,但魂牵梦绕的依然是中国。1948年末,她放弃了在伦敦从医的优渥待遇,迁居香港。她说:“在香港我可以闻到从大陆来的尘土,感受到从大陆来的气息。”她在香港成为了一名医生兼作家。

1949年10月1日,新中国成立。韩素音非常想回国看看,但又顾虑重重。1952年,她的自传体小说《瑰宝》出版,在西方引起轰动,奠定了她在欧美文坛的地位。《瑰宝》后来还被改编成电影《生死恋》,获得三项奥斯卡金像奖。

1954年的一天,韩素音在香港街头惊喜地遇到龚澎。韩素音感慨:“命运彷佛总是在我需要帮助的时刻,把我安置到她所在的那个地方。”当时龚澎已经是新中国外交部新闻司司长、新闻发言人。龚澎诚邀韩素音回国看看,但韩素音内心矛盾,唐保黄虽死,但戴笠亲信“眷属”的身份,仍然给她带来困扰。她周围的人经常吓唬她,说她回国就是自投罗网。龚澎知道她心存顾虑,仍在犹豫,便让她再等等。这时,台湾当局向韩素音抛来“橄榄枝”,希望她前往台湾定居,她断然拒绝,并舍弃了原国民党外交官员眷属的护照。

1955年,周恩来在出席万隆会议时说:“欢迎不明真相的人到中国来参观访问。”韩素音回国访问的心情一下子迫切起来。然而,她在印度递交的入境申请一直没有回音,心里十分着急。

同年,尼泊尔国王登基,中国大使在加德满都递交国书,在现场的韩素音见到了他,并通过他给龚澎转交了一封信,表达了希望回国访问的迫切愿望。龚澎收到大使馆转来的信后,很快就请示了周恩来,并给韩素音回信:“周总理欢迎你回国看看!”

1956年春,韩素音终于踏上阔别了15年之久的故土。她先是回到河南,见到了年迈的父亲和一些亲朋好友。到北京后,她与龚澎促膝长谈,消除了很多疑虑。在龚澎的协调下,她还以海外作家的身份,列席旁听了第一届全国人民代表大会第三次会议。

在龚澎的引荐下,韩素音两次见到周恩来。她作为英籍人士,应邀出席英国驻华使馆临时代办为庆祝英国女王生日而举行的招待会。在招待会开始前,龚澎把韩素音介绍给周恩来。周恩来浓眉一扬,微笑着握着她的手说:“欢迎你回来看看!”她连忙把长长的六页采访提纲呈交给周恩来。事后她感到自己很唐突,一国总理那么忙,哪有时间回答那么多问题。

令韩素音意外的是,一周后,她突然接到龚澎的通知,周恩来和邓颖超要请她去家里做客。龚澎陪她来到中南海西花厅,周恩来和邓颖超已经站在门口等候她。周恩来拿起她的采访提纲说:“全部回答你的六大问题至少得一夜,我先回答你的两三个问题吧。”针对她提的问题多与发挥知识分子的作用有关,周恩来着重谈了中共的知识分子政策,还表示很愿意听听她的见解。在谈及中西方关系时,周恩来说:“西方不了解中国,这要经过很长时间,西方才能接受中国的观念。我们是有耐心的,我们不会挑起战争。”并鼓励韩素音用作品说话,让西方看看中国的真实面貌。她表示:“中国和西方需要有一座相互了解的桥梁,兼通中西方文化的我,显然很适合做这一座桥梁。”

在将近3个小时的会面中,周恩来一言一行中流露出的学识、气魄、格局让韩素音心生敬意。她这样描述这次会晤:“他非常英俊,他的一举一动都很柔和。”“这次谈话改变了我的一生。”

这次回国的所见所闻使韩素音萌生了强烈的写作冲动。龚澎鼓励她,将一个真实的、鲜活的、正在进步的新中国介绍给世界。她写道:“一九五六年,因而成为我的转折点。从那时起,我认识到中国是在前进,整个国家将发生巨大的变化。我更体会到世界上其他许多国家多么不了解中国,不了解中国的革命。我认为要让全世界的人更好地了解中国,这一点是很重要的。这样我就开始从事我自己选择的这项工作,广泛地介绍中国的情况和各方面的成就。”

由此,她从早年写爱情小说的作家转型为介绍新中国的记者型作家。也有人对她不屑一顾,对此,她回应说:“我觉得有些人可能不理解我的行为,但这没有关系,如果10亿中国人喜欢我,觉得我在做好事,我不在乎有几个外国人不理解我。”

从1956年到1966年这十年间,韩素音几乎每年都会回中国访问,每次回来都得到龚澎的热情接待和帮助,只要在北京,只要有时间,龚澎都会亲自陪同。因此,她们有更多的机会就国际国内问题进行广泛而坦诚的交流。

韩素音每次访问的时间都很长,两到三个月不等,到全国各地跑,龚澎便特地给她调来一位翻译邢绛全程陪同。韩素音回国访问初期,由于在西方生活久了,对新中国的许多情况感到不可理解,龚澎耐心地劝慰她:“你需要有更多时间深入了解中国的实际情况,多同老百姓接触,听听他们心里是怎么想的。”

1958年,韩素音在世界各地做演讲、发表文章,她所用的资料大多是在龚澎的帮助下取得的。同龚澎的多次畅谈,使她对中国的对外政策了然于胸,很多外国人听了她的演讲,知道了中国的实际情况,厘清了一些误解。

在后来的交往中,韩素音与龚澎的友谊进一步加深,两人既是宾主,也是朋友,更宛如姐妹。在韩素音的眼里,龚澎“有才华和耐心,有坚强的个性,有不可动摇的信念和为国家、为人民服务的忘我精神”。“她是一个精力旺盛、工作效率高的聪明人,跟她谈过的任何事情她都不会忘记。她永远是那么平静,慎思而后行,她的一生都是在全心全意地工作。所有的西方记者和新闻通讯员都尊敬她、赞美她”。龚澎也从不掩饰自己对韩素音自强努力的人生态度的欣赏,认为“她以自己医生和作家的身份,在社会上打开了局面。一个女人在那样的社会里,能争取到现在的状况是很不容易的”。

韩素音每次到北京,龚澎只要有空,都会请她到家里吃饭。在韩素音到访前,龚澎都要精心准备,安排保姆打扫卫生,还会亲自检查,反复消毒。当韩素音如约而至,龚澎亲切地迎上前去,称呼她学生时代的名字“光瑚”,餐桌上摆上客人喜欢的菜肴。闲暇之余,龚澎邀请韩素音一起游颐和园,同去的还有邢绛和龚澎的女儿。她们租一条游船,在碧波万顷的湖面上,闲话家常,然后又迫不及待地约好下次活动的时间。

作为一位作家和社会活动家,韩素音在国外发表过许多介绍新中国的文章,并经常召开中国情况报告会。她写的关于中国的《亚洲的风雷》《2001年的中国》《早晨的洪流》《风满楼》等著作,成为西方研究中国的必读物。韩素音感慨地说:“如果没有龚澎,我就不可能做到过去我所做的工作,不论是讲学、参加会议或专题讨论,广播和电视采访以及著述。”

在龚澎的引荐下,韩素音先后八次与周恩来长谈,她说:“周恩来的接见,使我更加深入地了解中国情况和世界形势。我可以毫不迟疑地说,我所有的知識,不论是什么,全都归功于已故的周恩来总理的殷切教诲;而且通过龚澎,才使这一切成为可能。”

1970年7月,韩素音再访中国,邢绛到机场迎接她,神情忧伤地说:“我必须告诉你,龚澎病得很厉害。”龚澎丈夫乔冠华当晚和韩素音见面,说到龚澎的病情,两人默默垂泪。乔冠华讲述龚澎发生意外的经过,原来,5月的一天晚上,龚澎上卫生间时突然跌倒,失去知觉,送医救治后的会诊结论是:脑动脉血管破裂,失去思维能力。

从那以后,龚澎一直处于昏迷状态。韩素音赶去医院探视她,龚澎躺在病床上的情状使她黯然神伤:脸色蜡黄,身上多处插管……多年老朋友不能相认,韩素音失声痛哭。身为医生,她深知龚澎只是靠机器维持着呼吸,人虽然活着,但那充满智慧的头脑已经一片空白。

韩素音久久地伫在龚澎病床前,她知道自己将要失去最好的、最高尚的朋友。她说:“我之所以成为今天的我,是由她塑造而定型的。这许多年来,她对我始终如一的帮助和忠告起了极为重要的作用。”

因为悲伤过度,韩素音肠疾复发,肚子疼得厉害,晕倒在地,胳膊受伤。周恩来会见韩素音,韩素音说自己的胳膊已疼得不能写字了,周恩来语气温和地说:“我们必须保持冷静,要尽最大的力量为龚澎治疗。”其实他也知道,纵有回天之力,龚澎也无法苏醒了。

离开中国后,韩素音应邀赴日讲学。1970年9月20日,东京的新闻记者告诉她:“龚澎刚刚去世。”韩素音默默点头,欲哭无泪。几个星期以前,她就已经绝望了。自此,韩素音只要回北京,都会去八宝山,探望安葬在那里的龚澎。她想:“如果她还健在,我们会在一起散步,就像过去那样常常在北海公园、颐和园一起散步,谈谈我们一同经历过的似水年华和风风雨雨。我一直在思念她。”

20世纪80年代初,韩素音再次来到北京,也在外交部工作的龚澎的姐姐龚普生同她一起回忆起龚澎的许多往事。龚普生建议韩素音为龚澎写点什么,她欣然应允。不顾旅途劳顿,她通宵写成《怀念我最好的朋友龚澎》,发表在《今日中国》1985年第10期上,她在文章末尾写道:

我写了这篇短文来纪念我最好的朋友。我还有许多话,更多的话可以写。我记得很多事。即使有那么一天我要离开这个世界的时候,我仍会记得龚澎对我说过的许多话,做过的许多事情。

2012年11月2日,韩素音于瑞士洛桑的家中去世,享年96岁。

(作者系文史学者)