刘献廷《广阳杂记》抄刻本研究

2022-04-03周敏秋

周敏秋

(华东师范大学思勉人文高等研究院 上海 200241)

清初学者刘献廷(1648—1695)著述极富,因其未曾出仕,以教书、行医为业,生平行事多隐而未显,鲜为人知;其所著述,可考者凡二十种,亦多亡佚。全祖望广为搜求,所见仅一杂乱无序的《广阳杂记》而已,故全祖望为刘献廷撰传时,每每兴叹:“诸公著述皆流布海内,而继庄(刘献廷)之书独不甚传,因求之几二十年不可得。近始得见其《广阳杂记》于杭之赵氏,盖薛季宣、王道甫一流。呜呼!如此人才,而姓氏将沦于狐貉之口,可不惧哉!”1全祖望:《刘继庄传》,《鲒埼亭集》卷二十八,《全祖望集汇校集注》,上海古籍出版社2000年版,第523页。后人“欲研究刘氏的生平事迹与学术主张,莫不感到材料方面太枯窘,太贫乏”2杏邨:《刘继庄及其著述》,《和平日报》1948年11月6日,第5版。。

《广阳杂记》一书,自抄传以来,学术界对其评价集中在编纂体例和正文内容两方面。《广阳杂记》并非刘献廷亲笔手定之作,而是其弟子黄宗夏在老师病逝后,辑纂献廷遗书而成。因此,自清代学者赵烈文说其“体例不纯”,李慈铭评其“杂糅无序”3李慈铭:《越缦堂日记》(下),上海书店出版社2015年版,第711页。以来,学术界大多认为,此书的编纂存在体例芜杂、词目无序的问题。综观诸抄刻本,关于《广阳杂记》编纂体例的特点多受清代学者影响,随着时间的推移,似乎渐成学术界共识,且至今少有异议。尽管如此,《广阳杂记》因是刘献廷不可多见的存世作品,且内容甚丰,广涉经、史、子、集、小学、朝章典制等领域,故长期以来为学者所重视,成为研究刘献廷生平事迹与学术主张的唯一依据。然而,《广阳杂记》在抄传的百馀年间,屡经删订,已非原本面目;其辑录与传抄情况,长期以来亦不为人所知。至清末民初,随着社会的变迁,学者在抄传《广阳杂记》时,任意删削,无统一标准,导致《广阳杂记》在漫长的抄传过程中形成存目悬殊的不同版本;而学者各秉其学术主张以评骘《广阳杂记》及其作者,由此产生种种误读误解,影响至今未替。本文拟解决两个问题:一者,根据《广阳杂记》十馀种抄刻本,从书籍史的角度梳理其抄传源流;二者,通过比较几种重要抄刻本的词目删存情况,探求诸家的去取标准,同时探析《广阳杂记》对后世的影响。

一、《广阳杂记》的抄刻与流传

(一)小山堂藏抄本

全祖望(1705—1755)在《刘继庄传》中,自陈搜求刘献廷著述近二十年,“近始得见其《广阳杂记》于杭之赵氏”。杭之赵氏,即是杭州藏书家赵昱。赵昱(1689—1747),字功千,号谷林,清代著名藏书家,藏书之所名“小山堂”。“其藏书之富,几埒秘省。与吴焯等人友善,互相传钞所藏,以三十年之力,爬梳书库,聚异书数万卷”1叶昌炽:《藏书纪事诗》卷五,北京燕山出版社2008年版,第371页。,为浙江大藏书家。赵昱之子赵一清,“好藏书甚于其父,能昌其家学”,常借抄天一阁范氏、小玲珑馆马氏、绣谷亭吴氏所藏善本,“从学于全祖望,精鉴别,勤校勘,尤精舆地考据之学”2叶昌炽:《藏书纪事诗》卷五,北京燕山出版社2008年版,第371页。。小山堂藏书,“得之江南储藏诸家者多”3全祖望:《小山堂祁氏遗书记》,《鲒埼亭集外编》卷十七,《全祖望集汇校集注》,上海古籍出版社2000年版,第1074页。,且源流颇可考。叶昌炽《藏书纪事》卷五引《碧溪诗话》云:“谷林先生同时吴尺凫亦好藏书。每得一异书,彼此必钞存,互为校勘数过,识其卷首。小山书画印,牙章精篆,神采可爱。先生卒后,悉载归广陵马氏。比部鱼亭与先生为僚婿,尽借其善本,录副以藏。”吴焯(1676—1733),字尺凫,号绣谷,钱塘人,“喜聚书,凡宋雕元椠与旧家善本,若饥渴之于饮食,求必获而后已”,与同郡赵昱为挚交,每得一书,彼此抄存。赵昱曾经追忆道:“绣谷藏书颇矜惜,不轻借人,独许予钞。予所藏多绣谷亭本。予偶得善册,先生见之亦必取以勘定。”4叶昌炽:《藏书纪事诗》卷五,北京燕山出版社2008年版,第366~367页。比部鱼亭,即汪宪(1721—1771),字千陂,号鱼亭,浙江杭州人,性耽蓄书,亦为清代著名藏书家。全祖望与晚明遗老多有交往,并不遗馀力向他们搜访刘献廷的著述,“渔猎于范氏天一阁、赵氏小山堂、马氏丛书楼者殆遍”5李于锴:《全谢山传》,《李于锴遗稿辑存》,兰州大学出版社1987年版,第11页。,几二十年而不得,盖因刘氏遗书以抄本流传,多藏于私家之手,外人不易知见。其忽然获睹《广阳杂记》于赵氏小山堂,颇疑小山堂藏本录自吴焯抄藏本。惜赵氏后因家业中落,所有藏书早已散失,莫可稽考,且《小山堂书目》《小山堂藏书目录备览》亦皆亡佚,其所藏《广阳杂记》抄本,情况未详,下落不明,以致后来所见抄本,多未能详其出自何处。然赵昱小山堂藏本为目前所知最早抄本,后来抄传之本殆源出于此。

(二)杨凤苞抄本

杨凤苞所藏《广阳杂记》抄本,详情未悉。据周星诒自称,其《广阳杂记》抄本乃同治四年(1865)借戴望所藏本抄录,而戴望“原本得之其乡先生杨传九”6刘献廷:《广阳杂记》(周星诒钞本),《续修四库全书》子部第一一七六册,上海古籍出版社2002年版,第536页。。是戴望所藏五卷足本,为杨传九旧藏,参下戴望藏足本。杨传九即杨凤苞(1754—1816),“先生名凤苞,字传九,号秋室,又号萸沜,自称小玲珑山樵,晚号西圃老人。归安学廪生,世家乌程之南浔镇,早工词章,以西湖秋柳词知名,后务为证经榷史之学,尤留心明季遗事。……先生之文,多记明季遗事及乡里掌故,其源出于史家者流,博不及全谢山,而精过之。其诗囊括唐宋,沉博高卓,求之近人,可与彭千亭氏抗衡。徒以终老一衿,足迹不出家巷,同时交游,既或攘刻其诗,考证诸文,又半为门下士所干没,致令一时绝学不能与镇洋、鄞县齐名,良可慨也”1陆心源:《杨秋室先生集叙》,《秋室集》,清光绪十一年(1885)湖州陆氏刻本,第1~2页。。著有《秋室集》传世。刘献廷以明遗民自处,其《广阳杂记》多记晚明遗事,杨凤苞晚年留心明季遗事2谢国桢《关于全祖望鲒埼亭集之题跋·杨秋室校本鲒埼亭跋》云,全祖望《鲒埼亭集》有杨凤苞评校本。参见氏著:《明清笔记谈丛》,中华书局1962年版,第312~316页。,故甫一见及,辄为之抄藏。其旧抄流出后,为戴望所得。

(三)陶樑藏抄本

陶樑(1772—1857),字凫芗、凫香,长洲人。嘉庆十三年(1808)进士,咸丰初年,官内阁学士兼礼部侍郎。“少壮之日,即以文章名天下,尤精于词”3潘曾绶:《红豆树馆书画记序》,《续修四库全书》子部第一〇八二册,上海古籍出版社2002年版,第168页。,所著《红豆树馆词》,名播词坛。陶氏富藏书画,精于鉴赏,尝自陈道:“服官中外垂三十年,公务之暇,留心翰墨,先后收藏唐、宋、元、明及国朝诸名家书画真迹,不下三百馀种。”4陶梁:《红豆树馆书画记自序》,《续修四库全书》子部第一〇八二册,上海古籍出版社2002年版,第168页。所辑《国朝畿辅诗传》,收入刘献廷诗十二首,录自沈德潜《国朝诗别裁集》而删其评语。5陶梁辑:《国朝畿辅诗传》卷十六,清道光十九年(1839)红豆树馆刻本,。陶樑与潘曾绶(1810—1883)曾同在直隶为官,两家交往甚好。潘祖荫《广阳杂记跋》云:“余旧有一本,得于陶凫香丈,咸丰庚申失之矣。”6潘祖荫:《广阳杂记跋》,《广阳杂记》,清光绪十年(1884)吴县潘氏刻本,第41页。是陶樑以所藏抄本赠潘祖荫,惜于咸丰十年(1860)年亡佚。

(四)戴望所藏足本

戴望(1837—1873),字子高,德清人。少从乌程程可大治朴学,生平“学凡三变,始好为辞章,继读博野颜氏元之书,则求颜氏学,最后至苏州谒陈先生奂,而请业焉。通知声音训诂经师家法,复从宋先生翔凤授公羊春秋,遂揅精覃思,嫥志治经。君之学几有成矣,而庚申之乱作。君乃奉母避城南东林山,久之大困,无所得食。有至戚官闽中,母数命君往,不获已。以辛酉入闽”7戴望:《谪麐堂遗集》卷首《戴君墓表》,清宣统三年(1911)邓氏风雨楼铅印本,第1页。,同治壬戌(1862)自闽归。同治四年(1865),曾国藩延之入金陵书局校书,十二年(1873)病卒。戴望晚年,“喜诵姜斋、亭林遗书,以发扬幽潜为己任。于明儒书刊禁目者,博采旁收,只字片言,珍若拱璧(如《广阳杂记》《熊经略奏疏》之类),谓睹其遗物,辄悠然有故国之思。尤留心明末野史,获书数十种,拟网罗散失,辑为《续明史》一书,惜有志未逮”。8戴望:《谪麐堂遗集》卷首《传》,清宣统三年(1911)邓氏风雨楼铅印本,第4页。戴望对乡贤杨凤苞的道德学问极为佩服,杨氏《秋室集》由陆心源纂刻后,戴望又广为传播。9《谭献日记·补录》卷一(同治元年十月廿五日)载:“子高言湖州杨秋室最高,惜予未得读其遗书。” 谭献撰,范旭仑、牟晓鹏整理:《谭献日记·补录》卷一,中华书局2013年版,第188页。戴望所藏《广阳杂记》抄本,为杨凤苞旧藏,潘祖荫云:“德清戴子高藏有足本,书仍五卷。”10潘祖荫:《广阳杂记跋》,《广阳杂记》,清光绪十年(1884)吴县潘氏刻本,第41页。周星诒亦云:“子高原本,得之其乡先生杨传九。”戴震校书金陵书局期间,欲将《广阳杂记》刊行传世,惜事未成而卒。然此后诸抄本,皆以戴望藏本为祖本。据上海图书馆藏抄本凌伯叟校语,伯叟乃据戴氏所藏“原本”校勘。然按其校语,知戴氏所藏足本,文字已有漶漫,而校勘未精,故讹误不少。11按,兹举卷三凌伯叟校语二则为例。词目一七六“《二十字全书》”,长留阁钞本作“字”,校者正之作“子”。周星诒钞本作“字”;上海图书馆藏钞本同,伯叟墨笔校语曰:“‘字’字疑‘子’字之菉误。戴本亦未校正。”词目一八九“时提督马融驻柳州”。周星诒钞本、长留阁钞本、上海图书馆钞本皆作“马融”,伯叟朱笔校语曰:“‘融’字似讹,即下文‘雄’字,文义可见。〇原本已讹。”他如卷三(八十一、八十九)、卷四(三十七、一四六)、卷五(十九、一七一)六目,伯叟校语皆云“原本讹”。稽考周星诒抄本、上海图书馆藏抄本,皆有周学汝(1809—1861)、姚谌(1835—1864)校语,当抄自戴望藏本,以此知戴氏足本尝经周、姚二人校勘1按:姚谌“曾请益于同郡周学汝、程大可,又从长洲陈奂、宋翔凤问汉师家法,远知端绪。……咸丰丙辰(1856),始识戴先生,略后于程贞。交垂十年,所学不同,戴极服其博闻强记。”钱仲联编:《广清碑传集》卷一五《德清戴望传》,苏州大学出版社1999年版,第1010~1011页。戴望、姚谌二人,皆从周、程、陈、宋诸儒问学,相交最挚。戴氏藏足本何以有周学汝、姚谌二人校语,其事虽不可究,然后者当在1856-1864年间,即姚谌识戴望之后、三十而卒之前。。其后抄传之本,虽经精校,讹误渐少,然任意删削,以致戴氏所藏足本反而湮没不传。

(五)周星诒抄本

戴望于道光辛酉(1861)入闽,同治壬戌(1862)自闽归。寓闽期间,戴望寓居周星诒家2周星诒,字季贶,一作季况,号窳村,河南祥符人。清代著名藏书家、版本目录学家,藏书甚富。叶昌炽曰:“季贶少藉华朊,收藏甚富。精于目录之学,四部甲乙,如别黑白……虽无宋元旧椠,甄择甚精,皆秘册也,尤多前贤手录之本及名家校本,朱黄烂然,各有题跋。”叶昌炽:《藏书纪事》卷七,北京燕山出版社2008年版,第537~538页。(1833-1904),论学议政,相得甚欢。俞樾《五周先生集序》载:“季贶太守宦游闽中,余有表侄戴子高茂才,主其家,极相得。与余书屡言,季贶负才名,有奇气,所为诗词,高出侪辈;又喜收藏金石书籍字画,手自校阅,精审绝伦。子高落落少许可,而心折季贶如此。”3俞樾:《五周先生集序》,《五周先生集》,清光绪二十八年(1902)如皋冒氏刻本,第2页。据周星诒校记,其《广阳杂记》抄本二册,“同治乙丑(1865)正月,借戴子高藏本录”4刘献廷:《广阳杂记》(周星诒钞本),《续修四库全书》子部第一一七六册,上海古籍出版社2002年版,第536页。。王源《刘处士墓表》居首,全祖望《刘继庄传》次之,后为正文五卷。半叶十一行,行二十四字。《刘继庄传》文末及各卷卷末皆有周氏校语,记其校刊事状与起迄时间。封面书名篆书“广阳襍记”,书名左侧有莫棠5莫棠,字楚孙、楚生,贵州独山人,著名藏书家莫祥芝三子、莫友芝侄。早年游宦两广,晚年寓居苏州,藏书丰富,精通目录版本之学。历来学者皆不知题跋之“棠”为何人,据卷五题名下“独山莫氏铜井文房藏书印”(第649页),则其为莫棠无疑。周星诒钞本流归莫棠,惜其殁后,藏书流散,陈乃乾辑录莫棠书跋时,未能见及。参见莫棠:《铜井文房书跋》,《国家图书馆藏古籍题跋丛刊》第二十六册,北京图书馆出版社2002年版。(1865—1929)跋语八行,略云:“《广阳杂记》皆写本,流传亦不甚多。光绪甲申,潘文勤始刊于功顺堂,颇有舛讹。此本乃吾友周季贶太守同治初所抄校,眉端朱笔及每册后题记,皆其手迹也。太守宦闽以公罢官,其坐系累岁不解,藏书数万卷,悉归吴县蒋香生铁花馆。蒋死,遂分散吴越间。是书偶有墨笔,‘藻案’云云即其人也。……庚申(1920)四月,见此于秣陵,重是亡友故物,亟买入行箧。棠。”6刘献廷:《广阳杂记》(周星诒钞本),《续修四库全书》子部第一一七六册,上海古籍出版社2022年版,第533页。光绪二年(187按:蒋凤藻,字香生,一作芗生,江苏长洲(今苏州)人。家世经商,纳赀为郎,曾任福建福宁府知府。著有《心矩斋尺牍》。叶昌炽与蒋氏为同乡,又为铁华馆校刻两丛书,相交甚久,其称蒋氏曰:“君虽起自素封,未尝学问,而雅好觚翰,嗜好成癖,在闽纳交周季贶司马,尽传其目录之学,又与仁和魏稼孙锡曾谈金石甚契,颇得其绪论。闽垣未经兵燹,前明许徐兴公、谢在杭及近时带经堂陈氏遗书流落人间者,君留心搜访,多归插架,季贶絓误遣戍,君资以三千金,季贶尽以其所藏精本归之,遂蔚成大国。”叶昌炽:《藏书纪事》卷六,北京燕山出版社2008年版,第532页。6),周氏被弹劾革职,系狱论斩。友人蒋凤藻7按:蒋凤藻,字香生,一作芗生,江苏长洲(今苏州)人。家世经商,纳赀为郎,曾任福建福宁府知府。著有《心矩斋尺牍》。叶昌炽与蒋氏为同乡,又为铁华馆校刻两丛书,相交甚久,其称蒋氏曰:“君虽起自素封,未尝学问,而雅好觚翰,嗜好成癖,在闽纳交周季贶司马,尽传其目录之学,又与仁和魏稼孙锡曾谈金石甚契,颇得其绪论。闽垣未经兵燹,前明许徐兴公、谢在杭及近时带经堂陈氏遗书流落人间者,君留心搜访,多归插架,季贶絓误遣戍,君资以三千金,季贶尽以其所藏精本归之,遂蔚成大国。”叶昌炽:《藏书纪事》卷六,北京燕山出版社2008年版,第532页。(1845—1908)时为福宁知府,以三千金资助,周氏得以发遣军台,免于死罪。其后,周氏以所藏书籍,尽售蒋氏铁华馆,《广阳杂记》抄本赫然在列。周氏家抄本,乃据戴望旧藏足本抄校,目前所知诸抄本,以此最接近足本。8按:卷三末周星诒校语曰:“此卷元本用草书写,甚草畧,故录者多误,亦未能尽校正,当再觅善本改之。”元本,即戴望所藏足本。又卷一(44)周星诒按语云:“此目上脱写一页。”则戴望所藏足本无阙页,而周氏钞本阙录一页,其他诸本皆脱录而无说明。是抄有周学汝、姚谌、周星诒、蒋凤藻校语。因足本文字颇漶漫,卷三又为草书,识别颇难,故周氏抄本亦有未能校正者。据所钤“诒印”“祥符周氏瑞瓜堂图书”“周星诒印”“齐燕铭玺”“南京图书馆藏”诸印与莫棠跋、印,知蒋凤藻藏书散出后,为莫棠所得,复又归齐燕铭所有。书经多手9按:周星诒钞本尚有数枚篆印,字迹漶满不可辨。俟他日亲往南京图书馆查阅原稿,再作详考。,今藏南京图书馆。《续修四库全书》据之影印收录。

(六)长留阁抄本

五卷,四册,德清戴氏长留阁抄本。半页十二行,行二十四字。单栏,版心白口,下记“长留阁正本 德清戴氏”。首王源《刘处士墓表》,次全祖望《刘继庄传》,次为《广阳杂记》正文。正文避清讳,奕、玄、止、弘、历、宁诸字均缺笔或改字。首页《刘处士墓表》、卷二、卷三、卷四右上角均钤有“天放楼”朱文方篆印,正文卷一、卷二、卷三、卷五末均钤有“阳湖赵烈文字惠父号能静侨于海虞筑天放楼收庪文翰之记”朱文长方印。卷二末有戴望篆书题识一则:“戊辰(1868)三月,命史抄成此册。望记于秣陵客舍。”卷一前页有张瑛题记一则:“曩在金陵书局,德清戴子高以此书赠余,属为刊行。惭负诺责,因循未果,今子高已殁,不胜宿草之感。其中朱圈者,系与吴门丁泳之同参订。无圈拟删。光绪六年岁在庚辰(1880)九月既望,常熟张瑛识。”题名“刘处士墓表”右侧,有赵烈文题识两行:“此孤本也,后人珍之。光绪七年(1881)七月,得此于友人张纯卿瑛。四本。天放楼记。”卷五末复有赵氏题识一则:“光绪己卯(1879),借观于虞椒张纯卿处。辛巳(1881)孟秋,为售友人某君不果,因自得之。消暑黛语楼重读一过,书虽体例不纯,而遇事必书,不愧好学多闻之君子,惜其无成书可见,仅存随笔一种,犹若存若没,于绝续之间,可悲也已。能静并记。”题识所说与赵氏《能静居日记》所载吻合1赵氏日记光绪五年(1879)正月三十日:“访张纯卿久坐,借得《广阳杂记》。”光绪七年(1881)七月十四日:“得钞本《广阳杂记》于张纯卿,直银五两。”赵烈文撰,廖成良整理:《能静居日记》(四),岳麓书社2013年版,第1908、2034页。。观此可知,长留阁抄本乃戴望于1868年三月命抄胥据足本抄录而成,非原本。校书金陵书局时,张瑛尝借戴望所藏足本付丹亭抄录,参上海图书馆藏抄本。长留阁抄本既成,戴望转赠张瑛2按:张瑛,字符卿,又字纯卿、仁卿、润卿、顺卿,号退斋,江苏常熟人。曾任阳湖训导,供职江苏书局,预修《苏州府志》,著有《知退斋文集》《韩文补注》《通鉴校勘记》等。(1823—1907),嘱为刊行。张瑛邀友人丁士涵(1828—1894)共同参订,拟分词目为朱圈与无圈二类,朱圈者存,无圈者删。校订既毕,未能刊刻。1881年,张瑛迫于生计,欲因赵烈文而售此本于友人,其事不果。赵烈文3按:赵烈文,字惠甫,一作惠父,晚号能静居士,江苏阳湖(今常州)人,入曾国藩、曾国荃幕府,著有《天放楼集》《能静居日记》。(1832—1893)“访求此书不下二三十年,今始见之”4赵烈文撰,廖成良整理:《能静居日记》(四),岳麓书社2013年版,第1909页。,乃自得之。

(七)上海图书馆藏抄本

五卷,五册。卷一、卷二、卷四、卷五,半页十行,行二十字,楷书。卷三半页十行,行二十四字,行楷。校语分朱、墨两色,俱出赵伯叟之手。卷一、卷二为墨笔;卷三、卷四、卷五兼杂朱墨,考其顺序,似乎墨笔在前,朱笔在后。若然,则伯叟似先校以墨笔,复据戴望所藏足本朱校。5据赵伯叟墨、朱二校,如:卷三(八十二)“碧栏银沼醉氤氲”,长留阁钞本阙“醉”字,空一字格。墨笔校语曰:“此字疑。艹书醉字如此,而于句不稳。”其下复有朱笔校语曰:“五月十三日为竹醉日,则此字未为不稳也。”同卷(一四八)“盖褒、鄂云公皆从葬昭陵。”墨笔校语:“‘云’字疑‘二’字之讹。”朱笔校语:“‘二’字无疑。”同卷(一六六):“封嘉义伯。”伯叟以方形圈起“嘉”字,墨笔校语:“此字疑。”朱笔校语:“原本是慕字。”可推知墨笔在先,朱笔在后。又周学汝、姚谌之墨笔校语,应是伯叟自戴望所藏足本过录。是抄卷三、四、五均有伯叟朱笔校记。第三册卷三扉页校记曰:“元卿从子高假《广阳杂记》,付丹亭抄。抄未半,子高索去,元卿亦返越台。此其所抄之弟三卷,于敝簏中检出。度元卿归,必重假子高本续成。为缀次如左,因得展观,眼福良不浅也。戊辰四月望(1868),伯叟记。”6凌伯叟其他校记为:“戊辰九月廿二日,校于西天古剎之恒吉羊室,伯叟记。”(第三册卷三末)“此卷讹字较少,以原本正书故也。戊辰年九月廿九日,校于升州西天古剎中。上元凌伯叟记。”(第四册卷四末)“戊辰十月十三日校。新寒砭骨,键户终朝。蛇蚓连绵,扪卷而读。伯叟记。”(第五册卷五末)元卿即张瑛,丹亭未详何人。据此可知,上海图书馆抄本乃张瑛分次借戴望藏足本交丹亭抄录,复经凌伯叟据戴氏原本纂校、增补而成1按:上图原钞本卷三原无而为凌伯叟增补于天头之词目,凡十三则(四十四、六十、一二五、一二六、一三四、一三五、一三六、一四〇、一四一、一四二、一四三、一五四、一七一)。,自戊辰四月十六至十月十三日校毕。戊辰为同治七年(1868),则其抄录当在同治四年(1865)戴望入金陵书局校书之后、同治七年四月之前。若将伯叟校语与前述长留阁抄本戴望、张瑛题识合观,其人其时其地皆若合符节,则上海图书馆藏抄本乃据戴望藏足本抄录,由赵伯叟校勘后,复经张瑛、丁士涵校订删存,遂成长留阁抄本。

(八)丁士涵抄本

丁士涵(1828—18942按:丁士涵之生年,因有丁氏续纂《丁氏宗谱》,故无异议;至其卒年,学者颇有争议。今从柳向春说。详见柳向春:《〈清代人物生卒年表〉读后》,《古艳遇》,广西师范大学出版社2017年版,第189页。),字泳之,江苏元和人。同治九年(1870)举人,师从陈奂,精通小学。陈奂《师友渊源记》载,丁士涵父月波先生,“喜名人墨宝,不惜重资,必购得焉;而永之独嗜经籍,藏书亦富”3陈奂:《师友渊源记》,清光绪十二年(1886)钱塘汪氏函雅堂刻本,第33页。。张瑛曾邀丁士涵共同参订长留阁抄本,丁士涵抄本正是此时传录。功顺堂本尝以丁氏抄本参校,叶昌炽《甲申日记》载:“早晨到馆,致丁泳之丈书,借《广阳杂记》两册,较赵本多删节处,非足本也。惟有王昆绳所撰《墓表》一篇可补。”4叶昌炽:《甲申日记》,《缘督庐日记》卷三,第397页。赵本,指赵之谦据戴望藏足本所传抄本,参下文。潘祖荫《广阳杂记跋》说:“刘继庄氏《广阳杂记》,旧题门人黄曰瑚辑者,皆删本。德清戴子高藏有足本,书仍五卷,视删本多十之四,节次颇不尽同。书中亦间有曰瑚按语。”5潘祖荫:《广阳杂记跋》,《广阳杂记》,清光绪十年(1884)吴县潘氏刻本,第41页。所谓删节本,即指丁氏抄本。潘氏又说:“然亦有删本有之,而足本转不载者。又删本录医方极多,而足本仅寥寥数则,殊不可解,岂足本又经人删节耶?”然邓实将其据丁抄传录之本与潘刻本比较后指出,丁士涵抄本与潘刻本“节次相同,惟字句间偶有一二稍异而已”6邓实:《广阳杂记跋》,《国粹学报》1908年第二卷第二期,第2页。,并无潘氏所谓“删本有之而足本转不载者”的情况。是丁士涵抄本乃据长留阁本抄录,且补入王源《刘处士墓表》。

(九)赵之谦抄本

(十)华东师大藏抄本

半页十行,行二十四字。今存五册。册一凡一百二十一则,自卷三(九十九)“母家,今去矣”至卷四(二十四)“采石几有然犀亭……非好学深思”;册二凡八十三则,上接卷四(二十四),至卷四(一〇七);册三凡八一则,自卷四(一〇八)至卷五(九);册四凡一二七则,卷五(十)至(一三六);册五凡八十八则,卷五(一三七)至(二二四)。朱笔校语,或字上朱点,旁书朱文;或径书于天头;涉及文字校勘、词目区隔、避讳格式改易诸端,则贴以浮签说明。华东师大抄本,因阙卷三(九十九)以前内容,无收藏、抄校者姓名、钤印,未审出于何人之手。稽考卷五词目上戳印校语,作“疑耀卷”几、“卷”几、“删”者,皆为张萱《疑耀》原文。据潘祖荫跋语“其掇拾《疑耀》一卷,疑门人误羼入者,则删之”,与叶昌炽所“校《广阳杂记》样本,其第五卷多袭《疑耀》语”1叶昌炽:《甲申日记》,《缘督庐日记》卷三,第401页。,可断定功顺堂本实据华东师大抄本校正删订后刊刻,其校语当出自叶昌炽之手。统计卷三、卷四、卷五今存词目数量,皆与周星诒抄本相同(见表二),知其是据戴望所藏足本传录无疑。因此,华东师大藏抄本当是叶昌炽所校之样本,功顺堂本实据此校正删订。

表二 《广阳杂记》诸抄刻本存录词目数量表

(十一)功顺堂丛书本

五卷,四册。清光绪十年(1884)吴县潘氏刻本。封面书名两侧,钤有“昌炽”“颂鲁”“鞠裳手校”三枚篆印。首《刘处士墓表》,次《刘继庄传》,次正文,潘祖荫跋殿后。正文避清讳,如“弘”字作“宏”,“玄”作“元”;每逢“上”字,另行书写,“本朝”“朝廷” “清”“旨”诸字,前空二字格。半页九行,行二十二字。单鱼尾、黑口、四周单边,上下粗线。叶昌炽曰:“《广阳杂记》,刘献廷继庄撰,抄本,两巨册,十四万字有奇……赵叔传录本。”潘祖荫跋亦曰:“此本乃赵叔所诒得之子高者,属叶鞠常先生以丁泳之本校之,增墓志一篇,其掇拾《疑耀》一卷,疑门人误羼入者,则删之。”2潘祖荫:《广阳杂记跋》,《广阳杂记》,清光绪十年(1884)吴县潘氏刻本,第41页。是潘刻本《广阳杂记》,乃以赵之谦所赠据戴望旧藏传录本为底本、丁泳之抄本为参校本。任校勘之役者为叶昌炽3按:叶昌炽,字兰裳,又字鞠裳、鞠常,自署歇后翁,晚号缘督庐主人。原籍浙江绍兴,后籍江苏长川。清末著名金石学家、藏书家、学者。叶昌炽与张瑛、赵之谦、丁士涵、蒋凤藻、潘祖荫素善,所闻见秘籍甚衆,故潘氏属其刻《广阳杂记》,并任校勘之役。(1849—1931),《缘督庐日记》甲申(1884)闰五月十六日至七月廿八日载其事4叶昌炽:《甲申日记》,《缘督庐日记》卷三,第396~407页。。潘氏以卷五掇拾抄录《疑耀》之词目,为门人误羼入者,故删去。实则《功顺堂丛书》本卷一、卷五皆有删节,而罗正钧误读潘跋,乃有“近吴县潘氏刻《杂记》足本,校以丁泳之本”5罗正钧纂:《船山师友记》,第190页。之说。

功顺堂本印行,《广阳杂记》自此始有刻本。定州王氏谦德堂《畿辅丛书》据之收录6按:王灏(1823—1888)在张之洞、黄彭年等支持下,广收畿辅先哲遗著,藏弆日富,因招黄国瑾、钱恂为之校定。先有《采访畿辅先哲遗书目》之刻,后设局保定开雕,由王树枏、胡景桂主持其事。书未刻完而王氏病殁。光绪丙午(1906),京师琉璃厂书贾就已刊者集资汇印,另刊总目,武进陶湘重为编订印行。《畿辅丛书未刻书目》中著录有刘献廷《广阳杂记》。详见王灏:《畿辅丛书目录(未定稿)》,华东师范大学古籍部藏本,第20页。。钱玄同说:“惟独刘氏,自王昆绳与全谢山以后,除戴子高、赵叔、潘伯寅三数人外,未必有什么人知道他了。”7钱玄同:《以西历一六四八年岁在戊子为国语纪元议(与黎锦熙罗常培书)》,《国语周刊》1933年3月18日,第七十七期。其说虽然可商,然于王、全、潘三人之外,提出戴、赵二氏,则为他人所未曾言及。民国初期,上海商务印书馆《丛书集成初编》本,以功顺堂本在前,故据以排印;上海进步书局《笔记小说大观》、上海文明书局《清代笔记丛刊》亦据功顺堂本石印。

(十二)国粹丛编社本

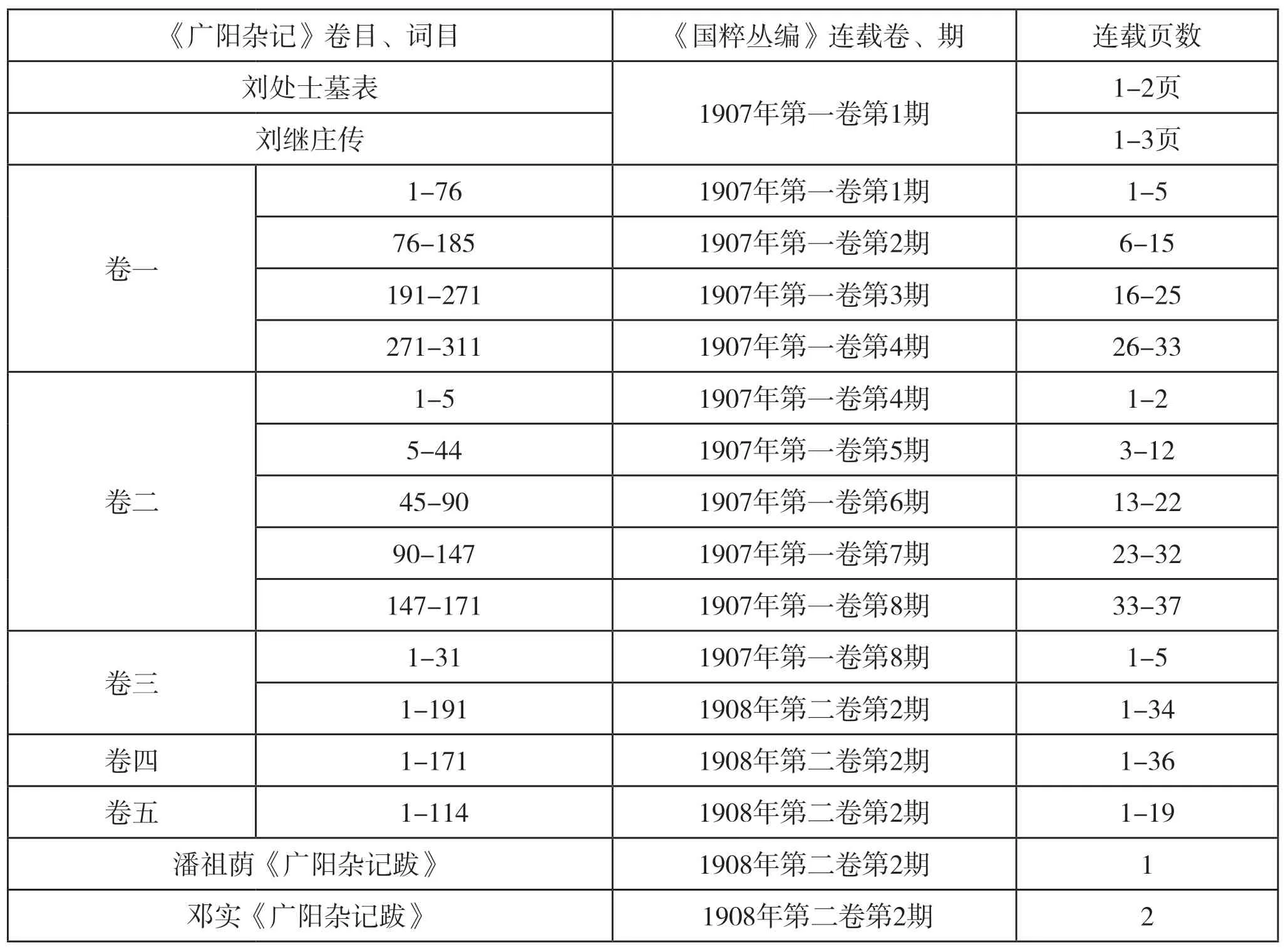

五卷,上下二册,光绪戊申(1908)十月国学保存会印行,国粹丛编社发行。是本以邓实录自丁士涵的抄本为底本,经黄节以功顺堂本参校后,付梓刊行。邓实曰:“此本予丙午秋(1906),钞之杭州丁氏,以视潘刻本,节次相同,惟字句间偶有一二稍异而已。丁未春(1907),以示予友黄君晦闻,为手校刊之,并附潘跋于后。潘刻本在《功顺堂丛书》中,购者颇不便。此单行本,流传较易,继庄之学,当日昌也。”1邓实:《广阳杂记跋》,《国粹学报》1908年第2卷第二期,第2页。《广阳杂记》自此始有单行本。然先连载于《国粹丛编》,后刊行单行本,较潘刻本多邓实跋。

表一 《国粹丛编》分期连载《广阳杂记》表

综观诸抄刻本,自清初黄宗夏辑录刘献廷遗著成书后,至清末民初诸抄本、刻本纷出,《广阳杂记》原本详情已不可知。赵昱小山堂藏本为目前所知最早抄本。杨凤苞藏抄本为戴望所得后,诸抄本皆以戴望藏本为祖本。长留阁抄本、周星诒抄本、上海图书馆藏抄本、赵之谦抄本,均据戴望所藏本抄校。长留阁抄本为戴望写样待刻稿,由赵伯叟校对后,复经张瑛、丁士涵二人校订,朱圈者存,无圈者删;丁士涵抄本复据长留阁抄本传录。周星诒抄本,复据功顺堂刻本校勘,蒋凤藻为之校正亦不少。功顺堂刻本,以赵之谦抄本为底本,以丁士涵抄本参校,任校勘之役者为叶昌炽,其校订之稿,即华东师大藏抄本。功顺堂本实据华东师大抄本校正删订后刊刻。国粹丛编社本则抄自丁士涵本,复校以功顺堂刻本。《广阳杂记》屡经删削,惟周星诒抄本最接近戴望所藏足本,其馀诸本或残缺不全,或任意删节,皆非足本。为便览之故,试将《广阳杂记》二百馀年之传抄源流,图示如下:

刘献廷《广阳杂记》传抄源流图

二、《广阳杂记》的传抄

《广阳杂记》诸抄本,因传抄者任意删削,故词目存录数量各自不同。比较诸本词目的删存,可知其去取的标准。戴望所藏足本湮没不传,赵之谦抄本亦不知所踪,要了解诸本存目情况,惟有周星诒抄本、上海图书馆抄本、长留阁抄本、华东师大抄本与功顺堂本五种。

(一)《广阳杂记》诸抄本存录的词目

据统计,周星诒抄本存录词目最多,共计一千一百零五则,其中卷一计三百三十五则,卷二计一百七十二则,卷三计一百九十五则,卷四计一百七十九则,卷五计二百二十四则。上海图书馆抄本,存目共九百七十六则,卷一计二百九十八则,合并者七则;卷二计一百六十五则,卷三计一百九十一则,合并者四则;卷四计一百七十六则,合并者三则,一分为二者一则;卷五计一百四十六则;合并者一则。长留阁抄本,词目共存九百六十四则,无圈拟删者凡四百零五则,卷一计一百九十一则,卷二计五十七则,卷三计六十则,卷四计四十六则,卷五计五十一则;朱圈拟存者凡五百五十九则,卷一计一百零一则,卷二计九十九则,卷三计一百二十九则,卷四计一百三十三则,卷五计九十七则。华东师大抄本,今存词目凡五百则,其中卷三计九十七则,卷四计一百七十九则,卷五计二百二十四则。功顺堂本,存录词目凡九百六十则,其中卷一计三百一十一则,合并者二则;卷二计一百七十三则,合并者一则;卷三计一百九十一则,合并者四则;卷四计一百七十一则,合并者八则;卷五计一百一十四则,合并者一则。表示如下:

若以周星诒抄本为参照,则长留阁抄本、华东师大抄本、功顺堂本均存在阙录、拟存、拟删三种情况。以卷五为例,长留阁抄本阙目七十六则中,华东师大抄本拟存、功顺堂本存者二十则;华师大本朱点拟存、功顺堂本删者二十三则;华师大本拟删、功顺堂本删者三十三则,卷五,功顺堂本较长留阁多二十则。长留阁抄本拟存者九十七则中,华东师大本拟删、功顺堂本卒删者四十则,华东师大抄本拟存而功顺堂卒删者二则。功顺堂本收录长留阁拟存词目仅五十五则。长留阁抄本卷五拟删者五十一则中,华东师大抄本拟存、功顺堂本卒存者三十八则。按:长留阁抄本卷五有十一则未收入功顺堂本。周星诒抄本、上图抄本、长留阁抄本、华东师大抄本,皆同出戴望藏足本,而诸本的词目存录,相差竟如此悬殊。据华东师大抄本删订而成的功顺堂本,卷五词目共九十三则,较之长留阁抄本一百四十八则已少五十五则,而与周星诒抄本相差几近一倍。由此,近代诸家抄本对词目的删存去取,是何种情形呢?笔者参阅相关史料,试析如下。

(二)诸抄刻本的去取标准

潘祖荫最先提出,《广阳杂记》有足本与删节本两种类型。其内容皆为五卷,“然亦有删本有之,而足本转不载者。又删本录医方极多,而足本仅寥寥数则,殊不可解。岂足本又经人删节耶?”其说见前。置此勿论,则罗常培据潘祖荫说而提出《广阳杂记》流传至今不知经过几度删削的说法1尹耕(罗常培):《刘继庄的生平及其学术概要》,《齐大学刊》1933年第二期,第58页。,并非无理。

潘氏推测其因说,“盖继庄此书,初亦随手札记,未有定本,后人传写,或详或略”,绝无标准,“遂多同异”,故“悉心求之,当以足本为善”。然其刊刻功顺堂本时,却未遵守“以足本为善”的标准,删削词目甚多。至于凡“其掇拾《疑耀》一卷,疑门人误羼入者,则删之”的作法,似乎亦有取舍的标准。这种说法不无道理。其一,刘献廷行医为生,于医术自然精通,故所录医方极多,而去取者从其学术取向和致用观点出发去取,亦为常理;其二,《广阳杂记》为门人所辑,疑门人误羼入者,则删之,去取者欲使其更为精当,故删去其认为的不实之目。

张瑛与丁士涵校订戴望的长留阁抄本时,虽分存录与拟删两类,但并未明确提出其有删存的标准。细考张、丁二氏拟删的词目,或认为刘献廷游记见闻有悖乎常情者,或认为考证未能翔实精密。乾嘉以降,尤尚考据,治经考史,主张精密,迥乎前人,去取原由及标准与此关联甚大。

诸抄刻本中,明确提出删削标准的是周星诒。周氏抄本《广阳杂记》卷五末跋语曰:“此卷考证,故讹舛极多,可删也。”周星诒指出,刘献廷本卷涉及考据的词目,考证未精,讹舛极多,宜刊落不录。同时的李慈铭亦说:“《广阳杂记》……糅杂无序。偶一考古,大率浅谬。”2李慈铭:《越缦堂读书记》,中华书局2006年版,第711页。赵烈文认为,《广阳杂记》“……虽甚奇异可喜,尚觉其芜杂。盖后人为之结集,非其手稿,故不能精当也。”3赵烈文:《能静居日记》(四),岳麓书社2013年版,第1909页。所论认为非其手稿,为后人结集,故不精当,此说亦符常理。

潘祖荫功顺堂本,拟将抄录张萱《疑耀》的词目悉数刊落,盖以其非出自刘献廷之手。然刘氏著作多亡佚,《广阳杂记》乃弟子辑录刘氏遗文而成,其文字皆刘氏遗著中本有,并非为门人误羼入者。故司马朝军驳斥其说,曰:“卷五有周季贶跋,云:‘此卷考证,故讹舛极多,可删也。’今考,掇拾《疑耀》数十条,或注明,或不注明,颇起后人之疑窦。潘祖荫以为门人误羼入,概予删之。门人辑录先生遗著,岂敢如此作伪?潘氏未免过于武断,似不足为凭。”本来所辨已有引据,然其又说:“况且献廷为清初之人,又不以考据名家,晚年随意漫录,特别青睐张萱之书,亦未可知。”1司马朝军:《续修四库全书杂家类提要》,商务印书馆2013版,第388~389页。前后不一,且为拟测之辞,亦非探本之论。且依潘氏的去取标准,卷五(五十五)《天王天皇考》,本为刘氏节录之文,与原文略有出入而已。长留阁抄本此目无圈,拟删不录;华东师大藏抄本未言删去,而功顺堂本存之。如非刘氏之文宜悉数删去,则此目亦应刊落。此类词目,亦不在少数。

至于叶昌炽的评论,虽与潘、周、李诸人相近,观点却截然不同。叶氏《甲申日记》曰:“校《广阳杂记》样本,其第五卷多袭《疑耀》语,《疑耀》为明博罗张萱著,同时为李卓吾盗刻七卷,今献庄复袭之。此书并非奇作,吾不解诸君何以喜之也。”2叶昌炽著,王季烈编:《缘督庐日记钞》卷三,北京图书馆出版社2007年版,第401页。《疑耀》一书,为张萱所著,李贽曾冠以己名,付梓刊行3《浙江省第十一次呈送书目》载:“《疑耀》七卷,旧题明李贽著。案四库考为张萱撰。”吴慰祖校订:《四库采进书目》,商务印书馆1960年版,第134页。。后世学者,多视为剽窃之举。明末清初,顾炎武著《日知录》,秉持“博学于文,行己有耻”理念,凡古人先我而有之文,悉数删落,学术风气焕然一新。。

惜原著者与抄录者皆已作古,且所辑所编所抄均出于后人之手,能有善本存世,说明当时的学者就以为此书有抄存的价值,殊为不易。如“周星诒每云,国初人撰述甚苦,凡此别子、别史之属,乾隆未编《提要》以前,求之甚难,故史学亦今人成书易于前人云”4蒋凤藻:《心矩斋尺牍》,江苏省立苏州图书馆1941年铅印本,第12页。。据周氏之说,不仅可以释叶昌炽之疑惑,而且可以证诸家任意删节之非;并进而涉及《广阳杂记》一书的性质问题。

综观近代诸抄刻本,其删节理由虽然不一,但或多或少受乾嘉以来的治学观念和方法影响,亦受传抄者个人的学术取向和术业专攻等影响。因此,不同的传抄者都有自已删存去取的衡量标准。咸丰以前,《广阳杂记》的抄传情况未详,但尚有足本流传,而未闻有删节本;同治以降,《广阳杂记》诸抄刻本,反多删削,而足本竟湮没不传。

(三)《广阳杂记》及其经世实学观

刘献廷为清初著名学者,学兼汉宋,主张经世致用。他说:“为学先须开拓其心胸,务令识见广阔为第一义。次则于古今兴废、沿革、礼乐、兵农之故,一一淹贯,心知其事,庶不愧于读书。若夫寻章摘句,一技一能,所谓雕虫之技,壮夫耻为者也。”5刘献廷:《广阳杂记》卷四(一二九),中华书局1985年版,第212页。“学者识古今之成败是非,以开拓其心胸,为他日经济天下之具也。乃以此等粪秽瓦砾填塞心胸,牢不可破,求其磊落轩天地者,又胡可得邪!”6刘献廷:《广阳杂记》卷四(八十五),中华书局1985年版,第198~199页。其鉴于明末那些空疏的学风,主张明体达用,不专治章句之学,而力倡经世实学,与颜李学派同调,为明清之际经世主张的代表学者之一。《广阳杂记》所载,博涉多端,尤多经世实学的内容,故历来主张经世致用的学者,多重其书。

鸦片战争之后,林则徐、龚自珍、魏源等,一反乾嘉时期饾饤琐碎的考据学,倡导经世致用,力主与时变革,故道咸之际,经世实学渐为世所重。同光时期,周星诒、蒋凤藻适逢其会,任官施政,崇尚实学,与清初刘献廷之学极易产生共鸣。戴望倾慕颜李学说,又治常州今文经学,倡导经世致用之学,晚年好读《广阳杂记》,引刘献廷为知己,故谋刻《广阳杂记》不遗馀力。《广阳杂记》卷四(一七九)载述以胆矾冶炼精铜之法,时在福建办理洋务的蒋凤藻读后,不禁大为惊喜:“近余办理东冲厘差,询据船户,云:‘天下所用之矾,莫不运自福宁之砂埕一处海口。’盖砂埕山土,以器煮之,即成矾,天地生成之利云。今见此书,矾有化铜之法,然则福宁一郡,不仅产铁且亦产铜处矣。所惜者,不得采取善法以富斯民为可恨耳。”1刘献廷:《广阳杂记》周星诒钞本,卷四末蒋凤藻案语,《续修四库全书》子部第一一七六册,上海古籍出版社2022年版,第648页。可见刘献廷著述在清代同光时期逐渐为世所重。

“今之学者,率知古而不知今,纵使博极群书,亦只算半个学者。然知今之学甚难也。农政一事,今日所最当讲求者,然举世无其人矣。即专家之书,今日甚少。”2刘献廷:《广阳杂记》卷三(三十四),中华书局1985年版,第122页。与此偏于考古的学风不同,刘献廷既已博览群籍,“于是慨然欲遍历九州,览其山川形势,访遗佚,交其豪杰,博采轶事,以益广其见闻,而质证其所学”3王源:《刘处士墓表》,刘献廷:《广阳杂记》,中华书局1985年版,第2页。。在参与编修《明史》《一统志》期间,“每日必出,或兼旬不返,归而以其所历,告之万(斯同)先生,万先生亦以其所读书证之,语毕复出”4全祖望:《刘继庄传》,《鲒埼亭集》卷二十八,《全祖望集汇校集注》,上海古籍出版社2000年版,第527页。。刘献廷注重人事的同时,致力于探寻“天地之故”,研求自然规律。如因纬度殊异,导致“诸方之七十二候各各不同。如岭南之梅十月已开,桃李腊月已开……而吴下梅开于惊蛰,桃李放于清明”5刘献廷:《广阳杂记》卷三(一二三),中华书局1985年版,第151页。,“长沙府二月初间,已桃李盛开,绿杨如线,较吴下气候约差三四十日,较燕都约差五六十日”6刘献廷:《广阳杂记》卷二(二十五),中华书局1985年版,第66页。。但清初历书仍沿袭古代文献《月令》的记载,与实际节气与物候不符。刘献廷主张对“南北诸方,细考其气候,取其确者”,重新制定节气物候表;倘能“以诸方之北极出地为主,定简平仪之度,制为正切线表”,即根据北极星的高度和地平线的交角,求得各地纬度,再画出各地经纬线,则“节气之后先,日食之分秒,五星之凌犯占验,皆可推求”7刘献廷:《广阳杂记》卷三(一二三),中华书局1985年版,第150~151页。。关于《广阳杂记》的记载和主张,现代气象学家、地理学家竺可桢以为颇具现代科学精神8竺可桢:《北宋沈括对于地学之贡献与纪述》,《科学》1926年第十一卷第六期,第803~804页。。现代地理学家侯仁之则认为,《广阳杂记》所说是“一种科学的见解”;刘献廷跳出“传统的窠臼而开始预见到一个地理学的新方向”,是历史上“第一个为地理学明确规定了探讨自然规律的新任务”的学者。9侯仁之:《刘继庄的地理思想》,《步芳集》,北京出版社1981年版,第58~59、63页。刘献廷因“悟风水相逆而成雨”的道理,主张调查“诸方山之向背,水之分合,支流何向”“则风土之背正刚柔暨阴晴燥湿之征,又可次第而求之”10刘献廷:《广阳杂记》卷三(一二三),中华书局1985年版,第151页。,以便于各地因地制宜,有利耕种农业生产。鉴于粮食生产不足容易导致荒年的问题,又建议推广高产量作物番薯的种植:“闽中有番薯,似山药,而肥白过之。种沙地中,易生而极蕃衍,饥馑之岁,民多赖以全活。此物北方亦可种也。”11刘献廷:《广阳杂记》卷五(一三八),中华书局1985年版,第251页。兴修水利,治理西北旱灾,尤为刘献廷所重:

西北非无水也,有水而不能用也。不为民利,乃为民害,旱则赤地千里,潦则漂没民居,无地可潴,而无道可行,人固无如水何,水亦无如人何矣。元虞奎章奋然言之,郭大史毅然修之,未几亦废。有明三百年,更无过而问之者矣。予谓有圣人出,经理天下,必自西北水利始。水利兴而后天下可平,外患可息,而教化可兴矣。12刘献廷:《广阳杂记》卷四(八十二),中华书局1985年版,第197页。

更有甚者,刘献廷“欲取天下水道,依《水经注》体例为一书,以川水为经,支水为注,分合起止,悉以见在者为据”“贯串百川”,并标上全国陆路、驿站、关塞、物产、“古今沿革、城池、里至、堤防等”,绘制全国水道陆路关塞物产一体图,1刘献廷:《广阳杂记》卷三(一百六十九),中华书局1985年版,第160、123页。使人无须远足即可知天下形势,进而“斡旋气运”“利济天下后世”2王源:《刘处士墓表》,《广阳杂记》,中华书局1985年版,第1、2页。。无怪乎梁启超将其与顾炎武、黄宗羲、王夫之、颜元并称为“清初五先生”,且“以为以继庄学顾、黄、王易,以顾、黄、王学继庄难”3梁启超:《论中国学术思想变迁之大势》,《新民丛报》1904年第三卷第五期,第56页。。

晚清以来,《广阳杂记》日益得到学者们的重视。如刘献廷对内陆各地井盐的记载,包括陕甘交界的灰盐堡,秦州盐井,云南崐阳琅井、姚州白盐井、楚雄黑盐井,川北盐、川东盐等,都详细考察其产地及开采情况,并比较其品质的高下,4刘献廷:《广阳杂记》卷一(三二七至三三〇),中华书局1985年版,第50~51页。颇利于社会调查与经济资源开发。至于甘肃凉州一带,“夏五六月间常有暴风起,黄云自山来,风亦黄色,必有冰雹,大者如拳,小者如栗,坏人田亩。……土人见黄云起,则鸣金鼓,以枪炮向之施放,即散去”。虽语涉不经,但却启发了现代科学家探索人工消雹方法并获成功,故而刘献廷的记载被誉为世界上关于“人工消雹方法”的最早记录5北京大学物理系《中国古代科学技术大事记》编写小组编著:《中国古代科学技术大事记》,人民教育出版社1977年版,第124~125页。。

甲午战争之后,维新变法呼声渐高。一些有识之士认为,非普及教育,不足以自存于世界。“但是提到普及教育,即有一个问题发生,则汉字形体之难识难写是也。要解决这个问题,就非另制拼音新字不可。当时主张制新字者,有宋衡、谭嗣同、梁启超诸人。言论鼓吹,渐成事实,于是有沈学、蔡毅若、卢戆章、邢岛、王照诸人各制音标,以期代用汉字。”6钱玄同:《钱玄同文集》(三),中国人民大学出版社1999年版,第17页。切音主张随之勃兴。刘献廷晚年著《新韵谱》一书,提出改良反切、统一语言的观点,并计划以其新制字母调查各地方言。其书虽已亡佚,而梗概之法载于《广阳杂记》中:“宇宙音韵之变迁,无不可纪。其法即用余《新韵谱》,以诸方土音填之,各郡自为一本,逢人即可印证。以此法授诸门人子弟,随地可谱,不三四年,九州之音毕矣。”7刘献廷:《广阳杂记》,中华书局1985年版,第150页。全祖望撰文立传绍述在前,梁启超连续作文赞扬在后,刘献廷创制拼音以统一各地语言的主张,遂广为人知。梁启超还把刘献廷与顾炎武、黄宗羲、王夫之、颜元合称为“清初五先生”8按:梁启超先后撰文表彰刘献廷,最早为《沈氏音书序》(《时务报》1896年第四期),影响最大者为《论中国学术思想变迁之大势》(《新民丛报》1904年第三卷第五期)与《清代学术概论》(商务印书馆,1924年版)。。至此,刘献廷以《新韵谱》提倡各地语言统一、方言调查而闻名。章太炎、刘师培,亦从刘献廷、龚自珍的著述中获得启发,致力于汉语方言研究。章氏撰成《新方言》一书,从而拓展了现代汉语方言研究的新领域。邓实以潘刻《广阳杂记》收于《功顺堂丛书》,卷帙浩繁,不便读者,遂刊印单行本,读者由此益众。殆至民初,钱玄同、罗常培等人相继撰文,称赞刘献廷以《新韵谱》为语言统一、方言调查的设想,尊其为语言统一和方言调查的开先河者。嗣后,学者纷纷撰文研究刘献廷之生平与学术,《广阳杂记》亦随之洛阳纸贵。嗣后,则是刻本蜂出。

至此可见,至清代道、咸、同、光以来,学者在抄传《广阳杂记》时,任意删削,无统一标准,但异中有同,同中有异,导致《广阳杂记》在漫长的抄传过程中形成存目悬殊的不同版本,俨然形成考据与经世两种不同的评价体系。

三、《广阳杂记》的体裁

刘献廷将生平著述与藏书悉赠黄宗夏,宗夏于献廷病殁后,整理老师遗著,至今可考者有《离骚经讲录》《广阳杂记》《广阳诗集》9参见周敏秋:《刘献廷〈左传快评〉新探》,《贵州文史丛刊》2022年第三期。。三者之中,最富条理者为《离骚经讲录》,其次为《广阳诗集》,惟《广阳杂记》最无条理,为后世所诟病。宗夏长期随刘献廷问学,既为献廷高弟,又博览群书,才气过人,且尽得献廷遗书,其整理的《离骚经讲录》与《广阳诗集》富有条理,何以《广阳杂记》反而芜杂无序?其中是否别有寓意,因文献不足,惟有多闻阙疑。然而,后世学者往往据抄刻之删节本来论定《广阳杂记》一书的体裁,提出语录说、札记说(随笔漫录)、日记说、小品文说四种。

(一)语录说

杨宾《刘继庄传》称:“其弟子杂录其语若干卷,名曰《广阳杂记》。”1杨宾:《刘继庄传》,《杨宾集》,浙江古籍出版社2012年版,第136页。杨宾为刘献廷好友,黄宗夏亦与杨宾交往频繁,其撰《传》时是否亲见宗夏辑纂的原稿,不得而知,但其意似以《广阳杂记》为献廷语录。《杂记》载有献廷语录,如卷一记录献廷与宗夏论《易》《老子》《诗》语(一八〇、一八一、一八二);卷二与宗夏论“重瞳”(三十五);卷三与宗夏论隐居(六);卷四与宗夏论世风(八十九),论城市兴衰(九十一),述生平主张(九十五),论地理(一〇一),论西周分封制(一〇八)。然此种词目,数量极少,且不类语录体,反近日记体。

(二)札记说

全祖望叹刘继庄为“薛季宣、王道甫一流”,盖慨其著书等身,而流传者稀,仅馀杂著《广阳杂记》传世耳。赵烈文则以《广阳杂记》为“遇事必书”的“随笔”,且是“后人为之结集,非其手稿”,故“体例不纯”“不能精当”。潘祖荫与赵烈文看法相同:“盖继庄此书,初亦随手札记,未有定本。”梁启超、罗常培从潘说,皆以《广阳杂记》为“涉笔漫录之作”2梁启超:《清代学术概论》(八),商务印书馆1924年版,第38页。杏邨《刘继庄及其著述》发挥前人之说:“《广阳杂记》……全书虽然只有数卷,但内容方面,关于天文、地理、六书、音韵、战记、医药、方技等,都兼收并载,无所不包,足够当得上‘杂记’两字的称谓。” 杏邨:《刘继庄及其著述》,《和平日报》1948年11月6日,第五版。司马朝军亦认为《广阳杂记》是刘献廷“晚年随意漫录”之作。参见司马朝军:《续修四库全书杂家类提要》,商务印书馆2013版,第388页。;蔚之嘉则以为,《广阳杂记》不过是“一种凌乱札记”3蔚之嘉:《二百年前大思想家刘献廷之生平与其学说》,《国立中山大学文史学研究所月刊》1935年第三卷第三期,第15~21页。。《广阳杂记》中摭拾明末清初佚事、官制,访求遗老,摘录前贤著作之目极多,均属札记性质。“上自朝章国故,下至奇闻琐事,无所不载,阅之令人忘倦。”4《商务印书馆七月份出版新书》(广阳杂记),《申报》1919年8月11日第16695号,第一版。惜其事出有因,未能以类编次,故翁长松在《清代版本叙录》中,视之为“随手记录之作”,称其“是一部随笔札记集”5翁长松:《刘献廷与〈广阳杂记〉功顺堂本》,《清代版本叙录》,上海远东出版社2015年版,第303页。,不啻为替札记说下一断语。

(三)日记说

罗常培认为,“《广阳杂记》大部分是康熙庚午(1690)以后的日记”6心恬(罗常培):《刘继庄的音韵学:统一国语,调查方音》,《国语周刊》1932年第三十三期。周有光《刘献廷和他的新韵谱》亦主日记说:“他的学生辑录他的残篇,主要是1690年以后的日记,编成《广阳杂记》,从其中可以窥见他的学说的一斑。” 北京市语言学会编:《语言论文集》,商务印书馆1985年版,第261页。,最早提出《广阳杂记》的写作时间和内容来源。王勤堉根据《广阳杂记》撰写刘献廷年谱,“辑录既竟,乃知先生《杂记》所及,多系康熙丁卯以后事,其时先生已四十矣”7王勤堉:《刘继庄先生年谱·后记》,《浙江图书馆馆刊》1935年第四卷第四、五号,第53页。,进一步证实罗氏的观点。《杂记》载刘献廷自述,“中年以来,苦多忘失,庚午孟夏(1690),始有日记”(卷四·一一三);与友人韩图麟论道教养生说时,“予因出壬申正月十八日《游南岳日记》,共读一过”(卷三·四十四);黄宗夏按语亦说“见先师日记”(卷三·一二〇)。凡此皆说明,《广阳杂记》部分内容确是从日记中辑录,且数量不在少数。

(四)小品文说

《广阳杂记》上海进步书局本某氏跋语曰:“先生鼎沧桑之后,吴云南、郑台湾行间遗事,目击耳闻,兼及二氏之学,音韵、诗词均能道所心得,措词亦繁简得宜,极似唐宋小品,非明人所能梦见。”1刘献廷,《广阳杂记》卷首,上海进步书局1919年版。其视《广阳杂记》与唐宋小品文为同一类型,与上述诸说相比,近于札记说;但却由此延伸出《广阳杂记》归属类别的新问题。

揆诸上海进步书局跋语所说,似以归入子部小说家类为宜。事实上,晚清时期藏书家已有将《广阳杂记》归入子部小说家类者。周星诒的《周氏传忠堂书目》卷三“子部·小说家”中,《广阳杂记》赫然在目。2周星诒原辑,罗振常重编:《周氏传忠堂书目》,蟫隐庐1936年版,第25页。蒋汝藻《铁华馆藏书目》《蒋香生家藏书目》,《广阳杂记》入子部3详见《铁华馆藏书目》《蒋香生家藏书目》,南京图书馆编:《南京图书馆藏稀见书目书志丛刊》(五十二),国家图书馆出版社2017年版,第272、408页。,其下并未细分类属,然蒋氏尽传周氏之学及其藏书,或宜同入小说家。与周星诒的分类不同,《清史稿·艺文志》将《广阳杂记》与顾炎武《亭林杂录》、王夫之《黄书》诸书列入子部“杂家类杂说之属”,司马朝军《续修四库全书杂家类提要》从其说。

刘献廷晚年著述,除《新韵谱》《日记》《友谱》诸书外,尚著有《日知录》。《广阳杂记》卷三(三十五)载:“徐玄扈先生有《农政全书》,予求之十馀年,更不可得。紫庭在都时,于无意中得之,予始得稍稍翻阅。玄扈天人,其所著述,皆迥绝千古。然此书先生未竟之稿,而方国维、方岳贡重为编辑者也,故读之不能畅。人间或一引先生独得之言,则皆令人拍案叫绝。意欲摘其数十则,录于《日知录》内,而卒不暇也。”《日知录》与《日记》二者,正是《广阳杂记》的主要来源,故札记说和日记说二者,最能得《广阳杂记》性质之真。古人读书,喜作札记,清代学者成就尤钜。梁启超《清代学术概论》尝论析道:

大抵当时好学之士,每人必置一“札记册子”,每读书有心得则记焉。……推原札记之性质,本非著书,不过储著书之资料,然清儒最戒轻率著书,非得有极满意之资料,不肯泐为定本,故往往有终其身在预备资料中者。又当时第一流学者所著书,恒不欲有一字馀于己所心得之外。著专书或专篇,其范围必较广泛,则不免于所心得外摭拾冗词以相凑附,此非诸师所乐,故宁以札记体存之而已。……由此观之,则札记实为治此学者所最必要,而欲知清儒治学次第及其得力处,固当于此求之……各家札记,精粗之程度不同,即同一书中,每条价值亦有差别。有纯属原料性质者对于一事项初下注意的观察者,有渐成为粗制品者胪列比较而附以自己意见者,有已成精制品者意见经反复引证后认为定说者,而原料与粗制品,皆足为后人精制所取资,此其所以可贵也。要之,当时学者喜用札记,实一种困知勉行工夫,其所以能绵密深入而有创获者,颇恃此,而今亡矣。4梁启超:《清代学术概论》(十七),商务印书馆1924年版,第91~93页。

梁氏所论极是,以之审视《广阳杂记》,最相吻合。无论是李慈铭批评《广阳杂记》“糅杂无序,偶一考古,大率浅谬”,还是翁长松称赞《广阳杂记》“大部分内容仍不失为考证之助,而且其识见甚新颖可喜,其厚今、求实之说为当时不可多得之高论”5翁长松:《刘献廷与〈广阳杂记〉功顺堂本》,第303页。,皆基于札记体的优劣处立论。

四、结语

明季遗事,传闻之多,纷如乱絮,诸家各本一说,莫衷一是。刘献廷早年行踪遍及南北各地,留心稗闻野史;晚年两度入京,阴抄史馆秘籍数千卷,欲承继司马迁之遗绪,著《明史》长编,藏诸名山,传之后世。惜年未五十而卒,纂述未就。稽考《广阳杂记》全书,既有读书时简略之考证、悉心之摘录、独至之心得,又有旅次中见闻之记载、景物之描绘,札记、日记特点皎然。可见,《广阳杂记》正是黄宗夏辑录刘献廷晚年著述《日记》《日知录》、读书札记而成。其辑纂虽显散漫,条理亦未经仔细疏理,然细析其史源,一为游览旅次之见闻,二为官书奏疏之记载,三为亲友耆旧之访谈,四为私家著述、稗官野史之抄撮。凡此数端,无不反映刘献廷留心史事、搜集史料之勤勉。戴名世与刘献廷同怀著史之志,寓京时目睹献廷为搜求史料左右奔走,尝感慨道:“继庄衣食不遑给,而奔走拮据,出金数百购求遗书,凡继庄之所为者,其力既已勤矣,而其志亦已苦矣!”1《送刘继庄还洞庭序》,戴名世撰,王树民编校:《戴名世集》卷五,中华书局2019年版,第137页。周星诒深知“国初人撰述甚苦”,故其抄本中不敢任意妄删,而周氏抄本存录的若干条目,如卷一详细抄录二十一史总目(一百),又全文抄录康熙二十九年(1690)御史徐树谷《请修国史疏》(一百五十),显然是刘献廷为修史而抄录的材料,惜其他抄刻本皆刊落不载,后世读者不得而见,遂令刘献廷之不少著述湮没无闻焉!