中部地区旅游碳排放的测度及其时空演化分析

2022-04-02江进德马晓淼白如山张玉可

江进德,马晓淼,白如山,张玉可

(阜阳师范大学 历史文化与旅游学院 安徽阜阳,236037)

2020 年9 月22 日,国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话,宣布中国将采取更加有力的政策和措施,使中国的CO2排放量力争2030 年前达到峰值,争取2060 年前实现碳中和。因而,节能减排是未来一段时间内中国乃至全世界所关注的重要战略问题。旅游产业是我国经济产业结构中的重要构成,随着居民可支配收入的提高、生活观念的转变及休闲时间的增多,中国的旅游业得到了快速的发展。伴随着中国旅游业的迅猛发展,其所带来的能源消耗和碳排放量的增长等问题引起了国内外学者的普遍关注。世界旅游组织(UNWTO)研究表明,旅游产业排放的CO2量约占全球CO2排放总量的4.9%,其对全球温室效应的贡献率高达14%,且以一定的速率在不断增长。因此关注旅游业的碳排放,推进旅游业碳减排是应对气候变化、实现碳达峰战略、促进经济可持续发展的一个重要举措。中部六省作为我国重要的人口集聚区和重要的旅游目的地,拥有大量的旅游景区。根据2019 年文化和旅游发展统计公报显示:至2019 年末,全国共有12402 个A 级以上旅游景区,其中中部六省的A 级以上景区约占总数的20%。根据岳立[1]、张广海[2]等人对中国省域旅游业碳排放时空分布的研究,中部的碳排放强度明显强于东部和西部,因此,研究中部地区的旅游业碳排放量,对于中部地区产业结构转型、环境保护、区域减排、促进经济发展等方面有着重要的实用价值。

目前,国内外对旅游碳排放都有一定的研究,研究主要集中在以下三个方面:(1)旅游业碳排放的测算研究:Gossling[3]、Becken[4]、石培华[5]、陶玉国[6]等运用自下而上法从旅游住宿、旅游交通、旅游活动三个方面估算了旅游业的碳排放量;谢园芳等[7]借鉴“旅游消费剥离系数”的概念,从系统构成和生命周期角度测度了旅游景区的碳排放量;刘宇等[8]基于投入产出法,分析了不同因素对CO2排放量测算的影响;沈宁舟[9]、赵荣钦[10]等运用碳足迹的方法对区域内的碳排放进行了测算。(2)旅游业碳排放分解及影响因素的讨论:李颖[11]、陶玉国[12]等主要利用LMDI 分解法对CO2量进行测度并分析影响因素;孙睿[13],杨良杰[14]等通过Tapio脱钩指数测算方法对旅游CO2和经济之间的关系进行了分析。(3)旅游业碳排放时空差异的研究:如胡欢[15],孙海霞[16],黄和平[17]等以旅游业碳排放强度作为比较指标对旅游业碳排放的时空特点及其影响因素进行了分析。

综上,旅游业碳排放研究已经受到许多学者的重视,并取得了一定的研究成果。然而,目前国内对于旅游碳排放的研究更多的是从省域尺度或国家尺度来进行的研究,主要关注中国或中国省域旅游业碳排放的测算、测度模型、脱钩关系、时空格局等;区域尺度上的研究主要关注东部地区如长江流域、长三角等区域的旅游碳排放的测度,对中部地区的研究较少,因此本文以中部六省为研究区域,关注旅游碳排放的测度及其时空演变,可为相关研究提供借鉴并丰富中部地区的旅游碳排放研究。

1 研究区域概况

中部地区由山西省、河南省、安徽省、湖北省、湖南省和江西省六个省份组成,占地面积约为我国土地面积的十分之一。中部地区人口众多,约占全国总人口的十分之三,人口密度大。地理位置优越,东近沿海,西联内陆,交通便捷,在国家政策的支持下,中部地区积极承接东部地区的产业转移,在东西部合作方面发挥了极大的促进作用,经济发展势头强劲。

2 研究方法与数据来源

2.1 旅游碳排放的测度

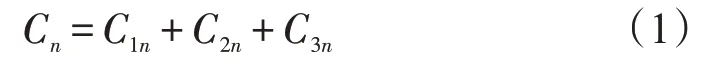

借鉴石培华等人[5]的研究成果,本文运用“自下而上”法估算中部地区的旅游碳排放量。具体方法为首先将旅游业能耗及碳排放的重点环节划分为旅游交通、旅游住宿和旅游活动三个方面,然后分别计算这三个方面的CO2排放量,最后求和计算得到旅游业的碳排放总量。测算公式为:

式(1)中,Cn代表第n 年旅游业CO2排放总量;C1n、C2n、C3n分别代表旅游交通、旅游住宿、旅游活动在第n 年的CO2排放量,计算方法如下:

式(2)中,C1n代表第n 年的旅游交通碳排放量,k 代表旅游交通方式,主要为公路、铁路、民航、水运四种,Qk代表k 类交通方式的CO2排放系数,单位为g CO2/pkm,借鉴石培华[5]吴文化[18]、Kuo[19]等人的研究成果,选取公路的CO2排放系数为133g CO2/pkm,铁路的为27g CO2/pkm,民航的为137g CO2/pkm,水运的为106g CO2/pkm;Rkn代表第n 年第k 种交通方式的旅客周转量,单位为pkm;αk代表第k 类旅游交通方式占客运交通的比例,按照吴文化[18]的研究结果,选取公路交通的αk值为13.8%,铁路交通的αk值为31.6%,民航交通的αk值为64.7%,水运交通的αk值为10.6%。

式(3)、(4)中,C2n代表第n 年的旅游住宿碳排放量,Tn代表第n 年旅游饭店客房床位数;An代表第n 年年均客房床位出租率;β 代表每晚每张床位的CO2排放能耗系数;b 为一年的天数,取365天;B 为星级饭店的能耗值,按照石培华等[5]、Gössling[3]的研究结果,选取旅游星级饭店每床每晚的能耗值为155 MJ/床·晚;Db为饭店每张床每晚的能耗与碳排放量转换值,将其取为43.2 g CO2/MJ。

式(5)中,C3n代表第n 年的旅游活动碳排放量,旅游活动分为度假休闲、商务出差、观光旅游、探亲访友和其他活动等5 种活动类型[5];q 代表第q 种旅游活动类型;Eq代表参加第q 类旅游活动的游客人数;Nq代表第q 类旅游活动的CO2排放系数,单位为g/per capita,参照石培华等人的研究成果[5],观光游览的CO2排放系数为417g/per capita、度假休闲为1670g/per capita、商务出差的为786g/per capita、探亲访友的为591g/per capita 和其他活动为172g/per capita。

2.2 旅游碳排放强度的测度

碳排放强度用于反映旅游经济与二氧化碳排放量间的关系,在一定程度上反映了区域旅游产业的低碳化水平。计算公式为:

式(6)中,表示第n年i省的旅游业碳排放强度;表示第n年i省旅游业的碳排放总量;表示第n年i省旅游业的总收入。

2.3 数据来源

本文研究时间段为2000~2019 年,研究中涉及的数据来源于各省各年度的统计年鉴,具体为:(1)旅游交通碳排放涉及的公路、铁路、民航、水运四类交通方式的旅客周转量数据,旅游住宿碳排放涉及的旅游饭店客房床位数、年均客房出租率数据,各省旅游业碳排放强度和人均旅游碳排放的测算涉及的旅游业收入和旅游者人数数据均来源于《山西省统计年鉴》(2001-2020)、《河南省统计年鉴》(2001-2020)、《安徽省统计年鉴》(2001-2020)、《湖北省统计年鉴》(2001-2020)、《湖南省统计年鉴》(2001-2020)、《江西省统计年鉴》(2001-2020);(2)旅游活动碳排放涉及的不同旅游活动类型的游客人数数据来源于《中国旅游统计年鉴》(2001-2020)。

3 旅游碳排放的时空演化

3.1 旅游碳排放的时间演化

3.1.1 旅游碳排放总量的时间演化

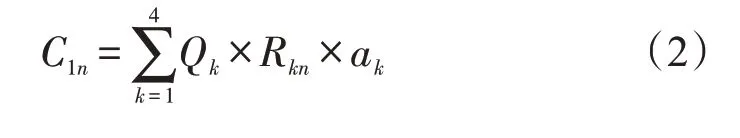

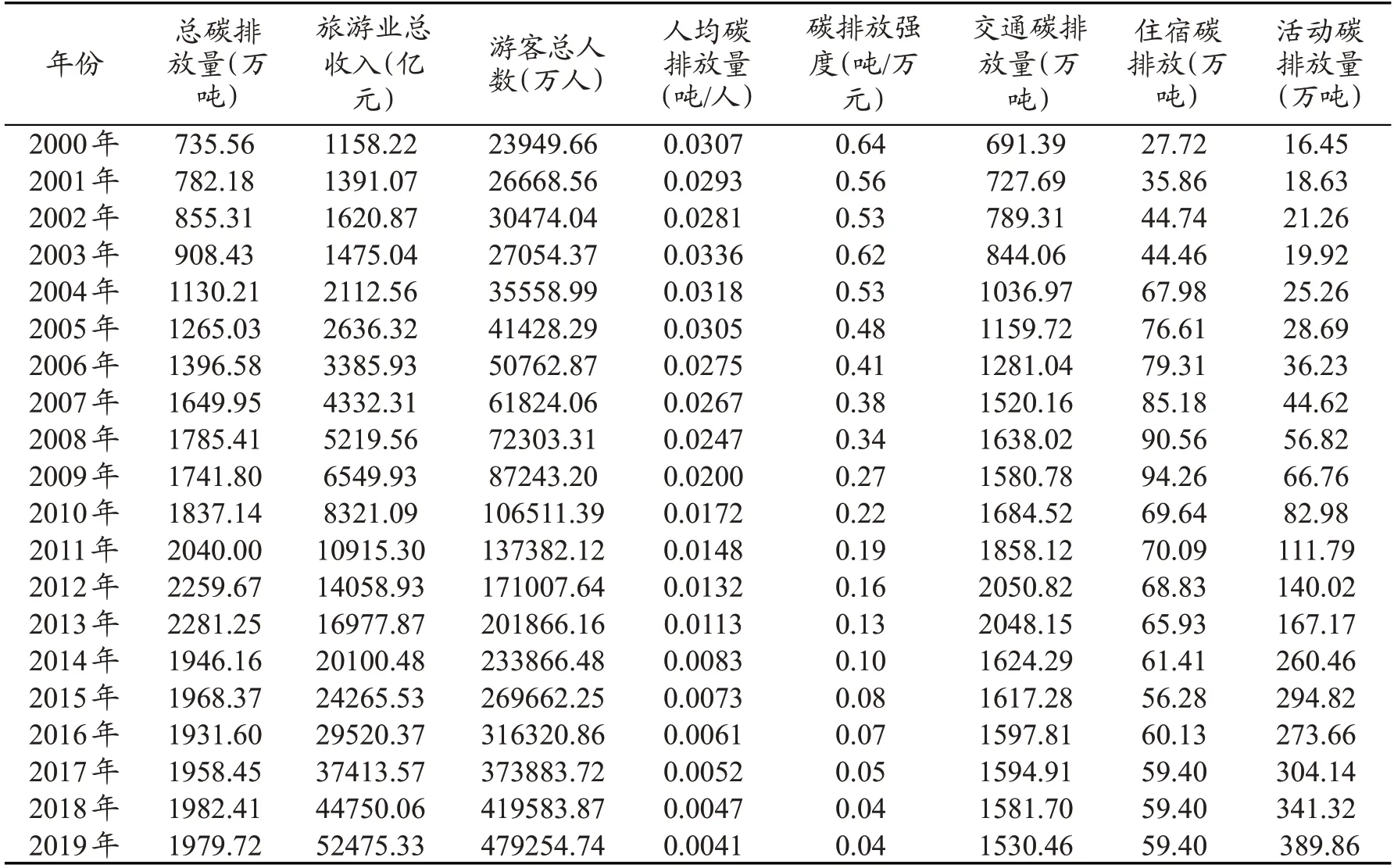

基于公式(1)~(6)用excel 计算出了中部地区旅游业碳排放的相关数据,并做成了如表1 所示的表格。从表1 可以看出,中部地区旅游经济在2000-2019 这20 年内获得了快速发展,旅游总收入从2000 年的1158.22 亿元增加到2019 年的52475.33 亿元,增加了51317.12 亿元,年平均增长率为22.23%,究其原因可能是人们生活质量改善、空闲时间增多,使人们有时间、有能力去旅游。这也成为中部地区旅游业碳排放量迅速增长的重要原因。研究发现旅游碳排放总量从2000年的735.56 万吨增加到2019 年的1979.72 万吨,增加了1244.16 万吨,年均增长率达到45.51%。

表1 中部地区2000-2019 年旅游业碳排放量

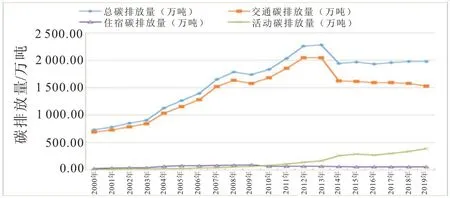

为更直观了解旅游碳排放量的变化趋势及旅游碳排放各组成部分之间的关系,用excel 表制作成如图1 所示的直观图。从图1 中可以总结出2000-2019 年中部地区旅游业碳排放量具有以下两个特征:

图1 2000—2019 年中部地区旅游碳排放总量

(1)中部地区旅游业碳排放量总体呈现波动上升趋势,但波动较小。旅游业碳排放总量从2000 年的735.56 万吨增加到2019 年的1979.72万吨,增加了1244.16 万吨,年均增长率为45.51%。

(2)中部地区的旅游住宿碳排放量、旅游交通碳排放量和旅游活动碳排放量对中部地区旅游业碳排放总量的贡献差异显著。其中对碳排放总量贡献最大的为旅游交通碳排放(占比约为88.61%),其次是旅游活动碳排放和旅游住宿碳排放。

3.1.2 旅游碳排放分量的时间演化

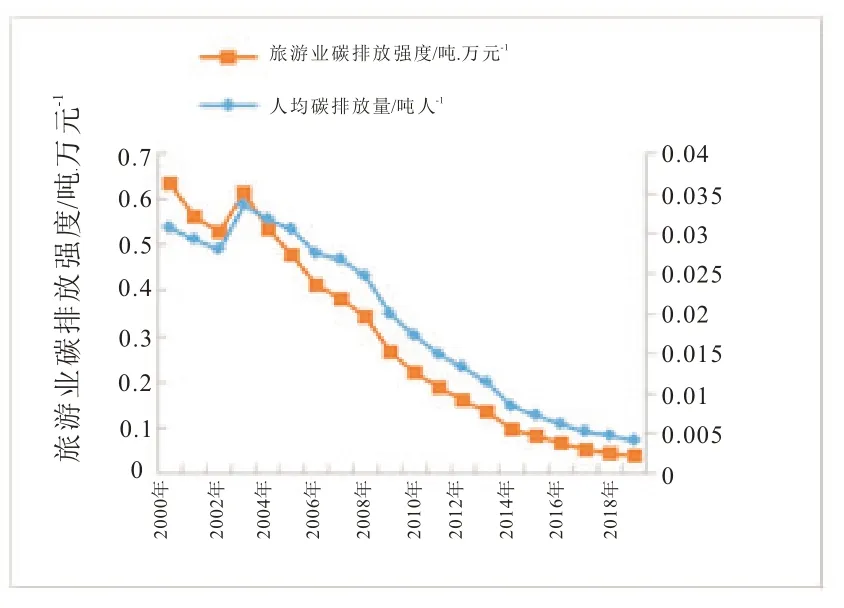

为了更直观的了解旅游碳排放三大组成部分的碳排放量及人均旅游碳排放和碳排放强度的变化,分别研究了2000-2019 年中部地区的旅游交通碳排放(图2)、旅游住宿碳排放(图3)、旅游活动碳排放(图4)和人均旅游碳排放和旅游业碳排放强度(图5)。

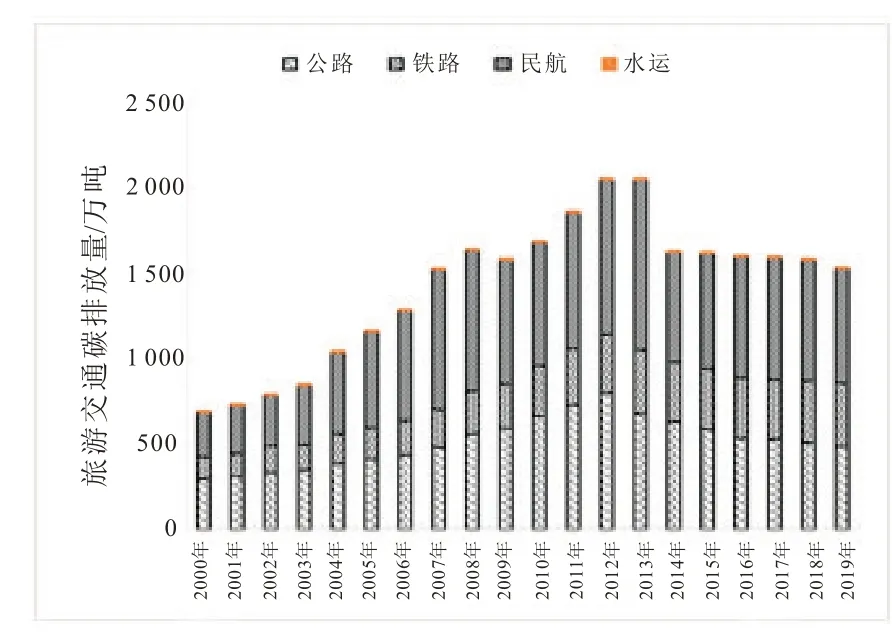

图2 2000-2019 年中部地区旅游交通碳排放

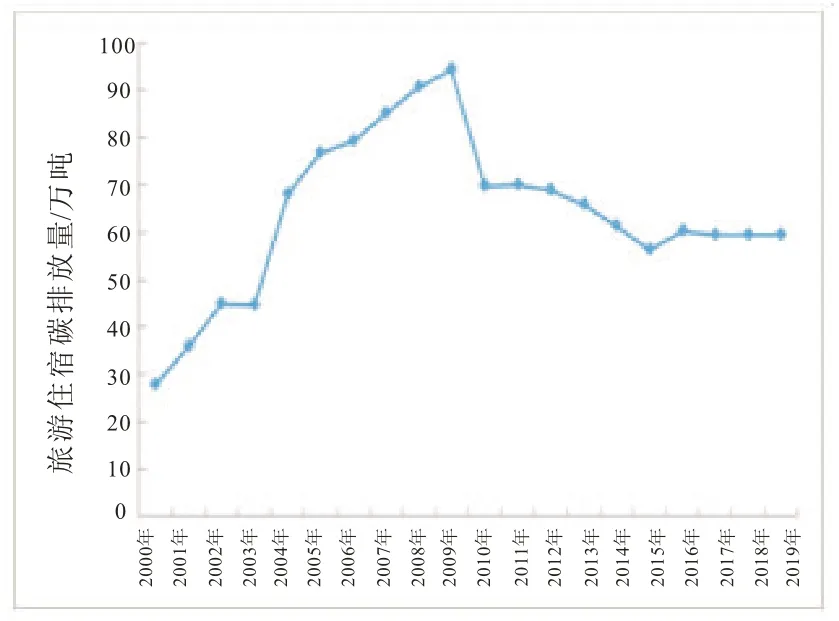

图3 2000-2019 年中部地区旅游住宿碳排放

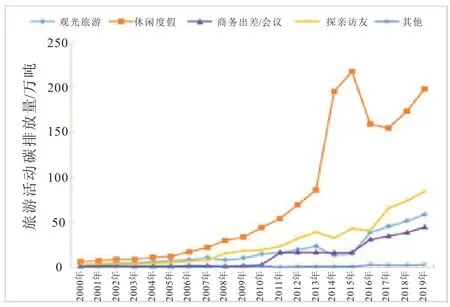

图4 2000-2019 年中部地区旅游活动碳排放

图5 2000-2019 年中部地区人均旅游碳排放和旅游碳排放强度

从上面的四幅图中可以得出以下几个结论:

(1)旅游交通、旅游住宿、旅游活动各个类别的碳排放总量总体呈上升态势。其中,旅游交通碳排放从2000 年的691.39 万吨增长到2019 年的1530.46 万吨,增长了839.07 万吨,年均增长率4.27%;旅游住宿碳排放在2010 年出现明显拐点,变化比较剧烈,这对我国旅游饭店业绿色节能发展具有重要的指导意义;旅游活动碳排放在2013年发生明显的变化,以休闲度假为目的的旅游活动碳排放增张迅速,而以观光旅游为目的的旅游活动碳排放则增长较慢,主要是人均GDP 的增加,促进了人们旅游活动方式的改变。

(2)旅游交通、旅游住宿、旅游活动各个类别的碳排放量内部差异显著。从图2 可以看出民航在旅游交通碳排放量中所占比重最大,占比平均为44.40%,公路、铁路、水运分别为36.86%、18.67%、0.08%,水运所占比重最小,产生这种结果的原因是民航以其快速、公路以其方便的特点受到旅游者的喜爱,而水运主要用于承载大型货物用于旅游交通的情况相对较少;从图3 可以看出旅游住宿碳排放量在2010 年后得到很大的改善,这对于旅游饭店的绿色低碳发展是很有利的;从图4 可知旅游活动碳排放量主要由观光旅游(占比18.03%)、休闲度假(占比51.56%)、商务出差(占比8.27%)、探亲访友(占比20.84%)等其他活动(占比1.30%)组成。因此休闲度假活动的碳排放量成为旅游活动碳排放总量的主要构成部分。

(3)人均旅游碳排放量和旅游碳排放强度整体呈下降趋势,且下降幅度比较明显。2003 年的数据曲线出现异常波动,其主要原因可能是由于“非典”的影响,导致旅游人数和旅游业总收入的减少。人均旅游碳排放量和旅游碳排放强度的整体下降表明人们低碳旅游观念正逐步形成,也表明中部六省的政府和企业在推进低碳旅游发展所取得的成效显著。

3.2 旅游碳排放的空间演化

3.2.1 旅游碳排放总量的空间演化

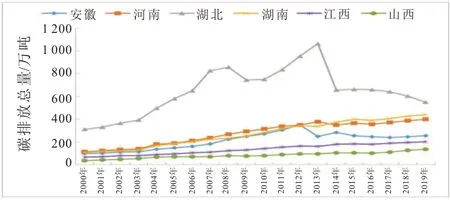

由图6 可以看出,2000—2019 年中部地区各省旅游业碳排放总量均呈波动上升趋势,但其省域内部存在较大差异。其中,河南、江西、湖北、安徽、湖南、山西的旅游业碳排放量占中部地区旅游业碳排放总量的平均比例分别为16.65%、8.33%、40.54%、12.91%、16.40%、5.17%,由此可以看出湖北省旅游业碳排放量在中部六省中所占的比重最大,且与其他五省存在较大差距,河南省、湖南省、安徽省碳排放量次之,江西和山西所占比重最小。这主要是因为湖北省作为全国的交通枢纽中心,旅游交通流量大从而导致旅游交通碳排放量较大。而江西和山西所占比重最小,这是因为山西旅游交通业起步较晚,增长较为平缓,江西省森林资源丰富且碳汇力很强。

图6 2000—2019 年中部地区各省旅游碳排放总量的时间演化

不同省份间碳排放量的差距由2000 年的275.70 万吨增加到2008 年的778.85 万吨,又增至2013 年的969.60 万吨,最后下降到2019 年的413.66 万吨,差距先逐步增大,后逐步减少。究其原因可能主要是由于各省间旅游资源的空间集中度、旅游资源的国内外知名度、客源市场、游客的数量、出行方式等因素的差异所造成。因此,改善旅游交通方式,植树造林加强绿化成为中部六省旅游业节能减排的一种有效手段。

3.2.2 旅游人均碳排放的空间演化

为分析旅游业人均碳排放量的空间演化情况,参考孙海霞[16]等人的研究成果,将中部六省旅游人均碳排放量划分为3 个等级:高排放区(碳排放量高于0.08 吨/人的地区)、中排放区(碳排放量介于0.02 吨/人~0.08 吨/人)、低排放区(碳排放量小于0.02 吨/人)。结合计算结果,根据旅游人均碳排放量的空间演化情况做表如下(表2)。

从表2 可以看出,2000-2019 年不同省份的旅游人均碳排放量均不断下降,其中在2008 年、2012 年、2016 年变化比较显著,在2000 年和2004年除山西省为低排放区外,其余五省均为中排放区;在2008 年,湖北省和安徽省为中排放区,河南省、湖南省、江西省降低为低排放区,江西省则保持低排放区;在2012 年湖北省保持中排放区,其余五省均为低排放区;在2016 年和2019 年,中部六省均为低排放区。因此可以得出,中部六省推行低碳旅游的观念和具体的实施效果较好。

表2 中部地区旅游业人均碳排放量的空间演化

3.2.3 旅游碳排放强度的空间演化

为分析2000—2019 年不同省份旅游碳排放强度的空间演化情况,参考孙海霞[16]等人的研究成果,将碳排放强度划分为4 个等级:高强度区(排放强度大于1.5 吨/万元的地区)、较高强度区(排放强度介于0.75~1.5 吨/万元)、中强度区(排放强度介于0.25~0.75 吨/万元)、低强度区(排放强度小于0.25 吨/万元)。结合计算结果,根据旅游碳排放强度的空间演化情况做表如下(表3)。

表3 中部地区旅游碳排放强度的空间演化

由表3 可知,2000—2019 年不同省份的旅游碳排放强度不断下降,其中在2008 年、2012 年、2016 年变化比较显著,在2000 年和2004 年除湖北省为较高强度区外,其余五省均为中强度区;在2008 年,湖北省保持为较高强度区,安徽省和湖南省保持为中强度区,山西省、河南省和江西省则降为低强度区;在2012 年,湖北省降为中强度区,其余五省为低强度区;在2016 年和2019 年,中部六省均为低强度区。研究结果说明近年来旅游低碳消费的理念逐渐深入人心,游客消费能力提升的同时,高耗能行为也在逐渐减少。同时也表明中部六省积极响应国家的号召,为推进中部地区旅游业的低碳、环保发展做出了努力且取得了一定的成效。因此,运用先进的科学技术与管理经验,加强区域间交流合作,促进产业结构优化等方式可以进一步降低区域内的旅游业碳排放强度。

4 结论与建议

4.1 结论

以2000-2019 年为时间跨度,运用自下而上法从旅游交通、旅游住宿、旅游活动三个方面测算了中部六省旅游碳排放量并分析其时空演变特征,通过研究得出:

(1)从2000 年到2019 年期间,中部地区旅游业碳排放总量在不断增长,而人均碳排放量和碳排放强度却在不断降低。

(2)中部地区旅游碳排放中由旅游交通、旅游活动和旅游住宿造成的碳排放量差距显著。旅游交通碳排放量在旅游碳排放总量中处于主导地位,旅游交通碳排放中又以民航运输为主要的交通碳排放来源。

(3)中部地区不同省份的旅游业碳排放水平的空间差异显著。湖北省旅游业碳排放总量在中部六省中所占的比重最大,且显著高于其他五省。不同省份的旅游人均碳排放量和碳排放强度总体上逐年减少或减弱。中部地区旅游业的人均碳排放量和碳排放强度空间差异明显,表现为:旅游人均碳排放量湖北>湖南>河南>安徽>江西>山西;旅游碳排放强度湖北>湖南>河南>安徽>江西>山西。

4.2 建议

(1)在旅游景区建设方面,应加大低碳、节能旅游设施的建设,提升低碳旅游的宣传力度,使旅游者树立低碳消费的理念,形成低碳环保观。

(2)在旅游交通方面,应改善交通出行方式,积极促进公共交通如公交、地铁等的发展使用,减少私家车的使用,倡导低碳出行,降低旅游交通碳排放量。

(3)在旅游企业如旅游酒店、饭店等方面,应大力提倡绿色高效的旅游住宿和旅游餐饮模式,大力发展绿色环保型酒店和饭店,减少一次性产品和塑料产品的使用量。

(4)在政府方面,应出台相应的低碳发展政策引导旅游业绿色健康发展,加强对旅游相关产业的监督和投资,同时要加强对低碳旅游理念的宣传力度;加强对旅游者低碳旅游行为的教育和引导,加大对高碳旅游行为和旅游活动的约束和限制等。