内蒙古清水河县公益林区不同林地类型枯落物层水文效应

2022-04-02朱家晸秦富仓杨振奇张若曦

朱家晸, 秦富仓, 李 龙,2, 杨振奇, 张若曦

(1.内蒙古农业大学 沙漠治理学院, 内蒙古 呼和浩特 010018; 2.荒漠生态系统保护与修复国家林业和草原局重点实验室, 内蒙古 呼和浩特 010000; 3.水利部 牧区科学研究所, 内蒙古 呼和浩特 010018)

森林生态系统是地球各生态系统中最活跃的系统之一,在陆地生态系统中具有涵养水源、调节气候、促进物质能量流动和保持水土等作用,素有“绿色水库”之称[1]。其中,枯落物作为典型的林地表层覆盖物及林地物质能量循环流动的主要途径[2],是森林涵养水源的重要一环,对森林水源涵养能力有着重要影响[3-4],枯落物层的存在,可消减雨滴动能、延缓产流时间、降低坡面流速、起到降低地表水土流失的作用[5]。枯落物的水文生态功能主要体现在对降雨的吸收及拦蓄上,这与蓄积量、分解状况、林地类型、气候气象、人为活动等多种因子有关[6]。

针对林下枯落物层持水性的研究最早可以追溯到19世纪60年代[7]。之后,国内外众多学者开始对不同地区、不同生态系统、不同植被类型的枯落物水文效应展开研究。时至今日,已形成了较为完备的理论体系。王鹏程[8]以三峡库区11种林分为研究对象,提出反映枯落物生态水文效应主要有枯落物吸持水量、吸水速率以及最大吸湿比等指标。在研究枯落物持水的动态过程方面,Robertson等[9]研究得出,枯落物的持水量与其本身蓄积量和厚度成正比。刘宇等[10]在晋西黄土丘陵区不同林分枯落物的浸水试验中发现,枯落物持水量与浸水时间存在对数曲线关系,而枯落物吸水速率与浸泡时间呈反函数关系,在浸泡最初的0.5 h持水量迅速增加,随后增幅减小,在12 h以后枯落物吸水达到了最大值,持水量趋于动态平衡。枯落物的水文效应亦与林分类型与分解程度密切相关。庞学勇等[11]对林地水文特性影响的试验中发现,用人工针叶林代替本地小灌木林,人工针叶林枯落物层保水量高于原生灌木林,且枯落物的半分解层持水量要显著高于未分解层。

内蒙古自治区清水县公益林区地处“蒙、陕、晋”三省交界地,是西北黄土丘陵区的重要生态屏障,也是内蒙古南部重要的水源涵养地之一。目前,针对黄土丘陵区枯落物水文效应的研究,大部分是从整体林下枯落物层的持水性能开展,而针对枯落物不同分解程度,开展不同枯落物层水文效应的研究较少。在此基础上,本研究主要以内蒙古清水河县公益林区的油松林、落叶松林、山杏林、针阔混交林(山杨+落叶松)、乔灌混交林(山杏+柠条)5种林地类型为研究对象。选取典型乔、灌树种,系统对比研究其枯落物蓄积量、分布特征及其持水能力,以及林下土壤物理性质和持水能力。以不同林地类型中的林地枯落物层持水特性作为切入点,研究总结清水河县不同林地类型森林涵养水源能力,旨在为今后黄土丘陵区人工林树种的选取以及探究适宜的造林发展模式提供参考依据。

1 研究区概况

清水河县位于内蒙古自治区呼和浩特市最南端(111°21′—112°07′E, 39°35′—40°11′N),海拔在960~1 837 m之间。县境内平川95 km2,山地974 km2,丘陵1 499 km2,构成了沟壑和平原并存的地貌类型。林木保存面积8.80×104hm2,森林覆盖率30.8%,主要树种有油松、落叶松、柠条、沙棘、杏等。清水河县地处中温带,属典型的温带大陆性季风气候,雨热同季,雨量集中,主要集中在6—9月。据当地气象资料显示2000—2020年期间,历年平均降水量为413.8 mm,平均降水日数为75 d,全县年平均蒸发量达2 577.2 mm;年平均气温7.1 ℃。主要有栗钙土、栗褐土、灰褐土、潮土、风沙土、沼泽土、盐土、石质土等8个土类。截至2020年1月,全县公益林总面积2 376.07 km2,分布于全县8个乡镇和1个国有林场。

2 研究方法

2.1 样地设置与样地基础信息调查

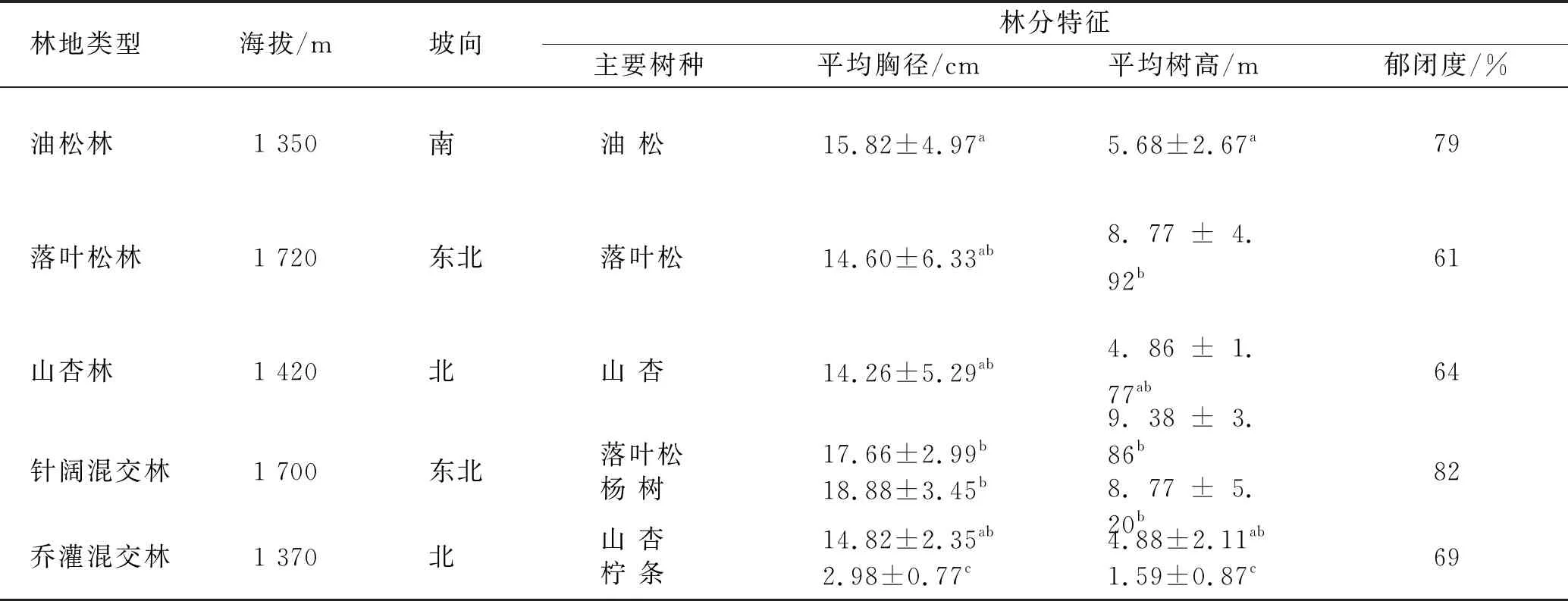

试验于2020年7月在内蒙古自治区呼和浩特市南端的清水河县展开取样调查。在不同林地中设置标准样地,设定时保证地形、土壤和林龄等因素基本一致,立地条件也大致相同,以保证选取样地内样品的准确性和一致性[2]。样地调查均取3个重复,其中乔木调查样地大小为10 m×10 m,乔灌混交调查样地大小为15 m×15 m,共计15块样地。最后在各样地中调查测定海拔、树高、胸径(根径)以及郁闭度等基础信息,具体如表1所示。

表1 内蒙古自治区呼和浩特市南端的清水河县样地基本概况

2.2 枯落物收集及蓄积量调查

在各样地内沿对角线分别设置3个1 m×1 m的样方,共45个,在保持枯落物的自然状态下,分别采用直尺法[6]和网格收集法[12]对样方内枯落物的种类、组成以及厚度和盖度进行测定。测定记录完成后,按枯落物未分解层与半分解层分别收集样方内枯落物,放入塑封袋编号并称量鲜重,以自然状态质量推算单位面积枯落物蓄积量(t/hm2)。

2.3 枯落物持水性能测定

将样品带回实验室烘干(85 ℃,24 h),烘干后称其干重,并求出枯落物的自然含水率,具体计算公式如下:

式中:S0为自然含水率(%);W1为枯落物鲜重(g);W0为枯落物干重(g)。

采用浸泡法对枯落物持水性能进行测定。采集的枯落物样本烘干称重后,将其装入孔径为1 mm的尼龙网袋中,然后放入清水盆中。分别于0.5,1,2,4,6,8,12,16 24 h时依次将样本取出称重,24 h后取出静置一段时间,直至不再滴水时迅速称量其重量。不同时间段的枯落物持水量与吸水速率计算公式如下:

Rn=Wn-W0

(2)

S=(Wn-W0)/n

(3)

式中:n为浸泡时间(h);Rn为各时间段枯落物持水量(g/g);Wn为浸泡后枯落物质量(g);S为吸水速率(g/g/h)。下同。

枯落物在吸持水量达到稳定饱和时,此时所持水量通常称作枯落物的最大持水量,其对应的持水率为最大持水率。一般情况下,枯落物在水中浸泡24 h后的持水量约为其最大持水量[13]。由于研究区处于山地地形中,林分立地条件均为坡面,所以枯落物不存在长时间浸泡的情况,大量研究结果表明,山地林下枯落物的实际持水率通常仅为其最大持水率的85%[14-16]。故在计算枯落物的有效拦蓄量及有效拦蓄率时,将0.85作为调整参数。通过下列计算公式,可得出枯落物的最大持水量、最大持水率、有效拦蓄量、有效拦蓄率、最大拦蓄量。

Rm=W24-W0

(4)

Ssv=0.85Sm-S0

(6)

Rsv=SsvM

(7)

Rmsv=(Sm-S0)M

(8)

式中:Rm为最大持水量(g);W24为浸泡24 h后质量(g);Sm为最大持水率(%);Ssv为有效拦蓄率(%);S0为自然含水率(%);Rsv为有效拦蓄量(t/hm2);M为枯落物蓄积量(t/hm2);Rmsv为最大拦蓄量(t/hm2); 0.85为有效拦蓄系数。

2.4 数据处理

通过Excel 2010制作图表,采用Excel,Origin进行数据统计分析,采用SPSS 22.0软件进行相关性检验以及线性回归分析。

3 结果与分析

3.1 不同林地类型枯落物厚度与蓄积量分析

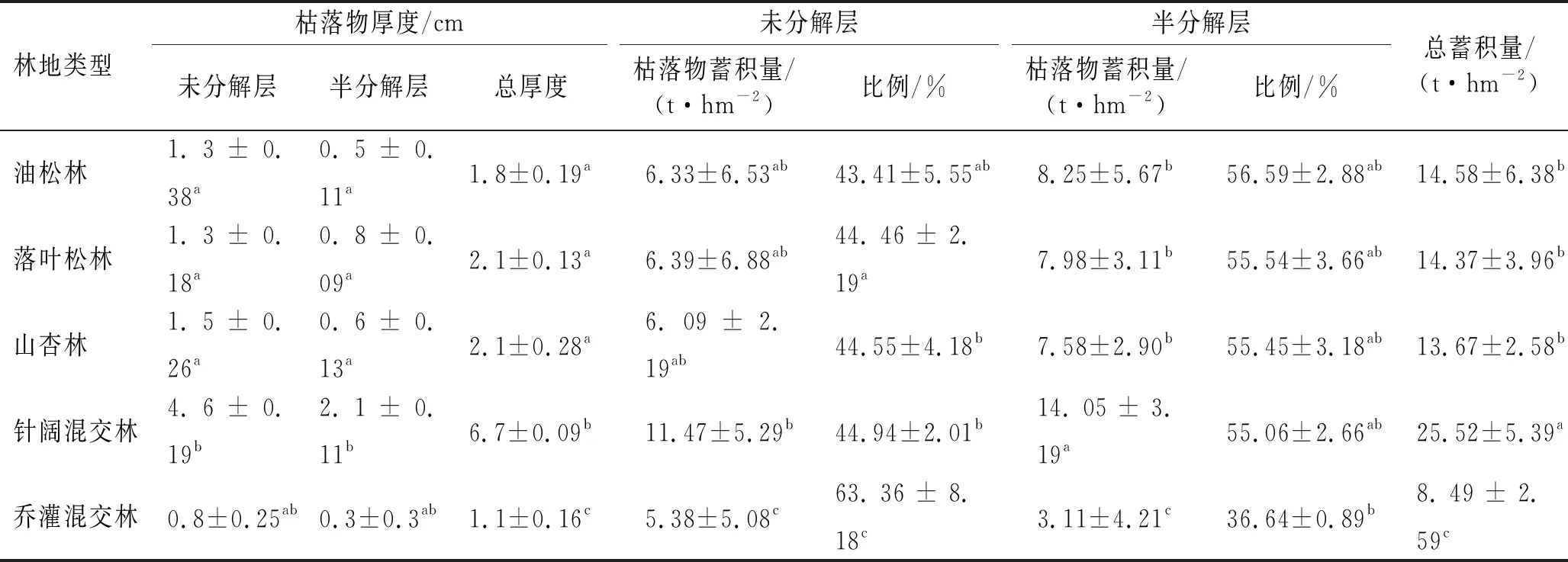

枯落物的厚度及蓄积量可以减弱降雨对森林地表的冲击,起到截留、减流的作用,同时枯落物也可以减少地表土壤的水分蒸发量,起到保水、保温的作用[16]。大量研究结果显示,森林枯落物蓄积量主要受到气候条件、群落结构、林分类型、空间区域、植被年限等因素的影响[3-9],其中林分类型的影响最为显著。研究区内各样地共45个样方内的枯落物厚度及蓄积量测量结果(取平均值)见表2。

表2 内蒙古清水河县公益林区不同林地类型枯落物厚度与蓄积量

对比表中数据,经过方差分析得出5种林型的枯落物厚度与蓄积量存在显著差异性(p<0.05)。枯落物层总厚度变化范围在1.1~6.7 cm之间,且各林型未分解层的枯落物厚度除乔灌混交林外,其他均大于半分解层,这可能与研究区整体林下微生物群落活跃度有关,活跃度不高导致枯落物分解速度相对缓慢,致使未分解层枯落物厚度普遍较厚。其中,枯落物厚度具体表现为:针阔混交林(6.7 cm)>落叶松林=山杏林(2.1 cm)>油松林(1.8 cm)>乔灌混交林(1.1 cm)。各林型的枯落物总蓄积量变动范围在8.49~25.52 t/hm2之间,总体趋势与厚度表现基本一致,具体表现为:针阔混交林(25.52 t/hm2)>油松林(14.58 t/hm2)>落叶松(14.37 t/hm2)>山杏林(13.67 t/hm2)>乔灌混交林(8.49 t/hm2)。同时对比枯落物不同层次可以看出,针阔混交林与纯林枯落物半分解层蓄积量占比高于未分解层,乔灌混交林则是未分解层占比高于半分解层。

3.2 不同林地类型枯落物层持水能力分析

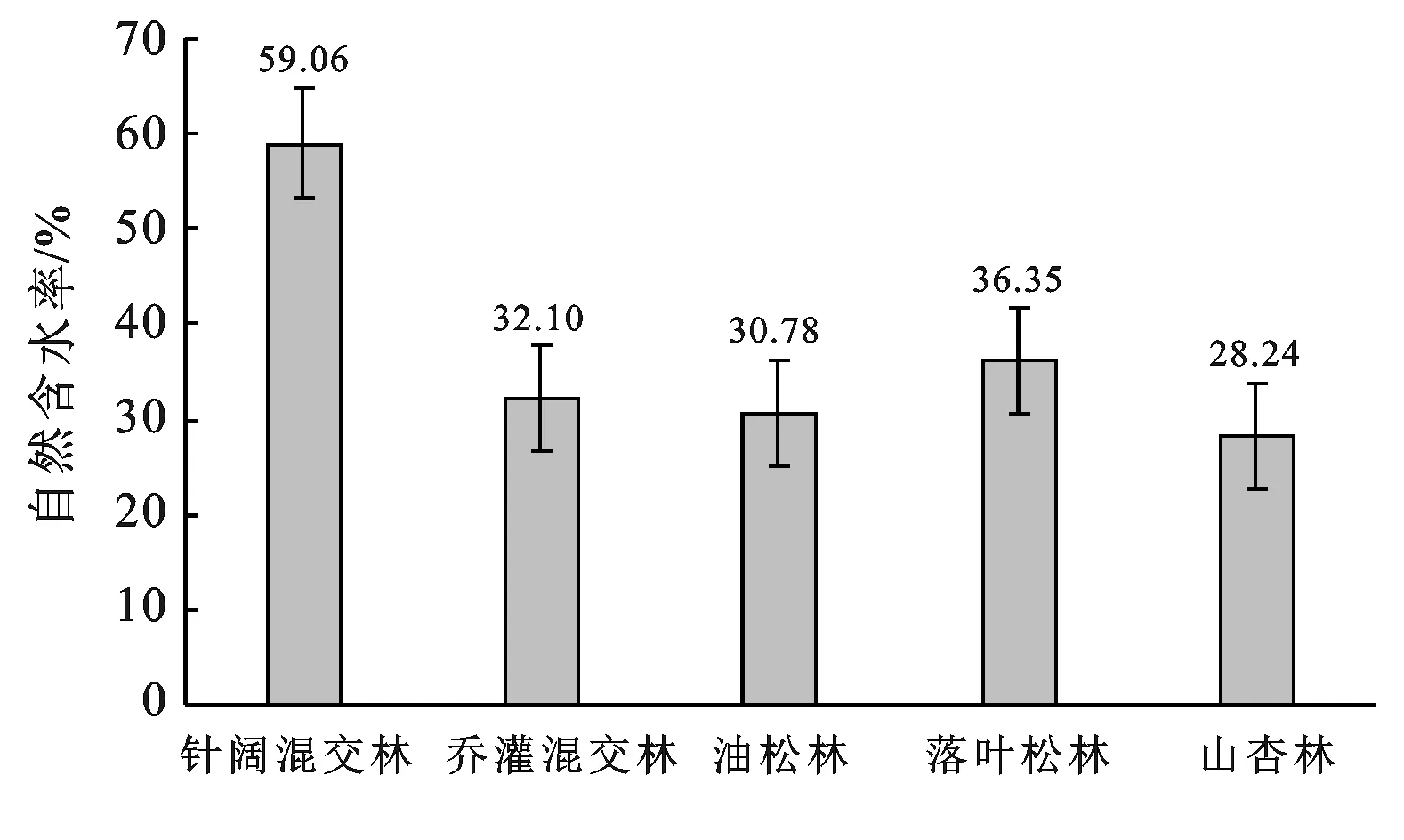

3.2.1 枯落物层自然含水率分析 枯落物的自然含水率是衡量枯落物层水源涵养能力的重要指标,可以间接的体现出林下枯落物的持水蓄水能力。同时,自然状态下的枯落物含水率也是研究当地森林水文效应的重要内容。对各林地类型枯落物层平均自然含水率测定如图1所示。

从图1可以看出,各林地类型枯落物层平均自然含水率具体表现为:针阔混交林(59.06%)>落叶松林(36.35%)>乔灌混交林(32.10%)>油松林(30.78%)>山杏林(28.24%),其中,针阔混交林的枯落物平均自然含水率(59.06%)明显高于其他林型。可以看出,其自然状态下枯落物层的持水蓄水能力要优于其他林型,主要原因是针阔混交林林下枯落物组成较为复杂,其半分解层枯落物孔隙较多,对水的吸附性强,拥有更良好的吸水结构。此外,针叶林枯落物层平均自然含水率表现要优于阔叶林,主要原因是针叶林产生的枯落物主要是松针,松针表面含有较高油脂,不利于水分挥发,保水能力更好。总体来说,混交林枯落物的自然含水率表现要优于纯林,也从侧面反映出蓄积量与自然含水率呈现一种正相关关系。

图1 内蒙古清水河县公益林区不同林地类型枯落物层平均自然含水率

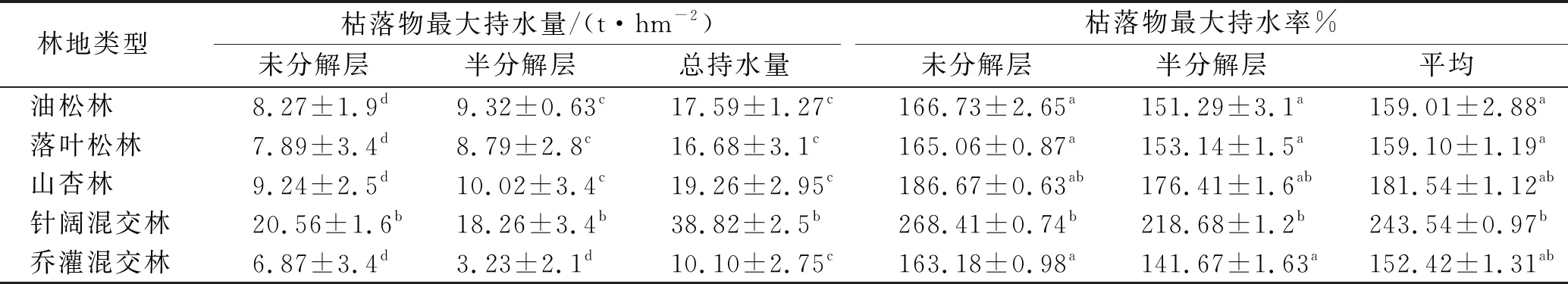

3.2.2 枯落物最大持水量与最大持水率分析 大量研究结果显示,林下枯落物的吸持水量可以达到自身干重的2~4倍[17-18],主要受到树种组成、生境、蓄积量和分解程度等因素的影响,枯落物的最大持水量与最大持水率可以很大程度上反映枯落物层乃至整个森林的水源涵养能力。因此,本研究对研究区5种类型人工林地的枯落物最大持水量与最大持水率进行了测定与分析,测定结果见表3。

如表3所示,各林地类型枯落物层总最大持水量变动范围在10.10~38.82 t/hm2之间,具体表现为:针阔混交林(38.82 t/hm2)>山杏林(19.26 t/hm2)>油松林(17.59 t/hm2)>落叶松林(16.68 t/hm2)>乔灌混交林(10.10 t/hm2)。最大持水量可以反映出枯落物整体对水分的吸持能力,而最大持水率则更能直观的反映出单位重量枯落物持水能力,各林地类型枯落物层平均最大持水率的变动范围在152.42%~243.54%之间,其整体趋势与最大持水量基本一致,具体表现为:针阔混交林(243.54%)>山杏林(181.54%)>落叶松林(159.10%)>油松林(159.01%)>乔灌混交林(152.42%)。所有林型中,表现最好的是针阔混交林,针叶林表现基本一致。乔灌混交林持水能力低于其他林型的主要原因是其主要组成树种为山杏和柠条,柠条本身产生的枯落物主要是枯枝,枯枝不易分解自身持水能力较弱,且乔灌混交林地处研究区北部,风沙较大不利于枯落物积累。

表3 内蒙古清水河县公益林区不同林地类型枯落物最大持水量和最大持水率

从不同层次来看,未分解层最大持水率变化范围在163.18%~268.41%之间,半分解层在141.67%~218.68%之间,所有林型均表现为未分解层大于半分解层。针叶林主要因为其枯落物主要是松针,含有较高油脂不易分解,所以未分解层的成分结构要比半分解层更为复杂;而针阔混交林的主要树种之一的杨树与山杏的均属于阔叶林种,枯落物主要成分落叶叶面积较大,容易吸持更多的水分。综合来看,针阔混交林枯落物层在最大持水量、最大持水率均是所有林型中表现最好的,证明其枯落物层的蓄水保水能力最佳。整体表现最差的是乔灌混交林。纯林中,阔叶树种的枯落物持水能力强于针叶林种。

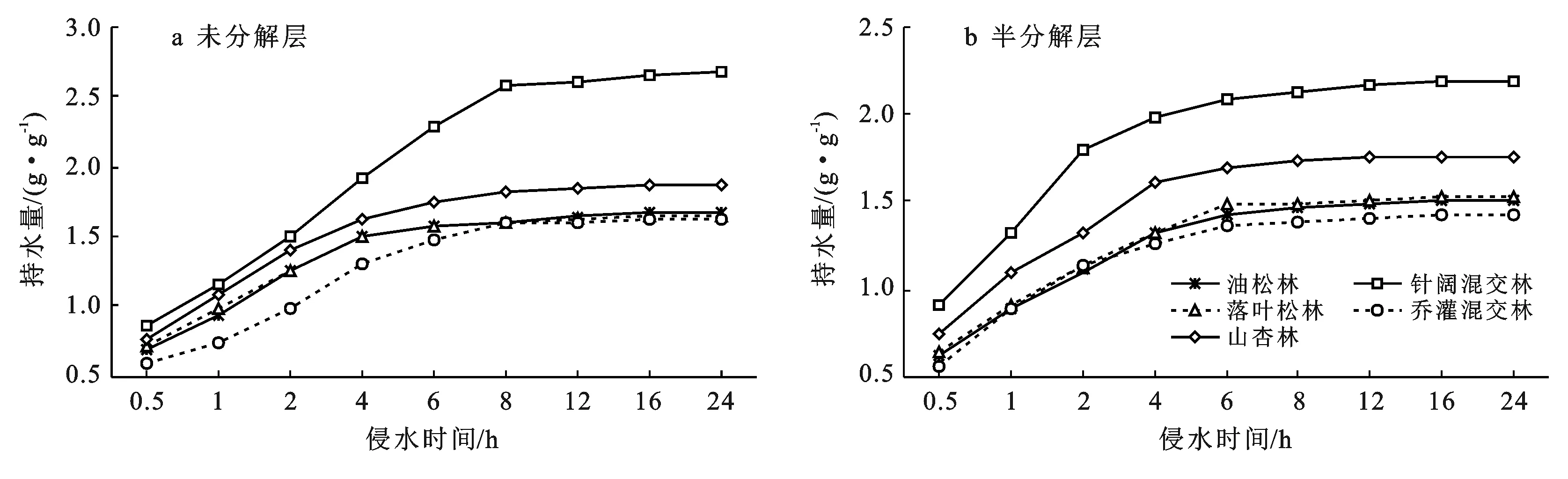

3.2.3 不同时间段持水量与浸水时间的关系 通常情况下,枯落物吸持水的过程是呈现动态变化的,枯落物通常在浸水24 h后达到最大持水量,研究枯落物在24 h内各时间段的动态持水量,对了解枯落物层对地表降水的吸收过程有着重要意义。对不同林地类型人工林枯落物不同时间段的持水量变化测定结果见图2。

图2 内蒙古清水河县公益林区不同林地类型枯落物层各时间段持水量

从图2可以看出,各林型的未分解层与半分解层在吸水过程中呈现出相似的规律,均表现为在0.5—2 h开始迅速大量吸水,6—8 h后吸水量变化幅度开始逐渐变小,慢慢趋近于饱和,大约在24 h达到最大持水量,这与前人[19-21]研究结果基本一致。

未分解层与半分解层在吸水量饱和时间点存在差异,未分解层枯落物大约在浸水8 h后吸水量开始趋于一致,可以看出未分解层枯落物在8 h后吸水量开始逐渐趋向饱和,在24 h左右基本达到饱和状态,半分解层则是大致在浸水6 h后开始趋于稳定,较未分解层相对提前2 h左右。分析原因可能是未分解层的枯落物成分组成更为干燥松散,较半分解层拥有更多的吸水空间,导致达到其饱和状态时间更长。

因此,通过上述分析,大致可将枯落物层的持水过程分为3个阶段,分别为初期快速吸水阶段(0.5—2 h),中期吸水减缓阶段(2—6 h),后期稳定(饱和)吸水阶段(6—24 h)。可见,在降水到达枯落物层2 h的时间内,枯落物层可以最大程度的发挥出其对降雨的吸持作用,也证明降雨初期是枯落物层对森林蓄水保水能力影响最大的时期。

通过SPSS 22.0对各林型的枯落物各时间段持水量与浸水时间进行线性回归分析,两数据拟合效果较好(R2>0.85),具有显著相关性(p<0.05)。拟合方程为:

R=aln(t)+b

(9)

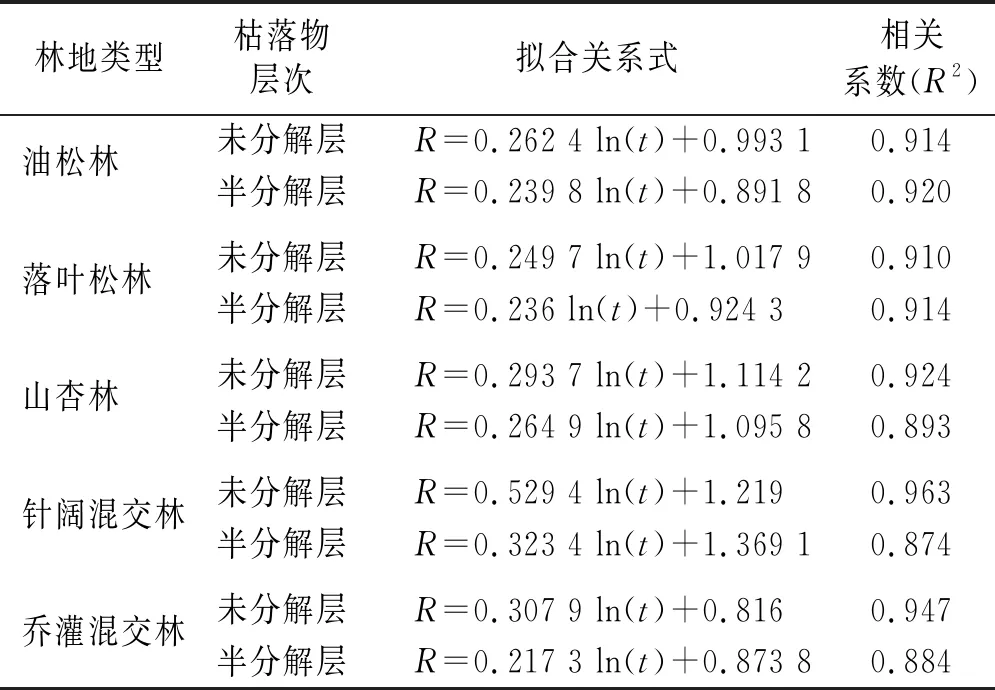

式中:R为各时段持水量(g/g);t为浸水时间(h);a为方程回归系数;b为方程常数项。具体拟合结果如下表所示,相关系数R2均大于0.85,回归拟合效果理想,具体结果如表4。

表4 内蒙古清水河县公益林区不同林地类型枯落物各时段持水量与浸水时间的拟合结果

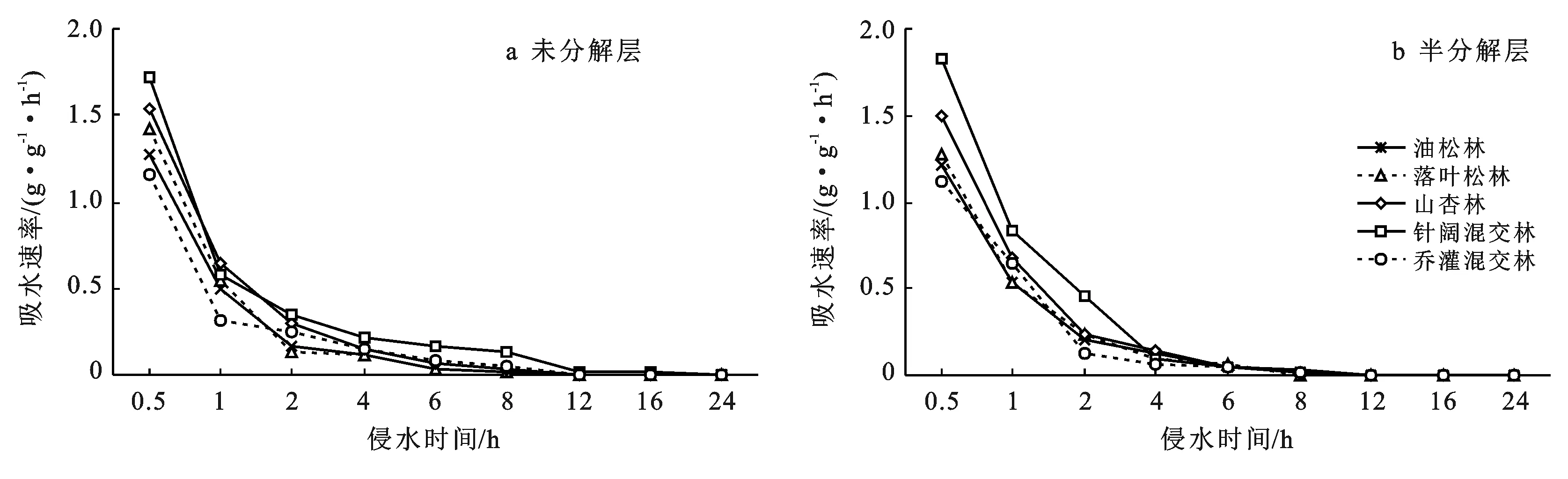

3.2.4 不同时间段枯落物吸水速率的变化过程分析 枯落物吸水速率是反映其持水性能的另一个重要指标,主要指的是在单位时间内枯落物所吸持的水量。吸水速率越快,说明枯落物在单位时间内对降雨的拦蓄能力越强,对地表径流的调控作用更好[16-18]。枯落物的吸水速率主要受植被类型、蓄积量、干燥程度和立地条件等因素的影响。各林型的枯落物层吸水效率与浸水时间的关系具体测定见图3。

图3 内蒙古清水河县公益林区各林地类型枯落物未分解层各时段吸水速率与浸水时间的关系

从图3可以看出,随着浸水时间增加,各林型枯落物吸水速率与持水量表现出相反趋势,未分解层与半分解层吸水速率随时间的增加呈现出一种反“J”字型规律。均表现为0.5 h内枯落物吸水速率最快,随着时间的增加,0.5—4 h吸水速率迅速减小,4—12 h吸水速率趋于平缓,12 h后吸水速率基本没有变化。

可将枯落物层吸水速率随时间的变化规律大致分为4个阶段,在0.5 h内为快速吸水阶段,此时间段内枯落物在干燥状态下水势较低,吸水速率最快;0.5—4 h为速率减缓阶段,在此时间段内枯落物表层吸水基本饱和,吸水能力大幅减弱;4—12 h为缓慢吸水阶段,此时枯落物细胞组织水分吸收逐渐趋近饱和;12 h后趋近于平衡状态,此时间段枯落物吸持水量基本达到饱和状态,吸水速率趋近于0。

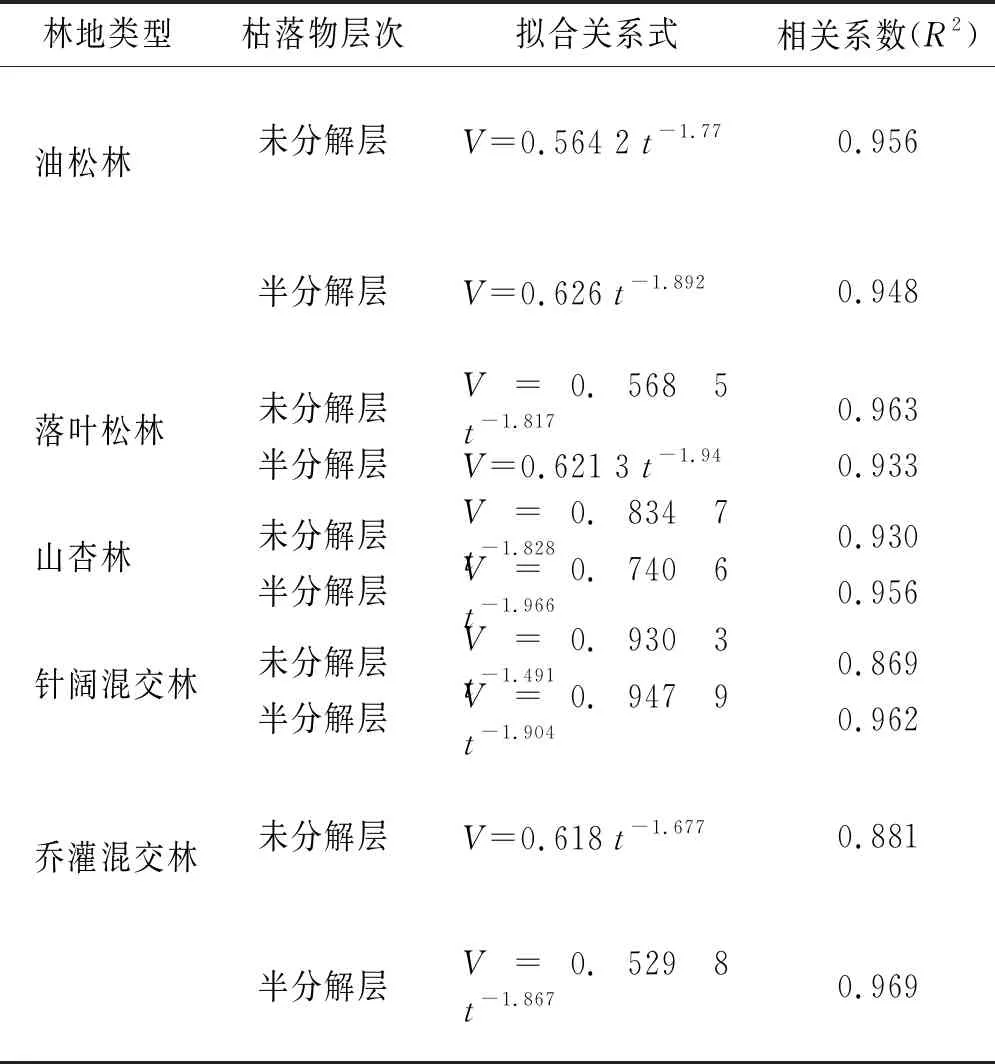

通过SPSS 22.0对各林型的枯落物各时间段吸水速率与浸水时间进行线性回归分析,两数据拟合效果较好(R2>0.85),具有显著相关性(p<0.05)。拟合方程为:

V=xtn

(10)

式中:V为各时段吸水速率(g/g/h);t为浸水时间(h);x为方程回归系数;n为方程指数项。具体拟合结果如下表所示,相关系数R2均大于0.87,回归拟合效果理想,具体结果如表5。

表5 内蒙古清水河县公益林区各林型枯落物吸水速率与浸泡时间的拟合方程

3.3 不同林地类型枯落物拦蓄能力分析

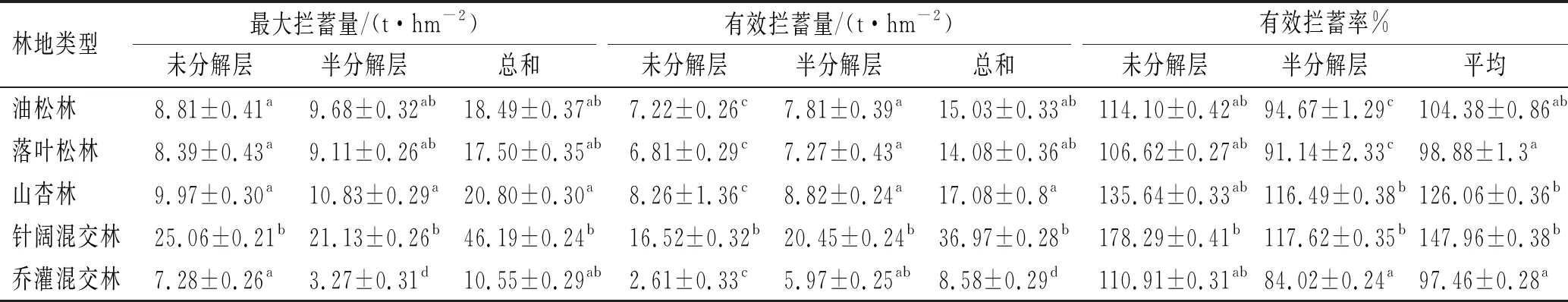

枯落物的拦蓄量是表示其蓄水能力的另一个重要参数。一般而言,枯落物的最大持水量只能反映枯落物对水分的吸持能力,而拦蓄量能够反映枯落物对次降雨的拦蓄能力,也更能反映出森林的蓄水保土的能力[5-7]。各类型人工林地枯落物拦蓄量如表6。

如表6所示,枯落物最大总拦蓄量的变动范围在10.55~46.19 t/hm2之间,具有明显差异,总体趋势与最大持水量一致。具体表现为:针阔混交林(46.19 t/hm2)>山杏林(20.80 t/hm2)>油松林(18.49 t/hm2)>落叶松林(17.50 t/hm2)>乔灌混交林(10.55 t/hm2)。由于研究区所有林型均位于坡面上,降水不会在坡面上长时间滞留,枯落物的实际持水率只有最大持水率的85%左右。所以,最大拦蓄量不能代表枯落物层对一次降雨的实际拦蓄能力,其仅代表理论上枯落物层的最大拦蓄能力。因此用有效拦蓄量与拦蓄率来估量枯落物层对降雨的实际拦蓄能力更为准确。

表6 内蒙古清水河县公益林区不同类型人工林地枯落物拦蓄能力

从枯落物层次方面来看,未分解层有效拦蓄量变动范围为2.61~16.52 t/hm2,半分解层为5.97~20.45 t/hm2。有效拦蓄率与拦蓄量呈现出不同的规律,未分解层有效拦蓄率变动范围为106.62%~178.29%,半分解层为84.02%~117.62%,其中,所有林型半分解层的有效拦蓄率均小于未分解层。从整体来看,总有效拦蓄量变动范围为8.58~36.97 t/hm2,总体趋势与最大拦蓄量一致,具体表现为:针阔混交林(36.97 t/hm2)>山杏林(17.08 t/hm2)>油松林(15.03 t/hm2)>落叶松林(14.08 t/hm2)>乔灌混交林(8.58 t/hm2)。平均有效拦蓄率变动范围在97.46%~147.96%之间,具体表现为:针阔混交林(147.96%)>山杏林(120.06%)>油松林(104.38%)>落叶松林(98.88%)>乔灌混交林(97.46%)。所有林型中,针阔混交林的枯落物总有效拦蓄量最大,达到36.97 t/hm2,相当于其枯落物层每次可拦蓄降雨3.7 mm左右,且在枯落物蓄积量、最大持水量和最大持水率方面,针阔混交林(落叶松+杨树)均是表现最好的林型,可见有效拦蓄量与以上指标密切相关。

4 讨论与结论

4.1 讨 论

(1) 枯落物厚度与蓄积量表现最好的是以落叶松与杨树为主要树种的针阔混交林。可以看出在地上生物量的累积方面,针阔混交林的表现要优于纯林。此结论与前人关于混交林与纯林生物量对比研究的结果一致[12,19-21]。分析原因可能是针阔混交林为复层林冠,林分结构复杂,可以形成较纯林更加稳定的生境和小气候,种间关系较为缓和,且林分密度大,林下风速较低,这些因素均利于枯落物积累。

(2) 纯林中,阔叶树种的枯落物持水能力强于针叶林种,这与孙欧文等[22]研究结果一致。混交林中,针阔混交林的枯落物持水能力要高于乔灌混交林。这与李璐杉[23]研究结果一致,其中,针阔混交林枯落物层在最大持水量、最大持水率与有效拦蓄量方面均是所有林型中表现最好的,证明其枯落物层的蓄水保水能力最佳,建议在适地适树,因地制宜的原则上,适当增加以杨树和落叶松为主要树种的针阔混交林比例。但是,针阔混交林的主要组成树种为杨树与落叶松,均属于高大乔木,且对土壤的养分与水分要求较高,经实地调查发现,其并不适宜在风沙危害较大的研究区北部地区大面积种植。北部地区可以更多考虑以山杏与柠条为主要组成树种的乔灌混交林,该组合地下根系发达,在发挥水源涵养能力的同时不易风折、风倒,防风固沙效果更好。

(3) 在试验结果方面,有一处与前人研究结果不一致。本研究发现北部区枯落物层持水能力最佳的林型为山杏林,并非是林分结构更为复杂,生境更为优越的乔灌混交林。本研究在实地调查中发现,山杏林的林下草本植被较为丰富,其具体对枯落物层持水的影响还有待进一步考证,所以在日后研究对象选取方面可将林下草本层考虑进去。

4.2 结 论

(1) 5种林型的枯落物层总厚度变化范围为1.1~6.7 cm,总蓄积量变动范围为8.49~25.52 t/hm2,总体趋势与厚度表现基本一致。具体表现为:针阔混交林>油松林>落叶松林>山杏林>乔灌混交林。其中,表现最好的是以落叶松与杨树为主要树种的针阔混交林,该组合地上生物量最高,可以最大程度利用环境与地力,提高林分生产率。

(2) 5种林型总最大持水量变动范围为10.10~38.82 t/hm2,具体表现为:针阔混交林>山杏林>油松林>落叶松林>乔灌混交林,枯落物层持水量表现最好的是针阔混交林。

(3) 5种林型总有效拦蓄量变动范围为8.58~36.97 t/hm2,总体趋势与最大拦蓄量一致,具体表现为:针阔混交林>山杏林>油松林>落叶松林>乔灌混交林;

(4) 5种林型枯落物层的动态持水过程大致可分为3个阶段,分别为快速吸水阶段(0.5—2 h),吸水减缓阶段(2—6 h),稳定(饱和)吸水阶段(6—24 h)。对各林型的枯落物各时间段吸水量、吸水速率与浸水时间进行线性回归分析,结果表明,枯落物吸水量与浸水时间呈现对数函数关系,枯落物吸水速率与浸水时间呈现幂函数关系,它们的R2均大于0.87,拟合效果较好。

综合来看,纯林中,阔叶树种的枯落物持水能力强于针叶林种;混交林中针阔混交林的枯落物持水能力要乔灌混交林。其中,针阔混交林枯落物层在最大持水量、最大持水率与有效拦蓄量方面均是所有林型中表现最好的。