大埋深厚硬顶板下分层工作面回采巷道布置优化研究

2022-04-02王杰

王 杰

(河南平宝煤业有限公司, 河南 许昌 461714)

受早期煤矿开采技术不发达的制约,许多矿井在厚煤层开采时选择了“先采上煤后采下煤”的分层开采方式。下分层工作面回采巷道顶板为上分层工作面采空区,即顶板为破碎矸石,而两帮受上分层面回采动压及其煤柱的共同影响,况且上分层面推过后应力再次调整,易引起下分层面回采巷道在掘进、回采期间片帮冒顶等破坏的现象而面临着大变形、维护困难等问题[1-4]。所以,如何将厚煤层下分层回采巷道的布置方式使其合理化,对于分层开采的矿井实现安全高效的开采模式意义重大。

基于下分层面巷道布置的状况,诸多专家学者对其理论作了深入的研究且效果不错。梁冰等[5]基于下分层巷道所出现的压力较大、难以控制的现状,采取多种方法对其巷道内错式布置方式时的围岩稳定性进行研究,通过现场实测试验确定合理的内错距为9 m。马文强等[6-7]基于下分层巷道再生顶板结构特征,提出巷道先注浆后锚杆支护的控制技术。李建兵等[8]基于下分层动压巷道变形破坏特征,在其正常支护的基础上采取顶板注浆的效果较好。薛吉胜等[9]采用理论分析和数值模拟的方式对上分层工作面开采后的底板损伤破坏特征,得到了合理极近距离煤层下分层巷道的布置位置。胡少轩等[10]通过对近距离煤层开采时下层煤内部应力变化的模拟研究发现,引起下分层回采巷道失稳的关键因素的高应力应变率。辛亚军等[11]通过研究巷道围岩稳定与煤柱宽度之间的关系,推导出确保巷道围岩稳定的合理煤柱宽度公式。许磊等[12]基于上分层工作面开采后底板特征的研究结果,认为底板主应力差是确定下分层回采巷道位置的关键因素。郝阳军等[13]认为在顶板压力破碎区进行注浆加固能够解决下分层巷道变形较大的问题。

上述研究成果对于下分层工作面巷道的布置位置选择具有很好的借鉴意义,但因煤矿地质条件的差异性,不同矿井的地质条件决定着现场实施效果。本文基于首山一矿己15-17-12062 工作面为工程地质背景,运用理论分析和数值模拟的手段对下分层巷道变形机理进行研究分析,透过对下分层巷道顶板力学模型的分析找出影响该巷道稳定的关键点,并确定合理错距及巷道布置方式,以期解决矿井的实际问题。

1 工程背景

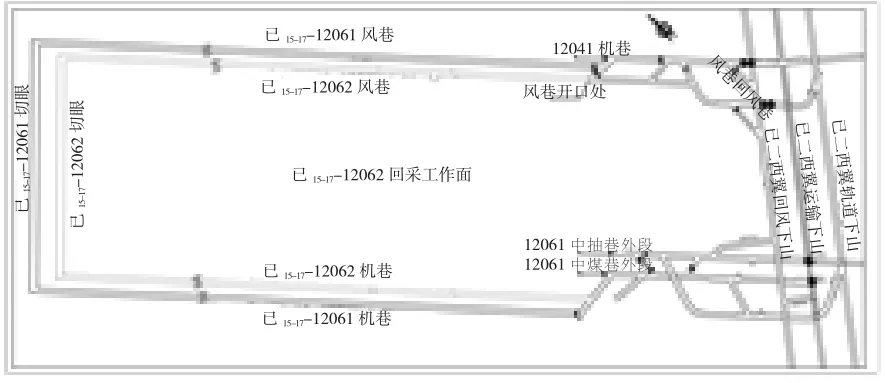

首山一矿现开采己15-17 煤层,煤厚为0.8~3.1 m,平均2.0 m;煤层倾角一般在3°~10°。该煤层硬度系数为0.13~0.5,其自燃发火期为55 d,为Ⅱ级自燃煤层,并且属于二级高温区。矿井绝对、相对瓦斯涌出量分别为1.11 m3/min、24.33 m3/t。该煤层地面标高为+112.4~+118.7 m,井下标高-610.5~-636.6 m,埋深约722.9~755.3 m,属于大埋深范畴。目前正掘进的己15-17-12062 工作面风巷布置在已回采完毕的己15-17-12061 采面下分层中(见下页图1),该巷道上下区段均已回采,上分层已回采,局部再生顶锈结性差。该采面直接顶为4.1~7.2 m 厚的砂质泥岩,老顶为9.4~17.2 m 厚的细~中粒砂岩;直接底为灰、深灰色砂泥岩互层,厚度约4.6 m;老底为L1泥灰岩,厚度约4.7 m(见下页图2)。

图1 下分层工作面布置示意

图2 煤层综合柱状图

2 下分层巷道变形破坏特征分析

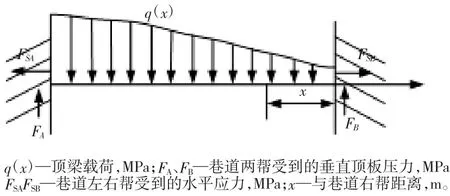

基于滑移线场理论,上分层工作面推过后,下煤层及顶板均已破坏。由于顶板极为破碎、也没有被固结的岩层,所以下分层巷道通常采用架棚支护。因此,构建了非均匀载荷应力的简化模型,如图3 所示。

图3 非均匀载荷作用下受力分析模型

基于图3 所构建的力学模型,并结合相关研究成果表明,巷道两帮所受顶板应力与载荷不均匀系数k有关,k为1 时巷道上覆为均布载荷;k大于1时其与两帮所受顶板应力、应力差值成比关系,最大值约17 MPa。所以k变大期间,两帮受力不均匀程度增大。受非均匀载荷的影响,支护体极易发生局部过载而引起其结构失稳。巷道位置、载荷不均匀系数与巷道顶梁弯矩大小与密切相关,且后者对弯矩的影响要比前者对弯矩的影响大得多。因此,认为载荷不均匀系数为厚煤层下分层开采时巷道稳定性的主要影响因素,载荷不均匀系数越小,巷道越稳定。

3 下分层回采巷道布置方式确定

3.1 下分层巷道布置方式的确定

由于下分层工作面是在上分层工作面采空区进行布置的,导致其所处应力环境、顶板状况极其复杂,上覆煤柱对其工作面及巷道的布置影响较大。因此上下层回采巷道位置、保护煤柱宽度对厚煤层分层开采的方式选择极为重要,着重考虑上分层开采方式可为下分层开采提供可靠的保障,以期增加分层开采的采出率,确保其安全开采。况且下分层巷道的布置应综合考虑巷道维护、矿井是否安全高效等多方面因素的影响。相关研究可知,在厚煤层分层开采方式中,基于上下分层面时空关系而言,下分层回采巷道的掘进位置通常分为垂直布置、内错布置和外错布置,其位置的不同则造成工作面回采期间不同程度的影响。

1)下分层面的回采巷道在上分层巷道的正下方布置,在平面图上重合布置,即为垂直式布置。此布置的面是在采空区下方,矿压显现不明显,可巷道则位于应力增高区域内,维护起来不容易。下分层巷道处于煤柱下方侧向支承压力增高区与底板卸压区相交的位置,其帮部应力分布相差较大,掘进期间就比较困难,巷道变形破坏相当严重,并且维护难度也较大。

2)下分层工作面回采巷道在采空区下方布置,即为内错式布置。此时的巷道掘进时是在上覆煤柱边缘所出现的应力降低区内,所以该巷道应避免在煤柱应力影响范围,使其处于良好的应力环境中,但工作面上方为煤柱,会引起沿着工作面方向顶板应力分布极为不均衡,则易出现局部片帮、漏顶、压架等现象,对安全生产不利。

根据该矿己15-17煤层条件,最小合理错距为3.5m时能够避开应力增高区,通过下式可得出:

式中:Lm为内错距,m;M1为下分层煤厚,m;α 为煤层倾角,(°);δ 为应力传播角,(°)。

3)下分层回采巷道在上分层工作面外侧布置,上覆采空区残留煤柱正下方,即为外错式布置。其围岩应力、承载将受残留煤柱尺寸的影响较为剧烈:若煤柱尺寸较小,则应力集中系数要大于5,围岩极为破碎、难以控制;若煤柱尺寸较大,则围岩应力环境相对好些且可控,有利于采区划分,可以避开工作面长短不一而引起设备整体搬家的情形。错距合理时巷道易支护且下分层煤回收也高,但巷道变形较大,所需上煤层煤柱尺寸大,上分层煤回收率则低。

因此,基于首山一矿己15-17 煤层赋存条件,考虑下分层煤体内部围岩应力环境、结构稳定性,采用内错式布置下分层巷道,可改善其围岩应力环境,围岩整体性好。

3.2 合理错距确定

根据首山一矿实际情况并结合前文分析结果,建立数值模拟模型,模拟内错距分别为4 m、6 m、8 m、10 m、12 m、14 m 时下分层巷道围岩变形情况并进行研究分析。模拟结果如图4 所示。

图4 不同内错距下巷道帮部位移量曲线图

根据模拟结果并结合图4 可知,内错距与两帮变形量成反比关系。内错距为4 m 时巷道左帮受上覆煤柱应力影响较大,其变形较大,变形量高达490 mm;而右帮则在采空区卸压范围内,应力较小,变形也较小,变形量为230 m;左帮变形要比右帮大。内错距为6 m时巷道左帮仍受上覆煤柱应力影响较大,变形量为460 mm;而右帮仍在卸压区内,应力较小,右帮变形量为220 mm;仍是左帮变形要比右帮大。内错距为8 m 时巷道左帮变形量为390 mm,右帮为240 mm,说明增加内错距,回采巷道远离了上覆煤柱应力增高区,左帮受其影响变得较小,变形也较小,而右帮则处于采空区底板压实区,由于采空区底板压实区应力要比膨胀区大,因此右帮变形增加。内错距为10m 时巷道左帮变形量为320 mm,右帮变形量为330 mm,左帮处于底板膨胀区而右帮处于底板压实区,此时两帮变形量差异性不大。内错距为12m 时巷道处于底板压实区,围岩相对稳定且两帮变形相差不大,相对于内错距为10 m 时相差不大,为670 mm。内错距为14 m 时巷道两帮变形趋于稳定,帮部收缩量为660 mm。所以随内错距的继续增加两帮变形量基本不变。

因此,随内错距的变大,巷道左帮变形变小且趋于稳定,右帮变形变大且趋于稳定,且两帮收缩量是先减小后稳定。在内错距大于10 m 时,两帮收缩量不会随内错距的变大而变小,且两帮变形也趋于一致。由于内错距越大煤炭资源损失越大,结合该矿的实际条件,认为合理的内错距为10 m。

4 现场应用效果分析

4.1 现场实施情况

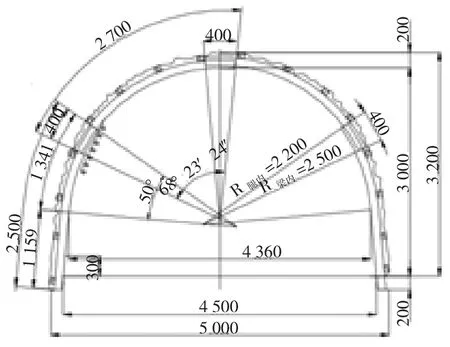

结合现场实际情况,己15-17-12062 工作面风巷采用36U 型钢拱形可缩性支护,棚距为800 mm±50 mm。大板40 mm×70 mm×850 mm,楔子70 mm×100 mm×200/2 mm。全断面挂网,帮、顶网均用8 号冷拔丝金属网,规格为:2 600 mm×1 000 mm,网孔40 mm×40 mm,金属网间要有100 mm 的压茬,并且每隔200 mm 用扎丝连接一道,网边网头要用扎丝连好,以防漏顶。采用大板40 mm×70 mm×850 mm,楔子70 mm×100 mm×200/2 mm 背帮背顶,背板间距为500~600 mm。在掘进过程中若顶板破碎、压力增大时可采用打管缝锚杆超前支护并缩小棚距。

图5 巷道支护断面图(mm)

4.2 巷道变形分析

为掌握下分层回采巷道围岩控制效果,从掘巷期间即监测巷道围岩表面位移变化情况,选取典型观测数据进行分析,如图6 所示。

图6 典型测点巷道表面位移变化曲线

己15-17-12062 风巷顶底板变形受围岩应力环境影响较大,在巷道掘进初期围岩变形较为剧烈,随着监测点距离掘进面较远,巷道变形趋于稳定。截止数据分析前,巷道顶底板收缩量最大138 mm,两帮收缩量最大111 mm,其变形满足安全生产要求。说明内错距为10 m 时布置的巷道围岩可保持较高的稳定性。

5 结论

1)理论分析了下分层工作面回采巷道变形破坏特征,其布置时应尽可能避开上分层采空区底板的应力集中区,将其布置在围岩较为完整、巷道易于掘进支护的原岩应力区或卸压区中,使巷道处于良好的应力环境中。

2)结合首山一矿己15-17-12062 工作面现场条件,总结分析了下分层巷道3 种布置方式的优劣性,并确定采用内错式的方式布置下分层巷道。通过数值模拟分析,合理的内错距为10 m。

3)现场试验表明,己15-17-12062 风巷顶底板收缩量最大138 mm,两帮收缩量最大111 mm,下分层巷道围岩具有较高的稳定性,为下分层工作面的安全回采提供保障。