协同干预模式对甲状腺癌术后放射性碘治疗患者情绪及生活质量的影响

2022-04-01陈琳

陈 琳

(蚌埠医学院第一附属医院,安徽 蚌埠 233000)

甲状腺癌是人体内分泌系统常见恶性疾病,可由多种因素诱发,女性人群发病高于男性,沿海城市多见,发病率呈明显上升趋势[1-2]。组织病理学依据癌灶是否分化将其分为分化型及未分化型,临床以分化型甲状腺癌较多见,每年占新增甲状腺癌发病的90%以上[3-4]。放射性碘治疗是分化型甲状腺癌术后辅助治疗手段,可有效提高患者生存质量,但患者在治疗过程中易产生负面情绪[5]。我们探讨了协同干预模式对甲状腺癌术后放射性碘治疗患者负性情绪及生活质量的影响,并与同期行常规干预的患者进行对照分析,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2019-07—2020-12月蚌埠医学院第一附属医院收治的分化型甲状腺癌术后需行放射性碘治疗的患者46例,其中男16例,女30例;年龄35~67岁,平均(49.8±8.9)岁。入选标准:①手术切除病灶组织标本经病理检查确诊为分化型甲状腺癌;②神智清楚,可配合治疗及问卷调查;③自愿加入本研究。排除标准:①生活不能完全自理者;②精神疾病患者;③合并重要器官严重功能障碍或其他恶性疾病、癌症晚期或病情恶化、凝血功能障碍、孕期及哺乳期患者;④病情严重不能配合治疗及调查者,无法正常交流或无法理解量表内容者。入选患者依据随机数字表法分为协同组及常规组各23例,2组患者性别、年龄分布等一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

本研究经医院医学伦理学委员会批准,患者及家属知情同意并签属知情同意书。

1.2 方法

协同组实施院前、院中、出院的阶段性协同干预,对患者不良情绪制订针对性干预方案:①成立协同干预小组:成员由主治医生、责任护士、核医学医疗专家、心理健康咨询顾问组成;②制订干预计划:由小组成员共同制订干预计划及健康教育指导手册,对干预过程中可能遇到问题制订应对措施,并共同监督执行;③院前干预:因患者术后放射性碘治疗有预约间隔,在患者预约至入院期间可通过电话或微信与患者及家属沟通,详细了解患者基本情况及情绪状态,向患者讲解疾病相关知识及治疗过程中常见并发症并指导其进低碘饮食,使患者以积极心态配合治疗;④治疗干预:入院后每周固定时间由责任护士组织疾病与康复专题讲座,向患者讲解疾病知识及治疗、操作方法,针对患者的问题进行一对一解答,并使用PPT及小视频工具向患者讲授放松训练方法;易产生不良情绪的患者需着重关怀,不良心理情绪及时发现及时疏导;指导患者规律生活,科学饮食,对于失眠患者,可告知其试用睡前听轻音乐及热水泡脚等方法促进睡眠,必要时可配合药物帮助睡眠;对于治疗期间发生并发症患者,因入院前即讲解了相关知识,患者多数未出现恐慌情绪,且患者入院前即做足相应处置预案,保证了治疗的顺利进行;出院前向患者发放健康资料,讲解协同干预的优势,使患者及家属积极配合干预;制订患者出院后饮食、药物方案,并评估患者对疾病的认识情况,发现问题及时解决;⑤院外干预:建立责任护士、患者、家属三方联系方式,定期了解患者出院后的情绪、康复状态,每周向患者分享治疗经验,提高患者治疗依从性;向患者讲解疾病复发的判断方法,定期复查,降低复发风险。

常规组入院后行常规健康宣教及干预措施:①入院宣教:患者入院后向其讲解住院注意事项、治疗流程、常见并发症及应对措施;②治疗干预:做好日常基础护理,监测生命体征;治疗期间嘱患者多饮水及食酸性食物,如治疗期间发生不良反应,及时反馈医生进行相应处置;如发生患者产生不良情绪,及时疏导;③出院干预:指导患者服药、饮食方法,并发放健康教育手册,嘱患者定期随访。

1.3 观察指标

使用抑郁、焦虑自评量表(SDS、SAS)评估2组患者入院时及出院4、24周时的情绪状态;使用生命质量评估量表(QLQ-C30)评估上述时间点2组患者生活质量评分变化。

1.4 统计学方法

2 结 果

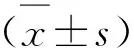

2.1 2组患者抑郁、焦虑评分比较

2患者组入院时SDS、SAS评分比较差异无统计学意义(P>0.05);协同组出院4周时SDS、SAS评分低于入院时(P<0.05),出院24周时SDS、SAS评分低于入院时及出院4周时(P<0.05);常规组出院4周时SDS、SAS评分与入院时比较差异无统计学意义(P>0.05),出院24周时SDS、SAS评分低于入院时及出院4周时(P<0.05);协同组出院4、24周时SDS、SAS评分均低于同期常规组(P<0.05)(表1)。

表1 2组患者SDS、SAS评分比较分)

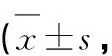

2.2 2组患者生活质量评分对比

2组患者出院4、24周时QLQ-C30各维度评分高于入院时,各时间点比较差异均具有统计学意义(P<0.05);协同组出院4、24周时QLQ-C30各维度评分均高于常规组,组间比较差异有统计学意义(P<0.05)(表2)。

表2 2组患者QLQ-C30评分比较分)

3 讨 论

甲状腺癌是临床常见内分泌系统恶性疾病,沿海城市发病率高于内地,手术切除为主要治疗方案,疗效可靠[6]。放射性碘治疗最早应用于甲状腺癌转移病灶清除,现已成为分化型甲状癌术后首选辅助治疗方案,该方法属内放射治疗,其治疗手段、环境及防护措施等不同于传统药物治疗[7-8]。

癌症患者大多易产生悲观、焦虑、抑郁等负面情绪,影响治疗效果。传统常规干预着重于患者入院后的处置,在医护监督下患者尚能保持较好的治疗依从性,但因此病需长期服药,出院后缺乏医护监督,患者自护能力及治疗依从性可随时间延长不断减弱,以致部分患者预后差强人意[9]。协同干预模式于1992年由Lott等人首次提出,此模式以Orem自护理论及责任制护理模式为基础,旨在全方位调动患者治疗依从性、加强患者自护能力,充分利用院前、院中、出院后的一切可以利用资源促进患者康复,提高其生活质量[10]。在干预过程中,干预小组通过强化医护、患者、家属间的协作,使护患双方增强护理实践能力,患者心理、生理均得到有效干预,降低了不良情绪发生风险[11]。自患者术后预约放射性碘治疗未入院时即进行协同干预,使患者及家属在未入院时即对疾病知识、治疗方案、并发症等相关情况充分了解,缓解了患者对疾病及后续治疗的恐惧,减少或避免不良情绪的产生,提高了治疗依从性,并以积极的心态配合治疗,提高了治疗效果。本研究结果显示,协同组出院4、24周时SDS、SAS评分均低于同期常规组(P<0.05),而QLQ-C30各维度评分均高于常规组(P<0.05),表明对甲状腺癌术后放射性碘治疗患者应用协同干预模式在纠正不良情绪状态、提高生活质量方面优于常规干预。

综上,协同干预模式可有改善甲状腺癌术后放射性碘治疗患者不良情绪状态,提高生活质量,值得临床推广应用。