清朝一起拐卖妇女旧案里的新问题

2022-03-31刘不成

刘不成

“拐带人口以贩卖于人者,凡繁盛处所皆有之,而上海独多。盖华洋杂处,水陆交通,若辈遂得来往自由,肆其伎俩。有自内地拐之至沪者,有自沪拐之出境者……妇女则运至东三省者为多,小孩则运至广东、福建等省者为多。”上语出自《清稗类钞·棍骗类·拐带妇孺》篇。

《清稗类钞》成书于清末,是一本基于当时社会状况的野史笔记,其书洋洋洒洒二百余万字,涉及天文地理、社会人文等方方面面,可谓晚清社会的翔实侧写。

不愿归家的林氏女?

在《清稗类钞》中,涉及人口拐卖的记录颇多,《拐带妇孺》只是其中冰山一角。该书虽多不合常理的奇闻逸事,但所述故事也不是空穴来风。

在《清稗类钞·狱讼类二》中,有一则林氏女案。林氏女三岁时被乳母拐卖给了施家做婢女。在施家女儿出嫁时,林女被当作陪嫁,来到了当地大户王家。施女同林女名为主仆,但情同姐妹,一同侍奉王公子。实际上就是施女为妻,林女做妾,林女也成了王林氏,两人还同时有孕。

林女失踪后,林父锲而不舍地寻找爱女,经过十几年明察暗访,终于找到人贩子林女乳母,得知林女下落。按清律,林女乳母属于“略卖良人与人为奴婢”,是买卖人口中最重的罪过,好在未伤林女,罪不至死,应杖一百、流三千里。但此案的矛盾重点不在乳母,而在林父。

得知爱女下落后,林父前往县衙鸣冤,要求带爱女回家。按古代常理,林女飘零十数年,能够嫁入王家养儿育女,妻妾和睦,已属万幸。林女自己也表示要留在王家,从一而终。但林父认为林女私许他人,有辱家门,定要林女随自己归家,而且态度强硬。

县衙考虑到王家势力,也考虑到林女名节,遂对两方暗中调停。衙吏李贵先找到王公子,建议他先让林女随父归家,而后明媒正娶,方能成全郎情妾意。而后又对林父说,林女已然有孕,回家之后万难再嫁,不如让王公子明媒正娶,婚后不分妻妾,同施氏两头做大。林父却认为,林女归家之后又嫁回王家,被拐后失节之事必然露馅,再入王家是万万不可。哪怕女婿跪地相求、女儿以死相逼,也不同意,还说“女果恋王,生死听自便,吾保吾誉,不能为女恤也”,气得县令在堂上大骂林父无良。最后林氏在回家路上投水自尽,尸首无存。

按当时状况,归家后再嫁入王家,是林女最好的结局,林女自己也想做此选择。但“给亲完聚”是大清律处理此类案件最重要的原则,维护“物权人”权益,是其立法根据。所以林父的要求虽然有违道德人伦,也必须满足。

林氏女案并非孤例,在《清稗类钞》中还有许多令人唏嘘的离奇案件。以《清稗类钞》为切口,结合严肃史料,我们不难发现一些问题。

在古代社会治理手段有限的情况下,一个城市商业活动越发达,往往犯罪活动就越多。清末,随着中外贸易的增加,生产茶叶和丝绸的杭州、扬州、苏州,以及沿海的上海、广州、香港等城市经济日益发达,城市内的违法犯罪活动也越来越多。至《清稗类钞》成书时期,上海已然成为中国首屈一指的出海口岸,担当着中外贸易的枢纽任务。发达的经济活动带来了巨量的流动人口,这给了人贩可乘之机。于是“拐带人口以贩卖于人者,凡繁盛处所皆有之,而上海独多”,由此可见,清末非法的人口贩卖已经靡然成风,而上海最为严重。

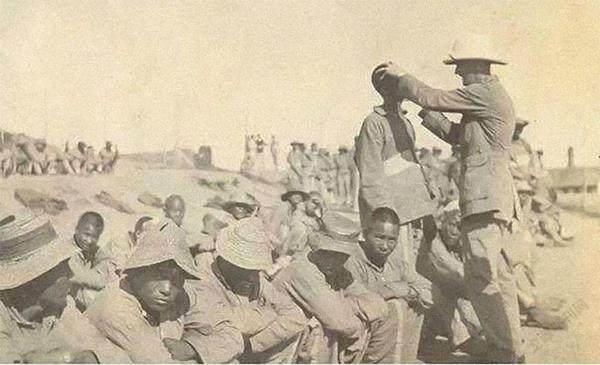

清末的上海既是内地人口贩卖的中转站,也是人口拐骗的发源地。这些被拐骗的人口中以妇孺为多,成年男子也不少。他们将去向何方?区分性别年龄,有不同的流向。其中男子劳力乘载轮船出海,被送往东南亚、美国、秘鲁等地,成为“猪仔”。“猪仔”被限制人身自由,丧失基本人权,成为资本的“生产工具”,往往客死他乡,能活着回来的十无一二。妇女被送往尚在开发的东三省,儿童被送往广东福建。东三省此时正值闯关东移民高潮,从关内至关外一路旅途凶险,层层淘汰之下到达目的地的多是青年男子,性别失衡后需要通过拐卖人口来输入女性。至于广东福建为何亟需儿童填补人口空白,书中未言,我们不得而知。

晚清时期华工就像猪仔一样被明码标价。

一条“不合逻辑”的法条

非法的人口买卖在历史上一直被视作社会毒瘤,各朝律法对人贩的处罚都十分严厉,按照犯罪手段和情节的不同,人贩会被处以死刑、流刑、杖刑等刑罚。按《大清律例》“略人略卖人”条,“凡设方略而诱取良人为奴婢,及略卖良人与人为奴婢者,皆不分首从,未卖杖一百、流三千里;为妻妾、子孙者,造意,杖一百、徒三年。因诱卖不从,而伤被略之人者,絞,监候。杀人者,斩,监候。为从各减一等。被略之人不坐,给亲完聚”。

拐卖人口自古违法,但古今的立法用意却截然不同。现代社会出于对人权的尊重,不允许任何人以任何理由出售或购买自己以及他人的人身自由。同时,在拐卖人口过程中都会伴随不同程度的暴力,这也是文明社会的禁忌。也就是说,现代社会严禁贩卖人口的用意出于人身自由不容侵犯和严禁对他人使用暴力两个方面。

明清两代,对拐卖人口这一违法行为,按照主观目的可分为略人和略卖人两种。略人即将受害者据为己有,略卖人即将受害者售出获利。按照犯罪方式,可分为略(诱)卖、和卖两种。略(诱)卖,即使用暴力、欺骗等方式实施拐卖。而和卖就十分“有趣”,和卖又称和同相卖。《大清律辑注》中这样解释和卖:“和同者,彼此情愿之谓,非如设为方略之所致也。”简单来说,就是被拐者和人贩合谋出卖自己。按《大清律例》,“若和同相诱,取在己。及两厢情愿卖良人为奴婢者,杖一百、徒三年……被略诱者坐”,被拐卖者竟与人贩同罪。

以当今视角看,“和卖”这条立法有逻辑错误,是一条几乎不可能被触犯的法条,什么人会无知到同人贩子合伙出卖自己?当我们把自己代入人身自由可以被他人所有、可以被出售的古代社会,就不难理解立法者的用意。

按照古代道德伦理,个人价值不能独立存在,必须依附于家庭组织——妻妾的所有权在夫君,子女所有权在父母,奴婢所有权在主人,哪怕是成年男子,也要依附于家庭宗族。假设一个奴仆或妻妾的生活环境特别恶劣,或者犯了有辱家门的丑事恐怕暴露,他会怎么办?请求主人或夫君将自己转卖他人肯定不行,同人贩合谋出卖自身,别开一番境遇,不失为一条捷径。一个所有权明确的个人,私自出售自己,侵害了失主的“物权”,所以才有和同相诱,被略诱者连坐。?

尽管古代各个时期都有律令打击拐卖人口,但显然古代社会没有维护个人自由的意识。人的生命权虽然能够得到法律保护,但是人身自由却可以被当作物品作价出售。卖身葬父、购置小妾奴仆的事屡见不鲜。只要出售者是所有权人,出售过程合乎规范,出售人身自由这件事就不存在违法的问题。如何出售人口,历朝历代都有对应的规章。直到清宣统年间,买卖和占有奴婢才被立法禁止。

只是,古代人所痛恨的是人口拐卖过程中对所有权人的权益侵害,至于被拐卖者的人身自由和肉体伤痛,倒在其次。