奶茶粉末油脂乳化液性能分析

2022-03-30柳新荣王炜清刘元法张建文邢志强

柳新荣, 王炜清, 刘元法, 张建文, 邢志强*

(1. 佳禾食品工业股份有限公司,江苏 苏州 215200;2. 江南大学 食品学院,江苏 无锡 214122)

粉末油脂,是以食用油脂为主要原料,同时加入其他食品原辅料, 添加或不添加食品添加剂,经加工制成的粉状产品。 其中,以食用植物油和/或食用油脂制品为油脂来源的粉末油脂一般称为植脂末,该物质是以植物基油脂、淀粉糖浆、乳和/或乳制品为主要配料,经调配、乳化、均质得到水包油型乳液,再经过喷雾干燥等工艺得到微胶囊化的粉末油脂产品。 近年来,粉末油脂的相关研究不断深入,有研究者相继在粉末油脂的起泡性、低脂特点、不饱和脂肪酸含量、喷雾干燥工艺等方面做了相关研究[1-4]。 同时,我国研究者也针对粉末油脂的原料配方、加工工艺、营养价值等做了相关研究,如王彪等通过大豆油和极度氢化大豆油的酯交换反应制备了零反式脂肪酸植脂末[5];梁贵江等利用酶解手段扩展了大豆分离蛋白在粉末油脂中的应用[6];王涛等以椰子油为原料优化制备粉末油脂的工艺条件[7]。

粉末油脂的种类繁多、功能各异,具备稳定性好、分散性佳、风味多样、储运便利等优点。 随着食品工业发展及消费者需求的增加,粉末油脂已成为食品工业中的重要加工原料之一,现已广泛应用于奶茶、奶粉、咖啡、麦片等方面,尤其是奶茶行业。 一般将粉末油脂复溶于水中,还原为乳状液后应用于奶茶等冲调饮品中,乳状液的乳化性及其稳定性是奶茶品质的重要影响因素之一。 目前有关粉末油脂的研究主要集中在加工条件及工艺配方[8-10],而粉末油脂复溶后的稳定性评价研究相对较少[11]。

因此,作者以市售典型粉末油脂为原料,对其复溶后制得乳状液的乳化性及稳定性进行探究,主要考察不同温度对粉末油脂乳液稳定性的影响;同时将粉末油脂应用于奶茶产品中,对奶茶进行微观结构的观察与感官评价,初步判定更适用于奶茶产品的粉末油脂,以期为粉末油脂在奶茶中的应用提供一定的理论依据。

1 材料与方法

1.1 仪器与设备

ME104E 型分析天平:梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司产品;SU-8010 扫描电子显微镜:日本日立公司产品;Mastersizer 2000 型激光粒度仪、Zetasizer Nano-ZS 型纳米粒度及电位滴定仪: 英国马尔文公司产品;Talos F200C 200 kV 冷冻电镜:荷兰FEI 公司产品;tower 型Turbiscan 多重光散射仪:法国Formulaction 公司产品。

1.2 材料与试剂

实验材料为市售粉末油脂,选取4 种不同的奶茶饮品常用的粉末油脂作为样品, 分别命名为NDC-1、NDC-2、NDC-3、NDC-4。

QUANTIFOIL R 1.2/1.3,200~400 目铜网多孔碳膜:海德创业(北京)生物科技有限公司产品;所有实验用水为娃哈哈纯净水。

1.3 实验方法

1.3.1 基本成分检测 水分测定参照GB5009.3—2016《食品安全国家标准 食品中水分的测定》。

蛋白质测定参照 GB5009.5—2016《食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》。

脂肪测定参照GB5009.6—5016《食品安全国家标准 食品中脂肪的测定》。

碳水化合物测定参照GB/Z 21922—2008《食品营养成分基本术语》计算。

1.3.2 粉末油脂微观结构观察 利用扫描电子显微镜(SEM)对粉末油脂表面结构进行观察。 取少量粉末油脂样品,通过导电胶黏附在载物台上,喷金后进行观察。

1.3.3 粉末油脂乳液的制备 称取2 g 粉末油脂样品于250 mL 烧杯中, 加入198 g 的90 ℃水使粉末油脂充分溶解,配制质量分数1%的粉末油脂乳液。

1.3.4 乳液ζ 电位的测定 参考文献[12]的方法,并稍做修改。 用纳米粒度电位仪测定乳液液滴的表面电荷分布,测定温度为25 ℃,等待时间为30 s,平衡时间设置为30 s。 将制备的粉末油脂乳液稀释100 倍,置于电位槽中进行测定,测试3 次以上。

1.3.5 乳液粒径大小及分布测定 采用激光粒度仪测定粉末油脂乳状液的粒径大小及其分布,分散相为粉末油脂乳液,连续相为水,折射率为1.430,泵转速为2 500 r/min。

1.3.6 乳液稳定性测定 采用Turbiscan 多重光散射仪测定粉末油脂乳液稳定性, 扫描频率: 每次1 min,测试温度为 60 ℃,测试时间为 24 h[14]。

1.3.7 奶茶的制作 按茶和水质量比1∶40,称取阿萨姆 CTC 红茶(BP 级)30 g, 取 1 200 g 纯净水煮沸,常温闷泡7 min,过滤去除茶叶及茶渣,得到茶汤,保温备用。 称取45 g 粉末油脂,加入180 g 茶汤使粉末油脂充分溶解, 再加入20 g 白砂糖与150 g热水,搅拌均匀。

1.3.8 奶茶的微观结构观察

1)激光共聚焦显微镜观察结构 将2 g 粉末油脂加到38 g 的90 ℃水中制得质量分数5%的乳液,加入尼罗红和尼罗蓝分别对乳液中油脂与蛋白质进行染色,吸取样品于载玻片上,盖上盖玻片,避光备用。 尼罗蓝与尼罗红激发波长分别为488 nm 和638 nm[13]。

2)冷冻透射电镜观察结构 吸取5 μL 粉末油脂乳液涂抹在铜网上,利用Vitrobot 制备样品(吸干时间5.0 s,等待时间3.0 s),待乳液冷冻完成后,利用冷冻电镜进行观察。

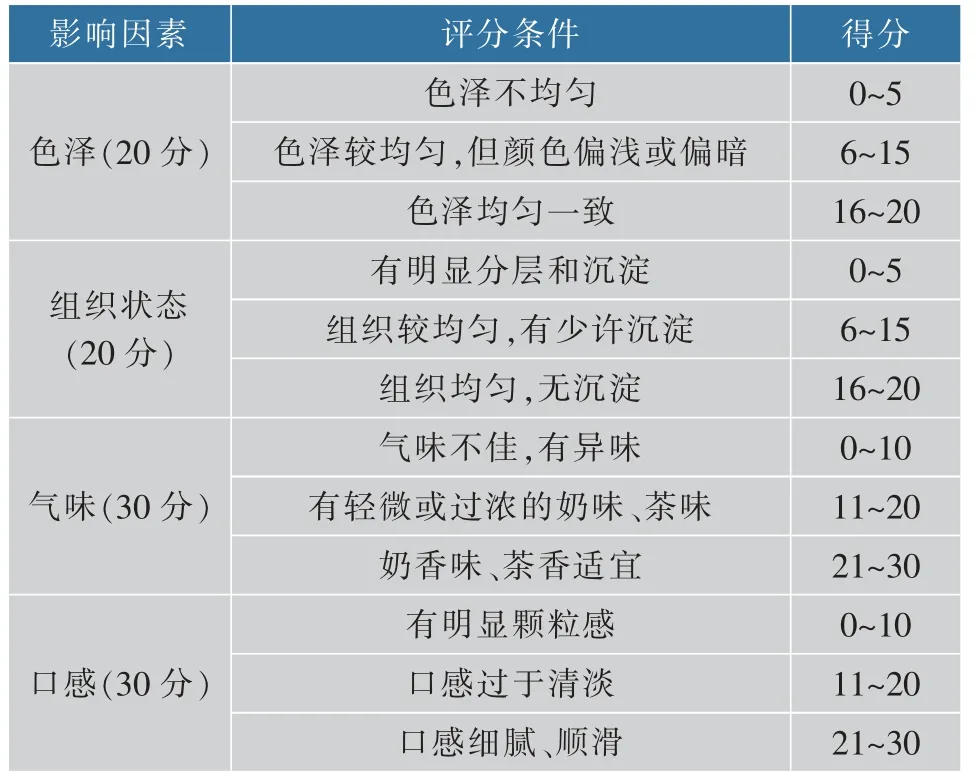

1.3.9 奶茶的感官评价 由15 位专业感官评定员对几种奶茶样品进行感官评价。 评定员对带有编号的样品,从色泽、组织状态、气味及口感4 个方面评分,参考GB 10221.4—2012 感官分析术语建立评分标准,见表1。

表1 奶茶感官评分标准Table 1 Sensory evaluation criteria of milk tea

1.3.10 数据处理及分析 实验均进行3 次测定,结果以平均值±标准差表示。 利用SPSS 23 软件进行差异显著性(P<0.05)分析。 采用 Origin2017、PhotoshopCS5 软件绘图。

2 结果与讨论

2.1 基本营养成分分析

食品的营养成分组成是其具有不同功能特性的基础。 因此,测定了粉末油脂的常规理化指标(水分、脂肪、蛋白质与碳水化合物),对各粉末油脂的基本营养成分进行比较分析,结果见表2。 4 组粉末油脂间的理化成分质量分数存在部分差异, 其中NDC-4 与其他3 组粉末油脂差异最大,其脂肪质量分数最高 (35.20%), 蛋白质质量分数相对最低(1.41%)。 NDC-2 的脂肪质量分数低至 29.13%。NDC-1 的蛋白质质量分数高至3.99%,约为NDC-4的 2.8 倍。

表2 粉末油脂样品的理化指标Table 2 Physical and chemical index of powdered oils

2.2 粉末油脂结构观察

从图1(实物图)可看出,各粉末油脂样品表现为较干爽的粉末,颗粒分散均匀,无明显聚团现象。利用扫描电镜可直观看到粉末油脂的微观结构及形态,从图1(SEM 图)中可以看出,几组粉末油脂颗粒直径相近,均在20 μm 左右,均呈球状,壁壳结构完整、致密,表面较光滑,4 种样品颗粒形态较好。样品经90 ℃水冲泡后,粉末油脂可快速溶解、分散,呈乳液状,乳液表层无油滴漂浮,且放置2 h 后未出现分层、絮凝等现象。

图1 粉末油脂及其乳液结构观察Fig. 1 Structure observation of powdered oil and its emulsion

2.3 粉末油脂乳化性分析

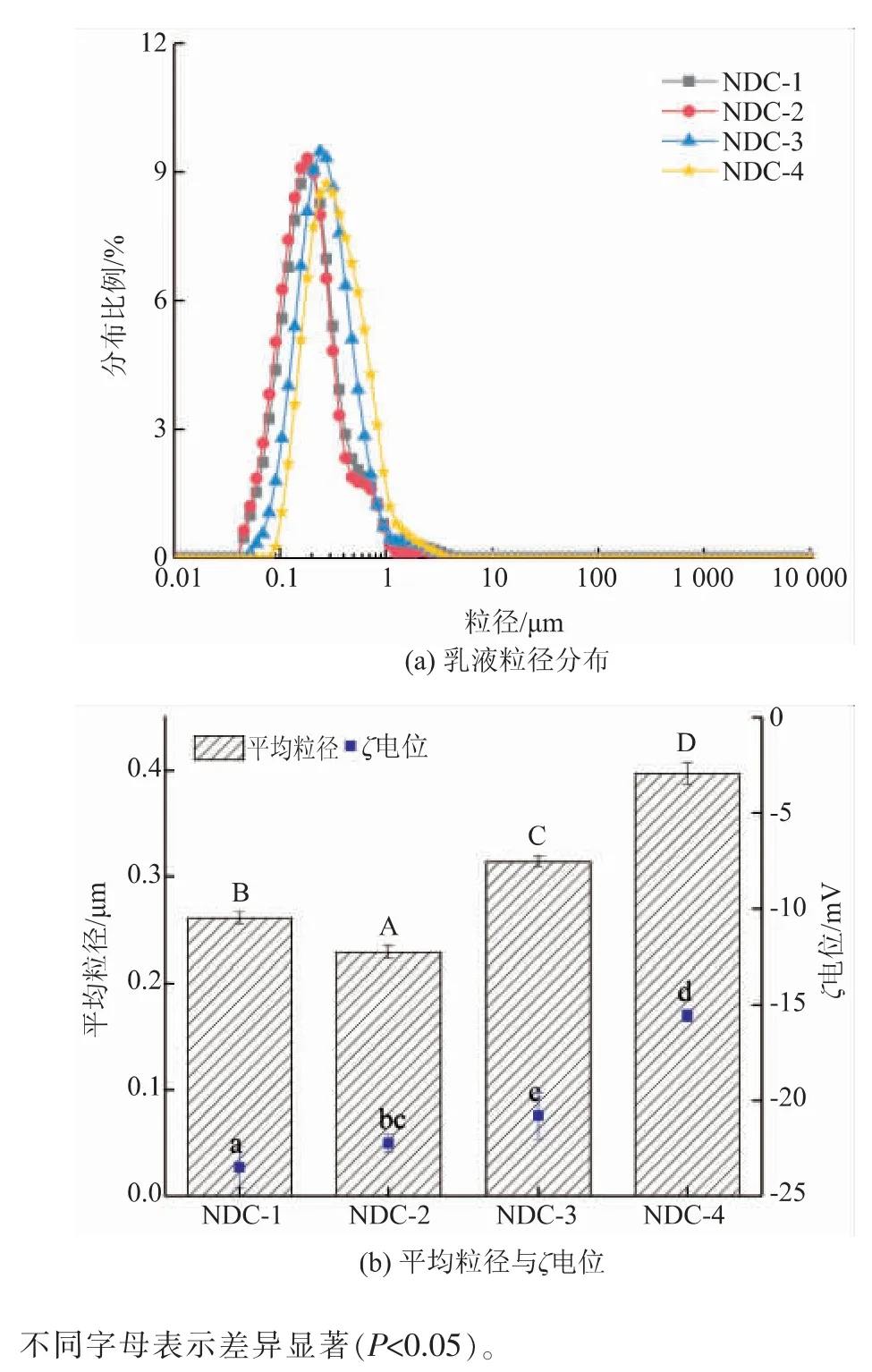

由图2(a)可知,4 组乳液中的脂肪球粒径大小呈类正态分布,且粒径分布较为均匀,其中NDC-1与NDC-2 样品粒径分布曲线几乎重合, 表明二者粒径分布及大小较相近。 由图 2(b)可知,4 组粉末油脂乳液滴平均粒径存在显著性差异,其中NDC-2乳液具有最小平均粒径(0.229 μm),NDC-4 乳液平均粒径最大(0.397 μm)。 ζ 电位可反应体系中乳液滴的带电性质以表征乳液的稳定性,ζ 电位绝对值越高, 液滴间静电斥力越大则乳液更稳定。 从图2(b)可以看到,各粉末油脂样品的ζ 电位为负值,这是由于在中性条件下,样品中的主要乳化剂蛋白质携带负电荷, 其中NDC-4 乳液ζ 电位绝对值最小,可能与其蛋白质含量较低有关。

图2 粉末油脂乳化性Fig. 2 Emulsion properties of powdered oils

2.4 乳液微观结构观察

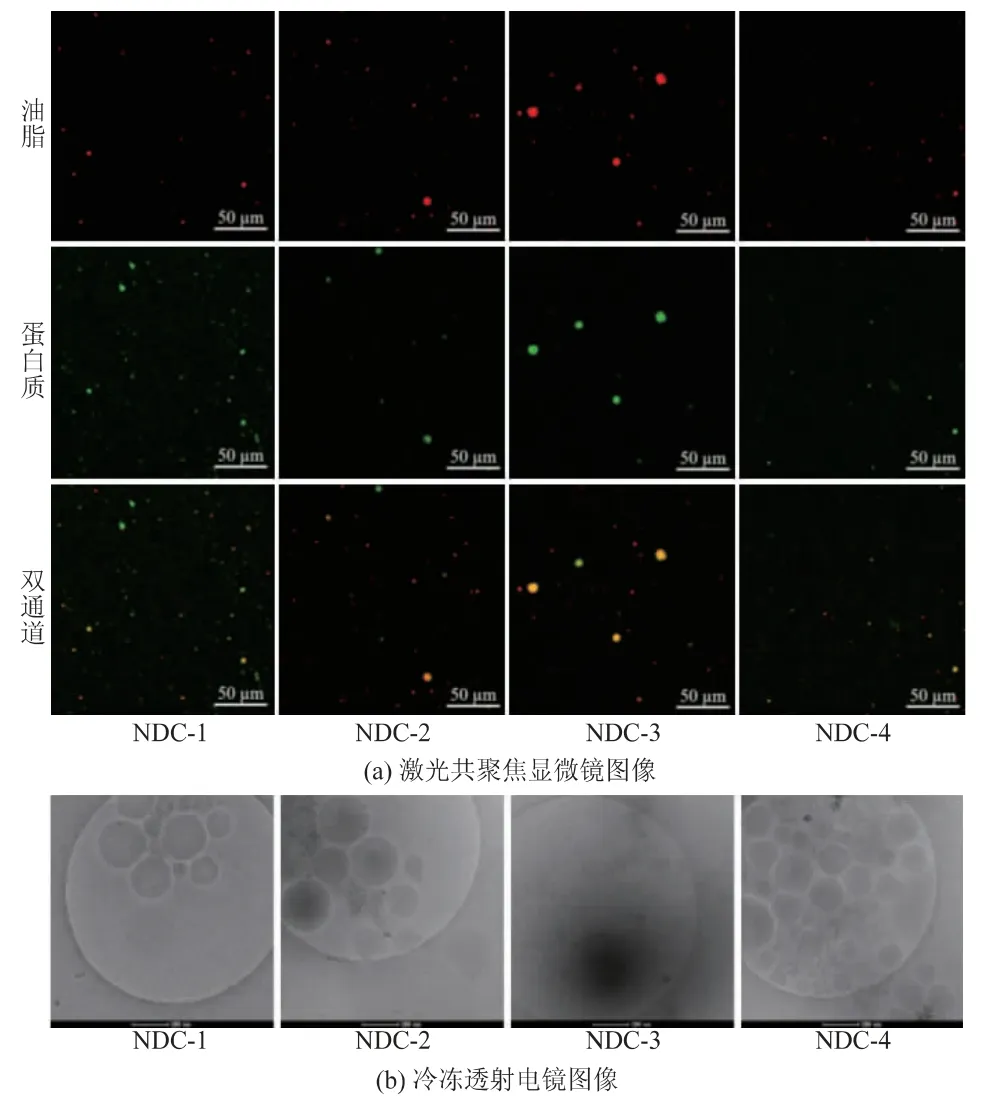

采用激光共聚焦与冷冻透射电镜手段对乳液的微观结构进行观察。图3(a)为粉末油脂乳液的激光共聚焦显微镜图像,油脂呈红色图像,蛋白质呈绿色图像。 NDC-1、NDC-2 样品的乳液中蛋白质与油滴呈较好的结合态, 脂肪球分散较均一;NDC-3样品的乳液中脂肪球直径较大。 利用冷冻透射电镜进一步观察乳液滴分布及结构, 可看出NDC-1 与NDC-2 样品中乳液滴分布较为均匀,均呈脂肪球结构;NDC-3 样品中有乳液滴大小分布不均匀的现象;NDC-4 样品中脂肪球出现明显聚集, 且呈多边形结构,可能与该体系中蛋白质含量低,带电量少,乳液滴间的静电排斥力作用相对较低有关。

图3 乳液微观结构Fig. 3 Microstructure of emulsion

2.5 粉末油脂乳液稳定性分析

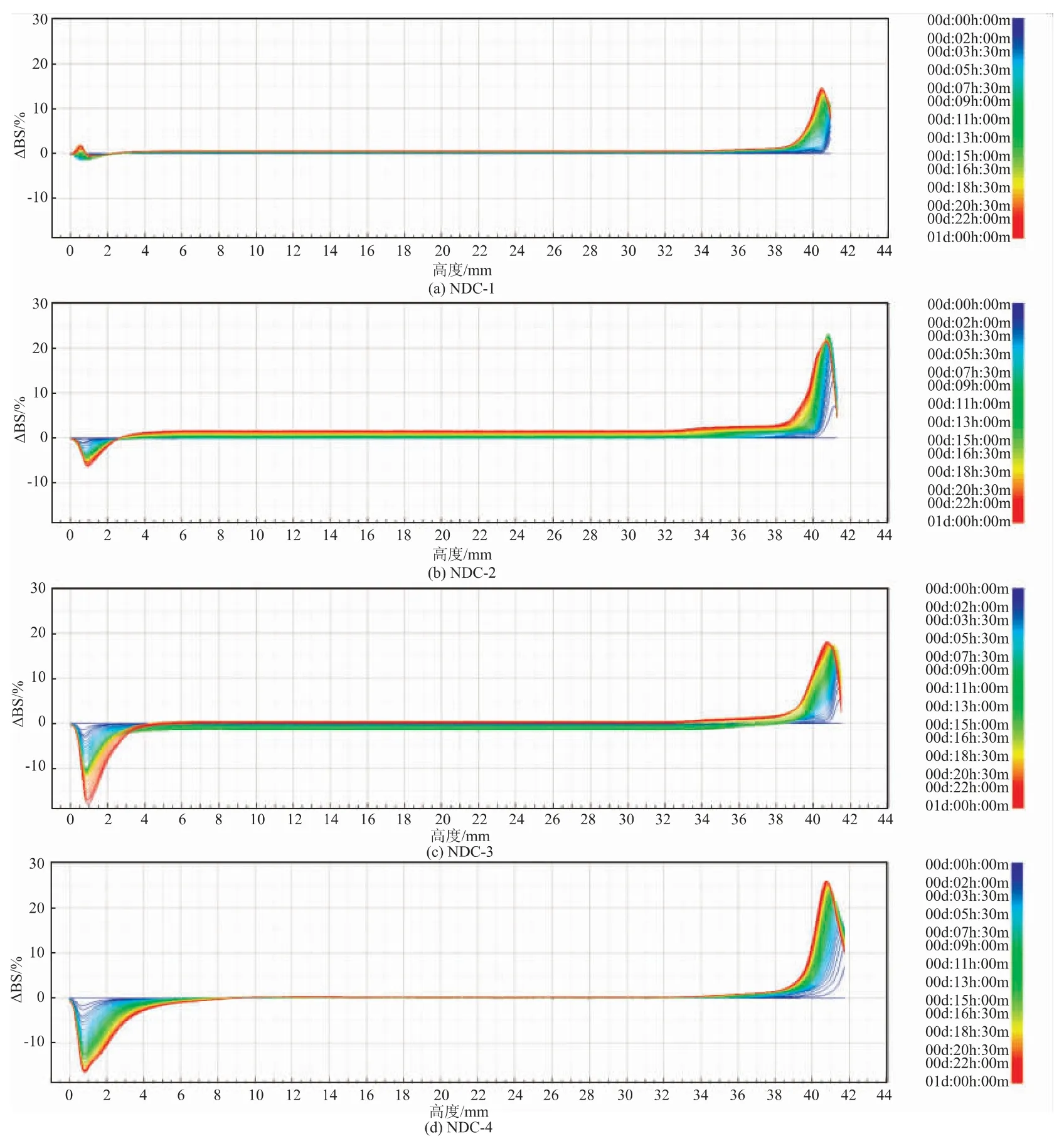

2.5.1 乳液稳定性变化谱图 乳液稳定性是影响其应用的重要原因之一,在奶茶产品中,温度条件为乳液稳定性的首要考察因素, 根据实际生产条件,探究60 ℃条件下的乳液稳定性。 通过Turbiscan检测得到背散光数据,经过处理可得到样品稳定性变化谱图,将背散光数据设置为参比模式,第一次扫描为蓝色,最后一次扫描为红色[15],结果见图4。通过24 h 实时监测,4 组样品在60 ℃贮藏一段时间后,样品顶部均有正峰出现,说明样品顶部质量浓度增加、有油脂上浮,其中NDC-3、NDC-4 样品底部有明显的负峰, 说明样品底部质量浓度降低,这可能是样品顶部质量浓度增加导致的;NDC-2、NDC-3 样品乳液存在少量乳液滴聚集现象;NDC-1样品变化相对最小,表明其乳液稳定性相对较好。

图4 乳液稳定性变化图谱Fig. 4 Emulsion stability profile

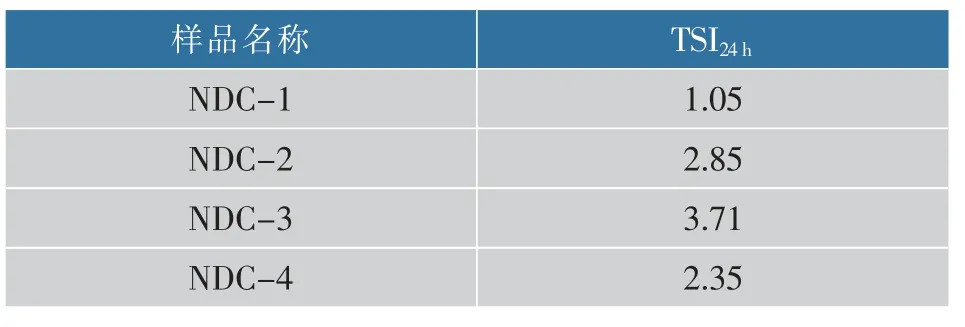

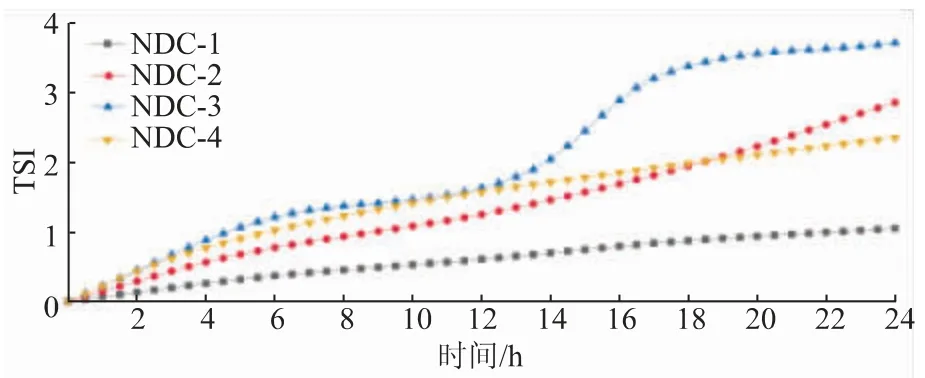

2.5.2 乳液稳定性指数 稳定性指数(TSI)可反映在储藏期间样品浓度与颗粒粒径的变化幅度,变化幅度越大,稳定性动力学指数越大,系统就越不稳定,其根据稳定性谱图的变化程度计算得出,反映了样品的稳定性程度[16]。 由图5 和表3 可知,在60℃下,随时间延长,各组样品乳液的TSI 均呈上升趋势,其中NDC-1 样品乳液的TSI 变化缓慢,曲线斜率最小,且放置24 h 后△TSI 最小,同时 NDC-1 样品乳液的稳定性指数最小(1.05);NDC-2 和NDC-4两组样品的TSI 变化趋势与静置24h 时的TSI(TSI24h)均相近;NDC-3 样品乳液的TSI 在前12 h 内变化与NDC-4 相近,继续静置至约14 h 时,TSI 变化急速,曲线斜率增大,同时NDC-3 乳液的TSI24h最高(3.71), 约为 NDC-1 的 3.53 倍。 两组数据均说明NDC-1 具有较好的乳液稳定性, 而NDC-3 乳液稳定性相对较差。

表3 乳液静置 24 h 时 TSI(TSI24 h)Table 3 TSI value of emulsion stored after 24 h(TSI24 h)

图5 24 h 内乳液稳定性指数变化Fig. 5 Emulsion stability index (TSI) changed within 24 h

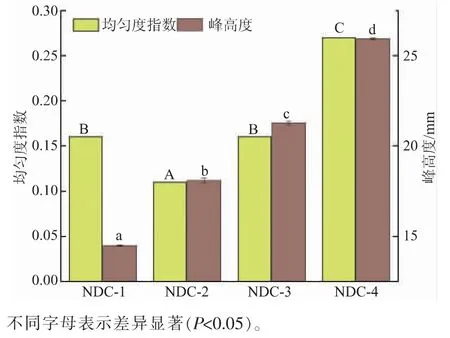

2.5.3 乳液稳定性评价 分散均匀指数可表征样品中各分散组分在体系中的分散均匀程度,该值越大,样品的分散均匀程度越差。 由图6 可知,NDC-2的均匀度指数最小,其乳液体系的分散均匀程度较好。 样品顶部的峰高可反映存放期间乳液的分层情况,峰高越大,分层现象越明显,样品质量浓度变化越大。 由图6 可知, 各乳液均出现了分层, 其中NDC-3 与NDC-4 的分层现象较明显, 该结果与

图6 样品分散均匀性与顶部峰高度Fig. 6 Dispersion uniformity and top peak height of samples

2.5.1 稳定性变化图谱一致。

2.6 奶茶对比分析

2.6.1 奶茶微观结构观察分析 由图7 可见,NDC-1、NDC-2、NDC-3 样品制作的奶茶中脂肪球分布较为均匀且呈球状, 脂肪球间存在一定距离,表明其体系具有较好稳定性,NDC-4 中脂肪球聚集,出现多边形结构,呈失稳趋势,说明其乳液稳定性相对较差。 奶茶产品的冷冻透射电镜观察图与粉末油脂乳液液滴观察图相似。

图7 奶茶的冷冻透射电镜图Fig. 7 Cyro-TEM of milk tea

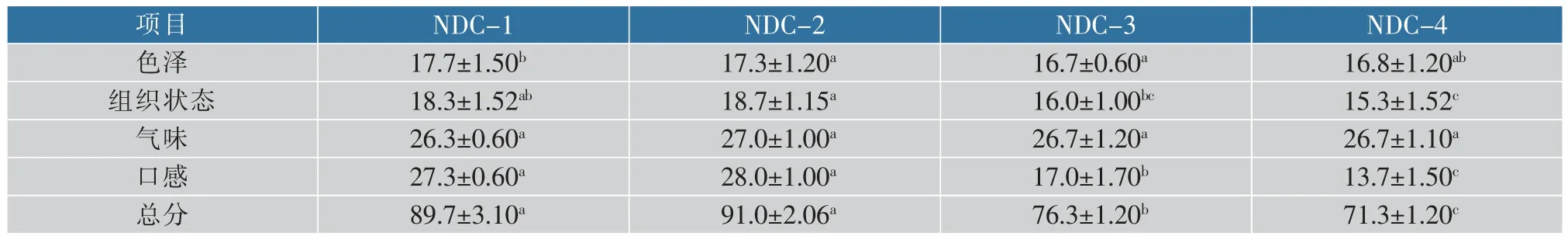

2.6.2 奶茶感官评定结果 从色泽、 组织状态、气味、口感4 个方面对奶茶进行评价,结果见表4。 4组奶茶间的色泽与气味评分相近,组织状态与口感方面存在差异。 以NDC-1 与NDC-2 为原料制作的奶茶无显著性差异,其口感细腻,更顺滑,可能是粉末油脂自身的乳化性与其营养成分组成有关;而NDC-4 制作的奶茶有明显的颗粒感及少量沉淀,可能NDC-4 的乳化性与乳液稳定性有关。 综合4 组奶茶的感官评价结果,NDC-1 与NDC-2 总分无显著性差异。

表4 感官评价结果Table 4 Results of sensory evaluation

3 结 语

以几款典型的市售粉末油脂为原料,对其基本营养成分与乳化特性进行探究,同时将粉末油脂应用到奶茶制作中,对几组奶茶产品的微观结构与感官品质进行研究。结果表明,NDC-1 与NDC-2 粉末油脂的乳化性与乳液稳定性优于NDC-3 与NDC-4,表现为乳液粒径分布均匀且粒径较小,TSI 低,乳液稳定性评价较好。此外,对比奶茶产品发现NDC-1 与NDC-2 样品具有较好的组织状态, 且口感细腻、顺滑。 该研究为粉末油脂在奶茶领域中的选择与应用提供了理论依据。