信息技术环境下教学预设与生成的高中地理教学实践

2022-03-30周歆虹

周歆虹

高中地理课程标准(2020修订版)背景下,创新型高中地理课堂的魅力在于学生积极主动地参与课堂教学活动,甚至参与设计课堂教学活动。信息技术环境对高中地理课堂模式的转变起到重要的支撑作用。本文以课堂教学信息化的必然趋势为背景,探讨了信息技术环境下高中地理教学预设与生成的课堂设计原则,并列举了智慧教学环境下的“海岸地貌”课例设计方案及具体实践经历和达成效果。

一、信息技术环境下高中地理教学设计理论基础

(一)课堂教学信息化的必然趋势

我国教育信息化呈现出良好态势并飞速发展,基础硬件设施、软件资源和人才的建设储备等都具备了强大的供应基础,为推动我国教育信息化建设发展夯实了基础。在教育部颁布的《教育信息化2.0行动计划》中,以“育人为本”“融合创新”“系统推进”“引领发展”为计划的基本原则,这也就意味着我国教育信息化由“信息技术与课程深度融合”阶段迈入“常态化应用,全方位创新发展”阶段,这是新时代教育的新模式、新业态。

(二)课堂教学预设与生成

1.课堂教学中的预设。课堂教学中的预设是指“教师在课前对教学目标、学生学习任务进行理性思考、创造设计的过程”。课堂教学中的预设重点在于对学生学情的精准预测以及教学逻辑的建立,要体现课堂教学的科学性。预设主要体现在三个方面:第一,课前。在课堂教学之前,教师针对学生现有知识储备、能力水平等情况对课堂教学进行规划,设计并安排多种手段、方法實现学生能力水平的进阶。第二,课上。课堂教学过程中,教师与学生活动按照课前教师预先的设计开展,反映了学生能力水平进阶的具体过程。第三,课后。课堂教学预设主要表现在课堂教学完成后,教学方案完成情况的预设或者学生能力水平进阶的达成情况进行预设,是对教学成果的设定以及学生思维发展的设定。

2.课堂教学中的生成。“生成”是在课堂教学中动态发展的过程,即在教学过程中,学生在教师预设的既定的学习任务中,调用自身储备的学科知识、思维能力、生活常识等,积极主动参与完成学习任务,从而不断修复自身学习漏洞,完善自身知识框架,并衍生出新的问题与新的疑惑,进而往更深层次思考的学习过程。生成是学生在课堂学习过程中通过自身主动思考,与同学、教师之间思维碰撞而产生的动态过程,具有多样性、拓展性。新课程标准要求转变传统的机械模式化的教学过程,主张课堂教学必须建立“生成性的探究性活动过程”。

二、信息技术环境下高中地理教学预设与生成的课堂设计原则

“预设”的终极目标就是促进“生成”。高中阶段,地理知识难度大,地理实践力的要求提升,而学生的能力水平参差不齐。为了让学生在课堂中“生成”的效果更加显著,更加适切学情,需要借助信息化手段,对学生进行精准测评;并鼓励学生运用信息技术手段对收集或观察到的各种地理信息进行筛选、整理、组合、再创造、再表达。因而,信息技术环境下高中地理教学预设与生成的课堂设计的基本原则主要表现在:基于情境、任务驱动、逻辑为先、创造生成。

(一)基于情境

在高中地理教学中,教学预设要依托主题情境开展,学习任务的设计围绕主题情境进行。地理情境可以源自生活所见、新闻时事,其表现形式可以是文字资料、图片、短视频等,这些都需要教师运用信息技术手段进行采集、整理。在某种特定情境的预设下,学生能更好地置身其中,使学生产生浓厚的学习兴趣和旺盛的求知欲,从而让学生达到全身心投入的效果。

(二)任务驱动

以情境为背景,教师需根据教学目标以及学生的具体情况预设学习任务。有了明确的学习任务,学生的学习探究便有了方向。在高中地理学习过程中,任务驱动的学习策略,以阶梯式、分层次的任务目标为线索,并通过独立研究学习和同伴协作互助的方式,引导学生攻克知识难关,突破思维障碍。随着一项接一项学习任务的完成,学生的成就感倍增。此外,学生在学习探究的过程中,会生成很多问题、疑惑,要想办法借助信息化手段进行解决,有利于提升学生的地理综合思维能力。

(三)逻辑为先

任务作为贯穿学生地理学习过程的主线,是学生达成学习目标的重中之重。预设学习任务要注重逻辑性,学习任务有梯度,每一项任务需要在上一项任务达成后方能操作实施。高中地理课程的任务设计可以划分为一个又一个独立的任务模块,每一个任务模块都具有整体性,在每一个任务模块下划分多个子任务,这些子任务逻辑性强并相互联系,从而形成了一条完整的学习任务链。学生在思路清晰、逻辑准确的任务链下进行探究,能更高质达成学习目标,更高效进行深度思考。

(四)创造生成

高中地理学习过程中,学生在主题情境背景下,根据逻辑清晰的任务链进行深度思考学习,学习生成的成果须借助信息化手段予以创造性表达,并将之呈现出来,在班级范围甚至在学校范围内进行交流。高中地理新课标强调动态的过程性思维,在信息化环境的支持下,学生能通过多种多样的软件再度还原理解思考过的地理问题、概念、原理等,对输入的知识进行动态的再创造并表达输出,以达成对学生创造性思维的培养,提升学生解决地理问题的能力。

三、信息技术环境下高中地理教学预设与生成实践案例及反思

高中地理课程标准(2020年修订版)必修一模块内容要求1.4提到,通过野外观察或运用视频、图像,识别3~4种地貌,描述其景观的主要特点;模块学业要求学生在学习该模块后,能够运用地理信息技术观察、识别、描述与地貌有关的自然现象,并具备一定的运用考察、实验、调查等方式进行科学探究的意识和能力。本课例“海岸地貌”从课程标准要求出发,以智慧教学环境为载体,打破教室的壁垒,将学生的学习空间大范围延伸,通过学习任务的设计、教学资源的采集、活动环节的设计,支持学生创造性学习与表达,以驱动学生学习动力,达到自主知识升阶的效果。

(一)设计方案

主题情境:海岸地貌

学习任务:1.户外地貌视频/照片拍摄;2.利用电脑软件或手机App说明/制作观察到的海岸地貌形成过程;3.制作PPT,课堂汇报。

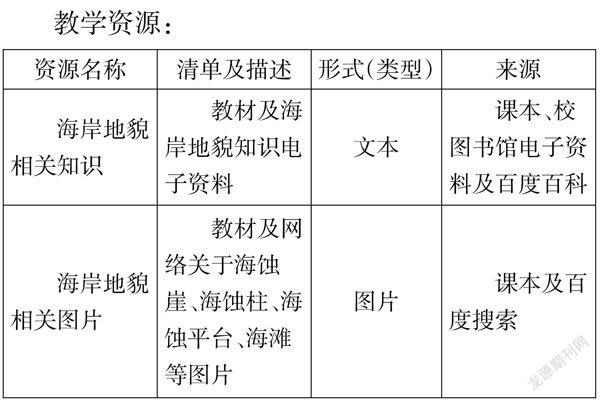

技术环境:手机、电脑等互联网电子设备;手机、相机等摄录工具。活动环节设计:1.利用教材、学校电子图书资源、搜索引擎搜集海岸地貌相关文本及图片资料;2.利用周末时间,就近选择当地海岸地貌观察,并完成课前任务(三选一),包括:①拍摄户外地貌视频/照片;②利用电脑软件或手机App制作并说明观察到的海岸地貌形成过程;③制作课堂汇报PPT。3.课堂汇报分享。创造性学习与表达过程:通过自主阅读、搜索“海岸地貌”的图文资料,初步进行海岸地貌的认识与观察;采取合适的信息技术包括技术工具:万彩手影、SLIDESHOW MAKER FILMIGO视频编辑器、“我的世界”电脑软件等。①引导学生利用周末时间,就近选择当地海岸地貌进行观察,拍摄户外地貌视频或照片,关注学生的主体观察和体验,鼓励学生用多种方式捕捉生活的精彩瞬间;②引导学生利用电脑软件或手机App制作并说明观察到的海岸地貌形成过程,帮助学生以多种形式外化自己的思考,优化成果的表现方式;③引入课堂成果汇报分享环节,创造多样化的学生表达与分享的机会,鼓励和引导学生表达内心的真实感受。

学习评价:本节课学习,主要从以下五个维度进行评价,每个维度20分。五个维度主要包括:信息来源的可靠度、观察体验的真实度、技术应用的灵活性、成果转化的创造性、表达分享的逻辑性。

(二)教学反思

1.实践经历。“海岸地貌观察”这个项目式教学,是笔者从教以来第一次尝试的教学模式。该模式实施的可能性、达成度皆是未知数。在实施该模式前,笔者给六个实验班学生提出自己的教学想法,学生非常感兴趣。该模式以“学生的学”为主体,在课前学生明确小组分工,根据课前学习任务单,利用教材资料、校内图书馆电子资源、浏览器搜索资源等进行深度预习,梳理并准备好问题清单,带着问题进行户外研学。教师在整个教学过程中起到为学生搭建学习支架的作用。

在进行研学项目教学实践的六个班级的课堂汇报中,有几个小组让笔者印象深刻。有一组学生竭尽所能,参考了大量的电子文献资料,将新旧人教版地理教材中的“地貌”相关知识融会贯通。课上他们运用板图板画,将内外力的主次地位、风化与侵蚀的区别、海岸地貌的演变过程等各种逻辑关系捋清,40分钟关于海岸地貌前世今生的讲解,全班同学听得津津有味,徜徉在知识的海洋里,忘却了时间。有一组学生结合相关资料,用网游“我的世界”搭建出海蚀地貌形成过程模型。虽然没有去实地考察,研究结果也令人惊艳。笔者问学生:“搭建模型与实地考察所花的时间有差异吗?”学生说:“没什么差异。”最终得出结论:两种方式都应该去尝试,同学可以尝试走向户外,以亲身调研的实际案例做3D模型的理论支撑。有一组成员,用“概念画板”“录屏软件”制作了海蚀崖、海蚀平台、海蚀拱桥的形成过程,原本书本静态的画面,动态地呈现在同学面前,原本难理解的地理事物形成过程变得直观明朗。

2.实践效果。经过六个实验班的教学,每个班有每个班的创造性成果,每节课都充满惊喜。学生为了完成项目任务,积极进行小组合作,主动采用观察、访谈、拍照或视频、绘图等方式进行户外调研,获取并初步整理地理信息,学会运用多种手段搜集资料、归纳整理资料信息、建构知识模型,并能利用除PPT外的其他计算机软件如“万彩手影”“我的世界”等进行地理信息模型的建构;能利用手机APP如“概念画板”“录屏软件”“万彩手影”“FILMIGO视频编辑器”、电脑软件如“SLIDESHOW MAKER”等進行视频制作与编辑。在项目研学过程中,学生的创造能力、学科素养、信息素养都得到大幅提升。亚里士多德曾说:“人生而好奇。”学生天生好奇,只要提供一个学习环境以及恰当的学习时机,便能迸发出无限的可能性,不断更新迭代的信息技术便是学生“学”的重要支撑。

3.技术作用。技术工具改变了学生的学习路径,并丰富了学生学习成果的表达方式,让其具有创新性;技术应用扩大了学习成果交流范围,拓展了学生的学习深度,打破了学生的学习边界,丰富了学生学习成果的表达形式,学生解决问题的视野更加开阔,学生基于自主探索与理解内化的交流表达形式也更加多样。

4.存在问题。每个学生掌握的技术类型,以及对技术的熟练程度有所差异,需要因人制宜、全盘考量。在进行学习小组划分时,需要将高、中、低技术水平层次的学生统筹协调、合理搭配,以便生生之间相互促进,保证合理分工,发挥每个学生的最大学习动力,让每个学生都能学有所得。由于学习任务新颖、有趣,符合学生年龄水平特征,学生在自主探究、小组合作学习时,很容易进入深度学习探究的状态,学生将不断纵向、横向挖掘知识本身的内涵。在小组成果汇报时,学生热情高涨,勇于表达呈现团队研究成果,教师需要在学生汇报后灵活捕捉学生的闪光点,并对学生的汇报成果及时总结,对误区应及时纠错,对复杂的文字表达应及时予以整理成知识模型,这对教师个人素质挑战极高;同时,考虑班情、生情不同,每个班级每个学习小组的学习成果、汇报时间、教师指导时间不可控制,授课进度与教学课时将变得不可控制。

四、结语

在信息技术环境下,合理地预设,能帮助学生动态生成更丰富、更深度的学习成果。教师借助信息化手段,采集多种形式的教学资源,或教师鼓励学生运用信息化手段,获取各式各样的信息资源,并在学习任务链的引导下,学生自主攻克知识难关,达成学习目标,并运用信息技术将学习成果内化输出,进行创造性地表达生成。在高中地理教学中,预设和动态生成相辅相成,信息化环境更是必不可少。

注:本文为福建省教育科学“十三五”规划2020年度立项课题“信息技术环境下教学预设与生成的实践研究”(编号:FJJKXB20-826)的研究成果。

(吴淑媛)