深入研读教材 让学科育人落地有声

2022-03-30胡秀兰

胡秀兰

教材是教师的“教”与学生的“学”的主要工具,是国家课程标准的具体化表现,它承载着将学科知识的科学性、人文性、道德性融于一体的重要教育任务。全面、深入研读教材,不仅可以准确把握学科知识本质、诠释教材的编写意图,而且可以使教学超越表层的知识符号,进入知识内在的逻辑形式和意义领域,完整地实现数学教育对学生发展的重要价值,让“让数学学科育人价值落地有声”。如何全面、深入研读教材,使“让数学学科育人价值落地有声”?下面结合北师大版二年级下册“认识角”一课,谈谈个人的看法。

一、从教材编排的内容中读准课程的整体要求,凸显数学独特的育人目标

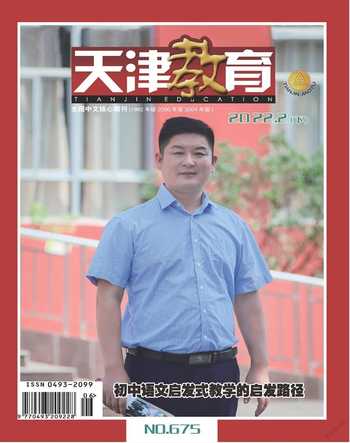

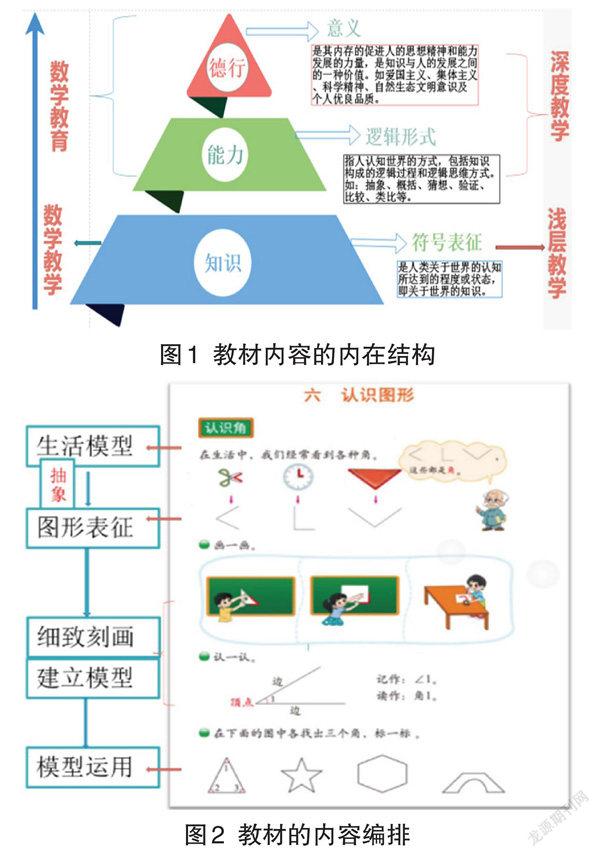

教育目标是教师教学工作开展过程中的重要主线和索引,教师一切教学内容的选择教学方法的确定都是以教学目标为基础和核心开展的,在这样的情况下,教学目标往往会决定整堂课的走向和课堂教学所能达成的效益和影响,而随着教育研究的不断深入和发展,人们也逐渐认识到了教育在展开的过程中,不仅需要传递概念知识,更需要在实践教学落实的过程中培养学生的素养和能力,塑造学生的价值和情感,为学生的终身发展奠定好基础和保障,因此合理地调整教育目标是十分必要的,教师需要在立足教学内容的基础上,合理分析和研究,进而具体地确定出相应的教学目标,引入思维教学目标、知识教学目标和德育教学目标,构建出以能力情感知识为基础的三位一体教学,提高教育的综合效益和影响。“数学课程能使学生掌握必备的基础知识和基本技能;培养学生的抽象思维和推理能力;促进学生在情感、态度与价值观等方面的发展。”数学课程在传承数学知识文化的同时,也承载着育人的任务和功能;它既包括了显性的知识系统,又包括了隐性的能力和德育系统(如图1),是一个由符号表征逐渐向逻辑形式、价值意义深入,由浅层的数学教学向深度的数学教育提升的递进过程。教师研读教材时,要读准表层的学科知识,更要挖掘隐含在教材背后,指向学生思维和情感、塑造人终身发展的关键能力和必备品格,实现逻辑教学和意义教学相统一。如“认识角”第一课时,教材是这样的编排(如图2)。

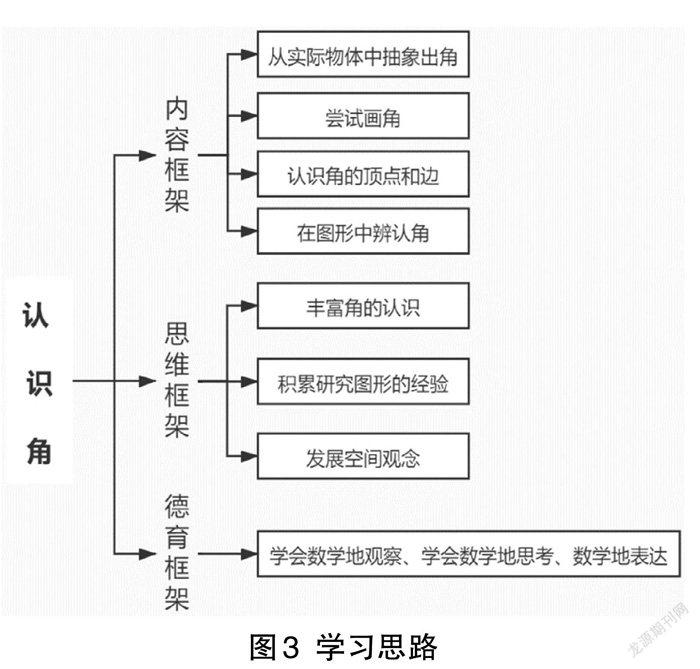

首先在主情景中呈现三个学生熟悉的生活物品——剪刀、钟表、红领巾,帮助学生初步从直观上认识角;接着通过“画一画”“认一认”“标一标”等活动,从多个角度加强学生对角的认识。这样的安排,是一个“生活模型——图形表征——细致刻画——建立模型——模型运用”的过程,符合了义务教育阶段数学课程“使学生体验从实际背景中抽象出数学问题、构建数学模型、寻求结果、解决问题的过程”的整体设计思路,因此学习思路应包括“内容框架、思维框架、德育框架”(如图3)。

教师在研读教材时,首先要结合“内容框架”,准确把握本节课的学科知识,之后透过主题图及提供的3个问题,深刻挖掘教材内容背后隐含的思维培养和育人因素,充分体现数学学科的科学性、逻辑性和人文性。基于上述思考,本节课的教学目标可预设为:①结合生活实际,经历从实物中抽象出角的过程,能够直观认识角;②通过画一画、认一认、标一标等数学活动,丰富对角的认识,积累研究图形的活动经验,发展空间观念;③能根据角的特征,辨认平面图形中的角,增强应用意识,提高解决问题的能力;④在认识角的学习活动,体会数学与生活的密切联系,激发学好数学的信心和兴趣,养成“数学地观察、数学地思考、数学地表达”的习惯。以上目标的预设,既关注了学生知识技能的获得,又把知识技能、数学思考、问题解决、情感态度四方面的目标有机结合,凸显了数学在帮助学生积累活动经验、发展空间观念以及“数学地观察、数学地思考、数学地表达”的独特育人目标。教师需要立足于学科中教学内容和学生发展需求,对育人目标作出合理的优化和改良,通过育人目标的确立为后续育人工作的落地提供更多的基础和保障。

二、从教材编排的逻辑结构中读通知识的内在联系,促进学生能力的发展

数学知识在学生眼中是杂乱无章的,学生并没有将数学知识整理成体系,而是分化成一点一点的数学知识点,这就导致了学生的数学知识学习的过程中记忆压力相对较大,同时无法有效地厘清知识点与知识点之间的内在联系,也会导致学生在应用复习的过程中面临着较多的困境和问题,而想要解决这一问题就需要帮助学生更好地明确知识点与知识点之间的底层逻辑和内在联系,让学生的知识形成体系,从整体上对知识作出有效的把控和分析。“数学知识的教学,要注重知识的‘生长点’与‘延伸点’,把每堂课教學的知识置于整体知识的体系中,注重知识的结构和体系,处理好局部知识与整体知识的关系。”教材由一个个看似孤立,却有着实质性联系的知识点组合而成,并以螺旋上升的形式进行编排。教师研读教材时,要本着大数学观及联系的观点,深入研读知识体系和结构,从教材编排的逻辑结构中读通知识间的内在联系,找出知识的链接点,使课堂教学有关系、有联系,更有体系。

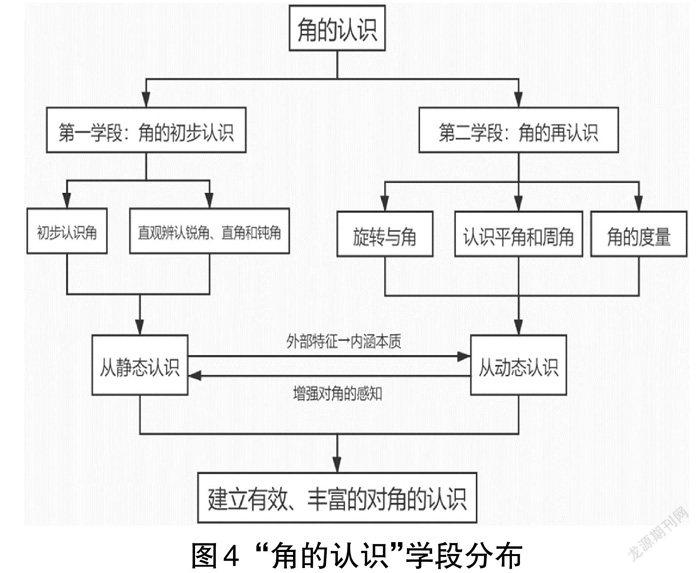

如北师大版教材关于“角的认识”,小学阶段一共安排了两次(如图4),第一次是在第一学段(二年级下册),主要从静态的角度直观感知角的外部特征:角是由一个端点和两条边组成的部分;第二次是在第二学段(四年级上册),侧重于从动态的角度丰富对角的认识:角也可以看成是由一条射线绕着它的一个端点旋转而成的平面图形。连接两个学段知识点的“承重墙”是角的本质属性,即:有公共端点的两条射线组成的图形。教师在研读“角的认识”这一知识时,首先要对“角的认识”进行系统的结构和体系分析,如“角的认识”在整个小学阶段一共安排了多少次的学习?每一次学习的重点和目标是什么?各知识点在整个知识体系中处于怎样的地位?前概念(角的特征)与后概念(角的动态形成)有着怎样的联系,又是如何关联起来的?接着,以教材编排的逻辑结构为导向,对两个学段关于“角的认识”再进行深入、细致的研读,找出知识点之间的本质联系:有公共端点的两条射线组成的图形,并以此为连接点,将图形的运动与研究图形的特征紧密结合,打通它们之间的隔断墙,从而加深对的角的认识。在这一过程中,学生不仅用已有的“前理解”与“后概念”进行不断的对话、沟通,而且还感受到数学的整体性,并体会某些数学知识可以从不同的角度加以分析、从不同的层次进行理解,促进了迁移、推理及应用能力的发展。随着人们对教育给予的关注和重视越来越高,现阶段教育研究也在不断地深入和发展,而教材作为教学工作开展的重要依托和基础,更是被人们给予了更大的关注和重视,现阶段的教材设定都是经过相关人员反复考量分析所得出的,在教育内容确定上具备了较高的科学性和针对性,因此教育内容的内在联系是相对超强的,是符合小学学生能力特点和学习需求的,而教师在实践教学展开的过程中,则需要有效地抓住这一优势和特长展开教学。

三、从教材编排的素材中读明概念的本质属性,促进学生理性精神的培养

“数学是一种精神,一种理性的精神。正是这种精神,激励、促进、鼓舞并驱使人类激励去探求和确立已经获得知识的最深刻的和最完美的内涵。”教材呈现的学习素材,是课程专家、教育家依据课程标准,结合学生的认知特点所选取的,并在不断地实践、反思、完善中确定的。其作用除了为显性的创设情境所用外,还承载着凸显学科本质、培养数学理性精神的任务。情境化教学是小学数学教学中常用的一种教学手段,因为数学教学的概念性、抽象性和逻辑性相对加强,这就导致了学生在数学学习的过程中往往会面临着较多的问题和困境,而情境的有效构建则可以为解决学生这些困境提供更多的帮助和保障,教师可以在实践教学展开的过程中,通过情境的有效构建完成预期的教学目标,提高教学的效益和影响。如“认识角”的第一课时,教材选取了学生熟悉的剪刀、钟表、红领巾作为在主情景图的学习素材,旨在结合学生熟悉的生活情境,引导学生从观察生活中的实物开始,逐步抽象出角的图形表征、凸显角的本质属性。“剪刀张开的两个刀刃的夹角、钟面上的两根指针的夹角、红领巾的两边的夹角”,从图象表征、图形构成,无不指向了角的本质特征——有公共端点的两条射线组成的图形,是角在生活中的原型。教师在研读时,要从数学学科本位,将学习素材与角的本质特征紧密联系,找准并强化实物与抽象后的角的“公共端点”以及“两条直边(射线)”,并通过分析、概括、比画等表征方式,帮助学生深入理解概念、把握概念本质,从而培养求真理、讲逻辑、通法则的科学态度和理性精神。

四、从教材编排的问题中读透数学的思维价值,提升学生的思维品质

数学是思维的体操,数学活动的本质是引导学生进行数学思维活动。以问题为中心,帮助学生数学地思维”是北师大版教材的一大亮点。教师在研读教材时,要从教材编排的问题中读透背后蕴涵的思维价值,引导学生发现、激发学生思考、鼓励学生表达,从而使思维培养走向深度。如“认识角”的第一课时,教材创设了如下3个问题:“画一画”“认一认”“标一标”。这样的安排,旨在引导学生在初步构建角的表象之后,借助“畫一画”的动作表征、“认一认”的图形表征、“标一标并说一说”的语言表征,引导学生从感知“角的特征”到生成“角的本质理解”,再到外化“角的模型应用”,并在观察、分析、操作、运用的过程促进思维品质“深度”的提升。教师在研读教材时,要本着“数学思维分析带动知识内容的教学”的理念,读透问题背后看不见、摸不着的数学思维价值,把思维教学与“角的认识”学科教学有效地结合起来:通过“画一画”,使思考看得见;通过“认一认”,使认识说得清、思想悟地进;通过“标一标”,使关系理得顺、实践用得好,推动学生高阶思维的发展,彰显数学特有思维训练价值。

总之,教师要研读透教材,要从“通过义务教育阶段的数学学习,学生能获得适应未来社会生活和展所必需的重要数学知识以及基本的数学思想方法和必要的应用技能”的高度出发,深入研读教材的编排内容、编排结构、编排素材、编排问题,凸显数学独特的育人目标,促进学生能力、思维以及理性精神的培养,让数学学科育人落地有声、花开有果。

(吴淑媛)