内镜术后症状性椎间盘假性囊肿病例报告及文献复习

2022-03-29白忠旭李广伟王红军孙晓智

白忠旭,李广伟,王红军,孙晓智

(郑州市第二人民医院骨科创伤外科,河南 郑州 450006)

脊柱内镜下髓核摘除术是近年流行的腰椎间盘突出症微创手术方法[1-2],减压区域术后症状性椎间盘假性囊肿(post-discectomy discal pseudocyst,PDP)形成是罕见的术后并发症,2009年Young[3]首次报道该并发症,定义为椎管内硬膜外的囊性病变,囊腔和手术节段椎间盘相通。

目前,报道PDP的中外文献少之又少,对PDP发病机制、病程和治疗方法的研究报道更是罕见。临床上症状性PDP出现时间约为术后1个月,其临床症状与术前症状相似,保守治疗能缓解大部分PDP患者的症状[4-5]。但是,仍有少数PDP患者保守治疗无效,且症状可呈快速进行性加重[5-8]。我们对2015年1月至2020年12月间治疗的8例PDP患者进行回顾性调查分析,以明确PDP的临床特征、形成机制和治疗策略,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 纳入标准 (1)2015年1月至2020年12月行脊柱内镜手术的腰椎间盘突出症患者。(2)术后疼痛减轻,但经过一段时间后,无诱因下肢根性疼痛症状复发者。(3)MRI表现:原手术节段有T1加权像(T1WI)呈低信号、T2加权像(T2WI)呈高信号囊性占位影[2],并与椎间盘相通。(4)行保守治疗或翻修手术治疗者。

1.2 临床资料 2015年1月至2020年12月共有1 955例腰椎间盘突出症患者接受脊柱内镜手术治疗,按纳入标准共有8例患者被纳入研究,男性7例,女性1例;年龄15~62岁,平均(27.63±14.99)岁。其中L3~4椎间盘1例,L4~5椎间盘5例,L5S1椎间盘2例;6例患者第一次手术时采用椎间孔入路,2例采用椎板间入路。记录患者临床特点、影像学特征、症状复发的时间间隔、翻修手术的时间间隔和翻修手术方法。症状复发的时间间隔定义为从第一次手术到症状复发的天数;翻修手术的时间间隔定义为从症状复发到翻修手术的天数。

1.3 疗效评价 使用数字评分法(numeric rating scale,NRS)评估患者疼痛强度,并根据改良MacNab标准评价翻修术后临床效果。

2 结 果

8例患者症状复发的时间间隔为18~90 d,平均(47.13±22.95)d。所有患者确诊为PDP后均采用卧床休息、应用镇痛药和理疗等保守治疗,保守治疗过程中,2例患者疼痛程度无改变,6例患者疼痛呈进行性加重。翻修手术的时间间隔为6~90 d,平均(26.25±27.99)d。7例患者疼痛NRS评分均在7分及以上,短期内部分患者评分较前增加,接受不到1个月的保守治疗后即行翻修手术。在MRI图像中,7例PDP较之前突出的腰椎间盘增大,2例PDP向上或向下游离;6例PDP位于侧隐窝区,2例PDP位于椎管中央区。病例7患者在行经皮C型臂引导抽吸术过程中,抽吸出约3 mL的黄色液体,其下肢疼痛即刻缓解,手术终止;病例8患者行经皮C型臂引导抽吸术后症状无缓解,和其他6例患者一样最终进行了翻修手术,其中经椎间孔入路6例,椎板间入路1例。经治疗后NRS评分从平均(7.50±0.76)分降至(1.38±1.06)分(t=13.301,P<0.001);改良MacNab标准评价翻修手术疗效,优2例(25.00%),良6例(75.00%)。8例患者详细情况见表1。

表1 8例症状性PDP患者的临床特征和统计学指标

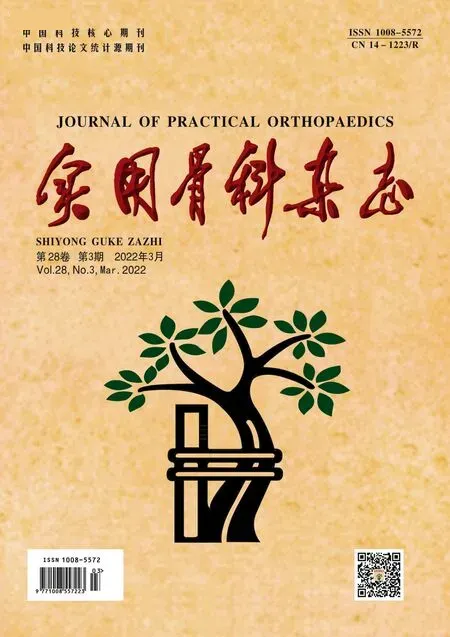

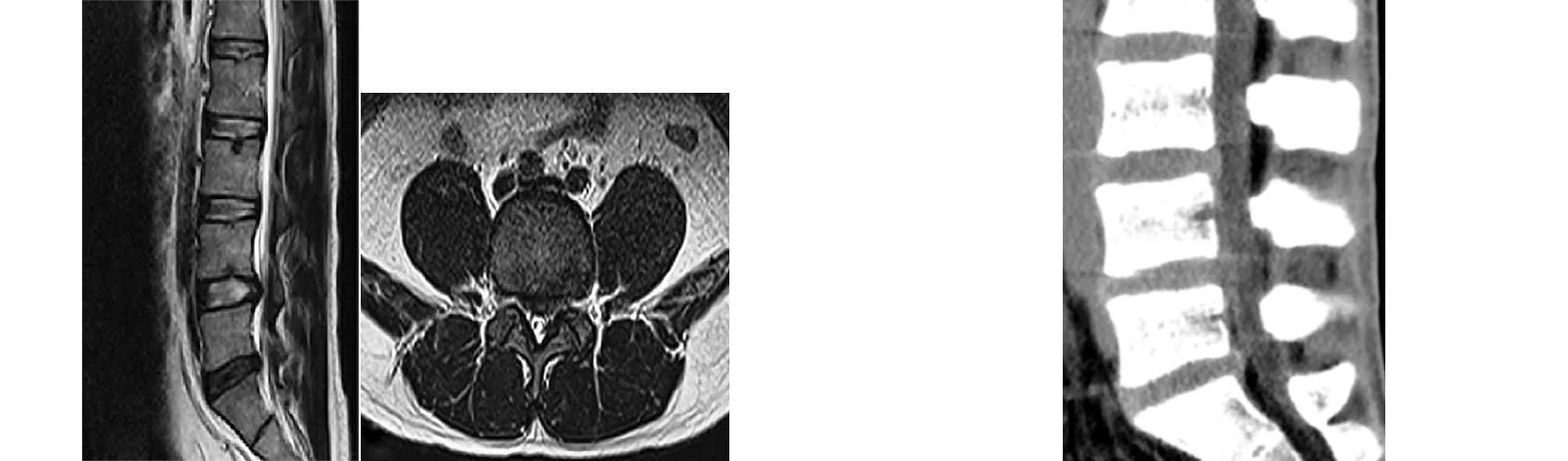

典型病例1(表1中病例2):27岁女性患者,因“腰痛伴双侧臀部酸痛半年,加重伴左小腿麻木10 d”入院。查体:NRS评分6分,L4~5棘突旁左侧压痛,左下肢有放射痛,左下肢L5皮节支配区浅感觉减退,左侧直腿抬高试验10°阳性,加强试验阳性,双侧股四头肌萎缩,左侧明显,左足拇指背伸肌力Ⅲ级。MRI示L4~5椎间盘旁中央型突出,略偏向左侧,L5神经根受压,双侧侧隐窝狭窄(见图1)。入院后保守治疗无效,在局麻下行经左侧椎间孔入路椎间孔镜下L4~5髓核摘除术,术中见左侧L5神经根受压解除,硬膜囊搏动良好,探查双侧神经根管通畅,无残余髓核,术中左侧直腿抬高试验阴性,术后左下肢麻木症状明显缓解,NRS评分1分,术后5 d复查CT示原突出髓核摘除彻底(见图2)。术后第4周,患者无诱因出现双侧臀部及双小腿前外侧酸痛,左侧小腿前外侧麻木,程度较术前严重,NRS评分7分,再次收入院。查体:L4~5棘突旁压痛,左下肢有放射痛,左侧直腿抬高试验20°阳性,右侧40°阳性,加强试验阳性,双侧股四头肌肌力Ⅳ级,双足足母指背伸肌力Ⅲ级。MRI:L4~5椎间盘层面T1WI低信号、T2WI高信号硬膜囊腹侧囊性占位,与椎间盘相通(见图3)。保守治疗6 d症状无缓解,再次在局麻下行左侧椎间孔入路椎间孔镜下L4~5囊性占位切除术,术中取出长约25 mm梭形囊性肿物并送病理检查,术后病理学示致密结缔组织,部分囊壁含有新生血管,未见椎间盘组织和上皮组织(见图4)。术后症状明显缓解,NRS评分1分,3个月后复查MRI示L4~5囊肿消失,硬膜囊及神经根无受压(见图5)。

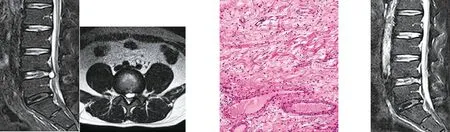

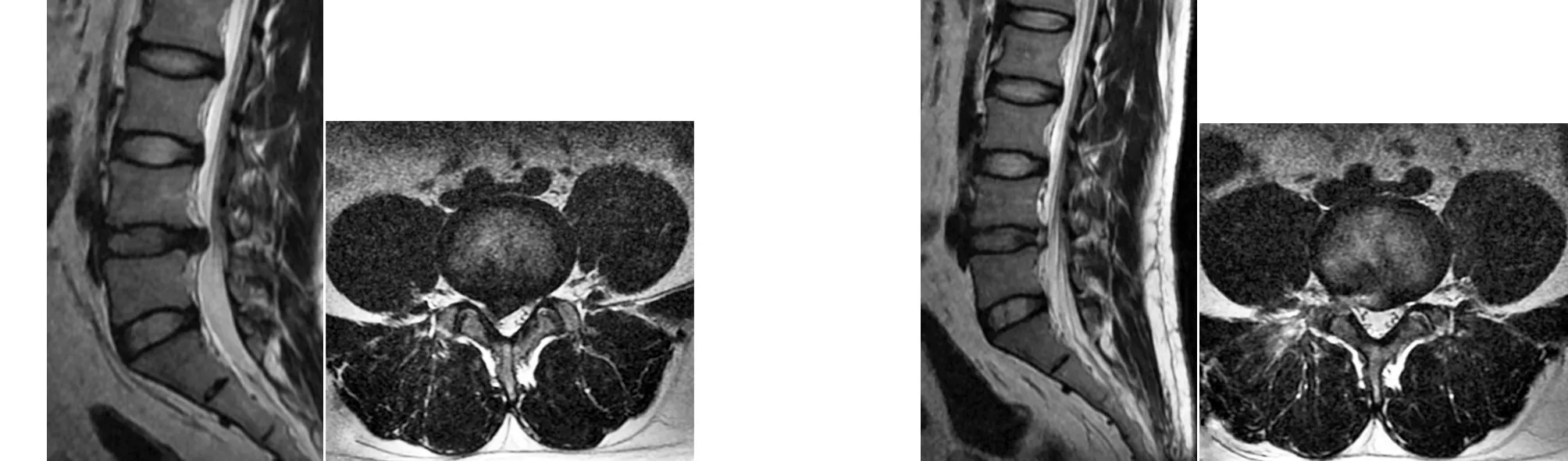

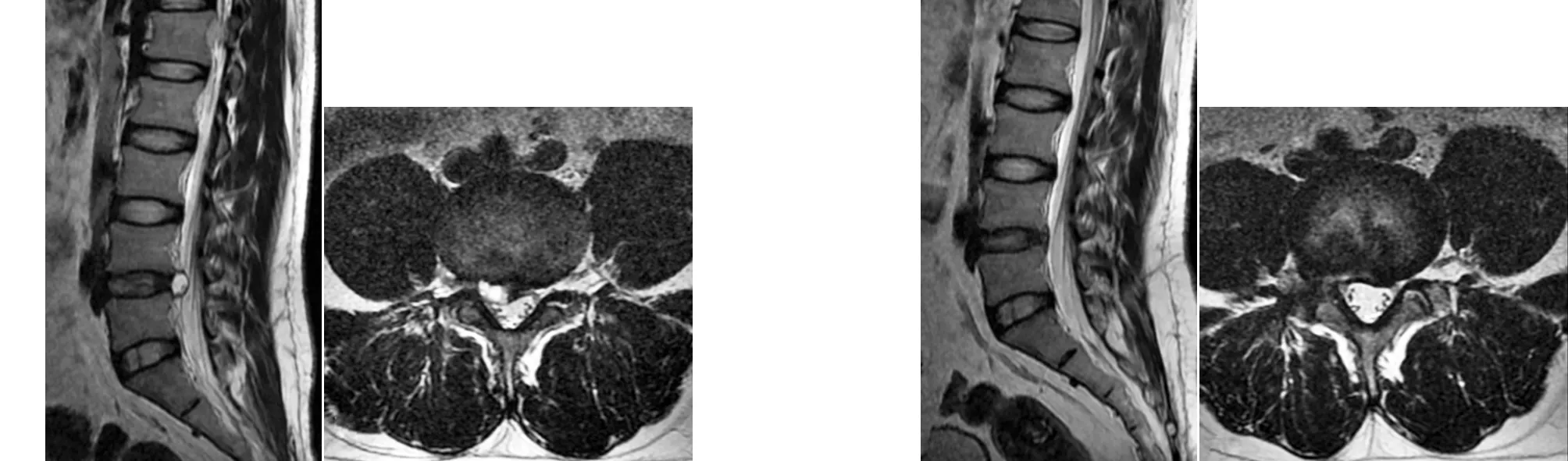

典型病例2(表1中病例6):23岁男性患者,因“反复腰部疼痛2年,再发伴右下肢疼痛1周”入院。查体:右下肢放射痛,NRS评分8分,L4~5棘突旁压痛,右侧明显,右小腿前外侧浅感觉减退,右侧直腿抬高试验20°阳性,加强试验阳性,右侧股四头肌轻度萎缩,右侧胫前肌肌力Ⅳ级,双下肢腱反射正常引出。MRI示L4~5椎间盘向右后方突出(见图6)。在局麻下行经右侧椎间孔入路椎间孔镜下L4~5髓核摘除术,术中右侧直腿抬高试验阴性,术后即刻右下肢疼痛症状明显缓解,NRS评分1分,术后1周复查MRI示原突出髓核摘除彻底(见图7)。术后第42天,患者弯腰提水时再发腰部酸痛伴右下肢放射痛,疼痛剧烈难忍,卧床休息后稍缓解,休息3 d疼痛仍难以忍受,来院就诊。查体:右下肢放射痛,NRS评分8分,L4~5右侧椎旁压痛明显,伴右下肢放射痛,右小腿前外侧浅感觉稍减退,右下肢肌力正常,右下肢直腿抬高试验30°阳性,加强试验阳性。MRI示原手术区出现硬膜外肿块,与椎间盘相通,T1WI呈低信号、T2WI呈高信号(见图8)。给予卧床制动、消炎止痛、脱水消肿等保守治疗1周后症状无缓解,且患者要求再次手术,再次在局麻下行右侧椎间孔入路椎间孔镜下L4~5假性囊肿切除术,术中见原椎间盘手术区域有一囊性肿块,压迫L5右侧神经根,肿块内含陈旧性血性液,术中完整切除假性囊肿,术后患者右下肢症状显著缓解,NRS评分为2分。翻修术后6个月复查MRI示原假性囊肿消失(见图9)。

图1 术前MRI T2加权像示L4~5椎间盘向右后方突出 图2 术后5 d CT示突出髓核摘除彻底

图3 术后第4周MRI示原手术区域出现T2高信号类圆形信号影,边界清楚 图4 翻修术后病理示致密结缔组织,未见椎间盘组织和上皮组织,部分囊壁含有新生血管 图5 翻修术后3个月MRI示原囊肿消失

图6 术前MRI T2加权像示L4~5椎间盘向右后方突出 图7 术后1周复查MRI示突出髓核摘除彻底

图8 术后45 d复查MRI示原手术区域出现T1低信号,T2高信号类圆形信号影,边界清楚 图9 翻修术后6个月复查MRI示原囊肿消失

3 讨 论

Kang等[5]报道腰椎内镜手术后PDP发生率为1%,但是该研究所有患者均为年轻、男性士兵,可能存在偏倚。Shiboi等[2]报道PDP的发生率仅为0.28%。在我国,并非每位患者术后都复查MRI,实际上却有一定数量的有轻微症状或无症状的PDP患者,因此PDP实际发生率无法预测。本研究从1 955例患者中仅观察到8例PDP患者,发病率为0.41%,由于存在轻微或无症状PDP而未确诊的患者或发生PDP但在其他医院治疗的患者,因此我们认为PDP实际发病率高于0.41%。

对PDP的诊断和鉴别诊断主要根据临床表现和影像学检查,其中MRI检查表现为T1WI低信号、T2WI高信号囊性占位影并与椎间盘相通是确诊PDP的主要影像学方法。本研究8例患者其病情发展过程具有以下特点:(1)多数为青年男性,均接受内镜手术治疗;(2)初次手术后症状均缓解;(3)症状缓解一段时间后无明显诱因再次出现与术前相似的下肢根性疼痛;(4)疼痛剧烈或快速加重,NRS评分达7分或以上且疼痛持续存在,或者短时间内NRS评分快速升高,并且保守治疗无效;(5)MRI表现:囊肿位于原椎间盘切除部位,与椎间盘相通,MRI呈现T1WI低信号,T2WI高信号表现,囊肿压迫硬膜囊和神经根,且囊肿较大、向上或向下游离、位于侧隐窝或中央区域;(6)患者短时间内接受翻修手术,术中见囊液多为血性或血清,翻修术后结果令人满意。

我们检索到12篇关于PDP的文献[2-3,5-14],共报道43例PDP,其中男性患者38例,年龄16~60岁,平均(26.4±9.2)岁;女性5例,年龄14~57岁,平均(30.6±16.9)岁;L3~4水平者3例(7.0%),L4~5水平者25例(58.1%),L5S1水平者15例(34.9%)。分析文献我们发现,年轻男性患者L4~5水平发生PDP更常见。本研究中共有7例男性,平均年龄(27.7±16.2)岁,其中L4~5水平者4例,占总研究对象的一半,总体上与文献报道一致。分析原因,我们认为青年男性工作量、运动量大,发生腰椎间盘突出症后这类人群倾向于微创治疗,微创术后其制动、休息时间短,造成纤维环修复不良,且L4~5椎间盘突出多采用椎间孔入路,该入路对后纵韧带侧方损伤较多,上述因素导致青年患者容易发生PDP。

PDP的常见临床表现是术后复发性神经根痛,临床上多被认为是椎间盘突出复发[15],因此,需行MRI检查和手术病理检查与术后椎间盘再次突出鉴别。突出的椎间盘MRI在T1WI和T2WI上都呈现低信号,而PDP在T2WI上呈边界清晰、囊性变化的高信号。本研究中8例患者MRI均符合PDP信号改变;术中见PDP多具有暗红色的囊膜,不含椎间盘碎片;术后病理切片多为致密结缔组织和炎性细胞浸润。

Young[3]和Chung等[14]认为椎间盘突出诱发炎症反应,肉芽组织在椎间盘周围形成假膜,如没有去除假膜,术后椎间盘内的液体、血液外渗、积聚,最终和假膜共同形成PDP。我们倾向认同该PDP形成机制,因为在本研究中大多数是年轻患者,其纤维环自身修复能力强,且手术仅摘除突出的髓核组织,局部形成囊性空腔,术后椎间盘内的液体、渗出的血液吸收不完全,在此空腔内积聚,最终形成PDP。脊柱内镜下腰椎间盘切除术常规有椎间孔和椎板间两种入路方式,据报道[5],与经椎间孔入路相比,椎板间入路对组织干扰和损伤较多,与PDP形成相关。但是本研究病例中首次手术入路为经椎间孔入路6例,椎板间入路2例,因此我们认为手术入路与PDP的形成可能没有明显关系。

PDP的治疗方法仍有争议,在所有回顾性研究中,保守治疗、C型臂/CT引导抽吸和/或注射、微创手术是治疗PDP的主要方法,大部分患者通过保守治疗症状可缓解,囊肿吸收[4,16-17]。但是,本研究中所有患者初期均采取保守治疗,患者症状缓解不明显,部分患者疼痛呈持续性加重趋势。在病例7中,行经皮抽吸治疗后患者疼痛减轻,未进一步行翻修手术,这表明经皮抽吸治疗是一种创伤较小的治疗方法,与文献报道基本一致[9,14]。但是,C型臂/CT引导的抽吸和/或注射不能取出囊壁,如果PDP是多囊结构,经皮抽吸难以抽吸完全,可能导致PDP复发。回顾文献显示抽吸和/或注射短期随访效果较好,但复发率较高[3,7,18]。在病例8中,经皮抽吸后患者症状没有改善,最后进行了翻修手术。我们认为由MRI证实的囊性病变较前突出椎间盘增大、发生上下游离等情况,会导致硬膜囊或神经根受压而引起剧烈疼痛,这种情况保守治疗可能难以奏效,翻修手术是一种有效的治疗方法。

本研究中7例患者均接受翻修手术,术后恢复良好。在行翻修手术时,我们发现PDP和硬膜囊、黄韧带及椎间盘组织周围黏连严重,且血供丰富,在去除PDP时易出血,因此,行翻修手术时应仔细分离黏连组织,并尽可能取出PDP所有囊腔和包膜,如果囊肿难以完全去除,可通过射频凝集术进行纤维环成形术,以降低PDP复发的可能性[7]。由于PDP为罕见的脊柱内镜术后并发症,因此本研究存在样本量小的局限,仅观察到8例患者的局限性,后期仍需大样本的数据进一步研究。

综上所述,脊柱内镜术后PDP形成是一种罕见的术后并发症,有症状的PDP多见于年轻男性患者,脊柱外科医生应将其与腰椎间盘突出症术后复发区别开来,其鉴别主要依靠MRI检查。行翻修手术的PDP患者主要表现为剧烈疼痛、进展迅速,并至少具有以下三个MRI特征之一:PDP较大、向上或向下游离、位于侧隐窝或椎间孔区域。对于症状典型的PDP患者,建议及时行翻修手术,在翻修手术时尽可能完全切除囊肿。