采用侧开口推注套管行椎体成形术的疗效分析

2022-03-29张学伟李士春

张学伟,李士春

(首都医科大学石景山教学医院,北京市石景山医院骨科,北京 石景山 100043)

经皮椎体成形术(percutaneous vertebroplasty,PVP)是治疗骨质疏松性椎体压缩骨折(osteoporotic vertebral compression fractures,OVCF)的主要方式之一,能明显的缓解腰背部疼痛症状[1-2]。经典的PVP手术是骨水泥经远端的末端开口套管进入椎体,其弥散方向难以把控,容易造成骨水泥弥散不佳及骨水泥渗漏。目前有少量文献报道使用远端侧开口推注套管注入骨水泥,其疗效尚不明确。本研究回顾性分析2016年5月到2020年4月在北京市石景山医院骨科治疗的72例单节段OVCF患者,采用侧开口推注套管行PVP手术治疗,进一步研究其疗效,结果报告如下。

1 资料与方法

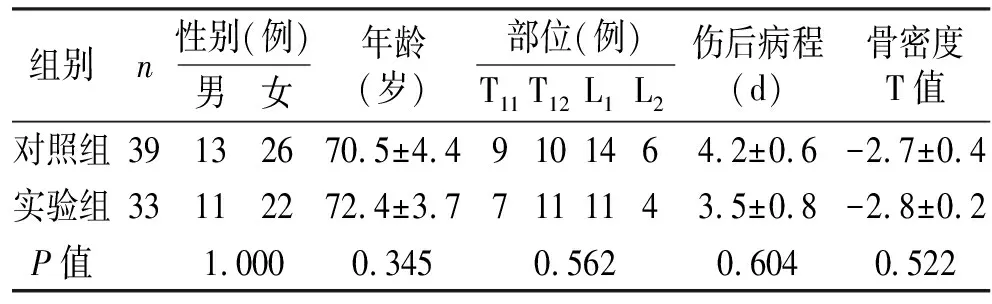

1.1 一般资料 72例单节段OVCF患者,男24例,女48例;年龄62.0~83.0岁,平均(71.6±4.6)岁。脊柱骨折部位为T11~L2节段,其中T11椎体16例,T12椎体21例,L1椎体25例,L2椎体10例,所有椎体压缩程度小于1/3。所有病例均有腰背部疼痛,无脊髓或神经功能损害症状及体征,受伤后病程均小于2周。所有患者均行PVP手术,其中39例患者采用末端开口骨水泥套管(对照组),33例患者采用远端侧开口骨水泥套管(实验组)。比较两组患者年龄、性别、骨密度、骨折部位及受伤后病程,差异无统计学意义(P>0.05,见表1)。

1.2 纳入及排除标准 纳入标准:(1)所有患者均为骨质疏松性脊柱骨折;(2)骨折节段为胸腰段,即T11~L2节段;(3)患者脊柱骨折受伤原因为非暴力性骨折;(4)患者症状为腰背部疼痛,伴或不伴有胸腹部不适。排除标准:(1)爆裂骨折,CT显示椎管后壁不完整;(2)凝血功能障碍;(3)因肿瘤所致病理性骨折;(4)伴有脊髓神经受压或脊柱明显畸形。

表1 两组患者一般资料比较

1.3 治疗方法 对照组:强化麻醉后,患者俯卧位。C型臂X线机前后位透视定位骨折椎体并体表标记。消毒铺巾,于标记处棘突双侧旁开2.5~3.5 cm局部麻醉后,各行皮肤切口约0.5 cm。穿刺套件进针直达骨质,前后位透视左右穿刺针末端的起始位置,分别位于椎弓根投影的8-11点及1-3点的位置,缓慢进针并间断透视,最终透视下明确穿刺针约位于椎体内后1/3处。更换套筒,混合骨水泥,将骨水泥经注射器注入末端开口的套管内,插入套筒内,于骨水泥“拉丝期”开始少量多次注入骨水泥,于骨水泥“牙膏期”增加每次推注量,间断透视,监测骨水泥弥散情况,如发生渗漏则延迟推注或停止推注。最终骨水泥椎体填充量为3~6 mL。

实验组:与对照组的操作及处理基本一致,不同点是使用的推注套管为远端侧开口的套管。

1.4 术后处理 术后予以卧床、止痛及消肿对症治疗,常规吸氧及心电监护;术后第2天鼓励患者下地活动;给予钙尔奇D600口服、密盖息肌肉注射进行抗骨质疏松治疗。

1.5 评价标准 (1)记录并比较两组患者的骨水泥渗漏情况及骨水泥在椎体内的弥散情况。(2)采用疼痛视觉模拟评分(visual analogue scale,VAS)评定患者术前及术后1周、术后1个月疼痛程度,两组进行比较。(3)记录并比较两组患者的骨水泥填充量。

2 结 果

所有患者手术均顺利完成,无穿刺损伤脊髓、神经及骨水泥向椎管内渗漏并发症发生,无肺栓塞并发症的发生。对照组有7例向椎旁或椎间隙渗漏,实验组有3例向椎旁或椎间隙渗漏。所有患者均随访1个月。

两组患者治疗前VAS比较差异无统计学意义(P>0.05),治疗后1周及1个月较术前均有所缓解,差异有统计学意义(P<0.05);两组患者VAS治疗后1周及治疗后1个月组间比较,差异无统计学意义(P>0.05,见表2)。

对照组骨水泥平均注入量(4.3±0.8)mL,实验组平均注射量(4.6±0.8)mL,两组骨水泥注入量比较差异无统计学意义(P=0.096)。骨水泥弥散情况:对照组有18例患者骨水泥在椎体内未左右贯通,21例左右贯通;实验组有7例患者骨水泥在椎体内未左右贯通,26例左右贯通;两组比较差异有统计学意义(P=0.027)。术中骨水泥渗漏情况:对照组有32例患者骨水泥未渗漏,7例渗漏;实验组有30例患者骨水泥未渗漏,3例渗漏;两组比较差异无统计学意义(P=0.459)。

表2 两组患者治疗前后疼痛VAS比较分)

对照组典型病例为一80岁女性患者,不慎摔伤后3 d入院,症状为腰背部疼痛,翻身及坐起时明显,伴腹胀、便秘,患者双下肢活动感觉良好。入院完善检查,明确诊断为L2椎体OVCF,骨折压缩程度未超过1/3,在局麻强化下行L2椎体骨水泥填充术。手术采用末端开口的推注套管,术中椎体内骨水泥未充分弥散,左右未贯通,骨水泥未向外渗漏。患者术前疼痛VAS评分8分,术后4分,疼痛缓解。手术前后影像学资料见图1~3。

实验组典型病例为一78岁女性患者,搬重物后腰背部疼痛1周入院,症状为腰背部疼痛,翻身及坐起时明显,无腹胀,患者双下肢活动感觉良好。入院完善检查,明确诊断为L2椎体OVCF,骨折压缩程度未超过1/3,在局麻强化下行L2椎体骨水泥填充术。采用侧开口的推注套管行椎体成形术,术中椎体内骨水泥充分弥散,左右贯通。患者术前疼痛VAS评分7分,术后2分,疼痛缓解。手术前后影像学资料见图4~6。

3 讨 论

PVP和椎体后凸成形术(percutaneous kyphoplasty,PKP)是目前治疗OVCF的常用方法,均能明显的缓解疼痛症状。PVP较PKP手术的优点是手术时间短,且性价比高,其缺点为骨水泥渗漏及骨水泥弥散不佳的风险较高[1,3]。一般的骨水泥椎旁渗漏患者无明显不适,但椎管内渗漏及肺栓塞则可引起严重的并发症[4-5];而骨水泥弥散不佳短期内一般不会影响患者的症状缓解,但由于其内及相邻椎体应力分配不均,远期可致手术椎及邻椎发生再骨折[6]。

图1 术前正侧位X线片示L2椎体变扁 图2 术前MRI示L2椎体新鲜压缩骨折 图3 术后X线片示双侧骨水泥未左右贯通,右下方骨水泥填充欠充实

图4 术前正侧位X线片示L2椎体变扁 图5 术前MRI示L2椎体新鲜压缩骨折 图6 术后X线片示双侧骨水泥充分弥散,骨水泥未向外渗漏

经典的椎体成形术中采用的骨水泥推注套管为远端末端开口,骨水泥弥散方向单一,不能直接控制骨水泥的弥散方向。目前椎体成形术中有远端设计为侧开口的推注套管,以期在不改变经典椎体成形术的时间短、性价比高的优势下,进一步改善骨水泥的弥散情况及降低骨水泥渗漏风险。但目前相关的文献资料报道不多,对其疗效不明确,为此我们进行了进一步的研究。

本研究中比较两组患者术后1周及1个月时疼痛缓解情况差异无统计学意义,说明两个治疗方法对疼痛的缓解无差异,与既往的相关研究结果[7-8]一致。椎体成形术缓解疼痛的机制:稳固患椎,增加椎体机械稳定性;承担部分轴向应力,减少对椎体内神经的刺激;骨水泥聚合时的热效应致椎体内部与周围神经组织变性甚至坏死[9]。由于都填入了有效量的骨水泥,故均可明显缓解疼痛。在骨水泥弥散情况方面,实验组两侧贯通的弥散效果较对照组要好,且差异有统计学意义。叶林强等[10]一项靶向椎体成形术的研究中也采用了侧开口推杆推注骨水泥,取得了较好的填充效果。原因可能为:改变了骨水泥的流注方向,直接减轻了其弥散压力;在最开始时即向希望弥散的方向推注骨水泥,即侧方开口指向内侧,容易实现骨水泥弥散。需提及的是,虽然侧方开口是改善骨水泥弥散的一个重要因素,但其他因素亦不能忽视。本研究开始注入骨水泥的时间是骨水泥拉丝期,而不是牙膏期,这也有利于骨水泥的弥散,这在薛厚军等[11]的研究中也有重点提及。本研究评估骨水泥弥散的标准是两侧是否贯通,在实际操作中侧开口套管也有利于控制向四周的弥散。骨水泥良好弥散的意义在于充分缓解疼痛、平衡手术椎及邻近椎的应力分布,否则容易造成应力分配不均及脊柱正常的力学传导、加速椎间盘的退变[12-13]。研究表明,PVP中骨水泥于伤椎内的位置分布是影响其生物力学的重要因素,当骨水泥呈中位分布时,可使椎体两侧的刚度均衡增加,促进椎体抵抗变形的能力大大增加,有效防止PVP术后远期椎体的力学偏转,进而防止再骨折的发生[14];Tan等[15]的研究显示,在PVP手术中骨水泥充分弥散可降低伤椎及邻椎骨折的再发生率,且伤椎前缘的高度更容易保留;王芳芳等[16]的一项随访研究发现,骨水泥弥散越好的患者在术后3个月时骨丢失量越小,脊柱Cobb角丢失的也越少,且预后更好。因此,实现骨水泥在椎体内的均匀分布对预防再骨折的发生及伤椎的骨丢失有积极意义。

理论上侧开口套管能实现良好的骨水泥弥散,从而可进一步实现更多的骨水泥填充及低渗漏风险。Heini等[17]在尸体研究中应用侧方开口的骨水泥推杆,结果显示除了骨水泥弥散更佳外,还有更多的骨水泥填充量和较低的骨水泥渗漏风险。李继刚等[7]在一项研究中也得出了使用侧方开口骨水泥套管可降低骨水泥的渗漏率的结论,认为其原因是在注入骨水泥时主要朝着椎体的中心方向打入,从而避开了椎体骨折裂缝或骨缺损处。但本研究中两组患者骨水泥填注量及骨水泥渗漏差异无统计学意义,这与叶林强等[10]的研究结果一致。我们分析原因可能包括:(1)手术中骨水泥的填注标准有较大的主观性,一般都追求比较充分的弥散效果,只有在出现了骨水泥渗漏或者患者不适的情况下才停止注入骨水泥。这就可能导致实验组在达到了初始合格的弥散效果后继续注入骨水泥,而对照组未到达两侧贯通时也继续注入,综合比较两者的注入量没有显著差异。(2)双侧穿刺下侧开口套管可能未对骨水泥渗漏产生有统计学意义的降低,是因为虽然侧开口套管有利于骨水泥的弥散,但一旦弥散相对均匀或者低压区被填充后,骨水泥再均匀弥散的压力则进一步增大。由于PVP手术中没有像PKP手术中一样的球囊扩张过程,在椎体内不存在明显的空腔低压区,继续注入骨水泥则骨水泥仍会向其他低压区流动从而造成血管内、椎旁或椎间隙渗漏,这个过程与经典的末端开口的套管是基本一致的。综合上述分析,作者认为术中使用侧开口骨水泥套管治疗OVCF仍需高度警惕骨水泥渗漏的发生。

本研究的不足之处:研究病例较少,仍需进一步扩大样本量进行系统及更深入的分析;没有进行长时间的随访,尽管初步的研究结果显示侧开口套管能实现较好的弥散效果,理论上可降低椎体再骨折的发生率,但仍需进一步的研究证实。

总之,在椎体成形术中采用侧开口骨水泥套管治疗OVCF取得了较好疗效,患者的疼痛程度明显缓解,骨水泥更容易实现两侧的贯通弥散,值得临床推广。但是骨水泥渗漏风险仍存在,在使用过程中仍需谨慎。