双侧分层立体穿刺椎体成形术治疗OVCF的临床研究

2022-03-29李大刚苏健周其璋陈世忠

李大刚,苏健,周其璋,陈世忠

(中山市中医院骨四科,广东 中山 528400)

随着我国人口老龄化程度加剧,骨质疏松性椎体压缩骨折(osteoporotic vertebral compression fracture,OVCF)患者越来越多见,严重影响老年人的生活质量。经皮椎体成形术(percutaneous vertebroplasty,PVP)是治疗OVCF的常用方法。既往研究[1]发现骨水泥的弥散分布情况对术后疗效有一定的影响,特别是椎体内骨水泥矢状面分布是否连接上下终板,对术后椎体再塌陷及再发骨折有一定的影响。为达到骨水泥均匀弥散分布,双侧分层立体穿刺方法较传统的双侧穿刺方法具有一定的优势[2]。但既往的双侧分层立体穿刺方法技术标准模糊,缺乏前瞻性临床观察。本研究采用双侧分层立体穿刺椎体成形术治疗OVCF,并将该方法与传统的双侧穿刺椎体成形术进行前瞻性队列研究,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 纳入及排除标准 纳入标准:(1)年龄≥55岁;(2)临床诊断为新鲜单椎体OVCF,保守治疗效果不佳;(3)椎体骨折不愈合等不适合保守治疗患者;(4)骨折部位为T11~L5节段。排除标准:(1)椎体转移瘤、骨髓瘤、结核、感染等原因所致椎体病理性骨折;(2)陈旧畸形愈合的OVCF;(3)多发椎体OVCF;(4)严重压缩骨折,存在椎管占位,不适合PVP。

1.2 一般资料 本研究纳入2019年1月至2019年12月在中山市中医院行双侧穿刺入路椎体成形术的OVCF病例共149例。行双侧分层立体穿刺椎体成形术(双侧分层立体穿刺组)53例,其中男13例,女40例;年龄58~91岁,平均(73.8±8.5)岁;骨密度T值(-3.44±1.42);术前视觉模拟评分(visual analogue scale,VAS)评分(6.1±1.1)分。椎体节段:T113例,T1211例,L121例,L28例,L38例,L41例,L51例。行传统双侧穿刺椎体成形术(传统双侧穿刺组)96例,其中男20例,女76例;年龄57~89岁,平均(73.2±8.2)岁;骨密度T值(-3.74±1.19);术前VAS评分(6.0±1.1)分。椎体节段:T112例,T1216例,L135例,L223例,L37例,L48例,L55例。两组患者一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。

1.3 手术方法

1.3.1 双侧分层立体穿刺椎体成形术 患者取俯卧位。数字减影血管造影(digital subtraction angiography,DSA)透视定位,以双侧椎弓根体表投影点位外1.0~2.5 cm为穿刺点。常规消毒铺巾,局部1%利多卡因浸润麻醉。在DSA透视引导下穿刺,双侧均在椎弓根外缘与横突结合部穿刺,当穿刺针在正位透视下到达椎弓根内侧缘时,在侧位透视下到达或者刚刚越过椎体后缘。一侧穿刺针朝向椎体上部1/3,另一侧穿刺针朝向椎体下部1/3,两侧穿刺针可交叉或平行。当穿刺针在正位透视下到达或靠近棘突时,在侧位透视下到达椎体前1/3。调配好骨水泥,待骨水泥处于拉丝期时缓慢分次推注骨水泥,若骨水泥达到椎体后壁或出现渗漏立即停止推注。待骨水泥硬化后旋转拔出穿刺针,局部按压止血。

1.3.2 传统双侧穿刺椎体成形术 患者取俯卧位。DSA透视定位,以椎弓根体表投影3点位和9点位外1~2 cm为穿刺点。常规消毒铺巾,局部1%利多卡因浸润麻醉。在DSA透视引导下穿刺,双侧均在椎弓根外缘穿刺,当穿刺针在正位透视下到达椎弓根内侧缘时,在侧位透视下到达或者刚刚越过椎体后缘。继续穿刺,在侧位透视下到达椎体前1/3。调配好骨水泥,待骨水泥处于拉丝期时缓慢分次推注骨水泥,若骨水泥达到椎体后壁或出现渗漏立即停止推注。待骨水泥硬化后旋转拔出穿刺针,局部按压止血。

1.4 术后处理 术后患者均常规抗骨质疏松治疗,口服碳酸钙/维生素D600 mg,每日1次;阿仑膦酸钠片70 mg,每周1次,或静滴唑来膦酸5 mg每年1次。术后第2天及3个月常规复查X线。

1.5 疗效评价 记录手术时间、透视次数、骨水泥注入量、骨水泥分布、骨水泥渗漏、椎体前壁高度、椎体后壁高度情况,记录术前、术后3 d以及术后3个月VAS,同时观察有无肺栓塞、感染、心脑血管并发症等不良事件发生。

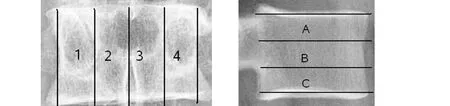

1.5.1 骨水泥分布情况评价 在冠状面上将椎体分为1、2、3、4区(见图1a),矢状面上分为A(上1/3)、B(中1/3)、C(下1/3)区(见图1b)。所有病例均为双侧穿刺,在冠状面上均达到了4区分布,双侧分层立体穿刺组在矢状面上均达到3区分布,传统双侧穿刺组在矢状面上大部分能达到3区分布,少部分分布在2个区。

a 骨水泥冠状面分区 b 骨水泥矢状面分区

1.5.2 椎体前壁及后壁高度测量 利用影像PACS系统的测量功能,在侧位X线片上测量椎体前壁及后壁的高度值。

1.5.3 骨水泥渗漏情况评价 根据骨水泥渗漏途径不同,分为4型[3-4]:经椎基底静脉型(B型)、经椎体节段静脉型(S型)、经骨皮质型(C型)和椎间盘内渗漏型(D型)。

1.5.4 疼痛评价 采用VAS评估患者术前、术后3 d和术后3个月随访时的腰痛情况。

2 结 果

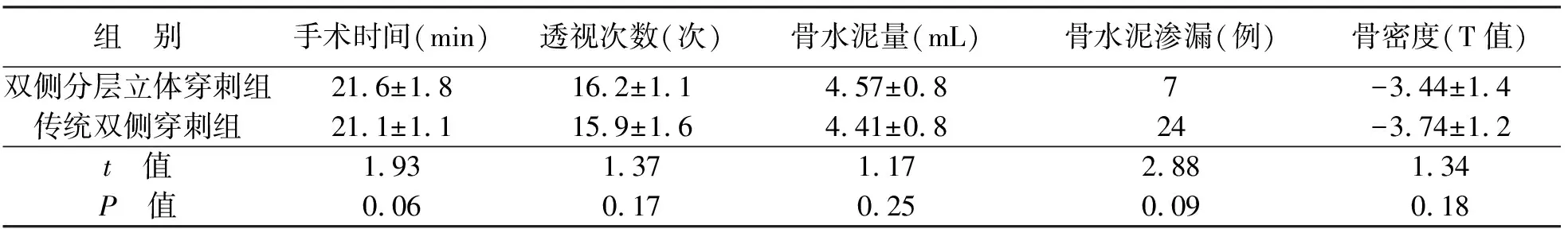

两组患者手术过程均顺利,未发生肺栓塞、感染、心脑血管并发症等不良事件。两组手术时间、骨水泥注射量差异无统计学意义(P>0.05)。两组患者至少随访3个月,术后3 d VAS评分差异无统计学意义(P>0.05),双侧分层立体穿刺组术后3个月VAS评分低于传统穿刺组,差异有统计学意义(P<0.05)。两组患者椎体前、后壁高度在术后3d无明显差异(P>0.05),术后3个月双侧分层立体穿刺组椎体前、后壁高度优于传统双侧穿刺组,差异有统计学意义(P<0.05,见表1~2)。

双侧分层立体穿刺组共7例骨水泥渗漏,C型4例,D型3例。传统双侧穿刺组共24例骨水泥渗漏,C型8例,D型8例,S型5例,B型3例。两组总体骨水泥渗漏差异无统计学意义,但双侧分层立体穿刺组B型及S型无一例渗漏。

表1 两组患者术中情况

表2 两组患者术后情况

传统双侧穿刺组典型病例为一72岁女性患者,平地跌倒致腰痛、活动受限1 d入院,骨密度-4.0,诊断为OVCF。采用传统双侧穿刺PVP方法治疗,术后腰痛明显缓解,术中及术后发现骨水泥在椎体矢状面A区分布不良,术后3个月复查骨折椎体进一步压缩。手术前后影像学资料见图2~5。

双侧分层立体穿刺组典型病例为一64岁女性患者,平地跌倒致腰痛、活动受限9 d入院,骨密度-4.1,诊断为OVCF。采用双侧分层立体穿刺PVP方法治疗,术后腰痛明显缓解,术中及术后发现骨水泥在椎体内分布良好,术后3个月复查骨折椎体高度维持良好。手术前后影像学资料见图6~9。

3 讨 论

PVP是治疗OVCF的重要方法,特别适合高龄OVCF患者。该类患者基础疾病多、不适宜长期卧床保守治疗,PVP可以达到快速止痛、恢复日常活动的目的。既往曾有研究[5]认为,单侧穿刺与双侧穿刺的近期临床疗效相近,但单侧穿刺手术时间短、费用低,从而推荐单侧穿刺;但近年来研究[6]发现,双侧穿刺的远期临床疗效优于单侧穿刺,在维持椎体高度、脊柱后凸角度等方面均优于单侧穿刺,从而推荐双侧穿刺。有单侧穿刺后临床效果不佳,需要二次手术对侧穿刺治疗的报道[7],结果均显示双侧穿刺具有一定的临床需要。

图2 术前核磁提示L1新鲜压缩骨折,骨髓水肿为主要表现

图3 术中图像示骨水泥在椎体矢状面A区弥散不佳 图4 术后3 d X线片示骨水泥在椎体矢状面A区分布不良 图5 术后3个月X线片示椎体高度再压缩

图6 术前核磁提示L3新鲜压缩骨折,骨髓水肿为主,椎体下缘见骨折线

图7 术中图示穿刺针在椎体内交叉分布,骨水泥在椎体内弥散良好

图8 术后3 d X线片示骨水泥分布良好 图9 术后3个月X线片示椎体高度维持良好

单侧穿刺与双侧穿刺的选择,实际上反映出骨水泥在椎体内的分布具有重要影响。既往曾有研究[5]认为,少量骨水泥注射即可达到止痛作用,并且骨水泥渗漏率低,从而推荐少量骨水泥注射方法。但骨水泥量过少会导致骨水泥分布不良,无法稳定骨折椎体,对核磁显示骨髓水肿为主的OVCF患者效果较好,但对椎体明显断裂或椎体骨折不愈合患者,容易出现卧床时疼痛缓解,起床活动时仍然疼痛的临床现象,后期椎体再压缩率高,甚至出现椎体塌陷。大量研究表明[8-11],PVP术后临床疗效与骨水泥分布密切相关,特别是T11~L5节段,若椎体高度较大,单侧穿刺或传统双侧穿刺难以达到骨水泥矢状面良好分布。本研究的临床结果与之类似,术后3 d两组椎体前、后壁高度无明显差异(P>0.05),但术后3个月双侧分层穿刺组椎体前、后壁高度优于传统双侧穿刺组,差异有统计学意义(P<0.05)。

针对骨水泥分布类型,各项临床研究的评价标准不一。王芳芳等[10]的研究根据术中或术后X线片将骨水泥弥散分布分为3级,1级弥散等级组(正位骨水泥投影≤1/2,侧位≤1/2,骨水泥弥散≤25%)、2级弥散等级组(正位或侧位任一个体位骨水泥≤1/2,另一个体位>1/2,骨水泥弥散25%~50%)及3级弥散等级组(正位或侧位骨水泥弥散均>1/2,骨水泥弥散>50%)。结果表明骨水泥弥散分布等级越高,术后疼痛程度越轻,功能障碍指数越低,骨丢失量越小。这种评价方法虽然简单易行,但评价较粗糙、不够准确。谢辉等[12]的研究根据椎体解剖学形态在脊柱正位X线片将椎体进行解剖学分型,以过双侧椎弓根内缘垂线、脊柱正中垂线将椎体分为4区,根据分区将骨水泥在正位片X线上的弥散分布情况分为5型,Ⅰ型为1~4区,Ⅱ型为2~3区,Ⅲ型为1区和4区,Ⅳ型为1区和2区或3区和4区,V型为1区或4区。结果表明,骨水泥在椎体内呈Ⅰ~Ⅲ型弥散分布可更好地缓解疼痛。这种评价方法更加简单易行,但主要评价骨水泥在椎体内的冠状位分布,未评价骨水泥在椎体内的矢状位分布。唐冲等[13]的研究运用CT三维重建观察高黏度骨水泥的弥散情况,分为单侧弥散分布、双侧不对称弥散分布及双侧对称弥散分布。结果表明,骨水泥对称的弥散至椎体前柱两侧以及椎体上下终板,可获得更好的生物力学性能,增加伤椎刚度和强度,减少手术椎体再骨折风险。这种评价方法比较详细,但需要术后复查CT,辐射较高、费用较高,难以临床推广。本研究是在4区分布基础上,增加了矢状位骨水泥分布评价,对骨水泥的分布评价相对全面、简单。

虽然各研究的骨水泥分布评价标准不一,但各研究均认为骨水泥在椎体内均匀弥散的病例临床疗效较好。为达到骨水泥在椎体内的均匀弥散效果,双侧穿刺较单侧穿刺具有明显优势,传统的双侧穿刺未注重穿刺针在椎体矢状面位置,导致骨水泥在冠状位分布较好,矢状位有时分布不佳,无法连接椎体上下终板。近年来,已经有研究表明[1],骨水泥连接椎体上下终板可取得更好的临床疗效,减少后期骨折椎体塌陷及相邻椎体再骨折风险。作者的双侧分层立体穿刺方法,技术标准明确,强调双侧穿刺针在冠状面上尽量达到棘突,矢状面位于椎体上1/3及下1/3,这样可以达到骨水泥冠状面及矢状面均弥散较好,既保证了短期临床疗效,又有利于远期维持椎体高度,减少椎体进一步塌陷。而且由于椎基底静脉位于椎体中央,穿刺针在矢状面上避开椎体中央,有利于减少骨水泥沿椎基底静脉渗漏到椎管内风险,从临床结果来看两组总体骨水泥渗漏差异无统计学意义,但双侧分层立体穿刺组B型无一例渗漏。

当然,本研究虽然为前瞻性队列研究,但并未限定OVCF椎体骨折类型,可能导致研究结果存在一定的偏倚。尽管如此,本研究为双侧分层立体穿刺椎体成形术的前瞻性研究,有明确的技术标准,具有一定的临床价值。

综上所述,与传统双侧穿刺椎体成形术相比,双侧分层立体穿刺椎体成形术骨水泥弥散更加均匀,减少骨水泥B型及S型渗漏,更有利于维持椎体高度,适合T11~L5节段OVCF,值得进一步探索研究。