超声骨刀联合硫酸钙人工骨植入在腰椎管肿瘤手术中的应用

2022-03-29史良阎涛王汉斌王科大刘龙奇苏亦兵

史良,阎涛,王汉斌,王科大,刘龙奇,苏亦兵

(北京积水潭医院神经外科,北京 100035)

椎管内肿瘤是最常见的椎管内占位性病变,神经外科多采用切除棘突椎板显露肿瘤,以达到肿瘤全切,解除神经压迫的目的。其手术效果确切,但随访发现椎板切除后易造成脊柱不稳及远期迟发性脊柱畸形,有研究发现各类相关并发症高达21%~42%[1-2]。为了恢复解剖结构,维持脊柱后柱结构稳定,Raimondi等[3]提出棘突椎板回植成形,多种棘突椎板回植方法陆续出现,如采用骨刀、磨钻、铣刀等[4-6],随着手术工具的进步,超声骨刀以切骨效率高、精确可控、骨槽窄、产热小等优点广泛在临床应用[7-8],但棘突椎板复合体回植后对位不佳、愈合不良、骨吸收或骨不连等并发症仍较常见,尤其腰椎术后患者更易出现钉板松动脱落,甚至出现椎板内陷、椎管狭窄等问题,为进一步改善棘突椎板复合体回植后愈合不良、骨吸收或骨不连等问题,需要用骨替代物来填充骨质缺损、介导自体骨长入,而医用硫酸钙人工骨,作为一种良好的骨传导基质,值得进一步研究。2018年1月至2021年1月,本文对79例腰椎椎管肿瘤的患者采用了超声骨刀棘突椎板回植的基础上,行硫酸钙人工骨植入的方法,取得了良好效果,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 纳入标准:(1)腰椎椎管内肿瘤行肿瘤切除,单纯椎板成形术;(2)临床及病理资料完整,包括术后至少6个月的临床及医学影像学随访。排除标准:(1)联合其他入路的腰椎椎管肿瘤手术;(2)手术时患者大于18岁;(3)肿瘤累及椎体及小关节者;(4)既往无腰椎手术病史者。

2018年1月至2021年1月,79例腰椎椎管内肿瘤患者采用超声骨刀系统(OT8SNL,超声加长切骨刀,0.8 mm)行椎板棘突复合体切除回植+硫酸钙人工骨(Stimulan,Biocomposites)植入术,其中男46例,女33例;年龄21~78岁,平均(39.8±14.7)岁;发病时间2个月~10年,平均(8.9±15.6)个月。

患者入院时神经系统症状主要表现为:神经支配区域相关疼痛49例,肢体麻木17例,肢体无力11例,大小便功能障碍6例。查体48例无明显神经系统体征,痛温觉减退19例,本体感觉减退7例,肢体肌力降低13例,伴肌肉萎缩6例,括约肌功能异常5例;直腿抬高试验阳性19例,病理征阳性5例。

79例患者术前均行脊柱MRI及CT检查,肿瘤大小为0.7~11.0 cm,平均(3.2±2.5) cm。按累及椎体数量分为:累及1个椎体19例,2个椎体37例,3个椎体16例,4个椎体7例。按照椎管内解剖部位分为脊髓内病变15例,脊髓外硬膜下 45例,椎管内硬膜外19例。

1.2 手术方法 79例腰椎椎管内肿瘤患者均采用超声骨刀系统完成椎板棘突复合体全切除,微型钛钉钛连接片原位回植内固定,并将硫酸钙人工骨植入骨缝内的手术方法。

采用气管插管全麻,患者俯卧位,常规消毒后行C型臂术前定位。以病变为中心取后正中切口切开组织,暴露累及的椎板及棘突,使用超声骨刀系统在椎体两侧的椎板与小关节突交汇处内侧2 mm处切开椎板,线性铣透两侧椎板骨质,将相关椎板棘突及韧带复合体整块取下以备回植(见图1a~1b)。在显微镜下切除肿瘤并缝合硬膜后覆盖人工硬膜补片及明胶海绵。行椎管重建时,使用微型自攻钛钉及钛连接片将棘突椎板复合体固定于椎体残余椎板或小关节上(见图1c),注意椎板两侧断端是否平顺,以严防椎板内陷。固定牢靠后,将硫酸钙人工骨粉与蒸馏水融合搅拌,呈糊状吸入2 mL注射器中备用(见图1d)。保持椎板骨缝处干燥,使用注射器将硫酸钙人工骨注入椎板间骨缝内,并在椎板外覆盖片状人工骨(见图1e),再以明胶海绵覆盖,防止移位,留置引流管,逐层缝合组织。

a 超声骨刀切开棘突椎板,铣开的骨缝纤细 b 椎板棘突复合体断面整齐,以钛钉及连接片固定于棘突一侧 c 棘突椎板复位并回植,骨缝对位良好,间距不超过1 mm d 硫酸钙人工骨粉混合备用 e 硫酸钙人工骨注入椎板间骨缝内,椎板外覆盖片状人工骨

1.3 术后处理 所有患者术后常规应用抗生素3 d预防感染,如无特殊情况下,5~7d在相应的各类支具保护下,逐渐下床活动。

2 结 果

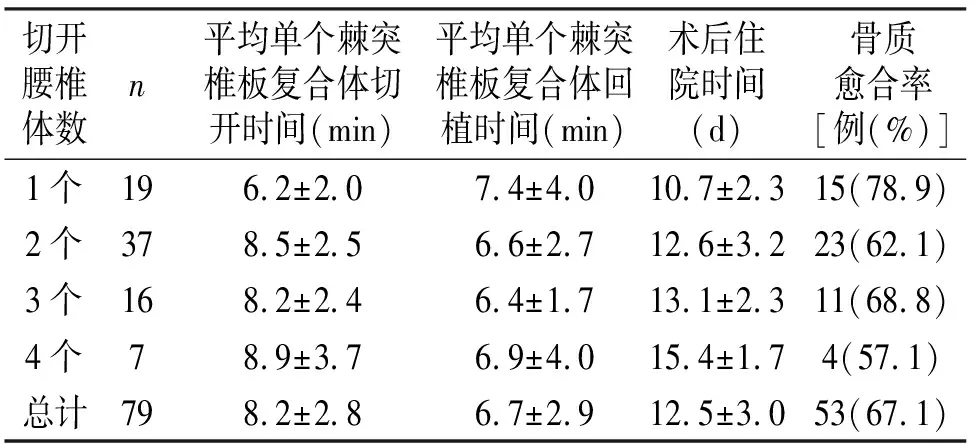

本组79例患者,每例术中使用超声骨刀切开棘突椎板复合体1~4个,平均切开(1.7±0.7)个椎体,在超声骨刀切除椎体过程中,出现1例硬脊膜破损,其他未出现相关的脊髓损伤和脊神经损伤等并发症。79例患者椎管内肿瘤切除整体手术用时 90~195 min,平均(124.8±21.7)min,而平均每个椎板棘突复合体切开所用时长(8.2±2.8)min,所有棘突椎板复合体均顺利回植,每个椎板棘突复合体回植所用时间(6.7±2.9)min;术中失血量为200~500 mL,平均(276.1±69.7)mL,自体血回输100~150 mL,无需输入异体血;术后患者平均(12.5±3.0)d可痊愈出院(见表1)。79例患者中,2例伤口有感染,1例脑脊液漏,均给予对症处理;其他77例患者均为I期愈合;术后病理诊断显示神经鞘瘤37例,室管膜瘤12例,先天性脊髓肿瘤16例,转移瘤及血液系统肿瘤7例,脂肪瘤4例,脊膜瘤2例,血管网织细胞瘤1例。

79例患者随访时间6~18个月,平均(9.7±3.5)个月。所有患者分别复查椎体CT三维重建及腰椎增强MRI,见椎板回植愈合良好,各层解剖结构清晰,未见回植物移位、塌陷,无钛板钛钉松动、断裂等现象。1例行L1~4椎管切开复位术后患者出现轻度后凸畸形外,其他78例患者椎体生理弧度可,未见脊柱畸形及继发性椎管狭窄等并发症。术后CT显示硫酸钙人工骨逐渐降解吸收,并逐渐被新生的骨组织部分替代。6个月复查时,所有患者人工骨完全降解吸收,其中53例(67.1%)可见椎板骨缝模糊,缺损骨质区域形成硬化带,可见骨质形成。

表1 切开不同腰椎节段数量下临床结果

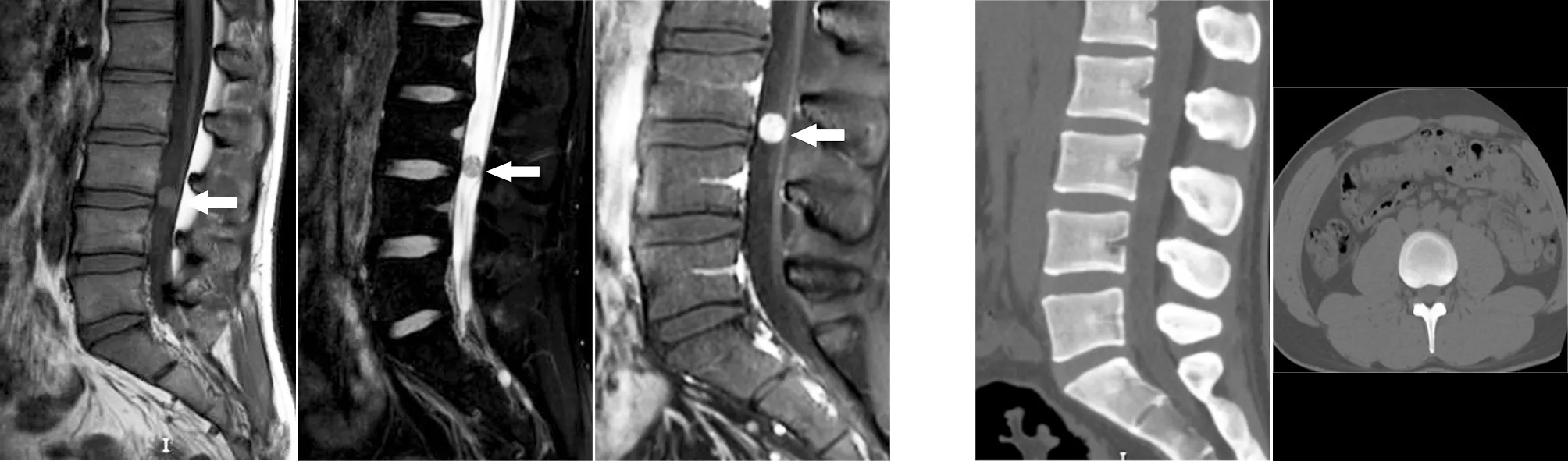

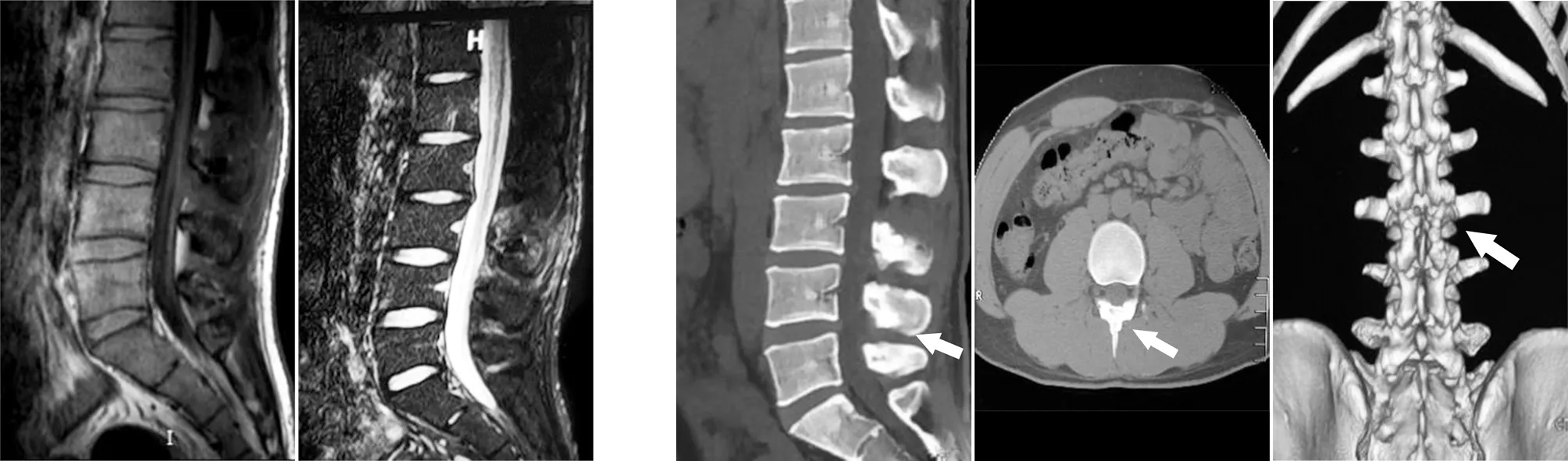

典型病例为一24岁男性患者,主诉“腰背疼痛,伴右下肢疼痛3个月余”入院,考虑:神经鞘瘤(L3),行椎管内肿瘤切除+椎板棘突复合体切除回植+硫酸钙人工骨植入术,术后无并发症,原有症状消失。影像学资料见图2~5。

图2 术前MRI示L3椎管内硬膜下圆形占位,边界清楚,T1增强呈明显强化 图3 术前CT示腰椎序列正常,椎体及小关节骨质未见明显异常

图4 术后6个月MRI示肿瘤完整切除,棘突复位良好,无复发 图5 术后1年CT示棘突复位良好,硫酸钙人工骨完全降解,椎板骨缺损区模糊并硬化,骨质形成

3 讨 论

椎管内肿瘤是神经外科脊柱类最常见的疾病之一,其被脊柱骨性结构包围,一般通过切除棘突及椎板等骨质结果,以暴露肿瘤达到切除肿瘤的目的。既往因手术条件的局限,棘突、椎板及相关的韧带等结构均被完全咬除,此方法所需器械简单,操作较为安全可靠,可作为标准的手术方式长期采用,但是长期随访结果发现很多患者会出现各类脊柱畸形、椎体压缩、间盘突出、医源性椎管狭窄等并发症,Fassett等[1]报道发生率可高达21%~42%。随着针对此类并发症的研究,棘突椎板切除后脊柱力学改变的研究逐步受到重视。既往力学研究发现,根据力学应力,脊柱可分前、中、后三柱,而棘突、椎板及相关的韧带等结构作为后柱的重要组成部分,对维持脊柱稳定性也具有重要意义,去除相关结构后,会严重影响脊柱的生物力学平衡,导致脊柱各类畸形的发生[1,4,9]。理想的手术方式应既能充分显露椎管内所需的手术区域,又能达到完全的解剖复位及骨性愈合的目的,但如何降低椎板棘突复合体切开过程的脊髓硬膜损伤,如何预防椎板棘突复合体的松动、回植骨的吸收、钉板的移位或内陷,增大骨性愈合,成为困扰大家的主要问题。

为了能完整的解剖复位,Raimondi等[3]提出椎管成形术的可能,即通过各种方式完整切开并回植固定椎板棘突复合体。各类工具陆续应用于椎管成形术中,如磨钻、铣刀、旋转骨钻、线锯、Kerrison咬骨钳、骨刀或骨凿等[10-11],虽然达到了棘突椎板切开复位目的,但棘突及椎板等常呈叠瓦状排列,操作难度大,常导致硬膜的损伤,甚至脊髓神经的损伤,同时切面不齐、骨缝宽、骨损失大,加之切开过程产热过多,常出现回植的棘突椎板对位不佳、骨质吸收、骨愈合,尤其是腰椎肿瘤术后患者,因患者活动力度、角度均要求较高,更易导致螺钉松动,椎板松动,甚至出现椎板内陷、椎管狭窄等问题[12]。阎涛等[8]既往发现采用磨钻、铣刀等工具,其骨缝宽大,骨量损失偏大,骨断面被高速磨钻烧灼后发黑灰色,不利于骨愈合,远期随访发现骨质吸收的情况。超声骨刀系统因其使用超声频率微震荡进行切骨时,对软组织切割功率低,对其有明显的保护作用,同时配合冲洗冷却系统,可达到降温及保持术野清晰的效果,减少了硬脊膜破裂、脊髓及神经损伤等情况的发生,逐渐应用于椎管肿瘤切除中。2005年Bernhar等[7]首先报道使用超声骨刀行椎管成形术取得了良好效果,而王振宇、阎涛、Walsh 及Grauvogel等也得出了相同的结论[5,8,13-14]。本组79例腰椎肿瘤患者中,平均每例术中使用超声骨刀系统切开棘突椎板复合体(1.7±0.7)个,仅出现1例硬脊膜破损,其他均未出现脊髓损伤和脊神经损伤等并发症。说明了超声骨刀系统对血管、神经等软组织确有保护效果,而硬脊膜破裂的患者其为髓内先天性肿瘤,肿瘤巨大,硬膜菲薄所致。同时本组平均每个椎板棘突复合体切除所需用时仅(8.2±2.8)min,而所有棘突椎板复合体均顺利回植,平均时间仅需(6.7±2.9)min,是因为骨缘切面整齐,同时骨缝小易于对位,整体手术时间缩短至(124.8±21.7)min,术中失血量平均(276.1±69.7)mL,明显提高了手术安全性及效率,故超声骨刀是目前最有效、安全的椎管成形术中工具。虽然超声骨刀可提高手术的安全性和回植率,但是切开椎板始终会有骨量的丢失,骨缝的存在,其势必影响棘突椎板复合体血供及骨质的愈合,可导致回植体松动、回植骨吸收及塌陷可能,Parker等[15]随访5例椎板成形的患者仅2例骨融合良好,Yang等[16]报道了150个节段的椎管成形术后仅85例存在骨融合。而于淼等[17]在颈椎单开门椎板成形术后3个月复查55个节段时,仅27个节段出现骨膜反应、骨质爬行表现。单纯应用超声骨刀不能完全达到椎板成形的目的。为进一步提高棘突椎板复合体的成活率,Park、林国中等[6,18]采用了在超声骨刀的基础上松质骨植骨的方法,取得了一定的效果,但采用超声骨刀后骨缝本身很窄小,松质骨填充往往不充分,而填充过度则易导致压迫下方神经脊髓组织,操作较为困难。医用硫酸钙人工骨粉,作为一种良好的骨传导基质,可塑性强并可完全吸收,操作性、安全性高,近年来在临床上被越来越多的医师所接受。医用硫酸钙人工骨于20世纪90年代研发,目前已广泛应用于骨科和口腔颌面外科等领域[19-20],硫酸钙可在骨或骨膜存在的情况下促进骨再生,并同时在破骨细胞存在时吸收,形成生物降解。其可在骨缺损区作为空隙的填充物,形成微酸环境,有利于血管和成骨细胞的长入,提供了骨形成所需的基质,并阻止软组织长入,随着新骨的长入和多余硫酸钙的吸收,逐渐恢复解剖性质及结构特点。硫酸钙人工骨已广泛使用于脊柱手术中,Urban及Liao等[21-22]将医用硫酸钙应用于脊柱融合术中取得了良好的结果。本组在超声骨刀应用的基础上,在棘突椎板复合体固定稳定后,将硫酸钙人工骨粉与蒸馏水融合搅拌后,使用注射器注入椎板间骨缝内,以便骨缝完全闭合,并在椎板外覆盖片状人工骨加强,即达到松质骨填充充分,也避免了填充过度,操作简便安全。同时在行硫酸钙人工骨注入椎板缝隙前,在硬膜外层要覆盖人工硬膜材料及明胶海绵材料,在椎板下层形成坚固的支撑,并在硫酸钙人工骨注入过程中,避免加压注入,可以很好地预防椎管内成骨的风险。本组平均随访(9.7±3.5)个月,CT及MRI均见椎板回植愈合良好,各层解剖结构清晰,未见回植物移位、塌陷,无钛板钛钉松动、断裂等现象,硫酸钙人工骨逐渐降解吸收,并逐渐被新生的骨组织部分替代。6个月复查时,其中53例患者可见椎板骨缝模糊,缺损骨质区域形成硬化带,可见骨质形成 (骨融合率达67.1%)。78例患者椎体生理弧度可,未见脊柱畸形及继发性椎管狭窄等并发症,可见应用超声骨刀行棘突椎板复位,并使用硫酸钙人工骨植入,手术安全有效,并发症率低。复查出现的1例脊柱后突畸形为L1~4椎管切开复位术后患者,本组考虑行多节段的椎管切开复位术,尤其是超过3个节段以上的患者,因手术破坏后柱结构较多,无法通过椎板回植及人工骨植骨的方法完全达到脊柱活动强度的要求,故提示多节段患者应酌情考虑行椎弓根内螺钉固定术,以防止脊柱畸形的发生。但是由于本组病例随访时间尚短,邻近节段的不稳或者退变情况,仍需进一步随访研究。

综上所述,采用超声骨刀行棘突椎板复合体回植并硫酸钙人工骨植入术,操作安全可靠,棘突椎板复合体回植率及骨性愈合率高,对神经组织具有明显保护作用,中短期随访并发症少,值得进一步推广应用,但仍需长期随访观察。