小学英语读写教学中文化意识的培养

——以人教版小学《英语》(一年级起点)六年级下册Unit 6 Summer Vacation Project Time板块为例

2022-03-29李云霖王叶知

文/李云霖 王叶知

引言

《义务教育英语课程标准(2011年版)》指出语言有丰富的文化内涵;文化意识有利于正确地理解语言和得体地使用语言。在起始阶段应使学生对中外文化的异同有粗略的了解,教学中涉及的外国文化知识应与学生的学习和生活密切相关,并能激发学生学习英语的兴趣(教育部,2012)。《普通高中英语课程标准(2017年版2020年修订)》指出,文化意识指对中外文化的理解和对优秀文化的认同,包括文化学习、文化理解、跨文化交际等能力,是英语学科的核心素养之一(教育部,2020)。在跨语言的交流中,如果具备一定的文化意识,就更容易消除不同语言地区之间的文化隔阂。

因此,在英语教学中培养学生的文化意识十分重要。然而在实践中,笔者发现文化意识的培养还存在一些问题。

1.文化意识培养的目标易缺失或空泛

笔者通过观察四川省成都市高新区的各类教学评比、教学论文征集评比、教学设计征稿等活动发现,教师在教学设计时普遍关注语言知识目标,对文化意识目标的关注远远不够,很多教师甚至没有考虑有关文化意识的教学目标。有些教师虽设置了指向文化意识的教学目标,但未深入挖掘语篇中的文化内涵,目标设置空泛。

2.文化教学多集中在物质文化

文化分为显性文化和隐性文化。笔者从近五年的课堂教学视导和展评活动来看,部分教师把文化知识教学等同于语言知识教学,教学内容多局限于文本表层的景点、饮食、节日和交通方式等显性的物质文化,缺乏对文本背后所蕴含的文化内涵进行延展和挖掘。教师在教学中应当注重通过潜移默化的方式让学生受到中外优秀文化的陶冶。

此外,笔者通过教师访谈发现:由于英语语言的文化背景因素(即英语语言承载西方文化,涵盖深厚的西方习俗和特性),部分教师在教学中渗透隐性文化时,更侧重介绍西方文化和习俗,忽视了中国本土文化在英语学科中的地位,较少设计类比、延伸或者拓展等创造性的活动,学生在学习的过程中较少地联系自身文化。

3.学生的文化体验感不高

笔者在教学设计征集评比中发现,部分教师采用先展示图片或视频,后让学生回答问题的方式,使学生感受中外文化差异。这种直观法与问答法虽然能让学生迅速了解中外文化的差别,但学生通常只是把自己当成图片和视频的“旁观者”,而不是真实情境中的“参与者”,较少产生身临其境的感受,因此学生的文化体验感不高。

针对以上文化意识培养的三个问题,笔者根据所在地区的小学英语单元整体教材解读研究成果提炼出一些有效的措施。

文化意识的培养措施

1.基于单元整体与学情设置教学文化目标

小学阶段是学生形成文化意识的重要时期。英语教师要根据学生的身心发展水平和认知水平,灵活整合教材内容,设置文化意识培养目标,优化文化教学。(1)从单元整体出发,挖掘文化内涵

丁英瑜和刘芬(2021)提出,教师在单元整体教学中应关注文化意识的渗透与培养,基于单元主题梳理并挖掘教材中的文化内容,帮助学生获得文化知识,理解文化内涵。

笔者以人教版小学《英语》(一年级起点)六年级下册Unit 6 Summer Vacation Project Time板块为例进行说明。首先,教师应当在主题意义引领下,从单元整体出发分析教材(见图1)以便挖掘文化内涵。教师要明确当册教材在系列教材中的地位(总复习阶段)、主线(Bill的游学之旅)、本单元的话题(暑假)、主题(制订完整的旅行计划)、主题意义(有意义的暑假离不开合理的规划)以及本单元课时之间的内在联系(紧扣主题、联系生活、循序渐进)。

图1.基于单元整体分析教材

(2)从学生学情出发,把握文化盲区

《四川省小学英语学科课堂教学基本要求(试行)》指出,在分析实际学情时,教师应充分考虑学生的认知水平、心理状况以及环境资源、学习氛围等影响学生英语学习的因素。

教师可以在课前设计前置问卷(见图2),了解学生的文化已知、未知和兴趣点,多角度分析学生的知识起点、生活经验、心理状态、学习能力、认知特点以及可能面临的挑战(调查结果见图3),使得文化意识教学目标的设置更有针对性。

图2.前置问卷(教师的设计原图)

图3.多角度学情分析

笔者认为,教师只有通过充分解读教材、分析学情、在主题意义引领下进行单元整体教学设计与实践,才能设置出合理的文化意识目标。基于此,我们设置了本单元的文化意识教学总目标和分级目标(见图4)。

图4.文化意识教学总目标和分级目标

2.拓展文化背景知识,探索深层文化内涵

教师在教学中应适当拓展中外文化背景知识、语用策略、礼仪风俗等知识。拓展文化背景知识有利于学生提高文化意识,加深文化理解,促进文化学习,探索深层文化内涵。

以本单元Lesson 1为例,本课涉及英美两个国家的旅行描写。教师在授课时,可补充跨国旅行需要做好哪些准备、需要注意哪些言行等文化知识。这样的设计超越教材文本内容,帮助学生探索文本背后的文化内涵,从社会文化背景、跨文化礼仪风俗等方面理解中外文化异同。

3.使用多种方式教学增加学生文化体验

以本单元Lesson 2为例,本课围绕挑选合适的旅行礼物展开。通过研讨,我们认为教学目的不仅限于文本知识,更在于提升学生的跨文化认知。因此教师设置了“世界超市”的游戏:把学生分为六个小组,每组拿到一张卡片,写着他们旅游的目的地和需要为谁带一件合适的礼物的信息。各小组先自由讨论、罗列想法,再集体展示。最后全班评选出想法最多、礼物最有当地特色且最适合收礼人的小组。

游戏将各国文化知识融会贯通,无形中改善了学生的思维方式和行为,增进了文化理解,培养了跨文化认知、态度和行为取向。

小学英语读写结合教学中渗透学生文化意识培养的实践

语言输出是对语言输入内化的表现(朱浦,2008)。而读写课旨在将语言输入转化为输出,与培养文化意识的方式不谋而合。笔者以本单元Project Time板块作为读写结合教学课例,旨在让学生通过阅读Bill对美国纽约的介绍,理解中外文化差异,树立文化自信,最终达到学科育人的目的。

1.读前环节

(1)创设情境,关注文化体验

为了培养学生的文化意识,教师应在导入环节渗透相关主题文化,在融入练习中引导学生体验跨文化交际,在语用输出时基于文化背景点拨,在拓展活动中深化学生的文化意识(江玲玲、江玲娅,2018)。

假期旅行对于学生来说已经非常普遍。上课伊始,教师通过多模态方式,从学生的生活实际入手,巧妙创设了Bill乘飞机去美国的真实情境;配上的音乐,出示Bill去过的景点。然后,教师创设Bill走进一家邮局,给在中国的朋友Binbin写明信片的情境。通过呈现学生熟知且与教材文本息息相关的情境,教师能够轻松有趣地导入本课主题。由于旅行与学生的生活紧密联系,学生的代入感和体验感也比较好。

[设计意图]

用视听材料和PPT等现代技术创设真实情境,能让学生调动多感官再忆旅行的乐趣,意识到自己在旅行时也可以通过明信片的方式与亲朋好友联系,自然而然地对外国文化和联系亲友的方式产生兴趣。视听材料呈现有关美国纽约的信息并引入主题,有利于引导学生对美国文化产生浓厚的好奇心和求知欲,增强文化体验感。

(2)头脑风暴,激活文化背景

导入环节的互动不宜琐碎,教师可以选取具有代表性且与本课主题相关的问题。

根据前置问卷的调查结果来看,大部分学生对于明信片是有所了解的。基于此,教师引导学生进行头脑风暴,自由谈论明信片与即时通信软件(如微信、QQ等)的区别。学生的发言涉及收发时间、传播形式、使用限制和使用感受等。然后教师通过设问引导学生思考明信片独有的优势,从而使他们更好地感知明信片经济实惠、美观温馨等优点。

[设计意图]

语言是一个国家和地区文化的重要体现,了解语言形成的文化背景对于学好和掌握一门语言是非常必要的(黄秋花,2018)。课前设计前置问卷,围绕学生的已知、未知和兴趣点进行精准设问和文化背景激活,有利于提高的课堂互动性与学生的积极性,激活学生已有知识,激发学生的阅读和写作欲望,为文化意识培养奠定基础。

2.读中环节

(1)阅读文本,感知外国文化

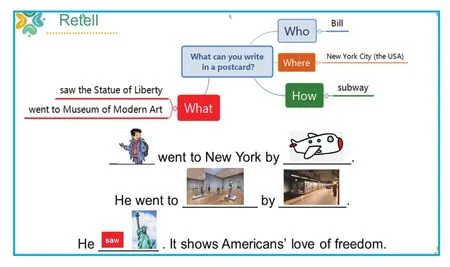

小学六年级学生虽然有一定的英语学习基础,但对于词汇的运用、句型的提取仍存在一定的困难,掌握的知识也比较零碎。教师可以建立语言支架(见图5)帮助学生感知外国文化。比如,教师可指导学生阅读文本,通过提问的方式找出旅行的人(who)、景点(where)、旅行活动(what)以及交通工具(how),并适时展示相应的图片和视频,加深理解。

图5.教师辅助阅读,建立写作语言支架

阅读文本后,教师通过提问的方式帮助学生进一步梳理文章的主要内容和学生最感兴趣的文化点:

● What is the passage mainly about?

● Which part do you think is the funniest?

● What do you know about the USA?

[设计意图]

英语学习也要遵循直观性和循序渐进的原则。教师通过呈现一次旅行的全过程,由表及里地引导学生感知和了解外国文化,符合小学生的认知规律和心理特点。

(2)比较中外文化,领悟文化差异

本课文本不涉及任何中国文化元素,容易产生笔者前文所提及的单纯“较少联系自身文化”的教学误区。为让学生加深跨文化理解,强化文化自信,笔者通过任务型阅读,补充了中国文化元素,引领学生比较与体会文化异同。

首先,笔者呈现了自己到中国香港旅游的片段,请学生根据语言支架(见图6)和明信片写作四维 度(who、where、how、what)帮助笔者给朋友写一张明信片,介绍自己在香港的旅行经历。这种教师借助结构图辅助学生写作的方式(教师半辅助写作)进一步帮助学生从整体角度理解明信片写作内容的构成。

图6.教师辅助学生进行写作

然后,教师引导学生通过对比文本里的美国纽约和任务阅读里的中国香港,从特色景点、交通出行方式、明信片书写格式等方面,多角度感悟中美两国的文化差异。

[设计意图]

分析文本结构有助于提升小学生的思维层次,将他们的视野从浅层且零散的知识点上升至具有内在逻辑和联系的文本整体。明晰文本的行文思路、文体、主线和结构有利于学生整体认知文本,吸收文化知识,避免文化意识学习碎片化,学生通过明信片介绍在中国香港的旅行经历和文化感悟,并与外国作对比,为领悟文化差异奠定了基础。(3)融合比较,感受文化多样性

中外文化的不同会表现在很多方面。例如,教师通过呈现中外地址书写顺序差异(中国地址书写从大到小,外国相反),让学生直观感受文化差异。接着,教师通过“帮Bill写地址”的活动让学生巩固国际明信片地址的书写方式。

此外,本课提及的景点(如自由女神像等)属于典型的美国文化元素。为深化学生对外国文化的理解,笔者引导学生进行头脑风暴,寻找成都的文化元素(学生提出了武侯祠、大熊猫和杜甫草堂等),将中国文化元素与外国元素进行了融合比较,进而上升到对中外深层文化内涵的探索。

[设计意图]

设计外国与家乡本土景点的融合对比活动,能引导学生感悟世界文化的“各美其美,美人之美,美美与共,天下大同”,使学生愿意弘扬中国的优秀文化,也乐于学习外国文化的优点与长处。学生了解到如果各国的优秀文化互相包容、互相借鉴,世界将更加多彩。

3.读后环节

(1)补充拓展,创造性地分享文化

笔者认为,明信片是跨文化交际的绝佳载体之一,学生既能够了解外国友人分享的外国文化,也能够将中国本土文化或家乡文化分享到世界各地,有利于感知现代中外文化异同点。

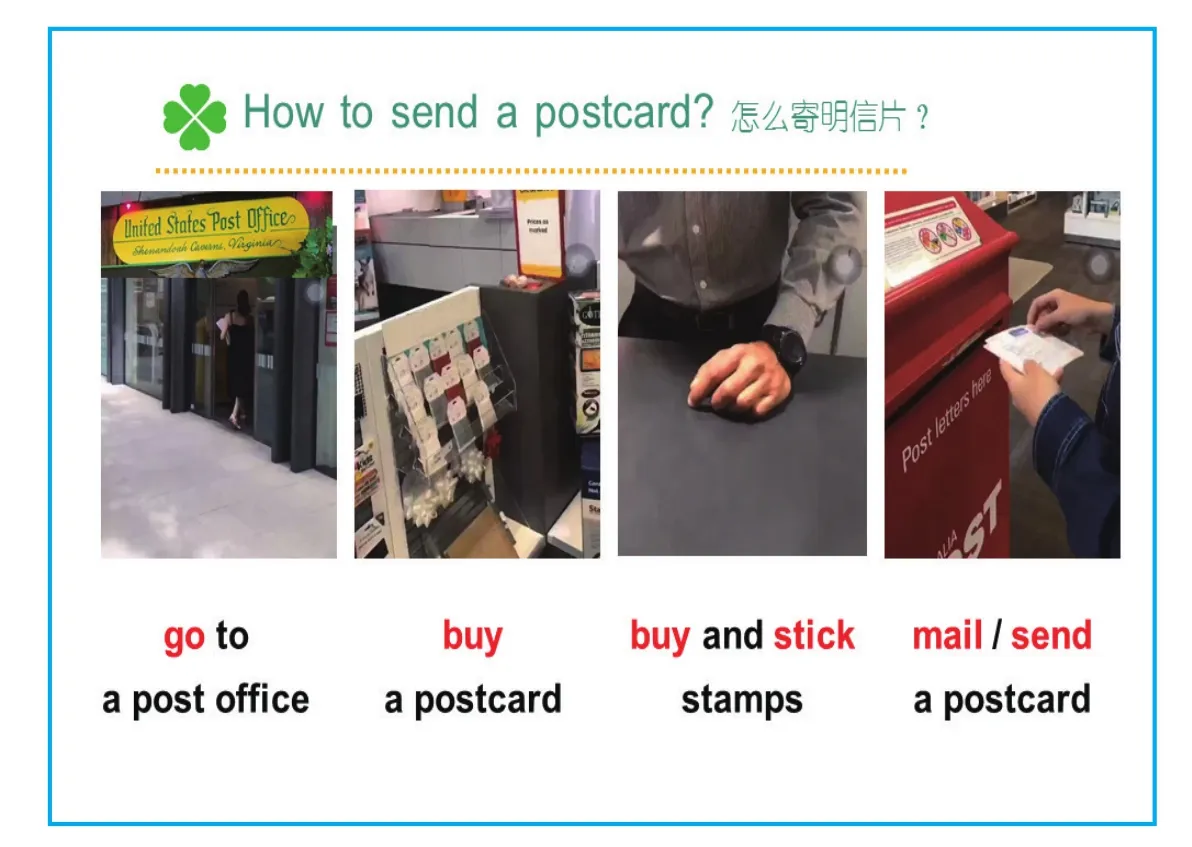

然而,据前置问卷调查(见图3)显示,86.9%的学生没有邮寄明信片的经历,34.52%的学生不知道在哪里邮寄明信片。据此,笔者补充了邮寄明信片的四个步骤的视频(见图7),并鼓励学生为外国小朋友Eric写一张明信片介绍自己的家乡成都。同时教师为学生提供Du Fu Cottage(杜甫草堂)、Face Changing(变脸)、Panda Base(大熊猫基地)等语言支架辅助学生写作。该活动关联生活实际,能激发学生写作意愿,使学生成为真实情境中的“参与者”,有身临其境的感受。

图7.补充视频截图(邮寄明信片的四个步骤)

在本单元主题意义的引领下,笔者立足“双减”精神、教学内容和学情等,设计了有趣味性的课后作业,让学生自选目的地,制订旅行计划。

[设计意图]

教师为学生创设真实的情境,联系生活实际,设计有参与感和文化体验感高的读写活动,增强教学情境的真实性和完整性。富有创造性和综合性的课后作业通常具有一定的挑战性,有助于激发学生的积极性。因此,教师要通过多样化的方式帮助学生感知中外文化,理解文化内涵,树立文化意识。

(2)内化文化,形成文化意识

由于受到各种主客观因素影响,不同国家和地区的文化存在极大的差异性。学生通过各种文化元素感知中外文化,理解文化异同,体会文化的多样性,逐步形成文化意识,如:通过游学活动,学生走在成都杜甫草堂的诗歌大道上,欣赏“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”的书法作品,体会杜甫的爱国之情,感受中国的诗歌文化;走进美术馆,凝神观看张大千的《青城望坡崖图轴》,体会中国传统山水画的魅力;让学生对比写意的传统国画与写实的西洋经典油画,体会中外文化的区别等。

[设计意图]

建构主义学习观强调学习的主动建构,文化意识培养也是如此。教师需发掘隐性文化,渗透文化意识培育,引领学生将文化意识逐步外化为行动,通过内化和运用,逐渐形成正确的价值观、人生观和世界观。

结语

在小学阶段培养学生的文化意识,教师应当深入解读教材,在主题意义引领下,基于单元整体和学情拓展中外文化背景,找出文化契合点;采用多模态形式,创设真实情境,设计丰富的活动,多样化地展开教学;帮助学生在阅读中提炼写作语言支架,读写结合,布置贴近现实生活的读写任务;引导学生关注中外文化特点和差异,形成文化认知和素养。总之,教师要引导学生在掌握显性文化知识的同时渗透隐性中外文化;引导学生理解文化的多样性,用开放包容的眼光看待中外文化,正确看待文化融合与冲突;使学生对本国文化充满自信,愿意成为中国文化和家乡文化的介绍者、书写者和传播者。