托育服务社会化及其经济社会效应评估*

2022-03-29李冰冰

一、引言

发展婴幼儿托育服务是世界主要国家应对少子老龄化问题的重要举措。按照联合国人口署预测,全球生育率在2045—2050年期间将下降为2.21,2070—2075年期间为2.05,低于2.1的人口更替水平,

东亚地区生育率下降迅速,已经面临“超低生育率”陷阱。将育儿照护负担从家庭转向社会,被寄希望成为扭转生育率下降的有效对策。日本总和生育率(total fertility rate, TFR)在2005年曾一度跌落至1.26,托育服务等社会政策介入之后出现了短期缓慢上升,2012年提高到1.42,但之后再次下降,2020年下降到1.34。

生育行为是多重因素共同影响的结果,托育服务究竟能够多大程度上影响生育意愿,促进生育率提升,仍然是一个有待观察的不确定性问题。

探讨托育服务与生育率之间的关系,首先有必要理解托育服务发展背后的经济社会、文化和制度因素。婴幼儿照护首先是家庭责任,这在世界上所有国家都是一致的,但为何有些国家致力于通过公共托育服务机构分担家庭照护责任,而有些国家则将家庭视为幼儿照护的唯一责任主体?为何有些国家随着经济发展水平提高,增强了公共托育服务供给,而有些国家则始终无动于衷?一些国家迫于人口结构转变、生育率持续走低而积极推动托育服务发展,而在文化和价值观影响下,政策主导的托育服务发展是否能够达到政策初衷呢?

不管托育服务发展是否达到了预期效果,婴幼儿照护责任在家庭、社会与政府之间的责任再分配都将带来一系列经济社会影响。托育服务的直接作用就是解放了女性,缓解女性和家庭在育儿照料中的压力,实现政府、社会与家庭共同承担养育责任和成本,但究竟是释放了生育潜力还是生产潜力呢?这是结果不同但又相互关联的问题。理论与经验研究都发现,生育对女性劳动供给产生了负面影响,

J.Angrist,W.Evans,“Children and Their Parents’ Labor Supply:Evidence from Exogenous Variation in Family Size,” ,vol.88,no.3,1998,pp.450~477;张川川:《子女数量对已婚女性劳动供给和工资的影响》,《人口与经济》2011年第5期。

同时还带来了“工资惩罚”效应。

J.P.Jacobsen, J.W.Pearce, J.L.Rosenbloom, “The Effects of Childbearing on Married Women’s Labor Supply and Earnings: Using Twin Births as a Natural Experiment,” , vol.34, no.3, 1999, pp.449~474; 贾男、甘犁、张劼:《工资率、“生育陷阱”与不可观测类型》,《经济研究》2013年第5期。

中国的一项经验研究表明,第二个孩子出生会导致母亲劳动参与率下降4.6个百分点,周工作时间减少1.4小时,月收入下降18.7%。

Yuan Cao, “Fertility and Labor Supply: Evidence from the One-Child Policy in China,” , vol.51, no.9, 2019, pp.889~910.

在公共幼儿照料服务缺失的情况下,生育对劳动供给和工资收入的负面效应更突出。

M.Maurer-Fazio, R.Connelly, et al., “Childcare, Eldercare, and Labor Force Participation of Married Women in Urban China, 1982-2000,” , vol.46, no.2, 2011, pp.261~294; 熊瑞祥、李辉文:《儿童照管、公共服务与农村已婚女性非农就业——来自CFPS数据的证据》,《经济学(季刊)》2017年第1期。

女性从育儿照料中释放的生产力,通过参与劳动力市场发挥其价值,可以视为政府和社会发挥养育功能的一种经济补偿,但究竟能否有效释放女性生育意愿,进而提高实际生育率,仍然具有不确定性,生育背后还有经济、社会和文化等多重因素影响。

托育服务发展的意义不仅在于扭转生育率颓势,而是对于整个经济社会发展都具有深远意义。正如世界银行研究报告所提倡的,投资更大范围、更高质量的育儿照护是一个国家寻求人力资本积累和经济转型的重要战略选择,将带来女性就业、高质量儿童发展、家庭服务以及全社会经济增长和生产率提升的可观收益。

托育服务的政策初衷与现实情况可能存在偏差,理解托育服务与生育行为、劳动力市场和经济社会发展之间的关系,有助于我们理解托育服务发展的内涵,明确托育服务体系的目标导向与基本原则,更好地实现家庭、社会与政策目标之间的协调。“十四五”时期中国将进入中度老龄化阶段,《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出实施积极应对人口老龄化战略,并首次将婴幼儿托位数纳入规划目标,要求到2025年每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数将从2020年的1.8个提高到4.5个。中国婴幼儿托育服务发展将进入关键时期,总结和评估国际发展经验,对于构建符合中国国情的托育服务体系具有借鉴意义。

二、托育服务社会化的决定因素:经济、文化还是制度?

1.社会福利制度是托育服务社会化的关键因素

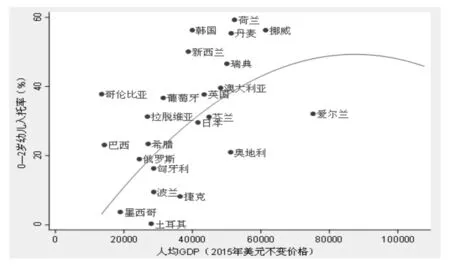

托育服务是广义社会福利的组成部分,幼儿入托率与一国的社会福利制度、经济发展水平以及社会文化有关。经济发展水平影响托育服务供给能力,人均GDP水平越高的国家,0—2岁幼儿入托率总体更高,但经济发展水平并不是一国入托率的主要决定性因素,人均GDP水平在20000—40000美元之间的国家,入托率可以相差40个百分点(见图1)。总结国际经验来看,社会福利模式更大程度上决定了托育服务供给体系,从而影响一国的入托率。福利制度差异反映了福利生产过程中资源在国家、市场和家庭之间的配置关系,按照Andersen提出的“福利资本主义的三个世界”,

Gosta Esping-Andersen, “The Three Political Economies of the Welfare State,” ,vol.20,no.3, 1990, pp.92~123.

现代西方国家福利模式可以划分为以北欧国家为代表的社会民主福利模式(斯堪的纳维亚福利模式),以欧洲大陆国家为代表的保守主义福利模式(法团主义福利模式),以英美为代表的自由福利模式(盎格鲁—撒克逊福利模式)。幼儿照护方式与托育服务社会化在不同福利制度下表现出典型差异。

北欧社会民主福利模式强调国家主导福利,保障公民的社会权利,政府公共财政在幼儿照料和养育中发挥重要角色,重视托育公共服务供给投入,入托率普遍较高,例如挪威、丹麦等国家0—2岁幼儿入托率接近60%。瑞典的公立托育体系在国际上被视为成功典范,政府为学前和学龄儿童提供保育服务,低收入家庭孩子免费参加托育,每月给父母发放“儿童补贴”的政策早在1948年就开始实施。柯林斯对瑞典托育服务的评价是:“在瑞典,顾家和育儿并非个人私事,而是集体责任,政府在将抚养儿童的成本社会化,瑞典的妈妈兼顾工作和孩子并不困难。”

体色不仅是养殖鱼类品质的一个重要指标,同时也反映了鱼类的健康状况,影响鱼类的商品价值和市场认可度。大黄鱼(Larimichthys crocea)是我国重要的海水养殖鱼类,2016年我国人工养殖大黄鱼产量已达16.54万吨,居海水养殖鱼类第一。野生大黄鱼皮肤金黄,唇部为红色,深受消费者的喜爱。然而,高密度养殖大黄鱼的体色严重退化,降低了消费者的认可度,其市场售价与野生大黄鱼相差几十倍甚至上百倍。

欧洲大陆国家的保守主义福利模式注重集体合作,认为政府、商业和其他机构应该分担为公民提供福利的责任,市场占有主导地位,家庭和社区是儿童照料的主要提供者,但政府应积极推动公共福利体系改革,以增强公共服务供给、提供更多的养育方式选择。荷兰、比利时、法国等国家平均入托率达到50%,德国相对较低,保持在30%左右。前民主德国的制度和文化意识倾向于母亲参与全职工作,社会和集体承担育儿照料责任,而联邦德国更倾向于接受全职妈妈的角色,由家庭承担育儿照料责任,东西德合并之后,两种制度和文化的影响仍然存在。

为了实现电动汽车充电电流谐波分量的快速、准确检测,本文提出了一种新型的基于三角函数神经网络的谐波分析方法。利用该算法可以快速获得电流基波和各次谐波的幅值和相位,且三角函数神经网络算法满足收敛定理,鲁棒性较强。基于MATLAB的仿真结果证明,三角函数神经网络谐波分析方法可以快速、精确地估计电流谐波分量及相关参数,在电流谐波的实时检测中具有实用价值。

英美自由主义福利模式倡导市场和家庭的角色,市场发挥绝对的主导角色,社会福利让位于市场,政府仅在市场无法满足最基本需求时才进行干预,并且主要面向低收入和贫困人口。美国、加拿大、澳大利亚等几乎很少建立公共的托育机构,平均入托率在30%—40%之间,处于中等水平,但托育服务供给依赖于市场,收费标准由市场决定,家庭托育成本较高。美国将个人主义视为国之根本,对于个人责任的信仰通过社会福利制度与国家结构融为一体,正如Folbre的评价:“美国文化将生育子女看做一种生活方式的选择,就和养不养宠物差不多。”

东欧国家经历了体制转轨,社会和集体的福利保障功能被大幅削减,育儿照料责任逐渐转入家庭。南欧国家注重家庭文化,家庭主义的痕迹深刻地印在国家福利制度中,儿童照料的公共服务体系发展滞后,托育服务市场发展也不规范,育儿照料主要依靠父母、家庭照料(隔代照顾)以及非正规的家庭保育。希腊、奥地利等国家平均入托率在10%—30%之间,捷克、波兰等国家平均入托率不到10%。土耳其受伊斯兰文化影响,育儿责任基本完全归于母亲和家庭,入托率接近为零。

东亚国家受儒家文化影响,强调家庭观念和代际供养,女性在儿童养育中承担核心角色,社会福利体系吸收了现代资本主义国家的制度和经验,可以理解为超出“福利资本主义的三个世界”之外的第四类社会福利模式。东亚国家普遍经历了快速人口转变,面临超低生育率陷阱,政府积极鼓励家庭照料社会化,推动托育机构和服务发展。日本幼儿入托率从2010年的18.9%提高到2017年的30%,韩国入托率更是从38.2%提高到56.3%,在经济合作与发展组织(OECD)国家中增幅最大,但托育服务社会化是否达到了提高生育率、解放女性生产力的政策初衷,仍然有待进一步观察。

2.家庭公共政策是托育服务社会化的推动力量

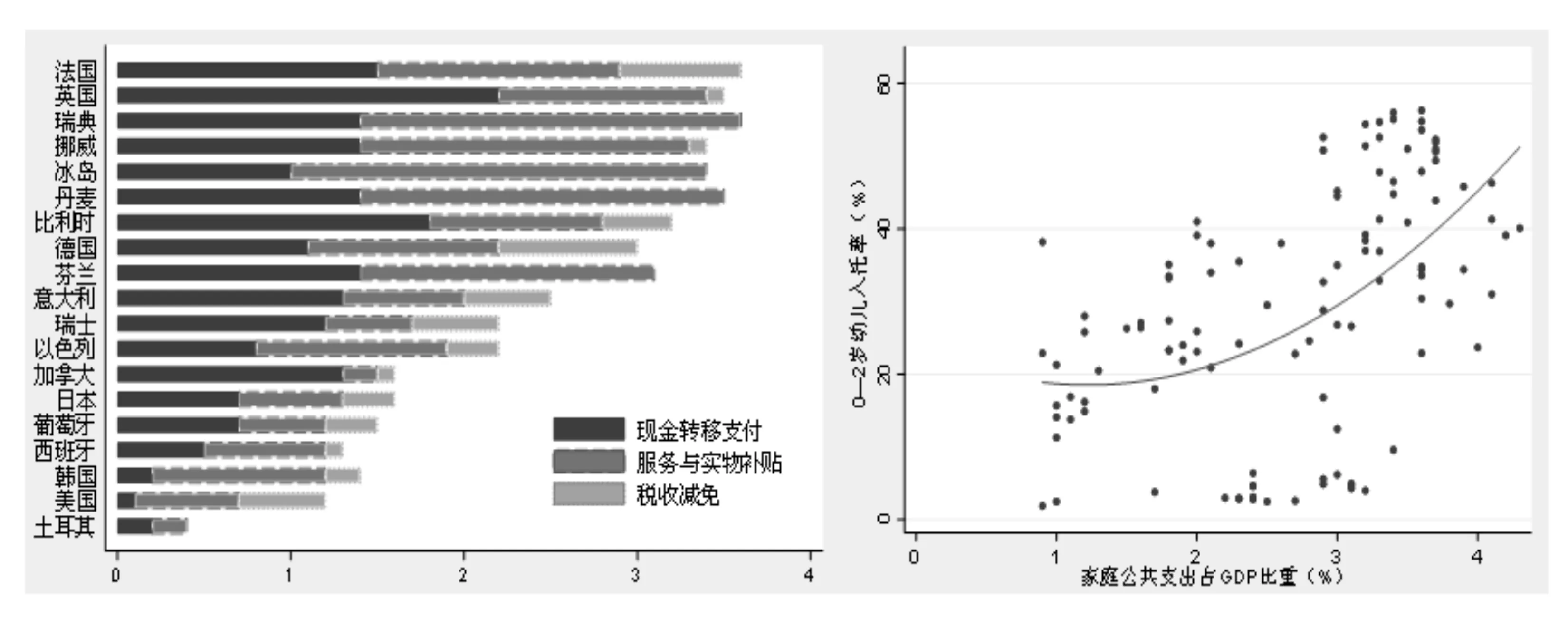

家庭公共政策的主要目标是降低家庭生育和养育成本,促进家庭健康可持续发展。主要国家面向家庭的公共政策主要包括三类:一是现金转移支付(cash benefits),即面向有孩子的家庭直接提供现金补贴;二是服务与实物补贴(services and in-kind),如提供公共托育服务;三是税收减免(tax breaks),即根据生育和养育子女数量,免除或抵扣一定额度的纳税。发达经济体尤其是高福利国家面向家庭的公共政策投入力度较高。法国、英国、瑞典、挪威、丹麦等面向家庭的公共支出占GDP比重达到3%以上,美国、日本的经济体量大,面向家庭的公共支出占GDP比重也达到1%—1.5%(见图2)。不同国家的家庭政策工具选择偏好有所差异,这与国家福利制度也存在关联,美国、德国积极地利用税收减免政策支持家庭发展,北欧高福利国家如瑞典、丹麦、芬兰等更倾向于直接转移支付或公共服务供给。OECD国家经验表明,家庭公共支出水平与0—2岁幼儿入托率之间存在明显正相关关系,随着公共支出水平提高,入托率以递增的趋势提高,这意味着政府公共投入对于促进托育服务社会化具有重要推动作用,面向家庭发展的公共政策是提高幼儿入托率的重要推动力。

例如:在进行小学数学的有关几何图形相关知识的学习过程中,老师就要对学生积极进行提问,促进学生的合作学习。比如,在为学生进行了几何图形的初步讲解之后,老师就要对学生进行提问:“学生们进行几何图形的学习对我们会有什么样的帮助?在我们的生活中又有什么样的用处呢?”然后让学生以小组的形式进行讨论,注意每一组中都要保证组员之间的成绩以及性格都有所不同。然后老师在组织学生进行几何图形的制作,让他们进一步掌握相关内容。这样的学习方式,促进学生的个性化发展,也有利于学生的共同进步,有利于小学数学高效课堂的构建。

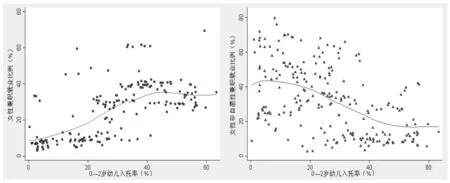

托育服务发展促进了女性参与劳动力市场,但并没有改变女性在家庭和育儿照料中的核心角色,女性仍然要协调家庭—工作之间的矛盾,而选择兼职就业(part-time employment)或非正规就业(informal employment)是应对这一矛盾的重要方式。国际经验表明,0—2岁幼儿入托率与女性从事兼职就业的比重呈现正相关关系,尤其在入托率从0提高到40%这一阶段,女性从事兼职就业比重明显提升(见图7)。柯林斯研究发现,德国和美国妈妈们的就业率相差不多,但就业方式差异很大,德国妈妈们以兼职方式就业的比例超过一半,而美国妈妈们兼职就业比例仅占20%左右,德国妈妈若是在孩子年幼时全职工作,会被称为“乌鸦妈妈”,

以兼职工作成为协调这一矛盾的优先选择。

4.托育服务促进了下一代人力资本积累

不同的社会福利制度、社会政策、劳动力市场体系以及文化和价值观共同调解着一个当代难题,即如何分配经济生产的责任和作为社会再生产的育儿责任。育儿照料方式与社会福利模式密切关联,国家福利制度对托育服务社会化具有关键影响,传统文化和价值观在其中具有根深蒂固的作用,而人口结构转变与经济转型对传统模式形成了冲击,通过推动公共政策改变,可加快家庭育儿照料方式的适应性调整。但是,这种调整带来的家庭和经济社会影响可能与公共政策初衷并不完全一致。

三、托育服务社会化的经济社会效应:释放生育率还是解放生产力?

1.托育服务没有明显提高生育水平

花岗岩试件取自山东莱州,按照国际岩石力学试验规范加工成150mm×150mm×150mm的立方体花岗岩试件。在试件观测面中心钻直径45mm通孔,随后以充填体充填。实验中采用与巷道形状一致的充填柱体,经测试充填体单轴抗压强度为62MPa,与花岗岩相近,且充填体具有一定膨胀性,能与试件孔壁良好接触。本文共进行五组实验,试件编号分别为KZHG-45-1、KZHG-45-2、KZHG-45-3、KZHG-45-4、KZHG-45-5,其中K代表开挖,Z代表自然状态,HG代表花岗岩,45代表通孔直径,1~5表示序号。

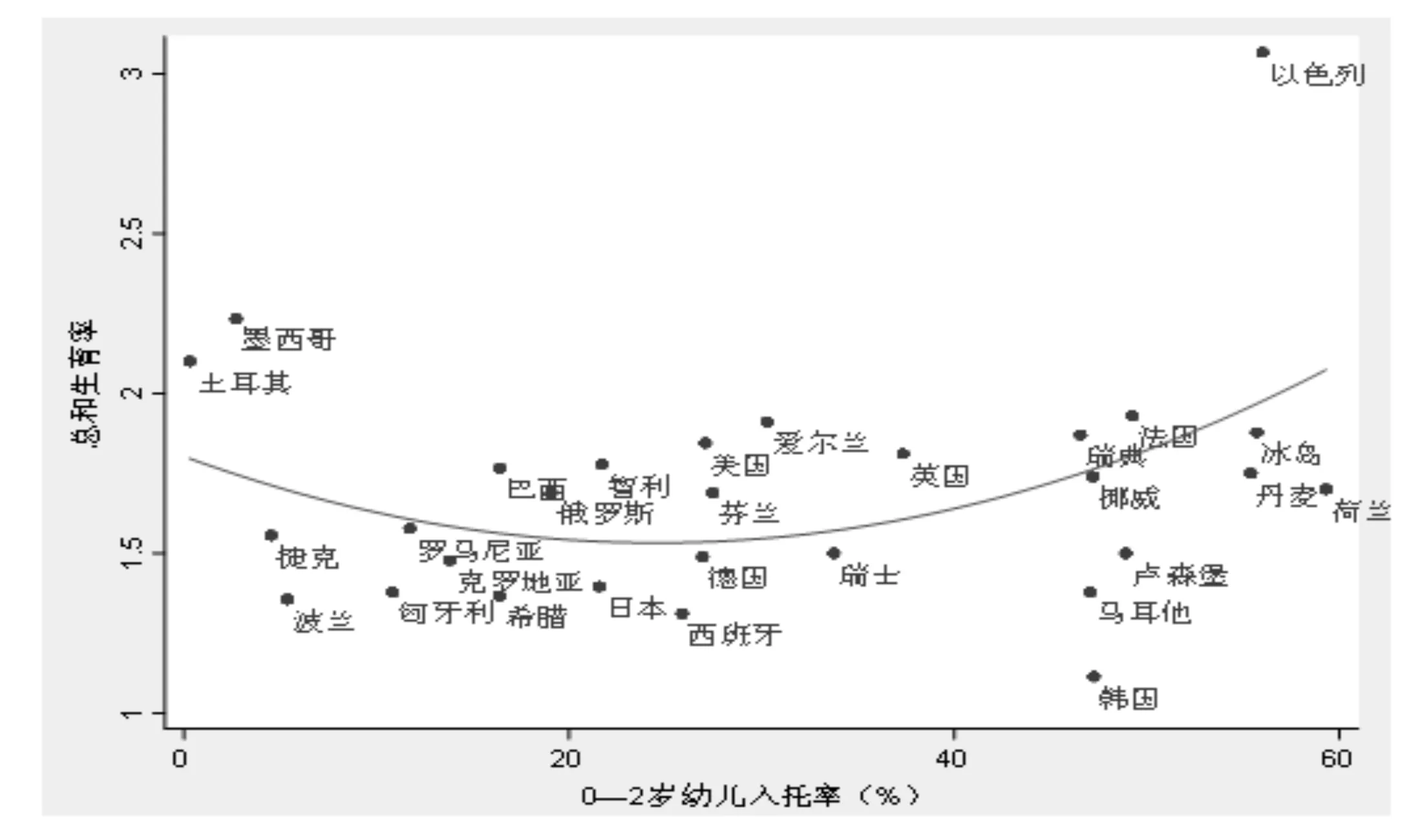

政策推动托育服务发展的重要初衷就是提高生育率,但目前来看其对生育率的实际作用尚不清晰。少子老龄化是后工业化国家面临的普遍现象,诸多国家(尤其是东亚的日本、韩国)试图通过强化家庭政策、发展托育服务摆脱超低生育率陷阱。遗憾的是,人口是一个慢变量,生育率下降是经济社会发展和文化观念共同作用的结果,依靠发展托育服务似乎在短期内难以改变低生育率境况。主要国家0—2岁幼儿平均入托率与平均总和生育率(TFR)之间的拟合关系显示,两者之间似乎并没有明显的关联,一个模糊的U型曲线可能受到特殊样本国家(如以色列、墨西哥和土耳其)的干扰(见图3)。当然,对于入托率超过20%之后呈现出的微弱正相关曲线,我们可以理解为托育服务发展对于促进生育率回升的“乐观”预期作用。我们进一步利用固定效应模型进行估计,在控制了人均GDP、人口规模以及人口结构等因素情况下,0—2岁幼儿平均入托率对于TFR并没有显著影响。从世界主要国家过去20多年的经验来看,对于托育服务发展提高生育率水平尚没有确切证据。

图3为不同输入交流电压时输出电流I随时间t的变化曲线,通过分析电路输出电流,输出直流电流随输入电压的升高而增大,并且电流稳定。虽然在电压较大时电流出现波纹,但通过后续电路也可进行抑制。

同时,托育服务发展带来了一些“未预期”的影响,倾向于鼓励女性延迟生育年龄。国际经验表明,0—2岁幼儿入托率越高的国家,女性平均生育年龄越高(见图4),在考虑人口结构、经济发展水平等因素影响下,这可以理解为托育服务可及性一定程度上消除了女性育儿照料的担忧,为大龄女性生育或延迟生育计划提供了更宽松的社会环境。婚外生育比例提高是托育服务发展的另一个“意料之外”的作用。婚外生育尤其是单亲家庭的育儿照料问题往往面临更大挑战,妈妈们面临的工作与照料之间的矛盾更为突出,将孩子送到托育机构是应对这一矛盾的现实选择。经验研究中发现了这一证据,0—2岁幼儿入托率与婚外生育比例之间存在正相关关系,尤其当入托率提高到20%以上,托育服务发展可能鼓励婚外生育行为,婚外生育占比趋于提高。从提高生育率角度,托育服务发展对于鼓励婚外生育似乎是“喜闻乐见”的,当然,婚外生育行为背后有着人口结构、社会文化等诸多因素的影响,究竟托育服务发展在其中发挥多大程度上推动作用,还值得进一步探讨。

托育服务对于促进劳动力市场性别平等具有积极意义。国际经验表明,2000年以来0—2岁幼儿平均入托率与就业率性别差异(男性—女性)存在高度相关性(见图6),提高入托率有助于保障女性就业权利。墨西哥、土耳其等国家幼儿入托率不到5%,女性几乎完全承担育儿照护责任,表现为劳动力市场中显著的性别差异,女性就业率平均要比男性低30个百分点。相反地,丹麦、挪威、瑞典等北欧国家幼儿入托率高达50%,男性与女性就业率差距不到10个百分点。固定效应模型估计显示,在控制人均GDP、人口规模和人口结构等因素情况下,0—2岁幼儿入托率对就业率性别差异的边际效应为-0.09,意味着入托率每提高1个百分点,男性与女性就业率差距能够缩小0.09个百分点。从另一个角度来看,托育服务发展有利于减少女性家务劳动时间,缩小劳务时间的性别差异,推动家庭内部角色的性别平衡。土耳其、墨西哥等国家的女性和男性的平均家务劳动时间(每天)差距达到200分钟左右,而丹麦、挪威等国的平均家务劳动时间的性别差距不到50分钟。托育服务发展将影响家庭内部分工的性别角色,有助于改善家庭和全社会的时间配置,对于经济社会发展具有深远寓意。

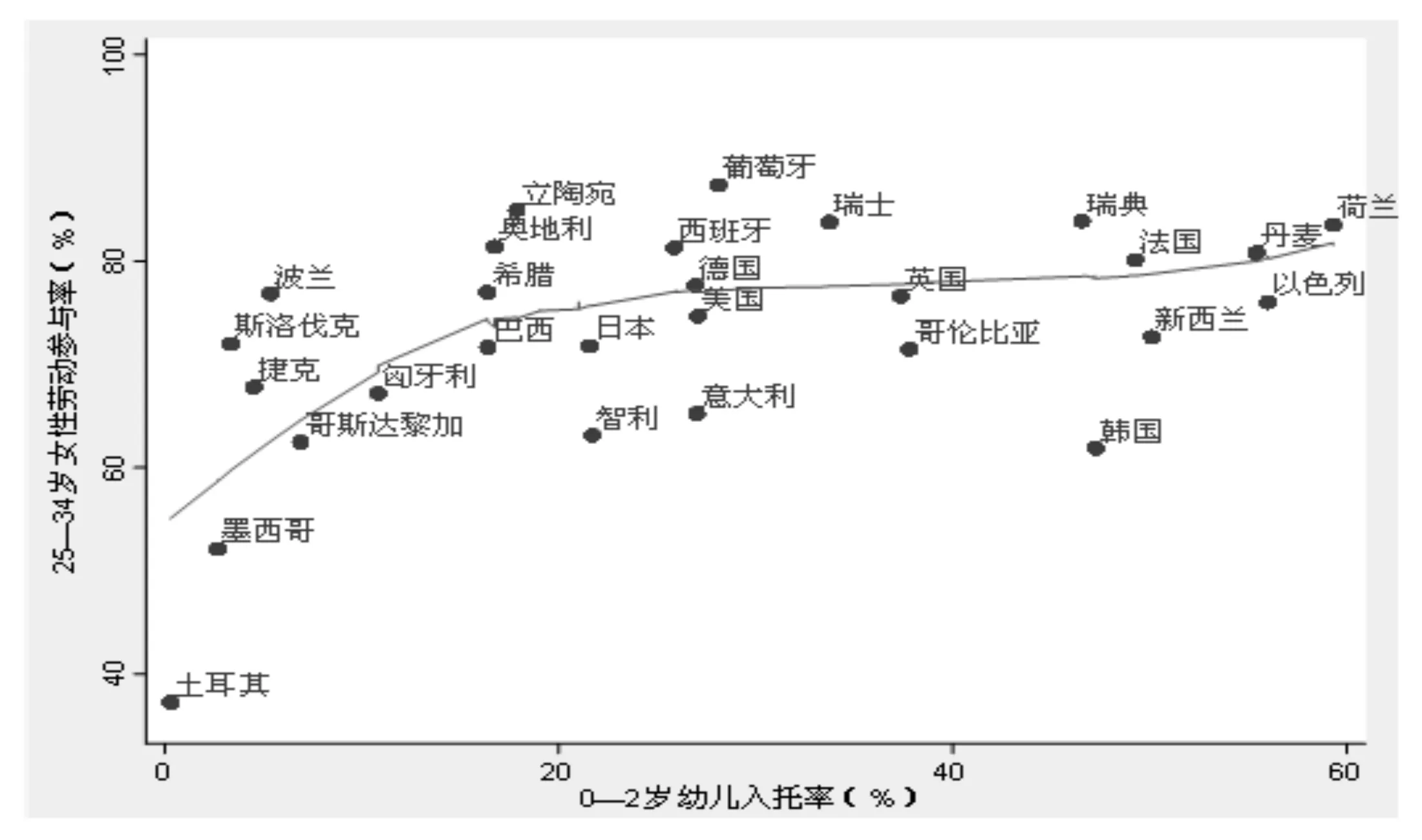

托育服务社会化过程显著地促进了女性积极参与劳动力市场。尤其,25—34岁育龄高峰女性对于托育服务的敏感度更高,她们面临的最大挑战就是如何平衡育儿照料与工作之间的关系,女性由于生育行为和随之而来的育儿照料问题被迫暂时退出劳动力市场,而托育服务是协调或缓冲这一矛盾的有效途径。托育机构尤其是政府补贴的公共托育机构有助于提高女性的劳动参与率,

Boeckmann Irene, Joya Misra, Michelle Budig, “Mothers’ Employment in Wealthy Countries: How Do Cultural and Institutional Factors Shape the Motherhood Employment and Working Hours Gap?” , vol.94, no.3, 2015, pp.1301~1333.

相反地,俄罗斯的经验研究表明,体制转轨国家经历了政府或国有企业主导的幼儿照料职能退出,直接带来了女性劳动参与率下降。

T.Teplova, F.Woolley, “Balancing Work and Care in the Post-Soviet Russian Labor Market,” , no.CEP05-04, 2005.

国际经验表明,2000年以来,0—2岁幼儿平均入托率与25—34岁育龄高峰女性的劳动参与率显著正相关(见图5),尤其托育服务发展初期阶段,即入托率从0提高到30%这一阶段,女性劳动参与率的提升效果更为突出。固定效应模型估计显示,在控制了人均GDP、人口规模和人口结构等因素情况下,0—2岁幼儿入托率对25—34岁女性劳动参与率的边际效应为0.08,意味着平均入托率每提高1个百分点,女性劳动参与率将提高0.08个百分点。过去十多年,东亚国家的日本、韩国加强了托育服务发展,入托率大幅提高,尽管没有能够显著提升生育率,但对于女性参与劳动力市场发挥了积极成效。

2.托育服务有效解放了女性生产力

3.托育服务增强了女性就业灵活性

家庭政策与其他公共政策之间可能会出现协调性问题。例如,旨在保护女性权益的产假、护产假、育儿假等政策,现实中可能产生了强化父母育儿照料责任的作用,从而抑制托育服务社会化发展。OECD国家的经验表明,母亲孕产假、育儿假越长,更倾向于鼓励母亲和家庭承担育儿角色,0—2岁幼儿入托率更低,尤其当假期超过50周以上,这种影响更为明显。

捷克、斯洛伐克、匈牙利等东欧国家拥有超长的女性产假,公共政策的基本理念和价值导向就是母亲来抚养幼儿,这些国家平均入托率在10%以下。作为参照,挪威等北欧国家,既有悠长的产假,又有较高的托育覆盖,家庭政策与其他公共政策之间的协调性较好,父母更容易兼顾工作与子女照料。育儿假政策与托育服务可以被看作一个硬币的正反两面,

Misra Joya, Michelle Budig, Irene Boeckmann, “Work-Family Policies and the Effects of Children on Women’s Employment Hours and Wages,” , , vol.14, no.2, 2011, pp.139~157.

例如联邦德国将育儿假缩短为一年,而妈妈无法为未满3岁的孩子找到一家能够接受他们的托儿所时,她们的焦虑感会很强,若不能将托育服务政策和育儿假政策协调优化,妈妈们很可能将持续处于家庭—工作的矛盾困境中。

本研究主要通过调查问卷的方式进行。调查问卷为英语听力学习策略的调查问卷。调查问卷使用Likert五级量表,选项从1到5分别表示从“这个选项完全或基本上完全不适合我的情况”到“完全或基本完全适合”的五个等级计分。最后,使用社会科学统计软件(SPSS)进行描述性统计。

那么,托育服务发展是否会影响女性就业质量呢?西方福利国家倡导的“女性友好”政策在提高女性劳动参与率的同时,确实也产生了意料之外的后果,如育儿假、弹性工作制、居家办公等家庭友好政策导致女性职业晋升通道收窄、性别工资差距扩大。Mandel和Semyonov研究发现,这一“福利悖论”在经验中确实存在,旨在促进女性参与劳动力市场的家庭政策一方面推动了性别平等,但同时也使得女性更倾向于参与报酬较低、不够体面的工作,从而带来另一方面的性别差异,家庭政策不经意间成了一把“双刃剑”。

Hadas Mandel, Moshe Semyonov, “A Welfare State Paradox: State Interventions and Women’s Employment Opportunities in 22 Countries,” , vol.111, no.6, 2006, pp.1910~1949.

经验研究表明,托育服务发展更倾向于鼓励女性自愿选择兼职就业,对于提高劳动力市场灵活性具有积极意义,0—2岁幼儿入托率与女性从事非自愿性兼职就业占兼职就业人员的比重之间呈现负相关关系,妈妈们权衡家庭与工作矛盾关系之后,自愿性地选择从事兼职就业,这种情况下造成的效用损失相对较小。

演出前,我在心里默念着,一定要唱好每一句歌词,记得每一个调度,做好每一个动作,不能出现意外和失误。经过努力,这一切我们真的全都做到了!

儿童人力资本积累是一国未来经济社会可持续发展的关键支撑。早期教育对儿童人力资本积累的重要性已经达成共识,幼儿出生后的1000天被视为影响其未来长远发展的关键阶段或“窗口期”, 这一阶段投资的终生回报率最高。按照Heckman研究估算,人力资本投入的回报率随儿童年龄的增加而不断递减,0—3岁幼儿早期教育投入的回报率高达16%左右,

James J.Heckman, “Policies to Foster Human Capital,” , vol.54, no.1, 2000, pp.3~56.

而全社会平均教育回报率一般在6%—12%之间。

Robert J. Barro, Jong-Wha Lee, “A New Data Set of Education Attainment in the World: 1950-2010,” , no.15902, 2010.

儿童养育与早期教育是一个连续的过程,入园率被视为学前教育和早期教育发展的重要指标,对于一国未来人力资本积累和经济可持续发展具有重要意义。国际经验表明,0—2岁幼儿入托率很大程度上影响了后一阶段3—5岁儿童入园率,两者之间呈现递增的正相关关系。人力资本是一个逐渐积累的过程,教育也是生命周期中的连续过程,更好的儿童养育不仅对于当前阶段,对于未来人生发展阶段都具有积极而深远的影响。托育服务发展不仅仅解决幼儿照料问题,同样也发挥早期教育开发的重要功能,尤其高质量的托育机构和服务更为重视早期教育,这对于儿童未来认知能力和非认知能力发展具有积极作用。

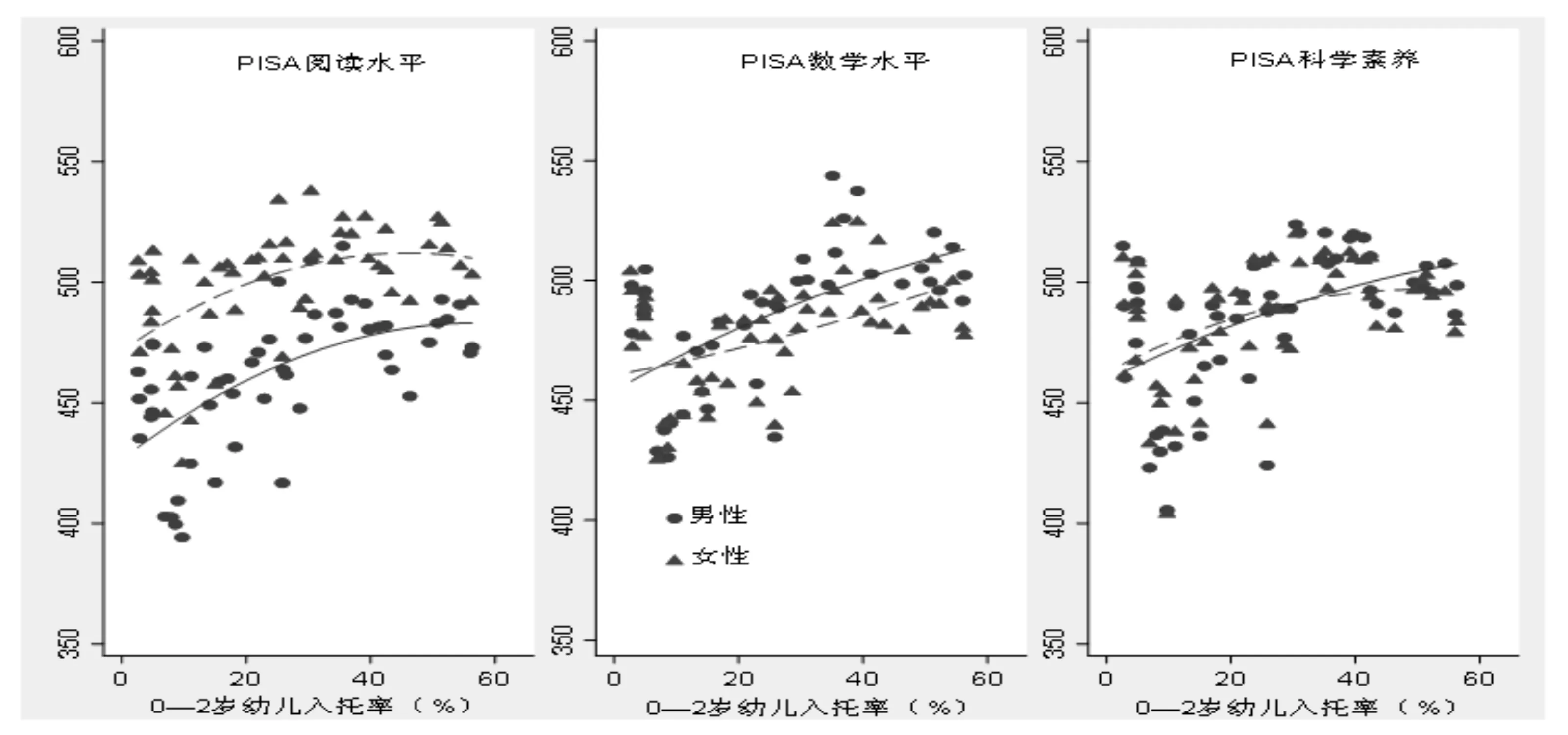

托育服务发展对于青少年素质水平提升具有积极意义。通过观察幼儿阶段的平均入托率与青少年阶段的素质能力测试(programme for international student assessment, PISA)成绩之间的关系,有助于我们理解托育服务发展对儿童人力资本积累的长远影响。国际经验研究表明,2000年以来0—2岁幼儿平均入托率与2015年15岁青少年PISA测试成绩呈现显著的正相关关系,入托率越高的国家,青少年阅读水平越高,数学计算能力越强,科学素养也更高,男性和女性青少年都呈现类似特征(见图8)。计量模型估计显示,0—2岁幼儿入托率对15岁青少年阅读水平的边际影响更大,其次是科学素养和数学计算能力。

托育服务发展对于儿童人力资本水平积累发挥了中长期影响,相对于提高生育率水平,托育服务发展对一国未来人力资本积累的寓意更为深远。托育服务的政策目标应该更加广泛,加强儿童认知能力和非认知能力开发,推动下一代人力资本积累应该纳入其中,甚至有必要摆在首要位置。

四、中国托育服务发展的目标定位和政策举措

1.托育服务发展的目标定位

财务管理制度的构建能够为财务会计管理工作的优化开展以及各项工作的稳定运行提供良好的支持。但是在当前社会背景下,在组织开展财务会计管理工作的过程中,发现制度不完善的问题相对较为明显,在中小企业领导不够重视财务会计管理工作,所设计的制度体系科学性和规范性不足的情况下,难以发挥出中小企业财务管理制度的重要作用,无法对各项管理工作进行规范,特别是在监督制度不健全的情况下,企业财务会计管理工作的稳定开展会受到严重的不良影响,无法为新时期中小企业建设和发展过程中现代化建设目标的实现提供有效的支撑。

中国快速人口老龄化和超低生育率是政府推动托育服务发展的最直接动因。过去十多年来,中国人口政策经历了从“单独二孩”到“全面二孩”再到“全面三孩”的逐步调整,基本实现了绝大多数家庭的自主生育,但政策效果并不理想。根据第七次全国人口普查数据,2020年中国人口出生率下降到8.52‰,总和生育率下降到1.3的历史低点。托育服务发展首次被纳入国民经济社会发展规划目标中,反映了依靠托育服务释放生育潜力的强烈政策初衷。但是,国际经验表明,做好托育服务可能仅仅是提高生育率的必要条件,而并非充分条件,试图通过提高幼儿入托率摆脱“低生育率陷阱”也是不现实的。中国托育服务发展同样要重视人口与经济社会发展的基本规律,尽管稳定生育水平、应对老龄化的任务紧迫,但不宜将提高生育率作为托育服务发展的直接政策目标,应该立足于长远,将人口与生育政策置于经济社会发展整体框架中,努力建设生育友好型社会,将促进女性劳动力市场发展和未来人力资本积累作为重要政策目标,为人口与经济社会协调均衡发展营造良好环境和坚实基础。

“十四五”时期是中国托育服务发展的布局阶段,也是关键时期,有必要做好顶层设计,明确发展思路和目标导向,清晰界定作为公共产品的托育事业与发挥市场机制作用的托育产业之间的边界,吸取养老服务发展的教训,

避免走不必要的弯路。托育服务发展的目标导向应该定位于 “一石三鸟”:一是提升未来人力资本水平的前瞻之策,托育的重点不仅在于“托”,更重要的是“育”,将幼儿早期开发和下一代人力资本积累作为关键目标;二是挖掘潜在劳动供给的务实之举,通过幼儿照护社会化解放女性生产力,推动实现家庭—工作之间的协调,建设一个理想的“双职工/双照顾者社会”;

三是积极应对人口老龄化的长远之计,通过发展托育服务降低生育和养育成本,为释放生育潜力、保持稳定的生育水平提供必要条件,并不寄希望短期改变生育率变动趋势。

2.托育服务发展的关键任务和政策举措

首先,托育服务供给要满足家庭多样化的托育服务需求。2019年全国人口与家庭动态监测显示,中国0—3岁未达到入园年龄的幼儿入托率为8.3%,按照OECD的统计口径(0—36个月幼儿)估算,中国幼儿入托率仅为4.3%,远低于OECD国家平均水平(35%)。若以OECD国家平均入托率为发展目标进行估算,“十四五”期末,中国托位供需缺口将达到650万个,弥补这一缺口需要将托位建设目标从目前“十四五”规划目标的每千人4.5个提高到9.0个。但当前有效供给不足抑制了家庭托育服务需求,若家庭潜在需求不能得到释放,即便每千人4.5个的规划目标如期实现,也将会带来托位供给过剩。因此,托育服务供给要充分考虑不同家庭的差异化需求,创新多样化的托育服务模式,中低收入家庭的托育服务需求通过政府主导的公共托育机构或普惠性托育机构得以满足,中高收入家庭的多样化托育服务需求通过市场托育机构获得。公共政策要积极鼓励家庭通过多种方式获取托育服务,政策工具优先选择面向中低收入家庭的育儿津贴、“托育券”以及提高个人所得税抵扣标准等。

第二,托育服务要将儿童优先和养育质量放在重要位置。0—3岁幼儿处在快速变化的成长阶段,托育服务体系建设要遵循幼儿发育和成长规律,将儿童的全方面照护和早期开发放在重要位置,针对0—1岁、2岁和3岁不同阶段的幼儿,提供差异化的托育服务。专业育儿师资队伍是托育服务体系的最大短板,预计“十四五”时期将存在较大缺口,应该加强育儿师资培训体系建设,通过职业教育、高等教育体系加强专业人才培育,通过发展壮大育儿师专业人才队伍和人才储备,确保未来托育机构科学适当的师幼配比。应注重在认知能力、非认知能力以及营养健康等方面研发高质量、高水平的课程体系和培养方案,高等教育和中职教育需要加强婴幼儿早期教育和学前融合教育的专业建设。

第三,增强托育服务政策与劳动力市场的协调性。旨在鼓励女性生育和养育的政策(如延长育儿假)可能造成用人单位对女性就业的歧视,托育服务相关政策要注重与劳动力市场之间的协调性,建立合理的生育养育成本分摊机制,鼓励用人单位支持员工协调家庭—工作关系,在鼓励生育的同时,积极支持女性在劳动力市场中的稳定发展,营造良好的全社会托育文化氛围。家庭和父母在养育中的角色不宜被托育服务替代,劳动力市场政策要更具有包容性,社会保障和福利政策能够有效衔接,支持弹性工作和灵活就业,推动家庭、工作与育儿照护协调发展。

智能制造是台达发展的重要方向,台达力求以丰富的电子制造经验及工业自动化专业知识为基础,整合从设备端感测、控制驱动、数据传输,到信息分析管理等相关技术,发展从智能机设备、智能产线到智能工厂的全方位整合解决方案。2018工博会,台达重点展示了以台达制造执行系统(DIAMES)为核心,整合台达多种工业自动化软、硬件设备的升级版“智能制造示范线”,不仅难度提升,工艺流程更为精细,效率也大幅提升。可实时下单、自动生产,并可监看作业进度及设备运作数据的智能生产线,为现场来宾制造礼品,体验高效、全自动、数字化的“未来智造”。

第四,协调托育服务的公共属性与市场属性。托育服务体系的两大支柱是“托育事业”与“托育市场”,两者共同推动家庭婴幼儿照护的社会化:在“托育事业”方面,关键是要明确界定政府的角色和边界,政府主导的公共福利性质的托育机构,旨在提供最基本的托育服务,政府要进行全方位管理,警惕社会资本过度介入。要注重托育服务的公平性与可及性,例如流动人口儿童和留守儿童的照护服务缺失问题突出,托育机构要覆盖城中村、城市社区内流动家庭,以及流动人口集中的工业园区和厂区。应推动各级政府机关事业单位、国有和集体企业、街道和社区等公共资源向社会开放,为单位职工和周边居民提供托育服务,鼓励社区日间照料中心拓展托育服务。在“托育市场”方面,关键是要充分尊重市场规律,推动育儿照护经济(childcare economy)发展,

形成完整的托育供应链或产业链,政府不干预运营方式和定价标准,慎重使用托位补贴、定向机构建设补贴等排他性政策,避免刺激托育机构低质量、无序扩张,导致资源配置扭曲和财政资源浪费,重点放在行业规范管理和改善市场环境,通过场地、税费、信贷等普惠性政策给予支持,推广托育行业意外保险项目,分散托育机构运营风险。