不同栽培因素对油葵产量和品质的影响

2022-03-26杨素梅

胡 杨 白 苇 杨素梅 丁 洁

(张家口市农业科学院 河北张家口 075000)

油葵是综合利用价值极高的作物,近几年在冀西北种植面积呈逐渐扩大的趋势,但栽培技术落后,种植方式单一,施肥和田间管理不科学,严重影响了该区域向日葵产业的发展。因此,研究主要栽培因素对油葵产量和品质的影响,集成油葵高产栽培技术尤为迫切。相关研究表明,在一定时期内,适当晚播,可提高葵花籽实饱满程度和产量水平,但过度晚播会造成减产[1-3];前人研究结果显示,随着密度的增加,产量呈先上升后下降的趋势,合理密植可以获得油葵最大产量和最佳生长指标,但过度密植会导致植株生长空间受限,秕壳率增加,从而影响产量和经济效益[4-6];综合施用氮磷钾肥可以提高油葵的蛋白质、油酸等含量,而且会显著降低油葵籽粒脂肪等的含量[7]。

为明确主要栽培因素对油葵产量和品质的影响,确定油葵最佳栽培模式,本试验采用L18(37)正交试验,研究播期、密度、施肥量3因子,对油葵主要农艺性状、产量及其构成因子和品质的影响。

1 材料与方法

1.1 试验材料

供试品种:油用向日葵‘伊葵杂3号’。

供试肥料:三元复合肥(N 15%、P2O515%、K2O 15%)、尿素(N 46%)、过磷酸钙(P2O518%)、硫酸钾(K2O 52%)。

1.2 试验地概况

试验地位于张家口市沙岭子镇二里半村,张家口市农业科学院试验基地(北纬 40°40′、东经 114°55′),海拔高度643 m,日照平均时数为2 909.3 h,全年平均气温为5.9℃,年均降水量达345.7 mm。土壤养分情况:有机质 18.92 g/kg,pH 8.1,水解性氮 40.23 mg/kg,有效磷11.9 mg/kg,速效钾115 mg/kg[1]。土壤质地为沙壤土,前茬作物为黍子。

1.3 试验方案

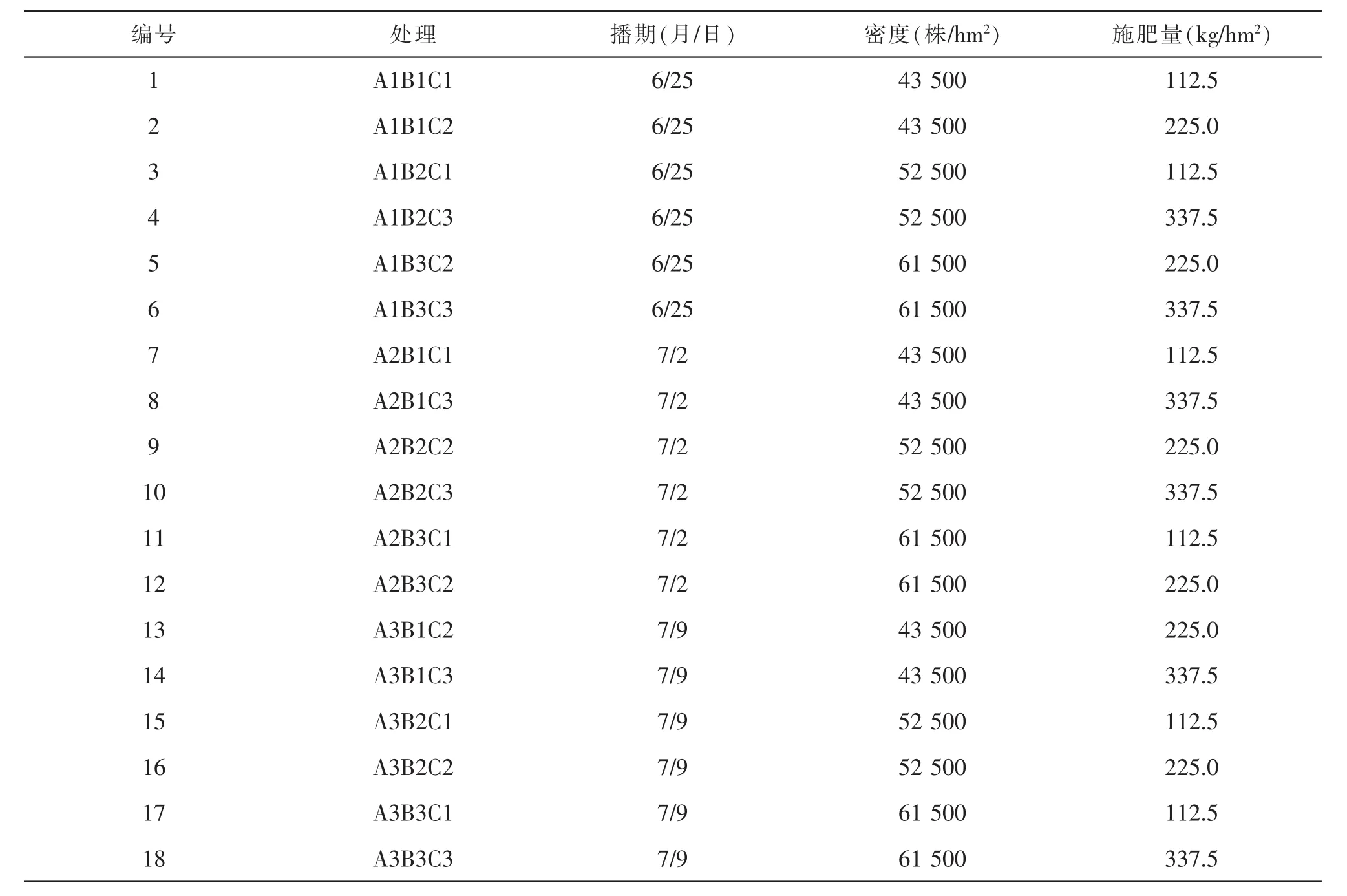

采用L18(37)正交设计进行研究,3个因素为播期(A)、密度(B)、施肥量(C),每个因素 3 个水平。 三元复合肥全部底施。试验共设18个小区,小区随机排列,行长7 m、宽3.6 m,小区面积25.2 m2,每区种植6行,大小行种植,大行0.8 m,小行 0.4 m,每穴点3粒种子。试验占地453.6 m2。试验于2020年进行。田间试验设计见表1。

表1 田间试验设计

记载油葵的生育期。每区取样10株,记载株高、茎粗、花盘直径;对取样株的花盘分别进行脱粒风干,饱秕粒分开,调查花盘的单盘粒数、单盘粒重、百粒重、结实率等经济性状,小区全区脱粒折算产量;对各区籽粒测定粗脂肪、粗蛋白含量。

1.4 数据处理分析

数据采用Excel 2010进行处理,用DPS 7.05进行差异显著性分析、回归分析及正交极差分析。

2 结果与分析

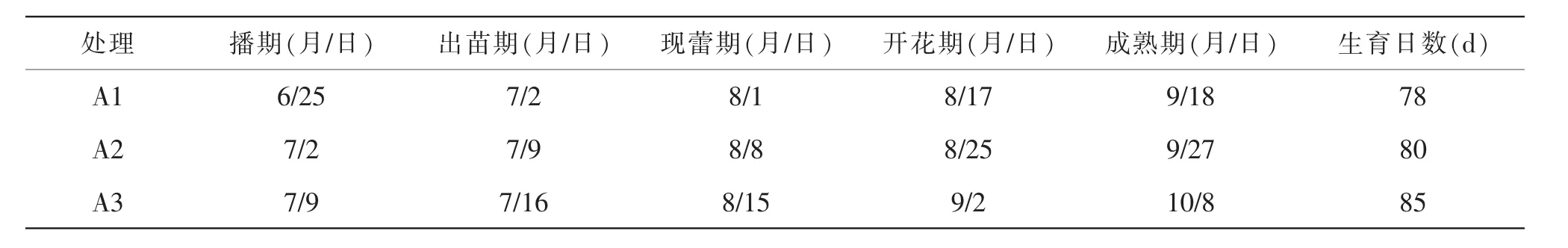

2.1 不同播期对油葵生育期的影响

播期对油葵整个生育期影响较大。由表2可知,油葵杂交种‘伊葵杂3号’的生育期在78~85 d之间,为极早熟品种。A1处理生育期最短,出苗到现蕾为30 d,现蕾到开花温度较高,时间稍短为16 d,由于A1处理下植株生长后期温度高、降水充足,植株生长旺盛,开花期到成熟期的时间最短,缩至32 d,成熟早,生育期短;在A2处理时出苗到现蕾30 d,现蕾到开花17 d,开花到成熟33 d;A3处理现蕾到开花气温开始转凉,为18 d,在开花期后,气温迅速下降,成熟期延后,开花到成熟之间达37 d,导致整个生育期延长。

表2 不同播期对油葵生育期的影响

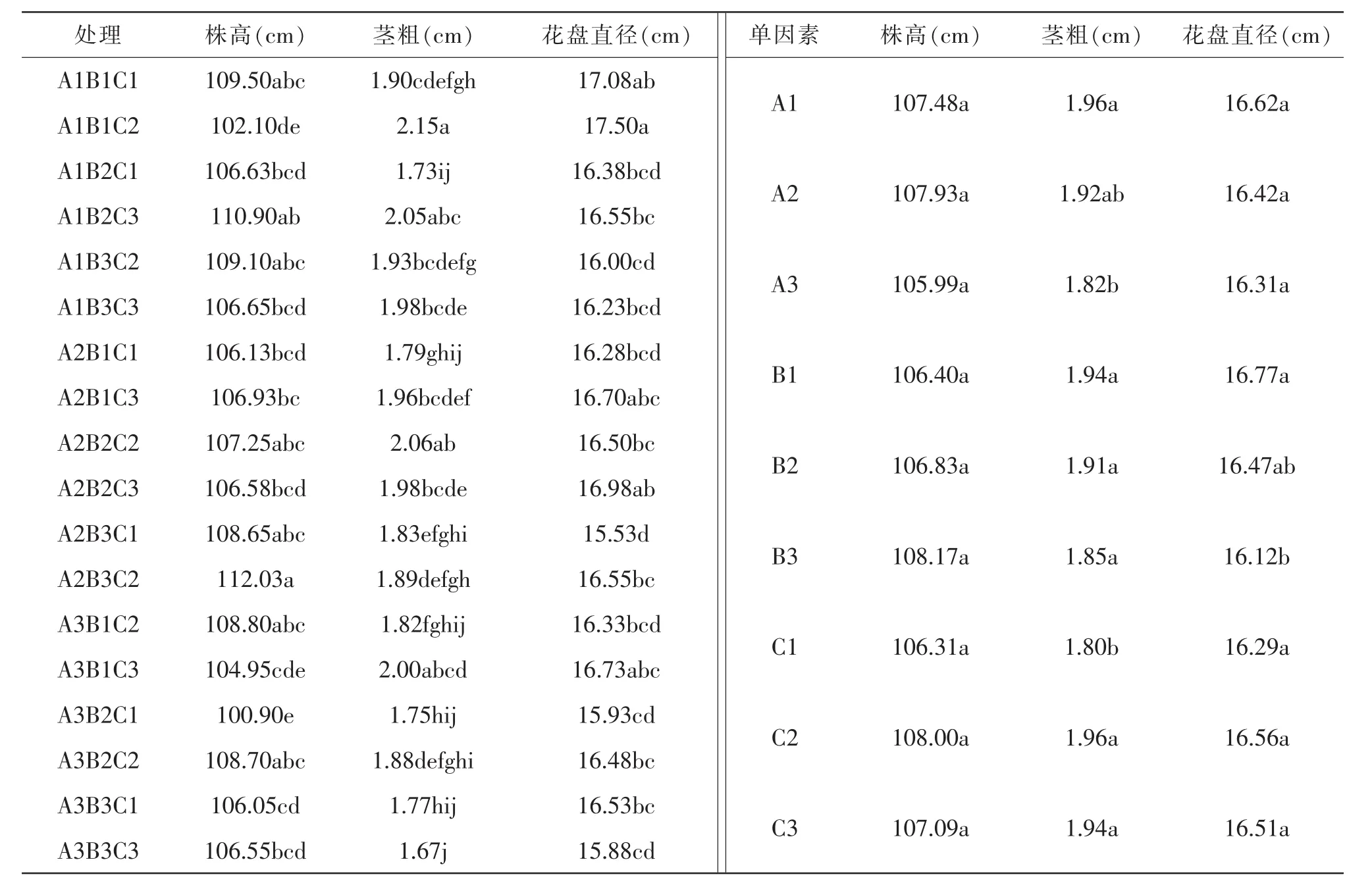

2.2 不同播期、密度和施肥量对油葵农艺性状的影响

株高、茎粗、花盘直径等是反映油葵生长状况的主要农艺性状,本试验采用的油葵杂交新品种‘伊葵杂3号’为矮株型品种,由表3可知,油葵的株高范围在100.90~112.03 cm之间,其中A2B3C2处理株高最高,为112.03 cm。单因素处理下,株高差异不明显。各处理茎粗范围在1.67~2.15 cm之间,其中A1B1C2处理的植株茎秆最为粗壮,达2.15 cm,茎秆最细的处理为A3B3C3,两者差异显著。A1和A3差异显著,播期和密度均与茎粗呈负相关,随着播期推迟、种植密度增加,植株茎秆逐渐变细;施肥量方面,在一定范围内,茎粗随着施肥量增加而逐渐加粗,C1与C2、C3差异显著,当在C2处理下,茎粗最大,为1.96 cm,此后随着施肥量增加,植株茎秆稍变细。花盘直径在15.53~17.50 cm之间,各处理间整体来看差异不显著,当在A1B1C2处理下,花盘直径最大,为17.50 cm,较最小的处理A2B3C1大了1.97 cm。各播期处理下,花盘直径差异不大,B1和B3差异显著,播期、密度均与花盘直径呈负相关,随着播期推迟、种植密度增加,花盘直径渐渐变小;不同施肥量处理下花盘直径差异不显著。

表3 不同播期、密度和施肥量对油葵农艺性状的影响

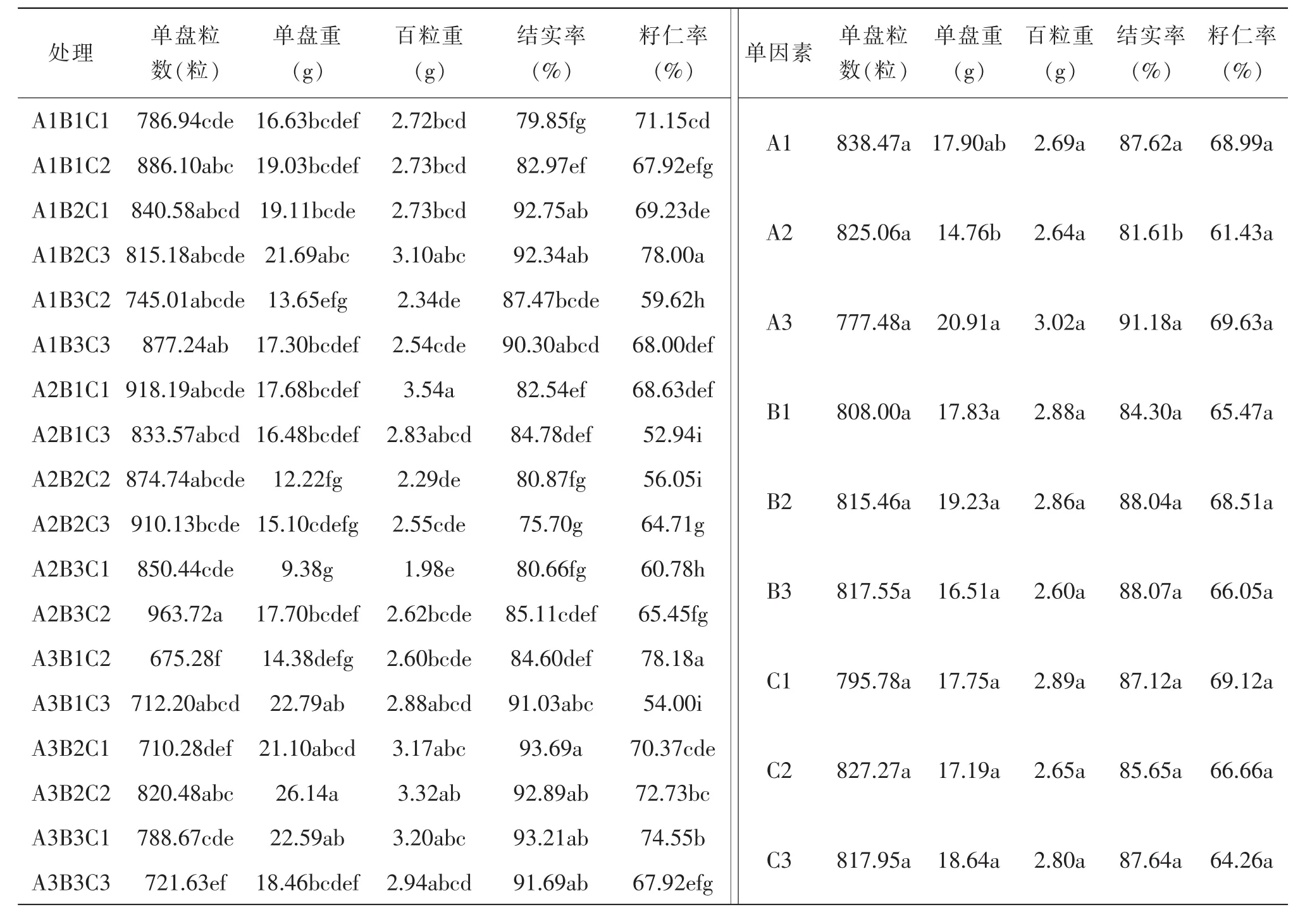

2.3 不同播期、密度和施肥量对油葵经济性状的影响

由表4可知,油葵的单盘粒数在675.28~963.72粒范围内,A2B3C2的单盘粒数最多,较最低的处理A3B1C2多288.44粒,两者差异显著。各单因素处理下,单盘粒数的差异不显著,但3个栽培因素综合作用后,各处理达到显著差异水平。单盘粒数随着油葵晚播,呈下降的趋势;随着种植密度的加大,单盘粒数平缓增加,但整体上差别不大;在施肥量方面,单盘粒数随着施肥量的增加,先升高后降低,在C2处理下单盘粒数最高,达827.27粒。单盘重在9.38~26.14 g范围之间,A2B3C1单盘重最小,明显低于其他处理,较最大的处理A3B1C3轻16.76 g;单盘重在A2和A3处理下差异明显,随着播期推迟,单盘重先下降后上升,在A2时单盘重最小,为14.76 g;单盘重在各密度和施肥量处理下,差异不大。各处理的百粒重范围在1.98~3.54 g之间,百粒重最大和最小的处理分别为A2B1C1和A2B3C1,两者差异显著。各单因素处理的百粒重差别不大,播期对百粒重的影响,呈现先平缓下降再迅速上升的趋势,当在A3处理下,百粒重达最大,平均在3.02 g左右;随着种植密度的增加,百粒重逐渐降低;施肥量增加,百粒重随之呈现先下降后上升的趋势。结实率的范围在75.70%~93.69%之间,A3B2C1处理的结实率最高,较最低的A2B2C3提高了17.99%。播期对结实率的影响呈先下降后升高的趋势,在A3处理下,结实率最高,达91.18%左右,与A2有显著差异;随着种植密度的增加,结实率逐渐升高,并逐渐稳定在88.00%左右;随着施肥量逐渐增加,结实率呈先下降后上升的趋势,在C3处理下结实率最高,平均为87.64%。油葵籽仁率在52.94%~78.18%范围内,A3B1C2处理下籽仁率最高,较最低值高25.24%。各单因素效应下,籽仁率无显著差别。

表4 不同播期、密度和施肥量对油葵经济性状的影响

2.4 不同播期、密度和施肥量对油葵产量的影响

产量是衡量作物经济效益最重要的指标。由表5可知,各处理油葵的产量范围在2 136.50~3 424.62 kg/hm2之间,各处理之间差异显著,A2B2C2产量最高,达3 424.62 kg/hm2,产量最低的处理为 A1B1C1,比A2B2C2产量低37.61%;通过单因素对产量影响趋势的分析可知,产量随着播期、密度和施肥量水平的增加,均呈现先升后降的趋势,不同播期的变化对产量影响较明显,A2与A1、A3均呈现显著差异,3个因素分别在A2、B2和C2处理下达最高值,在A2处理下的平均产量较高,达2 936.25 kg/hm2。对3个因素和产量建立三元二次回归方程,Y=-9.268 8A2-0.000 1B2-0.017 7C2-54.903 2A+0.220 1B+17.897 5C+0.004 3AB-0.135 9AC-0.000 1BC-4 718.600 7,通过计算可知,当播期在7月2日、密度在52 893株/hm2、施肥量在256.55 kg/hm2时,得到最高产量3 190.35 kg/hm2;结合市场行情,油葵价格4.00元/kg、复合肥3.50元/kg,计算得出,当播期在7月2日、密度在56 742株/hm2、施肥量在219.67 kg/hm2时,得到最经济产量3 174.21 kg/hm2,经济效益为 11 928.01 元/hm2。

表5 不同播期、密度和施肥量对油葵产量的影响

对各栽培处理的油葵产量进行极差分析,判断对产量影响最大的效应因素。极差越大,对产量的影响效果也就越大。通过极差分析可知,在单因素作用效果方面,极差A>B>C,播期在3个因素中影响效果最明显;在两因素互作方面,AB>AC>BC,播期和密度互作对产量的影响最大。在三因素互作方面,A、B、C的组合对产量的影响效果最为突出,极差值达228.33。由此可知,各因素效应顺序为播期>密度>施肥量,互作效应顺序为播期密度>播期施肥量>密度施肥量。

2.5 不同播期、密度和施肥量对油葵品质的影响

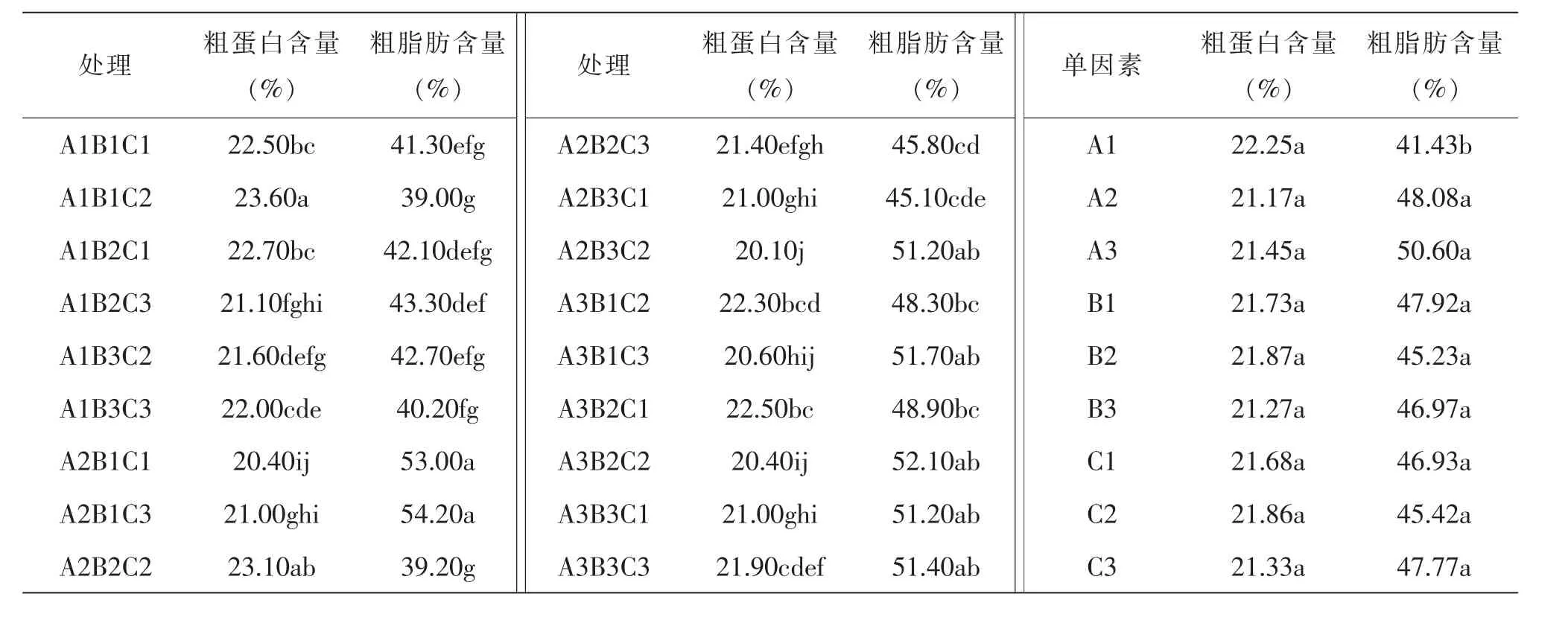

由表6可知,油葵籽仁的粗蛋白含量范围在20.10%~23.60%之间,各处理之间差异显著,其中A1B1C2粗蛋白含量最高,与其他处理均差异显著,A2B3C2粗蛋白含量最低,两者相差3.50%。单因素作用下,随着播期的延后,粗蛋白含量整体呈下降的趋势,在A2处理时,粗蛋白含量最低,平均在21.17%左右。密度、施肥量对粗蛋白含量影响趋势一致,均呈小幅度先增加后降低的趋势,且各处理的粗蛋白含量相差不多。在B2和C2处理下,籽仁粗蛋白含量最高,分别为21.87%和21.85%。籽仁粗脂肪含量变化范围在 39.00%~54.20%之间,A2B1C3处理下,粗脂肪含量最高,比A1B1C2处理下的最低值高15.20%。播期与籽仁粗脂肪含量呈正相关的关系,播期越晚,粗脂肪含量越高,且A2处理下升高趋势明显,A3处理下粗脂肪含量最高,平均达到50.60%,A1与其他播期差异显著。密度和施肥量对粗脂肪的影响趋势较为一致,均随着播期延后,呈先降后升的趋势;B1处理粗脂肪含量最高,达到47.92%;C3处理粗脂肪含量最高,平均在47.77%。

表6 不同播期、密度和施肥量对油葵品质的影响

3 结论与讨论

关于播期、密度和施肥量对油葵的影响,前人已经做了诸多研究。适当晚播可以提高向日葵的产量,同时会降低向日葵斑病的发生情况,但也不宜过晚播种,会影响花盘成熟[8]。胡树平[9]的研究结果显示,随着油葵晚播,株高降低、茎粗和花盘直径逐渐变小,随着种植密度的升高,株高上升,但茎粗、盘径、盘粒数等指标呈下降趋势,产量随着播期延后、密度增加,先升高后降低。刘文杰等[10]的研究结果表明,适宜的播期是向日葵增产的主效因素。杨素梅等[11]的研究表明,产量随着施肥量增加,先上升后下降。

在油葵方面,采用正交试验设计方法探究播期、密度和施肥量的综合影响研究较少。本试验可以有效探究播期、密度和施肥量对向日葵产量和相关性状的影响效应。结果表明,播期是影响油葵生育期、性状表现和产量的最主要因素,且产量随着播期、密度和施肥量的增加,呈先升高后降低的趋势,这与前人的结论一致。播期延后,生育期延长。随着晚播和种植密度的增加,油葵的茎粗和花盘直径逐渐降低,随着密度增加,百粒重逐渐下降。随着施肥量的增加,单盘重、百粒重和结实率先降低后升高,粗脂肪和粗蛋白含量变化趋势相反,随着播期推迟,粗蛋白含量整体下降,粗脂肪含量升高,密度和施肥量对品质影响不大。在7月2日播种,密度为52 893~56 742 株/hm2,施肥量为 219.67~256.55 kg/hm2,为油葵最适宜的栽培模式。