玉米/紫花苜蓿间作和不同施肥方式对玉米光合特性的影响

2022-03-26李艳君高英志

李艳君,高英志

(东北师范大学生命科学学院,吉林 长春 130024)

松嫩平原是东北地区典型的农牧交错带,长期以来,由于集约化耕作所导致的土地利用效率降低、土壤肥力下降现象日益严重[1-2].为了提高该地区的农业可持续性,需优化耕作制度.而间作制度可集约利用光、热、肥、水等自然资源从而高效增产并进一步改善该地区生态环境退化等问题[3].玉米是我国镰刀湾地区主要的粮食和饲料作物[4],由于连年大面积种植、且以追求高产为主要目标,导致过量施肥,造成的环境污染和土壤退化是目前迫切需要解决的重要问题.紫花苜蓿是优质的高产豆科饲草,具有很好的固氮作用[5],因此,开展玉米与紫花苜蓿间作既可以提高玉米产量又可以减少肥料使用.

光合作用是作物积累有机物形成产量的基础,作物合成的有机物占植株的总干质量高达95%,而玉米作为C4植物具有高光合效率的特点,改善其光合特性能够显著提高玉米产量[6-7].研究表明,玉米与大豆[8]、花生[9]、小麦[10]及平菇[11]间作时,通过时间、空间以及资源生态位互补[12],可提高玉米对光的截获和利用效率,促进其功能叶光合能力的提高、充分利用土壤养分,使间作玉米产量显著高于单作[13-14].然而,目前关于玉米与紫花苜蓿间作提高产量的研究多集中于根系-土壤互作与养分吸收利用等方面[3,15],对于玉米与紫花苜蓿间作如何调控玉米的光合特性进而影响产量的研究较为缺乏[16].

影响光合作用的环境因素有很多,其中土壤养分是影响光合作用的因素之一.土壤养分为植物生长提供必需的营养元素,氮素和磷素作为土壤养分的大量元素,制约着农作物的生长.其中,氮素是植物体内叶绿素、核酸、蛋白质和部分激素的重要组成部分[17];磷素则在维持植物各种功能方面发挥更大作用,参与核酸、磷酸盐、ATP和磷脂的合成,而他们恰恰是植物光合作用所必需的物质[18].农业上对土壤氮、磷水平的调控主要通过向土壤中施加含有不同元素的肥料实现,通过影响植物的生理代谢进而影响其光合作用[19].目前关于施肥对玉米光合作用影响的研究多集中于单一肥料或多种施肥方式如何提高单作玉米光合特性等方面[20-25].而在间作过程中,当物种间存在养分竞争时,施加不同肥料能否改善间作系统中玉米的光合特性还不清楚.为此,本文研究了不同施肥方式对玉米与紫花苜蓿间作过程中玉米光合特性的影响,以了解施肥方式对间作玉米光合特性的影响机制、提高施肥对间作玉米光合特性影响的认识,这对提高间作玉米产量并完善间作优势理论具有重要意义.

1 研究方法

1.1 试验区概况

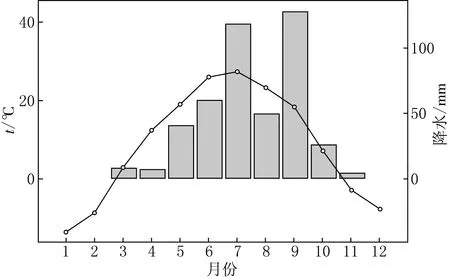

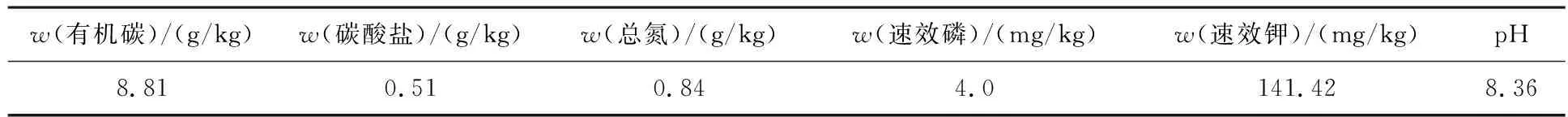

试验于2016年在吉林省松原市长岭县松嫩草地生态系统国家野外科学观测研究站(123°44′E,44°40′N)进行.研究区气候为温带大陆性季风气候,年降雨量443.6 mm,月平均气温8.6 ℃,全年无霜期150 d左右(见图1).试验样地土壤为淡黑钙土,0~20 cm土层土壤理化性质见表1.试验玉米品种为郑丹958(ZeamaysL.cv.Zhengdan 958),是吉林省西部的推荐种植品种;紫花苜蓿品种选用东苜1号(MedicagosativaL.cv.Dongmu NO.1),是东北地区的抗寒、抗旱品种.

图1 试验区2016年温度和降水量

表1 试验地土壤理化性质

1.2 试验设计

试验采用随机裂区设计,主区为4个施肥处理:不施肥(CK)、施氮(+N)、施磷(+P)和施氮+施磷(+NP);副区为2种种植模式:玉米单作(MM,均匀垄种植,行距为65 cm,种植面积3.9 m×6 m)和玉米与紫花苜蓿间作(IMA43,4行玉米与6行紫花苜蓿间隔30 cm间作为一个带幅,共3个带幅,其中玉米行距为65 cm,苜蓿行距为30 cm,种植面积为12.1 m×6 m).共设置4个重复.玉米于2016年5月上旬开始播种,株距26 cm,播种量59 172株/hm2;紫花苜蓿于2016年7月初播种,播种量15 kg/hm2.试验开始之前要将样地进行翻耕以保持土壤孔隙度和容重的均一性.翻耕后施肥,玉米的施肥水平是当地常规生产施肥量,其中,氮肥(磷酸二铵,氮含量18%)225 kg/hm2;磷肥(重过磷酸钙,磷含量46%)120 kg/hm2.为避免钾肥成为限制作物生长的因子,在每个施肥处理中都添加钾肥(氯化钾,钾含量60%,60 kg/hm2).此外,+N处理和+NP处理中的一半氮肥(112.5 kg/hm2)连同钾肥或磷肥在播种前均匀撒入土壤中,剩余的一半氮肥在玉米生长的大喇叭口期进行追施.

1.3 测定指标与方法

1.3.1 叶片光合指标

在玉米开花期选择晴天于9:00—11:00,使用Li-6400xt便携式光合测定仪(LI-COR公司,美国)测定不同处理下玉米穗位叶片的光合速率(Photosynthetic rate,Pn)、蒸腾速率(Transpiration rate,Tr)、气孔导度(Stomatal conductance,Gs)和胞间CO2浓度(Intercellular CO2concentration,Ci).测定位点为单作玉米带和间作中间带幅的玉米带.每个位点随机选择3个样本,每个样本选择有代表性的3片叶片进行测量,取平均值.测量时在靠近叶尖的1/2部分进行,避开叶脉.各指标重复测定3次.

1.3.2 生物量

在玉米收获期(10月初)对其进行产量测定,选取5 m具有连续植株的中间行收获的玉米量作为测定位点.玉米秸秆和籽粒分开取样,样品65℃烘干至恒重后称重,按照国家标准含水量14%计算作物产量.玉米秸秆和籽粒产量之和为总生物量.

1.4 数据分析

使用R语言3.5.2和R Studio 1.1.463软件,通过Shapiro-Wilk检验对所有数据进行正态分布和均方差检验.通过一般线性模型中的双因素方差分析(Two-way ANOVA),检验不同施肥方式(FM)和种植模式(CP)对Pn,Tr,Gs和Ci的影响.如果FM和CP间交互作用显著时,通过单因素方差分析(One-way ANOVA)检验FM和CP对各指标的影响.所有的模型分析以及数据可视化均利用了函数包(“tidyverse”“reshape2”“ggplot2”“ggsci”和“ggpmisc”).显著性水平为P<0.05.

2 结果

2.1 不同施肥方式和种植模式对玉米光合特性的影响

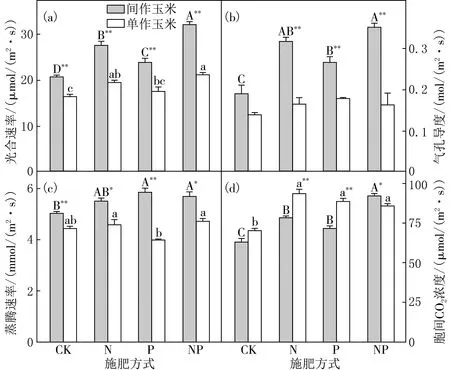

由表2可见,FM、CP及其交互作用对玉米光合速率(Pn)、气孔导度(Gs)、蒸腾速率(Tr)和胞间CO2浓度(Ci)具有显著影响(P<0.01).与单作相比,间作可显著提高玉米的Pn(见图2a),在不施肥条件下,间作使玉米Pn提高24%;在+N条件下,Pn提高42%;+P条件下,Pn提高36%;+NP条件下,Pn提高52%.从施肥方式来看,间作玉米和单作玉米的Pn在+NP处理下最高,分别为31.84和21.02 μmol/(m2·s).与不施肥(CK)相比,在单作条件下,+N、+P和+NP分别使玉米的Pn显著提高18%,7%和27%;在间作条件下,+N、+P和+NP分别使玉米的Pn显著提高34%,17%和54%.

表2 施肥方式和种植模式对光合指标影响的双因素方差分析结果

注:大写字母示间作玉米在不同施肥模式间的差异,小写字母示单作玉米在不同施肥模式间的差异.

与单作相比,间作可提高玉米的Gs(见图2b),在不施肥条件下,间作提高的Gs效果不显著;在+N条件下,Gs显著提高89%;在+P条件下,Gs显著提高49%;在+NP条件下,Gs显著提高112%.各施肥处理对单作玉米Gs无显著影响,但对间作玉米的Gs有显著影响.在+NP处理下,间作玉米Gs最高,达0.35 mol/(m2·s).与CK相比,+N、+P和+NP处理分别使间作玉米Gs显著提高66%,41%和84%.

间作玉米的Tr显著高于单作(P<0.01)(见图2c),在不施肥条件下,间作使玉米Tr显著提高14%;在+N条件下,Tr显著提高21%;在+P条件下,Tr显著提高47%;在+NP条件下,Tr显著提高21%.间作玉米和单作玉米在不同施肥处理下存在显著差异(P<0.01),与不施肥(CK)相比,在单作条件下,玉米Tr在+NP处理下较高,为4.53 mmol/(m2·s),+N使Tr显著提高3%,+P使Tr显著降低10%,+NP使Tr显著提高7%.在间作条件下,玉米的Tr在+P处理下最高,达5.86 mmol/(m2·s),+N、+P和+NP处理分别使其显著提高10%,17%和13%.

与玉米Pn,Gs和Tr不同,除+NP处理外,间作使玉米的Ci显著降低(P<0.01)(见图2d),不施肥条件下,间作使Ci降低不显著;+N条件下,Ci显著降低16%;+P条件下,Ci显著降低19%;而+NP条件下,Ci显著提高7%.各施肥处理中Ci存在显著差异,与CK相比,在单作条件下,玉米Ci在+N处理下最高为93.9 μmol/(m2·s),+N、+P和+NP分别使Ci显著提高32%,25%和22%.在间作条件下,玉米Ci在+NP处理下最高为92.6 μmol/(m2·s),+N、+P和+NP分别使Ci显著提高24%,13%和45%.

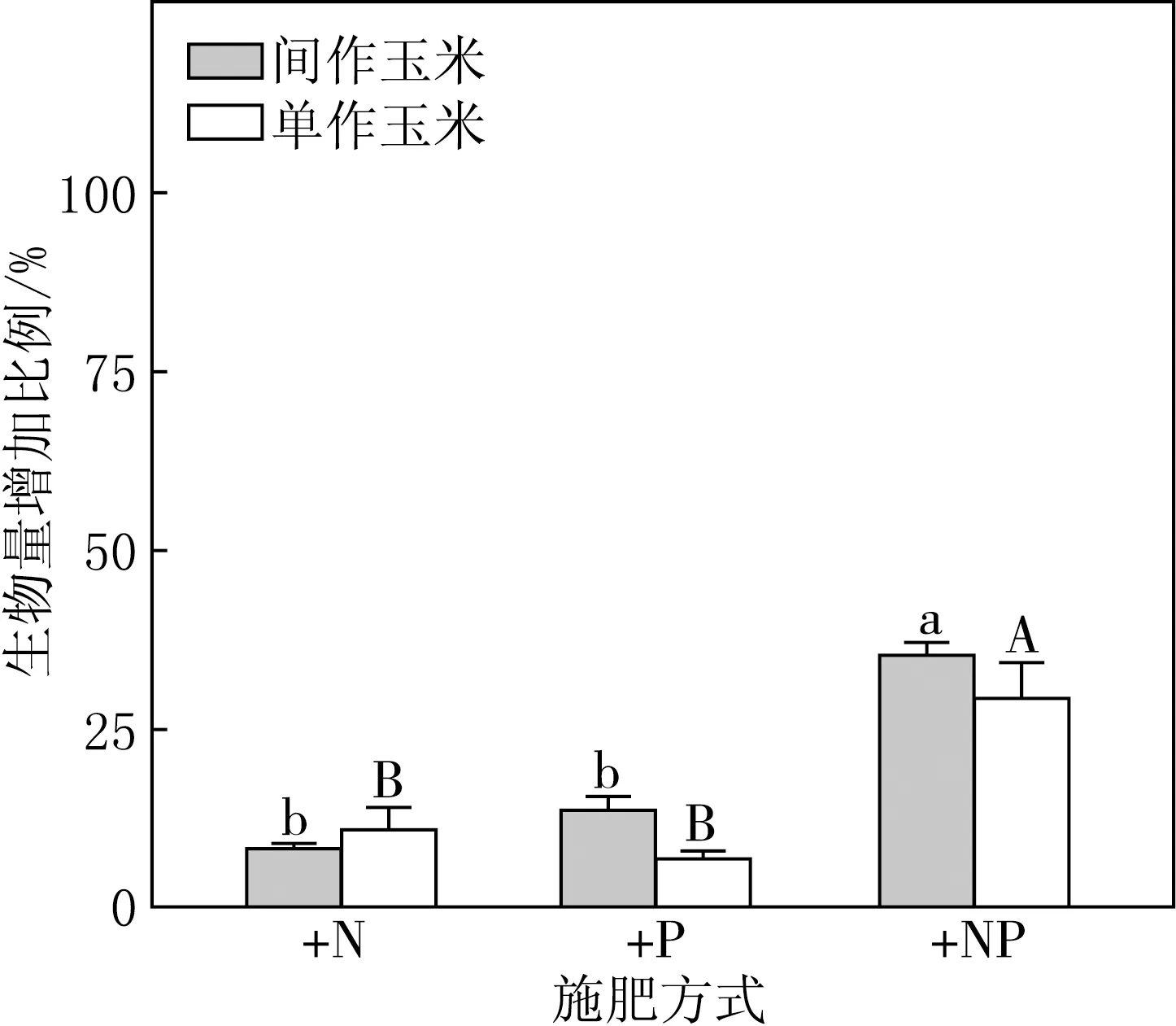

2.2 施肥方式和种植模式对玉米生物量的影响

如表3、图3所示,在不同施肥方式下相比CK,玉米生物量的增加比例受种植模式的显著影响(P<0.01),而种植模式间无显著差异(P>0.05).各施肥处理均能增加玉米的生物量,且生物量增加比例在不同施肥处理间的趋势为+NP>+N≈+P,无论间作还是单作,玉米生物量增加比例均在+NP处理下最高,分别为35%和29%.

图3 不同施肥方式下玉米生物量相比CK处理的增加比例

表3 施肥方式和种植模式对生物量增加比例影响的双因素方差分析结果

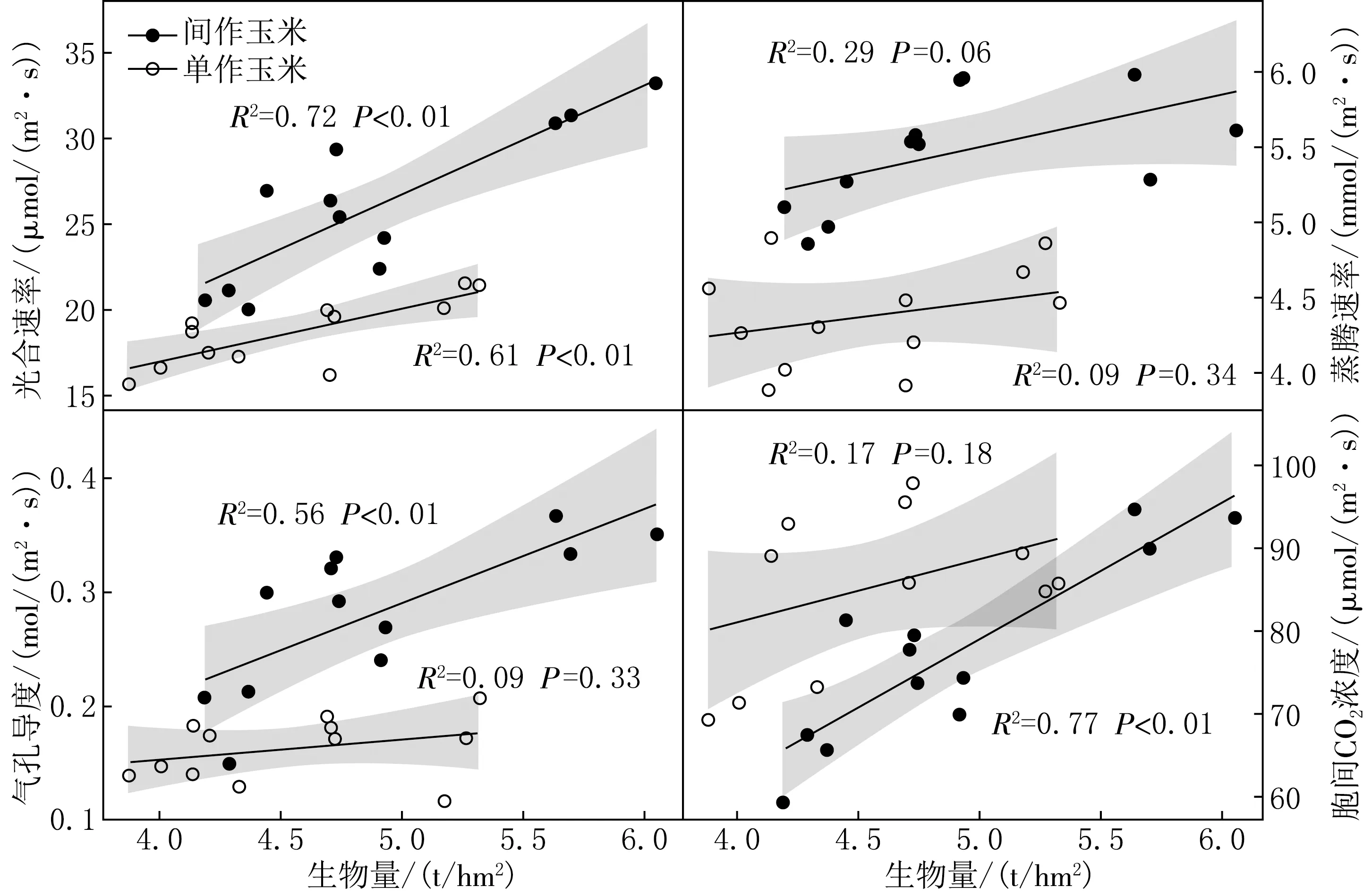

2.3 玉米生物量与光合特性的相关性分析

玉米生物量与光合特性的相关分析(见图4)表明,间作玉米生物量与光合速率、气孔导度、胞间CO2浓度均呈显著正相关关系(P<0.01);单作玉米生物量与光合速率呈显著正相关关系(P<0.01),说明间作玉米光合性能的提高有利于生物量增加.

图4 玉米光合特性与生物量的相关性分析

3 讨论

3.1 不同种植方式对玉米光合特性的影响

间作能够改善植物生长期间的光照、水分和空气条件,对植物的光合作用有重要影响[26].本文的研究结果表明,与单作相比,玉米与紫花苜蓿间作使玉米的光合速率显著提高了24%、蒸腾速率提高了14%、气孔导度提高了37%,玉米叶片的胞间CO2浓度降低了10%,说明间作可以显著提升玉米的光合能力,这与Nasar等[16]对玉米紫花苜蓿间作中玉米光合特性的研究结果一致[27].得出这种结果的原因,一是由于间作系统植株地上部分高矮交错,在空间上可以改善光的截获面积和空气流通速率,充分利用光能和空气中的CO2,提高对光能的利用率[28];二是玉米属于须根系植物,紫花苜蓿为直根系植物,两者的根系在空间生态位上互补,根际的交互作用改善了玉米根际的铁营养,提高了叶绿素含量,而叶绿素含量的增加又促进了作物的光合作用[29].此外,相关分析表明间作玉米的Pn,Gs和Ci与生物量间呈正相关(见图4),说明间作可通过提高玉米的光合性能促进玉米生物量的积累.无论施肥与否,间作模式下玉米的光合特性均高于单作,这可能是由于间作使物种间互补作用和促进作用增强,最终使玉米呈现更高的光合作用能力[30-31];此外,也有研究[14]表明间作还可通过羧化效率和表观量子效率的提高,促进玉米CO2的固定使其提高光合作用的能力,达到与施加肥料相近的效果.

3.2 不同施肥方式对玉米光合特性的影响

施肥能够调节作物的养分供应、提高植株体内的生理代谢能力、增强植物的光合特性,进而促进植物的生长发育[19].增施氮肥和磷肥不仅可以改善植物的养分吸收状况,促进根系转运养分至地上器官[32],还能提高作物地上部分的光合性能,促进干物质的积累[33].本文的研究结果与以往的研究[34]结果一致,施加氮肥可以提高玉米的光合特性(见图2),主要的原因是施氮有利于作物叶绿素和激素的合成,增强作物的净光合作用能力、提高光合速率,进而促进光合产物的合成.与氮对植物光合特性的影响不同,施加磷肥可以通过影响Rubisco活性和1,5-二磷酸核酮糖再生速率参与代谢,进而影响植物的光合能力[35-36].本文的研究结果表明,施磷能够提高间作和单作玉米的Pn,Tr,Gs和Ci(见图2).而+P处理却降低了单作玉米的Tr,这可能是因为根系吸收的磷素是依次满足根、茎、叶的需求,当运输到叶时,磷的含量有所减少[37],使Tr相对其他施肥处理降低.无论间作与否,与CK相比,三种施肥方式均能提高玉米的Pn,Tr,Gs和Ci,其中同时施加氮磷肥处理提高最为显著.这可能是因为施加氮、磷后,促进了叶片中叶肉细胞的光合作用,消耗了叶片细胞内部大量的CO2,而气孔导度增大导致胞外CO2进入细胞内,胞外CO2浓度降低、胞间CO2浓度和蒸腾速率升高,净光合速率升高[38-39].间作玉米Pn,Tr和Gs在各个施肥处理下相比不施肥处理的增加比例均大于单作,尤其是在同时施加氮磷肥处理下最高(见图3).说明不同施肥方式提高间作玉米光合特性的效果优于单作玉米,施肥对间作玉米净光合速率的促进具有正效应,即间作提高了作物对肥料的利用率.

3.3 施肥方式和种植模式对玉米生物量的影响分析

本文的研究结果表明,施肥方式对生物量的增加具有显著影响,其中+NP处理对生物量的促进作用最显著(见图3),这与前人的研究结果[24]基本一致,玉米生物量的提高在一定程度内与施肥种类密切相关.左仁辉等[32]研究认为,施加氮肥同时以磷肥和钾肥作为底肥的施肥方法,可以使单作玉米的光合特性和产量达到最大[19,21,25];同时施加氮磷肥可缓解由单一施肥引起的土壤养分限制使土壤N/P比失衡,进而影响生物量的形成[40].此外,不同的间作模式也会对作物的产量产生显著的影响,相关的研究[41]表明,玉米与小麦或蚕豆间作会显著提升玉米的产量.与前人的研究结果一致,本文的相关分析结果表明,玉米与紫花苜蓿间作提高了玉米的光合特性、促进了生物量的累积,玉米与紫花苜蓿在时间和空间生态位上互补,避免了光、热、水、空气等自然资源的浪费,延长了光合有效时间,光合有效面积增大,最终增强群体收益率[4].

4 结论

不同施肥方式均能提高玉米与紫花苜蓿间作中玉米的光合特性,其中,同时施加氮磷肥效果最显著,产生的生物量更多、收益最好.

为确保粮食安全和优质作物产量的提高,确保松嫩平原可持续发展并提供环境友好的农业系统,可将玉米与苜蓿间作配施氮磷肥作为一种有效且可持续的生产管理措施进行推广.